Жилища стоянки Шагара 4

Автор: Сорокин А.Н., Хамакава М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Жилые объекты эпохи мезолита - явление уникальное и достаточно сложное в источниковедческом отношении. В статье рассматриваются два сооружения, раскопанных в 1987 и 1994 гг. на стоянке Шагара 4 на территории Мещерской низменности, которые были интерпретированы в качестве жилищ Они представляли собой крупные зольно-углистые пятна, заглубленные в материк до 0,5 м Проведено сопоставление внешних признаков древних объектов с раннесредневековым жилищем, также изученным в Шагаре 4, и предложена их интерпретация с учетом постпозиционных изменений.

Мезолит, великие мещерские озера, шагара 4, жилища, пурга-совская культура, задне-пилевская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328262

IDR: 14328262

Текст научной статьи Жилища стоянки Шагара 4

Были ли мезолитические жилища наземными или заглубленными, каркасной или столбовой конструкции, жили ли люди в шалашах, или обитатели лесной зоны уже умели строить срубы, как и могли ли они реально рыть глубокие котлованы – вот те вопросы, которые стояли и стоят перед исследователями и пока, увы, остаются в массе своей безответными. Однако не вызывает сомнения тот факт, что и единичные объекты, интерпретированные в качестве жилых, необходимо публиковать. Уже хотя бы для того, чтобы сведения о них становились общедоступными, наращивался информационный потенциал и медленно, но верно появлялся сравнительный материал. Такая задача и побудила к написанию данной статьи, целью которой служит введение в научный оборот данных, полученных при изучении жилищ стоянки Шагара 4.

Шагара 4 была открыта А. В. Трусовым в 1975 г., который заложил здесь шурф и собрал подъемный материал. Раскопки производились дважды: в 1987 г. Е. Д. Каверзневой и А. Н. Сорокиным было вскрыто 145 м² ( Каверзнева , 1987; Кравцов , Сорокин , 1991) и еще 80 м² было вскрыто А. Н. Сорокиным в 1994 г. ( Сорокин , 1994). На этой площади было зафиксировано три жилища, два из которых были отнесены к мезолиту, а третье – к раннему средневековью. В статье будут рассматриваться предметно лишь два первых из них.

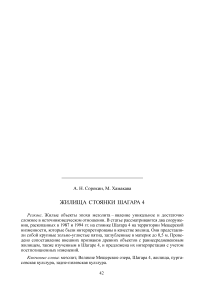

Памятник располагается на южном берегу оз. Шагара, в 500 м к ССВ от д. Барское Спас-Клепиковского р-на Рязанской области. Он занимает слабо выраженный мыс первой озерной террасы высотой до 3 м над меженным уровнем воды (рис. 1). Учитывая, что Мещерская низменность испытывает неотекто-ническое прогибание, реальная высота стоянки в начале голоцена была значительно выше, и вся ее прибрежная часть в настоящее время затоплена водой. Протяженность памятника с В на З вдоль берега озера составляет около 250 м, с С на Ю – порядка 100 м. Дерновый покров слабый, поверхность во многих местах развеивается.

Стоянка Шагара 4 приурочена к центральной части Мещерской низменности, к ее наиболее пониженной части, служившей во время московского и окского оледенений ложбиной стока ледниковых вод, когда сама ее территория являлась огромным приледниковым озерным водоемом. Мещерская низменность – это аллювиально-зандровая равнина, основные черты которой сложились еще в эпоху ледниковья ( Асеев , 1959; Абатуров , 1968). Цепочка современных Великих Мещерских (иначе: Спас-Клепиковских) озер, дренируемых р. Прой, является своеобразным реликтом этого, некогда существовавшего, обширного ледникового водоема. Окончательно озерная система сформировалась в валдайское время. Озеро Шагара располагается в ее южной части.

Местность в ближайших окрестностях стоянки Шагара 4 представляет собой низинный, местами заболоченный участок. Черты рельефа носят несомненные признаки воздействия талых ледниковых вод, оставивших ряд ныне заторфо-ванных рукавов прорыва, разорвавших песчаные напластования и оставивших многочисленные гривы, останцы и береговые валы. В дополнение к ним часто встречаются дюны эолового происхождения, локализуемые преимущественно на боровых террасах. К ним и бывают, как правило, приурочены памятники.

Судя по многочисленным объектам археологического наследия южного берега оз. Шагара, его заселение произошло не позднее начала мезолита и продолжалось, по-видимому, без существенных перерывов вплоть до современности. Однако поселения не существовали непрерывно, а возникали спорадически на тех или иных удобных местах. В каких-то случаях поздние слои не просто перекрывали более ранние, но и уничтожали их; реже древние находки наоборот консервировались. Последнее имело место в тех случаях, когда был значительный перерыв в заселении конкретного участка и за счет эоловых и почвенных процессов успевал сформировать перекрывающий слой. Наиболее интенсивно седиментационные процессы шли в ходе дюнообразования, особенно в финале плейстоцена. В таких случаях сформировавшийся стерильный горизонт с подстилающими его культурными напластованиями и перерабатывались почвенными процессами, а при повторном заселении – и более поздними обитателями. Если, однако, позднее население не вело активной хозяйственной деятельности на всей площади более раннего поселения, последствия были менее катастрофичными. Так случилось и с Шагарой 4, где мезолитические слои в пределах раскопов не были перемешаны целиком и дали сравнительно «чистые» материалы.

Раскоп № 1 1987 г. общей площадью 143 м² был заложен в 10 м от береговой кромки и ориентирован по сторонам света. Сначала была разбита площадь

Рис. 1. Стоянка Шагара 4. Топографический план памятника

-

10 × 10 м, впоследствии с севера и запада к ней были сделаны две прирезки (3 × 11 и 1 × 10 м), позволившие четче оконтурить площадь жилища.

Поверхность раскопа имела слабый уклон с юга на север – в сторону озера, при этом перепад вдоль западной и восточной стенок составлял около 0,5 м. Учитывая общее направление склона и характер напластований, раскопки осуществлялись зачистками с небольшим отклонением от горизонтали. Находки фиксировались по квадратам 1 × 1 м с замером глубины залегания всех изделий по нивелиру. Трехмерная фиксация позволяет избежать произвольной группировки материалов, которая возникает при раскопках по условным горизонтам.

Стратиграфия отложений вне сооружений довольно проста. На всех профилях имеются дерн и поддерновый слабо гумусированный горизонт серо-коричневого песка, слой светло-желтого или светло-оранжевого выщелоченного песка и белесый материковый песок с ортзандами. Находки встречались из-под дерна до горизонта белесого оподзоленного песка. Мощность двух верхних культуросодержащих горизонтов колебалась от 10 до 50 см. Ямы были заглублены в материковый песок и имели соответственную окраску, выделявшую их на общем фоне. Основная масса ям и пятен прослежена в пределах светло-желтого песка и отделялась от гумусового горизонта линзами светло-оранжевого оподзоленного песка.

Планиграфически находки концентрировались в центральной и западной частях раскопа, где их количество достигало в среднем до 70 изделий на 1 м², в северной и восточной его частях насыщенность изделиями была значительно меньше – в среднем до 10 на 1 м². Сказанное объясняется присутствием в центральной и западной частях раскопа крупного жилища и ям хозяйственного назначения. В отличие от них прибрежный участок древних сооружений практически не содержал, что, вероятно, и определило разреженность находок. Среднее распределение каменных изделий в пределах раскопа № 1 1987 г. составило около 45 на 1 м² и является одним из наиболее высоких для мещерских мезолитических стоянок.

Помимо каменных предметов, было найдено и 90 мелких фрагментов керамики. Вне сооружений черепки скоплений не образовывали и были сопряжены с почвенным горизонтом А. Их наибольшее число (7 на 1 м²) было зафиксировано в заполнении средневекового жилища.

Для удобства весь материал фиксировался на миллиметровке по двум условным горизонтам. Верхний, мощностью до 40 см, включал находки из поддернового слабо гумусированного серо-коричневого песка и верхней части светложелтого песка; на нижний – с глубины от 80 до 110 см – заносились артефакты из заполнения котлованов жилищ и ям. Керамика содержалась лишь в верхнем условном горизонте, ее отсутствие в пределах нижнего горизонта позволяет датировать все найденные в нем артефакты и сооружения докерамическим временем.

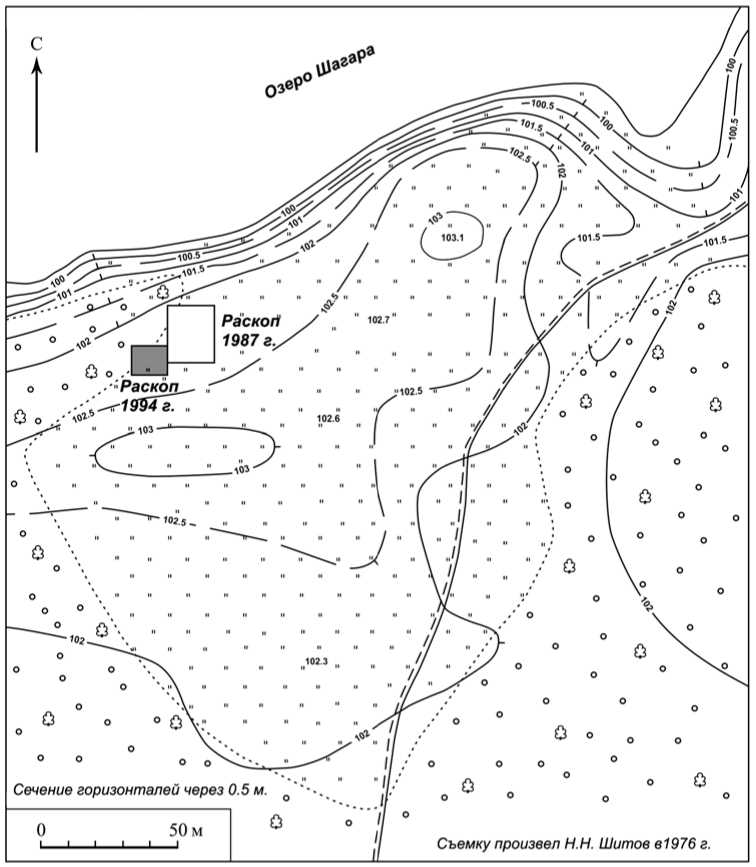

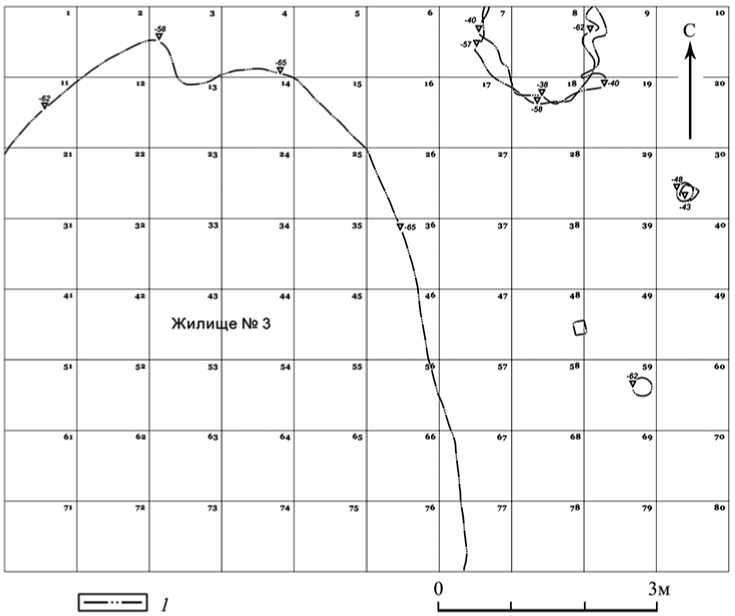

Наибольший интерес в раскопе № 1 1987 г. вызывают остатки котлована крупного заглубленного жилища, зафиксированного в центральной и юго-западной частях раскопа на квадратах 13–16, 230, 21–27, 240, 31–37, 41–48, 260, 51–56, 270, 61–66, 280, 71–76, 82–86, 93–96.

На уровне верхнего горизонта жилище № 1 представляло собой пятно серого углистого песка, оконтуренного по периметру темно-серой углистой полосой. Наиболее четко пятно фиксировалось с юго-западной и северо-западной сторон. С юго-восточной стороны углистая полоса представала в виде отдельных неправильной формы пятен. С восточной стороны оно было полностью уничтожено сооруженной здесь подпольной ямой наземного средневекового жилища № 2. Общий уклон поверхности с юга на север, в сторону озера, очевидно, имелся и в древности, так как наиболее четкими были контуры стенок, удаленных от воды. Они же были и сильнее заглублены.

Рис. 2. Стоянка Шагара 4. Раскоп № 1 1987 г. План жилищ и пятен, верхний горизонт

1 – темно-серый углистый песок; 2 – желтовато-серый песок; 3 – коричневато-серый песок с включениями угля и обожженной глины; 4 – древесный тлен и серо-коричневый гумусированный песок

Форма жилища № 1 подквадратная, максимальные размеры составляли примерно 8 × 8 м. Сооружение было ориентировано по диагонали раскопа – с юго-запада на северо-восток (рис. 2). По мере выборки котлована его размеры немного

(на 20–50 см) сократились, но подквадратная форма и ориентировка сохранились (рис. 3). По-видимому, уменьшение габаритов было вызвано оплыванием стенок. Заполнение западины – серый углистый песок – имело неравномерную (пятнистую) окраску, что связано с выщелачиванием гумуса и замещением его солями железа. Наиболее ожелезненными были участки нижней части котлована, глубина которого составляла в среднем от 30 до 50 см. Дно жилища было слегка неровным, в разрезе – линзовидным. Максимальная заглубленность котлована наблюдалась в его центральной части, а к стенкам пол как бы повышался на 10–30 см. Не исключено, что некоторая приподнятость краев произошла всего лишь в результате жизнедеятельности – втаптывания артефактов и органических остатков в грунт. Подобная картина достаточно стандартна для жилищ с земляным полом.

Кроме того, не надо забывать, что средняя часть любой крупной западины в естественных условиях всегда заполняется грунтом медленнее, чем края, в силу того, что стенки котлована быстрее разрушаются и оплывают вовнутрь. Благодаря относительно быстрому поступлению балласта на периферийные участки в условиях хорошего промывного режима, присущего боровым террасам, микрочастицы углей и органики, скопившиеся на полу жилища в процессе обитания, легко вмываются в подстилающий грунт. Особенности седиментации таковы, что по периферии котлована, где осыпавшиеся стенки прикрывают по всему периметру пол, влага слабее проникает в грунт и почти не вымывает заполнения, из-за чего происходит его своеобразная консервация на уровне обитания. Иная картина наблюдается в центре котлована, где балласт практически отсутствует, в результате чего дождевые и вешние воды легко перемещают скопившиеся на полу угли, органику и даже часть артефактов в материковые отложения. В итоге относительно горизонтальная или слабо прогнутая поверхность пола становится более выпуклой, при этом наиболее «заглубленной» по отношению к краям оказывается менее всего заполненная грунтом центральная часть. Таким образом, довольно часто фиксируемый в заглубленных жилищах линзовидный профиль образуется вполне естественным путем. Промывной режим, разумеется, действует и на артефакты, легко перемещая чешуйки и другие мелкие изделия вниз, создавая ложные горизонты их распределения. При криогенезе, напротив, может происходить выдавливание (вспучивание) как мелких, так и достаточно крупных предметов ( Wood, Johnson , 1978). Это может приводить к формированию нескольких ложных уровней распределения. Подобная картина может наблюдаться и в ямах, что хорошо известно на примере известной стоянки Каменная Балка II ( Леонова , 1990; 2005; Леонова, Виноградова , 2004; 2014; Виноградова, Леонова , 2014).

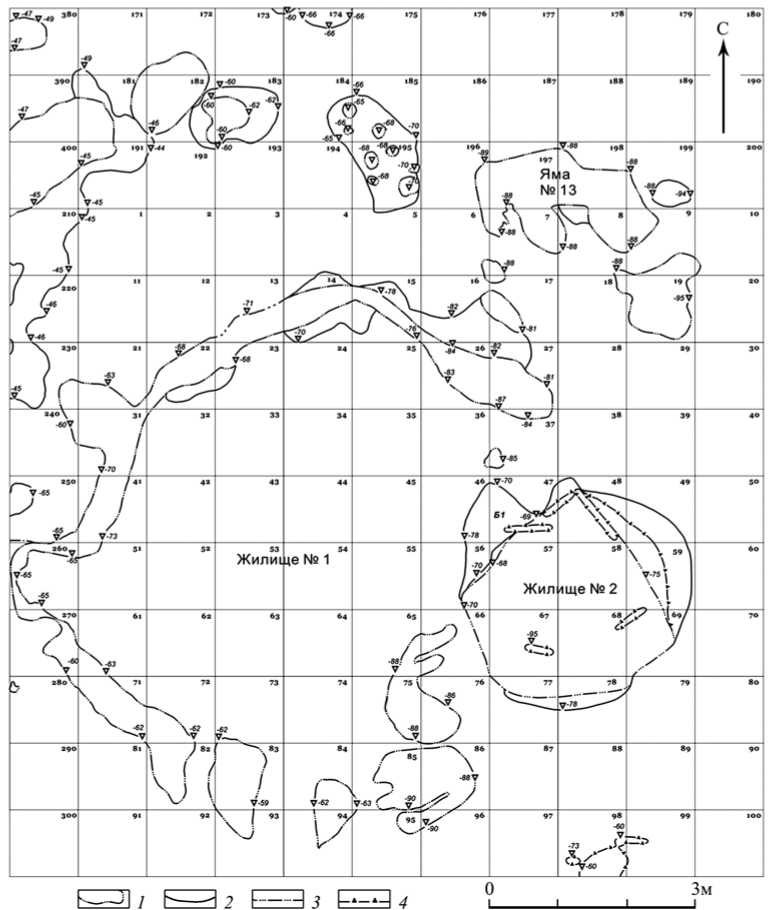

Рис. 3. Стоянка Шагара 4. Раскоп № 1 1987 г.

План и разрезы жилищ и пятен, нижний горизонт

-

1 – темно-серый углистый песок; 2 – желтовато-серый песок; 3 – светлый оранжевый слабоопод-золенный песок; 4 – оранжевый песок с включениями угля; 5 – ярко-рыжий песок с включениями белесого оподзоленного и серого песка; 6 – темно-рыжий буровато-серый интенсивно-углистый песок; 7 – дерн; 8 – сероватый гумусированный песок; 9 – светло-желтый песок; 10 – светло-оранжевый песок; 11 – оранжево-серый слабоуглистый песок; 12 – серовато-коричневый углистый песок; 13 – серо-коричневый гумусированный песок; 14 – коричневато-серый песок с включениями угля и обожженной глины; 15 – белесоватый ожелезненный песок (материк)

На нижнем горизонте (рис. 3) общие подквадратные очертания жилища № 1 в плане сохранились, но стали менее четкими. Последнее связано с постепенным исчезновением черной углистой полосы по периметру заполнения и усилением ожелезненности. Кроме того, северо-восточная сторона котлована жилища № 1 слилась с заполнением ямы № 13 в квадратах 7–9, 17–19, которая на верхнем горизонте читалась как вполне самостоятельная.

Наличие выхода в процессе раскопок достоверно установить не удалось. Не исключено, впрочем, что он был именно с северо-восточной стороны, где на плане нижнего горизонта четко видна вышеупомянутая пандусообразная яма № 13, примкнувшая в процессе расчистки к котловану и обращенная заглубленной частью внутрь сооружения. В таком случае выход был направлен в сторону озера. Выход мог быть и с восточной стороны – в том месте, где позднее располагалось жилище № 2, подпольная яма которого вполне могла уничтожить его следы. Наконец, небольшая ниша имелась и в юго-западном углу постройки, которая также могла быть потенциальным выходом. Однако подобный контур мог образоваться и в результате обрушения стенки, если на этом месте был водоток или произошла просадка грунта. Разумеется, выходов могло быть и несколько, однако бесспорных доказательств присутствия хотя бы одного из них собрать, к сожалению, не удалось.

Из-за почвенных процессов и характера окраски заполнения не установлено и наличие кострищ, хотя микрочастицы углей в пределах всего котлована присутствовали в изобилии.

Стратиграфия напластований жилища № 1 зафиксирована по двум взаимно перпендикулярным бровкам, секущим котлован по длинной (с ЮЗ на СВ) и короткой (с СЗ на ЮВ) осям, и двум разрезам, первый из них – по линии квадратов 176, 186, 196, 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 (восточный фас) и второй – по линии квадратов 33, 41, 51, 61, 71 и 81 (западный фас), которые направлены с севера на юг (рис. 4). Приведем описание лишь фрагмента первого из разрезов, как наиболее показательного.

Разрез по линии квадратов 176, 186, 196, 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 (восточный фас)

-

1) Сверху, как и на всем раскопе, идет слой дерна и поддернового слабо гумусированного серо-коричневого песка толщиной 14–23 см.

-

2) Его подстилает (над котлованом жилища) прослойка светло-оранжевого песка толщиной 8–22 см. На квадратах 66, 76, 86 в отдельных местах ее мощность резко возрастает, что связано, вероятнее всего, с переработкой грунта корневой системой деревьев. Кровля прослойки почти горизонтальная, основание слабо прогнуто вниз. В западной части в пределах квадратов 176, 186, 196 и частично в квадрате 6 светло-оранжевый песок отсутствует. По высотным отметкам ему соответствует светло-желтый оподзоленный песок.

-

3) Ниже светло-оранжевого песка в пределах квадратов 16, 26, 36, 46, 56 и частично 66 залегает линза оранжевого песка с углистым включением, мощность которой колеблется от 7–8 см до 43–45 см. Эта линза фиксируется над наиболее опущенной частью котлована жилища № 1 и вместе с перекрывающей ее

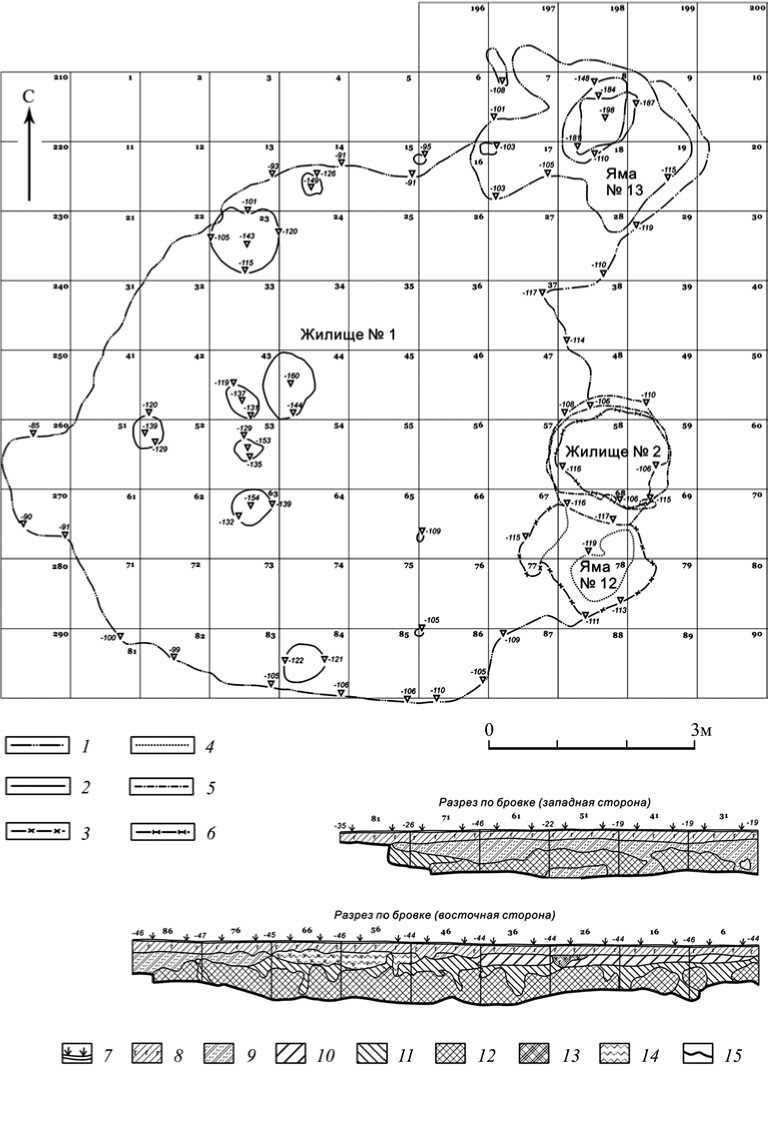

Рис. 4. Стоянка Шагара 4. Раскоп № 2 1994 г. План жилищ и пятен, верхний горизонт

1 – темно-серый углистый песок прослойкой светло-оранжевого песка связана, по-видимому, с заполнением котлована в постпозиционное время.

-

4) Прослойки светло-оранжевого и оранжевого песка подстилаются в пределах котлована темно-серым углистым песком, толщина которого колеблется от 3 до 53 см, что вызвано условиями последующего почвообразования и выщелачивания почвенных горизонтов.

-

5) В основании отложений залегает белесый песок с ортзандами.

На дне жилища № 1, ниже уровня пола, было прослежено несколько ям, вероятно, хозяйственно-бытового назначения. Они концентрировались в его западной части и имели общую направленность по линии С–Ю. Заполнение всех – желтовато-серый песок.

Таким образом, жилище № 1 можно интерпретировать как подквадратную в плане постройку размером примерно 8 × 8 м, слабо заглубленную (до 0,5 м) в материк.

Жилище № 2, повредившее жилище № 1, было расположено в квадратах 47, 48, 56–59, 66–69, 77–78. На уровне верхнего горизонта оно представляло собой интенсивно окрашенную линзу коричнево-серого песка с включением углей, кусочков слабообожженной глины и древесного тлена. Эта линза подквадратной в плане формы имела размер 270 × 240 см (рис. 2). Наиболее четко прослеживался северный угол сооружения, образованный двумя взаимно перпендикулярными углистыми полосами шириной 9–11 см и мощностью 2–5 см, которые можно интерпретировать как остатки сгоревшего сруба.

Кроме того, в квадратах 47, 69, 68 и 69 имелись еще три углистых полосы, представлявших собой, по-видимому, части сгоревших деревянных конструкций стен сооружения или его перекрытия. Максимальная толщина коричнево-серого песка с включениями глины составляла до 25 см. Под жилищем находилась крупная яма № 12 округлой формы, диаметром 175–185 см и глубиной 55–60 см от низа пола (рис. 3). В ее заполнении содержалась чернолощеная керамика эпохи средневековья и два каменных желвака. Всего с площади жилища № 2 и в подпольной яме было собрано 44 фрагмента керамики, включая четыре фрагмента с верхневолжской орнаментацией, один черепок с ямочным орнаментом, восемь фрагментов керамики эпохи бронзы с гребенчатыми оттисками и 31 фрагмент гончарной керамики ХIII–ХIV вв. К югу от ямы № 12 было встречено пятно оранжевого песка неправильной формы, вероятно – выброс из данной ямы. Помимо керамики, в заполнении жилища № 2 были найдены обломок бронзовой шумящей подвески, железная скоба, обломок железного ножа, два керамических пряслица и несколько кальцинированных косточек. Судя по внешнему виду и наиболее позднему керамическому материалу из заполнения, жилище № 2 может быть датировано XIII–ХIV вв. н. э.

Основную массу изделий, собранных в раскопе № 1 1987 г., составляют предметы из камня. Их найдено около 6,5 тысяч. Сырьем для изготовления каменных орудий служил преимущественно валунный пестроцветный кремень невысокого качества, небольшие гальки которого найдены в пределах раскопа, и реже опока, которая использовалась главным образом для изготовления рубящих орудий. Помимо этого, встречено несколько кусков кварцита со следами бессистемного расщепления и сланцевых галек, служивших в качестве отжимников.

Анализ артефактов указывает на присутствие в Шагаре 4 черт пургасовской и задне-пилевской культур ( Сорокин , 1990; 2008; Сорокин и др. , 2009) при безусловной доминанте первых. Это позволяет высказать предположение о возможной принадлежности жилища № 1 пургасовскому населению. Это тем более вероятно, что в Пургасово 3 также было исследовано крупное заглубленное жилище ( Сорокин , 2005. С. 367), близкое по размерам вышеописанному жилищу № 1 стоянки Шагара 4.

Раскоп № 2 1994 г. размером 8 × 10 м был заложен вплотную к западной стенке раскопа № 1 1987 г. и ориентирован длинной стороной по линии В–З (рис. 1). Его дневная поверхность имела небольшой уклон в северном направлении – в сторону озера. В ходе раскопок при нивелировке использовался репер 1987 г.

Стратиграфия раскопа соответствовала естественному профилю почв дерново-подзолистого типа. Из-за рыхлости отложений и хорошей промываемости признаки искусственной цветности были малочисленны. Мощность рыхлых напластований невелика, колебание толщины прослоек было незначительным. Для сравнения опишем профили восточной стенки по линии квадратов 10, 20,

-

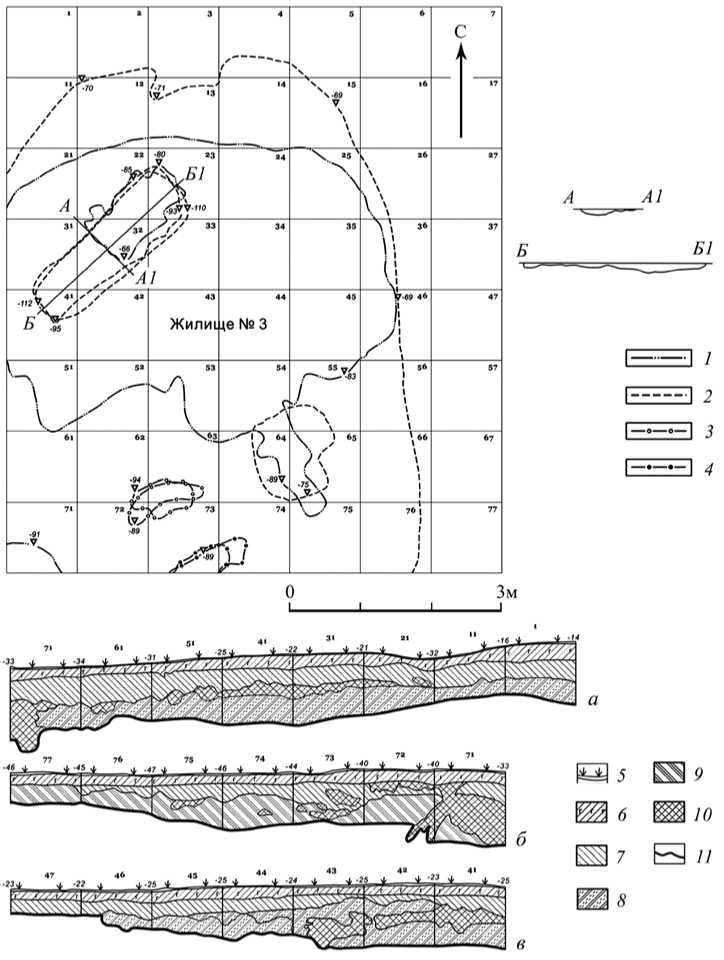

30, 40, 50, 60, 70, 80, где не было никаких видимых сооружений, и западной стенки по линии квадратов 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11, 1, проходящий через предполагаемое жилище № 3 (рис. 5).

Профиль восточной стенки

Сверху на всем протяжении идет слой дерна и поддернового слабо гумусированного сероватого песка, толщина которого составляет от 9 до 22 см. Под ними, но не повсеместно, залегает коричневый однородный песок мощностью до 28 см. Еще ниже на всем протяжении профиля залегает белесоватый песок мощностью от 8 до 25 см, который на глубине в 30–60 см от поверхности носит следы значительного ожелезнения.

Профиль западной стенки

Под прослойкой дерна и сероватого слабо гумусированного песка мощностью от 8 до 30 см идет коричневый однородный песок мощностью от 17 до 33 см. Ниже на всем протяжении профиля следует белесоватый песок мощностью от 2 до 40 см, который с глубины от 50 до 90 см от поверхности значительно ожелезнен. На контакте коричневого и белесоватого песка в пределах квадратов 21, 31, 41, 51 встречена линза серовато-коричневого углистого песка мощностью до 20 см. В квадратах 61 и 71 этот серовато-коричневый углистый песок прослеживался в виде отдельных пятен неравномерной окраски. Предположительно, происхождение этих пятен связано с заполнением котлована жилища № 3.

Находки встречались от поверхности и до слоя ортзандов, при этом большая их часть была приурочена к горизонту коричневого и серовато-коричневого углистого песка. Белесый ожелезненный песок являлся при этом материком.

Характер остальных профилей раскопа аналогичен вышеописанным, варьирует лишь толщина слоев и прослоек. Небольшое отличие наблюдается, однако, на профиле квадратов 42–45, секущем предполагаемое жилище № 3, где поверх прослойки серовато-коричневого углистого песка прослежена линза светло-желтого однородного песка. Ее мощность достигает 22–35 см, а происхождение можно связывать с заполнением котлована покинутого и уже разрушенного жилища.

Почти всю западную половину раскопа 2 1994 г. в пределах квадратов 11–15, 21–26, 31–36, 41–46, 51–56, 61–66, 71–76 занимало серо-черное пятно с углистым заполнением, размер которого составлял 7,6 × 6,3 м (рис. 4; 5). Оно было вытянуто с С на Ю и частично уходило в западный и восточный борта раскопа 2. По мере заглубления оно постепенно сузилось, изменило свою первоначальную ориентировку и превратилось в яму неправильных очертаний, вытянутую с востока на запад. Часть этой западины уходила в западную стенку раскопа и осталась вообще не доследованной. Стенки западины были покатыми, едва заметными на уровне белесого материкового песка. Окраска заполнения весьма неравномерная, как из-за почвенных процессов, так и из-за

Рис. 5. Стоянка Шагара 4. Раскоп № 2 1994 г.

План и разрезы жилищ и пятен, нижний горизонт

-

1 – темно-серый углистый песок; 2 – серо-черный углистый песок; 3 – охристое углистое пятно; 4 – сероватое пятно с охрой и углем; 5 – дерн; 6 – сероватый гумусированный песок; 7 – коричневый однородный песок; 8 – светло-желтый однородный песок; 9 – белесоватый песок; 10 – серовато-коричневый углистый песок; 11 – белесоватый ожелезненный песок (материк)

а – разрез по западному борту; б – разрез по южному борту; в – разрез по бровке (северная сторона)

многочисленных ходов землероющих животных. Дно прослеживалось также нечетко и в отдельных местах «отсекалось» лишь по находкам. Размер западины по основанию составил 5,4 × 3,5 – 3,8 м, при этом максимальная глубина была не менее 42–50 см.

Какие-либо конструктивные детали в пределах этого заглубления отсутствовали, однако размеры и отсутствие явных выворотней позволили предположить, что мы имеем дело с котлованом еще одного слабозаглубленного жилища или заглубленной частью крупного наземного жилища 1. Сильная переработка почвенными процессами археологических признаков этого объекта не позволяет, однако, прийти к однозначному решению о его конструкции. Поскольку все немногочисленные черепки керамики были обнаружены выше отметки -60 см от репера, а «пол» сооружения фиксировался на глубине 75/80 см, можно с уверенностью утверждать, что эта заглубленная постройка относится к мезолитическому времени.

Внутри котлована жилища № 3 было исследовано несколько пятен, наиболее выразительное из них было зафиксировано в квадратах 22, 23, 31–33, 41 и 42. Оно было ориентировано по линии СВ–ЮЗ и имело в плане размер 2,1 × 0,8 м и глубину до 20 см от основания перекрывавшего его котлована жилища № 3 (рис. 5). Дно ямы было уплощенным, стенки слабо наклонены вовне. В его заполнении содержался серо-черный белесоватый оподзоленный песок с редкими угольками, который отличался от вышележащего слоя жилища большей однородностью и меньшим количеством ходов землероек. Данное обстоятельство позволяет предположить, что яма была впущена в материк позднее времени функционирования постройки. Керамика, однако, в заполнении ямы отсутствовала. Учитывая правильные контуры ямы, можно предположить, что здесь могло быть совершено захоронение.

В юго-западной части раскопа было исследовано еще три пятна, два из которых были с обильным охристым заполнением. Первое из них располагалось в квадратах 62, 63, 72, 73. Форма неправильная. Было вытянуто в направлении З–В. Максимальные размеры составляли 112 × 25 см при толщине до 6 см. Это охристое пятно сопровождалось несколькими очень мелкими кальцинированными косточками. Другое охристое пятно, менее интенсивно окрашенное и меньшее по мощности, было исследовано лишь частично в квадратах 73, 74. Оно сопровождалось кострищным пятном с более выразительными угольками. О характере обеих охристых пятен судить трудно. Весьма вероятно, что это могильные ямы, однако отсутствие костей человека не позволяет высказать это с достаточной определенностью.

В юго-западном углу раскопа на отметке -90 см было прослежено еще одно зольно-углистое пятно, однако о его характере судить трудно из-за того, что оно было вскрыто лишь частично. Других сооружений или пятен на площади, вскрытой в 1994 г., обнаружено не было.

Анализируя полевые наблюдения раскопок 1994 г., можно высказать предположение, что в случае с жилищем № 3 первоначально это мог быть обычный для боровых террас выдув, а не специально выкопанный котлован. Если принять подобное предположение, можно вполне легко объяснить как размеры пятна в плане и общую заглубленность линзы, так и подовальность формы на верхнем горизонте. Вполне натурально вписываются сюда и разные по высоте стенки котлована. Разумеется, на песчаном озерном берегу, поблизости от воды, в процессе жизнеобитания в естественных западинах (выдувах) могли скапливаться артефакты и отходы жизнедеятельности. Сколько времени западина сохранялась в экспонированном виде, сказать невозможно. Нельзя уверенно судить и о том, была ли поверхность раздернована или в какие-то отрезки времени она покрывалась травянистой растительностью. Это тем более неосуществимо, что подобные вопросы не стояли на повестке дня в момент раскопок. Судя по всему, возможно несколько взаимодополняющих или взаимоисключающих вариантов. Первый, когда образование западины предшествовало времени обитания. Впоследствии в ней в процессе обитания могли накапливаться продукты жизнедеятельности и артефакты. В эту естественную западину могла быть вписана и постройка. Второй вариант, когда котлован под жилище № 3 был выкопан специально. И хотя мы не знаем, насколько обитатели Шагары 4 были способны производить значительные земляные работы, допустить, что они были в состоянии выкопать котлован размером 5 × 4 м, по-види-мому, все же можно. Тем более, что котлован жилища № 1 производит впечатление вполне искусственного сооружения и превышает по размерам рассматриваемый. Впоследствии при обрушении стенок его габариты могли, разумеется, существенно прирасти. Несложно представить и естественный характер «заглубления пола жилища» в процессе жизнеобитания и позднее под воздействием влаги. Если мы имеем дело с жилищем, не вызывает особого сомнения и факт активного накопления отходов внутри замкнутого пространства с последующим перераспределением гумуса и углей по вертикали и их проникновением в подстилающие отложения. И, наконец, возможен третий вариант, когда выдув возник на сформировавшемся ранее многослойном памятнике, т. е. западина образовалась позднее времени накопления слоя (слоев). Несомненное залегание поздних вещей стратиграфически выше мезолитических артефактов и пола сооружения позволяет исключить подобную возможность и склониться к первым двум предположениям. В противном случае разновременные артефакты были бы экспонированы на одну поверхность, однако этого в процессе раскопок не наблюдалось. Необходимо отметить, что отсутствие явных неолитических каменных орудий и черепков посуды в основании котлована позволяет достоверно относить его к докерамическому времени.

Таким образом, нельзя категорически исключить использования естественной западины (выдува) под жилой объект. Это в значительной мере сэкономило бы время на его сооружение. В условиях медленной седиментации возможно также использование одной и той же западины в разное время, что, по-видимо-му, и наблюдается в Шагаре 4, где неолитическое население освоило котлован мезолитического времени. Однако из-за малочисленности неолитического инвентаря и невыразительности керамики невозможно определенно сказать, сооружали ли они в нем жилище или нет.

Всего в пределах раскопа 1994 г. было собрано около 3000 каменных артефактов, их дополняют немногочисленные фрагменты неолитической (49 экз.) и позднесредневековой (15) керамики. По планиграфии находок в северо-восточной части раскопа выделяется одно четкое скопление, приуроченное к котловану жилища № 3. На восточной половине раскопа 1994 г. находки были малочислен-ней и, кроме пятна в квадратах 7–9 и 18, довольно быстро выклинились.

Сырьевой и орудийный состав каменной коллекции 1994 г. аналогичен материалам 1987 г., хотя отличается от него в количественном отношении. Большая его часть, включая заполнение котлована жилища № 3, может быть отнесена к мезолиту, причем имеются материалы не менее двух археологических культур – задне-пилевской и пургасовской.

Неолитическая примесь чувствуется, главным образом, по присутствию в раскопе черепков верхневолжской (44 фрагмента) и льяловской (5 экз.) керамики. Четких каменных форм этих культур практически нет. Имеются и раннесредневековые черепки (15 фрагментов).

Несмотря на малочисленность неолитических изделий, предположение о возможности использования западины от котлована слабо заглубленного мезолитического жилища в качестве места для наземного верхневолжского жилища вполне оправдано. Однако ранненеолитические материалы вскрытого участка столь невелики, что только новые раскопки могут подтвердить или опровергнуть данное предположение. Несомненен и факт эпизодического использования раскопанного участка на протяжении каменного века и присутствия человека в этом месте после длительного перерыва уже во времена средневековой Руси.

Отсутствие конструктивных деталей в обеих западинах, раскопанных в 1987 и 1994 гг., не позволяет предложить какую-либо реконструкцию изученных построек. Несмотря на доминирование в них пургасовского инвентаря и явную аналогию с жилищем на стоянке Пургасово 3, весомых оснований для четкой культурной атрибуции обеих конструкций все же недостаточно. Вопрос о соотнесении котлованов № 1 и 3 между собой, так же как и их одновременности, требует отдельного предметного изучения, хотя вероятность его положительного решения из-за отсутствия радиоуглеродных дат и в силу источниковедческих особенностей дюнных памятников крайне невелика. Если о чем и можно говорить определенно, так это об их мезолитическом возрасте. На это без сомнения указывает отсутствие керамики и каких-либо четких неолитических форм в нижней трети обоих котлованов.

В заключение необходимо отметить, что оба крупных зольно-углистых пятна в Шагаре 4, если судить по планиграфии находок, связаны, несомненно, с наиболее активными местами жизнедеятельности древнего населения и структурно вполне осязаемы. Хотя бесспорных конструктивных элементов жилищ в процессе раскопок выявлено не было, вероятность функционирования в этих местах жилых объектов выше, чем чего-либо еще. Анализ негатива раннесредневекового жилища № 2 и характер распределения артефактов в нем показывают, что и от него сохранилось не так много, причем речь идет далеко не о конструктивных деталях, а о признаках сооружения в целом. Даже вероятное наличие сруба и то достоверно не фиксируется. Не было найдено и остатков печи. Неудивительно, что признаки более древних построек из-за почвенных процессов были на этом фоне еще менее осязаемы. Все это, тем не менее, позволяет считать оба крупных котлована, исследованных в 1987 и 1994 гг., остатками жилых сооружений.

Список литературы Жилища стоянки Шагара 4

- Абатуров А. М., 1968. Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения. М.: Мысль. 246 с.

- Асеев А. А., 1959. Палеогеография долины средней и нижней Оки в четвертичный период. М.: АН СССР 200 с.

- Виноградова Е. А., Леонова Н. Б., 2014. Северо-западный участок основного слоя верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка//КСИА. Вып. 235. С. 226-243.

- Каверзнева Е. Д., 1987. Отчет о раскопках стоянки Шагара 4 в Спас-Клепиковском р-не Рязанской области в 1987 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13902.

- Кравцов А. Е., Сорокин А. Н., 1991. Актуальные вопросы Волго-Окского мезолита. М.: ИА АН СССР 66 с

- Леонова Е. В., 2004. Мезолитические жилища Волго-Окского междуречья (к проблеме интерпретации источника)//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. М.: С. 49-68.

- Леонова Н. Б., 1990. Возможности планиграфии и микростратиграфии при современных полевых исследованиях//КСИА. Вып. 202. С. 13-17.

- Леонова Н. Б., 2005. Каменная Балка 2 -системный анализ при исследовании структуры культурного слоя//КСИА. Вып. 219. С. 5-20.

- Леонова Н. Б., Виноградова Е. А., 2004. Микростратиграфия культурного слоя. Возможности интерпретации//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв ред Х А Амирханов М: Научный мир. С. 157-174.

- Леонова Н. Б., Виноградова Е. А., 2014. Специфические скопления культурных остатков на верхнепалеолитической стоянке Каменная Балка II//Проблемы археологии эпохи камня: К 70-летию В. И. Беляевой. СПб.: СПбГУ С. 88-98. (Труды исторического факультета СПбГУ; т. 18).

- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 295 с.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 205 с.

- Ошибкина С. В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья: культура Веретье. М.: Гриф и К. 322 с.

- Сорокин А. Н., 1990. Бутовская мезолитическая культура (по материалам Деснинской экспедиции). М.: ИА АН СССР. 220 с.

- Сорокин А. Н., 1994. Отчет о раскопках стоянки Шагара 4 в Рязанской области в 1994 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 18970.

- Сорокин А. Н., 2003. Мезолитические стоянки низовьев р. Мокши//Stratum plus. 2003. № 1: В эпоху мамонтов. С. 359-443.

- Сорокин А. Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.: Гриф и К. 328 с.

- Сорокин А. Н., Ошибкина С. В., Трусов А. В., 2009. На переломе эпох. М.: Гриф и К. 388 с.

- Newell R. R., 1981. Mesolithic dwelling Structures: Fact and Fantasy//Mesolithikum in Europa. 2 Internationales Symposium. Potsdam April, 1978/Ed. by B. Gramsh. Berlin: VEB. Deutscer Verlag der Wissenschaften. P. 235-284.

- Wood W. R., Johnson D. L., 1978. A survey of disturbance processes in archaeological site formation//Advances in Archaeological Method and Theory. Vol. 1/Ed. by M. B. Schiffer. New York: Academic Press. P. 315-381.