Жилище бакальской культуры Усть-Терсюкского-1 городища

Автор: Рафикова Т.Н., Берлина С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (46), 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе приводится реконструкция жилища бакальской культуры Усть-Терсюкского-1 городища. В научный оборот вводятся новые данные по домостроительству средневекового населения лесостепного Зауралья. Установлено, что, помимо известных до недавнего времени легких каркасных построек типа чума и юрты, у бакальского населения были стационарные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции с наклонными стенами из жердей и прутьев, обмазанных изнутри глиной и покрытых сверху дерном, с пологой крышей, пригодные для проживания в течение всего года. Изученное жилище позволило реконструировать внутреннее убранство: выявлены остатки чувала и нар.

Раннее средневековье, лесостепное зауралье, бакальская культура, материальная культура, домостроительство

Короткий адрес: https://sciup.org/14522861

IDR: 14522861 | УДК: 903.3

Текст научной статьи Жилище бакальской культуры Усть-Терсюкского-1 городища

Целенаправленное исследование средневековых древностей лесного и лесостепного Зауралья, предпринятое археологами региона в последнее десятилетие, не только актуализировало вопросы хронологии, культурогенеза средневековых культур [Викторова, Морозов, 1993; Морозов, 2003; Матвеева, 2006; Викторова, 2008; Данченко, 2008; Матвеева, Рафикова, 2009; и др.], но и обострило круг проблем, давно требующих пристального внимания исследователей. Как это ни парадоксально, но основной элемент материальной культуры – жилище средневекового человека – изучен неравномерно и часто недостаточно глубоко. Наиболее представительны источники по домостроительству потчевашской культуры, помимо словесных представлены и графические реконструкции построек [Елагин, Молодин, 1991; Сканда-ков, 1988]. Значительную историю имеет изучение построек лесной и подтаежной зон Зауралья. Так, для юдинского населения выделено три типа: наземные срубы, полуземлянки с шатровым перекрытием и вертикальными стенами [Викторова, 1968, 1969; Викторова, Кернер, 1988; Матвеева, Рафикова, 2005]. Результаты археологических исследований памятников юдинской и нижнеобской культур использованы

З.П. Соколовой при изучении истории жилищ обских угров [1957]. Специально исследованием построек таежной зоны Зауралья занимался В.М. Морозов [1994]. А вот данные по бакальским жилищам фрагментарны. Практически все изученные сооружения вскрыты «попутно», при раскопках многослойных объектов [Овчинникова, 1988; Борзунов, 1993; Матвеева, Берлина, Рафикова, 2008; Кайдалов, Сечко, 2008]. Исследования Большого Бакальского городища, проводимые в последние годы, не пополнили данный раздел новыми материалами [Боталов и др., 2008]. Остатки всех изученных построек реконструируются как легкие шалаши или юрты. В результате работ на Усть-Терсюкском-1 городище впервые было исследовано стационарное полуземляночное жилище каркасно-столбовой конструкции, расширившее наши представления о домостроительных традициях бакальского населения. Время функционирования постройки в рамках VI–IX вв. н.э. определено на основании дат, полученных радиоуглеродным методом по образцу угля (СОАН-7598) от горизонтально лежащего к западу от жилища дерева (при вероятности в 95,4 % 670–890 гг. н.э., при вероятности в 68,2 % 680–860 гг. н.э.), и аналогий инвентарю.

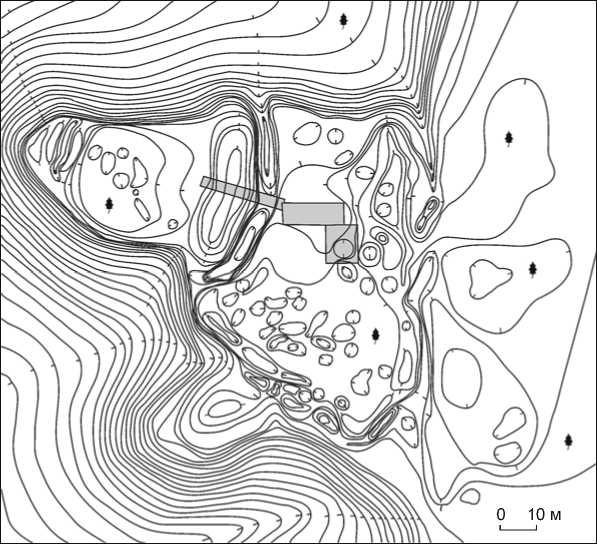

Рис. 1. План Усть-Терсюкского-1 городища с обозначением места раскопа.

Усть-Терсюкское-1 городище расположено в Шат-ровском р-не Курганской обл. в 3 км к юго-юго-западу от одноименной деревни и в 5 км к северу от с. Барина на мысу (подтреугольный с выступом в южной части), выдающемся в пойму р. Исеть. Высота мыса над уровнем воды в старице ок. 42 м. Городище двухплощадочное: первая площадка имела укрепления с западной и восточной стороны, вторая – с восточной и юго-восточной (рис. 1). Внутренняя фортификационная линия отделяла жилую площадку по экономной дуге в узком месте мыса – с юга ров упирался в небольшой прогиб-лог. Ширина рва первой линии обороны составляла 6–7 м, глубина – до 1,7–2,0 м, вал сильно развалился и фиксировался на ширину до 12 м, высота его достигала 1,6–2,0 м. Общий перепад высот от вершины вала до дна рва составлял 3,0–3,5 м. Въезд на поселение прослеживается в центре укрепления как повышение во рву и легкий прогиб на валу.

Оборонительные сооружения зафиксированы и на краю мыса. В его сужающейся части прослежены два вала и ров между ними. Валы шириной ок. 3 м возвышались на 0,4–0,5 м, при этом последний вал появился, видимо, вследствие выброса грунта изо рва. Ров глубиной 1,0–1,2 м фиксировался на протяжении 20 м, с севера он нивелировался со склоном террасы, а с юга немного поворачивал к востоку.

Оборонительная линия второй площадки пересекает мыс по прямой и немного поворачивает вдоль его южного края внутрь. Вал был менее четко выражен, местами фиксировались западины, возможно жилищ- ные. Ширина вала до 7 м, высота ок. 1 м. Ров имел ширину до 6–8 м, его глубина на разных участках колебалась от 1,2 до 2,5 м (около мостика-въезда). Общий перепад высот вала и рва составлял до 3,2 м. Въезд располагался в 34 м к югу от северного края мыса и был выражен как подъем во рву размерами 2×4 м, высотой ок. 1,0–1,2 м.

Возможно, укрепленной была и площадка небольшого мыса, выступающего к югу от основного, однако из-за крутых склонов укрепления могли быть легкими и не фиксироваться внешне. Либо там располагалось небольшое селище, т.к. в перешейке между мысами отмечены искусственный ров шириной ок. 3 м, глубиной до 1,2 м и мостик размерами 5×2 м. Селище располагалось и к востоку от городища.

На первой площадке отмечено восемь западин округлой и аморфной формы, диаметром от 2–3 м до 6–8 м, глубиной до 0,5 м. Кроме того, зафиксировано много грабительских ям и шурфов, сосредоточенных в основном на конце и юго-западной части мыса. Вторая площадка имела трапециевидную форму, длина ее сторон 32 и 52 м, западного основания – ок. 60 м, восточного – 85 м. Здесь, преимущественно в южной части, повсеместно отмечены западины округлой и овальной формы, диаметром от 3 до 6–8 м, глубиной до 1,2–1,5 м.

В 1962 г. городище обследовал В.Н. Фролов [1962], в 1988 г. – Н.Б. Виноградов [Археологическая карта..., 1993]. В 1991 г. на второй площадке памятника раскопки производили В.А. Иванов и Г.Н. Гарустович [Иванов, Гарустович, 1991; Гарустович, 2008], в 2007 г. Т.Н. Рафиковой и С.В. Берлиной траншеей изучена первая оборонительная линия городища [Рафикова, Берлина, 2008; Рафикова, Матвеева, Берлина, 2008]. Установлено, что мыс первоначально был заселен андреевскими племенами (эпоха энеолита), затем носителями бархатовской (эпоха бронзы) и баитовской (ранний железный век) культур, основной же культурный пласт оставлен бакальским населением. В 2008 г. с целью изучения жилой застройки и традиций домостроительства в эпоху средневековья был заложен раскоп на западине, расположенной практически в центре второй площадки, слева от места прохода (проезда) к мостику через фортификации первой оборонительной линии.

Котлован изученного жилища* имеет подпрямоугольную форму со скругленными углами, размеры

Рис. 2. Котлован жилища Усть-Терсюкского-1 городища. Вид с запада.

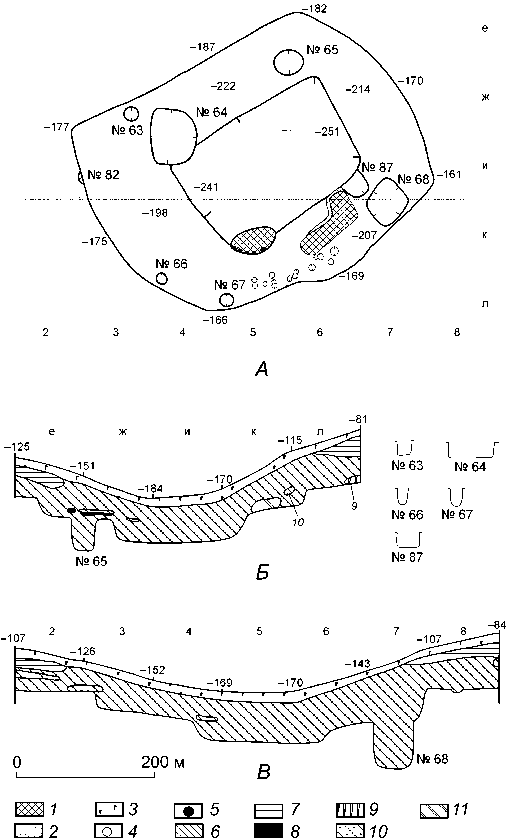

3,6×4,7 м, длинной осью ориентирован по линии северо-восток – юго-запад (рис. 2, 3, А ). Вход располагался с юго-западной стороны и был оформлен в виде ступеньки высотой 24 см. Сооружение углублено в материк на 36–45 см, а его центральная часть подпрямоугольной формы, размерами 1,64×2,5 м – еще на 31–37 см. В пределах постройки расчищены две хозяйственные ямы: первая подпрямоугольная со сглаженными углами, размерами 66×80×22 см в западной части, вторая подквадратная, размерами 56×52×68 см в противоположном углу. В котловане жилища выявлено несколько ямок от столбов. Одна из них (№ 67, диаметром 18 см, глубиной 25 см) располагалась в южном углу постройки, другая (№ 63, диаметром и глубиной 20 см) – в западном, но не в самом углу, а была несколько смещена вдоль северо-западной стенки. Между ними на расстоянии 80 см к северо-западу от первой и в 96 см к юго-западу от второй зафиксированы еще две ямки (№ 66, 12×16 см, глубиной 23 см, и № 82, диаметром 20 см, глубиной 10 см). Две более крупные ямы (№ 65, овальная, 36×42 см, глубиной 44 см, и № 87, подквадратная, со стороной в 32 см, глубиной 21 см) находились в противоположной стороне сооружения ближе к внутренней углубленной части. Следует отметить, что разные диаметры описанных ямок не обязательно свидетельствуют об использовании в строительстве разномасштабных бревен, скорее всего, это связано с необходимостью выкапывать ямы большей величины для установления столба.

Несмотря на то что на других участках памятника стратиграфия очень сложная, заполнение жилища относительно однородное: под дерновогумусным слоем залегала черная супесь с включениями мешанной желто-коричневой, угля и обмазки (рис. 3, Б , В ). Это объясняется, по всей видимости, поздней позицией жилища в бакальском слое памятника, подтверждением чему служит отсутствие следов перестроек. Особую роль в почвообразовании могла сыграть большая глубина западины, образовавшейся после разрушения объекта, что обусловило повышенный промывной режим почвы и активный процесс гумусообразования.

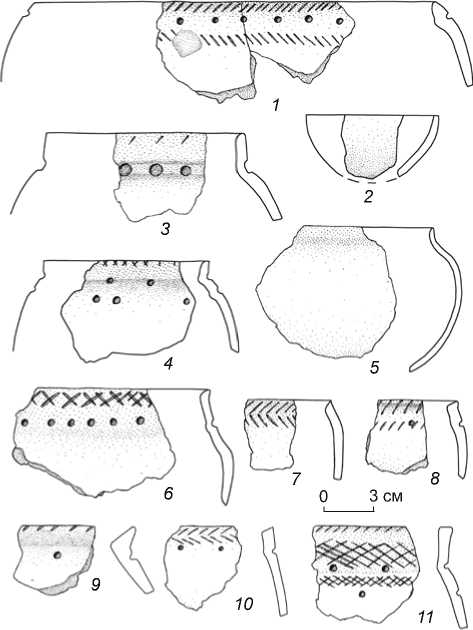

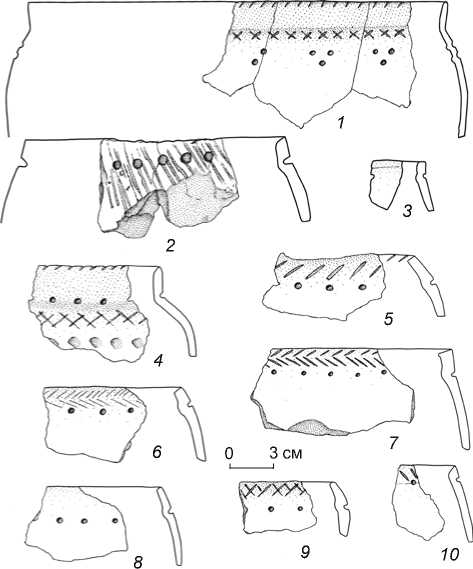

В заполнении полуземлянки преобладала керамика бакальской культуры (рис. 4, 5). Разрозненные черепки баитовских сосудов залегали в основном в верхних слоях. Найдены также единичные фрагменты керамики кушнаренковской, юдинской и чияликской культур.

Помимо конструктивных остатков, зафиксированных в материке, в верхних слоях отмечены как

Рис. 3. План и стратиграфия жилища Усть-Терсюкского-1 городища.

А – план жилища; Б – разрез восточной стенки по линии 5; В – разрез северной стенки по линии «к».

1 – темно-коричневый прокал; 2 – ярко-оранжевая прокаленная глина; 3 – дерново-гумусный слой; 4 – ямы от столбов; 5 – отпечатки от сгоревших жердей чувала; 6 – черная супесь; 7 – темно-коричневая супесь с глиной; 8 – уголь; 9 – коричневая супесь; 10 – мешанная желто-коричневая супесь; 11 – распавшаяся в крошево обмазка.

Рис. 4. Бакальская керамика с Усть-Терсюкского-1 городища.

крупные куски обмазки с четкими отпечатками тонких жердей толщиной 3–6 см и пальцев, так и крошево из рассыпавшейся прокаленной глины. С западной и северной стороны жилища выявлены остатки разрозненных разнонаправленных обгоревших жердей толщиной не более 12 см, длиной до 92 см, а также фрагмент доски длиной 26 см, шириной 20 и толщиной 2 см.

Анализируя полученные материалы, можно предложить следующий вариант реконструкции жилища (рис. 6, 7). Основу каркаса составляли шесть вертикальных стоек, соединенных поверху рамой из горизонтально уложенных бревен. В плане конструкция представляла собой две трапеции (большая – собственно помещение жилища, малая – привходовая часть) с общим основанием и разнонаправленными вершинами. Стены жилища состояли из наклонно (наклон порядка 75–85о) установленных жердей и прутьев, одним концом крепившихся на раме, другим – заглубленных в грунт, причем в основном на некотором расстоянии от стенок котлована. Только в одном месте – где располагался очаг – стены были более вертикальными: следы кольев диаметром 4–12 см зафиксированы в котловане в виде узких полосок-клиньев черной супеси с древесным углем. Дополнительной основы из наклонных столбов, судя по отсутствию ямок от таковых, не отме-

Рис. 5. Бакальская керамика с Усть-Терсюкского-1 городища.

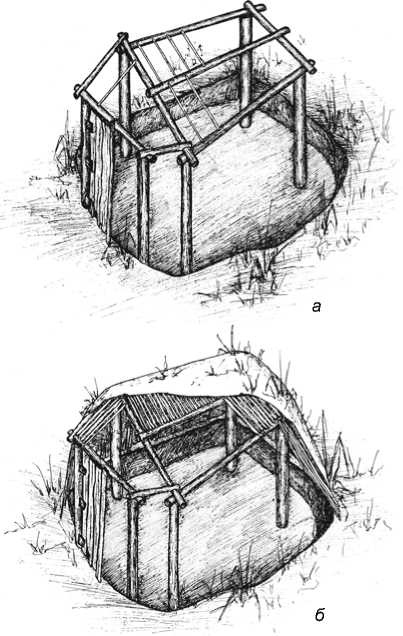

Рис. 6. Вариант реконструкции жилища с двускатной крышей.

а – остов жилища; б – внешний вид.

чено. Поскольку в кусках обмазки отпечатков переплетенных или хотя бы скрещенных прутьев не встречено, вариант с оплетением каркаса прутьями нами не рассматривался. Хотя полностью исключить возможность его наличия нельзя, т.к. большая часть обмазки рассыпалась в крошево. Более того, принцип плетения при сооружении построек был достаточно широко распространен у сибирских татар, что зафиксировано и в этнографических, и в археологических материалах. Стены жилища изнутри были обмазаны толстым слоем глины с примесью травы, а снаружи, вероятно, утеплены дерном, применение глины снаружи привело бы к ее быстрому разрушению от дождей и талых вод.

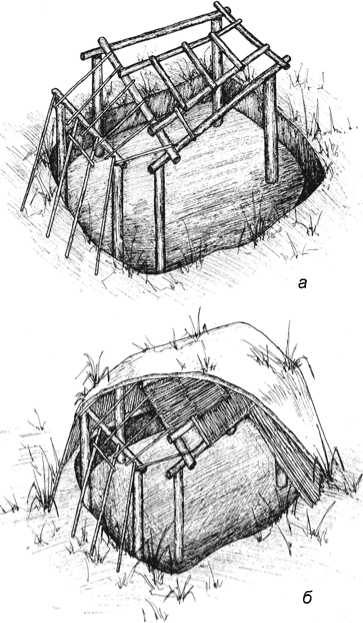

В устройстве крыши возможны два варианта: двускатная (см. рис. 6) или дарбазного типа (см. рис. 7). В первом случае она была практически плоской, т.к. образовывалась путем наложения жердей на раму жилища и матицу, во втором – с небольшим подъемом, поскольку продольных балок было две, а на них укладывалось несколько поперечных бревен, и крыша имела форму усеченной пирамиды. Более вероятна двускатная кровля, в пользу чего свидетельствует наличие выступающей привходовой части. Жерди ее перекрытия укладывались на балку рамы жилища, и при устройстве крыши дарбазного типа появился бы просвет между ними и приподнятой частью кровли. Кроме того, чувал вверху крепился, скорее всего, на балку рамы. При двускатной кровле для закрепления трубы достаточно было небольшой дополнительной параллельной жерди. При устройстве же кровли дарбазного типа верхнюю часть чувала пришлось бы крепить на бревна, расположенные на разном уровне и под разным углом.

С устройством входа связаны ямки от столбов у юго-западной стенки котлована. Расстояние между центральными стойками было 168 см, т.е. слишком широкое для дверного проема. Вполне возможно, что дверь крепилась к одному из столбов, а остальное пространство было забрано досками (см. рис. 6).

В целом жилище представляло собой невысокую (1,8–2,0 м) постройку обтекаемой формы, с двускатной кровлей, обложенную дерном.

Материалы раскопок позволяют установить некоторые детали внутреннего устройства жилища. Так, справа от входа, в южном углу постройки, в небольшой нише, вырезанной в материке, был чувал. Его основание имело овальную форму, размеры 38×68 см. С южной стороны в глине четко фиксировались отпечатки сгоревших жердей толщиной не более 5 см. По этнографическим данным известно несколько способов сооружения остова чувала, наиболее распространенные – изготовление из вертикальных жердей, схваченных обручами из тальника или кедрового корня, или просто плетение из прутьев. Затем остов промазывался глиной, перемешанной с измельченной сухой травой или хвоей, часто с добавлением навоза [Гему-

Рис. 7. Вариант реконструкции жилища с небольшим подъемом дарбазного типа.

а – остов жилища; б – внешний вид.

ев, 1990; Оборотова, 2003; Фёдорова, 2000]. Расположение чувала справа от входа также подтверждается этнографическими материалами [Шатилов, 1931; Ге-муев, 1990; Головнев, 1995; Оборотова, 2003; Фёдорова, 2000]. Место между ним и стеной использовали для хранения и сушки дров [Патканов, 1891].

Археологические материалы демонстрируют появление чувалов со времени раннего средневековья. Так, остатки чувала зафиксированы в позднем слое городища Горная Бития, датируемом концом I тыс. н.э. [Могильников, 1968]; в землянке № 3 Андрюшиного Городка [Чернецов, 1952]. Глинобитные очаги отмечены в жилищах поселения СБАО-1, на Юдинском городище и др. [Викторова, 1976; Викторова, Кернер, 1988].

Материковые выступы с левой и задней стороны могли использоваться в качестве нар. Такое устройство спального места – напротив входа и очага – широко распространено у народов Западной и Восточной Сибири. Именно у противоположной от входа и у одной из боковых стен устраивались нары у обских угров [Гемуев, 1990; Фёдорова, 2000]. У сибирских татар они располагались вдоль одной, двух или трех стен. На нарах готовили пищу, ели, спали, принимали гостей, почетным считалось место на стороне, противоположной двери [Валеев, Томилов, 2006].

Этнографические материалы демонстрируют большое количество типов жилищ у обских угров и западно-сибирских татар – групп населения, фиксирующихся на данной территории с эпохи средневековья. Среди зимних стационарных каркасно-столбовых жилых построек хантов и манси З.П. Соколова выделяет два основных типа – пирамидальные и усеченно-пирамидальные [1957], их каркас сооружался из наклонно установленных бревен, скрепленных рамой, причем данная особенность, по мнению ученых, подчеркивает этническую специфику обско-угорского домостроительства [Очерки культурогенеза..., 1994].

Некоторые аналогии изученному нами сооружению прослеживаются в зимней юрте ваховских остяков, описанной М.Б. Шатиловым. При ее постройке рыли котлован глубиной 40–50 см, поверх которого возводили каркас из вертикальных столбов, скрепленных поверху рамой, и наклонных, установленных с промежутком в 70 см. Посередине они скреплялись поперечной перекладиной, после чего промежутки стен и рама заполнялись жердями и покрывались землей [Шатилов, 1931]. Несомненно, отличие описанной постройки от изученной нами достаточно велико, но основные конструктивные особенности, а именно, каркас из четырех вертикальных бревен и заполнение стен вертикально установленными жердями и прутьями, аналогичны. В этом же районе, у хантов р. Аган, по данным Е.Н. Коростелёвой, в конце XX в. зафиксировано три типа построек, один из которых – мыг кот (земляной дом), л’амыч кот (моховой дом) или тунзем юх кот (из стоячих бревен дом) – обнаруживает параллели с изученным нами жилищем. Земляные дома могли строиться как с углублением, так и без него. При этом углубленная на 30–40 см центральная часть жилища достаточно распространена и в других типах построек. Над котлованом возводится каркас из вертикальных стоек, количество которых зависит от площади постройки, и уложенных на них перекладин, служащих «матками» для крыши и опорами для стен. Последние сооружаются из плах или теса, дополнительно покрываются берестой и обкладываются несколькими слоями дерна или мха [Коростелёва, 2003].

Большую близость постройке Усть-Терсюкского-1 городища обнаруживают жилища башкир, проживавших в курганских степях. Они были углублены в землю на 60–80 см, имели деревянный каркас из столбов, врытых в землю, с установленной на них рамой. Последняя, как и в нашем случае, меньше котлована. Стены образовывали наклонно поставленные жерди, обмазанные изнутри светлой глиной. Сверху жилище утеплялось берестой, травой, дерном, землей [Шитова, 1984]. Усеченно-пирамидальные каркасные жилища, аналогичные в основных деталях исследованному нами, известны у многих народов Западной Сибири – шорцев, нарымских селькупов, манси, кетов и др. [Очерки культурогенеза..., 1994; Соколова, 1998].

Из археологически изученных средневековых построек некоторые аналогии прослеживаются в жилище Ананьинского городища в Прииртышье. Его остов сооружался из столбов, ямки от которых, вертикальные в профиле, зафиксированы с двух сторон. Стены состояли из жердей или тонких бревен, пазы между ними промазывались глиной. Способ их сооружения и тип перекрытия не установлены [Могильников, 1962]. Очень близко по конструкции нашему жилище Змеиной Горки [Соколова, 1957].

Итак, хорошая сохранность остатков бакальской постройки Усть-Терсюкского-1 городища дала нам возможность реконструировать не только ее конструкцию и внешний облик, но и внутреннее устройство. Изученные к настоящему времени бакальские жилища были легкими летними постройками в виде шалашей или юрт. Исследования на Усть-Терсюкском-1 городище позволили выявить еще один тип жилища, характерный для бакальского населения, – стационарные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции с наклонными стенами из жердей и прутьев, обмазанных изнутри глиной, с пологой крышей, утепленные поверх дерном, которые были пригодны для проживания в течение всего года. Материалы городища подтверждают появление чувалов в раннем средневековье.

Фиксация на территории памятника большого количества аналогичных западин указывает на широкое распространение выявленного типа жилищ у носителей бакальской культуры. Материалы Усть-Терсюк-ского-1 городища позволяют существенно расширить наши представления о сложении и развитии домостроительных традиций средневекового населения Западной Сибири.