Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь)

Автор: Мыльников В.П., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена модель поселка, созданная на основе графических, теоретических и этноархеологических реконструкций жилищ, хозяйственных и производственных построек населения переходного периода от эпохи бронзы к железному веку лесостепной полосы Западной Сибири. Описаны конструктивные особенности жилищ, предложены их типология и классификация, на основе анализа этнографических данных разработана графическая реконструкция поселка.

Переходное время от бронзового века к железному, реконструкция жилищ и хозяйственных построек

Короткий адрес: https://sciup.org/145145709

IDR: 145145709 | УДК: 903.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.072-086

Текст научной статьи Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь)

Поселения и жилища, как составляющие жизнеобеспечивающей системы, отражают различные аспекты социальной и духовной культуры населения. В.А. Го-родцов писал, что без сведений о них невозможно начертить сколько-нибудь удовлетворительной картины быта [1935].

Изучение объектов материальной культуры предполагает проведение многопланового анализа. Например, жилые и хозяйственные постройки рассматриваются с точки зрения материала, технологии сооружения, назначения, формы и хронологической принадлежности. Несмотря на тесную взаимосвязь этих характеристик, изменения каждой происходят по разным законам. Так, экологические факторы, уровень развития технических знаний и строительной техники обусловливают выбор материала и технологию возведения построек. Потребности населения и свойства строительного материала определяют форму жилищ [Захожая, 1998, с. 99; Черных, 2008, с. 23].

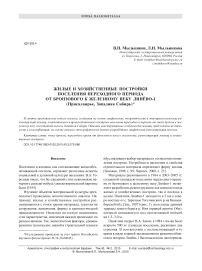

Материалы раскопанного в 1984 и 2003–2005 гг. сплошной площадью поселения переходного времени от бронзового к железному веку Линёво-1 позволяют разработать реконструкцию как внешнего вида жилых и хозяйственных построек, так и поселка в целом. Памятник Линёво-1 находится в 2 км к северо-востоку от с. Заречное Тогучинского р-на Новосибирской обл. [Зах, 1997] (рис. 1), на останце древней террасы левого берега р. Иня (правый приток Оби), который возвышается над прилегающей поймой на 1,5–3,0 м.

Памятник открыт В.А. Захом; в 1984 г. им же было вскрыто 500 м2 площади поселения, раскопано два строения. В соответствии с господствовавшей в то время в науке теорией эволюционного развития общества в истории Линёво-1 были выделены два периода:

конец XI – конец IX в. до н.э. (ирменская культура) – жилище № 2 [Зах, 1997, с. 86] и конец IX – начало VIII в. до н.э. (переход от бронзового к железному веку) – жилище № 1 [Там же, с. 92–93]. Поселение было включено в список памятников завьяловской культуры, ее раннего линёвского этапа [Там же, с. 93; Троицкая, Зах, Сидоров, 1989, с. 104].

Завьяловская культура была выделена Т.Н. Троицкой [1968, 1970, 1973, 1985]. Полная характеристика завьяловского керамического комплекса дана Т.В. Мжельской [Мжельская, Матвеева, 1992] и Т.Н. Троицкой [Троицкая, Мжельская, 1995; 2004]. В.В. Бобров подверг сомнению правомерность выделения завьялов-ской культуры как таковой [1995, 1999]. Некоторые исследователи считали возможным относить т.н. завьяловские памятники к одному из вариантов большереченской культуры переходного периода от эпохи бронзы к раннему этапу железного века Верхнего Приобья [Косарев, 1981, с. 202; 1987, с. 4; Членова, 1994, с. 84; Могильников, 1986]. В 2008 г. Т.Н. Троицкая и Т.В. Мжельская признали, что идея о существовании завьяловской культуры не получила должного подтверждения, и предложили говорить «о керамике завьяловского типа, которая… появляется (в Приобье) в результате проникновения на базу позднеирменского населения группы северных племен Сургутского Приобья» и сочетает «местные позднеирмен-ские традиции с пришлыми, северными» [2008,

60° 80° 100° 120°

60°

Рис. 1. Расположение поселения переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Линёво-1.

1 – граница памятника; 2 – объект эпохи бронзы; 3 – объект эпохи Средневековья.

с. 115, 117].

По вопросу о культурной принадлежности памятника Линёво-1 у специалистов сегодня нет единого мнения. В.А. Зах относит поселение к завьяловской культуре, Т.Н. Троицкая и Т.В. Мжельская – к памятникам завьяловского типа, В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева – к позднеирменской культуре.

Материалы исследований, проводившихся в 2003– 2005 гг. на поселении Линёво-1 Тогучинским архео- лезному веку, датируются IX–VIII (VII) вв. до н.э. и принадлежат позднеирменской культуре [Молодин и др., 2012; Мыльникова, 2014].

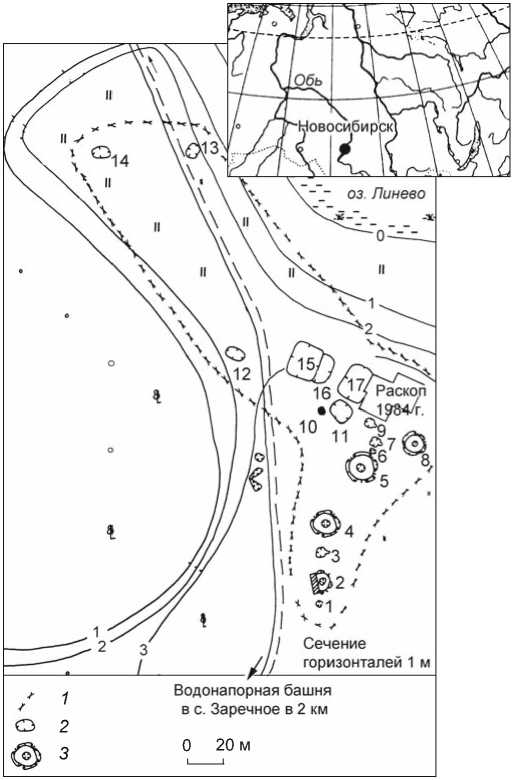

логическим отрядом Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирской археологической экспедицией Новосибирского государственного педагогического университета [Мыльникова и др., 2003, 2004, 2005], позволили увидеть до этого неизвестные стороны памятника. За три полевых сезона на объекте были вскрыты отложения на площади 2 454 м2, на которой находились котлованы трех жилищ, остатки хозяйственных строений и производственные зоны. Общая площадь раскопа поселения 2 954 м2 (рис. 2). Исследованиями установлено, что жилищные комплексы 1, 2, 15, 16, 17 одновременны, относятся к переходному периоду от эпохи бронзы к раннему же-

Характеристика жилищных и хозяйственно-бытовых построек

Жилища. Расположены на северном склоне мыса, тяготеют к центральной его части (см. рис. 1, 2). Строения получили номера, которые соответствуют последовательности инструментальной съемки памятника, проведенной Научно-производственным центром историко-культурного наследия при администрации Новосибирской обл. В ходе раскопок изучены пять жилых, семь хозяйственно-бытовых построек и две производственные площадки [Мыльникова, Дураков, 2004; Овчаренко, Мыльникова, Дураков, 2005].

Рис. 2. План расположения жилых и хозяйственных построек на поселении переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Линёво-1.

1 – очаги и зольники; 2 – яма глубиной более 20 см; 3 – яма глубиной 10–20 см; 4 – яма глубиной до 10 см; 5 – котлован «ранней» постройки.

Углубленные в грунт жилища выделены по четко зафиксированным котлованам разных размеров, глубине, конфигурации и системе столбовых ям. Наземные хозяйственные постройки определены по конфигурации столбовых ям глубиной более 0,2 м, различающихся по диаметру и углу наклона их стенок, а также по местам скопления костного материала, каменных артефактов, керамики, продуктов металлообработки и металлических орудий. Углубленные в грунт хозяйственные постройки установлены по форме подпрямоугольных, округлых и овальных котлованов с выровненным полом, на котором находились отходы определенного производства.

Жилище 1. Котлован подквадратной формы размерами 9,2 × 8,6 м. Стенки отвесные высотой 0,1–0,4 м понижаются в северо-восточной части. Пол ровный. Площадь котлована 80 м². Вход в виде коридора длиной 1,5 и шириной 1,2 м расположен в центре северо-восточной стены. Вдоль западной, южной и части северной стен прослежены два ряда столбовых ям. Более десяти ям находились за пределами жилища вдоль всех стен, на разном расстоянии друг от друга. На полу в центральной части котлована выявлены прямоугольно-овальные очаги и кладки из камней.

Жилище 2 . Находилось в 1,5 м к северо-западу от жилища 1. Котлован подпрямоугольной формы размерами 18,0 × 11,5 м. Стенки отвесные высотой 0,2–0,4 м понижаются в северо-западной части. Площадь котлована 207 м². Три линии столбовых ям, тянущиеся от северо-восточной стены котлована за его пределы, возможно, указывают на наличие перехода в еще одно жилище, у которого исследована только часть стены, примыкавшей к котловану рассматриваемого жилища. Столбовые ямы внутри котлована располагались в основном вдоль стен. В центре и вдоль стен котлована прослежено несколько прокалов, самый большой из них (очаг) зафиксирован в северо-западном углу.

Жилище 17. Находилось в 1,5 м к западу от жилища 2. Котлован жилища подпрямоугольной формы размерами 17,5 × 12,0 м, углами ориентирован по сторонам света. Углы округлые, стенки почти отвесные или с небольшим наклоном на внешнюю сторону. Западная и восточная стенки практически прямые, длиной 16 м, северная – немного вогнута вовнутрь жи- лища, длиной ок. 10 м, около южной, длиной 13 м, выявлены два выступа – ступеньки. Котлован имел глубину относительно уровня материка 0,04–0,60 м. Пол неровный, повышение наблюдается в центральной и южной частях котлована. Жилище устроено на пологом склоне, поэтому стенки котлована различаются по высоте: южная (самая высокая) достигала 0,35–0,62 м, северная (очень низкая) – 0,04–0,12 м. На полу жилища зафиксированы четыре очага, три из них находились посередине на одной линии, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, и делили котлован на две части.

Жилище 16 . Находилось в 6,5 м к западу от жилища 17. Котлован подквадратной формы: длина северной стенки 7 м, остальных – по 8 м. Южная стенка неровная: дугообразная, отвесная. В восточном углу жилища ее наклон составляет 65–85º. На полу в этом закругленном углу находилась столбовая ямка. На стратиграфическом разрезе (кв. Ф-Ю/28) четко читалось плечо жилища, перерезавшее зольник, который распространялся в южном направлении за пределы раскопа. Восточная стенка ровная, отвесная, угол отно сительно пола 115–120º. Стенка понижалась в северном направлении и выполаживалась до 125º. Ее высота в северной части со ставляла 0,08 м, а в западном углу – 0,41 м. Северная стенка относительно ровная, очень низкая в северо-западной части, плохо читалась в северо-восточной зоне. Она достаточно четко фиксировалась в стратиграфическом разрезе. В северо-западном углу жилища расположена ступенька высотой 0,12 м (выход), размерами 0,25–0,40 м. Установлено, что котлованом данного жилища перерезается зольник. Пол жилища повышается к центру и понижается к стенкам. В центре и у южной стенки котлована отмечено ше сть столбовых ям. Зде сь же обнаружены фрагменты обожженных плах, которые исследователями идентифицированы как остатки обшивки стен и настила пола. Небольшой очаг диаметром 0,8 × 0,5 м находился в южном углу котлована, в 1 м от северо-восточной стенки. В пределах котлована в полу и стенках зафиксированы 16 ям. Большая их часть связана с конструкцией жилища, некоторые ямы очень мелкие и малого диаметра, их назначение не выяснено. Заслуживает внимания присутствие в двух ямах известкового слоя. Известью были покрыты также пол и стены в западном углу котлована. Эта редкая особенность позволяет предположить, что внутри жилища производились побелка стен и санитарная обработка пола. Подчеркнем, что спецификой котлованов жилищ 16 и 17 является малочисленность ям внутри и вокруг них.

Камера № 16а. Слегка углубленный в грунт котлован подпрямоугольной формы размерами 2,7 × 5,4 м примыкал южной стенкой к северной стенке жили- ща 16. Его контуры проявились после выборки золистого слоя; мощность заполнения 0,36 м. Обнаружены две столбовые ямы. Стратиграфический разрез сооружений показывает, что котлован камеры № 16а был сооружен раньше, чем котлован жилища 16.

Камеры № 16б и 16в . Камера № 16б представлена неглубоким котлованом подквадратной формы с закругленными углами размерами 5,5 × 6,0 м. Он примыкал южной стенкой к северной стенке камеры № 16а.

Камера № 16в представлена котлованом размерами 3,5 × 4,0 м. Западная стенка отвесная, с некоторым наклоном наружу. У восточной стенки, неровной, перерытой ямами, имеется двойная ступенька размерами 1,8 × 0,8–1,0 м и 0,48 × 0,80 м. Северная стенка углублена в материк на 0,10–0,04 м. Пол ровный. В камере № 16в перед северной стенкой камеры № 16б имело сь углубление подтреугольной формы размерами 2,40 × 2,45 м, глубиной 0,08–0,17 м. Внутри обеих камер и вокруг них находились многочисленные ямы, в т.ч. парные. Возможно, это следы перестройки котлованов. Поскольку котлованы 16а, 16б, 16в располагались друг за другом и лишь слегка перекрывали соседние стенки, можно предположить, что это был единый комплекс жилых (?) и хозяйственных построек, связанных между собой переходами; скорее всего, он функционировал до строительства жилища 16.

Жилище 15 (камеры № 15,15 а, 15б). Представляло собой большое и длинное трехкамерное сооружение, камеры которого соединялись небольшими узкими коридорами-переходами. Основная камера большая, размерами 16,5 × 13 м, прямоугольная, вторая – 7,5 × 7,5 м, подквадратная, третья – 8,5 × 5,0 м, исследована частично.

Стенки камеры № 15 прямые. Их высота понижалась в направлении к склону от 0,74 до 0,32 м. Основную и промежуточную камеры соединял коридорообразный переход длиной 2,0 м, шириной 1,2 м. Пол котлована выровнен относительно уровня горизонта. Столбовые ямы были сосредоточены в центре и вдоль восточной стенки. Два больших очага находились ближе к восточной стенке. Еще один – диаметром 0,8 м – располагался в западном углу, близ северозападной стены. Котлован, вероятно, был собственно жилищем. На земляном полу зафиксированы остатки деревянного покрытия в виде углей и горелого горбыля, лежавшего выпуклой стороной на материке (настил деревянного пола?).

Камера № 15 «накрывала» более раннее сооружение – котлован (размеры 7,5 × 4,5 м) плохо сохранившегося небольшого жилища (см. рис. 2).

Камера № 15а определена по четко читаемым западной и восточной стенкам и их углам. Северная стенка просматривалась слабо и частично, ее высота 0,06–0,12 м; высота западной стенки 0,18 м, восточ- ной – 0,13 м. Протяженность отвесной восточной стенки 1,8 м. Восточный угол котлована округлый. Западная стенка протяженностью 1,9 м пологая, неровная. Западный угол камеры нечеткий, дугообразный. Внутри камеры № 15а имеются ямы, различные по форме и размерам. В восточном углу обнаружена яма глубиной 0,16 м, диаметром 0,29 × 0,25 м. Ее стенки наклонены к углу жилища. Четко фиксировались три ряда ям, маркирующих выход из камеры. Общая площадь котлована № 15а примерно 49,3 м2.

Камера № 15б находилась ниже котлована № 15а по склону гривы, исследована частично. Длина западной стенки 5,3 м, восточной – 5,0, южной – 6,0 м. Стенки очень низкие (высота 0,02–0,06 м) и пологие. Углы округлые. В них находились столбовые ямы.

Котлованы камер № 15а и 15б соединялись между собой подпрямоугольным переходом. Ширина перехода-коридора 2,0 × 3,6 м (сужение на участке между указанными камерами), длина 1,8 м. Три ряда ям, прослеженных в камере № 15а, имели продолжение в предвходовой части камеры № 15б. Вдоль западных стен камер № 15а и 15б находился ряд ям, которые могли относиться к конструкции жилища.

Производственные площадки. На поселении прослежены две такие площадки с остатками сооружений.

Первая производственная площадка

Строение 1 . Находилось в кв. Л′-О′/27-30. Котлован подквадратной формы размерами 2,77 × 2,74 м. Стенки немного сужены к входу. Углы округлые. Стенки очень низкие, пологие. Высота северной стенки 5,0–6,0 см, южной – 2,0–8,0, восточной – до 8,0, западной – до 3,0 см. Высота стенок в зоне выхода до 3,0 см. Хотя дно котлована ровное и понижается в сторону естественного склона, создается впечатление, что пол вокруг ям немного выше, чем в остальной части. Предвходовая площадка подквадратной формы шириной 0,7 и длиной 0,7 м немного удалена от середины западной стенки к юго-западному углу жилища. За пределами котлована у северо-восточного и юго-восточного углов обнаружены ямы глубиной более 20 см, которые можно связывать со строением 1.

Строение 2. Находилось в 6 м к северо-востоку от строения 1. Слегка заглубленный в землю котлован подквадратной формы. Длина северной стенки 2,3 м, западной – 2,16, южной – 2,2, восточной – 2,0 м. Вход расположен в восточной стенке, ближе к северо-восточному углу строения. Его длина 0,4, ширина 0,59 м. Северная и восточная стенки отвесные, западная и южная – пологие, низкие (от 0,07 до 0,09 м). Уровень пола повышается к центру. В северном углу он ниже, чем в остальной части. Почти в центре котлована зафиксирована яма овальной формы размерами 0,30 × 0,24 м, глубиной 0,16 м. Стенки ямы пологие, дно ровное, с наклоном к западу. Около центра южной стенки расположена еще одна яма размерами 0,45 × 0,30 × 0,09 м. Ее стенки пологие, дно ровное, с перемычкой.

Строение 3 . Наземное. Исследовано частично. В плане трапециевидное, размерами 7,0 × 5,8 × 5,4 × × 3,8 м. Ямы разной глубины равномерно распределены вдоль всех стен.

Строение 4 . Наземное. Выделено на основе анализа равномерно обрамляющих его 17 ям глубиной более 20 см, а также 6 ям небольшой глубины. С учетом расположения ям можно сделать вывод, что строение было подпрямоугольным размерами 7,2 × × 6,4 м. Выход находился, вероятно, в юго-восточном углу. По центру сооружения располагались две ямы. Одна (кв. Л′-М′/23-24) прямоугольной формы размерами 1,10 × 0,70 × 0,15 м. Ее дно волнообразное, с наклоном в центр. Восточная стенка наклонная, западная – отвесная. Яма заполнена золой красного цвета. Другая яма (кв. Л′/22-23) неправильной формы (деформирована ходом грызуна?) размерами 0,40 × 0,44 × × 0,44–0,09 м. Дно со ступенькой. Восточная стенка дуговидная, западная – отвесная. Заполнение – зола красного цвета.

Строение 5. Наземное. Округло-вытянутой формы, размерами 8,2 × 7,4 м. Выделено по расположению столбовых ям.

Строение 6. Наземное. Подквадратной формы, размерами 8,6 × 8,2 × 8,0 × 7,4 м. Выделено по расположению столбовых ям.

Вторая производственная площадка

Строение 11 . Находилось в 3 м к югу от жилища 17. Котлован размерами 3,68 × 5,82 м и глубиной 0,09–0,40 м представлял собой углубленную площадку подпрямоугольной формы с неровными стенками. На дне котлована зафиксированы десять ям: три в стенках, остальные ямы, размещаясь парами друг против друга, образовывали небольшую дугу. Пол котлована неровный, плечики неровные, покатые.

В ходе исследования установлено, что западина № 11 была, вероятнее всего, частью производственной площадки, включавшей не только котлован 11, но и небольшое сооружение подовальной формы (размеры 6,0 × 3,8 м, глубина до 0,26 м), четыре очага, три очажных выброса золы и хозяйственные ямы. Возможно, на этом месте были кузница или бронзолитейная мастерская [Мыльникова, Дураков, 2004]. На полу котлована строения 11 найдены обломки глиняных форм и керамики со следами интенсивного использования в бронзолитейном производстве, фрагменты бронзового литья, шлаки. Выявлены шлаковые кучи и ямы незначительной глубины, в заполнении которых обнаружены бронзовые изделия и керамика ирменской культуры. В 3 м к югу от котлована прослежен очаг-прокал округлой формы диаметром 3,0 м и мощностью 0,7 м. С учетом расположения очага и артефактов вокруг него можно предположить, что в этой части площадки долгое время производилась выплавка бронзы.

Реконструкции жилищ и хозяйственных построек

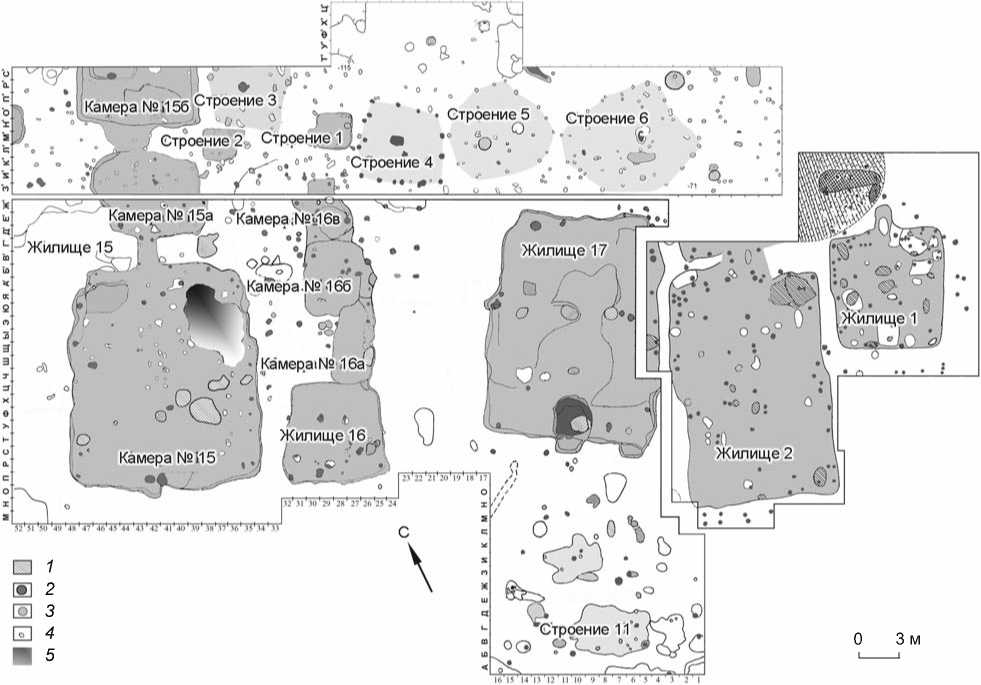

Анализ археологических материалов, полевых планов и стратиграфических разрезов жилищных и хозяйственных строений, а также межжилищного про странства позволил составить представление о планировке строений и этапах их возведения, а также функционировании поселения. Поселок переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку Линёво-1 имел архитектурно упорядоченную планировку (рис. 3). Для возведения строений был выбран самый высокий выступ мыса – гребень, видимо, остававшийся сухим даже во время разлива реки. Все жилища двумя компактными группами располагались по линии северо-запад – юго-восток параллельно друг другу. Расстояние между стенами составляло от 1–2 до 8–9 м. Практически все строения углами ориентированы по сторонам света. У жилищ 1 и 2 вход оформлен в северо-восточной части. Стенки котлованов относительно ровные, полы в жилищах выровнены по уровню горизонта. Выравнивание площадки под строительство производилось, вероятно, на глазок, хотя для этого древние строители могли использовать простейшие приспособления, например, широкогорлый сосуд (или деревянное корыто), напол- ненный до краев водой, при перемещении которого отклонение уровня воды от верха емкости свидетельствовало о наклоне пола. Южные стенки жилищ из-за неровностей рельефа мыса были углублены в древний горизонт на 0,15–0,74 м, северные, расположенные ближе к воде, практически сходили на нет. К северу от жилищ, совсем близко от берега озера, были возведены хозяйственные строения 1–6, которые образовывали ряд, – первая производственная площадка. Выходы из строений 1 и 2 (предположительно склады) находились в восточной и западной частях друг против друга. У остальных сооружений выходы четко не фиксируются. К югу от ряда жилищ находилась вторая производственная площадка (строение 11, шлаковые кучи и яма с мощным прокалом). Возможно, здесь была бронзолитейная мастерская (древняя кузница с горном).

По количеству помещений строения делятся на одно- и многокамерные (двух- и трехкамерные). Рельеф материка, расположение ям и очагов позволяет представить организацию внутреннего пространства помещений. В каждом большом жилище, вероятно, были жилая и рабочая зоны, а также складские уголки – хранилища. Поскольку котлованы жилищ практически одинаковые по размерам и форме, можно предположить, что при создании построек древние обитатели поселка придерживались «строительных стандартов» [Овчаренко, Мыльникова, Дураков, 2005]. Ближайшими аналогами больших котлованов одно- и многокамерных жилищ на памятнике Линё-

Рис. 3. Графическая реконструкция внешнего вида поселения переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку Линёво-1 В.П. Мыльникова.

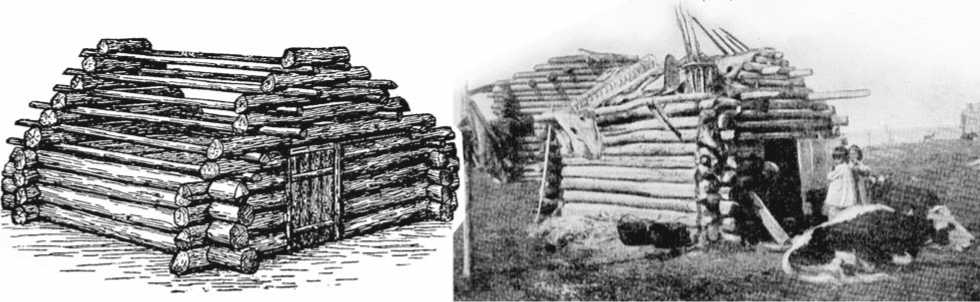

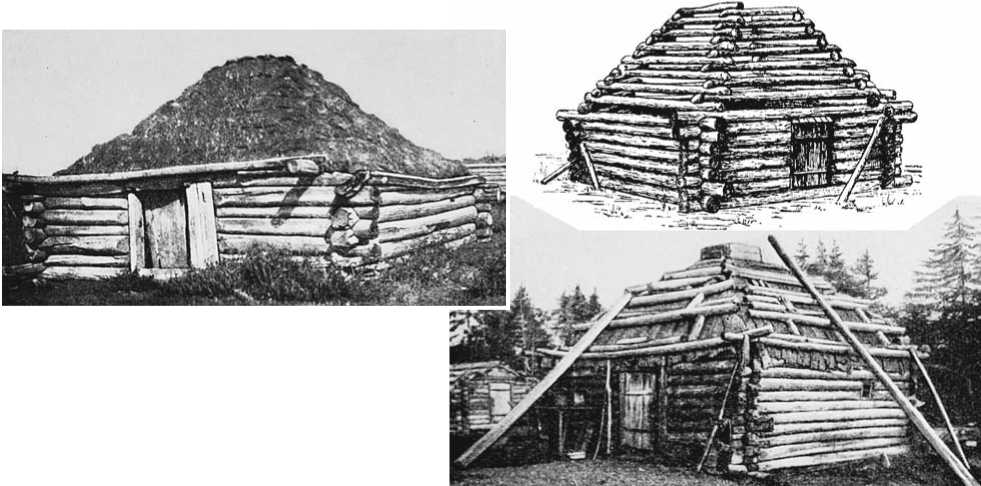

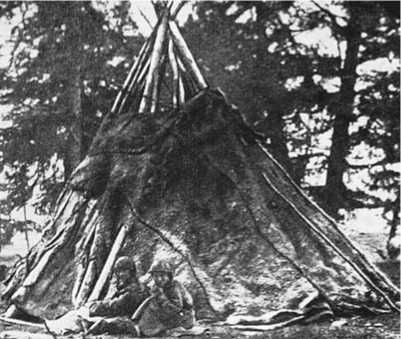

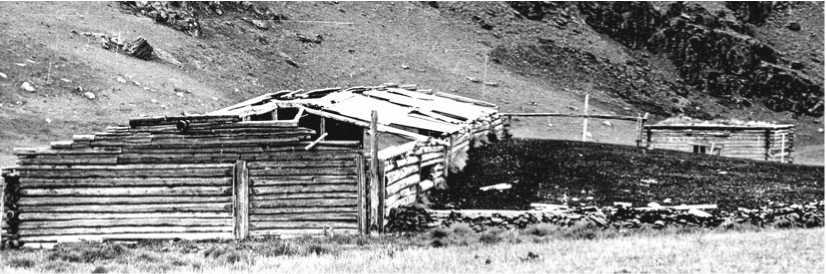

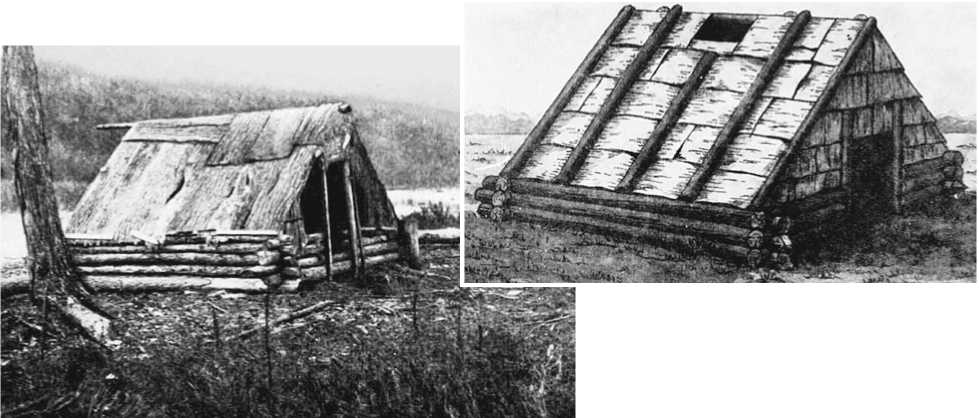

Рис. 4. Этнографические срубные однокамерные жилища, рубленные в обло, современных кочевников.

1 – бревенчатое жилище с двухскатной крышей (загон для скота) [Историко-этнографический атлас…, 1961, с. 164]; 2 – жилище с плоской крышей (зимник) на плато Укок, Алтай, фото В.П. Мыльникова, 1991 г.

во-1 являются котлованы жилищ носителей ирмен-ской культуры на поселении Быстровка-4 в лесостепном Приобье (Искитимский р-н Новосибирской обл.) [Матвеев, 1993, с. 43–67; Матвеев, Сидоров, 1985]. Сходство с постройками на Линёво-1 проявляют и строения синхронного городища Чича-1 в Здвин-ском р-не Новосибирской обл. [Чича…, 2004, с. 171– 188]. На Чиче-1 найдены остатки сооружений, очень похожих на однокамерные линёвские жилища среднего размера [Там же, с. 20–26].

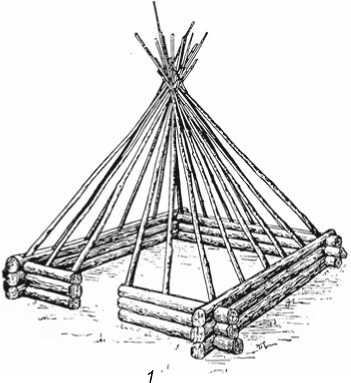

По столбовым ямам (их расположению, глубине, углу наклона стенок) в котлованах жилищ, а также по аналогии с целыми деревянными конструкциями из мерзлотных курганов скифского времени [Руденко, 1953, 1960] и этнографическими постройками [Историко-этнографический атлас…, 1961] можно реконструировать с достаточной степенью точности способы и особенности возведения стен, углового сопряжения бревен жилищ и хозяйственных строений. Котлованы, в которых отсутствовали столбовые ямы, были определены нами как остатки срубных жилищ, их стены могли быть сложены из бревен с угловой вязкой в обло или в охлуп с двухсторонним остатком* (рис. 4–7). Котлованы со столбовыми ямами, по нашему мнению, являются остатками каркасно-столбовых (рис. 8, 3) и срубно-столбовых (рис. 8, 1, 2; 9) без-замковых (заплот – закладная техника**) каркасных строений (рис. 10).

Самый древний вид вязки бревен в углах срубов, который представляют деревянные конструкции, – с по- мощью пар прямоугольных выемок снизу и сверху бревен на расстоянии 20–30 см от торца. В болотистой местности в Германии (Северный Рейн-Вестфалия) на глубине 13 м был обнаружен абсолютно целый сруб колод- ца в форме многоступенчатой усеченной пирамиды, собранный при помощи такого сопряжения бревен в углах. Его возраст, по определению исследователей, более 7 тыс. лет [Staüble, 2003, S. 139–141]. Стены

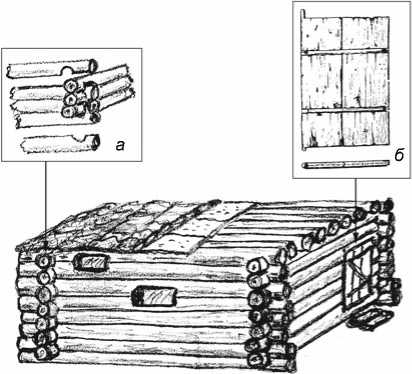

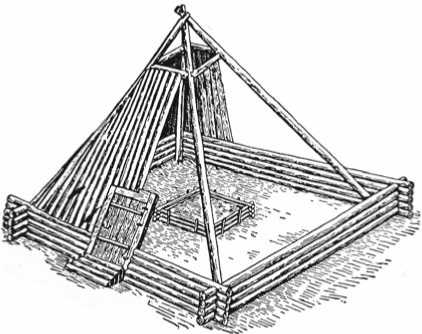

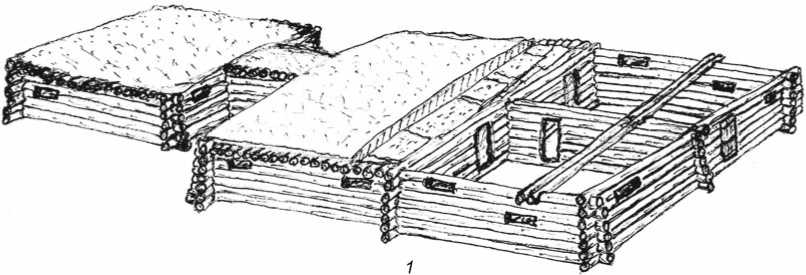

Рис. 5. Однокамерные срубные постройки с плоской крышей.

1 - однокамерная срубная постройка с плоской крышей на поселении Линё-во-1: а - способ угловой вязки бревен, б - устройство входной двери (реконструкция авторов); 2 - однокамерное жилище-зимник с плоской крышей на плато Укок, Алтай, фото В.П. Мыльникова, 1991 г

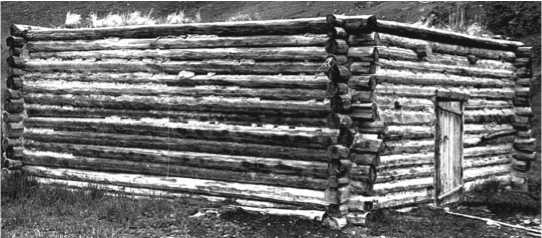

Рис. 6. Небольшие однокамерные срубные жилища (зимовья) с двухскатной крышей.

1 - крыша покрыта полотнами бересты и жердями [Историко-этнографический атлас..., 1961, с. 192]; 2 - крыша покрыта берестой и дерном [Там же, с. 169].

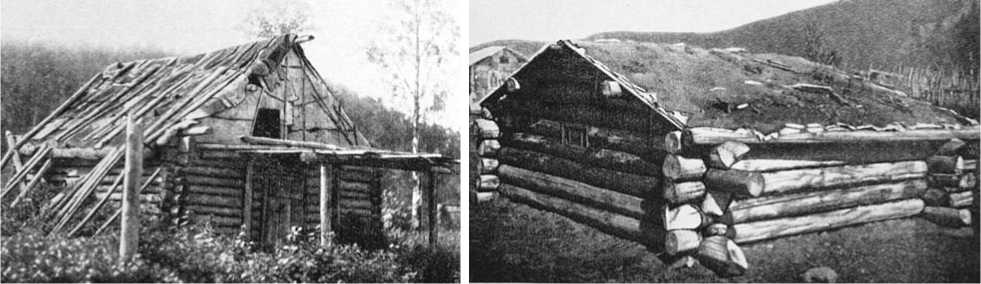

Рис. 7. Однокамерные срубные жилища с крышей в форме усеченной пирамиды.

1 - бревенчатая крыша покрыта полосками бересты и дерном [Историко-этнографический атлас..., 1961, с. 174]; 2 - план и фото жилища с крышей, покрытой корой лиственницы и каркасом из бревен [Там же, с. 196].

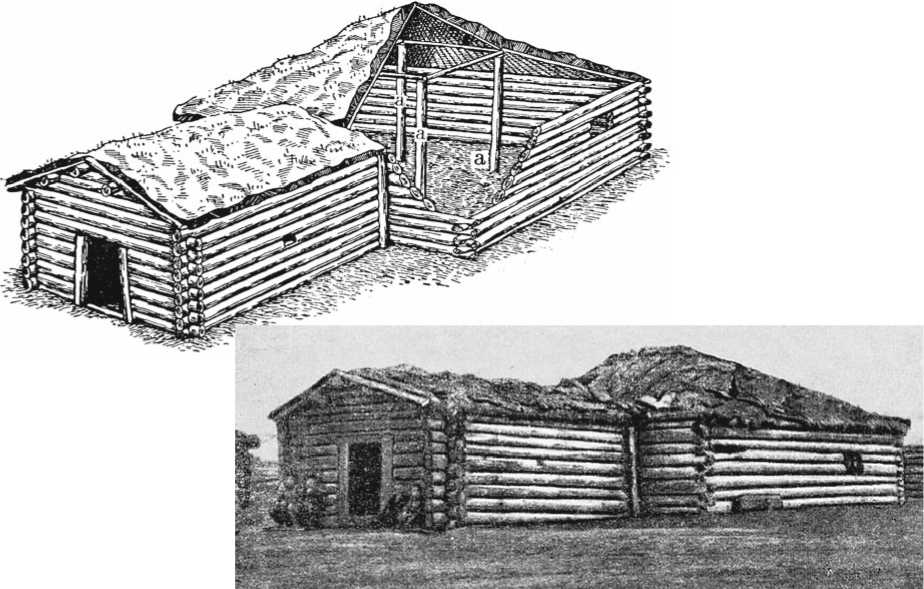

Рис. 8. Срубно-каркасные ( 1, 2 ) и каркасно-столбовое ( 3 ) жилища.

1 - с пирамидальной крышей (стены - трехвенцовый сруб, крыша - каркас из жердей, перекрытых полотнами бересты и дерном [Историко-этнографический атлас..., 1961, с. 207]; 2 - из бревен с четырехскатной пирамидальной дощатой крышей на стропилах, вверху с обвязкой-рамой из жердей для выхода дыма из очага [Там же, с. 208]; 3 - в форме усеченной пирамиды с бревенчатым каркасом и рамой из толстых бревен, покрыто дерном, с дверным проемом [Там же, с. 209].

Рис. 9. Этнографические срубно-столбовое ( 1 ) и каркасно-столбовое ( 2 ) жилища.

1 - с пазово-шиповым соединением бревен [Историкоэтнографический атлас..., 1961, с. 202]; 2 - с беззамковым соединением бревен (внакладку между парами вертикально вкопанных столбов) [Там же, с. 162].

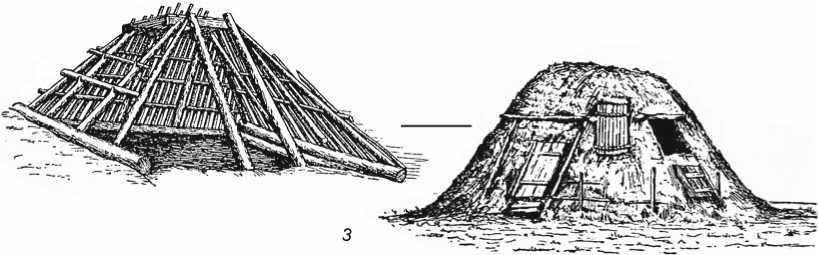

Рис. 10. Малые каркасные жилища, круглые в основании.

1 – конический чум из жердей, покрытых шкурами животных [Историко-этнографический атлас…, 1961, с. 172]; 2 – конический чум из жердей, досок и плах [Там же]; 3 – каркасно-столбовая постройка с вертикальными стенами из тонких жердей (плетень) и с конусообразной крышей [Там же, с. 176].

срубных жилищ на поселении Линёво-1 были срублены, вероятнее всего, с применением более простого и самого распространенного до настоящего времени углового сопряжения бревен в обло с остатком.

Стены жилищ 15–17, в котлованах которых столбовые ямы либо концентрировались в определенных местах, например у одной стены, либо полностью отсутствовали, скорее всего, были срубные, с угловой вязкой в обло с остатком (рис. 11, 1, 2 ; 12). Стены жилищных построек 1 и 2 (в их котлованах вдоль стенок выявлены ряды столбовых ям) могли быть каркасными или каркасно-столбовыми, собранными в технике заклада (заплота) с пазово-шиповым угловым или комбинированным сопряжением в сочетании со срубным в обло (см. рис. 9, 1 ; 11, 3 ).

Строения 1, 2, 11 (бронзолитейная мастерская), котлованы которых были лишь слегка углублены в грунт и не имели столбовых ям, вероятно, являлись срубными или срубно- каркасными (см. рис. 4–7; 8, 1, 2 ; 13). Строения 3 и 4 с одинаковым количеством равномерно распределенных ям в стенах относились к срубно-столбовым; они были сооружены предположительно в технике заклада (заплота) (см. рис. 8, 3 ; 9). Наземные постройки 5 и 6, в плане округлые или овальные, были каркасными (см. рис. 10). Строение 5

могло быть покрыто невысокой куполообразной или высокой островерхой крышей в форме чума (чадыра); строение 6 имело, возможно, плоскую крышу и плетеные стены.

Характеристика пола в жилищах составлена с учетом особенностей рельефа, плотности материка и наличия следов дополнительного покрытия или утрамбовки грунта. В жилище 15 отмечены участки пола с берестяным покрытием. Пол в срубных постройках был, очевидно, из полубревен, плах, досок или жердей, уложенных на лаги и матицы.

Внешний вид крыш может быть реконструирован по характеристикам котлованов, форме и расположению столбовых ям. У срубных жилищ, стены которых должны обладать повышенной жесткостью и способностью выдерживать максимальные нагрузки, крыша была, вероятно, бревенчатой плоской (см. рис. 4, 2 ; 5) или двух- или четырехскатной в форме усеченной пирамиды (см. рис. 6; 7; 8, 3 ). Каркасно-столбовые сооружения с опорными столбами в центре котлована и с квадратной или прямоугольной обвязкой перекладинами, возможно, имели четырехскатную крышу. Срубные постройки покрывали плоской бревенчатой крышей, срубно-каркасные – высокой пирамидальной (см. рис. 8, 1, 2 ) или двухскатной (см. рис. 9, 1 ; 13).

Рис. 11. Длинные бревенчатые строения.

1 - срубное двухкамерное бревенчатое жилище для постоянного проживания из круглых бревен (два отдельных сруба соединены узким коридором), бытовавшее на поселении Линёво-1 (реконструкция авторов); 2 - срубное двухсекционное жилище из полубревен (два сруба соединены друг с другом, коридор отсутствует) [Историко-этнографический атлас..., 1961, с. 194]; 3 - срубно-столбовое двухсекционное жилище, выполненное в комбинированной технике на плато Укок, Алтай, фото В.П. Мыльникова, 1991 г

У каркасно-столбовых построек округлой или подквадратной в плане формы крыша была двухскатной и конусообразной (см. рис. 9, 2 ; 10, 3 ), у каркасных (чумы) - высокие наклонные стены образовывали конус (см. рис. 10, 1, 2 ).

Наличие верхних дымоходов в крыше предполагало повышенную прочность кровли: для сохранения тепла в доме на ночь или в плохую погоду дымоходы закрывали крышкой. Ввиду малых размеров верхних дымоходов большое жилище освещалось плохо. В срубных конструкциях дымоходы, по-нашему мнению, вырубали в одном-двух верхних бревнах стен, как в курной избе или бане «по-черному». Простые по исполнению, расположенные в противоположных стенах, они были удобны: закрывать и открывать их плахой или обрубком бревна не составляло труда. Косвенными свидетельствами в пользу предположения о наличии верхних дымоходов могут быть многочисленные очаги и прокалы, зафиксированные на самых разных участках жилищ у стен. Такие волоковые отверстия, возможно,

Рис. 12. Двухкамерное срубное жилище бурят без коридора (срубы разных размеров, рубленные в обло и в лапу) [Историко-этнографический атлас…, 1961, с. 180].

Рис. 13. Этнографические срубно-каркасные жилища с двухскатной крышей, покрытой корой лиственницы [Историко-этнографический атлас…, 1961, с. 185] (1) и листами бересты и бревнами [Там же, с. 162] (2).

служили также окнами, если закрывались рамами с натянутыми на них бычьими пузырями.

Все жилищные и хозяйственные постройки имели одну или несколько входных дверей. Вход в долговременное жилище должен был плотно закрываться капитальной дверью без щелей, чтобы сохранять тепло во время холодов. В строениях рассматриваемого периода дверь по конструкции и размерам, вероятно, мало чем отличалась от дверей древнерусских срубных жилищ, деревянных храмов, хозяйственно-бытовых постро- ек [Засурцев, 1960, с. 40–42; Окладников и др., 1977, с. 111]. Все двери небольшие, в пределах 130 × 70 см. Это был прямоугольный щит из двух-трех широких плах, скрепленных между собой пазово-шиповым способом (см. рис. 5, 1, б). На ребре одной крайней плахи вырубались округлые выступы-вертлюки диаметром 4–5 см, с помощью которых дверь вставлялась внизу в отверстие, сделанное в углу порога, а вверху – в отверстие в притолоке. Такая конструкция дверей сохранилась до этнографического времени.

Небольшое крыльцо могло быть грунтовым (ступенька), обрамленным досками или в виде настила из плах, уложенных на обрубки бревен.

Функционирование поселка и конструктивные особенности строений

Первый этап функционирования поселка могут представлять остатки построек раннего периода: небольшой котлован, над которым позже возвели камеры № 15, а также № 16а–в. На втором этапе были сооружены жилища 2, 15, 17, постройки 1–6, 11. На третьем этапе появились жилища 1, 16.

Жилища 2 и 15 в ходе эксплуатации ремонтировались (перестраивались): изменялись конструкция их стен, а также планировка внутреннего пространства. Установлено, например, что очаг в жилище 15 был перемещен к северной стенке котлована, он перекрыл старые столбовые ямы.

Особенностью практически всех жилищ и хозяйственных строений на поселении является малочисленность столбовых ям в котлованах. Они расположены чаще всего в северной части жилищ, где высота стен была минимальной. В котловане жилища 16 столбовых ям почти не было. Их отсутствие или бессистемное расположение можно связывать со срубной конструкцией жилищ [Матвеев, Сидоров, 1985, с. 45–46]. Сруб сооружался внутри котлована. Бревна нижнего венца сруба в целях защиты от влаги и сохранения тепла зимой, если учитывать этнографические данные, вероятнее всего, обертывали берестой, присыпали золой, а сверху засыпали грунтом. На зиму на высоту двух-трех венцов для утепления делали завалинки, возможно, подобные современным, из золы, перемешанной с грунтом. С наступлением тепла их разгребали, чтобы за лето могли просохнуть бревна. Перед входной дверью в жилище сооружали крыльцо-ступеньку, в привходо-вой части устраивали коридор (сени-навес). В жилищах на отдельных участках пола сохранились настилы из жердей, горбыля, плах или досок. Вероятно, во всех жилищах вдоль отдельных стен были сооружены нары на столбиках. Эти предположения основаны на анализе данных о расположении и конфигурации большого количества обугленных и истлевших фрагментов деревянных конструкций.

Заключение

Исследование памятника Линёво-1 сплошной площадью позволило получить информацию для создания модели поселка переходного периода от эпохи бронзы к железному веку в лесостепной полосе Западной Сибири. Установлено, что архитектура жилых и хозяйственных строений, приемы и технологические особенности их возведения, выбор материала и способы его обработки были достаточно консервативны [Засурцев, 1960; Черных, 2008; и др.]. Эти стереотипы, обусловленные географической средой, хозяйственно-бытовым укладом жизни населения, его культурными традициями, при проведении анализа археологического материала поселений позволяют выделить домостроительные традиции, а также определить время их бытования и механизмы их передачи.

Жилые и хозяйственные сооружения на поселении Линёво-1 разнообразны. Это, вероятно, можно объяснить сложностью социальной и экономической жизни обитателей поселка.

По функциональному назначению были выделены жилые и хозяйственные постройки, в т.ч. в составе производственных площадок. По площади и глубине котлована жилища дифференцированы на большие – площадью более 100 м2(2, 15, 17), средние – 65–80 м2 (1, 16) и малые – до 60 м2 (16а–в). По количеству камер строения разделены на однокамерные (жилые – 1, 16, 17 и производственные – 1–6) и многокамерные (жилые – 2, 15). По отношению к горизонту фиксируются наземные (хозяйственные – 3–6) и углубленные в грунт (хозяйственные – 1, 2, 11 и жилые – 15, 16) постройки.

Разнообразие домостроительных техник выявлено в ходе анализа параметров и особенностей котлованов и столбовых ям, а также многочисленных фрагментов обугленной древесины разных размеров и конфигураций. На основе результатов исследований сделано предположение об использовании следующих видов строительных техник:

срубная – классические срубы, построенные в технике обло с остатком, – жилище 16, камера № 16а, сооружение 11 (кузница или литейная мастерская);

комбинированная каркасно-столбовая – техника заклад – строения из вертикальных столбов с продольными пазами и уложенными между ними бревнами с отесанными концами – шипами (жилища 1 и 2, строения 1, 2, 4);

комбинированная срубно-каркасно-столбовая (жилища 15, 17, камера № 16б);

каркасная – постройки типа чумов из жердей и столбиков ( хозяйственные строения 3, 5, 6).

Различия по планировке и строительной технике, очевидно, можно связать со спецификой периода функционирования поселка (переход от эпохи бронзы к раннему железному веку), характерной чертой которого является сосуществование и взаимодействие носителей разных культурных традиций [Молодин, Мыльникова, 2011].

Список литературы Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь)

- Бобров В.В. Переходное время от бронзы к железу в лесостепном Приобье//III Годов. итог. сессия ИАЭТ СО РАН, ноябрь 1995: тез. докл. -Новосибирск, 1995. -С. 24-26.

- Бобров В.В. Комплексы керамики с фигурно-штамповой орнаментацией на юго-востоке Западной Сибири//Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1999. -С. 32-43.

- Городцов А.В. Тимоновская палеолитическая стоянка. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. -36 с. -(Тр. Ин-та антропологии, этнографии и археологии АН СССР; вып. 3).

- Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического микрорайона). -Новосибирск: Наука, 1997. -132 с.

- Засурцев П.И. Усадьбы и постройки древнего Новгорода//Жилища древнего Новгорода/Тр. Новгород. экспедиции. -М.: Изд-во АН СССР, 1960. -314 с. -(МИА; т. 4, № 123).