Жизненные стратегии студентов-психологов

Автор: Морозова Ирина Станиславовна, Евсеенкова Елена Вячеславовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 6, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен теоретический анализ подходов к пониманию жизненных стратегий личности в зарубежной и отечественной психологии. Предложен интегральный показатель оптимальности жизненных стратегий. Эмпирически построена и описана типология жизненных стратегий студентов-психологов. Рассмотрены особенности развития жизненных стратегий студентов-психологов в период обучения в вузе с 1-го по 4-й курс.

Молодежь, жизненный путь, жизненные стратегии, типы жизненных стратегий, студенты-психологи

Короткий адрес: https://sciup.org/14940160

IDR: 14940160 | УДК: 159.99:378.615 | DOI: 10.24158/spp.2017.6.3

Текст научной статьи Жизненные стратегии студентов-психологов

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИСТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Современная психология рассматривает личность свободной, самостоятельно определяющей путь своего развития и способ осуществления своей жизни. В XXI в. термин «стратегия» активно используется представителями различных наук об обществе и человеке. Проблемой изучения жизненных стратегий занимались Э. Берн, А. Маслоу, Г. Олпорт, Р. Райан, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни, К.Г. Юнг и др. Они пишут о факторах, влияющих на формирование жизненной стратегии, об их типологии и исследуют взаимосвязь типов жизненных стратегий с качеством жизни. В отечественной психологии вопросы, связанные с жизненными стратегиями, изучали К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, С.Л. Рубинштейн. Авторы определяют сущность, структуру жизненных стратегий, выделяют факторы, влияющие на процессы формирования и реализации стратегий, анализируют типологии жизненных стратегий.

Изучая влияние целей на субъективное благополучие, Р. Эммонс утверждает, что счастье и удовлетворенность жизнью определяются теми целями, которые люди себе ставят. Позитивная направленность стратегий связывается с реализацией нравственных ценностей. P. Эммонс использовал понятие «духовный интеллект» как характеристику приоритета нравственных ценностей, позитивных общественных целей и целей саморазвития в жизненных стратегиях личности [1]. По мнению Р. Райана и Т. Кассера, для людей, выдвигающих на первое место внешние цели, характерны низкие показатели благополучия, самоактуализации, самооценки и витальности, высокий уровень индикаторов неблагополучия, включая тревогу, депрессию и нарциссизм [2]. К.А. Абульханова-Славская, считая, что жизненная стратегия может быть либо активной, либо пассивной, выделяет оптимальные и неоптимальные жизненные стратегии [3].

А.Е. Созонтов по критерию направленности на обладание-бытие выделяет следующие типы жизненных стратегий: тип «иметь» – ориентация на обладание; «быть» – ориентация на бытие; «не иметь и не быть» – отсутствие ориентации как на обладание, так и на бытие; «иметь против быть» – ориентация и на обладание, и на бытие при конфликтном отношении между ними; «иметь, чтобы быть» – гармоничное отношение между ориентациями на обладание и на бытие [4]. Т.Е. Резник и Ю.М. Резник выделяют три типа жизненных стратегий: благополучия, успеха и самореализации, основанные на трех позициях: «иметь», «достигать» и «быть» [5]. И.О. Логинова, учитывая отношение к жизни, определяет две стратегии жизненного самоосуществления человека: жизнь сегодняшним днем, с приспособлением к внешним изменениям, и жизнь, определяемая как перспектива жизни [6].

О.С. Васильева и Е.А. Демченко выделяют качественные (жизненные цели и систему ценностей) и количественные (ответственность и осмысленность жизни) характеристики жизненных стратегий [7]. М.Р. Плотницкая устанавливает наличие стратегий двух уровней: базовые (мотивационный компонент) и частные (операциональный компонент) [8]. Л.И. Дементий и В.Е. Купченко трактуют жизненную стратегию как многокомпонентное образование, индивидуальность которого определяется разной степенью проявления следующих компонентов: когнитивно-оценочный, мотивационный, регулятивный и результативный [9].

Таким образом, считаем возможным определить, что жизненная стратегия как индивидуальный способ организации и регуляции личностью собственной жизни представляет компонентное и уровневое образование, которое обладает качественными и количественными характеристиками. В содержании когнитивно-оценочного компонента выделяем: жизненные цели, осмысленность жизни, уровень субъективного контроля, аутосимпатию, самопознание, представление о природе человека. Мотивационный компонент представлен ценностью самоактуализации, потребностью в познании, мотивацией достижения. Регулятивный компонент включает шкалу гибкости в общении, спонтанность, автономность, контактность, креативность. Результативный компонент представлен уровнем удовлетворенности самореализацией как обобщенным чувством, отражающим степень соответствия желаемого и достигнутого. Сочетание выделенных компонентов образует определенный тип жизненной стратегии. Зная количественные характеристики и имея критерии оптимальности жизненных стратегий, можно вычислить интегральный показатель оптимальности стратегий, который изменяется от 0 до 1 и включает в себя пропорционально равные общие компоненты жизненных стратегий:

ЖСЛ = 0,25 × КО к + 0,25 × М к + 0,25 × Р к + 0,25 × Рез к , где ЖСЛ – интегральный показатель оптимальности жизненных стратегий, КО к – когнитивно-оценочный, М к – мотивационный, Р к – регулятивный, Рез к – результативный компоненты жизненных стратегий. Интегральный показатель позволяет отразить все значимые критерии оптимальности, а также удовлетворенность жизнью как показатель эффективности выбранных жизненных стратегий.

Цель настоящего исследования – определить особенности развития жизненных стратегий студентов-психологов на разных этапах обучения в вузе.

Для исследования жизненных стратегий студентов были использованы: опросник самоактуализации личности (САМОАЛ; Н.Ф. Калина, А.В. Лазукин); опросник «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (М.Ш. Магомед-Эминов); тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев).

Исследование проводилось на базе Кемеровского государственного университета в период с февраля 2016 г. по апрель 2017 г. Приняли участие 89 студентов (от 18 до 24 лет), из них 12 мужчин и 77 женщин.

При статистической обработке использовалась программа Statistica10. Определение типов жизненных стратегий студентов-психологов производилось с применением кластерного анализа методом К-средних. В основу кластеризации были положены 25 обобщенных переменных, представленных в таблице 1 с указанием F -статистики.

Таблица 1 – Переменные, используемые для построения типологии жизненной стратегии

|

№ |

Переменные |

F при p ≤ 0,001 |

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

Стремление к самоактуализации |

166,6114 |

|

2 |

Интегральный показатель оптимальности ЖСЛ |

163,0274 |

|

3 |

Когнитивно-оценочный компонент |

115,6547 |

|

4 |

Ориентация во времени |

77,0883 |

|

5 |

Мотивационный компонент |

70,2190 |

|

6 |

Осмысленность жизни |

67,9600 |

|

7 |

Мотивация достижения успеха |

67,8465 |

|

8 |

Регулятивный компонент |

62,1246 |

|

9 |

Процесс жизни |

59,1734 |

|

10 |

Гибкость в общении |

56,4834 |

|

11 |

Аутосимпатия |

56,3313 |

|

12 |

Локус контроля – «я» |

55,5105 |

|

13 |

Локус контроля – жизнь |

45,9524 |

|

14 |

Автономность |

40,0414 |

|

15 |

Спонтанность |

34,9909 |

|

16 |

Цели в жизни |

34,9756 |

|

17 |

Контактность |

30,4211 |

|

18 |

Результативность жизни |

27,8040 |

|

19 |

Результативный компонент |

27,8039 |

|

20 |

Самопонимание |

20,7794 |

|

21 |

Ценности самоактуализации |

18,0391 |

|

22 |

Потребность в познании |

16,9997 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

23 |

Креативность |

9,8738 |

|

24 |

Взгляд на природу человека |

9,4709 |

|

25 |

Уровень субъективного контроля |

8,9723 |

В результате были выделены три кластера. Значения среднего арифметического для переменных кластеров представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения переменных в кластерах

|

Переменные |

1-й кластер |

2-й кластер |

3-й кластер |

|

Стремление к самоактуализации |

37,65 |

51,65 |

65,45 |

|

Ориентация во времени |

39,00 |

55,50 |

80,34 |

|

Ценности самоактуализации |

46,35 |

62,98 |

68,79 |

|

Взгляд на природу человека |

31,00 |

35,75 |

43,45 |

|

Потребность в познании |

48,50 |

50,50 |

68,62 |

|

Креативность |

50,85 |

64,68 |

68,86 |

|

Автономность |

29,30 |

57,25 |

66,45 |

|

Спонтанность |

22,40 |

46,50 |

57,10 |

|

Самопонимание |

34,50 |

47,00 |

61,72 |

|

Аутосимпатия |

30,05 |

45,45 |

70,28 |

|

Контактность |

35,00 |

44,25 |

63,79 |

|

Гибкость в общении |

42,50 |

45,00 |

72,07 |

|

Уровень субъективного контроля |

5,95 |

6,55 |

7,45 |

|

Мотивация достижения успеха |

98,75 |

117,10 |

144,93 |

|

Осмысленность жизни |

75,80 |

98,30 |

114,45 |

|

Цели в жизни |

25,10 |

29,38 |

36,00 |

|

Процесс жизни |

18,15 |

29,38 |

33,31 |

|

Результативность жизни |

16,60 |

21,83 |

24,14 |

|

Локус контроля – «я» |

15,50 |

20,45 |

24,48 |

|

Локус контроля – жизнь |

22,40 |

30,63 |

34,07 |

|

Когнитивно-оценочный компонент |

0,42 |

0,53 |

0,68 |

|

Мотивационный компонент |

0,44 |

0,54 |

0,67 |

|

Результативный компонент |

0,39 |

0,56 |

0,64 |

|

Регулятивный компонент |

0,31 |

0,41 |

0,54 |

|

Интегральный показатель оптимальности ЖСЛ |

0,39 |

0,51 |

0,63 |

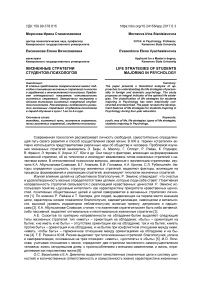

Основываясь на результатах кластерного анализа, опишем феноменологию типов жизненной стратегии у студентов-психологов (рис. 1).

Рисунок 1 – Типы жизненных стратегий

-

■ неоптимальный

-

■ средний

-

■ оптимальный

Первый тип жизненной стратегии – неоптимальный (зависимый, пассивный) – наблюдается у 22 % студентов-психологов. Представители этого типа ощущают себя зависимыми от других, от обстоятельств. Они не уверены в себе, тревожны, ориентируются на мнение окружающих, при этом склонны к непринятию себя, неспособны самостоятельно понять свои потребности и желания, определить пути их реализации. Окружающих людей воспринимают в большей степени негативно. Жизнь представляется им неподвластной сознательному контролю, свобода – иллюзорной. Загадывать на будущее, ставить стратегические цели кажется им бессмысленным, так как слишком многое зависит от воли случая, судьбы, других людей. Для них характерна низкая удовлетворенность прожитой частью жизни, а настоящее рассматривается преимущественно как неинтересное и ненасыщенное. Интерес и эмоциональная насыщенность жизни значимо взаимосвязаны с автономностью (r = 0,63 при p < 0,001), а убежденность в том, что жизнь можно контролировать, – с самопониманием (r = 0,74 и r = 0,68).

Второй тип жизненной стратегии - средний (благополучный, довольный) - наблюдается у 45 % студентов-психологов. Представители этого типа воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Они живут настоящим, не забывая о будущем, достаточно самостоятельны, уверены в себе и общительны. Аутосимпатия значимо взаимосвязана с креативностью, автономностью и спонтанностью (г = 0,53, г = 0,72, г = 0,62 при p < 0,001). Их жизнь достаточно осмысленна, цели в общих чертах определены. Данные испытуемые уверены, что в целом способны управлять своей жизнью. Они в основном разделяют ценности самоактуализирующейся личности, стремятся к творчеству, свободе, самостоятельности. В зависимости от обстоятельств и значимости целей могут быть достаточно настойчивы в их достижении. Выявлена взаимосвязь уровня субъективного контроля с мотивацией достижения успеха (г = 0,57 при p < 0,001). Но в некоторых случаях они могут ориентироваться на избегание неудач.

Третий тип жизненной стратегии - оптимальный (целеустремленный, самоактуализирую-щийся) - наблюдается у 33 % студентов-психологов. Представители данного типа проявляют высокую осмысленность жизни и более высокую мотивацию достижения успеха. Уровень мотивации достижения успеха для этих студентов тесно связан с потребностью в познании и изучении нового (г = 0,5 при p < 0,001), а осмысленность жизни - со стремлением жить «здесь и сейчас» (г = 0,44 при p < 0,001). Они живут настоящим, не откладывая «на потом», хорошо понимают свои мотивы и стремления, уверены в себе, знают, чего хотят от жизни. Студенты данной группы достаточно самостоятельны, общительны, убеждены, что жизнь подконтрольна человеку, и способны ею управлять. Аутосимпатия у них значимо взаимосвязана с автономностью и гибкостью (г = 0,62, г = 0,40 при p < 0,001). Понимание своих потребностей, желаний, с одной стороны, и способностей и возможностей, с другой, приводит к постановке четких жизненных целей (г = 0,47 при p < 0,001), придающих жизни смысл и направленность. При этом уровень интернальности отрицательно взаимосвязан с автономностью, что, возможно, говорит о том, что свобода личности ограничивается стремлением упорядочить и организовать свою жизнь в соответствии со своими целями. Для данного типа характерно, что наибольший вклад в интегральный показатель вносит именно когнитивно-оценочный компонент.

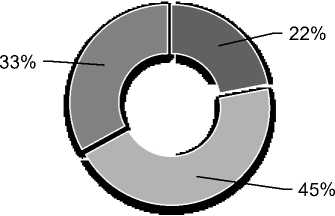

Рассмотрим динамику изменения типов жизненных стратегий студентов-психологов в период обучения в вузе (рисунок 2).

100%

80%

60%

40%

20%

0%

3 3 3 3

оптимальный

средний неоптимальный

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Рисунок 2 – Типы жизненных стратегий студентов-психологов (распределение по курсам обучения)

На 1-й курс приходят молодые люди, окончившие школу, прошедшие конкурсный отбор, уверенные в себе и гордящиеся достигнутым. Наибольшая часть (44 %) обладает оптимальными жизненными стратегиями.

На 2-м курсе, столкнувшись с первыми жизненными трудностями, начиная более отчетливо понимать, с чем будет связана профессиональная деятельность, студенты выбирают средний тип стратегий (44 %).

3-й курс, как отмечают исследователи, является достаточно сложным и кризисным. Студенты более серьезно задумываются о будущем месте работы. Происходит переосмысление своего выбора профессии, сказывается и опыт прохождения практики. Студенты начинают идентифицировать себя с психологами, а не с обучающимися психологии [10], оценивают себя уже как профессионала, а не студента. Они наиболее включены в общественную жизнь вуза. Большинство студентов используют стратегию благополучия, довольства.

К 4-му курсу количество студентов с оптимальным и средним типами стратегии выравнивается (40 %).

Таким образом, жизненные стратегии личности представляют собой индивидуальный способ организации и регуляции личностью собственной жизни, направленный на достижение поставленных целей, опирающийся на отношение к себе, собственным возможностям и ресурсам, с одной стороны, и к условиям жизни – с другой. Жизненные стратегии личности – это компонентное и уровневое образование, обладающее качественными и количественными характеристиками.

Студенты-психологи демонстрируют три типа жизненных стратегий: неоптимальный, средний и оптимальный. На 1-м курсе преобладает оптимальный тип стратегии, на 2-м и 3-м постепенно увеличивается количество студентов со средним типом жизненных стратегий, на 4-м курсе количественные составы этих групп выравниваются. Неоптимальные стратегии равно представлены на всех курсах.

Ссылки:

-

1. Emmons R.A. Personal Goals, Life Meaning, and Virtue: Wellsprings of a Positive Life // Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived / eds.: C. Keyes, J. Haidt. Washington DC, 2003. P. 105–128.

-

2. Kasser T., Ryan R.M. Be Careful What You Wish For: Optimal Functioning and the Relative Attainment of Intrinsic and Extrinsic Goals // Life Goals and Wellbeing: Towards a Positive Psychology of Human Striving / eds.: P. Schmuck, K.M. Sheldon. G ö ttingen, 2001. P. 116–131.

-

3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни [Электронный ресурс]. М., 1991. URL: http://rubinstein-society.ru/en-

gine/documents/document214.pdf (дата обращения: 10.05.2017).

-

4. Созонтов А.Е. Основные жизненные стратегии российских студентов // Вестник Московского государственного университета. Серия 14 «Психология». 2003. № 3. С. 15–23.

-

5. Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности [Электронный ресурс]. URL: http://ecsoc-

man.hse.ru/data/381/829/1219/001_Reznik_100-105.pdf (дата обращения: 10.05.2017).

-

6. Логинова И.О. Жизненное самоосуществление человека: системно-антропологический контекст : автореф. дис. … д-ра психол. наук. Томск, 2010.

-

7. Васильева О.С., Демченко Е.А. Изучение основных характеристик жизненной стратегии человека // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 74–84.

-

8. Плотницкая М.Р. Стратегии самореализации личности при различных типах гендерной идентичности : автореф. дис. … канд. психол. наук. Хабаровск, 2008.

-

9. Дементий Л.И., Купченко В.Е. Жизненные стратегии : монография. Омск, 2010. 192 с.

-

10. Абдуллаева М.М. Формирование профессиональной идентичности у студентов-психологов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 7 (693). С. 20–32.

Список литературы Жизненные стратегии студентов-психологов

- Emmons R.A. Personal Goals, Life Meaning, and Virtue: Wellsprings of a Positive Life//Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived/eds.: C. Keyes, J. Haidt. Washington DC, 2003. P. 105-128.

- Kasser T., Ryan R.M. Be Careful What You Wish For: Optimal Functioning and the Relative Attainment of Intrinsic and Extrinsic Goals//Life Goals and Wellbeing: Towards a Positive Psychology of Human Striving/eds.: P. Schmuck, K.M. Sheldon. Göttingen, 2001. P. 116-131.

- Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни . М., 1991. URL: http://rubinstein-society.ru/engine/documents/document214.pdf (дата обращения: 10.05.2017).

- Созонтов А.Е. Основные жизненные стратегии российских студентов//Вестник Московского государственного университета. Серия 14 «Психология». 2003. № 3. С. 15-23.

- Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности . URL: http://ecsocman.hse.ru/data/381/829/1219/001_Reznik_100-105.pdf (дата обращения: 10.05.2017).

- Логинова И.О. Жизненное самоосуществление человека: системно-антропологический контекст: автореф. дис. … д-ра психол. наук. Томск, 2010.

- Васильева О.С., Демченко Е.А. Изучение основных характеристик жизненной стратегии человека//Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 74-84.

- Плотницкая М.Р. Стратегии самореализации личности при различных типах гендерной идентичности: автореф. дис. … канд. психол. наук. Хабаровск, 2008.

- Дементий Л.И., Купченко В.Е. Жизненные стратегии: монография. Омск, 2010. 192 с.

- Абдуллаева М.М. Формирование профессиональной идентичности у студентов-психологов//Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 7 (693). С. 20-32.