Жизненный цикл рачка Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) в Онежском озере

Автор: Фомина Юлия Юрьевна, Сярки Мария Тагевна

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (33) т.8, 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях климатических изменений и антропогенной нагрузки особую актуальность приобретает исследование годовой цикличности планктона и его основных компонентов. Веслоногий рачок Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) является массовым видом пелагического зоопланктона Онежского озера и важным кормовым объектом для рыб-планктофагов. На основе многолетних наблюдений был выполнен анализ жизненного цикла популяций рачка в центральном олиготрофном районе озера и в крупном Петрозаводском заливе в течение всего года. T. oithonoides в планктоне встречается круглогодично. Зимой отмечены только копеподиты IV-V стадии, которые зимуют в придонном слое. В подледный период численность рачка составляет 25.3 ± 4.8 экз./м3, биомасса - 0.286 ± 0.055 мг/м3. Показано, что в центральной части водоема популяционная динамика T. oithonoides имеет дициклический характер. В заливе из-за благоприятного температурного режима у рачка возможна ди- и трицикличность. Среднемноголетние максимумы популяций в центре озера по численности достигают 1.31 тыс. экз./м3, биомасса - 0.009 г/м3. Величины для популяции в Петрозаводской губе сходные, по численности - 1.36 тыс. экз./м3, по биомассе - 0.013 г/м3 соответственно. В июне неблагоприятные гидрохимические условия в заливе угнетают развитие рачка и вызывают задержку его количественного развития. Сравнение с данными прошлого века показало, что, несмотря на колебания антропогенной нагрузки и климатические изменения, наблюдаемые в последние десятилетия, заметных изменений в характере годовой цикличности T. oithonoides не произошло.

Зоопланктон, популяции, возрастная структура, сезонная динамика, лимническая гетерогенность, модели сглаживания

Короткий адрес: https://sciup.org/147231258

IDR: 147231258 | УДК: 574.583(282.247.211)

Текст научной статьи Жизненный цикл рачка Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) в Онежском озере

ПРИНЦИПЫ экологии

Онежское озеро – это крупнейший после Ладожского озера пресноводный водоем Европы и европейского северо-запада России. Его экосистема испытывает влияние климатических факторов и антропогенной нагрузки. Основными источниками точечного загрязнения являются промцентры – Петрозаводск, Кондопога, Медвежьегорск. В целом на большей части акватории планктонные системы находятся в естественном состоя-

Подписана к печати: 06 октября 2019 года нии, имеют олиготрофный статус. Онежское озеро отличается высоким качеством воды и малой продуктивностью (Онежское озеро…, 2010). В последние десятилетия на территории Карелии наблюдаются климатические колебания, повышение среднегодовой температуры воздуха и количества осадков (Назарова, 2015). В результате этого увеличиваются сроки безледоставного периода и продолжительности периода «биологического лета» (Филатов и др., 2014). В некоторых районах озера отмечается увеличение содержания в воде органического вещества, взвешенных веществ, цветности, общего фосфора, железа (Калинкина и др., 2019). Подобные изменения вызывают реакцию как всего планктона в целом, так и отдельных популяций. Жизненные циклы веслоногих копепод синхронизированы с закономерными сезонными колебаниями в окружающей среде (Nilssen, Wærvågen, 2000). Например, в озере Мюггельзе в Берлине в связи с потеплением климата для рачков Thermocyclops oithonoides и Mesocyclops leuckarti отмечено увеличение продолжительности активной планктонной фазы (сдвиг на более ранние сроки весной и на более поздние осенью), а также увеличение годового пика численности (Gerten, Adrian, 2002).

Вид Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) относится к типу членистоногие (Arthropoda), классу ракообразные (Crustacea), подклассу Copepoda, отряду Cyclopiformes, семейству Cyclopidae (подсемейство Cyclopinae), роду Thermocyclops Kiefer, 1927 (Определитель…, 2010).

T. oithonoides – палеарктический, эврио-топный вид, относится к холодноводному комплексу умеренных широт 50–60º с. ш. (Пидгайко, 1984; Куликова, 2017). Рачок расселился из Понто-Каспийского региона после последнего ледникового периода (Nilssen, Wærvågen, 2000).

Оптимальные условия рачок находит при высоких содержаниях растворенного кислорода. Он обитает при рН = 6.4–7.6. В дис-трофных водоемах отсутствует, обитая главным образом в эвтрофных (мезотрофных) и олиготрофных озерах (Рылов, 1948). T. oithonoides относится к видам со средней толерантностью к нарушению ионного состава воды (Калинкина, Куликова, 2009). Вид отмечен в Норвегии (Nilssen, Wærvågen, 2000), Эстонии (Haberman, Virro, 2004), Германии (Adrian et al., 2006), Финляндии (Lehtovaara et al., 2014), в Псковско-Чудском озере на границе между Эстонией и Россией (Хаберман и др., 2012). Массовый вид в Ладожском озере (Родионова, 2013). T. oithonoides встречается в озерах Воже и Лача (Смирнова, 1978), в Куйбышевском (Тимохина, 2000), Горьковском (Гусаков, 2005) и Рыбинском водохранилищах (Лазарева, 2010), в озере Неро (Лазарева, Смирнова, 2008) и др. Самый характерный компонент карельских озер, по данным Т. П. Куликовой (2004, 2007, 2010, 2012), вид отмечен в 409 водоемах из 556 исследованных. Рачок распространен повсеместно от литорали до пелагиали.

T. oithonoides является важным элементом трофической цепи. Это факультативный хищник. Питается простейшими и молодью ракообразных. Науплиальные стадии используют в пищу водоросли, простейших и детрит (Монаков, 1976). Рачок обеспечивает рыбопродуктивность в озерах тайги и подтайги, составляет основу питания ряпушки и корюшки (Пидгайко, 1984). В уловах Онежского озера рыбы-планктофаги составляют 50–85 % (Онежское озеро…, 2010).

Цель работы – изучение жизненного цикла веслоногого рачка T. oithonoides в пелаги-али различных районов Онежского озера.

Материалы

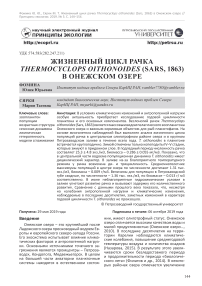

В основу работы положен материал комплексных съемок лаборатории гидробиологии ИВПС КарНЦ РАН с 1988 по 2017 г. в период вегетации (июнь – октябрь) (Сярки, Куликова, 2012; Сярки и др., 2015). Пробы зоопланктона центральной части озера были отобраны в пелагиали районов, сходных по термическим и трофическим свойствам (всего 5 станций, 826 проб). Зоопланктон заливов изучался на примере Петрозаводской губы (2 станции, 641 проба) (рис. 1).

Зимнее состояние описано по материалам, полученным в рамках российско-швейцарского мультидисциплинарного проекта «Lake Ladoga: life under ice interplay of under-ice processes by global change» в марте 2015–2017 гг. (в одни и те же даты) на станции в центральной части Петрозаводской губы.

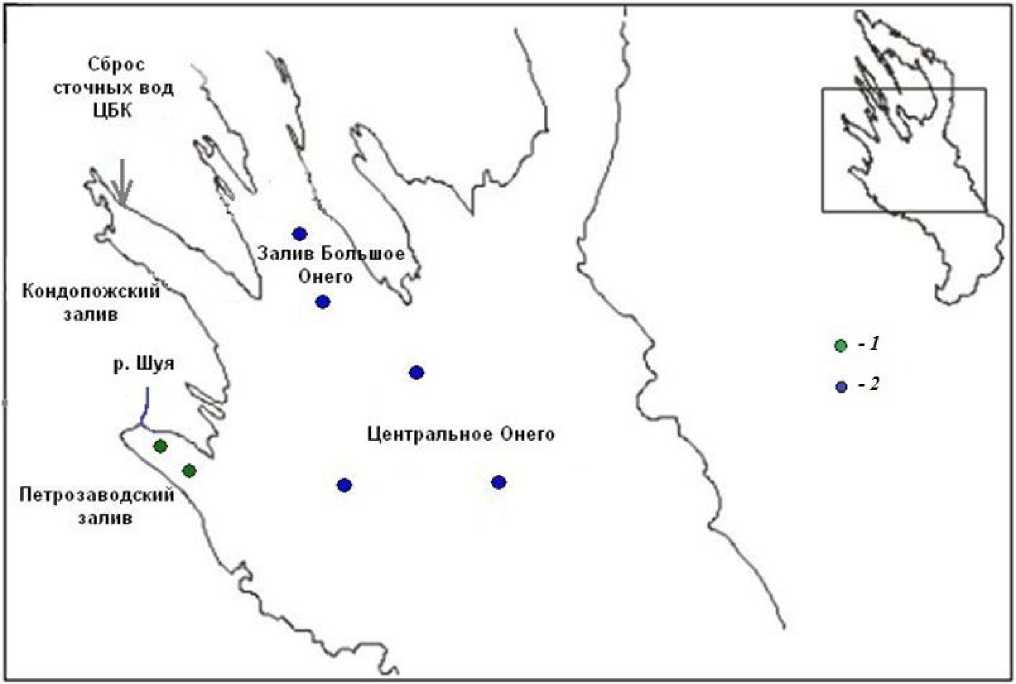

Термический режим в центральной части озера и заливе различается из-за высокой пространственной гетерогенности озера. Так, термобар в Петрозаводской губе проходит в третьей декаде мая, а в центральном районе – в середине июня (рис. 2). Сезонная динамика температуры Петрозаводской губы имеет свои особенности, связанные с активной гидродинамикой залива.

Центральный район озера в настоящее время имеет олиготрофный статус планктонной системы, что подтверждается низким уровнем общего фосфора (10 мкг/л) и Chl a (2.7 мкг/л).

Химический состав вод Петрозаводской губы формируется в основном за счет речного стока (95 % – река Шуя), обогащенного биогенами, железом и гумусом. Зимой и весной водные массы Петрозаводской губы представлены на 52–62 % шуйскими водами. Особенно велико влияние речных вод на залив в период прохождения термобара

Рис. 1. Схема расположения станций на Онежском озере: 1 – станции в Петрозаводской губе; 2 – станции в центральном районе озера

Fig. 1. Location of stations on Lake Onega: 1 – stations in Petrozavodsk Bay; 2 – stations in the central part

Рис. 2. Средняя температура воды (скользящие средние): 1 – Петрозаводская губа; 2 – центральный район

Fig. 2. Average water temperature (variable averages): 1 – Petrozavodsk Bay; 2 – central part и после него, когда водообмен с центральным плесом озера ограничен, формируются неблагоприятные для зоопланктона гидрохимические условия. После прохождения термобара показатели химического состава воды в заливе близки к озерным. Летом и осенью доля озерных вод достигает 82–86 %. Петрозаводская губа испытывает значительную антропогенную нагрузку (промышленно-бытовые стоки, дренажные, ливневые воды города, водный транспорт). Концентрация общего фосфора составляет 18 мкг/л, содержание Chl a 3.3 мкг/л, по этим показателям залив имеет мезотроф-ный статус (Крупнейшие…, 2015; Лозовик и др., 2019).

Методы

Пробы зоопланктона отбирали планктонной сетью Джеди (с диаметром отверстий 100 мкм) фракционно по слоям (0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–75, 75–100 м) и фиксировали 4 % формалином. Сбор и обработку материала проводили по стандартной методике (Методические рекомендации…, 1984).

Численность T. oithonoides просчитывали по размерно-возрастным группам: младшие копеподиты (I–III стадии), старшие копепо-диты (IV–V стадии), самцы, самки, самки с яйцами. Науплии не идентифицировались до вида и не учитывались.

При вычислении биомассы зоопланктона использовались размеры и индивидуальные веса, рассчитанные для Онежского озера (Куликова, Сярки, 1994).

Для сопоставимости данных из районов с различными глубинами анализировались величины численности в столбе воды под квадратным метром.

Плавные кривые сезонной динамики показателей получены сглаживанием временных рядов (с 1988 по 2017 г.) методом скользящего среднего с шагом в 7 элементов. Для этого ряды данных ранжировались по показателю сезонности (сутки с начала года). Ввиду нерегулярности рядов применялся метод скользящего среднего в модификации двойного сглаживания (Сярки, 2013).

Результаты

T. oithonoides в планктоне встречается круглогодично. Зимой отмечены только ко-пеподиты IV–V стадии, которые зимуют в придонном слое. В подледный период численность рачка составляет 673.5 ± 125.7

экз./м2 (25.3 ± 4.8 экз./м3), биомасса 7.61 ± 1.42 мг/м2 (0.286 ± 0.055 мг/м3). Доля T. oithonoides в планктоне по численности в среднем 3.5 %, по биомассе – 1.5 %.

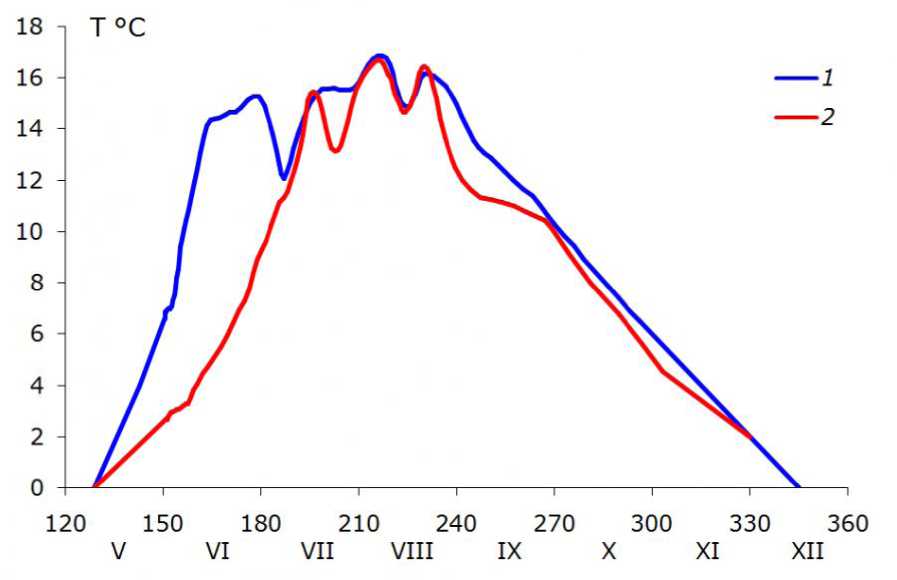

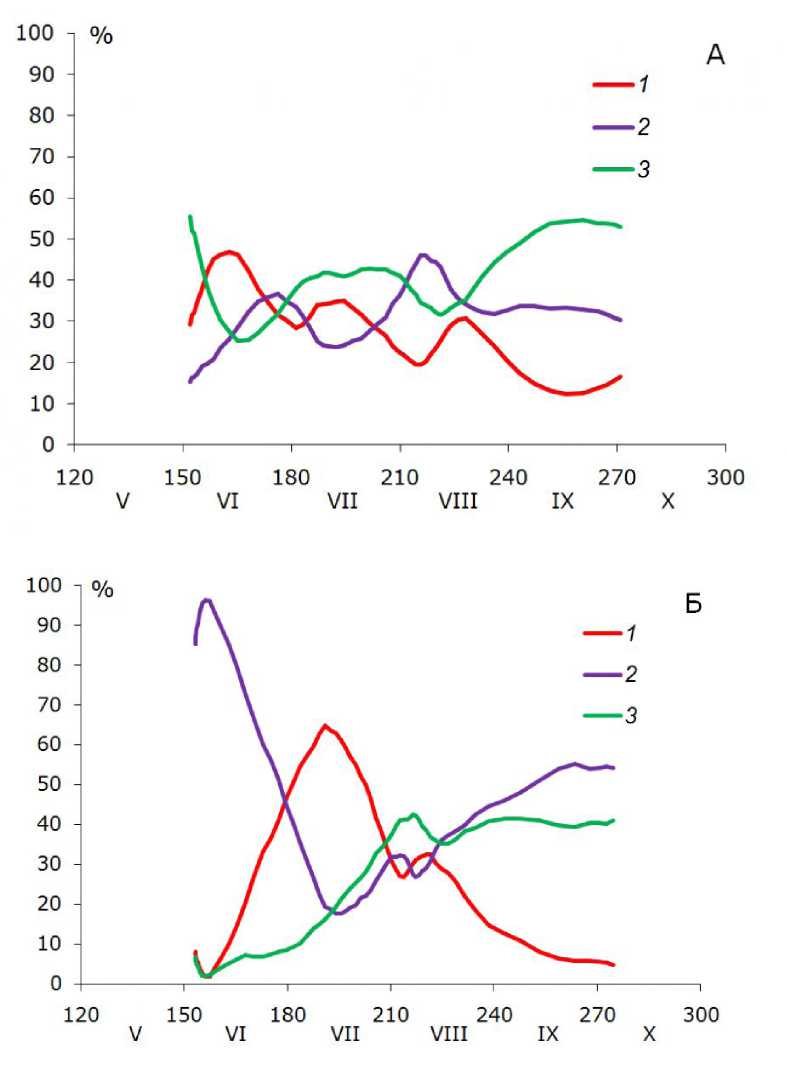

В первой декаде июня в центральном районе озера наблюдается численность рачка в среднем 4.2 тыс. экз./м2 (0.06 тыс. экз./м3), биомасса 0.05 г/м2 (0.001 г/м3). Основную роль в популяции в это время играют старшие копеподиты, доля которых составляет около 90 %. В Петрозаводской губе отмечены близкие значения численности 4.3 тыс. экз./м2 (0.16 тыс. экз./м3) и биомассы – 0.07 г/м2 (0.003 г/м3), в первую очередь за счет взрослых рачков и младших копеподитных стадий (около 40 % каждая возрастная группа) (рис. 3, 4).

В конце июня – начале июля в центре озера увеличивается количество самцов и самок, и в первой декаде июля отмечается их максимальное количество по численности – 5.8 тыс. экз./м2 (0.08 тыс. экз./м3), по биомассе – 0.09 г/м2 (0.001 г/м3). В первой декаде августа наблюдается второй максимум взрослых рачков, который почти в два раза больше первого (численность 10.6 тыс. экз./м2, или 0.26 тыс. экз./м2, биомасса 0.15 г/м2, или 0.004 г/м3). Для младших и старших копеподитов волны генераций тоже хорошо выражены.

В Петрозаводской губе активное развитие популяции T. oithonoides начинается с первой декады июля. Подобная задержка летнего развития в заливе была отмечена ранее для веслоного рачка Eudiaptomus gracilis (Фомина, Сярки, 2018). Задержка в развитии в июне здесь может быть связана с неблагоприятными гидрохимическими условиями в период термобара и после его прохождения. Активное развитие популяции в начале июля может быть связано с гидродинамикой вод в заливе и с переносом рачков течениями из центрального плеса озера. Волны генерации слабо выражены для старших копеподитов, для младших копеподитов и взрослых рачков сливаются.

Максимум развития популяции T. oithonoides в центральном районе и Петрозаводском заливе приходится на начало августа. В центре озера численность рачка может достигать 46.4 тыс. экз./м2 (1.31 тыс. экз./ м3), биомасса – 0.39 г/м2 (0.009 г/м3), в популяции T. oithonoides в Петрозаводской губе отмечены близкие значения – 35.6 тыс. экз./ м2 (1.36 тыс. экз./м3) и 0.34 г/м2 (0.013 г/ м3) соответственно.

Рис. 3. Динамика численности (N, тыс. экз./м2) возрастных групп T. oithonoides в Петрозаводской губе (А) и центральном районе (Б): 1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподиты; 3 – младшие копеподиты Fig. 3. Abundance dynamics (N, th. ind./m2) of Thermocyclops oithonoides age groups in Petrozavodskaya Bay (А) and in the central part of Lake Onega (Б): 1 – adults; 2 – senior copepodites; 3 – young copepodites

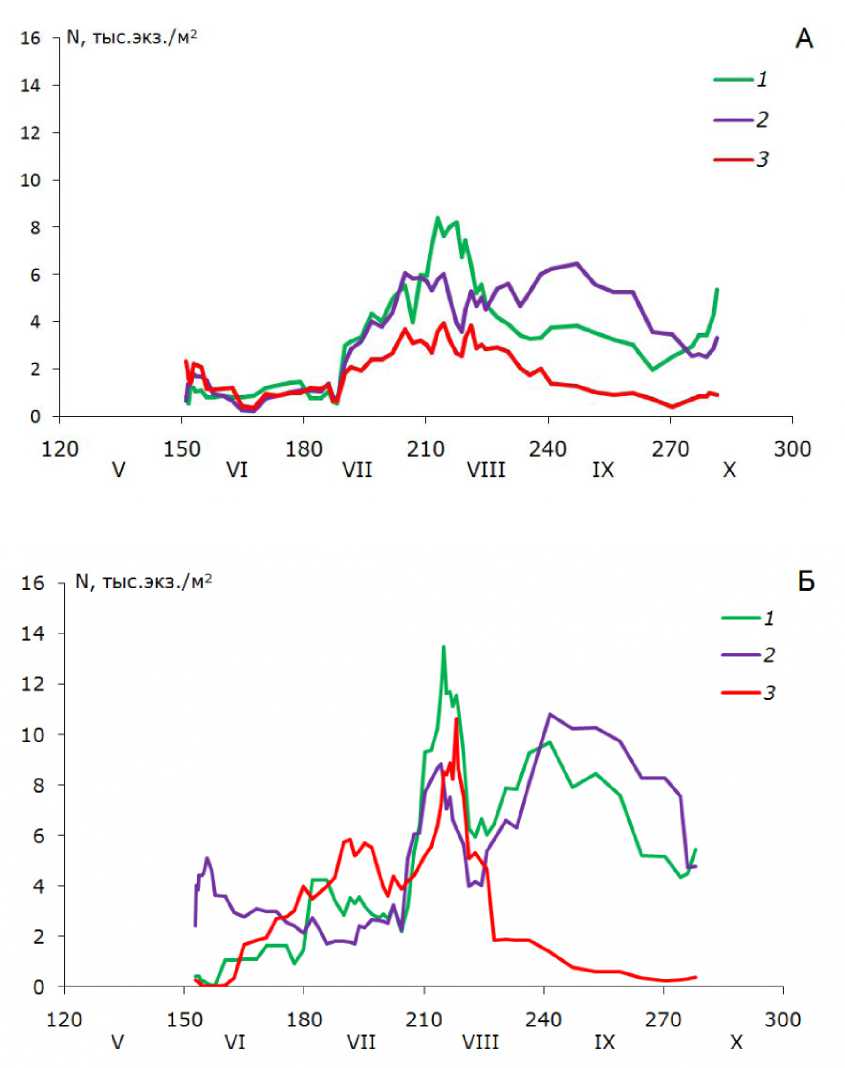

Осенью доля взрослых рачков снижается, доля копеподитов, наоборот, увеличивается (рис. 4). Старшие копеподиты уходят в диапаузу и мигрируют в придонный слой. В это время в структуре популяции рачка в Петрозаводской губе доля младших копеподитов больше, чем в центральном районе озера. Возможно, это связано с более благоприятными термическими условиями в заливе, когда рачок в теплые годы может давать не две генерации, как в центре озера, а три. По данным В. М. Рылова (1948), T. oithonoides дицикличен, в некоторых озерах он моноци-кличен. В карельских озерах вид может быть полицикличен (Филимонова, 1965). Nilssen и Wærvågen (2000) отмечают, что в озерах Норвегии в жизненном цикле T. oithonoides может быть две или три генерации в год в зависимости от ежегодных колебаний температуры воды.

Рис. 4. Структура популяции (%) T. oithonoides в Петрозаводской губе (А) и центральном районе (Б): 1 – взрослые рачки; 2 – старшие копеподиты; 3 – младшие копеподиты

Fig. 4. Population structure (%) of Thermocyclops oithonoides in Petrozavodskaya Bays (А) and in the central part o Lake Onegoa (Б): 1 – adults; 2 – senior copepodites; 3 – young copepodites

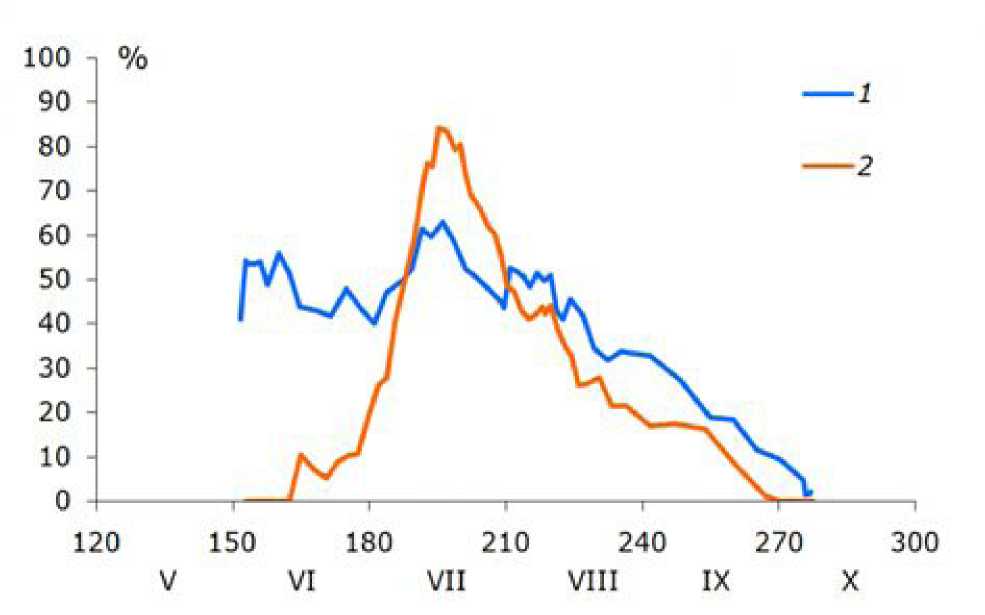

Петрозаводский залив прогревается примерно на месяц раньше, чем центральный район, поскольку скорость развития T. oithonoides зависит от температуры, размножение рачка в губе начинается уже в мае. Доля яйценосных самок в заливе в начале июня и до конца августа составляет око- ло 50 % от общего количества самок. В центре озера в начале июня доля яйценосных самок составляет в среднем 5 %, но в июле их число резко возрастает. Короткий вегетационный период вызывает синхронизацию размножения самок (рис. 5).

Рис. 5. Доля яйценосных самок T. oithonoides: 1 – Петрозаводская губа; 2 – Центральный и глубоководный районы

Fig. 5. Proportion of oviparous females of Thermocyclops oithonoides: 1 – Petrozavodskaya Bays; 2 – the central parts of Lake Onega

Значение T. oithonoides в зоопланктоне меняется в течение вегетационного периода. Наименьшую роль в сообществе Петрозаводской губы и в центральной части озера рачок играет в конце июня – начале июля. Наибольшее значение T. oithonoides в заливе наблюдается в первой декаде августа и в начале октября (по численности до 24 %, по биомассе до 8 %), в центральном районе – в начале июня и в начале сентября (по численности до 26 %, по биомассе до 11 %). В связи с небольшими размерами рачка (средний вес взрослых рачков 0.015 мкг) по биомассе он играет меньшую роль.

Обсуждение

Полученные результаты показали, что в последние годы (2014–2017) сезонная динамика рачка T. oithonoides находится в пределах ее межгодовой изменчивости. Определенных трендов в изменении численности и биомассы вследствие изменения климата и сдвигов сезонных сроков, а также колебаний антропогенной нагрузки отмечено не было. В сезонной динамике T. oithonoides из центрального района озера и Петрозаводского залива обнаружены различия. Так, в холодноводном центральном районе жизненный цикл рачка имеет дициклический характер, а в заливе с благоприятными температурными условиями зафиксирована его ди- и трицикличность. Настоящая работа является начальным этапом подробного исследования годовой цикличности планктонных рачков и в перспективе позволит использовать современные модели жизненных циклов (регрессионные, стохастические или имитационные), позволяющие делать прогноз сезонного развития популяции при различных температурных режимах и трофических условиях.

Заключение

Веслоногий рачок T. oithonoides является основным компонентом зоопланктона Онежского озера и важным кормовым объектом для рыб-планктофагов. Жизненный цикл рачка в холодноводном олиготрофном районе озера имеет дициклический характер, в крупном Петрозаводском заливе из-за благоприятного температурного режима возможна ди- и трицикличность.

Среднемноголетние максимумы популяций в центре озера по численности достигают 1.31 тыс. экз./м3, биомассе – 0.009 г/м3. Величины для популяции в Петрозаводской губе сходные, по численности – 1.36 тыс. экз./ м3, по биомассе – 0.013 г/м3 соответственно. В июне неблагоприятные гидрохимические условия в заливе угнетают развитие рачка и вызывают задержку его количественно- го развития. Колебания антропогенной нагрузки и климатические изменения пока не оказывают влияния на характер годовой цикличности рачка в Онежском озере.

Список литературы Жизненный цикл рачка Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) в Онежском озере

- Гусаков В. А. Мейобентос Горьковского водохранилища [Meiobenthos of the Gorky Reservoir] // Биологические ресурсы пресных вод: беспозвоночные. Рыбинск: Изд-во ОАО "Рыбинский дом печати", 2005. С. 98-141.

- Калинкина Н. М., Теканова Е. В., Сабылина А. В., Рыжаков А. В. Изменения гидрохимического режима Онежского озера с начала 1990-х годов [Changes in the hydrochemical regime of Lake Onega since the early 1990s] // Известия РАН. Сер. географическая. 2019. № 1. С. 62-72.

- Калинкина Н. М., Куликова Т. П. Эволюционная обусловленность реакции гидробионтов на изменение ионного состава воды (на примере пресноводного планктона) [Evolutionary conditioning of response to changes in ionic composition of water in hydrobionts: on the example of freshwater zooplankton] // Известия РАН. Сер. биологическая. 2009. № 2. С. 243-248.

- Крупнейшие озера-водохранилища Северо-Запада европейской территории России: современное состояние и изменения экосистем при климатических и антропогенных воздействиях [The largest lakes-reservoirs of the North-West of the European part of Russia: current state and changes in ecosystems under climate variability and antropogenic impact]. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 375 c.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов бассейна Белого моря [Zooplankton of the water bodies of the White Sea basin]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. 325 с.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов бассейна Онежского озера [Zooplankton of the water bodies of the Lake Onega basin]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 223 с.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов бассейна реки Шуя [Zooplankton of water bodies of the Shuya river basin]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. 124 с.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов Республики Карелия (Россия): История изучения, основные направления исследований, видовой состав, библиография [Zooplankton of the water bodies of the Republic of Karelia (Russia): History of research, main areas of research, species composition, bibliography]. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 125 с.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов северной части бассейна Ладожского озера [Zooplankton of the water bodies in the northern part of the Ladoga Lake basin]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 192 с.

- Куликова Т. П., Сярки М. Т. Размерно-весовая характеристика массовых видов ракообразных и коловраток Онежского озера (справочно-информационный материал) [Size and weight characteristics of mass species of crustaceans and rotifers in Lake Onega (reference and information material)]. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1994. 16 с.

- Лазарева В. И. Структура и динамика зоопланктона Рыбинского водохранилища [Zooplankton structure and dynamics in the Rybinsk reservoir]. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 183 с.

- Лазарева В. И., Смирнова С. М. Ракообразные и коловратки [Crustaceans and rotifers] // Состояние экосистемы озера Неро в начале XXI века. М.: Наука, 2008. С. 175-210.

- Лозовик П. А., Зобков М. Б., Бородулина Г. С., Токарев И. В. Оценка внешнего водообмена заливов озер по химическим показателям воды [Effects of external water exchange between bays of lakes on chemical indicators of water] // Водные ресурсы. 2019. Т. 46. № 1. C. 91-101.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов в гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция [Guidelines for the collection and processing of materials in hydrobiological studies in freshwater. Zooplankton and its products.]. Л.: ГосНИОРХ, 1984. 33 с.

- Монаков А. В. Питание и пищевые взаимоотношения пресноводных копепод [Nutrition and nutritional relationships of freshwater copepods]. Л.: Наука, 1976. 170 с.

- Назарова Л. Е. Атмосферные осадки в Карелии [Precipitation in Karelia] // Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 9. С. 114-120.

- Онежское озеро. Атлас [Lake Onega. Atlas]. Петрозаводск: Карельский научный центр, 2010. 151 с.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон [The identification key for freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories. V. 1. Lower invertebrates]. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.

- Пидгайко М. Л. Зоопланктон водоемов европейской части СССР [Zooplankton of the waterbodies in the European part of the USSR]. М.: Наука, 1984. 208 с.

- Родионова Н. В. Зоопланктон [Zooplancton] // Ладога. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 298-306.

- Рылов В. М. Фауна СССР. Ракообразные, Cyclopoida пресных вод [The fauna of the USSR. Crustaceans, freshwater cyclopoida]. Т. III. Вып. 3. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. 318 с.

- Смирнова Т. С. Зоопланктон озер Воже и Лача [Zooplankton of Vozhe and Lacha lakes] // Гидробиология озер Воже и Лача в связи с прогнозом качества вод, перебрасываемых на юг. Л.: Наука, 1978. С. 102-130.

- Сярки М. Т. Изучение траектории сезонной динамики планктона с помощью метода двойного сглаживания [The study of the seasonal dynamics traits of plankton using the duble-smoothing method] // Принципы экологии. 2013. № 1 (5). С. 61-67.

- Сярки М. Т., Куликова Т. П. "Зоопланктон Онежского озера" [Zooplankton of Lake Onega]: Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012621150. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН) (RU). Дата регистрации в реестре баз данных 9 ноября 2012 г.

- Сярки М. Т., Теканова Е. В., Чекрыжева Т. А. "Планктон пелагиали Онежского озера" [Pelagial plankton of Lake Onega]: Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620274. Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН) (RU). Дата регистрации в реестре баз данных 13 февраля 2015 г.

- Тимохина А. Ф. Зоопланктон как компонент экосистемы Куйбышевского водохранилища [Zooplankton as a component of the Kuibyshev reservoir ecosystem]. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2000. 193 с.

- Филатов Н. Н., Руховец Л. А., Назарова Л. Е., Георгиев А. П., Ефремова Т. В., Пальшин Н. И. Влияние изменения климата на экосистемы озер Севера Европейской территории России [Climate change impact on the lake ecosystems of the North of European Russia] // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2014. № 34. С. 48-55.

- Филимонова З. И. Низшие ракообразные планктона озер Карелии [Lower crustaceans of the plankton in the lakes of Karelia] // Фауна озер Карелии. Беспозвоночные. М., Л.: Наука, 1965. С. 111-146.

- Фомина Ю. Ю., Сярки М. Т. Жизненный цикл рачка Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) в Онежском озере [The life cycle of the copepod Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) in Lake Onego] // Принципы экологии. 2018. № 3. С. 92-105.

- DOI: 10.15393/j1.art.2018.7842

- Хаберман Ю., Вирро Т., Бланк К. Зоопланктон [Zooplancton] // Псковско-Чудское озеро. Тарту: Eesti Loodusfoto, 2012. С. 285-306.

- Adrian R., Wilhelm S. and Gerten D. Life-history traits of lake plankton species may govern their phenological response to climate warming // Global Change Biology. 2006. Vol. 12. P. 652-661.

- Gerten D., Adrian R. Species-specific changes in the phenology and peak abundance of freshwater copepods in response to warm summers // Freshwater Biology. 2002. Vol. 47. P. 2163-2173.

- Haberman J., Virro T. Zooplankton // Lake Võrtsjärv. Tallinn: Encyclopedia Publishers Ltd, 2004. P. 233-251.

- Lehtovaara A., Arvola L., Keskitalo J., Olin M., Rask M., Salonen K., Sarvala J., Tulonen T., Vuorenmaa J. Responses of zooplankton to long-term environmental changes in a small boreal lake // Boreal environment research. 2014. 19 (suppl. A). P. 97-111.

- Nilssen P., Wærvågen S. B. Superficial ecosystem similarities vs autecological stripping: the "twin species" Mesocyclops leuckarti (Claus) and Thermocyclops oithonoides (Sars) - seasonal habitat utilisation and life history traits // J. Limnol. 2000. Vol. 59 (2). P. 79-102.