Журнал "Московский наблюдатель", С. С. Уваров и московская цензура: к истории борьбы в русской периодической печати 1830-х гг

Автор: Бадалян Дмитрий Александрович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 220-летию со дня рождения М. П. Погодина (1800-1875)

Статья в выпуске: 2 (5), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена история создания и первые годы выхода в свет журнала «Московский наблюдатель», учрежденного в 1835 г. группой литераторов и ученых, близких к кругу «любомудров» и будущих славянофилов. Деятельность издания рассмотрена в контексте журнальной борьбы, которую с середины 1830-х гг. все более определяло скрытое противоборство III Отделения и Министерства народного просвещения. Каждое из этих ведомств поддерживало ряд близких ему по взглядам периодических изданий, а Министерство народного просвещения во главе с С. С. Уваровым способствовало и созданию новых, подконтрольных ему журналов. Эти журналы, в том числе «Московский наблюдатель», пропагандировали идею народности, выступали за развитие национальной литературы и национальной культуры. Уваров рассчитывал на активное участие «Московского наблюдателя» в борьбе с журналом «Библиотека для чтения», редактируемым О. И. Сенковским, и с иными изданиями, покровительствуемыми III Отделением. Начинавшаяся в обществе борьба «национальных» и «космополитических» сил представлена также через различное отношение к журналу органов цензуры в Москве и в Санкт-Петербурге.

«московский наблюдатель», история русской журналистики, журнальная борьба, периодическая печать, с. с. уваров, в. п. андросов, м. п. погодин, история цензуры, народность, славянофильство, с. г. строганов

Короткий адрес: https://sciup.org/140294773

IDR: 140294773 | УДК: 070.13(470)+1(091)(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_2_106

Текст научной статьи Журнал "Московский наблюдатель", С. С. Уваров и московская цензура: к истории борьбы в русской периодической печати 1830-х гг

Обложка «Московского наблюдателя» за сентябрь 1835 г.

Выходивший в 1835–1839 гг. энциклопедический журнал «Московский наблюдатель» возник в результате объединенных усилий ряда московских литераторов и в первые годы издавался ими вскладчину. С самого начала и до весны 1838 г. его редактором был В. П. Андросов, а среди участников — М. П. Погодин и А. С. Хомяков. Погодин в 1835 г. опубликовал в этом журнале пять научных статей и рецензий, а также стихотворные «Сцены из жизни Петра Великого». Хомяков в 1835– 1836 гг. участвовал в издании шестью стихотворениями и статьей «Замечание на статью о чересполосном владении, помещенную в 20 № „Земледельческой газеты“»1.

-

I.

Время, когда «Московский наблюдатель» выходил в свет, стало особым периодом в истории журнальной борьбы. Литературная полемика, подчас очень резкая, велась между отдельными изданиями в России и прежде, примеры чему несложно найти и в XVIII столетии. Вокруг полемизирующих изданий, как правило, формировались «партии», имевшие общую эстетическую или даже общественно-политическую платформу.

Однако именно в 1820–1830-х гг. столкновения между периодическими изданиями получили новый характер. Дело не только в том, что журнальная полемика оказалась интенсивнее и приобрела очевидный политический оттенок, но и в том, что ресурсы прессы — обычно частной, а порой и государственной — стали активно использовать

в своих целях отдельные высокопоставленные чиновники и возникавшие вокруг них группировки. Таким образом, многие издания двух столиц включились в формировавшиеся тогда системы патроната и клиентелы. Иначе говоря — неформальных отношений, которые налаживали между собой редакторы и государственные деятели.

К примеру, в 1821 г. журнал «Невский зритель» опубликовал сатиру К. Ф. Рылеева «К временщику», направленную, как известно, против графа А. А. Аракчеева, в ту пору главного начальника Отдельного корпуса военных поселений. Как считают А. Г. Готовцева и О. И. Киянская, поэт и издатели журнала «исполняли политический заказ, исходивший непосредственно от Голицына»2, т. е. министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына. Именно поэтому столь оскорбительная для влиятельной политической персоны выходка не была остановлена цензурой и не вызвала никаких последствий для автора и издателей.

Дело в том, что между А. А. Аракчеевым и А. Н. Голицыным шла долгая скрытая борьба. Менее чем через три года она завершилась поражением последнего. Аракчееву и его союзникам удалось убедить Александра I отказаться от пути, который прокладывал министр, ставший активным приверженцем идей интерконфессионального мистицизма. Однако тогда, в 1821 г., Голицыну было легче кого бы то ни было организовать печатное нападение на своего противника и найти для этого подходящего литератора, т. к. в его распоряжении имелся мощный инструмент влияния на периодическую печать — цензура.

У Аракчеева такого инструмента не было. И даже если близкие к нему царедворцы предпринимали попытки привлечь на свою сторону прессу, они носили эпизодический характер и не оказались столь успешны. Так, граф М. А. Милорадович, о котором С. Н. Глинка писал, что он «раболепствовал перед Аракчеевым», по словам этого журналиста, в течение 1825 г. дважды пытался заручиться поддержкой издаваемого им «Русского вестника»3. Причем во второй раз для того, чтобы дискредитировать в глазах императора Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. Однако Глинка проигнорировал его предложения.

Было это в тот недолгий период, когда оба издателя — Булгарин и Греч — уже не могли пользоваться прежним покровительством Голицына, отправленного в отставку в 1824 г., а новых покровителей еще не приобрели. Таковых они нашил в лице А. Х. Бенкендорфа и М. Я. фон Фока, после того как те возглавили созданное в 1826 г. III Отделение.

Для этого были особые обстоятельства: из всех государственных учреждений только два — Министерство народного просвещения и III Отделение — имели законом приданные им цензурные функции. Причем на практике наибольшей властью в этой сфере обладало именно ведомство Бенкендорфа. Для Министерства народного просвещения цензура была обязанностью: оно должно было контролировать почти все выходившие в стране издания (исключение составляла печатная продукция Санкт-Петербургской Академии наук и немногих научных обществ). Соответственно, Министерство отвечало за все упущения своих цензоров. III Отделение брало на себя цензуру в тех случаях, когда считало это нужным. Оно не только имело возможность призвать к ответу того или иного журналиста или издателя, но и обратить внимание императора на прегрешения цензоров Министерства народного просвещения. Уже поэтому неудивительно, что Булгарин и Греч прибегли к покровительству именно ведомства Бенкендорфа. Однако было и другое важное обстоятельство, объединявшее журналистов и руководителей III Отделения, — враждебное отношение к любым попыткам развития русского национального сознания4.

Постепенно у III Отделения сформировался круг опекаемых им изданий и литераторов. Однако издания Булгарина и Греча — газета «Северная пчела» и журнал «Сын отечества» — долгие годы были самыми близкими к руководству III Отделения. Их отношения с этим ведомством не прервались после смерти фон Фока, а затем и Бенкендорфа. Не позднее 1829 г. в клиентелу III Отделения вошел Н. А. Полевой, издававший журнал «Московский телеграф», а потом — О. И. Сенковский, в 1834 г. ставший редактором журнала «Библиотека для чтения».

Опека III Отделения означала такие привилегии и такое положение, на которые не могли рассчитывать иные издания. Ситуацию, сложившуюся в журналистике середины 1830-х гг., князь В. Ф. Одоевский описывал следующим образом: «Намекнуть о монополии „Северной Пчелы“ на политические новости и ежедневный выход считалось делом самым предосудительным. В это время „Библиотека для чтения“, „Сын Отечества“ и „Северная Пчела“, братски соединенные, держали в блокаде все, что им не потворствовало, и всякое издание, осмеливавшееся не принадлежать к этой фаланге, хлестали в три… конца. <…> вообще борьба была неравная, ибо тогда считалось делом обыкновенным наводить на противника подозрение в неблагонамеренности, вольнодумстве и прочих т. п. вещах…»5

Портрет графа С. С. Уварова. Худ. А. Маурин, 1830-е гг.

Если же говорить отдельно о журналистике Москвы, там ситуация была несколько иная. В 1832 г., перед самым приходом С. С. Уварова в Министерство народного просвещения, в Белокаменной начал было издаваться журнал И. В. Киреевского «Европеец», в котором приняли участие или намеревались участвовать некоторые будущие сотрудники «Московского наблюдателя» (А. С. Хомяков, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, В. Ф. Одоевский). Однако усилиями III Отделения это издание было закрыто после выхода второго номера. В результате этого лидирующие позиции в Москве занимали тесно опекаемый III Отделением журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» и журнал Н. И. Надеждина «Телескоп» (с приложением — газетой «Молва»), позднее принявший покровительство министра народного просвещения.

Уваров прекрасно понимал значение прессы для формирования общественного мнения6. И в середине 1833 г., вскоре после того как он приступил к исполнению обязанностей министра, по его инициативе начали издаваться «Ученые записки Московского университета», а в 1834 г. Уваров добился закрытия «Московского телеграфа». В оставшиеся два года выхода в свет «Теле- скопа» страницами этого журнала пользовались некоторые будущие авторы «Московского наблюдателя», но все реже и реже. Неслучайно в сентябре 1834 г. Андросов в письме А. А. Краевскому рассказывал, что «Телескоп» «заржавел, кажется, невозвратно. Издатель нисколько не заботится о журнале, наполняет Бог весть как и чем. Пишущая молодежь с досадою почесывает руки и кусает перья: некуда деться, если бы кто и написал что-нибудь»7.

Поэтому не удивительно, что вскоре, в 1835 г., появился «Московский наблюдатель», и еще важно отметить: позднее, после закрытия «Телескопа», Уваров счел нужным учредить журнал «Москвитянин». В конце 1837 г., когда уже действовал запрет на выпуск новых периодических изданий8, министр устроил дело так, что император подписал прошение Погодина и Шевырева об издании «Москвитянина». Судя по всему, в тот момент журнал был нужен Уварову более, чем этим двоим9.

Министр помогал создавать новые и стремился привлечь к себе уже действующие издания, которые бы вели пропаганду его или близких ему взглядов. Ведь содержание известной теперь формулы «Православие. Самодержавие. Народность» в 1830– 1840-е гг. разъяснялось и продвигалось исключительно через печать, подконтрольную Уварову (лишь десятилетия спустя, в интерпретациях А. Н. Пыпина, эта триада была представлена как выражение общеимперской официальной идеологии10). Так, еще будучи исправляющим должность министра, Уваров начал издание «Журнала Министерства народного просвещения», в первом же номере которого увидела свет речь П. А. Плетнева «О народности в литературе». В «Телескопе» более всего этой цели послужила статья Надеждина «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности», а в первом номере «Москвитянина» выделялась статья Шевырева «Взгляд русского на образование Европы».

-

II.

Редактор «Московского наблюдателя» экономист и статистик В. П. Андросов служил чиновником особых поручений при московском военном генерал-губернаторе, а в 1833–1840 гг. одновременно являлся редактором «Журнала для овцеводов». В молодые годы Андросов был близок «Обществу друзей» С. Е. Раича и «Обществу любомудрия», что и определило его тесные связи с кругом журнала «Московский вестник», который спустя время преобразился в круг «Московского наблюдателя»: С. П. Шевы-рев, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Н. А. Мельгунов и другие, ставшие вкладчиками нового издания.

Интерес к созданию такого журнала у Андросова и его окружения назревал давно. 25 июля 1832 г., рассказывая в письме А. А. Ивановскому о своем литературном круге «из молодых», Андросов, отметив Н. А. Мельгунова, добавил: «Мы даже с ним собрались было издавать журнал, но обстоятельства ему не позволили, а я один пока что не решаюсь»11. Спустя два года в уже цитированном письме к Краевскому 7 сентября 1834 г. Андросов рассказывал: «Все требуют журнала и, по благосклонности ко мне, хотели бы, чтобы я принял редакцию. Не зная, не предрасположен ли ко мне министр, я удерживаюсь от просьбы на разрешение издавать журнал, хотя, признаюсь, действительно настоит потребность »12.

Вероятно, последняя фраза имела целью зондаж настроений Уварова. Ведь адресат письма служил в его ведомстве канцелярским чиновником. Ответное послание Кра-евского не сохранилось, но можно предположить: отправляя это письмо, Андросов не догадывался, насколько он близок к осуществлению своего замысла. Ключевым событием для будущих издателей явился приезд министра в их город: с 18 сентября по 29 октября Уваров находился в Москве для осмотра университета и прочих учебных заведений13.

В это время будущие вкладчики договорились о создании журнала и обсудили его программу. Целью издания они заявили «наблюдать за всем, что является в России и вне России достопримечательного», будь то в науке, в искусстве и в различных областях жизни14. Соблюдая осторожность, издатели не делали никаких резких заявлений. Ярче всего они представили свою позицию, описывая раздел журнала «Иностранная критика»: «…содействовать к утверждению собственного нашего национального

М. П. Погодин. Литография

взгляда на произведения наук и словесности, выходящие на Западе»15.

Как раз тогда Надеждин предложил Мельгунову и его товарищам купить «Телескоп», но при этом он хотел остаться в журнале редактором «с тем, чтобы читать последнюю корректуру». Однако будущие вкладчики отнеслись к такому варианту как самому неподходящему16. Редактором журнала «после долгих и жарких споров» они избрали Андросова. Рассказывая об этом 25 октября в письме князю В. Ф. Одоевскому, Мельгунов добавлял: «Не удивляйтесь этому: в Москве нет другого, решительно нет. Он один может посвятить все время на издание. К тому же он деятелен. Но чтоб застраховать журнал от дурного вкуса, дурного выбора статей и пр[очего], за ним будут надзирать Погодин, Шевырев и я. Мы составим частный комитет, в котором будут предварительно рассматриваться статьи в цензурном и лите-рат[урном] отношении»17. Сначала Мельгунов пытался уговорить Погодина в одиночку принять на себя надзор за редакторской деятельностью Андросова. «Установить домашнюю цензуру», как выразился Мельгунов в письме к Погодину, нужно было, судя по всему, чтобы предостеречь журнал от воз- можных ударов его высокопоставленных противников. «Ты или никто, — настаивал Мельгунов, — если же откажешься, то не ру- чаюсь, чтобы не вздумали запретить журнал

за первое неосторожное выражение»18. Такой страх возник не понапрасну — москвичи помнили, как в феврале 1832 г. журнал «Европеец» был закрыт именно «за первое неосторожное выражение»19.

В 1832 г., во время первой московской инспекции Уварова, тогда еще товарища министра, ему был представлен профессор университета Погодин. Уваров побывал на его публичной лекции и остался очень доволен20, а вскоре он познакомился с Ше-выревым, которому предложил должность адъюнкта по кафедре русской словесно-сти21. Теперь, когда необходимо было сделать важный шаг — представить программу журнала высшему начальству, — два профессора обсудили это между собой и договорились: Шевырев изложит идею журнала московскому военному генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну, а Погодин возьмет на себя главное — переговоры с Уваровым22.

Позднее Мельгунов, передавая А. В. Веневитинову обстоятельства учреждения журнала, рассказывал: «Министр, в бытность свою здесь, изъявил на то свое согласие. Князь Д. В. Голицын взялся ходатайствовать за нас»23. Судя по письму Мельгунова к Одоевскому, устное одобрение Уварова досталось издателям без особых хлопот: министр еще не покинул Москву, а московские литераторы собрали 10 тысяч рублей — почти половину той суммы, с которой они начнут выпускать журнал24. Однако Андросов в письме М. А. Максимовичу 29 декабря 1834 г. добавлял новые подробности: «Весьма трудно было получить разрешение, но, благодаря князя <так!> Дмитрия Владимировича и министра Сер[гея] Сем[еновича], принявшего это дело горячо, мы выхлопотали нако-нец»25. На поддержку генерал-губернатора москвичи надеялись изначально, а вот реакция Уварова, судя по всему, для них оказалась несколько неожиданной. Если же он, министр, горячо принял это дело, то кто являлся причиной сомнений будущих издателей? И кто мог прежде тормозить их дело? Вернемся к этому вопросу позднее.

Отметим, что официальное прошение о новом журнале Андросов подал не в конце 1834 г., как писал Н. П. Барсуков26, а в конце октября либо в самых первых числах ноября, т. е. почти одновременно с отъездом из Москвы Уварова. Это видно из того, что 6 ноября Московский цензурный комитет направил, как было принято в таких случаях, запрос о потенциальном редакторе по месту его службы — военному генерал-губернатору Д. В. Голицыну. Тот дал будущему редактору самую лучшую характеристику: «Андросов, сколько по благородным своим качествам и отличной нравственности, столько же по трудолюбию и обширным познаниям, совершенно способен и благонадежен к выполнению предпринимаемого им издания журнала»27.

Погодин в письме к Максимовичу 16 ноября 1834 г. указал на самое прямое участие генерал-губернатора в деле учреждения «Московского наблюдателя»: «В Москве затеялся журнал, по мысли князя Дмитрия Владимировича, который хочет, чтобы Москва учила вкусу и литературе и т. п.»28. По воспитанию и образованию Д. В. Голицын, как и Уваров, был вполне европейский человек — он с 10 лет жил и получал образование во Франции, путешествовал по Европе, где провел около 9 лет. Более того, «европейскость» князя имела гипертрофированную форму: по-русски он писал и даже говорил хуже, чем по-французски. Тем не менее, на своем посту он, как и новый министр просвещения, поддерживал развитие русской культуры, русского самосознания, шла ли речь о Художественном классе (из которого впоследствии выросло Училище живописи, ваяния и зодчества), об Обществе истории и древностей российских или о литературном журнале. Впрочем, оказав помощь «Московскому наблюдателю» в начале его пути, князь почти исчерпал средства, находящиеся в его распоряжении: далее издание вступало в сферу, власть над которой принадлежала органам цензуры.

17 ноября прошение о новом журнале и связанные с ним документы были направлены Московским цензурным комитетом в Главное управление цензуры29. Там уже 26 ноября, без проволочек, было принято решение: поддержав новое издание, испросить на него «высочайшее соизволение». Удивительна формулировка, внесенная в журнал заседаний высшего цензурного органа: «Главное управлении цензуры, согласно с прежним своим заключением о пользе нового литературного журнала в Москве для противодействия петербургским периодическим изданиям, сделавшимся почти монополией немногих лиц, признало, что дозволение г. Андросову предпринимаемого им повременного сочинения может послужить на пользу словесности»30.

Не только Уваров возлагал на новое издание особые надежды, но и его редактор был готов всячески служить министру. В письме Краевскому 16 марта 1835 г. он подчеркивал: «Вообще прошу Вас принять уполномочие на журнал и располагать им в пользу властей, как Вы признаете для выгод этого дела полезным»31. Надо отметить: слово «властей» автором письма было подчеркнуто, а Краевский к тому времени стал помощником редактора в «Журнале Министерства народного просвещения», т. е. в глазах Андросова он в тот момент являлся представителем Уварова. С той же почтой редактор нового журнала отправил его первую книгу лично министру32.

Судя по всему, главное, что ожидал от нового издания Уваров и что с самого начала создатели журнала считали одной из важнейших его задач, — это активное участие в литературной борьбе. Погодин, в первый раз заговорив в дневнике о будущем «Московском наблюдателе», добавил: «Неужели оставить литературу на жертву этим негодяям»33. Но пока эта борьба не началась, даже в личной переписке, ни он, ни его товарищи не позволяли себе столь откровенных заявлений и не называли своих противников по именам. Андросов 26 декабря 1834 г. в письме к Краевскому упрашивал его не только напечатать объявление о выходе нового издания в «Журнале Министерства народного просвещения», но и обратиться с тем же к владельцу «Библиотеки для чтения», которая вскоре станет основным противником московского журнала. Он писал: «Я просил бы Вас покорнейше, если Вы имеете какие-либо приязненные сношения с Смирдиным, предложить ему объявить о подписке на известном коммерческом условии. Я не могу обидеть его подозрением, чтобы опасение за успех „Библиотеки“ заставило его отказать нам. Мы им не вредны. Репутация их создана. Мы не имеем никаких враждебных замыслов разрушить ее»34.

Судя по всему, Уваров, будучи в Москве, не только имел откровенный разговор с Погодиным, но даже подбодрил и укрепил его в намерении вступить в журнальную борьбу с неугодными министру столичными изданиями. В то время Уваров считал свое положение при дворе весьма прочным и рассчитывал на успех в этой борьбе. Рассчитывал он и на активность «Московского наблюдателя». Чем иным можно объяснить то, что 9 декабря Уваров, докладывая Николаю I о готовящемся в Москве журнале, прямо заявил о потребности в «повременном издании, которое могло бы служить некоторым противодействием петербургским периодическим сочинениям, находящимся почти в одних руках и сделавшимся чрез то как бы моно-полиею немногих лиц»35. Такого министр народного просвещения не позволял себе ни до, ни после. И император на его докладе наложил резолюцию: «Согласен»36.

На следующий день Главное управление цензуры направило в Московский цензурный комитет известие о разрешении издания «Московского наблюдателя», но при этом было добавлено, что из программы журнала надлежит «исключить имя И. Киреевского, издателя подвергшегося запрещению журнала „Европеец“»37. Несомненно, сделано это было по распоряжению Уварова: И. Киреевский был назван среди других потенциальных авторов в программе, представленной издателями. Но уже в Главном управлении его имя взяли в квадратные скобки38, а в тексте программы, представленном императору, оно было исключено39. Министр не мог не знать, что усилиями III Отделения И. В. Киреевскому в глазах императора была создана репутация неблагонадежного журналиста, сторонника революции, и объявление о его участии

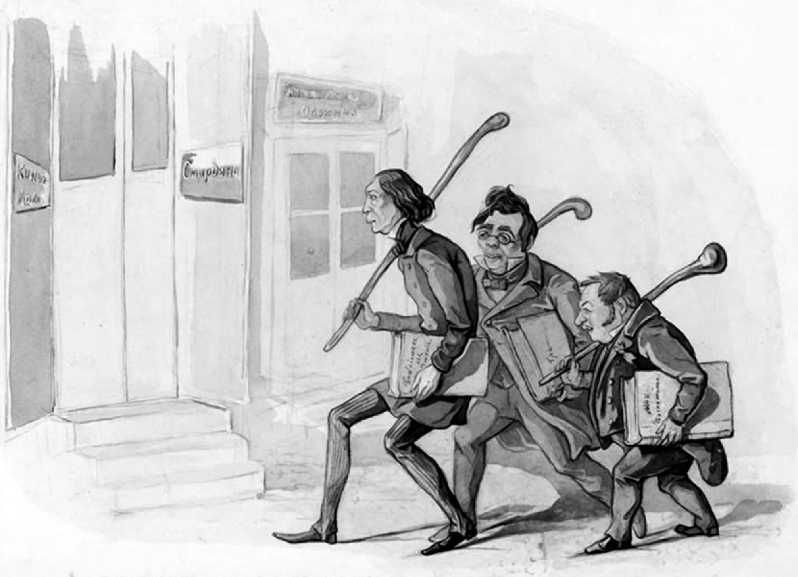

Сенковский, Греч и Булгарин у книжной лавки Смирдина. Карикатура Н. А. Степанова, 1840-е гг.

в новом журнале повредит всему изданию. В итоге в «Московском наблюдателе» имя этого автора не появилось ни разу (впрочем, В. М. Гнеденко утверждал, что И. В. Киреевский — автор статьи «Об участии и нравах женщин между нынешними народами Европы» (1835. № 1. С. 265–291), представленной в журнале как перевод из «Revue Britannique», но он не объяснил на чем основана такая атрибуция40).

Кого именно имел в виду Уваров, говоря о петербургской периодике, находящейся «почти в одних руках»?

В начале этого же 1834 г. цензор А. В. Никитенко отметил в дневнике: «Я получил от министра приказание смотреть как можно строже за духом и направлением „Библиотеки для чтения“. Приказание это такого рода, что если исполнить его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его „полонизме“, о его „площадных остротах“ и проч.»41.

В апреле 1834 г., после запрещения издания «Московского телеграфа», Никитенко записал в дневнике монолог Уварова о Полевом, которого тот называл «проводником революции» и говорил, что он «готов претерпеть все за идею». Вместе с тем министр сказал несколько слов и о петербургских журналистах: «С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе; они трусы; им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся»42. В декабре того же 1834 г. Греч обратился с прошением о разрешении издания «прибавлений из статей литературных» к газете «Северная пчела». Санкт-Петербургский цензурный комитет не возражал, но, когда дело дошло до Главного управлении цензуры, Уваров нашел причину отказать Гречу в его просьбе43.

Заметим, Уваров не стал называть в одном ряду с Сенковским и Гречем Булгарина, да и в случае цензурных разбирательств с его изданием вел себя осторожно.

Можно говорить о своего рода иерархии, существовавшей среди клиентелы III Отделения: самым близким к нему и самым защищенным был, безусловно, Булгарин. Потому и Уваров остерегался нападать на него. Меньшей близостью и меньшей степенью личной защиты пользовался Греч, еще меньшей — Сенковский. Именно он стал основной мишенью для критических статей «Московского наблюдателя». Главным образом ему и редактируемому им журналу были посвящены две статьи Шевырева в первом же номере «Московского наблюдателя»44. Затем со статьями о нем выступили Н. И. Павлищев и Андросов (разбор произведений Сенковского первый представил под криптонимом, второй — анонимно)45. Позднее на смену статьям пришли мелкие неподписанные заметки о «Библиотеке для чтения»46.

Скорее всего, при учреждении журнала Уваров рассчитывал на борьбу «Московского наблюдателя» с Гречем, а возможно, и с Булгариным. Но столкновение с ними произошло не сразу и лишь в ответ на выпады их изданий. Характерно, что Булгарин вовсе не упоминался в письмах Андросова к Краевскому, с которыми тот регулярно обращался к нему во время издания журнала. С Гречем же Андросов стремился поддерживать нейтральные отношения, но тот, судя по письмам редактора «Московского наблюдателя», отвечал ему равнодушным или даже презрительным молчанием. Так, в 1835 г. Гречу высылался каждый свежий номер «Московского наблюдателя», однако его изданий редакция в ответ не получала, и уязвленный этим Андросов просил Кра-евского передать тому свое «справедливое сетование», а в другой раз заявил: «Гречу при случае прошу сказать, что „Пчелы“ я его не вижу: читаю чужую, а от него листка не получил. Он, верно, не учился правам и не знает права возмездия »47.

Последнее письмо было отправлено в мае 1836 г., когда «Московский наблюдатель» уже вступил в полемику с «Северной пчелой» и прямо назвал в качестве своих оппонентов не только Сенковского, но и Булгарина. Заканчивая посвященную им статью, автор «Московского наблюдателя» призвал «литераторов русских» объединяться для того, чтобы «общими силами подвигать словесностью нравственный успех общества и противодействовать духу промышленности, духу безвкусия и духу междоусобия, который сродно питать пришельцам, ищущим приключений в нашей словесности»48.

-

III.

Едва ли не постоянной темой писем Андросова к Краевскому начиная с 1835 г. стали жалобы на московскую цензуру и действия конкретных цензоров. Так, 19 февраля 1835 г., т. е. в самый тот день, когда было выдано цензурное разрешение на первую книгу журнала, редактор его сообщал: «Первый № уже в наборе: хлопочем с ценсурою, которая здесь поопасливее вашей. Я бы очень желал толкнуть книжку к 1 марта. Но затруднения на каждом шагу, нет на каждой неделе»49.

После выхода этой книги Андросов сетовал 16 марта Краевскому: «Цензура вырезывала, выкраивала столько, что истинно не было возможности уберечься от греха типографского50. Из картинок у меня забраковала вазу Лафайета, картинку превосходную, имеющую только несчастье называться лафайетскою и на которой нет ничего, что могло бы дать какой-нибудь соблазн нашему православию»51.

Объясняя опоздание с выпуском второго номера, редактор «Московского наблюдателя» восклицал 24 апреля: «Поверите ли, что в этой книжке надобно было выдирать и перепечатывать одну страницу, на которой без ведома цензора поставлено было: „продолжение впредь“, не больше и не меньше. Как сметь? Не дали билета, и нужно было передирать все уже заготовленные переплеты. В этих толках и в праздниках прошли две недели»52. Речь шла, вероятно, о «Письме из Флоренции». Это единственное произведение, напечатанное в том номере журнала с продолжением. В итоге оно вышло в свет с пометой «Конец письма в следующей книжке»53.

Андросов рассказывал в том же послании, что цензор Л. А. Цветаев отказался пропустить в печать стихотворение Н. Ф. Павлова «Ангел мира». Его отправили в типографию лишь после того, как редактор предложил заменить «ангела» на «гения». Автор же, узнав об этом, заявил: «Ну как это гений: не те звуки, нет, я поеду к цензору и попрошу его». И, действительно, он было добился разрешения «ангела». Но уже когда печать стихотворения шла, цензор отменил свое решение. С потерей времени и средств в свет вышел «Гений мира»54.

После выхода третьей книги Андросов 19 мая рассказывал тому же адресату: «Мы до того добились об здешнюю ц[ензуру] что скоро нельзя будет печа[та]ть ни одной басни — везде приложим, ни одной повести — указание на действительные семейные происшествия; ни одного мнения об улучшении промышленности — упрек настоящему порядку вещей. Ограничиваясь возможною простотой в содержании и направлении статей, никак нельзя думать, что ушел от проницательных взглядов ц[ензуры]. Начнут теребить какое-нибудь имя, место и пр[очее]. А сколько отнимает это времени. Значительное периодическое издание решительно невозможно в Москве»55.

-

10 июня Андросов снова жаловался: «Не думайте, чтобы медленность происходила от недостатка статей или даже, как ни гадки у нас рабочие люди, от типографии: все цензура, одна цензура. Представить нельзя, до чего простирает она мудрую свою осмотрительность. Не говорю уже о целых пьесах бракуемых, — нет фразы, слова, буквы — все это перебирается во всех возможных приложениях, сколько можно невыгодных для журнала»56.

-

10 ноября 1835 г. Андросов вынужден был вернуть присланную ему В. Ф. Одоевским первую часть цикла «Русские ночи». В письме Краевскому он объяснял: «Статья

превосходная, но не понравилась цензуре»57. Получив рукопись обратно, автор представил ее в столичную цензуру, и та отнеслась к ней иначе. 4 марта 1836 г., уже после получения разрешения на публикацию первой книги журнала за этот год, Андросов рассказывал Краевскому: «Статью кн. Одоевского, пропущенную петерб[ургской] ценсурой, я с триумфом предъявил здешней и получил разрешение печатать. Она явится со многими другими порядочными вещицами в № 1 на этот год, который меня мучит своею медленностью»58.

Приведенные ламентации — только часть того, что рассказывал о своих цензурных бедах Андросов. Как можно объяснить такие проблемы у периодического издания, входящего в сферу интересов министра народного просвещения?

Позднее очень похожим образом складывались отношения с цензурой у более близкого к Уварову «Москвитянина». Руководивший московской цензурой граф С. Г. Строганов, по словам Погодина, «старался вредить журналу»59 и явился одним из главных его врагов60. А. С. Бодрова, приведя множество примеров придирчивости московских цензоров, рассказывает: «Постоянные затруднения с прохождением цензуры летом 1844 года заставили Погодина думать о возможном перенесении издания в Петербург, где цензурные обстоятельства, по общему мнению, были более благоприятными»61.

Издавая «Москвитянина», Погодин в исключительном случае мог отправить рукопись в столицу (так он поступил со статьей «Петр Великий», открывавшей самый первый номер журнала), но делать так регулярно он не мог. В таком же, если не в более сложном, положении находился и Андросов. 16 марта 1835 г. он писал Краевскому: «Павлова не пропускают „Романса“, так нет ли возможности получить разрешение у Вас?»62. Что именно ответили ему из Петербурга — неизвестно. Но судя по тому, что стихотворение «Романс» не появилось в журнале, такой возможности не было. Почему сделали исключение для Одоевского, понять не сложно: к тому времени князь девять лет служил в различных цензурных органах, сам занимался цензурованием и участвовал в разработке Цензурного устава 1828 г.

Добавим, что и Андросов, подобно Погодину, позднее оказался вынужден обсуждать возможность переноса издания в Санкт-Петербург. Впервые разговор об этом возник в ноябре 1836 г. И хотя главной причиной к тому явилась убыточность издания, он также отмечал цензурные обстоятельства: «…все литераторы, которых не заманишь в „Библиотеку“, охотно будут работать для „Наблюдателя“ петербургского, по крайней мере я ручаюсь за московских: они усердно помогут делу, тем более что в Петербурге они не встретят тех затруднений, какие в Москве часто охлаждают их деятельность»63.

Особо придирчивое отношение московской цензуры к «Москвитянину» можно объяснить двумя факторами. Первый — многолетняя вражда Строганова к Уварову64. Второй — личные пристрастия графа, который симпатизировал и даже покровительствовал западникам, не исключая таких, как А. И. Герцен и В. Г. Белинский, а про славянофилов говорил, что «это люди опасные». Именно такую характеристику он дал им в 1849 г. в беседе с императрицей Александрой Федоровной в ответ на высказанное ею желание познакомиться со славянофилами65.

В ситуации с «Московским наблюдателем» дело обстояло несколько иначе. Строганов был назначен попечителем Московского учебного округа и по должности — председателем местного цензурного комитета уже после выхода журнала — 1 июля 1835 г.66. И его появление во главе московской цензуры не отразилось радикальным образом на положении издания, еще прежде испытавшего целый ряд цензурных стеснений. Судя по всему, при Строганове они не ослабли и сразу же не усилились. Значит, многие проблемы «Московского наблюдателя» были вызваны отношением к нему московской цензуры в целом. Добавим, что и Андросов еще до выхода первого номера журнала, 1 февраля 1835 г., рассказывал своему петербургскому приятелю: «При появлении в Комитете цен[зуры] на нас смотрят как на врагов личных, желающих и ищущих падения достойных членов»67. На «нас» — т. е. на литераторов и ученых круга «Московского наблюдателя», которых, судя по этим словам, цензоры воспринимали как особое, отличное от окружающих, сообщество.

В то время категориями европейского космополитизма продолжали мыслить не только остзейцы и приезжие иностранцы, но и значительная часть чиновников. В их сознании идея службы государству, т. е. государю68 (волю которого чиновнику представлял его начальник), исключала как лишние представления о родине и нации.

На глазах таких чиновников тогда только-только разворачивался процесс «нацио-строительства», т. е. формирования в русском обществе первых представлений о нации, национальной культуре, национальных интересах — всего того, что позднее обобщенно назовут национальным сознанием и будут считать в первую очередь заслугой славянофилов. В середине 1830-х гг. деятельность малой горстки людей (включавшей тех, кого позднее назовут славянофилами) и единственное их издание, в котором они повторяли мыли о «национальном духе» и «национальном мнении», вызывали настороженность, раздражение, а порой и возмущение. Пример такого чиновника являл Д. П. Голохвастов. Двоюродный брат А. И. Герцена, он в 1831–1847 гг. служил товарищем попечителя Московского учебного округа, а затем стал попечителем. О космополитизме этого крупного должностного лица свидетельствуют черновики его писем. Даже подготавливая отчет Строганову об услышанной им публичной лекции Шевырева о народности, Голохвастов периодически затруднялся сформулировать свои мысли по-русски и переходил на французский язык69. И зачастую именно этот человек осуществлял повседневное руководство цензурным комитетом. Да и не только им, а всеми учебными учреждениями Москвы и Московской губернии.

Подчеркнем: до начала 1836 г. нам не известно ни одного случая, чтобы Главное управление цензуры (где наблюдали и за московскими изданиями, тем более имевшими массовую аудиторию) высказало этому журналу какие-либо претензии или замечания. Более того, в 1835 г., как пишет Ц. Х. Виттекер, «Уваров предупреждал Московский цензурный комитет, что необходимая строгость не должна вырождаться в притеснение безобидной литературной деятельности и ожесточать писателей»70. Случай для николаевского времени беспрецедентный! Очевидно, что такое указание министра было направлено на поддержку «Московского наблюдателя» и «Телескопа»: других периодических изданий, рассчитанных на массового читателя в Москве, тогда не выходило.

Андросов если не в полной мере осознавал причины отношения местной цензуры к «Московскому наблюдателю», то лучше многих ощущал результаты ее деятельности. 4 марта 1836 г., обсуждая в письме издательские планы Краевского, он добавлял: «В Петерб[урге], впрочем, многие затруднения, задерживающие периодическое издание в Москве, не существуют»71. Ту же мысль он повторил и спустя полгода, 23 сентября 1836 г.: «…у Вас в Петербурге все-таки более средств и возможности вести журнальное дело, нежели у нас, где цензор не позволил даже напечатать, что паша Египетский действует деспотически »72.

С таким же отношением местной цензуры сотрудники «Московского наблюдателя» встречались на поприще, не связанном с их журналом. Из письма Андросова от 1 февраля 1835 г. известно, что Погодин представил в цензуру «свои лекции истор[ические]» (т. е. «Лекции профессора Погодина по Герену»). Сначала их цензурой занимался профессор-правовед Л. А. Цветаев. Тяжело заболев73, он некоторое время продолжал цензуру книги, но затем направил в комитет рапорт о невозможности из-за болезни выполнять обязанности цензора, а вместе с ним «лист корректурный с таким отзывом, что он нашел тут такие понятия о царской власти , которые его ужаснули »74. И это при том, что в книге рассматривалась история не России, а Древнего мира. После того как «Лекции» Погодина были переданы на цензуру профессору-историку М. Т. Ка-ченовскому, тот захотел рассмотреть их с самого начала и представить «высшему на-чальству»75. Трения и споры цензора с автором и внесение вынужденных исправлений продолжались очень долго. Две части книги получили цензурное разрешение лишь 11 июня и 22 ноября 1835 г. (вторая часть, на титуле которой указано «1836», вышла свет в конце 1837 г., но ее издание задержал сам автор76).

Однако еще в феврале Погодин представил в Московский цензурный комитет две другие свои книги. Когда ему заявили, что их цензурой будет заниматься тот же Каче-новский, автор попытался добиться замены его другим цензором. «…А то он, — писал Погодин, — черт знает что отыщет в них»77. Когда же Голохвастов отказал ему в этом, историк, взяв отпуск, отправился с рукописями книг в Санкт-Петербург к Уварову. Никитенко 19 марта, после общения с историком, записал в дневнике: «Погодин говорит, что в Москве удивляются здешней свободе печати»78. И действительно, отношение столичной цензуры к Погодину и его произведениям оказалось другим: в Санкт-Петербург он приехал 23 февраля, 14 марта Никитенко подписал разрешение на его пьесу «История в лицах о Димитрии Самозванце», а 15 марта — профессор-историк А. Л. Крылов на учебник «Начертание русской истории для училищ» (обе книги были напечатаны в типографии Московского университета).

Нетрудно понять: инициаторами описанных инцидентов и, казалось бы, бессмысленных придирок, являлись не сами сотрудники цензурного комитета: журнал за время издания сменил нескольких цензоров, но ни один из них не выделялся своей снисходительностью (и ведь среди них были профессора университета, а Ка-ченовский считался даже приятелем Погодина!). Значит, указания о чрезвычайной, доходящей до абсурда, строгости к «Московскому наблюдателю» поступали им от вышестоящего начальства.

Положение дел в московской цензуре говорит о том, что к середине 1830-х гг. в Москве сложилась своего рода «чиновничья партия», противостоявшая кругу таких деятелей, как Погодин, Хомяков или И. В. Киреевский. Сложилась она за десятилетие до борьбы, развернутой со «славянофилами» (в то время этому термину предавалось максимально широкое значение) в Санкт-Петербурге. Причем в столице видимый «фронт» этой борьбы был сформирован не среди чиновничества, а в периодических изданиях: именно тогда, в 1842–1843 гг., начались яростные нападки на славянофилов В. Г. Белинского. Управляли же этим «фронтом» противники Уварова. Позднее, в 1847 г., III Отделение даже докладывало императору, что поощрило издателя «Отечественных записок» Краевского (ставшего тогда для тайной полиции весьма полезным клиентом) «к продолжению помещения в его журнале статей в опровержение славянофильских бредней»79. Возможно, и в Москве в 1830-е гг. не обошлось без влияния III Отделения.

-

IV.

Самая существенная перемена в положении московского журнала и одновременно самый громкий в его истории цензурный скандал связаны с событиями конца декабря 1835 — января 1836 г. — с публикацией сатиры А. С. Пушкина «На выздоровление Лукулла» и реакцией на нее Уварова, узнавшего себя в персонаже стихотворения. Эта известная история подробнее всего была исследована в советское время Н. Н. Петруниной80, а позднее — Н. В. Перцовым и И. А. Пильщиковым81. Отметим основные связанные с нею факты: созданное в ноябре и законченное не позднее начала декабря 1835 г. стихотворение-памфлет было передано Пушкиным для публикации в «Московский наблюдатель». Редакция поместила его в сентябрьской книге журнала, которая 22 декабря получила цензурное разрешение, подписанное П. С. Щепкиным. Около 15 января 1836 г. эта книга появилась в Санкт-Петербурге, после чего Уваров обратился к Николаю I с жалобой на поэта. Быстрее и проще всего это можно было сделать через главного начальника III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Таким путем Уваров и пошел. Император велел Бенкендорфу передать поэту его строгий выговор. И между 16 и 20 января состоялось объяснение Пушкина с Бенкендорфом. Из сохранившихся сообщений современников известно, что для поэта оно закончилось благополучно. Так, Ф. Ф. Вигель (в записи П. И. Бартенева) рассказывал: «Когда Бенкендорф призвал Пушкина и спросил его [с угрозою], на кого он написал эти стихи, тот с смелою любезностью отвечал: „На вас!“. Бенкендорф рассмеялся, и Пушкин убедил его, что Уваров имеет одинаковое с ним, Бенкендорфом, основание почитать себя обиженным»82. В том же духе о встрече рассказывал А. Я. Булгаков83. В несколько иной, но столь же комичной интерпретации передает эту встречу К. И. Фишер84, а в пересказе Н. И. Куликова шеф жандармов «сердито улыб-нулся»85. Как бы то ни было, этой встречей формальная сторона дела была исчерпана (возможно, Бенкендорф, предложил Пушкину встретиться и объясниться с Уваровым, но неизвестно, состоялось ли их объяснение86). В. Э. Вацуро резонно предположил: «…очень вероятно, что шеф жандармов с тайным удовольствием видел своего недруга, выставленным на общее посмешище»87. Но окажись в этой ситуации Бенкендорф союзником министра, встреча с ним закончилась бы для Пушкин отнюдь не смехом. Вспомним хотя бы А. А. Дельвига, которому в 1830 г. шеф жандармов устроил выволочку с криком и руганью из-за куда менее значительного повода. В результате ее друг Пушкина заболел и вскоре скончался.

В данном случае эта история интересна именно участием в ней издателей «Московского наблюдателя». Без сомнения, Андросов и его товарищи не догадывались, кто именно дал повод к написанию этих стихов, — об этом заявлял сам Пушкин88, его современники89, такое же мнение выразила и Н. Н. Петрунина90. Тем не менее, публикация сатиры Пушкина нанесла удар по пусть и не самому тесному союзу «Московского наблюдателя» с Уваровым. Именно после этого разгневанный на Пушкина министр дал понять издателям московского журнала, что они лишились его расположения.

После того как в феврале 1836 г. в столицу пришла октябрьская книга «Московского наблюдателя» (№ 16), министр народного просвещения распорядился объявить его цензору строгий выговор. 25 февраля Строганов вызвал к себе Погодина. Тот после встречи с попечителем оставил в дневнике следующую запись: «Строжайши<й> выговор Цензору от Увар<ова> за Петра. — Я объяснил что ни он ни я виноваты. — Каков Уваров за Лукулла. — Не утерпел чтоб не поехать и не посмеяться с Акс<аковым Сергеем Тимофеевичем>»91. Последняя фраза имеет особый смысл. Ведь С. Т. Аксаков без малого пять лет служил сторонним цензором Московского цензурного комитета (и был уволен по распоряжению императора). Именно он должен был понимать знаки, посылаемые министром провинившимся перед ним москвичам.

Не только Погодин и его ближайшие друзья рассматривали выговор и вызов к московскому попечителю как отдаленное следствие публикации пушкинской сатиры. Так, Д. В. Давыдов 6 апреля, спрашивая Пушкина в письме из своего симбирского имения: «Нет ли прижимки твоему журналу со стороны наследника Лукула?», тут же добавил: «Я знаю, что Наблюдатель охает; было замечание Строганову насчет какой-то статьи Погодина»92. Отметим, что цензором, получившим выговор министра, был тот самый П. С. Щепкин, который выписал разрешение на номер с пушкинской сатирой. Однако и выговор цензору, и вызов Погодина к попечителю имели вполне веское основание: публикацию «Сцен из жизни Петра Великого» — так Погодин назвал сокращенную редакцию второго действия из трагедии «Петр I», законченной им в 1831 г. Еще тогда ее издание запретил лично Николай I93.

Что мог сказать автор в оправдание цензора? Вероятно, то, что Щепкин приступил к исполнению обязанностей стороннего цензора с 5 ноября 1835 г.94 и был не в курсе запрета, объявленного четырьмя годами ранее. Что могло послужить оправданием автору — представить сложнее. Возможно, Погодин сослался на то, что фрагмент того же второго действия «Петра I» уже был напечатан с разрешения петербургской цензуры в альманахе «Новоселье» под заглавием «Отрывок из драматической поэмы»95. Тем не менее, очевидно, Уваров послал сигнал: если прежде в столице смотрели на «Московский наблюдатель» со снисхождением и Главное управление цензуры не высказывало в его адрес никаких замечаний, теперь его будут рассматривать куда строже.

Следующий подобный сигнал поступил журналу осенью 1836 г. 14 сентября Уваров указал Строганову на статью «О религии древних персов» из июльской книги журнала. Ее автор, К. Дьяконович-Лога, споря с Надеждиным, сослался на «новые предположения этнологов о разнообразии происхождения рода человеческого», которые, как отметил он, «принимаются за правду очень многими, повторяются даже в учебниках или в учебных курсах»96.

Уваров заявил, что «неуместность и предосудительность этого замечания в опровержение Св. Писания» очевидна, и распорядился: цензору, пропустившему статью97, сделать строгий выговор в присутствии Цензурного комитета. Далее министр продолжал: «…г. издатель „Московского наблюдателя“ на основании взятой с него в начале прошлого года подписки не менее цензора подлежит в этом случае ответственности, и я прошу Ваше Сиятельство, пригласив его в Цензурный комитет, объявить ему, что ежели направление его издания не переменится и в „Наблюдателе“ еще будут встречаться подобные явно непозволительные места, то Главное управление цензуры вынуждено будет принять надлежащие меры с удалением цензора к прекращению вовсе издаваемого ими журнала98.

Этот сигнал казался куда серьезнее первого. И, вероятно, неслучайно именно после этого Андросов впервые поделился с Краевским своими сомнениями в необходимости продолжать издание. 23 сентября он заявил: «Я не решил еще, что мне делать с своим „Наблюдателем“. Кинуть жаль, а продолжать — не выгодно. Посмотрю»99. А уже в ноябре, отвечая ему же, рассказывал о последствиях сентябрьской истории: «Сетования и опасения Ваши после известной строчки весьма основательны. Особенно это разрушительно отзывается в наших журнальных страницах в первое время. Пуганая ворона куста боится»100.

Учтем то, что повод, избранный Уваровым для укола «Московскому наблюдателю», по меркам того времени отнюдь не выглядел надуманным. Одоевский 30 декабря 1836 г. писал Шевыреву: «…вы, господа, тиснули недавно, что человечество не происходит от Адама. Как вам не бросилось это в глаза? Горе да и только!»101

Спустя время, в январе 1837 г., Шевырев рассказывал в письме Одоевскому: «Уже много мы слышали и даже читали об этой строке „Наблюдателя“, на которой хотели основать грозный приговор ему, призвавши в обвинители Адама, но нас спас прекрасный Иосиф Сенковский. У нас строка (Бог знает как прошла между ног у Пере-вощик(ова): ты знаешь, он вроде Полифема), а в „Библиотеке“ целая страница о том же, у вас под носом, да вы не вид ите, не кричите. Зри статью „Гизо как историк“102.

То-то и есть: своих бережете. У вас спускают; <…> а у нас ничего дурного не позволяется сказать, ни о Сенковском, ни о Полевом, как будто бы это люди заживо святые. Попробуйте, скажи, тотчас бумага от У[варова]: „В журналах московских замечается страсть к полемике“»103.

По поводу последних слов Шевырева надо заметить: он не догадывался, что такие же распоряжения о полемике министр направлял и в отношении петербургских периодических изданий. К примеру, 14 октября (т. е. в тот самый день, когда Уваров дал указание по поводу публикации в «Московском наблюдателе» и, судя по исходящему номеру, уже после того) министр подписал распоряжение петербургскому попечителю принять меры к прекращению излишних прений104.

То, что министр, еще два года назад прямо заявивший императору о необходимости иметь в периодической печати противовес петербургским изданиям, теперь стремился предотвратить журнальные столкновения, скорее всего, говорит об изменении расклада сил, влиявших на Николая I и его отношение к печати. Мнение Уварова в глазах императора лишилось пока только некоторой доли прежней своей силы и авторитета.

Строганов же, утвердившись на посту московского попечителя, ни на йоту не облегчил положение «Московского наблюдателя». Сотрудник журнала Н. Ф. Павлов в письме к Краевскому рассказывал в подробностях о цензурных перипетиях, пережитых майским номером журнала за 1837 г.: цензор В. И. Булыгин не пропустил по неясной причине статью Павлова о письмах Карамзина. Затем он не позволил напечатать в конце публикуемой части повести «продолжение впредь»105. Иначе говоря, недавно принявший на себя обязанности цензора Булыгин106 использовал тот же самый нелепый повод придраться к журналу, что и уже покойный Цветаев двумя годами ранее. Значит, эти абсурдные придирки не были инициативой отдельных цензоров.

Окончательно в том убеждает другой эпизод, описанный Павловым: «Погодин в объявлении о журнальных новостях пишет между прочим: „Павлов издает еще Три повести“; г. Булыгин зачеркивает красными чернилами эту фразу, вредную для общественного спокойствия. Погодин говорит: „Киреевский приготовляет к изданию собранные им русские песни“; г. Булыгин опять начинает путешествие по бумаге красными чернилами. Ему твердят, да это не тот Киреевский; г. Булыгину все равно. <…> Завтра на него принесут жалобу; не знаю, пропустят ли наши имена»107. В итоге в майской книге в разделе «Журнальные отметки» так и не появилось ни одного краткого сообщения об успехах московских литераторов. Его составляли новости исключительно из европейских стран. Значит, жалоба на деятельность молодого цензора не получила удовлетворения, а это говорит о том, что сделанные им исправления и исключение текста были санкционированы руководством цензурного комитета.

Весьма показательно, что когда в 1838 г. журнал перешел под негласное руководство В. Г. Белинского, тот поначалу тоже сетовал на проблемы с цензурой, но затем в письмах к друзьям он не вспоминал цензуру целый год — с августа 1838 по август 1839 г.108

Борьба «чиновничьей партии» с «Московским наблюдателем» имела скрытый характер (точно так же как в столице усобица Уварова с Сенковским), и сами сотрудники журнала отдельные эпизоды этой борьбы воспринимали как проявление глупости конкретных цензоров. Так, Погодин писал 1 декабря 1836 г. Одоевскому: «…бестолковее нашей цензуры придумать ничего нельзя, и я не понимаю, как ее терпят попечитель и министр»109. Вскоре после этого, 30 декабря, Одоевский заявлял Шевыреву: «Ясно вижу, хотя и не понимаю, отчего журнал в Москве издавать нельзя»110.

Спустя много месяцев, 8 сентября 1837 г., Шевырев, обращаясь к Одоевскому, после слов о произведениях Пушкина добавил: «Вижу более и более, что необходимо существование „Наблюдателя“. Если бы покойник (не тем будь помянут) нам не напроказил, дело шло бы лучше. — Поддерживать журнал мы думаем». А закончил автор письма словами: «Прощай. Пора к министру, который теперь здесь»111.

Последняя фраза говорит о том, что Уваров вернул свое расположение Шевыреву и, как увидим далее, Погодину. Но «Московский наблюдатель» поддерживать не собирался. Министру был нужен совершенно новый, лояльный ему журнал.

Журнал Андросова продолжал влачить довольно унылое существование, когда в декабре 1837 г. Уваров, как уже было отмечено, получил у императора разрешение двум московским профессорам выпускать новое ежемесячное издание. Вполне возможно, первые переговоры об этом с министром состоялись именно в сентябре. А уже 2 ноября обсуждение журнала приняло гласный характер и его опять поддержал генерал-губернатор Д. В. Голицын112. Характерно, что Погодин поначалу называл новый журнал «Наблюдателем». В своем дневнике он записал о разговоре, состоявшемся на литературном обеде у генерал-губернатора: «…решено было издавать Наблюдатель (sic) мне и Шевыреву. <…> Жуковский хорошо говорил за нас. А Строганов все лавирует»113.

В сложившейся ситуации московскому попечителю, вероятно, в конце концов оказалось неудобно действовать вопреки интересам Москвы, публично выраженным ее генерал-губернатором, а также воспитателем наследника. Через две недели, 16 ноября, Строганов, совершая очередное «лавирование», подписал представление Уварову, в котором просил того ходатайствовать у императора о разрешении журнала «Москвитянин». При этом он добавлял: «Имею честь напомнить, что ваше высокопревосходительство изъявили готовность свою в случае надобности поддержать некоторым пособием со стороны казны издание московских журналов»114. Последние слова косвенно подтверждают предположение, что Уваров еще при сентябрьском визите в Москву согласился поддержать будущий журнал Погодина и Шевырева (ведь никаких других местных журналов в то время не планировалось). Однако в полной мере своего замысла он попечителю раскрывать не стал.

И хотя Андросов продолжал издавать «Московский наблюдатель» до мая 1838 г., когда тот перешел в собственность к владельцу типографии Н. С. Степанову, Уваров разочаровался и в журнале, и в его редакторе. После 1836 г. он не проявлял к изданию никакого интереса, за исключением одного случая: когда в 1837 г. К. А. Полевой попытался получить право на издание «Московского наблюдателя» и ему было в этом отказано115. Очевидно, не в интересах Уварова было уступать своему противнику журнал, даже если для него самого издание оказалось бесполезным.

Неуспех «Московского наблюдателя» стоит объяснять комплексом причин. Вероятно, далеко не в полной мере соответствовал своей должности редактор журнала. Потому министр и недавние сотрудники Андросова решили новое издание устраивать без него. С большой долей уверенности можно говорить о равнодушии к журналу читательской аудитории, в первую очередь московского общества. Поэтому и Андросов в сентябре 1836 г. восклицал: «Русская публика — сфинкс пустоголовый. <…> Читатели наши требуют наслаждений, чаще — вещь важная — мнений готовых»116. Свидетельствует об этом и то, что обновленный журнал, переданный Степановым в распоряжение Белинского и его товарищей, был закрыт в 1839 г., т. к. не набрал необходимого числа подписчиков. Вероятно, во многом был прав и Гоголь, когда еще до выхода «Наблюдателя» упрекал своих приятелей, основных сотрудников журнала, в лени и равнодушии к собственному детищу117. Однако все эти факторы многократно усиливало постоянное вмешательство в дела издания московской цензуры. Она не только строила препятствия журналу, тормозила его выход, но и обесцвечивала его, лишая оригинальных черт. В итоге то, что выходило под обложкой издания, не могло привлечь ни широкую читательскую публику, ни талантливых авторов. И как следствие этого — «Московский наблюдатель» оказался не интересен Уварову.

Министру для воплощения его замыслов нужен был новый энциклопедический журнал с новыми издателями. Будущее покажет, что и этот журнал попадет в весьма сильную зависимость от московской цензуры. Имея на посту попечителя учебного округа влиятельного и ловкого недруга, Уваров был вынужден сносить многие его козни и тайные происки. Чем поддерживалось и укреплялось влияние Строганова, который долгое время оказывал негласное сопротивление начинаниям министра, — только лишь доверием императора и обычными аристократическими связями? Не опиралось ли оно на покровительство III Отделения — вопрос для отдельного исследования. Уваров недооценил своих скрытых противников, которые сумели изменить расклад сил в придворных кругах. Поэтому история «Московского наблюдателя» представляет, вероятно, первый случай, когда местная цензура долго, целенаправленно и успешно действовала вопреки желания и стремлений министра народного просвещения.

Список литературы Журнал "Московский наблюдатель", С. С. Уваров и московская цензура: к истории борьбы в русской периодической печати 1830-х гг

- Письма В. П. Андросова А. А. Краевскому // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 391 (Краевский А. А.). Д. 152.

- Письма С. П. Шевырева В. Ф. Одоевскому с приписками Н. А. Мельгунова // ОР РНБ. Ф. 539 (Одоевский В. Ф.). Оп. 2. Д. 758.

- Письма В. П. Андросова А. А. Ивановскому // Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Сигн. 9297/8.

- Письма Д. П. Голохвастова родным и знакомым // Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 404 (Голохвастов Д. П.). Д. 56.

- Журнал докладов государю императору. 1848 // Государственного архива Российской Федерации. Ф. 109 (III Отделение СЕИВК). 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 19.

- О разрешении В. П. Андросову издания журнала «Московский наблюдатель». 1834 // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 772 (Главное управление цензуры). Оп. 1. Д. 724.

- Об отказе в разрешении издателю газеты «Северная пчела» Н. И. Гречу выпуска особых литературных приложений к ней. 1834 // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 730.

- О строгом выговоре цензору за пропуск в журнале «Московский наблюдатель» статьи «О религии древних персов». 1836 // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 899.

- [Андросов В.П.] Как пишут критику // Московский наблюдатель. 1836. Ч.6. Апрель. Кн. 1. С. 470-494.

- [Борисевич А.Т.] «Русский инвалид» за сто лет. 1813-1913 (Юбилейный очерк). Ч. 1. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1913. 236 с.

- Бадалян Д..А. С. С. Уваров и журнальная борьба 1830-1840-х годов // Тетради по консерватизму. 2018. № 1. С. 203-218.

- Барсуков Н.. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22-х кн. Кн. 4. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 450 с.

- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22-х кн. Кн. 5. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. 520 с.

- Барсуков Н.. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22-х кн. Кн. 6. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. 400 с.

- Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т.11: Письма: 1829-1840 / Подг. текста и прим. К. П. Богаевской; ред. Н. Ф. Бельчиков. М.: Издательство АН СССР. 1956. 718 с.

- Березкина С.В. Вокруг запрещения журнала «Европеец» // Временник Пушкинской комиссии. Сборник научных трудов. Вып. 29. СПб.: Наука, 2004. С. 226-248.

- Бодрова А. С. О журнальных замыслах, чуткой цензуре и повседневном быте московских цензоров: из истории раннего «Москвитянина» // Пермяковский сборник / Под науч. редакцией: Н. Н. Мазур. Ч. 2. М.: Новое издательство, 2010. C. 350-371.

- Булгаков А.Я. «У тебя целый Сан-Франциско в твоем архиве.» (из «Современных записок и воспоминаний.» А.Я. Булгакова. Записи 1836-1859гг.) / Публ. С.В. Шумихина // Встречи с прошлым. М.: Русская книга, 2000. Вып. 9. С. 17-112.

- Бумаги князя В. Ф. Одоевского // Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 год. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1887. С. 1-65 (3-я пагин.).

- Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М.: Книга, 1986. 381 с.

- Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб.: Академический проект, 1999. 350 с.

- Гизо как историк // Библиотека для чтения. 1836. Т. 16. С. 1-40 (3 пагин.).

- Глинка С.Н. Записки. М.: Захаров, 2004. 464 с.

- Гнеденко В.М. Журнал «Московский наблюдатель» в 1835-1837 годах. Историософские взгляды русских шеллингианцев. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2005. 22 с.

- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. Письма: 1820-1835 / Ред. В. В. Гиппиус. М.: Издательство АН СССР, 1940. 540 с.

- Готовцева А. Г, Киянская О. И. Рылеев. М.: Молодая гвардия, 2013. 350 с.

- Два новых прихода в Москве и плески фонтанов Тверского бульвара // Московский наблюдатель. 1837. Ч. 12. Июнь. Кн. 1. С. 380-386.

- Дмитриев М.М. Главы из воспоминаний моей жизни / Подг. текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой. Вступит. статья К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. М.: НЛО, 1998. 752 с.

- Дьяконович-Лога К. Несколько замечаний о религии древних персов // Московский наблюдатель. 1836. Ч. 8. Июль. Кн. 1. С. 89-115.

- Записки Н. Н. Мурзакевича. 1806-1883 // Русская старина. 1887. Т. 53. Январь. С. 16-46.

- Из бумаг Степана Петровича Шевырева // Русский архив. 1878. Кн. 2. № 5. С. 47-87.

- Из переписки князя В. Ф. Одоевского. IV. Письма М. П. Погодина // Русская старина. 1904. Март. С. 705-716.

- Из переписки князя В. Ф. Одоевского. X. Письма С. П. Шевырева // Русская старина. 1904. Май. С. 367-375.

- Из пушкинианы П. И. Бартенева / Публ. и коммент. М. А. Цявловского // Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 1. М., 1936. С. 489-562.

- К истории возникновения «Московского наблюдателя» [Письмо В. П. Андросова М. А. Максимовичу, 29 декабря 1934 г.] / Вступ. статьи В. П. Науменко, В. И. Семевского // Голос минувшего. 1917. Кн. 1. С. 273-277.

- Казаков Н.И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Кон-текст-1989: Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1989. С. 5-41.

- Колюпанов Н.П. Биография Александра Ивановича Кошелева. М., 1892. Т. 2. XII, 436, 153 с.

- Куликов Н. И. А. С. Пушкин и П. В. Нащокин. Очерки и воспоминания // Русская старина. 1881. Т. 31. Август. С. 599-622.

- Мозги человеческие, открытые «Библиотекой для чтения» // Московский наблюдатель. 1837. Ч. 12. Июнь. Кн. 1. С. 379-380.

- Мордовченко Н.И. Гоголь и журналистика 1835-1836гг. // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования / Под ред. В. В. Гиппиуса; отв. ред. Ю. Г. Оксман. Т. 2. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1936. С. 106-150.

- Москва — Петербург: Pro et contra: Диалог культур в истории национального самосознания: Антология / Сост. К. Г. Исупов. СПб.: Издательство РХГИ, 2000. 711 с.

- Наблюдатель. Москва и Петербург в литературных отношениях // Московский наблюдатель. 1836. Март. Кн. 1. С. 181-187.

- Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. / Подготовка текста, вступ. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. Т. 1. 1826-1857. [М.; Л.:] Гослитиздат, 1955. 543 с.

- Павлов Н. Ф. Сочинения: Три повести. Новые повести. Стихотворения. Статьи / Сост., авт. послесл. и примеч. Л. М. Крупчанов. М.: Советская Россия, 1985. 304 с.

- Перцов Н. В. Пильщиков И. А. «Бессмертное поношение» (Об одном из последних бурлескных опытов Пушкина) // Philologica. 2003/2005. Vol. 8. № 19/20. С. 57-90.

- Петрунина Н.Н. «На выздоровление Лукулла» // Петрунина Н.Н. Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика. Л.: Наука, 1974. С. 323-361.

- Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу / С пояснениями С. И. Пономарева. СПб.: Тип. Императорской акад. наук, 1882. 143 с.

- Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому 1825-1874 годов (из Остафьевского архива) / Изд. с предисл. и примеч. Н. П. Барсукова. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1901. 222 с.

- Письма Н. Ф. Павлова к А. А. Краевскому // Отчет Императорской публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. С. 84-116.

- Погодин М. П. Воспоминание о Степане Петровиче Шевыреве. СПб.: Печатня В. Головина, 1869. 60 с.

- Погодин М.П. Отрывок из драматической поэмы // Новоселье. СПб.: Типография вдовы Плюшара с сыном. 1833. С. 518-522.

- Проскурин О.А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М.: ОГИ, 2000. 366 с.

- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: 1837-1937. Т. 16: Переписка. 1835-1837 / Общ. ред. Д. Д. Благой. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1949. 504 с.

- П-щ-вН. [Павлищев Н.И] Брамбеус и юная словесность // Московский наблюдатель. 1836. Ч. 2. Июнь. Кн. 1. С. 442-465; Кн. 2. С. 599-637.

- Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год: Напечатан по распоряжению Министерства народного просвещения. СПб.: Типография Морского министерства, 1862. 482 с.

- Свербеев Д. Н. Мои записки / Изд. подгот.: М. В. Батшев, Б. П. Краевский, Т. В. Медведева. М.: Наука, 2014. 942 с.

- Сироткин В.Г. Наполеоновская «война перьев» против России // Новая и Новейшая история. 1981. № 1. С. 137-152.

- Сироткин В. Г. Русская пресса первой четверти XIX века на иностранных языках как исторический источник // История СССР. 1976. № 4. С. 77-97.

- Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. / Подг. к печати Ю. И. Масанов; ред. Б. П. Козьмин. Т. 2: Алфавитный указатель псевдонимов. Псевдонимы русского алфавита. К-П. М.: Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1957. 387 с.

- Фишер К. И. Записки сенатора. М.: Захаров, 2008. 262 с.

- Хомяков А. С. Сочинения. Т. 8: Письма. М.: Университетская типография, 1900. С. 192.

- Цензоры Российской империи: конец XVIII — начало XX века. Биобиблиографический справочник / Рук. работы Н. Г. Патрушева. СПб., 2013. 480 с.

- Шевырев С.П. О критике вообще и у нас в России // Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Март. Кн. 1. С. 493-525.

- Шевырев С.П. Словесность и торговля // Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Март. Кн. 1. С. 5-29.

- Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи: Главы высших и центральных учреждений, 1802-1917. Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 936 с.

- Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801-1906: Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 992 с.

- Шуточки «Библиотеки для чтения» // Московский наблюдатель. 1836. Ч. 8. Июль. Кн. 1. С. 137-140.

- Эолова арфа [Тургенев А.И.]. Письмо из Флоренции // Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Март. С. 296-327.