Зимнее питание сибирской косули (Capreolus pygargus Pall., 1771) в Центральной Якутии

Автор: Аргунов А.В., Степанова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований выявлено, что в условиях холодного климата у популяции сибирской косули существенно меняются рацион и потребность в кормах. Эколого-географические условия региона и биохимический состав поедаемых косулей растений определяют обедненность видового состава эндоби-онтных инфузорий в пищеварительном тракте. Поведенческие реакции в кормодобывающей деятельности косули являются адаптивными стратегиями к экстремальным условиям севера.

Косуля, тебеневка, древесно-кустарниковые корма, травянистые растения, лишайники, эндобионтные инфузории

Короткий адрес: https://sciup.org/14084213

IDR: 14084213 | УДК: 591.53:599.735.4

Текст научной статьи Зимнее питание сибирской косули (Capreolus pygargus Pall., 1771) в Центральной Якутии

Результаты исследований и их обсуждение. Зимний режим питания косули в Центральной Якутии складывается с конца октября при устойчиво низких температурах воздуха и окончательно установившемся снежном покрове. Косули начинают раскапывать снег для добывания травянистых растений, низкорослых кустарников и кустарничков, наземных лишайников. Тебеневка начинается обычно при толще снега в 10–15 см и продолжается весь снежный период, обеспечивая питание подснежными зелеными кормами и травянистой ветошью.

Как отмечал О.В. Егоров [4], при повышении высоты снега до 25–30 см косули прекращают тебеневку и переходят на преимущественное питание веточными кормами. По нашим наблюдениям, это происходит не везде. При недостатке надснежных кормов косули для добывания пищи разгребают снег высотой даже в 60 см и более. Тебеневка прекращается только у истощенных особей, которые не могут раскапывать лунки в глубоком снежном покрове и переходят на питание малоценными надснежными частями растений или же кормятся в копанках других косуль. Площадь кормовых лунок косуль колебалась от 33×40 до 68×78 см, в среднем составляла 48×56 см (n=37). Травостой в кормовых лунках, выбитый копытами и объеденный животными, полностью или частично выпадает из состава фитоценозов. Полное отмирание побегов зарегистрировано у вечнозеленых кустарничков – толокнянки и брусники (рис. 1). За сутки одна косуля выкапывает от 1 до 12 лунок (в среднем 6,6±1,4) с кустарничками брусники и толокнянки (n=10). Число копанок с покровом из этих растений возрастает в течение зимы, достигает максимального количества в марте. За зимний период одна косуля раскапывает не менее 1188 лунок с этими кустарничками. При этом ежегодно в лиственничных и сосново-лиственничных лесах выбивается и выедается в среднем 319,3 м2 бруснично-толокнянкового покрова. В Якутии косуля интенсивно поедает эти растения в течение всей зимы, что оказывает заметное влияние на сукцессии надпочвенного покрова и произрастание ягодных кустарничков в лиственничных лесах. Травянистые растения менее подвержены механическому воздействию копытных благодаря способности к быстрому восстановлению.

Рис. 1. Поврежденный толокнянковый покров – результат зимней кормодобывающей деятельности косули

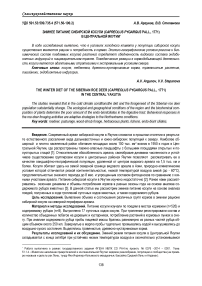

В ноябре в содержимом рубцов косуль (n=3) на долю травянистых растений приходилось 20,5–45,3% (в среднем 35,0±7,6%). По сравнению с октябрем объем потребления травы уменьшался почти наполовину (48,4%) [3]. Древесно-кустарниковые корма занимали 55,3–80,2% (в среднем 65,0±7,6%) пищевой массы рубцов (рис.2).

Рис. 2. Процентное соотношение основных групп кормов в содержимом рубцов косули в ноябре в Центральной Якутии (n=3)

Об увеличении пищевой роли древесно-кустарниковых кормов в течение зимы свидетельствуют и другие единичные факты. В декабре на фоне усиления морозов в содержимом рубца одной косули доля травянистых растений составляла 28,5 %, а веточных - 71,5 %. Это указывает, вероятно, на повышение по-едаемости древесно-кустарниковых кормов в сильные холода в связи с меньшими затратами энергии на их добывание и снижением двигательной активности животных при ужесточении морозов.

Травянистые растения, как и в другие сезоны, животные поедали зимой в основном в открытых биотопах. В ноябре подснежная зелень отмечалась в 63,5 % поедей косуль, которую они находили в основном в низинах (31,8%), пойменных лесах (9,4%) и кочкарниках (22,3%). Они не пренебрегали и торчащими из снега верхними частями сухих травянистых растений (14,1% поедей). Осоки занимали 36,5 %, злаки - 17,6 % поедей.

В лесных стациях основу подснежного зеленого корма косули составляет хвощ камышковый, отличающийся высоким содержанием сахаров и низким содержанием клетчатки [5, 6]. Он часто произрастает на гарях и привлекает сюда косуль.

Зимой косули охотно поедали полынь замещающую (6,2% встреч в поедях). По мнению П.А. Мантейфеля (1928) [цит. по: 7], содержащиеся в полыни алкалоиды обладают противогельминтным действием. В Западной Сибири косули мигрировали осенью из лесной зоны на расстояние до 1000 км, чтобы достичь полынных степей, где они паслись всю зиму.

Косули поедают вех ядовитый ( Cicuta virosa ) и борщевик рассеченный ( Heragleum dissegtum ), а также другие растения с токсическими свойствами. По встречаемости в зимних поедях они составляли соответственно 2,4 и 3,9 %.

Зимой избирательность питания косули заметно уменьшалась. Они потребляли многие виды растений, не поедаемые или слабо поедаемые летом и осенью. Неприхотливость косули в выборе зимних кормов отчетливо проявлялась в скусывании высохших стеблей, возвышающихся над снегом. Уменьшение пищевой избирательности животных наиболее заметно во второй половине зимы, когда многие виды корма становятся труднодоступными.

На деревьях и кустарниках косули скусывают ветви диаметром от 1,1 до 2,5 мм, в среднем - 1,6±0,19 мм. У шиповника диаметр срезанных веток больше - от 1 до 10 мм, в среднем 3,5±0,37 мм. На отдельных деревьях или кустарниках скусываются от 2 до 10 побегов. К наиболее предпочитаемым кормам относятся ивы. В Центральной Якутии ивняки занимают большие площади и являются для косули хорошо доступным и практически повсеместным источником питания. При глубоком снеге ивы становятся едва ли не единственным доступным и достаточно полноценным кормом косуль во многих местообитаниях. Побеги ивы в Восточной Сибири содержат 14,7 % сырого протеина, 3,1 % жира и по своей пищевой ценности не уступают травянистым растениям [9].

В верховьях Енисея косули скусывают побеги диаметром до 5–8 мм [10], на Южном Урале – до 2–4 мм, иногда до 5–6 мм [11], что больше, чем в Якутии. Возможно, это является следствием лучшей обеспеченности центральноякутской косули веточным кормом, что позволяет ей выбирать более тонкие побеги, питательность и переваримость которых больше, чем у толстых ветвей.

В ноябре отмечен один случай поедания хвои сосны. Во второй половине зимы сосновая хвоя поедается чаще, но все же довольно редко. В марте она составляла в поедях всего 1%. В позднезимний период хвою сосны, а также побеги лиственницы поедают в основном истощенные животные. Поэтому интересно отметить, что в Западном Забайкалье и Красноярском Приангарье хвоя сосны относится к числу основных зимних кормов косули [12, 13]. Вместе с тем на юге Дальнего Востока, как и в Якутии, она является вынужденным кормом [8]. По мнению зоолога А.И. Кальниньша [цит. по: 14]: «… поедание хвои восполняет в организме косуль недостаток воды и витаминов, которых зимой остро не хватает в основных кормах… входящие в ее состав эфирные масла избавляют организм от кишечных паразитов».

Важную группу зимних кормов центральноякутской косули составляют, как отмечалось выше, кустарнички брусники и толокнянки. Они характеризуются широким распространением и большими запасами в лесах Центральной Якутии, содержат большое количество влаги (до 50,6%), витаминов и других веществ, полезных для организма животных. В ноябре кустарнички встречались в 9,2 % поедей косуль. В рубцовом содержимом их доля достигала 40–60 %. В марте частота поедания кустарничков увеличивалась до 23 %.

Кроме Якутии ягодные кустарнички хорошо поедаются косулей на Европейском Севере [14], в Восточном Забайкалье и Иркутской области [7]. В Западном Забайкалье и Красноярском Приангарье они не относятся к числу основных зимних кормов [8, 12, 13]. Между тем косуля часто поедает здесь хвою сосны. Такая же особенность в поедании хвои сосны наблюдается у лося. В Якутии он поедает ее мало [2] (наши наблюдения), в западных частях ареала – много, что связано с географическими различиями кормовых условий [19].

Одним из питательных и хорошо усвояемых зимних кормов с большим содержанием воды, что важно для косули [11], являются кустистые лишайники. Косули предпочитают древесные лишайники, в основном рода Evernia, которые в значительном количестве поедаются всю зиму (84,6 % встреч в поедях). Животные обычно находят их на упавших ветвях и на поваленных ветром деревьях.

Наземные лишайники поедаются меньше (15,4%). Следы питания ими встречались редко даже в участках сплошного лишайникового покрова. К наиболее поедаемым относятся лишайники родов Cladonia, Cla-dina, Cetraria . В других частях ареала значение лишайников в рационе не превышает 0,7 % [11]. В Западном Забайкалье их потребление не наблюдалось [12] или отмечалось только в отдельных участках [7]. В Красноярском Приангарье и в верховьях р. Енисея они – обычный, хотя и не основной зимний корм [7, 10]. На юге Дальнего Востока лишайники относятся к вынужденным кормам косули [8].

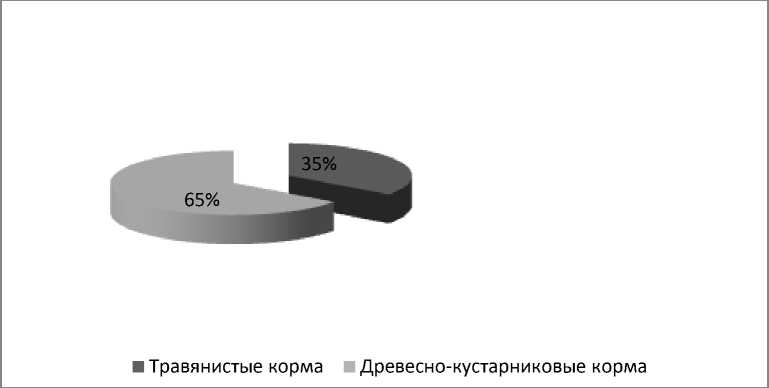

Рис.3. Встречаемость основных групп кормов в питании косули в различные периоды зимы (n=381)

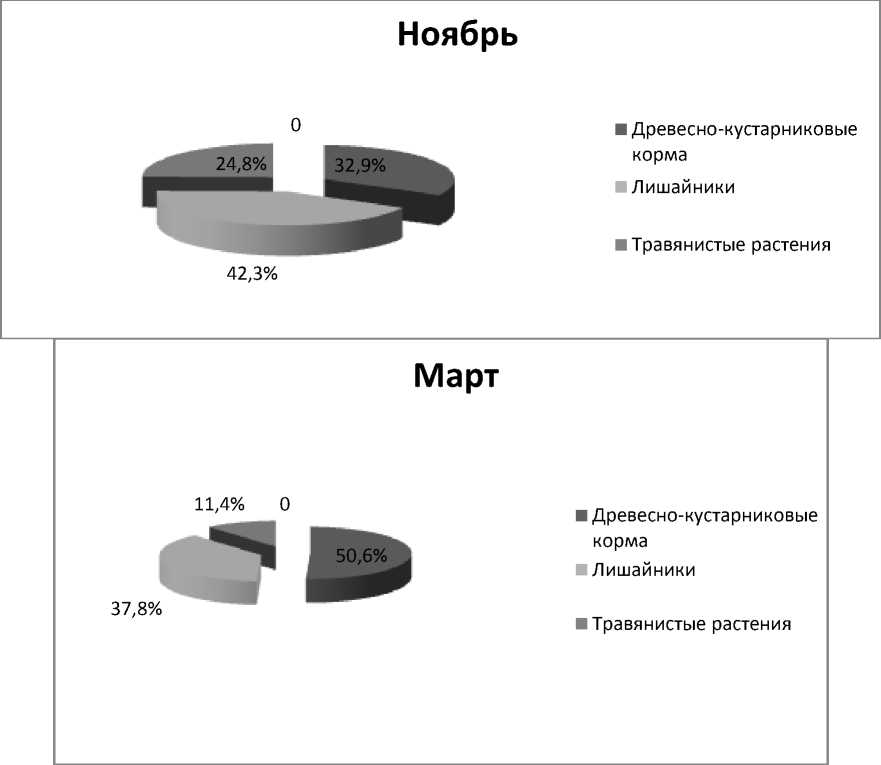

Соотношение разных групп корма в питании косули изменяется на протяжении зимы. По результатам регистрации поедей (n=381), лишайники потребляются довольно постоянно, травянистые растения к концу зимы поедаются меньше, древесно-кустарниковые – больше (рис.3). В среднем, по результатам троплений в разные годы, первое место по частоте поедания занимают древесно-кустарниковые корма, второе – лишайники, третье – травянистые растения (рис.4). При этом большую долю древесно-кустарниковых кормов составляют побеги брусники и толокнянки – 29,0 %.

■ Древесно-кустарниковые корма ■ Лишайники ■ Травянистые растения

Рис.4. Встречаемость основных групп кормов в зимнем питании косули (n=526)

Иной характер питания косули отмечен только в сенокосных угодьях, где она может кормиться у стогов сена. В декабре-январе у добытых здесь косуль травянистые растения занимали 71,1–82,3 % содержимого рубцов (n=4).

Заключение. Переход косули на зимний режим питания начинается с установлением устойчивого снежного покрова с середины или с конца октября. При этом потребление древесно-кустарниковых кормов при позднем установлении высокого снежного покрова задерживается, при быстром нарастании мощности снега происходит раньше. Важнейшим элементом кормодобывающей деятельности косули в течение всего зимнего периода является тебеневка, которая обеспечивает животных в экстремальные холода наиболее питательными зимнезелеными кормами в виде ягодных кустарничков, хвощей и другой подснежной травянистой ветошью. Такой способ питания может иметь адаптивное значение для переживания суровой зимы в условиях Севера. В результате зимней кормодобывающей деятельности косуля оказывает заметное влияние на сукцессии надпочвенного покрова и произрастание ягодных кустарничков в лиственничных лесах. Ежегодно в лиственничных и сосново-лиственничных лесах одной особью косули выбивается и выедается в среднем 319,3 м2 бруснично-толокнянкового покрова. Соотношение разных групп корма в питании косули изменяется на протяжении зимы. Первое место по частоте поедания занимают древесно-кустарниковые корма (48,8 %), второе – лишайники (32,1 %), третье – травянистые растения (19,1 %). Хвоя сосны, обычный зимний корм вида в западных частях ареала, в Центральной Якутии поедается крайне мало. Биохимический состав поедаемых кормов и наличие в рационе косули специфических ядовитых растений способствуют обеднению видового состава симбионтных инфузорий в пищеварительном тракте.

Список литературы Зимнее питание сибирской косули (Capreolus pygargus Pall., 1771) в Центральной Якутии

- Аргунов А.В. Формирование ареала и современное распространение сибирской косули (Capreolus pygargus, Cervidae) в Якутии//Зоол. журн. -2013. -Т. 92, № 3. -С. 346-352.

- Егоров О.В. Дикие копытные Якутии. -М.: Наука, 1965. -259 с.

- Аргунов А.В., Степанова В.В. Структура рациона сибирской косули в Якутии//Экология. -2011. -№ 2. -С. 144-147.

- Млекопитающие Якутии/В.А. Тавровский, О.В. Егоров, В.Г. Кривошеев . -М.: Наука, 1971. -660 с.

- Егоров А.Д. Химический состав кормовых растений Якутии (лугов и пастбищ). -М.: Изд-во АН СССР, 1960. -336 с.

- Каротиноиды и кормовая ценность Equisetum variegatum (хвоща пестрого), произрастающего на полюсе холода/К.А. Петров, В.А. Чепалов, В.Е. Софронова //Вестник ЯГУ. -2007. -Т.4. -№ 4. -С. 5-10.

- Фетисов А.С. Косуля в Восточной Сибири. -Иркутск: Обл. изд-во, 1953. -73 с.

- Бромлей Г.Ф., Кучеренко С.П. Копытные юга Дальнего Востока СССР. -М.: Наука, 1983. -305 с.

- Чернявский Ф.Б., Домнич В.И. Лось на северо-востоке Сибири. -М.: Наука, 1989. -127 с.

- Смирнов М.Н. Косуля в верховьях Енисея. -Красноярск, 2000. -154 с.

- Данилкин А.А. Оленьи (Cervidae). Млекопитающие России и сопредельных регионов. -М.: Геос, 1999. -552 с.

- Смирнов М.Н. Косуля в Западном Забайкалье. -Новосибирск: Наука, !978. -189 с.

- Ельский Г.М. Косуля Красноярского Приангарья//Охота и охотничье хозяйство. -1983. -№ 3. -С. 22-23.

- Тимофеева Е.К. Косуля. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. -224 с.

- Мачахтыров Г.Н. Особенности биологии и разнообразие симбиотических инфузорий диких копытных Якутии//Тез. докл. XII Междунар. науч. конф. по арктическим копытным (8-13 августа 2007 г.)./отв. ред. В.М. Сафронов. -Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 2007. -Ч. II. -С. 71-72.

- Баймакова Л.Г. Эндобионтные инфузории пищеварительного тракта косули сибирской: автореф. дис.. канд. биол. наук. -Омск, 2004. -18 с.

- Корчагина Т.А. Инфузорная фауна преджелудков некоторых представителей семейства Полорогие (Bovidae) и Олени (Cervidae)//Актуальные вопросы ветеринарной биологии. -2012. -№ 2. -С. 30-33.

- Мачахтыров Г.Н. Специфика симбиофауны северного оленя и диких копытных животных Якутии//Достижения науки и техники АПК. -2009. -№ 1. -С. 41-43.

- Филонов К.П. Лось. -М.: Лесн. пром-сть, 1983. -248 с.