ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Автор: Дубровин А. Ю.

Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: Т. 2, № 1-2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Злоупотребление служебными полномочиями является общественно опасным преступлением, препятствующим работе властных структур и хозяйствующих субъектов, посягающим на государственные и общественные интересы. Данный тип преступлений присущ всем типам государств, и появился одновременно с зарождением государственности. Первое отражение должностных преступлений в русском законодательстве приходится на середину XXII века. Ответственность за злоупотребление служебными полномочиями предусмотрена ст. 285 Уголовного кодекса РФ.

Должностные преступления, ответственность за должностные преступления, злоупотребления, злоупотребления должностными полномочиями, должностное лицо, ст. 285 УК РФ, коррупция

Короткий адрес: https://sciup.org/14118353

IDR: 14118353 | УДК: 343.3 + 93

Текст статьи ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законодательство государства, как совокупность нормативно-правовых актов, отражает особенности социального и экономического уклада общества и устанавливает уголовную ответственность за преступления против государственной власти и против интересов государственной службы. В число этих преступлений входит злоупотребление должностными полномочиями — его состав как никакой другой тесно связан с политическим строем страны и ее экономикой [9]. Общественная опасность преступления состоит в том, что в результате его совершения нарушается нормальная, регламентированная законом деятельность аппарата законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления [3].

Созданиенормативно-правовой базы

Понятие «злоупотребление должностными полномочиями» претерпевало изменения на протяжении длительного исторического периода.

Первым российским законодательным актом, содержащим понятие должностного преступления, стало Соборное уложение 1649 г. В нем была сформулирована ответственность за неправосудие, взяточничество и другие преступления, а к ответственности привлекались не только государственные судьи, но и лица, осуществлявшие правосудие в патриаршем суде, воеводы, дьяки и приказчики; за некоторые виды злоупотребления властью наказывались не только государственные лица, но и выборные представители местного самоуправления — губные старосты.

В 1714 г. Петр I издал Указ «О фискалах и о их должности», где взятки, кража казны и прочие подобные деяния отнесены к преступлениям, направленным во вред «государственному интересу». В 1782 г., во время правления Екатерины II, издается «Устав благочиния», в котором преступления разделяются на злоупотребление должностью, неисполнение должности, упущение должности. Однако содержание самих видов преступлений полностью не раскрывалось [1].

В XIX в. основными документами Российского государства в уголовной сфере были Свод законов Российской империи (1832 г.) и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). Уложение с изменениями 1857, 1866 и 1885 гг. действовало до 1903 г. В 1903 г. нормы, регулирующие ответственность за отдельные нарушения по должности, были расширены [8].

Толчок развитию уголовного законодательства новой эпохи дала Октябрьская революция. В первые годы советской власти уголовное законодательство кодифицировано не было, борьба с преступностью, в том числе и в сфере должностных преступлений, регулировалась декретами, постановлениями Съездов Советов и правительства, различными инструкциями и положениями. Первый УК РСФСР вступил в силу только 1 июня 1922 г., с его принятием борьба с должностными преступлениями получила особый приоритет. В новом уголовном кодексе злоупотребление властью трактовалось как «совершение должностным лицом действий, которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебному положению и которое, не будучи вызвано соображениями служебной необходимости, повлекло за собой нарушение правильной работы учреждения, или предприятия, или общественного порядка, или частных интересов отдельных граждан», при этом все служащие государственных и общественных организаций рассматривались как субъекты должностных преступлений.

Изменения законодательства о должностных злоупотреблениях в УК РСФСР 1926 г. были несущественными; в 1928 г. в УК РСФСР отменены меры дисциплинарного характера и вновь установлена уголовная ответственность за злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти и халатное отношение к служебным обязанностям [2]. В 1937 г. НКЮ РСФСР издает Приказы «О судебной практике по делам о должностных преступлениях», запрещающие судам осуждать за должностные злоупотребления рядовых рабочих и колхозников.

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (вступил в действие с 1 января 1961 г.) ограничен круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за должностные преступления, и появилось новое определение злоупотребления властью или служебным положением: «…умышленное использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан» [12].

Помимо этого УК РСФСР 1960 г. содержал указание на отличие простого служащего от должностного лица через наделение последнего функциями представителя власти, административно-хозяйственными или организационно-распорядительными функциями в государственных или общественных учреждениях, организациях, что явилось шагом вперед по сравнению с ранее действовавшим законодательством.

Дальнейшие изменения в законодательстве о должностных преступлениях произошли в начале 90-х гг.: 18 февраля 1993 г. была отменена смертная казнь за получение взятки при отягчающих обстоятельствах. Уголовный кодекс был дополнен ст. 175.1, предусматривающей уголовную ответственность должностного лица за нарушение антимонопольного законодательства в виде неисполнения предписания Антимонопольного комитета РФ.

Российское законодательство, отойдя от определения должностного лица, прошло путь от широкого понимания субъекта должностного преступления к определению субъекта через его функциональные обязанности по службе. Наибольшее влияние на развитие уголовного законодательства о должностных преступлениях оказали общественно-политические процессы, происходившие в стране.

В настоящее время действует Уголовный кодекс, принятый Государственной Думой 13.06.1996 г. [11]

Признаки должностных преступлений

Обязательным условием устойчивости и динамичного развития государства, обеспечения достойных условий жизнедеятельности населения является эффективная работа органов управления. Экономическую безопасность государства на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном — обеспечивает взаимосвязанная система органов управления, хозяйствующих структур и личности.

Одной из основных причин недостаточной эффективности управления является злоупотребление должностными полномочиями, следовательно решение проблемы достигается за счет строгого соблюдения законности государственными и муниципальными служащими и повышения качества деятельности. Разработка и реализация эффективных мер по противодействию коррупции являются необходимым средством обеспечения стабильного развития страны и общества. Огромное значение приобретает работа по осуществлению грамотного и целенаправленного противодействия должностным преступлениям.

Особенностью должностных преступлений является общественная опасность: посягая на нормальное функционирование органов управления и учреждений, должностное лицо подрывает не только их авторитет в обществе, но и уверенность граждан в защищенности своих прав и законных интересов.

Должностные преступления обладают рядом общих признаков, которые отличают их от других преступных посягательств:

-

1) преступления могут быть совершены специальным субъектом — должностным лицом, государственным служащим или служащим органа местного самоуправления (исключение составляет лишь ст. 291 УК — дача взятки, где субъект общий);

-

2) указанные преступления совершаются только благодаря служебному положению и не связаны со служебной необходимостью;

-

3) посягательства нарушают правильную, законную деятельность государственного аппарата (аппарата местного самоуправления), и совершаются вопреки интересам службы;

-

4) должностные преступления могут быть совершены лицами, занимающими должности в государственных органах (федеральных и субъектов федерации), органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях России [4].

Злоупотребление должностными полномочиями — это «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» (ст. 285 УК РФ).

В свою очередь общественная опасность злоупотребления должностными полномочиями заключается в том, что в результате его совершения нарушается нормальная, регламентированная законом деятельность аппаратов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления.

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, возникающие в процессе нормального функционирования государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ.

Дополнительным объектом посягательства выступают права и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересы общества или государства [10].

Злоупотребление должностными полномочиями относится к числу преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы понимается совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями [6].

В заключение необходимо отметить, что законодатель не случайно выделяет злоупотребление должностными полномочиями как одно из основных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, т. к. общественная опасность такого преступления состоит в том, что в результате его совершения нарушается нормальная, регламентированная законом деятельность аппарата законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления. При этом, основным непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения, регулирующие нормальную работу государственного аппарата и аппарата местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев, а дополнительный объект составляют общественные отношения, охраняющие права и законные интересы граждан, организаций, общества и государства.

Количество совершаемых преступлений

Анализ современной криминогенной обстановки показывает, что уровень коррупции в Российской Федерации продолжает

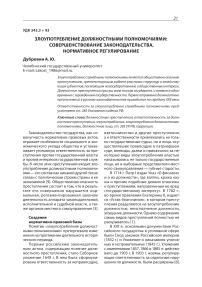

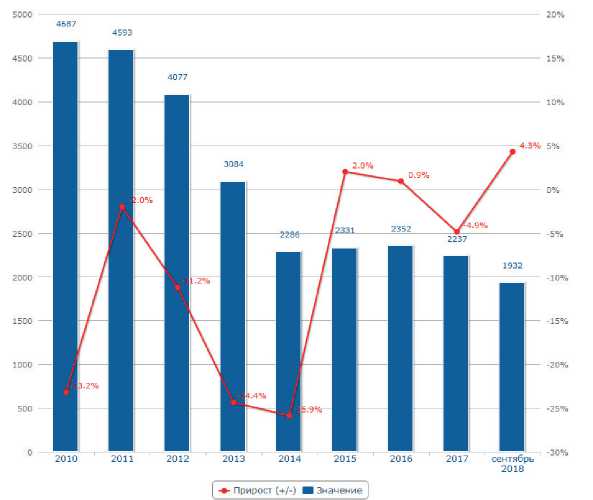

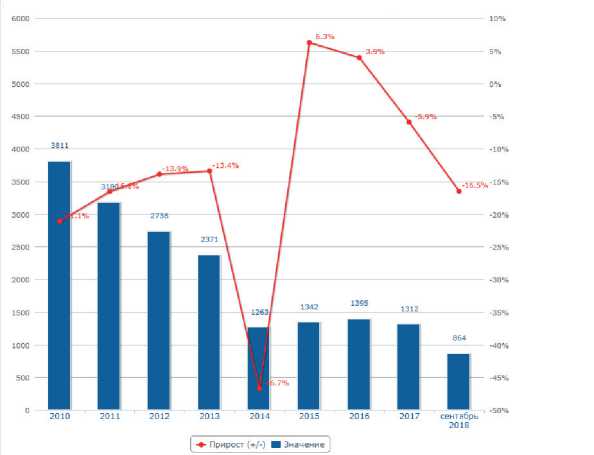

Количество и динамика зарегистрированных, нераскрытых и переданных в суд преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ в 2010— 2018 гг., представлено на рисунках 1—3.

Несмотря на то, что количество преступлений относительно невелико, проблема злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами в органах государственной власти и местного самоуправления является одной из наиболее важных: коррупционные преступления представляют особую опасность, а коррупция и иные преступления, совершаемые должностными лицами, характерны для всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) [13].

Особая общественная опасность злоупотребления служебным положением заключается в том, что:

Рис. 1. Зарегистрировано преступлений по ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями

расти и сдерживает социально-экономические реформы. Так, в I—III кварталах 2018 г. удельный вес преступлений, связанных с злоупотреблениями должностными полномочиями, составил 0,1 % от общего количество зарегистрированных преступлений. Всего за 9 месяцев зарегистрировано 1932 преступления, при этом рост по сравнению с предыдущим периодом составил 4,3 % [7].

-

• должностное лицо подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления;

-

• в результате преступления наступают социально опасные последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства.

Рис. 2. Количество преступлений по ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд

Рис. 3. Не раскрыто преступлений по ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями

Правовое обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации постоянно совершенствуется: приняты Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-Ф [5]

и целый ряд других нормативно-правовых актов; реализуется Национальный план противодействия коррупции; ратифицирован ряд международных антикоррупционных конвенций и т. д.