Значение дендрохронологических исследований памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири российским государством в конце XVI-XVIII вв

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

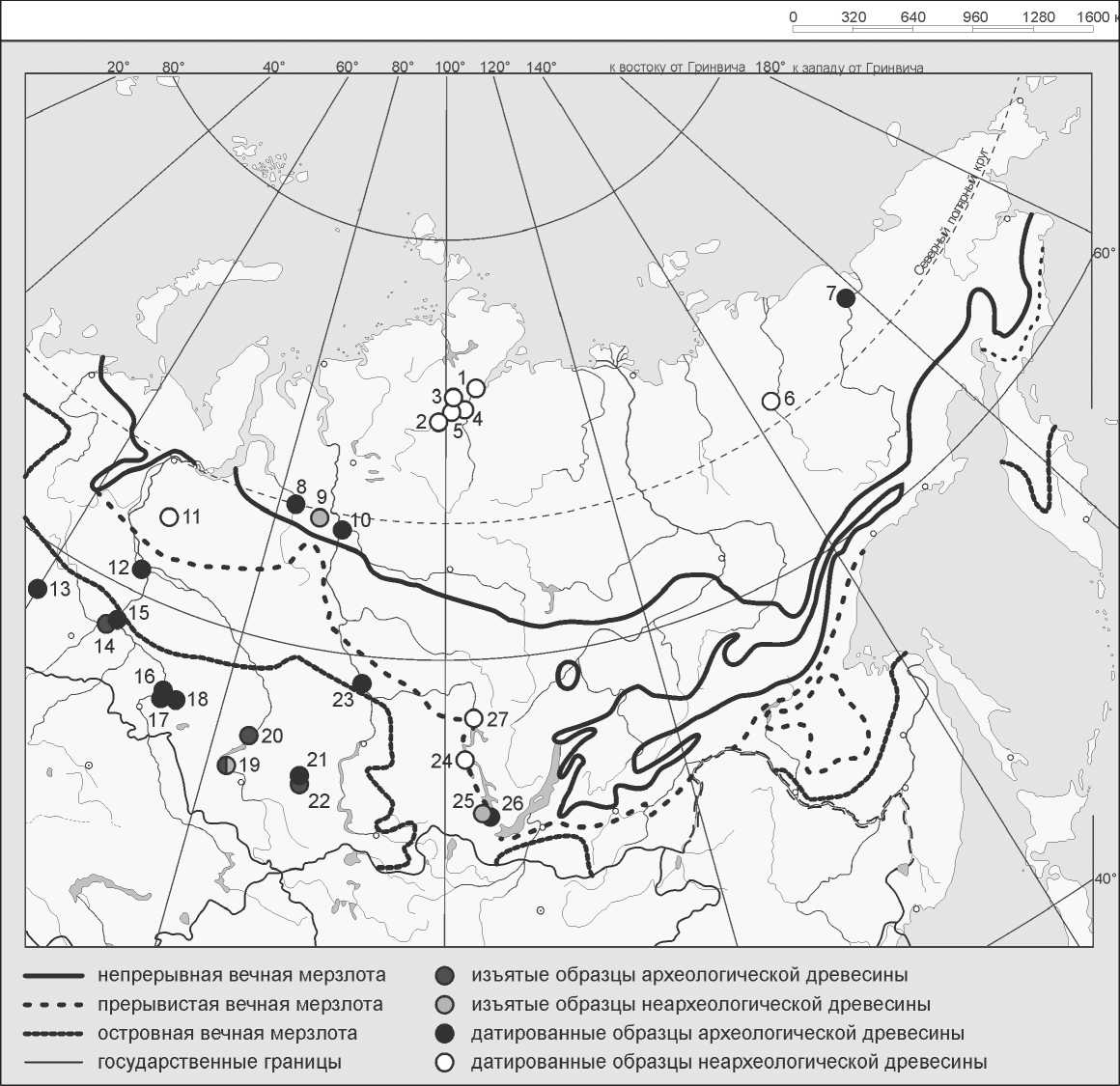

В силу естественных ограничений метода радиоуглеродного датирования дендрохронология является единственным естественнонаучным методом датирования археологических памятников периода освоения Сибири и Дальнего Востока Российским государством в конце XVI-XVIII вв. К настоящему моменту датированы образцы древесины из 27 памятников. В данной статье проводится аналитическое обобщение результатов дендрохронологических исследований архитектурных и археологических памятников, приведен полный список исследованных памятников и карта их расположения в контексте природно-климатических условий. Автор определяет проблемы и возможности метода дендрохронологического датирования. На примере археологического памятника Ананьино-I (Омская область) рассматриваются проблемы согласования данных письменных, археологических и дендрохронологических данных по хронологии памятника.

Дендрохронология, датирование, сибирь, дальний восток, археологические памятники, архитектурные памятники, ананьино-i

Короткий адрес: https://sciup.org/170175936

IDR: 170175936 | УДК: 902/904 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-1/97-112

Текст научной статьи Значение дендрохронологических исследований памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири российским государством в конце XVI-XVIII вв

Активное изучение археологических памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири Российским государством, началось с конца 1960-х гг. и связано с проведением масштабных археологических исследований Мангазеи [8; 9]. Эти раскопки были задуманы руководителем исследований М.И. Беловым как комплексные и междисциплинарные, что выразилось в привлечении к решению исторических и археологических задач специалистов-дендрохронологов. Масштаб дендрохронологических исследований соответствовал масштабу исследований археологических: было датировано 208 образцов археологической древесины, что остается абсолютным рекордом для памятников в Сибири до настоящего времени [8, с. 93–107; 59]. Полученные результаты наглядно продемонстрировали сообществу археологов и историков перспективность применения дендрохронологического датирования археологической древесины.

Целью настоящей работы является аналитическое обобщение результатов дендрохронологических исследований архитектурных и археологических памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири Российским государством в конце XVI–XVIII вв. В процессе достижения цели решается ряд конкретных задач: составление максимально полного списка памятников, на которых проводились дендрохронологические исследования; создание карты расположения памятников, подвергнутых дендрохронологическим исследованиям; выявление проблем дендрохронологического датирования, вызванных спецификой исторической действительности и особенностями археологизации памятников; выявление возможностей дендрохронологии, продуктивно дополняющих методы археологических и исторических исследований; рассмотрение вопроса соотношения разнородных источников о хронологии на примере памятника Ананьино-I (Тар-ское Прииртышье, Омская область).

Анализ литературы позволил установить, что дендрохронологические исследования проводились на 27 памятниках (Табл. 1; Рис. 1). В первом приближении памятники целесообразно разделить на археологизированные и неархеологизированные. К первым относятся все классические памятники археологии, ко вторым – сохранившиеся до настоящего времени объекты деревянной архитектуры XVII–XVIII вв. К последним можно отнести две башни и другие постройки Казымского острога, две башни Братского острога, башню и церковь Илимского острога, Бельскую башню, Зашиверскую церковь, зимовье в ур. Ары-Мас (п-ов Таймыр), деревянное строение на поселении в окрестностях пос. Новая (п-ов Таймыр), поселение Вторые Кресты (п-ов Таймыр), Хатангскую Богоявленскую церковь (п-ов Таймыр), некоторые конструкции комплекса сооружений Сузунского медеплавильного завода и образцы древесины с Енисейского волока между Мангазеей и Туруханском (Табл. 1; Рис. 1). Все эти памятники архитектуры были тщательно изучены в дендрохронологическом отношении, кроме одной из башен Братского острога, расположенной в музее в с. Коломенское, Бельской башни (изъяты образцы), некоторых конструкций комплекса сооружений Су-зунского медеплавильного завода и образцов дерева с Енисейского волока (Табл. 1; Рис. 1). Большинство перечисленных памятников не было датировано историческими или археологическими методами, поэтому дендрохронологические датировки являются для них единственными. К моменту проведения дендрохронологических исследований ряд объектов имели более или менее узкие даты: башни Братского острога, башня и церковь Илимского острога. Дендрохронологические датировки полностью подтвердили время сооружения Спасской башни и церкви Казанской иконы Божьей Матери Илимского острога, но опровергли сложившиеся представления о времени сооружения юго-западной башни Братского острога (историческая датировка – 1654 г., дендрохронологическая – 1685 г.). Последнее объясняется тем, что датировка башен сложилась на основе представлений о времени переноса острога на новое место без учета того, что первоначальные сооружения острога могли быть перестроены или сгореть. Тем более, что основания для этого были: в 1957 г. в ходе раскопок зафиксированы следы интенсивного горения в слоях, расположенных непосредственно под башнями [44, с. 123]. В целом можно отметить повышенный интерес дендрохронологов к сохранившимся архитектурным памятникам XVII–XVIII вв., вследствие чего к настоящему времени датированы почти все такие объекты. Вероятно, это обусловлено хорошей сохранностью древесины и повышенным интересом научной и околонаучной общественности к такого рода объектам.

Таблица 1

Список археологических и архитектурных памятников XVII–XVIII вв.

в Сибири и на Дальнем Востоке, подвергнутых дендрохронологическим исследованиям

|

Памятник |

Объект(ы) в составе памятника |

оЗ m cd о Я Ои S S О § « О X |

m о У ей & О о CQ S |

X о ° м S |

Датировка |

Источник данных |

Номер на рис. 1 |

|

Ананьино-I |

Жилые постройки |

да |

26 |

6 |

1595–1619 |

[48, с. 137, 138] |

17 |

|

Бельская башня |

Башня |

нет |

17 |

0 |

– |

[12, с. 28] |

25 |

|

Бергамакский острог |

Погреб, оборонительные сооружения и пр. |

да |

20 |

7 |

1605–1737 |

[48, с. 137, 138] |

18 |

|

Братский острог |

Юго-западная башня |

нет |

? |

21 |

1685 |

[12, с. 28, 30, 31] |

24 |

|

16 |

? |

[24, с. 153, 154; 39, с. 164, 166, 167] |

|||||

|

Верхотурье |

Строение на территории кремля |

да |

1 |

0 |

— |

[45, с. 145] |

13 |

|

? |

? |

11 |

1694–1810 |

[20, с. 9] |

|||

|

Фундамент стены в Николаевском монастыре |

да |

? |

? |

1710–1715 |

[3] |

||

|

Деревянное строение на каменном фундаменте в Николаевском монастыре |

? |

? |

1700–1705 |

||||

|

Горноправдинский могильник |

Колоды |

да |

? |

2 |

1740–1801 |

[19, с. 283; 25, с. 26] |

12 |

|

Гробы из погребений № 6, 8 и детская колода |

34 |

30 |

1827–1860 |

[49, с. 202–204] |

|||

|

11 погребений |

53 |

[4, с. 85, 88; 47, с. 391] |

|||||

|

Енисейский волок |

? |

Нет? |

? |

0 |

— |

[8, с. 94] |

9 |

|

Енисейский острог |

Пороховой погреб |

да |

? |

0 |

– |

[18, с. 71] |

23 |

|

Тынины |

64 |

51 |

1650-1700 |

[50, с. 95] |

|||

|

Зашиверский острог |

Спасо-Зашиверская церковь |

нет |

94 |

93 |

? |

[12, с. 28] |

6 |

|

95 |

1660-е – 1711 |

[12, с. 28, 29] |

|||||

|

1595–1711 |

[43, с. 105–107] |

||||||

|

Зимовье в ур. Ары-Мас |

Нижние венцы |

нет |

? |

? |

1757–1795 |

[40, с. 178, 179] |

3 |

Продолжение таблицы 1

|

Зимовье на устье р. Блудная (Таймыр, место зимовки экспедиции С. Прончищева) |

? |

да |

? |

5 |

? |

[37, с. 93] |

1 |

|

Илимский острог |

Спасская башня |

нет |

? |

8 |

1646–1665 |

[12, с. 33; 38, с. 39; 60] |

27 |

|

Церковь Казанской иконы Божьей Матери |

? |

10 |

1663–1675 |

||||

|

? |

18 |

0 |

– |

[12, с. 28] |

|||

|

? |

да |

? |

0 |

– |

[14, с. 227; 36, с. 214] |

||

|

Иркутск |

Некрополь Спасской церкви |

да |

? |

0 |

– |

[10, с. 127; 11, с. 205] |

26 |

|

Фундамент колокольни храма Спаса Нерукотворного образа |

? |

? |

1750–1755 |

[28, с. 158] |

|||

|

Фундамент Спасской церкви |

? |

1 |

1752–1753 |

[17] |

|||

|

Казымский острог |

Башни |

нет |

23 |

0 |

– |

[12, с. 28] |

11 |

|

Южная башня |

? |

13 |

1745 |

[35, с. 150, 152; 42, с. 74] |

|||

|

? |

3 |

1744 |

[12, с. 31; 26, с. 164; 27, с. 126; 29, с. 17] |

||||

|

Северная башня |

? |

10 |

1745 |

[35, с. 150, 152; 42, с. 74] |

|||

|

? |

4 |

1745 |

[12, с. 31; 26, с. 164; 27, с. 126; 29, с. 17] |

||||

|

Башни и другие постройки |

14 |

0 |

— |

[27, с. 123] |

|||

|

Воеводский дом |

? |

? |

1733–1738 |

[27, с. 126] |

|||

|

Прочие постройки |

? |

? |

1704–1744 |

||||

|

Карачинский остров |

Землянка |

да |

Более 40 |

0 |

— |

[34, с. 27] |

14 |

|

Кузнецк |

Оборонительные сооружения? |

да |

? |

? |

Сер. XVIII в. |

[30, с. 17; 31, с. 266, 271] |

22 |

|

? |

? |

0 |

– |

[57, с. 74] |

|||

|

Мангазея (исследования 1968–1970, 1973 гг.) |

Жилые и хозяйственные постройки |

да |

? |

208 |

1573–1900 |

[5, с. 16, 17; 8, с. 93–107; 6, с. 21; 59] |

8 |

|

Мангазея (исследования 2000–2007 гг.) |

Жилые и хозяйственные постройки |

да |

? |

23 |

1449–1630 |

[15, с. 166] |

Окончание таблицы 1

|

Новая Мангазея (Туруханск) |

Постройки жилищного комплекса |

да |

? |

21 |

1574–1707 |

[61] |

10 |

|

Постройки жилищного комплекса, ограда усадьбы и мостовая |

96 |

85? |

1644–1718 |

[22] |

|||

|

? |

? |

? |

? |

? |

[8, с. 94] |

||

|

Поселение в 8 км от пос. Новая (п-ов Таймыр) |

Сруб № 2 |

нет |

? |

? |

1732–1814 |

[40, с. 178–180] |

2 |

|

Сруб № 3 |

? |

? |

1729 |

[40, с. 179] |

|||

|

Сруб № 4 |

? |

? |

1776–1847 |

||||

|

Поселение Вторые Кресты |

? |

нет |

? |

? |

1585–1743 |

[40, с. 179, 180] |

5 |

|

Поселение Ступин Лог (Кемеровская обл.) |

Полуземлянка |

да |

1 |

1 |

XVIII в. |

[58, с. 20, 21] |

21 |

|

Стадухинское городище |

? |

да |

? |

? |

1652–1707 |

[16] |

7 |

|

Остатки построек жилого комплекса |

? |

24 |

1576–1766 |

[23] |

|||

|

Сузунский медеплавильный завод |

Спилы от бревен пола толчельни, ларя у толчельни, сваи водоотводного канала, опор моста и забора, а также образцы, найденные в раскопе №6, дренажной канаве, и фрагменты капитального ларя из раскопа №3 |

да, нет |

46 |

0 |

– |

[46, с. 76] |

19 |

|

Тара |

Крепостные сооружения |

да |

36 |

17 |

1595–1621 |

[48, с. 136, 137] |

16 |

|

Усадьба на территории крепости |

35 |

14 |

1574–1644 |

||||

|

Тобольск |

Конструкция подземного хода |

да |

? |

0 |

– |

[2, с. 413] |

15 |

|

Октябрьский раскоп |

Более 40 |

0 |

– |

[32, с. 125; 33, с. 144] |

|||

|

Бревно № 65 |

1 |

1 |

1610–1620 |

[21, с. 57; 32, с. 125; 33, с. 144] |

|||

|

Тынины из Октябрьского раскопа |

? |

? |

1750–1760-е |

[21, с. 57; 32, с. 125; 33, с. 144] |

|||

|

Умревинский острог |

Фундамент башни, остатки тына, остатки приказной избы, опечек из приказной избы, колоды из некрополя |

да |

Более 100 |

0 |

— |

[13] |

20 |

|

Хатангская Богоявленская церковь |

Нижние венцы |

нет |

? |

? |

1788-1789 |

[37, с. 93] |

4 |

Принципиальная возможность дендрохронологического датирования археологической древесины определяется ее сохранностью, которая, в свою очередь, обусловлена условиями ее залегания в культурном слое. Такие условия могут определяться как природно-климатическими, так и антропогенными факторами. К природно-климатическим факторам отно- сится главным образом многолетняя (вечная) мерзлота и толщина слоя оттаивания. Выделяют три вида многолетней мерзлоты по характеру ее распространения: непрерывная, прерывистая, островная. В зоне непрерывной многолетней мерзлоты расположены все сибирские территории к северу от полярного круга и значительные территории к югу от него в Крас-

Рис. 1. Карта расположения археологических и архитектурных памятников XVII–XVIII вв., подвергнутых дендрохронологическому исследованию в Сибири и на Дальнем Востоке.

1 – Зимовье на устье р. Блудная (место зимовки экспедиции С. Прончищева);

2 – Поселение в 8 км от пос. Новая; 3 – Зимовье в ур. Ары-Мас; 4 – Хатангская Богоявленская церковь;

5 – Поселение Вторые Кресты; 6 – Зашиверская церковь; 7 – Стадухинское городище;

8 – Мангазея; 9 – Енисейский волок; 10 – Новая Мангазея (Туруханск); 11 – Казымский острог;

12 – Горноправдинский могильник; 13 – Верхотурье; 14 – Карачинский остров; 15 – Тобольск;

16 – Тара; 17 – Ананьино-I; 18 – Бергамакский острог; 19 – Сузунский медеплавильный завод;

20 – Умревинский острог; 21 – Поселение Ступин Лог; 22 – Кузнецк; 23 – Енисейский острог;

24 – Братский острог; 25 – Бельская башня; 26 – Иркутск; 27 – Илимский острог

ноярском крае, Якутии, Магаданской области и на Чукотке, а также значительные территории в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском крае. Археологизированная древесина хорошо сохраняется в таких условиях, если она залегает на достаточной глубине в слоях, не подверженных сезонным оттаиваниям [8, с. 93]. Эти территории в числе первых подверглись освоению Российским государством и промышленниками, с одной стороны, как наиболее богатые ценными видами пушнины, а с другой – как наиболее слабые и разобщенные в политическом отношении, что позволило быстро присоединить их. Поэтому именно здесь располагалось значительное количество русских острогов и зимовий раннего этапа освоения Сибири, деревянные остатки которых хорошо сохранились в условиях многолетней мерзлоты. Зона прерывистой и островной многолетней мерзлоты распространяется почти до южной границы России в Прибайкалье и Восточной Сибири, что позволяет рассчитывать на обнаружение конструктивных элементов построек из дерева в хорошем состоянии. Они должны быть в таких условиях достаточно сильно заглублены в грунт, так как слой оттаивания увеличивается все больше по мере продвижения на юг. Но даже на самых южных границах России есть возможность обнаружить пригодные для дендрохронологического датирования конструктивные элементы в слое многолетней мерзлоты, примером чего могут служить стенки колодца в Албазинском остроге [1, с. 287].

Вне зоны распространения многолетней мерзлоты в Зауралье остается юг Западной и Средней Сибири. Хорошая сохранность археологической древесины на отдельных памятниках в этих регионах определяется антропогенным фактором – расположением деревянных конструкций в слое навоза на достаточно большой глубине. Примерами таких памятников могут служить Тара и Ананьино-I на востоке Омской области. В случае залегания археологической древесины на недостаточной глубине или вне слоя навоза ее сохранность не позволяет провести дендрохронологическое датирование. Даже нижние части тынин и колоды в захоронениях, расположенные на глубине 1–2 м от дневной поверхности, как правило представлены в виде трухи и тлена. Доля изъятых образцов, пригодных для дендрохронологического датирования, в районах, не затронутых многолетней мерзлотой, существенно ниже, чем в районах вечной мерзлоты.

Основной проблемой дендрохронологического датирования археологической древесины удовлетворительной сохранности является обнаружение подкоркового кольца, без которого невозможно определение точного года рубки дерева или его высыхания в естественных условиях (сухостой). При изучении сохранившихся деревянных архитектурных памятников рекомендуется брать образцы из внутренних помещений, так как наружные бревна сильно повреждались в результате воздействия природных факторов [41, с. 114]. Эта рекомендация демонстрирует всю сложность обнаружения подкоркового кольца у археологической древесины. Разница между участком бревна с подкорковым кольцом и участком бревна без подкоркового кольца, но без видимых повреждений поверхности, может достигать 10–18 лет [12, с. 29]. Эта проблема отчасти решается отбором большого количества образцов [41, с. 113, 114].

Еще одна важная проблема дендрохронологических исследований в археологии – наличие древесно-кольцевой хронологии определенной протяженности для конкретного района проведения археологических раскопок. За последние годы, благодаря интенсивной работе дендрохронологов, удалось разработать древесно-кольцевые хронологии для многих районов Сибири. Однако остаются неохваченными обширные территории Забайкалья, из-за чего, например, пока не удалось датировать деревянные конструкции сооружений такого важного археологического памятника эпохи освоения Сибири, как Албазинский острог [1, с. 137].

Несмотря на перечисленные проблемы, дендрохронология позволяет получить важные данные по археологии и истории Сибири. В частности, становится возможным выделение строительных периодов [7, с. 255], выявление сухостойных и вторично использованных деревьев [12, с. 29], определение сезона рубки деревьев [39, с. 167; 41, с. 114], выявление природных пожаров в древности [12, с. 31] и в отдельных случаях обнаружение достаточно точного места заготовки древесины [12, с. 29].

Актуальной, но мало разработанной проблемой остается соотношение данных письменных и археологических источников в части сопоставления фигурирующих в письменных источниках архитектурных сооружений и археологических остатков. В отдельных случаях результаты дендрохронологических исследований позволяют связать друг с другом описание и конкретные остатки, зафиксированные в культурном слое [46, с. 76].

В заключение на примере археологического памятника Ананьино-I (Тарское Прииртышье) рассмотрим вопрос соотношения данных разнородных источников о хронологии памятника. Согласно письменным данным, в 1624 г. деревня Ананьино уже существовала [48, с. 138]. В результате проведения широкомасштабных археологических раскопок была получена большая коллекция монет 1739–1793 гг. [56, с. 483]. Несмотря на этот факт, руководитель раскопок Л.В. Татаурова относит возникновение исследованной части памятника к первой четверти XVII в. Нумизматическую «аномалию» Л.В. Татаурова объясняет тем, что в середине – второй половине XVIII в. в деревне Ананьино проживало наибольшее число людей. Однако как до, так и после (до второй половины XIX в.) нумизматической «аномалии» в деревне также проживали люди, которые должны были оставить следы своего пребывания в виде потерянных монет. И если вопрос обнаружения ранних монет является проблематичным, то монеты XIX в. должны были быть обнаружены непременно.

Медные монеты до 1730 г. в исследуемом регионе встречаются крайне редко, поэтому их отсутствие в культурном слое деревни Ананьи-но само по себе ни о чем не говорит. Однако до 1718 г. чеканились и находились в обороте серебряные проволочные копейки, которые являются достаточно распространенными находками на русских памятниках XVII – начала XVIII вв. Их обнаружение в раскопе без применения металлодетектора практически невозможно в силу их малых размеров. Нам не известно, применялся ли металлодетектор при проведении раскопок деревни Ананьино. Если металлодетектор применялся и серебряные проволочные копейки действительно отсутствуют в культурном слое, то этот факт также ничего не значит, так как в расположенном в непосредственной близости городе Тара (основан в 1594 г.) в ходе масштабных археологических раскопок серебряных проволочных копеек не обнаружено [51, с. 104].

Еще один датирующий предмет – счетный жетон конца XVII в. [55, с. 343]. Учитывая единичность такой находки, ее нетипичность для памятников русского населения и специфику назначения, эту находку нельзя рассматривать в качестве основания для датирования памятника.

До проведения дендрохронологических исследований единственным подтверждением того, что исследованный памятник в самой ранней своей части относится к первой половине XVII в., являлись находки фрагментов изделий из китайского фарфора. В части работ Л.В. Тата-урова датирует фарфор династиями Мин (1368– 1644 гг.) и Цин (1644–1912 гг.) [52, с. 338; 53, с. 296], в некоторых работах – второй половиной XVII–XVIII вв., то есть династией Цин [54, с. 415]. Есть работы, в которых Л.В. Татауро-ва осторожно датирует фарфор XVII в. в целом [55, с. 345]. Очевидно, что автор не уверена в ранних датировках китайского фарфора (первая половина XVII в.) и в более поздних работах склоняется к тому, что фарфора династии Мин в культурном слое деревни Ананьино нет.

Еще один вид датирующих находок – кирпичи с клеймами, появление которых на памятнике Л.В. Татаурова связывает с открытием кирпичного производства в с. Екатерининское в 1813 г. [54, с. 415].

В ходе археологических раскопок деревни Ананьино не было выявлено перекрывающих друг друга строений. Если принять за время возникновения исследованной части деревни первую четверть XVII в., а за время окончания ее функционирования вторую половину XIX в., то необходимо констатировать, что на протяжении 250 лет жители деревни пользовались одними и теми же постройками, что представляется невозможным. Например, при изучении Мангазеи, просуществовавшей менее века в условиях острого дефицита строительной древесины, выявлены обширные участки, на которых строения возводились 2–3 раза.

В 2018 г. в ходе продолжающихся археологических исследований было установлено, что остатки строения в северо-восточной части памятника представлены тремя срубами разных размеров, расположенных друг внутри друга. Л.В. Татаурова интерпретирует этот факт таким образом: внутренний сруб является самым ранним, затем он был разобран и вокруг него был возведен сруб больших размеров, который в свою очередь также был разобран, после чего вокруг него возвели третий сруб [55, с. 343, 344]. Из публикации о дендрохронологическом датировании памятника Ананьино-I неясно, из каких элементов конструкций были взяты образцы. Однако совершенно ясно, что образцы были взяты в том числе и из строения в северо-восточной части раскопа. Все образцы были изъяты не позднее 2014 г. [48, с. 137, 138]. Следовательно, самый маленький и, по мнению Л.В. Татауровой, самый ранний сруб не был датирован. В таком случае он должен быть датирован дендрохронологическими методами более ранним временем, чем внешние срубы, то есть ранее 1595–1619 гг. Даже если предположить, что в процессе обработки древесины, эксплуатации строений и их археологизации было утрачено значительное количество периферийных колец, это не снимает проблемы рассогласования данных различных источников.

В свете перечисленных фактов результаты дендрохронологического датирования деревни Ананьино периодом 1595–1619 гг. представляются неоднозначными. Они входят в противоречие с данными археологии и согласуются только с содержанием письменных источников, которые не соотносятся однозначно с археологическими данными. Проблема согласования письменных, археологических и дендрохронологических данных по хронологии памятника Ананьино-I требует решения, так как ни одному типу источников в данной ситуации нельзя отдать предпочтение.

На наш взгляд, из совокупности всех этих фактов следует, что населенный пункт, известный под названием «деревня Ананьино», перемещался в пространстве по крайней мере два раза: первый раз – в первой половине XVIII в., второй раз – в первой половине XIX в., а исследованный памятник должен быть датирован, согласно имеющемуся нумизматическому материалу, серединой – второй половиной XVIII в. Также нельзя исключить того, что исследованный памятник не является деревней Ананьино, известной по письменным источникам. Однако эти гипотезы не снимают проблемы рассогласования исторических, археологических и дендрохронологических датировок.

Список литературы Значение дендрохронологических исследований памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири российским государством в конце XVI-XVIII вв

- Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019.

- Аношко О.М., Матвеев А.В., Сомова М.А., Селиверстова Т.В. Аварийно-спасательные раскопки на территории кремля и гостиного двора в Тобольске // Археологические открытия 2007 года. М.: Языки славянской культуры, 2010. С.412-413.

- Археология и естественнонаучные методы. М.: Языки славянской культуры, 2005.

- Баринов В.В., Жарников З.Ю., Зайцева Е.А., Кениг А.В., Мыглан В.С., Сидорова М.О. Дендрохронологическое датирование памятников истории и культуры п. Горноправдинск // Вестник угроведения. 2016. № 2. С. 85-97.

- Белов М.И. Златокипящая Мангазея // Наука и жизнь. 1969. № 7. С. 14-19.

- Белов М.И. Раскопки «златокипящей» Мангазеи. Публичные лекции, прочитанные в лектории им. Ю.М. Шокальского. Л., 1970.

- Белов М.И., Овсянников О.В. Раскопки Мангазеи (некоторые итоги исследования 1968-1969 гг.) // Советская археология. 1972. № 1. С. 215-232.

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков B.Ф. Мангазея. Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVII вв. М.: Наука, 1981.

- Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Берд-ников И.М., Пержакова А.С. Спасательные работы на территории Иркутского острога // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. С. 126-130.

- Бердникова Н.Е., Воробьева Г.И. Новый этап исследований на территории Иркутского острога // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. C.202-206.

- Бородовский А.П. Дендрохронологиче-ское исследование русских острогов Сибири // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Издательство Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2011. С. 27-35.

- Бородовский А.П., Слюсаренко И.Ю., Мыглан В.С., Горохов С.В. Результаты ден-дрохронологических исследований в Новосибирском Приобье (на рубеже XX-XXI вв.) // Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск: Изд-во ОмГПУ; Наука, 2008. С.308-312.

- Васильевский Р.С., Молодин В.И., Седя-кина Е.Ф. Исследования Илимского острога // Древние культуры Приангарья. Новосибирск: Наука, 1978. С. 215-232.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Манга-зея: новые археологические исследования (материалы 2001-2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008.

- Визгалов Г.П., Рудковская М.А. Первые результаты археологических раскопок Староту-руханского городища (Новой Мангазеи) // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Издательство Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2011. С. 180-188.

- Воронин В.И. Дендрохронологическая датировка бревен лежни под фундаментом колокольни Спасской церкви в Иркутске // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 1. С. 78-82.

- Галухин Л.Л., Лысенко Д.Н., Сляднев А.М. Пороховой («зелейный») погреб Енисейского острога: планиграфия, стратиграфия и датировка // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 67-74.

- Глушкова Т.Н., Зайцева Е.А. Текстиль XVIII-XIX вв. по материалам могильника Гор-ноправдинский // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. Омск: Издательство Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2011. С. 283-290.

- Горячев В.М. Некоторые итоги датировки остатков деревянных строений из археологических раскопов на территории г. Верхотурья // Археологические и исторические исследования в г. Верхотурье. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998. С. 6-13.

- Данилов П.Г. Междисциплинарные исследования в археологическом изучении материальной культуры города Тобольска // Тобольск: времена, события, люди. Тобольск: ТКНС УрО РАН, 2017. С. 54-61.

- Жарников З.Ю., Рудковская М.А., Визгалов Г.П., Мыглан В.С. Дендрохронологическая датировка построек центральной части посада Стадухинского городища // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 2. С. 67-76.

- Жарников З.Ю., Визгалов Г.П., Князева Е.В., Коноваленко М.В., Мыглан В.С. Результаты дендрохронологической датировки Ста-духинского острога // Российская археология. 2014. № 2. С. 164-170.

- Жарников З.Ю., Мыглан В.С. Загадка Братского острога // Труды Международного Форума по проблемам науки, техники и образования. М.: Академия наук о Земле, 2008. С. 153-154.

- Зайцева Е.А., Кениг А.В. Погребальная обрядность русского старожильческого населения Нижнего Прииртышья xVIII-xIx вв. (по материалам раскопок могильника Горноправ-динский) // Культура русских в археологических исследованиях. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. С. 23-27.

- Кениг А.В., Новиков А.В. Краткий очерк истории изучения Казымского (Юильского) острога // Освоение и развитие Западной Сибири в XVI-XX вв. Новосибирск: Агентство «СИБПРИНТ», 2013. С. 161-166.

- Комин Г.Е. Дендрохронология Казым-ского городка // Историко-архитектурный музей под открытым небом. Новосибирск: Наука, 1980. С. 121-126.

- Куклин А.Ю., Бердников И.М., Сизова М.С., Пержакова А.С. Результаты археологических исследований территории Иркутского острога у храма Спаса нерукотворного образа // Теория и практика археологических исследований. 2008. № 4. С. 157-161.

- Курилов В.Н., Майничева А.Ю. Крепость и храм: Тенденции движения русской культуры в архитектурном творчестве. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003.

- Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII-XIX вв. // Кузнецкая крепость. 2003. № 2. С. 5-19.

- Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII-XVIII вв. // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. С. 250-274.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Сомова Т.В., Селиверстова Т.В. Исследование объекта с частоколом и подземным ходом на территории тобольского посада // Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2008. С. 115-127.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Сомова Т.В., Селиверстова Т.В., Бормотина Ю.В. Предварительные результаты первого года раскопок археологической экспедиции Тюменского университета в Тобольске // Ab Origine: проблемы генезиса культур Сибири. Тюмень: Три Т, 2008. С. 114-149.

- Матвеева Н.П., Аношко О.М., Долгих А.С. Раскопки землянки на Карачинском острове // Присоединение Сибири к России: новые данные. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. С. 26-28.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Кениг А.В., Добжанский В.Н., Выборнов А.В., Ведмидь Г.П., Мыглан В.С., Зайцева Е.А., Майничева А.Ю., Шиль А.А. Казымский археолого-этнографиче-ский комплекс. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018.

- Молодин В.И. Илимский острог // Летопись севера. Вып. 10. М.: Мысль, 1982. С. 210-215.

- Мыглан В.С. Дендрохронологическая датировка зимовья на реке Новой (урочище «Ары-Мас», Восточный Таймыр) // Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. С. 93-94.

- Мыглан В.С., Жарников З.Ю., Майничева А.Ю., Лыхин Ю.П. Дендрохронологическое обследование Илимского острога // Мир Евразии. 2010. № 4. С. 36-41.

- Мыглан В.С., Жарников З.Ю., Майничева А.Ю., Лыхин Ю.П. Результаты дендрохроно-логического обследования Братского острога // Российская археология. 2010. № 3. С. 164-168.

- Мыглан В.С., Ваганов Е.А. К вопросу о датировке исторических памятников на Таймырском полуострове: дендрохронологический и исторический аспекты // Вестник Красноярского государственного университета. 2005. № 5. С. 176-182.

- Мыглан В.С., Жарников З.Ю. Датирование исторических памятников Сибири ден-дрохронологическим методом: методический аспект // Культура русских в археологических исследованиях. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. С. 112-117.

- Мыглан В.С., Слюсаренко И.Ю., Майничева А.Ю. Дендрохронологическое обследование башен Казымского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 1. С. 72-77.

- Мыглан В.С., Слюсаренко И.Ю., Май-ничева А.Ю. Спасская церковь из Зашиверска: дендрохронологический аспект // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 3. С.103-110.

- Никитин А.В. Раскопки Братской крепости // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. Вып. 85. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 118-126.

- Святов В.Н., Старков А.В., Чаиркин С.Е. Археологические исследования в г. Верхотурье в 1997 г. // Археологические и исторические исследования в г. Верхотурье. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998. С. 144-157.

- Сидорова М.О. Дендрохронологические исследования инженерных конструкций Сузун-ского медеплавильного завода в Новосибирской области (по данным раскопок 2010-2013 гг.) // Баландинские чтения. Т. IX. Ч. 1. Новосибирск: Новосиб. гос. архит.-худ. акад., 2014. С. 75-77.

- Сидорова М.О., Баринов В.В., Жарников З.Ю., Мыглан В.С. Датировка археологической

- древесины из памятника «могильник Горно-правдинский» // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XXI. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 390-393.

- Сидорова М.О., Жарников З.Ю., Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Мыглан В.С. Дендрохро-нологическое датирование археологических объектов Тарского Прииртышья (Омская область) // Российская археология. 2019. № 2. С. 134-144.

- Сидорова М.О., Баринов В.В., Жарников З.Ю., Мыглан В.С. Дендрохронологическое датирование могильника Горноправдинский // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2015. № 4. С. 201-205.

- Сляднев А.М., Глушенко М.А., Галухин Л.Л., Лысенко Д.Н. Оборонительные сооружения Енисейского острога: письменные источники, археологические данные, дендрохронология // Жизнь в Российской империи: Новые источники в области археологии и истории XVIII в. М.: ИА РАН; ИРИ РАН, 2018. С. 93-96.

- Татауров С.Ф. Археологические свидетельства торговых отношений в г. Таре в XVII-XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 46. С. 103-109.

- Татаурова Л.В. Жилищный комплекс русского поселения XУII-XУШ вв. Ананьино I // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XIX. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. С.336-339.

- Татаурова Л.В., Быков Л.В., Макаров А.П., Орлов П.В. Междисциплинарные исследования русского комплекса XVIII в. Ананьино I в 2014 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. С.295-298.

- Татаурова Л.В. Исследования русского комплекса XVII-XIX вв. Ананьино I в 2015 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 413-416.

- Татаурова Л.В. Эволюция жилищного комплекса (по материалам раскопок русской деревни XVII-XVIII вв. Ананьино-1) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XXIV. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. С. 342-346.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система жизнеобеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII-XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. 2015. Т. 37. № 3. С.479-490.

- Ширин Ю.В. Археологические раскопки на памятнике «Кузнецк» в 2012 г. (предварительное сообщение) // Историко-культурное наследие Кузбасса (из истории населенных пунктов Кемеровской области). Кемерово: Куз-бассвузиздат, 2012. С. 70-76.

- Ширин Ю.В. Керамика XVIII в. из деревень в окрестностях Кузнецка // Кузнецкая старина. Вып. 5. Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2003. С. 17-34.

- Шиятов С.Г. Дендрохронология Манга-зеи // Проблемы абсолютного датирования в археологии. М.: Наука, 1972. С. 119-121.

- Myglan, V.S., Zhamikov, Z.Yu., Mainicheva, A.Yu., Lykhin, Yu.P. Ilimsk Ostrog: its historical and dendro-chronological aspects // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2010. Т. 3. № 1. С. 43-52.

- Myglan, V.S., Zharnikov, Z.Yu., Vizgalov, G.P. Dendro-chronological dating of constructions in the course of archeological excavations of the Old-Turukhansk site (New Mangazeya) // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 4. № 7. С. 952-963.