Золотое изделие эпохи эллинизма из Зеравшана (Узбекистан)

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот уникальное золотое изделие эпохи эллинизма из Зеравшана. Дошедшие до настоящего времени согдийские золотые изделия античности единичны. Естественно-научный анализ сплавов драгоценных металлов, из которых они изготовлены, важен для определения сырьевого и технологического своеобразия «согдийского золота». Выявление художественно-стилистических особенностей этих уникальных предметов помогает установить характер историко-культурных связей и взаимовлияний различных производств эпохи эллинизма в Центральной Азии. Оформление золотого изделия из Зеравшана находит целый ряд косвенных аналогий в торевтике раннего железного века Южной Сибири и Центральной Азии, в частности, среди предметов Сибирской коллекции Петра Великого, Амударьинского и Каргалинского кладов и отдельных золотых изделий из Тилля-Тепе. Центральная часть изображения на золотой пластине из Зеравшана имеет определенное сходство с ближневосточной и скифской металлопластикой, а также хуннскими бронзами. Среди образцов косторезного искусства (Новотроицкое, Усть-Иштовка) второй половины I тыс. до н.э. лесостепной зоны юга Западной Сибири также представлены единичные аналоги голов зооморфных изображений. Такое сходство является результатом тесного взаимодействия различных производств в эпоху палеометалла. Одна из отличительных особенностей золотого предмета из Зеравшана - его миниатюрность. Это изделие следует отнести к юэчжийско-кушанскому историко-культурному комплексу II в. до н.э. -1 в. н.э. Высокое содержание золота в предмете, возможно, связано с использованием для его производства самородного металла. Такая технологическая традиция достаточно архаична.

Торевтика, центральная азия, эпоха эллинизма, состав сплавов

Короткий адрес: https://sciup.org/145145801

IDR: 145145801 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.107-112

Текст научной статьи Золотое изделие эпохи эллинизма из Зеравшана (Узбекистан)

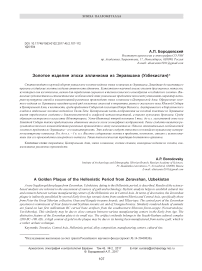

Масштабные исторические события в Центральной Азии эпохи античности неоднократно приводили к перераспределению накопленных золотых предметов [Марфунин, 1987, с. 22]. Следствием этого становилась крайняя редкость таких изделий [Древнейшие государства…, 1985, с. 283, 291]. Они сохранялись только в исключительных случаях, в составе кладов (храмовых сокровищ) [Зеймаль, 1979] или как единичные находки. Одной из них является небольшая золотая литая подпрямоугольная пластина с зооморфными изображениями, случайно найденная осенью 1988 г. О.Б. Каспаровым в районе карьера у р. Зеравшан около Самаркандского аэропорта в Узбекистане (рис. 1). Предмет находился в слое песка и речного ила, фрагменты которого сохранились на его лицевой и оборотной сторонах, в 2 км к северо-западу от раскопок Афрасиаба. В 90-х гг. прошлого века владелец изделия послал запрос по его атрибуции в Британский музей. В 2015 г. предмет был предоставлен мне для детального исследования.

Материалы и методы

При изучении золотого изделия из Зеравшана был использован комплексный подход, сочетающий традиционные археологические и естественно-научные методы: научное описание, поиск аналогий, анализ стилистики изображений и техники исполнения, материаловедческий энергодисперсионный анализ поверхностей, трасологические исследования.

Размеры золотой пластины с зооморфным декором составляли 3,4 × 2,5 см, толщина до 4 мм, масса 10,43 г. Изделие имело четыре отверстия, просверленные ножом с оборотной стороны. Признаками этого

2 cм

Рис. 1. Золотое изделие из Зеравшана.

технологического приема являются их асимметричные края, следы резания на внутренних поверхностях и рельефные валики на лицевой стороне предмета, куда происходило выдавливание мягкого и пластичного драгоценного материала изделия. Отверстия предназначались для крепления пластины к тканевой или кожаной основе. Угловые отверстия на прямоугольных рамках представлены на ряде более значительных по размерам золотых блях из Сибирской коллекции Петра I [Кочевники…, 2012, с. 86, кат. 191]. В некоторых из них сохранились золотые гвоздики. На изделии из Зеравшана диаметр этих отверстий был значительно меньше, что предполагало крепление при помощи пришивания, причем с учетом массы изделия на достаточно жесткую основу. По своим размерам предмет наиболее соответствовал стандартам поясной фурнитуры или декоративной отделки краев наплечной одежды. Специалистами из Британского музея золотая пластинка из Зеравшана предварительно интерпретировалась как деталь престижной поясной воинской фурнитуры, изготовленной из бронзы с поверхностным золочением.

Проведенный мультиэлементный анализ состава металла на электронном микроскопе Hitachi ТМ-3000 с приставкой для энергодисперсионного анализа Bru-ker Quantax-70 (оператор М.М. Игнатов) позволил установить основные качественные характеристики сплава изделия. Проба с лицевой стороны пластины (взята в районе плеча правого зооморфного изображения) содержала 93,4 % золота, 5,1 % серебра и 1,6 % меди; с оборотной – соответственно 93,7; 4,9 и 1,3 %.

Обсуждение результатов

Достаточно высокое содержание драгоценного металла в сплаве предмета из Зеравшана и единичность необходимых для сравнения известных золотых ювелирных изделий античного времени с территории Со-гда ставят определенную проблему его сырьевой атрибуции. По данным античных авторов, в горах Ферганы и Согда добывалось золото [Шефер, 1981, с. 459]. Самые ранние свидетельства этого относятся к древней Согдиане VI в. до н.э. [Марфунин, 1987, с. 165]. Следы промывки россыпей прослеживаются по верховьям Зеравшана (в античности По-литимето с) [Там же, с. 164]. Ниже по течению этой реки в конце 50-х гг. прошлого века было найдено золоторудное месторождение [Там же, с. 18]. По данным письменных ис- точников, согдийское золото пользовалось широким спросом и экспортировалось [Шефер, 1981, с. 459]. Однако отсутствие детальной характеристики его состава вынуждает привлекать для сравнения данные исключительно с сопредельных территорий Южной Сибири (Горный Алтай) и Монголии, где такие исследования уже проводились [Малахов и др., 2000; Щербаков, Рослякова, 2000; Дашковский, Юминов, 2012; Шацкая, Деревягина, Глазырина, 2011]. Например, со став золотых изделий эпохи раннего железа с плато Укок (Ак-Алаха-2, Верх-Кальджин II, VI) на юге Русского Алтая отличает значительное разнообразие пробности. Это позволяет разделить их на несколько групп [Малахов и др., 2000, с. 170; Щербаков, Рослякова, 2000, с. 185]. Для Северо-Западного Алтая по данным анализа качества сплавов золотых предметов, обнаруженных в процессе исследования курганных могильников пазырыкской культуры Хан-каринский Дол и Инской Дол, прослеживается значительное присутствие меди и серебра, а также наличие в древних ювелирных изделиях минералов платиновой группы [Дашковский, Юминов, 2012; Зайков и др., 2016, с. 98], что, скорее всего, было обусловлено природными качествами исходного сырья.

Специфической особенностью более позднего согдийского золота считается т.н. лиловое золото. Китайскими авторами танского времени оно описывалось как «цвет – цзы ». В колористической гамме этот оттенок был близок к малиново-красному, поскольку сплав состоял из меди и золота [Шефер, 1981, с. 459]. Качество и цвет металла пластины из Зеравшана совершенно иные. Состав сплава этого изделия наиболее близок к первой группе золотых предметов Укока (конский нахвостник из Ак-Алахи-2) [Щербаков, Рослякова, 2000, с. 185], что, возможно, связано с самородным происхождением золота. Аналогичная особенность золота отмечена при атомно-абсорбционном анализе бляхи с изображением дракона из кург. 20 Но-ин-Улы в Монголии [Шацкая, Деревягина, Глазырина, 2011, с. 153].

Изображение на золотой пластине из Зеравша-на, по мнению специалистов из Британского музея, относится к центрально-азиатской изобразительной традиции евразийских номадов с возможным китайским художественным влиянием. С моей точки зрения, оформление этого предмета имеет целый ряд косвенных аналогий в различных комплексах торевтики эпохи раннего железа Южной Сибири и Центральной Азии. Среди них Сибирская коллекция Петра Великого [Руденко, 1962; Кочевники..., 2012], Амударьинский [Зеймаль, 1979] и Каргалинский [Тасмагамбе-тов, 2003] клады, а также отдельные золотые изделия из Тилля-Тепе [Bactrian Gold…, 1985]. Наличие внешней объемной рамки сближает пластину из Зеравша-на с редкой разновидностью предметов торевтики,

Рис. 2. Миниатюрные золотые изделия эпохи раннего железа, выполненные в зверином стиле, из Сибирской коллекции Петра I ( 1 ) и из могильника Тулхар в Таджикистане ( 2 ).

которая представлена среди металлических изделий, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле. Например, гладкие рамки имеет ряд массивных золотых пластин с изображением кошачьих хищников и сцен терзания [Кочевники…, 2012, с. 85, 86, кат. 189, 193]. Этот декоративный элемент характерен для предметов скифо-сибирской торевтики середины I тыс. до н.э. В свою очередь, композиционное построение декора зеравшанской бляшки в виде изображения двух борющихся друг с другом животных достаточно типично для гунно-сарматской торевтики в целом [Бородов-ский, Ларичев, 2013, с. 41, 47]. Основное отличие этих предметов от изделия из Зеравшана заключается в их массивности и значительно менее тщательной доработке резцом деталей (шерсти, гривы, окончания хвоста) зооморфных образов. Отдаленное сходство с такой доработкой можно найти на массивной золотой диадеме из Каргалинского клада в Казахстане, относящейся к II–I вв. до н.э. [Тасмагамбетов, 2003, с. 206, 209], и объемном золотом навершии кинжала из Тил-ля-Тепе в Афганистане [Bactrian Gold…, 1985, р. 213]. Тем не менее изделие из Зеравшана входит в немногочисленный круг миниатюрных золотых предметов, оформленных в зверином стиле, эпохи раннего железа из Южной Сибири и Центральной Азии (рис. 2).

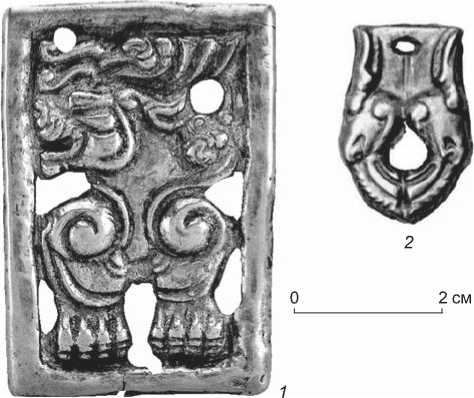

В плане аналогий интерес представляет изображение носа у оскалившихся хищников на золотом изделии из Зеравшана (рис. 3, 1–3 ). Этот элемент выполнен в виде завитка, который в определенной степени сходен с изображением носа у фантастических волков, известных по материалам Сибирской коллекции и явно связанных с изображениями хищников эпохи раннего железа Передней и Центральной Азии [Ру-

лаг

5 мм

Рис. 3. Детали оформления золотого изделия из Зеравшана.

Рис. 4. Особенности изображения голов кошачьих хищников в зверином стиле на косторезных предметах эпохи раннего железа юга Западной Сибири.

1 – Новотроицкий некрополь; 2 – Усть-Иштовка.

денко, 1962, с. 32, рис. 35]. Центральная часть композиции на золотой пластине из Зеравшана в виде двух сомкнутых оскалившихся морд кошачьих хищников, расположенных друг напротив друга, также имеет достаточно любопытные аналогии (рис. 3, 2). В ближневосточной торевтике подобные изображения известны начиная с луристанских бронз (начало I тыс. до н.э.). В середине I тыс. до н.э. они изредка встречаются в скифской металлопластике на территории Северного Причерноморья, во второй половине – на косторезных изделиях лесостепной зоны юга Западной Сибири [Бородовский, 2007, с. 123, рис. 105]. Следует упомянуть еще об одной художественной манере, характерной для эпохи раннего железа Южной Сибири и Центральной Азии. Головы кошачьих хищников изображались как в фас [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 317, рис. 117, 11], так и в профиль [Кочевники…, 2012, с. 86, кат. 193; Королькова, 2015, с. 234, ил. 4] (см. рис. 2, 1; 4, 1). Еще встречает- ся т.н. сдвоенный профиль, когда изображения двух голов животных с открытой пастью образовывали единый контур. В некоторых случаях такая композиционная особенность могла получать свое отражение в стилизованных образах на косторезных изделиях [Фролов, 2001]. Одним из примеров является зооморфный декор на роговых ножнах из Усть-Иштовки в Верхнем Приобье (рис. 4, 2). Эти параллели имеют достаточно важное значение не только для анализа художественно-стилистических особенностей изображения на пластине из Зеравшана, но и для ее датировки. Косторезные предметы и особенности их декора могут предшествовать металлическим или впоследствии копировать их либо отражать влияние металлообработки [Бородовский, 2008, с. 71]. С точки зрения традиционного подхода, при археологическом датировании косторезных изделий, имеющих определенное сходство с металлическими, отнесение их к более позднему времени не совсем объективно. Скорее всего, корректнее рассматривать усредненную дату для предметов со сходным оформлением, изготовленных из различных материалов (органических и минеральных). Учитывая более ранние даты резных роговых изделий Южной Сибири с аналогичными декоративными элементами, датировку золотой бляхи из Зеравшана можно удревнить до конца I тыс. до н.э. или рубежа эр. Следует подчеркнуть, что параллели между золотыми изделиями Центральной Азии и косторезными предметами Южной Сибири далеко не единичны. В качестве еще одного примера можно привести золотую пряжку конца II в. до н.э. – I в. н.э. с изображением пары голов сайгаков из могильника Тулхар (см. рис. 2, 2), аналогичную роговой седельной подвеске из кургана на р. Алей в Алтайском крае (см.: [Кочевники…, 2012, с. 165, кат. 416, с. 166; Баркова, 2003, с. 16, 17, рис. Ж]).

Заключение

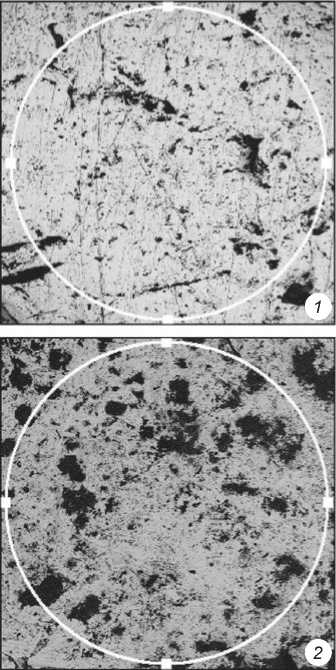

Трасологическое изучение поверхности золотой пластины из Зеравшана позволило установить ее сильную изношенность с лицевой стороны в отличие от оборотной (рис. 5). Это свидетельствует об интенсивном использовании предмета, закрепленного через отверстия на какой-то основе. Длинные царапины на лицевой стороне золотого изделия близки к следам износа, который характерен для деталей поясной фурнитуры [Бородовский, 1991].

Высокое содержание золота в изделии эпохи античности из Зеравшана, возможно, связано с использованием для его производства самородного металла. Судя по результатам анализа обширной коллекции серебряных предметов с юга Западной Сибири, использование высокопробного самородного металла было наиболее

Рис. 5. Следы износа на поверхности золотого изделия из Зеравшана.

1 – лицевая поверхность; 2 – оборотная.

характерной технологической особенностью более ранних периодов металлообработки драгоценных материалов [Бородовский и др., 2005, с. 74].

Композиционно-стилистические особенности зооморфных изображений на золотом изделии из Зерав-шана позволяют отнести его к кругу центрально-азиатской торевтики эпохи эллинизма, отличающейся эклектикой и широкими территориальными связями. Они отражают не только центрально-азиатскую изобразительную традицию евразийских номадов с возможным китайским художественным влиянием, но и «реплики» определенных деталей на резных роговых изделиях эпохи раннего железа юга Западной Сибири. Следует подчеркнуть, что для косторезного производства этого региона были свойственны достаточно сложные и разносторонние связи, в т.ч. распространение образов эпохи эллинизма [Бо-родовский, 2008, с. 71, рис. 22, 9–12 , с. 72]. В целом золотое изделие из Зеравшана следует отнести к юэч-жийско-кушанскому историко-культурному комплексу II в. до н.э. – I в. н.э. [Боталов, 2007, с. 64, рис. 1], для которого характерны устойчивые связи с Верхнеобским регионом.

Список литературы Золотое изделие эпохи эллинизма из Зеравшана (Узбекистан)

- Баркова Л.Л. Предметы звериного стиля из коллекции П.К. Фролова // Степи Евразии в древности и средневековье: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. - СПб., 2003. - Кн. 2. - С. 14-19.

- Бородовский А.П. Интерпретация назначения длинных роговых накладок эпохи раннего железа и технология их изготовления // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока: Посвящается 100-летию Н.К. Ауэрбаха: кратк. содерж. докл. XXXI РАСК. - Красноярск, 1991. -Т. 3. - C. 22-24.

- Бородовский А.П. Древний резной рог Южной Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - 180 с.

- Бородовский А.П. Методика исследования древнего косторезного производства. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2008. - 102 с.

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Июсский клад: каталог коллекции. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - 120 с.