Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика

Автор: Фурасьев Алексей Геннадьевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Среди находок из двух склепов позднеантичного некрополя Боспора, обнаруженных грабителями 24 июня 1904 г., имеется пара зооморфных накладок, выполненных в технике перегородчатой инкрустации. В современной научной литературе вопрос интерпретации и семантики этого зооморфного образа никем не рассматривался. По мнению автора, накладки воспроизводят образ римского Козерога. Композиция из сдвоенных фигур, или протом этих существ, обращенных головами в разные стороны, впервые встречена на редких изделиях времени Августа, чаще всего на монетах (I в. до н.э. - I в. н.э.). Композиция в виде сдвоенного Козерога впервые отмечена на камее Августа из Музея Метрополитен (начало I в. н.э.), а также на монетах Тита (79-81 гг.). В период IV - начала V в., соответствующий времени совершения захоронений в склепах, подобная композиция отмечена на живописных миниатюрах Notitia Dignitatum, воспроизводящих нащитные эмблемы различных подразделений позднеримской армии. И хотя собственно образ Козерога на эмблемах Notitia Dignitatum отсутствует (скорее всего, это результат некоторой модернизации, выполненной средневековыми художниками), данный композиционный принцип из сдвоенных зооморфных фигур полностью соответствует инкрустированным накладкам из Керчи. Высказано предположение, что накладки, найденные в склепах «24 июня 1904 года», также являлись эмблемами какого-либо из римских легионов, крепившимися на кожаной обивке щита. Особенно заманчиво видеть в них символы легионов Visi или Terwingi, приведенные в NotitiaDignitatum, поскольку эти этнонимы тесно связаны с регионом Северного Причерноморья. Другие детали минимум двух парадных щитов (рукояти, позолоченные умбоны, гвозди и части кожаной обивки с орнаментом) присутствуют среди материалов из погребений в склепах «24 июня 1904 г.» и позволяют реконструировать римский щит с эмблемами.

Позднеантичный некрополь боспора, перегородчатая инкрустация, римская военная эмблематика, клуазоне инлайд, козерог

Короткий адрес: https://sciup.org/149130859

IDR: 149130859 | УДК: 904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.12

Текст научной статьи Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Фурасьев А. Г., 2019. Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 181–196. DOI:

24 июня 1904 г. в Керчи кладоискателями были открыты два склепа с богатейшими материалами IV–V вв. [Засецкая, 1993, с. 23]. Коллекция находок из склепов, получивших в литературе условное название «24 июня 1904 года», хранится сегодня в Государственном Эрмитаже и насчитывает около 150 предметов. Научный каталог древностей боспорского некрополя позднеантичного и раннесредневекового периодов, куда входят и материалы этих двух склепов, составлен и опубликован Ириной Петровной Засецкой [Засецкая, 1993], которая не только в течение долгого времени являлась хранителем этих коллекций, но и остается по сию пору одним из главных европейских специалистов по археологии Великого переселения народов.

Находки из склепов «24 июня 1904 года» были датированы И.П. Засецкой последней четвертью IV – первой половиной V в. [За-сецкая, 1993, c. 36–37]. Большая их часть – это дорогие престижные вещи из золота и серебра: римская серебряная и стеклянная посуда, инкрустированное парадное вооружение и детали уздечных и сбруйных наборов, золотые украшения, в том числе полихромного стиля, погребальные венки-диадемы. Судя по количеству предметов некоторых категорий (например, золотых венков и шейных гривен), в двух склепах находилось не менее 7–8 захоронений, как мужских, так и женских, причем все они принадлежали местной боспорской аристократии, возможно даже последним независимым правителям, тесно связанным с Римской империей [Засецкая, 1993, c. 38].

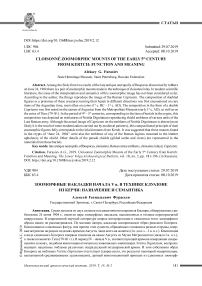

Среди многочисленных предметов, выполненных в технике перегородчатой инкрустации, на фоне преобладающего геометрического стиля оформления, довольно типичного для боспор- ской группы клуазоне эпохи Великого переселения народов [Засецкая, 1993, c. 33–34], выделяются две оригинальные зооморфные накладки (инв. № 1820-649 (А), 1820-650 (Б)) (рис. 1). Они полностью идентичны друг другу (мелкие несущественные отличия наблюдаются лишь в рисунке перегородок и расположении вставок) и, без всякого сомнения, образуют пару, возможно изначально – парную композицию. Накладки изображают сдвоенные (горизонтально-симметричные) фигурки козлов, точнее, их протомы, вследствие чего изображенное таким образом существо у специалистов получило заслуженное обиходное название «Тяни-Толкай».

Предметы неоднократно привлекали внимание специалистов, публиковались в различных работах и экспонировались на музейных выставках как в России, так и за рубежом [Ахмедов, 2002, рис. 2, 9 ; Засецкая, 1993, с. 68, табл. 35, 176 ; I Goti, 1994, p. 117, fig. II, 10 ; Zasetskaya, 2008, Kat. 727, S. 212]. Однако, если вопрос функционального назначения этих накладок хотя бы вкратце затрагивался в данных работах, то проблема семантики изображенных здесь фигур животных остается по-прежнему вне поля пристального внимания специалистов. Хотя яркая индивидуальность этого зооморфного образа и полное отсутствие близких аналогов, как минимум, среди европейских украшений в технике перегородчатой инкрустации, должны были бы, наоборот, вызвать повышенный интерес к этому аспекту изучения предметов. Но этого, увы, не произошло.

Мы попытаемся восполнить этот небольшой пробел в исследовании боспорских древностей эпохи Великого переселения народов. Несколько слов для начала следует уделить морфологическим и конструктивным признакам этой пары накладок.

Предметы выполнены в технике «классической» перегородчатой инкрустации и могут быть отнесены к IV стилистической группе украшений полихромного стиля по классификации И.П. Засецкой [Засецкая, 1982, c. 20–22, рис. 6, 4 ].

Основу накладок образует фигурная откованная (?) пластина-лоточек с вертикальным напаянным бортиком по периметру. Размеры накладок идентичны: высота – 6,7 см, максимальная ширина – 7 см, толщина пластины-основы с учетом высоты бортика – около 3 мм. Перегородки выполнены из фигурно изогнутых узких золотых ленточек разной толщины, вертикально напаянных на основу. Внутрь образованных таким образом ячеек различных очертаний вставлены тонкие пластины граната-альмандина, заполированные с лицевой стороны. Под пластины предварительно помещены прослойка наполнителя-мастики (ее состав не определялся) и листок тончайшей золотой фольги. Вставка-голова круглой формы имеет высверленное в гранатовой пластине отверстие, в которое была помещена дополнительная центральная вставка-глаз, также в круглой ячейке из золотой полоски (эта полоска сохранилась только в одном из четырех случаев).

На оборотной стороне накладок имеются остатки крепежных пластин, изготовленных из низкопробного серебра, соединенных с золотой основой серебряными же штифтами. Вероятно, еще до пайки внутренних перегородок мастер подготовил в пластине-основе отверстия для установки штифтов, на которых держится оборотная пластина. Серебряные штифты с расклепанной головкой хорошо видны там, где вставки выпали. Важно отметить, что таких пластин – по две на каждом предмете. Первая – нижняя, плохой сохранности, сильно окисленная и почти прикипевшая к основанию. Она первоначально, скорее всего, по контуру точно соответствовала всей фигуре, хотя нельзя исключать, что у экземпляра А она покрывала только голову и корпус, без ног (рис. 1). Вторая, правильнее будет назвать ее вторичной, у экземпляра А распространяется на одну из голов с шеей и центральной частью туловища (рис. 2,2), у экземпляра Б – только на одну из голов (рис. 2,1). Такая сложная на первый взгляд конструкция оборотных пластин в действительности сви- детельствует о ремонте этих изделий или об их снятии и перестановке с одного предмета на другой. В процессе перемещения первичная оборотная серебряная пластина по каким-то причинам не была полностью удалена, вместо этого ее прижали на сохранившихся штифтах вплотную к золотой пластине-основе, и повторную закрепку накладок на предмет произвели с помощью вторичных пластин – локальных. На возможный ремонт изделий указывают и дополнительные золотые шайбоч-ки-«заплатки» под некоторыми из штифтов на обороте, там, где вторичной крепежной пластины не оказалось (рис. 2,3,4). Все эти наблюдения говорят о достаточно длительном сроке бытования данной пары накладок.

Вторичные оборотные пластины на керченских накладках могут косвенно подсказать вероятное функциональное назначение предметов. Они закреплены на штифтах таким образом, что предполагаемая толщина прослойки составляет около 3 мм. Это толщина, скорее всего, грубой сыромятной кожи, вероятно, обтягивающей некий более крупный и твердый предмет, каковым могла быть основа (деревянная?) седла, щита, сундука и т. п. Однако прежде чем строить предположения о назначении данных накладок, точнее, о функции и характере предмета, который они украшали, стоит разобраться с семантикой этого на первый взгляд странного зооморфного образа, не известного более ни на одном из памятников прикладного и изобразительного искусства Боспора и шире – Северного Причерноморья эпохи поздней античности и раннего средневековья.

Хотя если искать близкие в морфологическом и иконографическом отношении аналогии среди синхронных древностей более широкого культурно-географического ареала, то, несомненно, можно обратить внимание на хорошо известный круг находок. Речь идет, прежде всего, об украшениях северо-германского декоративного стиля Сесдал. Они довольно широко распространяются в Центральной и Восточной Европе после середины IV в. Особенно характерны уздечные наборы, на деталях которых композиция из сдвоенных лошадиных или драконьих головок становится одним из ведущих декоративных мотивов [Кухаренко, 1982, рис. 4,5]. Надо сказать, что подобный мотив хорошо представлен и на других вещах варварского круга, вне древностей стиля Сесдал, в особенности на элементах конского снаряжения, воинской амуниции, поясных деталях и т. п. Декоративные сдвоенные звериные и птичьи головки на предметах мелкой металлической пластики практически повсеместно входят в широкое употребление в Европе начиная с первой половины V в. Пик этой «моды» приходится на вторую половину V – начало VI в.

Зооморфным мотивам в оформлении предметов конского снаряжения гуннского и постгуннского времени специально посвящена работа И.Р. Ахмедова. Исследователь даже выделил особый «боспорский» тип узды, одной из главных отличительных черт которого, наряду с конструктивными особенностями, является зооморфный декор, в том числе мотив сдвоенных звериных головок [Ахмедов, 2002, c. 20–24, 33]. Кстати, в число вещей, составляющих культурный контекст формирования боспорского или понтийского типа узды, И.Р. Ахмедов включает, совершенно справедливо с нашей точки зрения, и рассматриваемые здесь парные накладки из Керчи, независимо от их функционального назначения [Ахмедов, 2002, рис. 2, 9 ]. И еще один принципиальный вывод этого исследователя, основанный на детальном изучении большого круга находок, с которым следует согласиться: традиция украшения предметов воинского обихода и конского снаряжения зооморфными декоративными мотивами в Понтийском регионе в эпоху Великого переселения народов теснейшим образом связана с воинской модой позднего Рима и Византии [Ахмедов, 2002, c. 33–36].

Поэтому и нам стоит вернуться в рамки позднеримской художественной традиции, которая, хотя универсальна и синкретична по сути своей и часто служит образцом для подражания и копирования в варварском мире, тем не менее, обладает и рядом особенностей, не часто транслируемых за пределы границ империи.

Существо, изображенное на рассматриваемых накладках из Керчи и весьма напоминающее обычного козла, среди известных нам аутентичных персонажей греко-римской мифологии или шире – позднеантичной изобразительной традиции – наибольшее сходство находит с образом Козерога. На это указывают довольно характерные «видовые» иконографические признаки, общие для греко-римского Козерога и керченского «Тяни-Толкая»: козлиные копыта и голова, ромбовидная форма ушек, волнистый изгиб рогов. Все эти детали ярко прослеживаются на примере памятников нумизматики, прикладного искусства и мозаик позднеримского времени (рис. 3,1–4).

Козерог – мифическое существо, коза или козел с рыбьим хвостом, отождествляемое либо с козой Амалфеей, вскормившей младенца Зевса, либо с божеством леса Паном, превратившимся в полукозу/полурыбу после падения в Нил и ставшим затем одним из созвездий зодиакального цикла. Именно в качестве знака Зодиака изображение Козерога и получило довольно широкое распространение в римском искусстве раннеимператорской эпохи, начиная уже с Августа, поскольку этот император считал Козерога своим небесным покровителем, будучи зачатым под этим знаком (римляне свой знак Зодиака определяли не по дате рождения, а по дате зачатия).

Особого внимания заслуживают изображения на памятниках римской нумизматики. В период правления Августа Козерог на монетах изображается в традиционном виде, иногда с шаром или рогом изобилия (рис. 3, 3–4 ), как символ вечности и благоденствия империи, наступившего при этом правителе [Абрам-зон, 1995, с. 338–339, ил. 43]. Образ Козерога выступает не только как знак Зодиака и личный покровитель правящего императора, от имени которого производится чеканка [Győri, 2014, p. 42–43], но и как символ ряда конкретных сформированных Августом легионов (см. ниже).

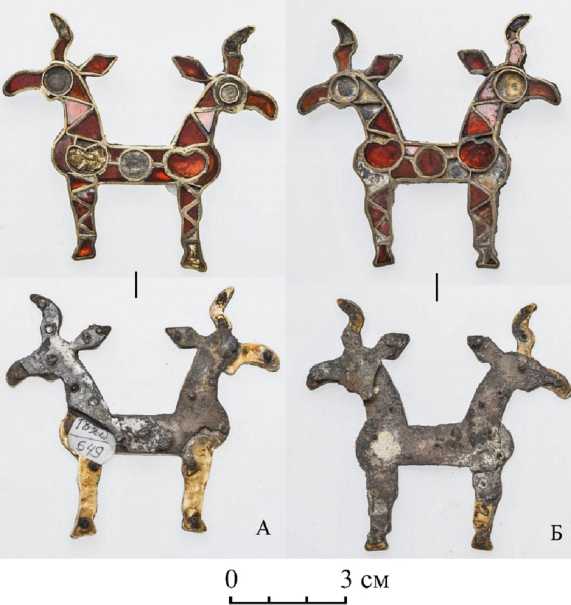

Еще одна вещь, заслуживающая внимания, также тесно связана с именем Августа. В коллекции Музея Метрополитен в Нью-Йорке имеется камея из сардоникса, оправленная золотом, найденная предположительно в Египте, с изображением двойного Козерога и профиля Августа в центре лаврового венка над ним (рис. 4,1). Украшение датировано рубежом I в. до н.э. – I в. н.э. [Draper, 2008, p. 14]. Козероги изображены с высоко поднятыми копытами, вероятно, в прыжке; круглая инталия с профилем императора в обрамлении венка словно поддерживается кончиками их ро- гов. Именно эта находка (конечно, если она подлинная) впервые фиксирует появление данной композиции в виде двойного Козерога в римском прикладном искусстве.

Преемники Августа – Тиберий, позже Веспасиан – также часто помещают Козерога на своих монетах. Сравнительно небольшая серия монет, отчеканенных от имени Веспасиана его сыном Титом, интересна своеобразным новшеством в иконографии, по сравнению с монетами самого Августа [Абрам-зон, 1995, с. 404–405]. Здесь Козерог часто изображается парным образом: композиция из двух существ, слившихся изобразительно в одну неделимую фигуру и развернутых головами в противоположные стороны, в центре земной шар (рис. 4, 2 ), то есть точно так же, как на камее из Музея Метрополитен и на керченских накладках. И, кстати, последние тоже в центре имеют круглую вставку (рис. 1). Вероятно, это атрофированное изображение шара, композиционно соответствующее изображениям на монетах.

На этом перечень ближайших иконографических аналогий, которые нам удалось найти для зооморфных накладок из Керчи среди памятников римского прикладного искусства и нумизматики, исчерпан.

Итак, мы имеем основания предполагать, что парные декоративные накладки из керченского некрополя воспроизводят иконографический образ сдвоенных Козерогов, появившийся в римском искусстве еще в I в. н.э. и символизирующий благоденствие Римской империи сначала при Августе, затем при его преемниках. Однако нетрудно заметить, что в течение последующих столетий, на протяжении II–IV вв., Козерога изображают только в обычном виде, то есть одного, непарного. Речь идет о многочисленных мозаиках, рельефах, серебряной парадной посуде, о которых мы уже говорили (рис. 3, 1 , 2 ). Композиции в виде сдвоенных существ, как на монетах Тита, мы в этот довольно продолжительный период не знаем, во всяком случае, мне не удалось найти ни одного подобного изображения в доступной литературе.

Но все-таки, если говорить именно о римской культурной традиции, нельзя обойти вниманием один уникальный памятник, который может стать ключевым для понимания и семантики и функционального назначения керченских украшений. Это хорошо известный письменный документ рубежа IV–V вв.

«Нотиция Дигнитатум» ( Notitia Dignitatum – далее ND) – список гражданских и военных чиновников, а также воинских подразделений поздней Римской империи, с учетом ее разделения на Восточную и Западную. Список учитывает все изменения, произошедшие в военно-административной структуре империи, вплоть до 395 г. для восточной части, и до конца 420-х гг. для западной [Ткаченко, 2000, c. 34–35; Хизер, 2019, c. 380]. В контексте наших изысканий наибольший интерес представляют живописные миниатюры, сопровождающие текстовую часть ND. На них изображены 265 щитов с эмблемами позднеримских подразделений – легионов и когорт, всех, перечисленных в соответствующих списках в тексте, за редким исключением. Все «щитовые» эмблемы подписаны названиями подразделений [Ткаченко, 2000, c. 37]. Среди рисунков чаще всего встречаются животные, знаки Зодиака, драконы, солнечные лучи и графические фигуры. Возможно, эти символы восходят еще к легионным значкам эпохи ранней империи, хорошо известным по так называемым «ле-гионным» монетам II–III вв. [Ткаченко, 2000, c. 37–38]. Особое внимание мы должны обратить, конечно, на сдвоенные фигурки прыгающих (?) животных, композиционно полностью аналогичные рассматриваемым предметам из Керчи. Но сначала следует вкратце обозначить два источниковедческих аспекта.

Во-первых, отметим, что сам факт существования в поздней Римской империи особых знаков различия воинских частей, помещенных на щитах, не должен вызывать сомнений. На этот счет имеется и достаточно богатый изобразительный материал, прежде всего мозаики и рельефы колонн Траяна и Марка Аврелия в Риме, и археологические находки римских щитов с рисунками, в том числе знаковыми [Банников, Морозов, 2013, с. 119–121; Махлаюк, Негин, 2018, c. 364–366]. Письменные источники также неоднократно фиксируют наличие подобных эмблем. Приведем выдержки из двух синхронных, наиболее известных и, пожалуй, наиболее достоверных авторов:

-

1. Вегеций: «...у различных когорт на щитах были нарисованы различные знаки, как

сами они их называют, дигматы (digmata), как это и теперь осталось в обычае» [Вегеций, 2006, II, 18].

-

2. Аммиан Марцеллин: «По знакам различия на щитах (scutorum insignia) аламанны признали в солдатах Барбациона тех самых, ...от которых они не раз, когда приходилось сталкиваться лицом к лицу, убегали с большими потерями» [Аммиан Марцеллин, 1994, XVI, 12, 6].

Во-вторых, встает вопрос о подлинности изобразительной части ND. Если текст этого памятника сегодня всеми признан абсолютно достоверным, то живописные миниатюры вызывают некоторые сомнения, главная причина которых, естественно, поздний характер сохранившихся рукописей – не ранее середины XVI в. [Ткаченко, 2000, c. 33]. Однако известны многочисленные параллели, во-первых, в иконографических особенностях некоторых деталей миниатюр ND и соответствующих изображений на римских мозаиках, и, во-вторых, в нащитных эмблемах ND, с одной стороны, и изобразительных памятников позднеримского времени (мозаик, рельефов на колоннах, серебряных сосудов), с другой [Банников, Морозов, 2013, с. 120–121; Ткаченко, 2000, c. 36–39]. Кроме того, отмечено и несколько абсолютных совпадений эмблемы из ND, принадлежавшей конкретному поименованному подразделению, с соответствующим изображением на щите представителя того же самого подразделения, воспроизведенном на каком-либо из других изобразительных источников IV–V вв.1

Все эти обстоятельства свидетельствуют скорее в пользу подлинности, или, во всяком случае, наличия, несомненно, подлинной основы миниатюр этого письменного источника. Как отмечает А.А. Ткаченко, автор единственного в отечественной историографии исследования римской воинской эмблематики из ND, «даже если ее миниатюры и подделка, то подделка позднеантичная, которая, в любом случае, отражает основные принципы построения эмблематических композиций в эпоху поздней Римской империи» [Ткаченко, 2000, c. 39].

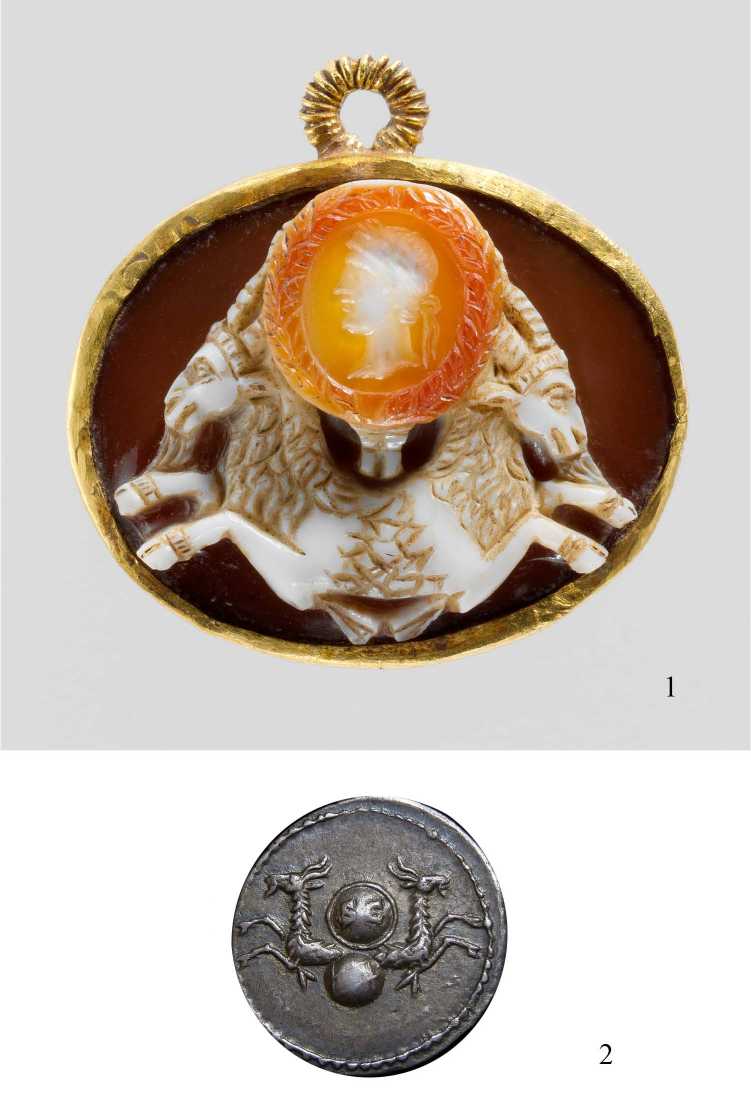

К числу таких принципов построения эмблематических композиций, принятых в римской армии IV–V вв., и относятся сдвоенные фигурки (протомы) животных, направлен- ные головами в противоположные стороны, о которых мы здесь говорим. Воинских подразделений, нащитными эмблемами которых являются подобные изображения, согласно таблицам щитов, насчитывается шесть (рис. 5). Все эти подразделения дислоцированы в Восточно-Римской империи [Банников, 2018, Приложение 3]. К сожалению, текстовых комментариев к эмблемам документ не содержит, поэтому определить, какое животное здесь изображено, можно только по внешним видовым признакам. На рисунках легко определяются собаки или волки (их больше всего) и быки (рис. 5), либо нечто среднее между ними – на рисунках худшего качества.

Интересно будет отметить, что для подразделений Западно-Римской империи, точнее их эмблем, представленных в ND, характерен иной композиционный принцип: парные фигурки животных, которые тоже здесь нередки, напротив, повернуты лицом друг к другу [Банников, 2018, Приложение 3].

Однако, несмотря на тождество композиционного построения в виде сдвоенных протом животных, эмблемы на восточно-римских щитах из ND все же не являются полными аналогиями керченских накладок, поскольку все они изображают не Козерогов, а других – реальных существ. Однако полное отсутствие изображения Козерога среди знаков-эмблем подразделений позднеримской армии в документе рубежа IV–V вв. должно нас насторожить, ведь в раннеимператорский период именно Козерог, наряду с Быком, был наиболее часто встречающимся отличительным знаком легионов. При этом точно так же нас должно насторожить и то обстоятельство, что собака в качестве символа какого-либо из подразделений первых веков нашей эры вообще не зафиксирована ни разу (единственное известное «собаковидное» существо-эмблема – это Капитолийская волчица). Откуда же такая ее популярность в позднеримское время?

По данным, собранным ведущими специалистами по римской военной истории, именно Козерог стал символом наибольшего количества легионов по той причине, что он ка-лендарно связан с периодом середины зимы, когда чаще всего и набирались новые легионы, служба в которых начиналась, как правило, весной [Дандо-Коллинз, 2015, c. 85]. Значи- тельное количество легионов, символом которых стал Козерог, было сформировано Августом в I в. н.э. Здесь определенную роль сыграло и то обстоятельство, что Козерог, как мы отмечали выше, был личным покровителем этого императора [Паркер, 2017, c. 209–210].

Чуть менее популярны, как легионные символы, изображения Быка, Кентавра и Льва [Дандо-Коллинз, 2015, c. 83–87; Паркер, 2017, c. 209]. И если такие персонажи, как Лев и Бык, среди эмблем ND фигурируют и хорошо опознаются, то Кентавр и Козерог там отсутствуют полностью (!).

Несомненно, римская армия на протяжении императорского периода претерпевала некоторые изменения, в том числе и в области воинских традиций и обычаев. Системные изменения, в том числе и в эмблематике, конечно, имели место в течение IV в., они хорошо прослеживаются на различных примерах [Дандо-Коллинз, 2015, c. 85–87; Ткаченко, 2000, c. 38]. Но даже с принятием христианства не могло произойти и в действительности не произошло такой резкой ломки старых воинских устоев, которая привела бы к полной смене символики и отказу от наиболее популярных и чтимых образов – инсигний воинских подразделений.

На рисунках щитов из ND фигурируют и голова Горгоны, и драконы, и Колесо Фортуны, и Непобедимое Солнце, и германские руны, и капитолийская волчица. Нет лишь Козерога и Кентавра, и значит дело не в распространении христианства в IV в. и вытеснении старых «языческих» образов. Напротив, исследователи отмечают, что христианская символика на предметах римского вооружения, хорошо известная по другим изобразительным памятникам второй половины IV – начала V в., еще не нашла в полной мере своего отражения в миниатюрах ND [Дандо-Коллинз, 2015, c. 86–87; Негин, 2007, c. 3–4, рис. 5].

Катастрофические последствия битвы при Адрианополе в 378 г., в которой римская армия потеряла до двух третей своего основного состава и была после этого в очередной раз реорганизована и переформирована [Хизер, 2019, c. 280–281], также вряд ли можно рассматривать в качестве причин полного отсутствия только двух ранее самых популярных отличительных знаков на щитах армии последующих десятилетий. Трудно предста- вить такое удивительное совпадение. В чем же дело?

На наш взгляд, влияние христианства здесь все же прослеживается, но сказалось оно не в конце IV – начале V в., когда создавалась ND, а в XVI в., когда средневековые монастырские переписчики делали копии, которыми мы, собственно, сегодня и располагаем. XVI в. – время безраздельного господства в Западной Европе власти Святой Инквизиции, безжалостно карающей за любое подозрение в колдовстве и язычестве, за малейшее отступление от христианских догматов. В самом конце XV в. в городе Шпайере в Германии был издан печально известный «Молот Ведьм» ( Malleus Maleficarum ) – трактат о демонологии и борьбе с колдовством. В течение первой половины XVI в. там же, в Шпайере, в библиотеке кафедрального собора, были сделаны несколько копий с хранящейся здесь более ранней каролингской рукописи ND, предположительно конца IX – X в., восходящей непосредственно к римскому оригиналу [Ткаченко, 2000, c. 33].

Можно не сомневаться в том, что образ Козерога (которым должны были пестреть страницы рукописи-оригинала с иллюстрациями позднеримской воинской эмблематики) с его козлиными рогами и бородой, с копытами вызывал у монахов-переписчиков твердую и однозначную ассоциацию с Нечистым. Собственно средневековый Сатана, каким его представляли в Западной Европе в Средние века, это почти никак не изменившийся внешне Пан, то есть тот же Козерог, только без рыбьего хвоста, до его падения в Нил. Очевидно, дабы избежать возможных обвинений в воспроизведении образа Нечистого и обезопасить самих себя, переписчики и художники XVI в. «трансформировали» Козерогов на копируемых эмблемах восточно-римских щитов в довольно нейтральные зооморфные фигуры, более всего напоминающие собак. Достаточно было лишить Сатану-Козерога его главных атрибутов – рогов, копыт и козлиной бороды.

Впрочем, это всего лишь наше предположение, которое, однако, позволяет в значительной степени сгладить то разительное несоответствие, которое возникает при сравнении раннеримских легионных знаков и позднеримской эмблематики ND.

Так или иначе, композиционный принцип декоративных накладок из Керчи, на наш взгляд, несомненно, восходит к римской изобразительной традиции, среди синхронных источников наиболее полно представленной на миниатюрах ND, которые воспроизводят на-щитные эмблемы воинских подразделений. Конструктивные и функциональные особенности керченских Козерогов вполне допускают их использование в качестве накладок, крепившихся на основу из толстой кожи, какой обычно обшивались воинские щиты (хотя, несомненно, достоверно известны и деревянные римские щиты, не имеющие кожаной обтяжки, так же как и рисованные эмблемы на них). Наличие пары идентичных предметов в комплексе также может косвенно свидетельствовать в пользу их интерпретации как нащит-ных знаков, поскольку принцип вертикальной симметрии декора – одна из главных особенностей оформления римских щитов на протяжении всей императорской эпохи, судя по богатому изобразительному материалу [Махла-юк, Негин, 2018, c. 364–366].

Итак, мы предполагаем, что парные зооморфные накладки из керченского склепа служили нащитными украшениями, точнее эмблемами некоего вполне конкретного подразделения римской армии. Другие детали от, как минимум, двух щитов, причем явно парадного характера, хорошо представлены среди находок из склепов «24 июня 1904 года»: массивные позолоченные умбоны, фрагменты кожаной обшивки с рисунком, крупные серебряные гвозди с полусферическими позолоченными шляпками и более скромные рукояти щитов [Засецкая, 1993, табл. 31–34]. На основании этих находок осмелимся предложить условную реконструкцию римского парадного щита с инкрустированными накладками-эмблемами в виде сдвоенных Козерогов (рис. 6).

В связи с этим несколько слов следует сказать и о предполагаемом месте производства инкрустированных накладок. По мнению И.П. Засецкой, большая часть украшений в технике перегородчатой инкрустации, обнаруженных на Боспоре, была изготовлена в восточно-римских мастерских, то есть относится к числу импортных предметов [Засецкая, 1993, с. 34]. Близкой точки зрения, вероятно, придерживается и Б. Аррениус, которая специально практически не рассматривала предметы из боспорского некрополя, но обозначила Боспор как один из пунктов находок вещей, выполненных в традициях центральных (константинопольских) мастерских [Arrhenius, 1985, р. 119].

На мой взгляд, возможность выделения среди инкрустированных украшений, найденных на Боспоре, группы вещей, которую можно считать продукцией собственной, местной, мастерской, существует. На это косвенно указывают довольно сильные различия в техническом уровне и других особенностях, в том числе и стилистических, между основной массой находок, для которых характерен довольно примитивный геометрический стиль оформления, ограниченный набор форм вставок, небольшие размеры и скромный характер самих предметов, и малочисленной группой по-настоящему парадных вещей, более крупных и объемных, со вставками различных очертаний (в том числе сложных, фигурных, кабошонов и вставок с гравировкой). Так или иначе, эта проблема пока ждет своего решения. Но применительно к рассматриваемым здесь зооморфным накладкам из двух склепов «24 июня 1904 года» точка зрения И.П. За-сецкой и Б. Аррениус нам кажется совершенно справедливой. Эти вещи вряд ли могли быть изготовлены в местной мастерской, если она существовала на рубеже IV–V вв.

И еще одно крайне смелое предположение, от высказывания которого, тем не менее, очень трудно воздержаться. Среди фигурирующих в списке ND подразделений, эмблемой которых на рубеже IV–V вв. были сдвоенные фигурки неких собакообразных существ (а существа эти, по нашему глубокому убеждению, являются образами римских Козерогов, но только видоизмененными «суеверными» средневековыми художниками-копировщиками XVI в.), числятся легионы под названием « Visi » и « Tervingi ». Думаю, что связь этих подразделений с германоязычным населением областей Северного Причерноморья совершенно очевидна.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Такие случаи собраны и проиллюстрированы на одном из лучших электронных ресурсов, специально посвященных изучению ND: http://lukeuedasarson.com/NotitiaPatterns.html .

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Парные инкрустированные накладки из Керчи

Fig. 1. Pair inlaid mounts from Kerch

Рис. 2. Конструктивные особенности накладок:

1 , 2 – вторичные крепежные пластины; 3 , 4 – золотые шайбочки-«заплатки»

Fig. 2. Constructive details of the mounts:

1 , 2 – secondary mounting plates; 3 , 4 – gold spacer-“patches”

Рис. 3. Образ Козерога в римском искусстве:

1 – серебряная ваза из погребения Концешти, вторая половина IV в.;

2 – мозаика из синагоги в Хукоке, V в., Израиль (по: [Biblical stories, 2017]);

3 , 4 – монеты Августа, I в. (по: [Győri, 2014, p. 51])

-

Fig. 3. Image of Capricorn in Roman art:

-

1 – silver vase from Cončesti burial, second half of the 4th c.;

-

2 – mosaic from the synagogue in Hukok, 5th c., Israel (after: [Biblical stories, 2017]);

3 , 4 – coins of August, 1st c. (after: [Győri, 2014, p. 51])

Рис. 4. Сдвоенные изображения Козерогов в I в. н.э.:

1 – камея из Музея Метрополитен (по: [Draper, 2008, p. 14]);

2 – серебряный денарий Тита с именем Веспасиана (по: [VESPASIAN: Dead and Alive, 2018]) Fig. 4. Double Capricorns in the 1st c. AD:

1 – cameo from the Metropolitan Museum (after: [Draper, 2008, p. 14]);

2 – Titus silver denarius with the name of Vespasian (after: [VESPASIAN: Dead and Alive, 2018])

Valentinianenses Валентинианцы

Visi Визы

Tervingi Тервинги

Sagittarii seniores Orientales Восточные лучники старшие

Prima Flavia Theodosia Первый Флавиев

Феодосиев [легион]

Secunda felix Valentis Thebeorum Второй счастливый Валентов [легион] фиванцев

Рис. 5. Эмблемы некоторых римских воинских подразделений согласно Notitia Dignitatum (по: [Банников, 2018, Приложение 3])

Fig. 5. Emblems of some Roman military units according to Notitia Dignitatum (after: Bannikov, 2018, Appendix 3])

Рис. 6. Возможная реконструкция римского щита первой половины V в. с эмблемами, по находкам из керченских склепов «24 июня 1904 года»

Fig. 6. Possible reconstruction of a Roman shield with emblems of the first half of the 5th c., according to finds from “June 24, 1904” Kerch vaults

Список литературы Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика

- Абрамзон М. Г., 1995. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. М.: ИА РАН. 656 с.

- Аммиан Марцеллин, 1994. Римская история. СПб.: Алетейя. 570 с.

- Ахмедов И. Р., 2002. Детали конского убора с зооморфным декором в гуннское и постгуннское время // Поволжье и сопредельные территории в средние века. Труды ГИМ. Вып. 135. М.: ГИМ. С. 20-37.

- Банников А. В., 2018. Военное дело римлян накануне Великого переселения народов. СПб.: Евразия. 400 с.

- Банников А. В., Морозов М. А., 2013. Византийская армия (IV-XII вв.). СПб.: Евразия. 688 с.

- Вегеций (Флавий Вегеций Ренат), 2006. Краткое изложение военного дела // Искусство войны. Антология военной мысли. СПб.: Амфора. С. 142-288.

- Дандо-Коллинз С., 2015. Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской империи. М.: Центрполиграф. 639 с.

- Засецкая И. П., 1982. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным // Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. М.: Наука. С. 14-30.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV - первой половины V в. н.э. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. Симферополь: Таврия. С. 23-105.

- Кухаренко Ю. В., 1982. О Качинской находке V в. // Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. М.: Наука. С. 234-244.

- Махлаюк А. В., Негин А. Е., 2018. Римские легионы: наиболее полная иллюстрированная энциклопедия. М.: Яуза. 416 с.

- Негин А. Е., 2007. Христианская символика в римской армии IV в. н.э. // Воин. Военно-исторический журнал. № 4. С. 2-6.

- Паркер Г. М., 2017. История легионов Рима. От военной реформы Гая Мария до восхождения на престол Септимия Севера. М.: Центрполиграф. 223 с.

- Ткаченко А. А., 2000. "Notitia Dignitatum" как источник по позднеантичной эмблематике // Signum: Научно-информационный бюллетень Центра гербоведческих и генеалогических исследований Института Всеобщей истории РАН. Вып. 2. М.: ИВИ РАН. С. 33-40.

- Хизер П., 2019. Падение Римской империи. М.: АСТ. 800 с.

- Arrhenius B., 1985. Merovingian Garnet Jewellery. Stockholm: Almquist & Wiksell International. 230 p.

- Biblical stories, Greek imagery make mosaic floors of ancient Israeli synagogue, 2017. URL: https://jew ishchronicle. timesofisrael.com/biblical-stories-greek-imagery-make-mosaic-floors-of-ancient-israeli-synagogue (date of aсcess: 20.07.2019).

- Draper D. D., 2008. Cameo Appearances. New York: The Metropolitan Museum of Arts; New Heaven and London: Yale University Press. 57 p.

- Gyхri V., 2014. The Aurea Aetas and Octavianic/Augustan Coinage // OMNI. № 8 (11-2014). Roma: Editorial OMNI. P. 36-56.

- I Goti, 1994. Milano: Electa Lombardia Publ. 400 p.

- VESPASIAN: Dead and Alive, 2018. URL: https://www.cointalk.com/threads/vespasian-dead-and-alive.310271/ (date of aсcess: 20.07.2019).

- Zasetskaya I., 2008. Bosporus (Kerи) in der Zeit der Vцlkerwanderung // Rom und die Barbaren. Europa zur Zeit der Vцlkerwanderung. Bonn. S. 210-212.