Зооморфные орнаментальные композиции в традиционно-бытовой культуре восточных славян юга Западной Сибири

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является анализ иконографических, композиционных, стилистических особенностей зооморфных образок в женских рукоделиях русского старожильческого населения Западной Сибири середины XIX - первой половины XX в. Комплексное изучение образов животных в вышитых и тканых рукоделиях указанного региона проводится впервые и позволяет выявить многообразие типов и видов орнаментальных композиций, выдвинуть гипотезы об их происхождении и функциях в традиционно-бытовой культуре сибиряков. Источником послужили материалы, собранные актором в 1980-1990-х гг. в ходе этнографических экспедиций: женские рукоделия, хранившиеся мастерицами преклонного возраста как память о молодости или относительно молодыми людьми как памятные вещи о бабушке или матери, свекрови; некоторые из полотенец относятся к категории поминальных, т.е. розданных после смерти кого-либо на память. Этнографические материалы показывают, что истоки анималистических образов (коней, львов, собак, зайцев, слонов и пр.) различны; при рассмотрении их роли и смысловой нагрузки в рукоделиях необходимо учитывать и ранние формы, и поздние трансформации, межэтнические взаимодействия, влияние городской культуры.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522688

IDR: 14522688 | УДК: 391

Текст научной статьи Зооморфные орнаментальные композиции в традиционно-бытовой культуре восточных славян юга Западной Сибири

Родовые, или народные, представления, знания об окружающем мире и технологические умения, передававшиеся из поколения в поколение, необходимы для выживания и развития этноса. Этнические образы, сюжеты, излюбленные композиции изобразительного искусства формируются на различных этапах развития мировоззрения народа и по этой причине, как это было не раз продемонстрировано исследователями, могут служить полноценным этнографическим источником. Орнаментальное искусство (собственно ритмический ряд и сюжеты, основанные на принципах симметрии) соответствовало всему стилю жизни славян-земледельцев, издавна сочетавших свой крестьянский труд с охотничьим промыслом, отражало представления о структуре мира и о тех силах, которые им управляли.

По мнению ряда исследователей, зооморфные формы традиционного декоративно-прикладного искусства тесно связаны с традиционным хозяйством, представляют собой по большей части этнически окрашенную стилизацию образов родной природы и ее обитателей [Гроссе, 1899, с. 290; Токарев, 1978, с. 131]. Обосновывая связь сюжетных, изобразительных орнаментальных мотивов с культурой «первобытных народов», охотников и собирателей, Э. Гроссе отмечал: «В то время как цивилизованные народы предпочтительно берут для своей орнаментики формы растительности, первобытный орнамент почти исключительно ограничивается формами человеческими и животными…» [1899, с. 111]. При рассмотрении указанных элементов традиционной культуры нами принимается во внимание также магическая теория происхождения орнамента, согласно которой сюжеты

орнаментации порождены существовавшими до христианства верованиями восточных славян [Народные знания…, 1991, с. 96]. В последние годы все большую популярность приобретает идея ряда ученых о зоо-антропоморфной модели мира как одной из наиболее архаичных [Арсеньев, 1990, с. 144; Евсюков, 1988, с. 16, 62; Денисова, 2003, с. 33].

Вопросы реконструкции функций и значения образов животного мира в традиционных предметах декоративно-прикладного искусства восточно-славянских народов пока далеки от удовлетворительного решения, несмотря на выход в свет ряда работ, например, В.А. Гура, А.Ф. Журавлева, З.П. Соколовой и др. Чтобы раскрыть роль и место анималистических образов в этнической картине мира славян, необходимо выяснить, что лежало в основе традиции их воплощения в обрядовых рукоделиях (вышивке), деталях жилища (резьбе), утвари (росписи). Почему одни образы были популярны и распространены, другие изображались очень редко? Каковы истоки иконографии экзотических животных? Очевидно, что изучение этих вопросов могло бы помочь осветить некоторые элементы ранних представлений и верований в культуре славянских народов, объяснить их удивительную сохранность на местах вторичного освоения – землях Сибири. Исследование символики восточно-славянской духовной культуры и изобразительного искусства невозможно без полноценного типологического анализа материала и классификации современных типических форм, а также без выявления специфических региональных вариантов их проявлений [Толстой, 1990, с. 48].

В народной культуре славян VI–XIII вв. отмечены следы особого отношения человека к зверю [Седов, 1982, с. 267–268]. Восточно-славянский языческий пантеон включал много культов высших и низших богов, олицетворявших силы природы, ее обитателей, в т.ч. животных. Фольклорные и этнографические материалы XIX – начала XX в. свидетельствуют о длительном сохранении следов почитания животных, элементов промысловых культов, обрядов-мистерий умирающего и воскресающего зверя. Вспомним, например, русскую сказку о Крошечке-Хаврошечке, которая закапывала кости коровы в саду и поливала их водой. Подобный по смыслу сюжет «корова есть» в виде присказки зафиксирован и в Сибири [Русские народные бытовые сказки…, 1985, с. 222].

Цель настоящей статьи – исследовать по иконографии, композиционным особенностям, стилистике, технологии шитья воплощенные в традиционно-бытовых предметах образы животных, их смысловую нагрузку. Важно выявить многообразие зооморфных композиций на территории юга Западной Сибири и их привязку к конкретным этнографическим, конфессионально-этнографическим и территориальным группам русских, украинцев и белорусов. Мы не претендуем на освещение всех важных вопросов затронутой проблематики и попытаемся раскрыть во всей его сложности и многогранности один из аспектов понимания традиционного зооморфного орнамента. К сожалению, носители традиции в лучшем случае могут сообщить только название изображенного. Еще в 1920-х гг. Д.А. Болдырев-Казарин писал, что «лучшее время для изучения народного искусства уже прошло», теперь же, спустя почти 100 лет, исследователю приходится привлекать немногочисленные образцы музейных экспонатов и крупицы полевых материалов, дополняя их этнографическими и фольклорными записями последних полутора веков.

Комплексное изучение зооморфных композиций и орнаментов восточно-славянских народов Западной Сибири предполагает анализ бытования и распространения зооморфных сюжетов в предметах традиционно-бытовой культуры – женских рукоделиях, жилище, утвари; картографирование наиболее широко запечатленных образов животных; исследование генезиса роли зооморфных мотивов.

В данной статье обозначенные вопросы рассматриваются на материалах женских рукоделий (вышивка, тканье, вязание). Образцы декоративно-прикладного искусства в виде резьбы по дереву привлекаются в основном как источник информации о частоте встречаемости конкретных мотивов в народной жизни; они, безусловно, нуждаются в отдельном специальном исследовании. Что же касается росписи по дереву, то в Сибири она представлена не столь значительно.

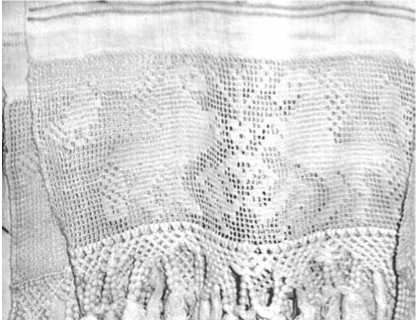

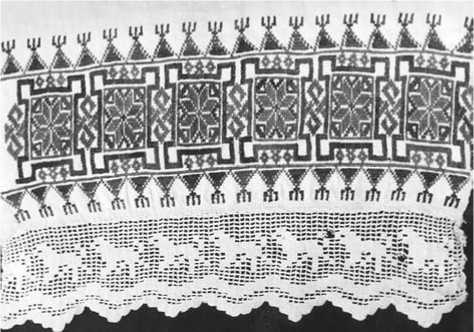

Традиции зооморфных сюжетов мы изучали не только по материалам музейных коллекций, нередко представляющих случайные образцы, но и по результатам полевых этнографических экспедиций, со стоявшихся в 1980–1990-х гг., когда наблюдалось угасающее бытование рукоделий в качестве памятных вещей о старших поколениях (матерях, бабушках) в семейном хранении, в сундуках – «яшшы-ках». Полотенца, типичные для изучаемого региона вида, состояли из трех ярусов – вышивка, кружево-прошва и фигурные концы-свесы. Сибирские женщины предпочитали вместо свесов мастерить кисти; информанты подчеркивали, что полотенца с вышивкой, прошвой и свесами более характерны для российских переселенок. И старожилы, и россиянки старшего поколения ткали кухонные полотенца – рукотеры; их в отличие от праздничных не вышивали, но дополняли узкими полосками красной крашенины.

К Пасхе домашний иконостас покрывали вышитыми полотенцами-набожниками; их развешивали по обеим сторонам от икон. Такое оформление красный угол сохранял все лето. По нашим наблюдениям, основные мотивы орнаментов-набожников не были зооморфными, они включали растительные узоры, реже свастику, изображения предметов быта, например самоваров. К свадьбе стены завешивали ткаными и вышитыми невестой полотенцами; как это выглядело в интерьере, можно увидеть на известной картине В.М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». Полотенцам отводилась особая роль в погребальной обрядности: с их помощью гроб опускали в могилу. По окончании церемонии эти полотенца повязывали на березах или других близко растущих деревьях.

Изображения животных в традиционных рукоделиях более характерны для русских сибиряков-старожилов, части чалдонов и гораздо менее – для русских, украинских и белорусских переселенцев. В русском народном творчестве зооморфные мотивы количественно уступают антропоморфным, растительным, орнитоморф-ным; их доля, по нашим наблюдениям, невелика.

Согласно нашим полевым этнографическим материалам, по частоте встречаемости образы животных, запечатленные в произведениях народной культуры и искусства, можно разделить на три неравные части: бóльшую составляют образы домашних (лошадей, собак), меньшую – диких (барсов, зайцев, лис), самую небольшую – экзотических (слонов, львов). Изученные композиции можно разделить на односоставные, в которых присутствуют только животные, и многосоставные – с включением людей, растений и т.д. Преобладают последние. Среди образов животных встречались трудно опознаваемые, идентификация которых в значительной мере затруднена. Анималистические мотивы исполнены, как правило, в одной манере: в профиль в виде фигуры с геометризированными контурами и декоративным усложнением туловища.

Образы коня и других домашних животных

Конь – наиболее распространенный зооморфный образ в русском декоративном искусстве, заключавший в себе множество смысловых нюансов. Его генезис связан с аграрной направленностью хозяйства и духовной культурой, верованиями славянских народов, влиянием, как полагают, обитателей южных степных пространств [Голубева, 1966, с. 81; Маслова, 1951, с. 96]. В славянских древностях Х–XIII вв. этот образ воплощен в металлических подвесках, амулетах [Седов, 1982, с. 224, 232, 290]. Особую роль в распространении культа коня, как отмечал Б.А. Рыбаков, сыграла княжеская дружина [1953, с. 65–69]; изображение этого животного, по мнению многих ученых, служило оберегом [Стасов, 1894, с. 112]. Материалы этнографии исторической и современности представляют образ коня связанным с солнцем (конские бега, катания на Масленицу, фольклорные эпитеты «золотогривый», «золотохвостый» и пр.), а также вожатым душ в загробный мир и, наконец, жертвенным животным [Седов, 1957, с. 20; Брагина, 2003, с. 36].

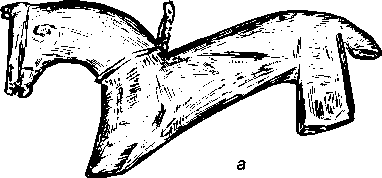

На территории Новосибирского Приобья, Сала-ирского кряжа изображение коня встречается в традиционных женских рукоделиях (вышивка, вязание крючком), домовой резьбе наличников, детских резных игрушках. В среде старожильческого населения Барабы сохранились самодельные деревянные или металлические гребешки с навершиями в виде парноголовых коньков (рис. 1).

В женских рукоделиях, как доказано по материалам из Европейской России, типологически наиболее ранними были образы коня и всадника. Трехсоставные композиции с находящейся в центре женской фигурой или храмовой постройкой с конями по бокам нам встретились в среде старожилов Приобья. Кони вышиты с подогнутыми ногами – как бы застывшими в беге. Если рассматривать композицию в целом, то понятна их охранная, по отношению к центральной фигуре, функция. Корпус коня показан упрощенносхематично в виде пятиугольника (рис. 2). В сибирских вариантах вышивки лошадиная голова иногда изображалась с ушами в виде палок, напоминающих рога. Описанные композиции, выполненные в технике белой перевити, демонстрируют близкое сходство с

Рис. 1. Гребешки с навершиями в виде парноголовых коньков, Чистоозерный р-он Новосибирской обл. Здесь и далее фото автора.

Рис. 2. Композиция «кони со всадниками», белая перевить, д. Легостаево Искитимского р-на Новосибирской обл., вторая половина XIX в.

Полевые материалы автора 1989 г.

хорошо известными по публикациям северно-русскими вышивками [Маслова, 1978, с. 120, 124]. Именно рогам крупных рогатых животных придавалось сакральное значение, возможно они играли роль амулетов. Вылепленные из глины рога, хорошо известные в пластике Триполья, обнаружены на памятниках в Поднестровье, Дунайском бассейне, а также Средней и Западной Европе [Бибиков, 1953, с. 241].

В .А. Городцов в трехчастном узоре с конями-всадниками увидел отражение культурного влияния древних даков, имевшего место задолго до Рождества Христова [1926, с. 34]. Исследователь, в частности, писал: «Русская иконография шитья, насколько известно, оказывается неповторяющеюся ни у одной славянской народности Средней Европы, следует заключить, что выделение русских славян совершилось ранее Р.Х., когда последовало восприятие культа великой богини» [Там же]. Женская фигура изображала, как считал В.А. Городцов, великую богиню или, если в центральной части была представлена церковь с главками, храм в ее честь. Небесная символика всад-

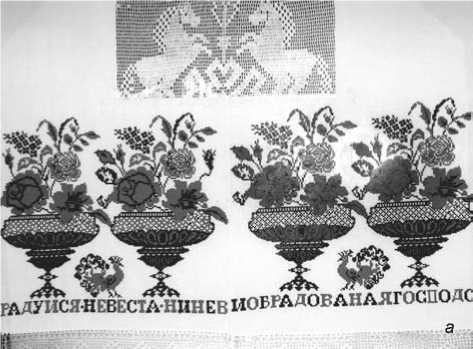

Рис. 3 . Полотенца, выполненные в технике креста и белой перевити ( а ), а также белой перевити ( б ). а – Новосибирский художественный музей; б – пос. Кыштов-ка Новосибирской обл., конец XIX – начало ХХ в. Полевые материалы автора 1999 г.

ников определялась вышитыми изображениями солнца в виде лучистых дисков под копытами коней. По его мнению, в одном из этих всадников скрывается, по-видимому, русский бог грозы и войны Перун, а в другом – может быть, Стрибог – бог ветра, непогоды и водной стихии вообще [Там же, с. 35]. В сибирские вышивки привнесено христианское содержание: главки храмов увенчаны крестами, небесные всадники, если следовать приведенным выше интерпретациям, стоят на страже Православия, православной веры.

Сюжеты первого типа условны, подчинены архаичному канону, второго – более близки к натуралистичности; они воплощены в технике белой перевити и вязании крючком (рис. 3). Исследованные полотенца были привезены в Сибирь российскими переселенцами во второй половине XIX – начале ХХ в. На них, как и в описанных первых вариантах вышивок, пары коней показаны в динамике, но более искусно и реалистично. На изображении вздыбленные и чуть присевшие на задние ноги животные то ли охраняют кого-то, то ли служат кому-то, олицетворяя собой напор, энергию. Запечатленные в такой позе животные расположены с двух сторон от композиционного центра – растения (дерева, куста, цветка). Иконография таких вышивок устойчивая, рисунок вписывается в треугольник с устремленной вверх вершиной. Имеются все основания считать эту композицию относительно поздней, сложившейся на основе когда-то заданного (возможно, геральдического) образца. Хронологически ранний тип таких орнаментов выполнен в технике белой перевити, более поздний – связан крючком. В Европейской России, считает Г.С. Маслова, ареал подобных композиций с конями по бокам от дерева выходит за пределы Северо-Западного региона [1978, с. 184].

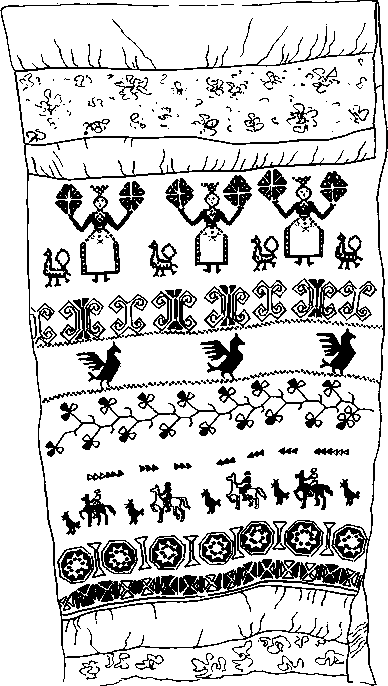

В реалистические или близкие к ним по манере исполнения вышивки могли включаться архаичные композиции. Очевидная неслучайность присутствия в композиции разнообразных элементов заставляет особенно пристально и под разными углами зрения анализировать многоярусную вышивку «стенового полотенца» старообрядцев с предгорий Алтая (рис. 4). Дать однозначную оценку данной композиции сложно в силу ее уникальности. По содержанию рисунок, видимо, соотносим с мифологической схемой строения славянской картины мира: верхние женские фигуры божеств, головы которых увенчаны коронами, изображены в позе молящих. Принадлежность к Небесному царству (слав. Правь) подчеркивается солярными символами, которые находятся в руках божеств. Между божествами – небесные птицы с высоко поднятыми хвостами, напоминающие павлинов (пав ?). Далее следует орнаментальный ряд с ритмичным чередованием узоров. В них можно разглядеть греческие начальные буквы имени Иисуса Христа – I (иот) и Х (хи) [Как выбрать…, 2003, с. 22]. Очевидно, старообрядцы стремились вышить на полотенце монограммный до-константиновский крест с характерным перекрестным совмещением этих букв; в результате получалась фигура креста, вертикально пересеченного чертою, – Ж. Данная многосоставная композиция на старообрядческом полотенце органично соединяет христианские и дохристианские символы. Ниже этого ряда вышиты три птицы с высоко поднятыми крыльями, а под ними – цветочная лоза. В языческие времена считалось, что птица, сидящая на дереве, – это душа, направляющаяся на небо [Левкиевская, 2007, с. 174]. Сверху и снизу фигурки птиц вышивки окаймлены волнообразными линиями, которые, возможно, олицетворяют водную преграду (реку), отделявшую, согласно славянской мифологии, загробный мир от человеческого.

Для нашего исследования интересны изображения всадников на конях, которые, к сожалению, сохранились плохо (некоторые детали повреждены). Кони запечатлены в динамической позе с поднятой передней ногой, на них – грациозно сидящие наездники, они показаны в профиль. В сюжет включены цепи из треугольников (стрелы ? молнии ?) над головами наездников, а между ними, внизу, какие-то мелкие животные (птицы ?). Завершают картину мироустройства орнаментальный ряд из восьмилепестковых розеток, вписанных в правильные восьмиугольники, а также ряд ромбов. Вышивка выполнена, вероятно, в конце XIX – начале ХХ в. Об этом свидетельствуют типология изображенного и манера рисунка: присутствуют как архаичные образы божеств и птиц, так и более поздние реалистические изображения всадников и коней в «Земном мире» (слав. Явь ?). В русском народном фольклоре конь, обладающий многими магическими и героическими качествами, всегда верный помощник своего властелина – наездника, что, возможно, отражено в данном сюжете.

Конь был символом соединения жизни и смерти. Считалось, что благодаря своему месту на границе миров он обеспечивал возможность перевоплощения. Мотив перерождения с помощью коня просматривается в сказках «Сивка-бурка», «Конек-Горбунок». В сибирских вариантах сказок кони участвуют в разного рода волхованиях («Сказка про Ивашку-худого поваришку», «Сивко-бурко, вещий коурко»): герой, пролезая через ухо коня, изменял свой внешний облик, становился удачливым, обретал счастье [Русские сказки…, 1993, с. 204, 217].

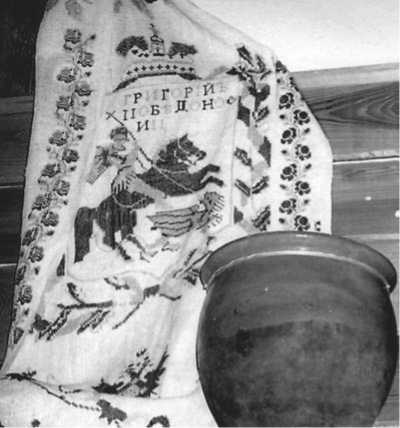

В Сибири у украинских переселенцев в вышивках с христианской тематикой кони запечатлены в реалистической манере. Например, на полотенце из Карасук-ского р-на Новосибирской обл. изображен Св. Георгий Победоносец, о чем свидетельствует подпись «Гри-горийъ Победоносиц», над его головой – храм, а под копытами вздыбленного коня – повергнутый змий, напоминающий хвостатую химеру (рис. 5). Отсутствие

Рис. 4. Старообрядческое полотенце, выполненное в технике креста, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан, конец XIX – начало ХХ в. Полевые материалы автора 1983 г.

Рис. 5. Украинское полотенце с образом Св. Георгия, выполненное в технике креста, пос. Карасук Новосибирской обл.

в этом сюжете условно сти свидетельствует о том, что эти анималистические изображения утратили свои прежние сакральные функции, освободились от культового содержания.

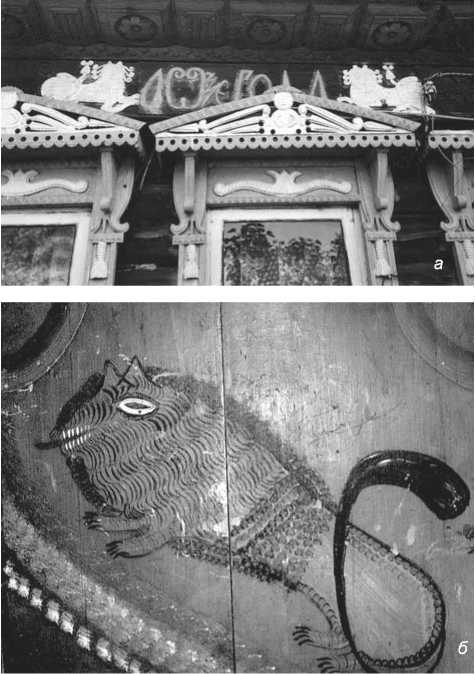

В изучаемом регионе можно отметить наличники с зооморфными узорами, выполненными в технике пропильной, или сквозной, резьбы. В Приобье домовая резьба этого вида включает фигуры пары коней в динамичной позе («на бегу»), расположенные с двух сторон от окна. В Тогучинском р-не Новосибирской обл. (быв. Тарьсминская вол. Томского у.) кони изобража-

Рис. 6. Резные наличники, д. Верх-Ирмень Ордынского р-на Новосибирской обл.

Полевые материалы автора 1989 г.

Рис. 7. Резные наличники, д. Лебедево Тогучинского р-на Новосибирской обл.

Полевые материалы автора 1988 г.

лись условно, четкой линейной графикой как бы с гордо повернутой назад головой (рис. 6). В этом районе встречаются пропильная резьба с более реалистичными образами коней, по внешнему абрису напоминающими соответствующие детские игрушки (рис. 7). Детские игрушки, предназначавшиеся в основном для мальчиков, представляли лошадок либо для езды верхом, либо запряженных в повозки (рис. 8). Сделать предположение об использовании в ритуалах деревянных лошадок, ставших впоследствии бытовыми вещами, позволяют материалы русских первопоселенцев Сибири XVII в.: похожие на детские игрушки фигурки коньков обнаружены под первыми венцами срубов; это, возможно, строительная жертва (см.: Материалы Нефтюганской археологической экспедиции, 2007 г. – Музей Сибирского казачества, Сургут).

Изображения других домашних животных более редки, их ареалы не совпадают с районами бытования «конских» образов. Для решения вопросов о корнях и символике «собаки» важны археологические свидетельства XII–XIII вв. о жертвоприношениях собак, которые совершались с целью умилостивить, задобрить враждебные человеку силы, посылающие болезни и смерть [Макаров, 1987, с. 76–77; Нидерле, 2000, с. 300].

Рис. 8. Деревянные игрушки – фигурки коня, Красноярский краеведческий музей.

Рис. 9. Украинское полотенце, пос. Карасук Новосибирской обл., начало ХХ в.

Полевые материалы автора 2003 г.

Рис. 10. Композиция с собачками, вышивка крестом, Новокузнецкий краеведческий музей.

В женских рукоделиях XIX – начала ХХ в. собаки изображались спутниками людей, животных. Например, в вышивке «Молодец коня поил, к красной девке приводил» верный пес сопровождает молодца при его посещении «красной девки» (рис. 9). Фигуры собак составляли орнаментальные ряды. Нет оснований говорить о том, что собаки играли значительную роль в жизни русских крестьян, но с ними связано много примет, поверий, пословиц и загадок. В народном искусстве и фольклоре собака представлялась не только спутником и соратником человека, но и прорицателем, предвестником событий (например, воет поднявши голову – к пожару, опустив книзу – к покойнику и т.д.) [Булычев, 1876, с. 1]. Согласно приметам крестьян Ирбитского у., собак не следовало держать в избе, потому что во время грозы «андел Господень с молоньями гоняется за нечистым, который от него укрывается в кошек и собак». Их изображения в сибирских рукоделиях типологически достаточно поздние – конец XIX – начало ХХ в., выполнены крестом или связаны крючком. В некоторых композициях фигуры собак появились, вероятно, на месте более ранних изображений, скорее всего коней, по обеим сторонам вазона. Тем более, что сам вазон с обращенным вверх трилистником удивительно точно копирует подобные узоры с конями (рис. 10). В 1910–1930-х гг. вышивка крестом развива-

Рис. 11. Конец полотенца, вышивка крестом и вязание крючком, пос. Чарышское Алтайского края, начало ХХ в.

Рис. 12. Конец полотенца, вышивка крестом и вязание крючком, Новокузнецкий краеведческий музей.

лась под влиянием образцов т.н. канвовых узоров, городской моды, в результате стали популярными орнаментальные ряды из фигур собачек (рис. 11).

Отдельные вышивки с изображениями коровы известны в разных местах исследуемой территории Приобья, Салаирского кряжа. Их объединяет натуралистично сть изображений, возможно заимствованных из «канвовых узоров» (рис. 12). Образы других домашних животных в рукоделиях на территории Сибири не встречаются.

Образы диких и экзотических животных

При анализе образов львов или барсов (в графике порой трудноразличимых) важно отметить, что в этнографической литературе известны некоторые трехчастные композиции с фантастическими животными, у которых имеются конские головы, лапы и S-образно изогнутые хвосты [Маслова, 1978, с. 78, 81, 90, 91; Разина, 1970, с. 139]. Интересен факт не только полиморфности, но и взаимозаменяемости этих образов – коней и львов.

Рис. 13. Наличники на доме 1865 г., д. Яндовы Семеновского р-на Нижегородской обл. ( а ); роспись по дереву печной доски, г. Вологда ( б ).

Полевые материалы автора 2002 ( а ) и 2006 ( б ) гг.

Мотив льва зафиксирован этнографами в вышивках из северных, центральных и южно-русских губерний России [Маслова, 1978, с. 86, 184]. Подобные вышивки в технике цветной перевити сохранились в российских музеях в единичных экземплярах, относящихся, как правило, к концу XVIII в. [Разина, 1970, с. 118–119]. Образы львов или барсов появились под влиянием декора, привозимых в Древнюю Русь византийских, итальянских тканей, феодальной геральдики, каменной резьбы Владимиро-Суздальских храмов, наконец, орнаментов лицевых рукописей [Макарова, 1986, с. 68, 70, 74, 117; Рыбаков, 1956, с. 27; Даркевич, 1975, с. 190– 191; 1976, с. 205; Культура Византии…, 1989, ил. цв.; Лелеков, 1975, с. 61]. Фигуры львов часто встречаются в домовой резьбе и росписи голбцев, рундуков русских Севера и Поволжья [Белов, 1982, с. 272, 279] (рис. 13). Зафиксированы они и в домовой резьбе старинных сибирских городов; здесь львы выступают, в частности, как персонажи наивной живописи [Памятники Сибири…, 1974, рис. 247, 248].

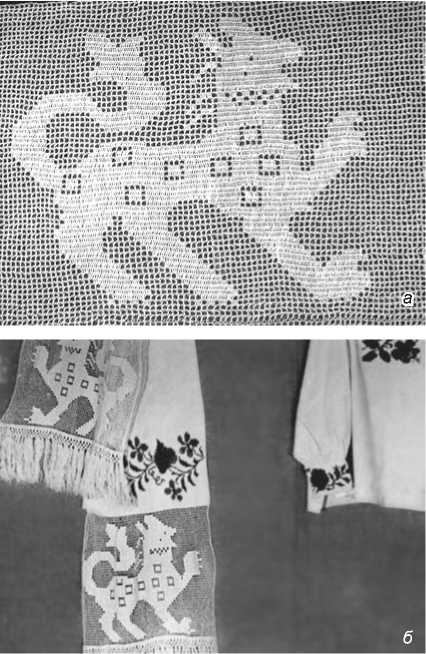

Профильное изображение льва с приподнятой лапой и S-образно изогнутым хвостом, характерное для образцов декоративного искусства Новгородской земли, широко представлено и в Сибири (рис. 14). Сибирский лев в изучаемый период выполнялся как в технике белой перевити, так и вывязывался крючком. Центральная в композиции фигура льва могла обрамляться вверху растительными узорами, внизу обычно заканчивалась ячеистой сеточкой и кистями. Тело льва усыпано разрозненными квадратами, кончик хвоста в виде цветка, лапы, как правило, с когтями, шея обрамлена шерстью. В сибирских образах не заметно хищных черт, контуры плавные, мягкие, морда добродушная, как бы улыбающаяся, с парой смещенных на бок глаз. Характерная для античной и византийской традиций трактовка льва как «героя, побеждавшего хищников в единоборствах», «рассерженного льва» совершенно не типична для сложившейся русско-сибирской иконографии.

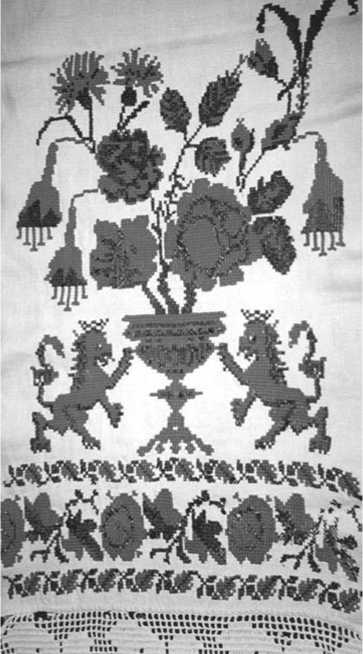

В Северной Барабе нами отмечено полотенце с композицией т.н. геральдических львов, изображенных в профиль уже гораздо реалистичнее (рис. 15). Сюжет вышит крестом красными и черными нитками. На рисунке поднятыми когтистыми лапами львы как будто бы поддерживают охраняемую ими вазу с пышным букетом цветов. Важность и особую «царственную» сакральность образа подчеркивают короны-трезубцы. Низ обрамлен растительным орнаментом в виде трех крупных роз, а сверху и снизу от него – бордюрами из дубовых листьев. Подобный мотив был известен в Верхнем Поволжье, Подвинье, Вологодчине, откуда и мог быть занесен в Сибирь северорусскими переселенцами [Маслова, 1978, с. 86].

Образ зайца встречается в качестве элемента сложной композиции, также орнаментальных рядов. При-

Рис. 14. Вышивка по белой перевити, Музей Кемеровского государственного университета культуры и искусств ( а ); концы полотенца, вышитые крестом и по белой перевити, пос. Тогучин Новосибирской обл. ( б ).

мером первого является сюжет на полотенце из с. Гжатского Куйбышевского р-на Новосибирской обл. с вышитыми крестом узорами красного и черного цвета, которое датируется информаторами концом XIX – началом ХХ в. (рис. 16). Вышивка передает, вероятно, сценку празднования Троицы, праздника Сошествия Святого Духа и известный по местным материалам обряд кумления [Фурсова, 2003, с. 13, 37, 43]. Центральными фигурами являются девушки в сарафанах и с венками на головах. Они изображены танцующими с платочками в руках. Справа и слева от девушек – деревья, украшенные цветами, плодами, листьями, от которых исходят в разные стороны кресты. Между деревьями внизу находится вазон с растением, из которого будто бы «произрастают» девушки: ветви заканчиваются их фигурками. Вставленные между всеми участниками сюжета четыре зайца показаны в статичной позе – присевшими на задние лапки. Судя по их месту в вышивке, лесные зверушки играют подчиненную роль, подчеркивают связь действия с природой. Встречаются рукоделия с изображением зайчиков в позе «идущих» с поднятой вверх лапкой, в виде орнаментальных рядов

Рис. 15. Концы полотенца, вышивка крестом и вязание крючком, пос. Венгерово Новосибирской обл.

Рис. 16. Концы полотенца, вышитые крестом, с. Гжатское Куйбышевского р-на Новосибирской обл., конец XIX – начало ХХ в.

(рис. 17). Заметим, что иконография подобных изображений везде легко читаема: выполнена ли вышивка крестом или «заячий» сюжет вывязан крючком.

В фольклорных произведениях заяц выступает в роли или безобидной трусливой лесной зверушки, или нежелательного пришельца в крестьянской избе, обладающего демоническими качествами и приносяще-

Рис. 17. Белорусское полотенце, вышивка крестом и вязание крючком, д. Зверобойка Тогучинского р-на Новосибирской обл., начало ХХ в.

Полевые материалы автора, 2003 г.

Рис. 19. Концы полотенца, вышивка крестом и в технике белой перевити, Красноярский музей им. В.И. Сурикова.

Рис. 18. Концы полотенца, вышивка двойным крестом и в технике цветной перевити, с. Мишиха Кытманов-ского р-на Алтайского края, вторая половина XIX в., Музей Института археологии и этнографии СО РАН, № 36 Е.

Полевые материалы автора 1983 г.

го несчастье [Булычев, 1876, с. 2; Гура, 1997, с. 177]. Широко были распространены запреты на употребление в пищу мяса зайца, обоснованные отсутствием у этого животного раздвоенных копыт, о чем «указано в Святом Писании», и что дожило до наших дней благодаря «Святому Преданию». В фольклоре Русского Севера заяц как мужской образ изображался послушным женихом или парнем – участником хороводов, поцелуйных игр, свадебных обрядов [Гура, 1997, с. 178]. В русских игровых песнях о попавшем в ловушку зайце улавливаются известные эротические символы, связанные с браком, первой брачной ночью. Проведенный анализ дает основание говорить о том, что набор «заячьих» семантических элементов, возможно, был характерен для обрядовых свадебных полотенец.

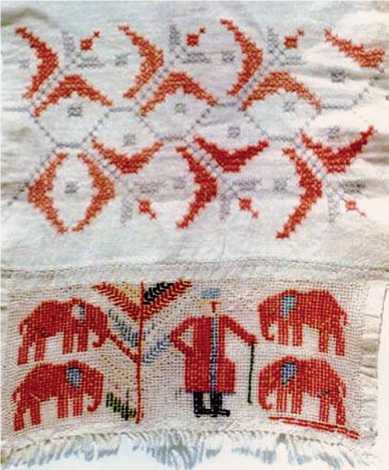

Особо следует отметить полотенце (по-местному «полотенец») из с. Мишиха Кытмановского р-на Алтайского края, сделанное в конце XIX в. из белого холста (рис. 18). Концы вышиты грубыми льняными нитками розового (изначально, возможно, красного) и серого (изначально черного ?) цвета в технике двойного креста. Орнамент образован ромбовидными геометрическими фигурами в сочетании с растительными узорами (его аналоги в русской народной вышивке не обнаружены). Ниже – вышивка в технике цветной перевити, композиционный центр составляют фигура мужчины (судя по костюму, это служилый в присутственной одежде с тростью и сапогах с каблуками) и расположенное слева от нее дерево. По бокам один под другим изображены четыре слона в профиль. Цветовое решение включает красный цвет (основной) и детали из черного и голубого цвета, из которых оформлены ветки дерева. Вероятно, вышитые концы перешиты с более старого полотенца, т.к. нити льна в них слегка желтоватого оттенка, отличаются от фона основного полотна. Описанная композиция навевает воспоминания о знаменитом путешественнике Афанасии Никитине и его безвестных сотоварищах, купцах, побывавших в «заморских странах», в Индии. Истоки этого сюжета в алтайской вышивке следует искать, возможно, в декоре набивных тканей XVII–XVIII вв. (западно-европейских и пр.), из которых изготавливали присутственную одежду при-велигированные слои русского общества [Бирюкова, 1973, с. 40–41]. Отметим также сходство между воплощенными в алтайских вышивках слонами и синкретичными конями-слонами финноязычных народов Северо-Запада России [Косменко, 1984, с. 119].

В сибирских городских музейных коллекциях имеются вышивки, иллюстрирующие известные сюжеты произведений русской литературы. Например, на полотенце вышиты персонажи и название (правда, слова переставлены) басни А.И. Крылова «Ворона и лисица» (рис. 19). В данном случае обращает на себя внимание условно-символическое изображение дерева (возможно, каштана, судя по очертаниям листьев) и реалистичные образы лисы и вороны. Ворона, слегка наклонившись, держит в клюве кусок сыра, а лиса, присевшая на задние лапы, с вожделением смотрит вверх. Между ними изображен мужчина (этот персонаж не вписан в сюжет басни), несущий в руке какой-то предмет, возможно, рюмку. Заканчивается вышитая крестом композиция надписью внизу: «Пташки поверили», которая раскрывает смысл изображенного. Далее следует меандрический орнамент, выполненный в технике белой перевити. Полотенце, возможно, было изготовлено в городской среде 1910–1920-х гг. в качестве подарочного, в память о каком-либо событии или в назидание.

Выводы

Распространенность типологически ранних зооморфных мотивов в русском народном творчестве связана, видимо, с длительным сохранением элементов охотничьего промысла, сопровождавшимся анимализмом. Обожествление животных, как известно, являлось одной из основных религиозных систем, которая базировалась на представлении о единстве общества и природы. Зооморфные образы, зафиксированные в женских рукоделиях и в ряде других традиционно-бытовых предметов восточно-славянских переселенок Сибири, возможно, были привязаны к определенным обрядовым действиям, которые в древности совершались у святилищ с верой, что такие качества животных, как сила, ловкость, красота, сексуальная активность, передадутся людям. На данном этапе изученности проблемы весьма сложно соотнести функции орнаментированных полотенец (свадебных, погребальных, обыденных и пр.), их ритуальную значимость с зооморфными персонажами. Очевидно, что, приходя в новую семью, новобрачная привносила в дом мужа вышитые и вытканные полотенца, совершала переход «из одной родовы в другую», соединяла «покровителей» двух семей и таким образом закреплялась сама. Можно также предположить, что в обряде погребения повязанное на кресте или на расположенном рядом дереве полотенце также когда-то могло служить своеобразной меткой родовой принадлежности умершего. По всей видимости, функции подобных полотенец были гораздо шире, чем это обычно подчеркивается в этнографической литературе: они выходили за рамки представлений о связи с загробным миром и идеи плодородия.

Изображения животных в сибирском декоративноприкладном творчестве представлены как элементы сложных композиций вместе с антропо-, орнитоморф-ными, растительными рисунками, а также в виде орнаментальных рядов, чаще всего второстепенных по значимости образов (например, зайцев, собачек). Конь запечатлен во многих произведениях народного изобразительного искусства и устного народного творчества, а, например, слоны – в одном, что свидетельствует об отсутствии глубинных корней этого образа в пластах русской духовной культуры. В Сибири, как и в СевероВосточной Руси, долгое время удерживались тотемистические по своему характеру верования, связанные с культом хозяина тайги – медведем, которому отводилась главенствующая роль среди лесных зверей [Болонев, Фурсова, 2000; Гура, 1997, с. 159]. Однако в изобразительном искусстве его образ нами не отмечен ни в женских рукоделиях, ни в резьбе по дереву. Прояснить данный вопрос, возможно, помогут интерпретации известных по сибирским материалам слитных воедино зоо-, орнито-, антропоморфных изображений на тканых рукоделиях, которые весьма условны и многопла-новы и поэтому нуждаются в специальном изучении.

Собранные материалы, относящиеся к Приобью, Присалаирью, Алтаю и отчасти Барабе, позволяют констатировать, что образы домашних и некоторых диких животных (кони, зайцы, собаки) в вышивках на этих территориях представлены достаточно широко, а экзотических (слоны, львы) – единично. В целом это не соответствует оценке сибирского декоративного искусства как несодержащего сложных сюжетных композиций [Болдырев-Казарин, 1924, с. 8–9; Бломквист, 1930, с. 419], что уже отмечалось некоторыми исследователями [Русакова, 1983, с. 119]. Важно отметить, что в лесостепной Барабе в вышивке, домовой резьбе преобладают образы птиц, в лесной части Среднего Приобья, в Присалаирье – образы коней, собак, львов, коров, зайцев, слонов. Бытование в Сибири орнаментальных композиций полотенец конца XIX – первой трети ХХ в. с зооморфными мотивами свидетельствует о перенесении сюда северно-русских традиций: их носители не только сохраняли и перешивали с полотенца на полотенце стародавние образцы, но и развивали их в направлении реалистичности рисунка. Собранные материалы показывают, что истоки анималистических образов могут быть различные; к каждому конкретному образу необходимо подходить индивидуально, принимая во внимание вероятные ранние формы, их трансформации, межэтнические взаимодействия, влияние городской культуры, фабричного производства.