Зотинское III городище - укрепленный центр зауральских металлургов раннего железного века

Автор: Борзунов В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 1974 и 1977 гг. археологи Уральского государственного университета вскрыли участки (441 м2) оборонительной системы и производственной площадки городища раннего железного века на р. Багаряк в предгорной части лесного Зауралья. Укрепленное поселение площадью 3 800 м2 занимает вершину высокого (40-43 м) скалистого мыса с отвесными краями. С северо-восточной, напольной, стороны оно ограничено невысоким (до 0,7 м) каменистым валом и внешним мелким ровиком-водоотводом с одним проходом шириной ок. 2 м. Под валом зафиксирован тонкий слой погребенной почвы с обломками иткульской керамики, в насыпи - углистые супеси, прокалы и обугленные деревянные конструкции. Установлено, что в древности фортификации состояли из двухрядной бревенчатой оборонительной стены шириной ок. 2 м и встроенной в нее подквадратной (ок. 3,0 х 2,6 м) башни, в основании укрепленных щебнем, а с напольной стороны - плитами известняка. Близ вала и вдоль северо-западного края внутреннего пространства городища выявлены остатки трех глинобитных площадок для обработки меди и железа, два углубленных производственных очага, хозяйственная яма и, по-видимому, развал глинобитного металлургического горна. Данный памятник представляет собой остатки самого восточного и позднего (IV-II вв. до н.э.) сезонного укрепленного центра иткульских металлургов - аборигенов горно-лесного Зауралья. К востоку и югу от городища, в низовьях рек Синары и Караболки, находились самые западные бастионно-башенные крепости лесостепных скотоводов - носителей гороховской культуры V-II вв. до н.э. Скорее всего, именно у них строители иткульского укрепленного поселения заимствовали идею возведения оборонительной башни.

Лесное зауралье, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145145891

IDR: 145145891 | УДК: 903.43

Текст научной статьи Зотинское III городище - укрепленный центр зауральских металлургов раннего железного века

Зотинское III городище находится у границы во сточного склона Урала и зауральского лесного предгорья, на левом берегу р. Бага-ряк (правый приток Синары), в 2 км к востоку от с. Зотина Каслинского р-на Челябинской обл. (рис. 1, 2). Памятник занимает вершину высокого (ок. 40–43 м) скалистого мыса. С юго-восточной стороны в нижней части утеса расположены известные Зотинская карстовая пещера и одноименный грот – верхнепалеолитическая стоянка.

Площадка городища подтрапециевидная, покатая, с перепадом высот до 8 м, ориентирована по линии ЮЗ – СВ. С трех сторон она ограничена крутыми и отвесными обрывами, с северо-восточной, напольной, – дуговидными валом и внешним рвом с проходом шириной ок. 2 м (рис. 3, I ). Длина вала 73–75 м, ширина – 4,0–4,5, высота – до 0,75 м. Ширина канавы 2,5 м, глубина – 0,2–0,3 м. Поверхность мыса открытая, задернованная. По краям площадки культурный слой выклинивается и прослеживаются выходы скальных пород. Общие размеры памятника 80 × × 50÷66 м, площадь – 3 800 м2.

В 1770 г. на горе побывал начальник 2-й Оренбургской физической экспедиции РАН И.И. Лепехин, составивший описание Зотинской пещеры [Продолжение…, 1822, с. 210]. Городище было открыто в 1911 г. В.Я. Толмачевым и получило наименование «Зотинское Левобережное». В 1912 г. уральский краевед В.П. Бирюков обнаружил напротив с. Зотина еще два городища, названные им Зотинскими Верхним и Нижним Правобережными. Об этом он сообщил письмом В.Я. Толмачеву (ГАСО. Ф. 139. Ед. хр. 3. Л. 37).

В 1974 г. археолог В.Т. Петрин при участии биолога Н.Г. Смирнова провел раскопки Зотин-ского грота и его предвходовой площадки. Ма-

Рис. 1. Современные природно-климатические зоны в районе исследований [Горчаковский, 1968, рис. 35].

III – лесная, тайга: IIIг – южная тайга, IIIд – предлесостепные сосновые и березовые леса; V – лесостепь.

а – границы зон и подзон; б – восточная граница Уральской горной страны; в – границы областей.

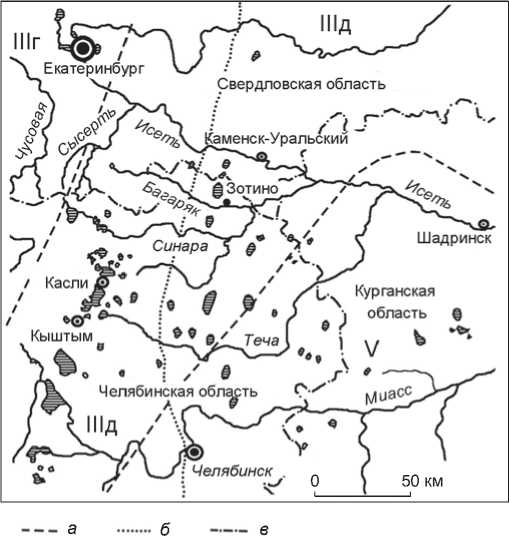

Рис. 2. Городища железного века и поселения эпохи поздней бронзы в окрестностях сел Зотина, Полднёвского и д. Колпакова. 1 – Полднёвское; 2 – Зотинское I (Зотинское Верхнее Правобережное, Красный Камень); 3, 3а – Зотинское II (Зотинское Нижнее Правобережное), 1-я и 2-я площадки соответственно; 4 – Зотинское IV; 5 – Зотин-ское III (Зотинское Левобережное, Нижнезотинское, Лепёхинское, Весёк); 6 – Колпаковское городище; 7 – Межовка; 8 – Колпаковское (селище). а–г – городища и укрепленные жилища с керамикой: а – гамаюнского типа, б – гамаюнского и иткульского, в – гороховского, г – гамаюнского, иткульского и воробьевско-гороховского типов; д – неатрибутированное городище; е – поселения (селища) эпохи бронзы.

териалы верхнего палеолита залегали во всех пяти слоях стоянки, но большей частью тяготели к нижнему глинистому горизонту. В сильно перемешанном верхнем гумусированном слое найдены фрагменты лепной керамики раннего железного века и обломки современных гончарных сосудов [Петрин, 1974; Петрин, Смирнов, 1977, с. 56, 61–67]. Тогда же В.Т. Петрин и Т.Н. Нохри-на заложили над пещерой, в северном углу городища, которое они назвали Нижнезотинским, разведочную траншею (12 × 3 м), ориентированную по линии ЮЗ – СВ (рис. 3, I), а также два шурфа. В отчете 1974 г. сведений об этих раскопках нет. Коллекция находок (№ 1371, хранилище ПНИЛ УрФУ) включает медный или бронзовый нож, обломок острия железного ножа, каменный диск со спиральным солярным орнаментом и отверстием в центре (рис. 4, 4, 8, 15), по одному изделию неустановленного назначения из цветного металла и железа, две костяные по-

Раскоп I

Раскоп I

Углубление (оча!

Карстовая воронка

Раскоп II 1977 г.

Производственная площадка

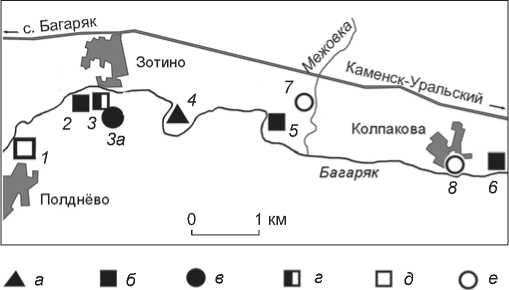

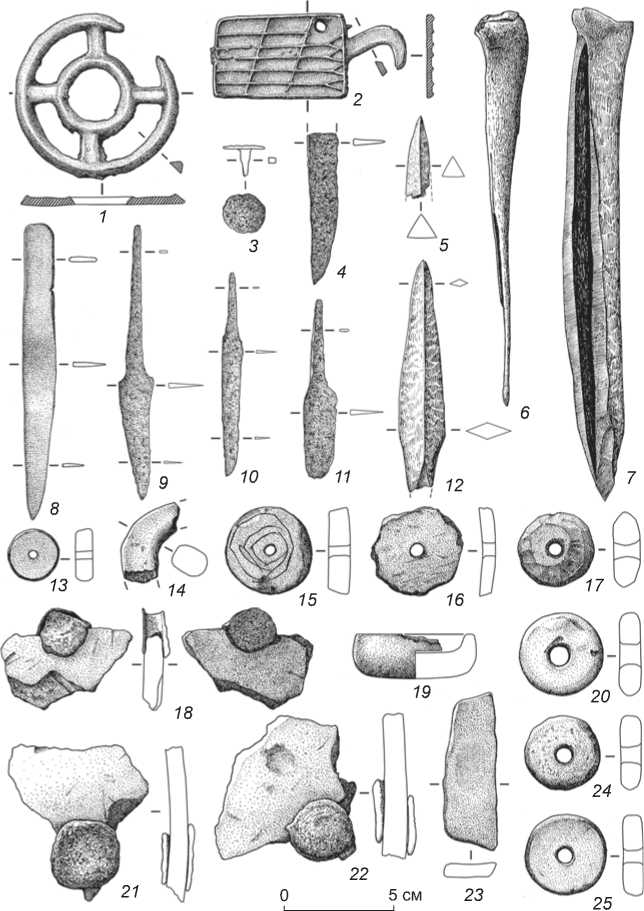

Рис. 3. Зотинское III городище.

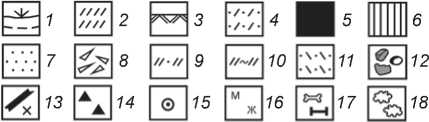

I – план памятника; II – план и профиль раскопа II 1977 г.; III – разрезы археологических объектов. Отметки глубин на плане – от современной поверхности, на профилях – от условного нуля.

1 – дерн и верхний темно-серый (черный) подзол; 2 – светло-серая супесь с включениями золы; 3 – скальные породы (материк); 4 – светло-коричневая супесь; 5 – черный углистый слой; 6 – прокаленная желтая и красноватая супесь; 7 – светло-желтая супесь; 8 – прокаленная красная глиняная обмазка; 9 – темно-серая супесь (древний погребенный подзол); 10 – супесь темного пепельного цвета с включениями золы и углей; 11 – желто-коричневая супесь; 12 – камни, щебень, куски известняка; 13 – обугленные бревна, жерди и крупные угли; 14 – обломки керамики; 15 – керамический диск с отверстием в центре («маховичок», «пряслице»); 16 – изделия из меди (м) и железа (ж); 17 – кости животных (необожженные и обугленные); 18 – шлаки.

Производственная

площадка

Рис. 4. Иткульский вещевой комплекс Зотинского III городища: материалы раскопок В.Т. Петрина 1974 г. ( 4, 8, 15 ), В.А. Борзунова 1977 г. ( 1–3, 5–7, 9–14, 16–25 ). Рисунки В.И. Стефанова.

1, 2 – медь; 3, 4, 9–11 – железо; 5–7, 12 – кость; 8 – медь или бронза; 13, 15, 17 – каменный тальк; 14, 16, 20, 24, 25 – керамика; 19, 23 – камень; 18, 21, 22 – железо, керамика.

делки и 38 фрагментов керамики. Все эти вещи относятся к иткуль-ской культуре раннего железного века. Керамика представлена обломками сосудов двух групп: универсальных, орнаментированных гребенчатым штампом («иткуль-ский первый тип»), и производственных неорнаментированных.

В 1976 г. мною было открыто еще одно городище раннего железного века в окрестностях с. Зотина, а у Зотинского Нижнего Правобережного зафиксирована вторая оборонительная система. Памятники получили новые названия с римской нумерацией – Зотинские I–IV (см. рис. 2 , 2–5 ). В 1976–1978 и 1980 гг. на них и соседнем Кол-паковском городище были проведены раскопки. Результаты исследования Зотинского I (Красный Камень) и IV полностью опубликованы [Борзунов, 1981, 1993], сведения о других памятниках изложены лаконично [Борзунов, 1977, 1978, 2008а, б].

В 1977 г. я заложил на Зотинском III городище два смежных раскопа общей площадью 405 м2.: один (I) на восточном отрезке оборонительной системы и прилегающих участках площадки городища, другой (II) вдоль северо-западного края памятника. Оба раскопа были ориентированы по линии ЮЗ – СВ, при этом второй примкнул к разведочной траншее 1974 г. (см. рис. 3, I ).

Оборонительная система городища

Вал и остатки оборонительной стены. Исследованный отрезок слегка расплывшейся каменистой насыпи максимальной высотой 0,7 м покоился на горизонте частично разрушенной погребенной почвы толщиной 10–25 см. Последняя включала слои темно-серой

и светло-коричневой супеси с обломками иткульской керамики. Насыпь была перекрыта черным подзолом мощностью 5–30 см со щебнем и крупными кусками известняка. Выше залегал тонкий (3 см) пласт дерна. Тело вала сложено из щебня (толщина слоя 5–60 см), супеси темного пепельного цвета с включениями золы и углей (8–15 см) и желто-коричневой супеси (10–15 см). В этих напластованиях, преимущественно в золистой супеси, фиксировались остатки обугленных деревянных конструкций. Поверх них местами прослеживались пятна прокаленной желтой и красной супеси (уч. Б–Е/3). В насыпи на разных глубинах встречались фрагменты иткульской керамики, идентичной находкам из нижнего горизонта, но шлаков не было. Общая мощность культурных слоев составляла от 0,3 до 0,9 м. Материк представлен скальными породами и монолитной скалой (рис. 5).

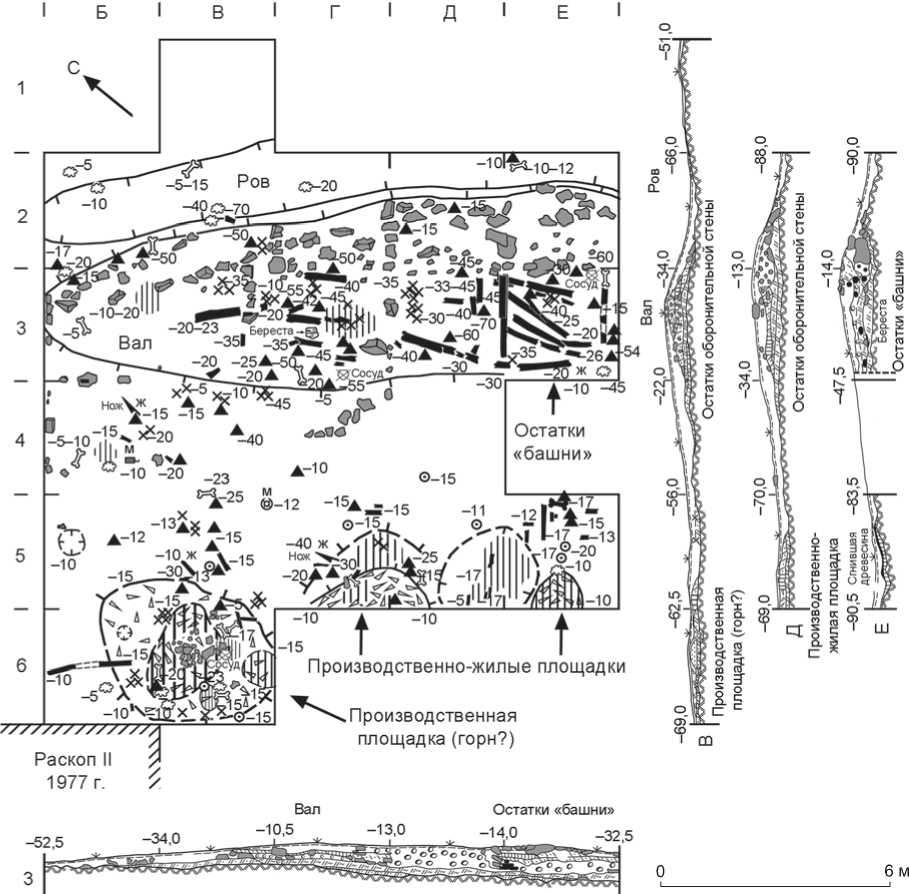

Рис. 5. План и профили раскопа I 1977 г. на Зотинском III городище (отметки глубины на плане – от современной поверхности, на профилях – от условного нуля).

Усл. обозн. см. рис. 3.

Близ входа на городище (уч. Б/2–3) вал резко сужался. Зде сь, в северо-западной стенке уч. Б/2, на глубине 17 см найдены два фрагмента шейки сосуда, похожего на воробьевский. Возможно, от него же был черепок, обнаруженный на уч. Б/3 (гл. 25–30 см). По краям расплывшейся насыпи на уч. Б–В/3 залегали кости животных, в южном углу уч. Е/3 (гл. 45 см) обнаружен кусочек шлака. В верхних слоях вала зафиксированы современные предметы: железная прямоугольная пластинка (уч. Е/10, гл. 10 см), четырехгранный кованый гвоздь (уч. В/3, гл. 25 см) и бордовая пластмассовая кубическая бусина (уч. Д/2, гл. 15 см).

На уч. В–Д/3 на глубине 20–45 см от поверхности вала расчищены обломки обугленных березовых бре- вен диаметром 10–20 см и куски бересты. Бревна лежали двумя-тремя почти параллельными насыпи вала рядами. Ширина полосы разброса бревен 1–2 м.

Башнеобразное сооружение. В 12 м к юго-востоку от входа на городище, на уч. Д–Е/3, в заполнении вала выявлен оригинальный объект (рис. 5). Он представлял собой подквадратную в плане постройку типа клети размерами ок. 3,0 × 2,6 м, сложенную из бревен диаметром 12–18 см. Сооружение было встроено в линию оборонительной стены и, возможно, слегка выступало в напольную сторону. Зафиксированы бревна трех нижних ярусов и способ их укладки: друг на друга, «колодцем». На углах сооружения концы бревен заходили друг за друга на 10 см. Веро- ятно, для этого они особым образом были затесаны (крепление «в лапу»). При возведении более поздних, совершенных и самых устойчивых срубов практиковался выпуск концов бревен; в этом варианте на бревнах с небольшим отступом от их концов вырубались пазы разной формы (рубка «в чашу» или «в обло» с тремя разновидностями: «в охряпку», «в охлупень», «в реж»). Пространство башнеобразного сооружения было заполнено щебнем с включением обломков обугленных бревен из верхних ярусов, перекрыто желто-коричневой супесью, прокаленной желто-розовой супесью и кусками известняка. В развале «башни», на уч. Е/3, найдены фрагменты иткульской керамики (гл. 15–55 см) и обломок трехгранного костяного наконечника стрелы (гл. 35 см) (см. рис. 4, 5). Под восточным углом объекта в слое раннего селища обнаружены черепки раздавленного иткульского сосуда (гл. 60 см).

Крепида вала, стены и «башни». С напольной стороны основание стен и башнеобразного сооружения было укреплено крупнощебеночной подсыпкой и наклонно поставленными известняковыми плитами. Камни располагались параллельной внешнему краю насыпи полосой, расширявшейся от входа к восточной части вала (1,0–2,4 м) (см. рис. 5).

Ров. На уч. Б–Е/2, В/1 исследован небольшой отрезок канавы, прилегавший снаружи к напольному краю вала. Его ширина (1–2 м) и глубина (0,2–0,4 м) увеличивались от входа на городище в юго-восточном направлении. В разрезе ровик сегментовидный. Основанием его являлась материковая скала. Заполнение – перекрытый дерном черный подзол с редкими включениями шлаков, ко стей животных и обломков иткульской керамики (см. рис. 5).

Площадка городища и ее объекты

На вскрытом внутреннем пространстве городища выявлены производственные и производственно-жилые объекты, которые размещались двумя изолированными группами.

Стратиграфия основной части городища. За пределами объектов под дерном (1–3 см) залегал горизонт темно-серого подзола (3–10 см) с угольками, шлаками и черепками. На остальных участках под дерном и подзолом (2–5 см) прослеживались объекты двух типов: 1) углубленные на 10–20 см в скальный грунт очаги и ямы, заполненные прокаленными или золистыми супесями; 2) производственные глинобитные платформы высотой 15–25 см, под которыми прослеживались остатки раннего культурного горизонта. Последний представлен тонкими (2–5 см) слоями погребенной супеси (светло-желтой, местами – прокаленной желтой и красно-желтой), содержащими кости животных и фрагменты иткульской керамики. Общая мощность культурного горизонта на площадке составляла от 10 до 45 см. Материк – известняковая скала (см. рис. 3, II, III; 5).

Первая группа объектов. Она находилась в северо-восточной части городища в непосредственной близости от вала (раскоп I, уч. В–Е/5, В/6), на расстоянии 3–5 м от него. Один объект данной группы вскрыт почти полностью, три – частично (см. рис. 5).

В 5–6 м к югу от входа на городище, на уч. Б–В/5–6, выявлена производственная площадка. Остатки объекта представляли собой овальную в плане и сегментовидную в разрезе глинобитную платформу 4,9 × × 3,6 м, высотой 0,04–0,25 м, ориентированную в меридиональном направлении. Глубина ее фиксации от современной поверхности 15–30 см, размеры придонной части 0,8 × 0,4 м. Центр занимало большое (2,5 × 1,8 м) чашевидное углубление (0,12–0,15 м), заполненное прокаленной розоватой и желто-коричневой супесью с вкраплениями углей. В его пределах, на глубине 10–25 см, расчищено скопление камней (1,5 × 1,0 м). Рядом с ним на глубине 15–17 см найдены кости животных и развал иткульского производственного сосуда без декора. Исследованное углубление похоже на очажную яму, но более всего – на внутреннюю камеру универсального (металлургического и кузнечного) горна (ср.: [Борзунов, 1981, с. 113, 116, рис. 1, б ]). К югу от него, на глинобитной платформе, прослеживались пятна прокаленного суглинка. В пределах данного объекта и вокруг него, помимо обломков иткульских сосудов и костей животных, найдены кусочки шлаков, фрагмент стенки производственного сосуда с железной «заклепкой», три керамических диска с отверстиями в центре и круглая каменная чашечка (см. рис. 4, 19, 20 ). Ближайшими аналогами последней являются каменные переносные жертвенники и глиняные лепные ритуальные курильницы из сарматских курганов Южного Приуралья [Мошкова, 1963, табл. 11, 21, 22–24; Смирнов, 1975, рис. 19, 7 ; 23, 9 ; 1989, с. 168, 174, табл. 69, 15, 62, 63 ]. В развале того же глинобитного сооружения зафиксированы обломки обугленных жердей диаметром 10–20 см. В слое темно-серой супеси под платформой залегали кости животных (уч. В/6, гл. 20 см).

В 1,3 м к северу от данного объекта, на уч. Б/5 (гл. 10–16 см), выявлено овальное углубление (0,8 × × 0,7 см), заполненное серой супесью. На уч. Г–Е/5 частично вскрыты две глинобитные площадки и котлован между ними. Верхний уровень фиксации объектов 10,6 и 12,0 см. Платформы состояли из прокаленной розовато-красной обмазки. Северо-восточная в плане сегментовидная, размерами 3,1 × 1,0 м, с северо-восточной стороны оконтурена прокаленной желто-коричневой и розоватой супесью с включением углей. Юго-западная площадка полуовальная (1,3 × 0,9 м).

Котлован округлый, 2,3 м в поперечнике, глубиной 0,25 м. Его скальное основание было покрыто светло-серой, местами розоватой супесью толщиной 5–7 см. В северо-восточной части углубления зафиксирована тонкая (3 см) прослойка сгнившего дерева. Все объекты перекрывал горизонт темно-серого подзола с дерном (6–12 см). В котловане, на платформах и вокруг них на глубине от 13 до 40 см найдены обломки иткульских со судов, в т.ч. большого производственного, железный нож, костяной наконечник стрелы и пять дисков-«маховичков» – четыре керамических и один из каменного талька (см. рис. 4, 9, 12, 17, 25 ). Рядом с глинобитными площадками залегали обломки обугленных жердей диаметром 7–15 см.

Между валом и объектами первой группы находки более многочисленны и разнообразны: битая посуда, кости животных, кусочки шлака, костяная проколка, железный нож, два медных изделия с литейным браком – прямоугольная орнаментированная пластинка и ажурная колесовидная бляшка (см. рис. 4, 1, 2, 6, 10 ).

Вторая группа объектов. Она локализовалась в западной части городища (раскоп II, уч. А/14–16, Б/12–18), на удалении 17–18 м от первой, и состояла из глинобитной площадки, двух очагов и ямы (см. рис. 3, II, III ).

Производственная площадка на уч. А–Б/14–16 сооружена на древнем почвенном слое (погребенная темно-серая супесь толщиной 3–8 см) и перекрыта тонким (3–5 см) горизонтом дерна с темно-серым подзолом. Материк – скальные породы. Площадка глинобитная, прокаленная, в плане овальная, в сечении линзовидная, размерами 6,0 × 4,2 × 0,23 м, ориентирована по линии ЗСЗ – ВЮВ. В обмазке, на глубине 17–18 см, залегали два обугленных бревна длиной 84 и 195 см, диаметром 18–20 см. С северной и западной сторон площадки прослеживались прослойки прокаленного суглинка. Горизонт под платформой также прокален. В центре объекта находилось округлое (диаметр 0,8 м) углубление (0,18 м), заполненное светло-коричневой супесью. На дне лежали две известняковые плитки. Под ними в слое погребенной почвы (гл. 19–20 см) обнаружена нижняя часть иткульского производственного сосуда, а в ней – кость животного. На территории объекта и вокруг него найдены фрагменты иткульской керамики, кости животных, обломок железного ножа, керамические диски-«маховички» – целый из стенки сосуда и обломок глиняного лепного (см. рис. 4, 11, 14, 24 ).

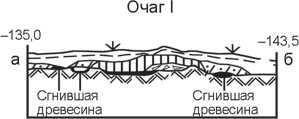

Очаг I на уч. Б/12 был перекрыт темно-серым подзолом и дерном. Глубины фиксации 8–28 см. Очаг неправильной овальной формы (1,4 × 1,2 м), с западного края слегка углублен в скальный грунт. Заполнение – прокаленный светло-коричневый, местами розоватый и желто-бурый суглинок с угольками. Дно покрыто тонким (3–4 см) углистым слоем. По кра- ям прокала про слеживалась сгнившая древесина. Под центральной частью очага зафиксирована линза светло-желтой супеси. В 1,5–2,0 м к северо-востоку от объекта найдены обломки большого ит-кульского производственного сосуда, керамический диск-«маховичок» и костяное кинжаловидное острие (см. рис. 4, 7, 16).

Очаг II на уч. Б/18 чашевидный (1,8 × 1,8 × 0,15 м), выкопан в скальных породах, заполнен светло-серой углистой супесью с вкраплениями кальцинированной кости, перекрыт темно-серым подзолом и дерном (15 см). В заполнении найдены три фрагмента неорнаментированной иткульской керамики, «маховичок» из каменного талька (см. рис. 4, 13 ) и железная пластинка.

Между очагом II и производственной площадкой, на уч. Б/16–17, расчищена подпрямоугольная (2,2 × 1,2 м) яма (0,13 м), ориентированная в меридиональном направлении. Дно неровное, бугристое, заполнение – светло-коричневая супесь. С северо-западной стороны ямы прослеживались прокалы и углистые пятна. Возможно, данный объект использовался в хозяйственных или производственных целях.

Между ямой и очагом II, на уч. Б/17, обнаружены обломки иткульской керамики, точильный брусок и железное гвоздевидное изделие с круглой шляпкой, по-видимому, шило или булавка (см. рис. 4, 3, 23 ).

Пространство между двумя группами объектов. На уч. А/7–9, Б/7–11 под дерном, в тонком (5–18 см) горизонте темно-серого подзола поверх материковой скалы залегали многочисленные железные шлаки и обломки иткульской керамики (см. рис. 3, II ). Здесь же найдены мелкая шаровидная (0,5 см) сердоликовая бусина (уч. А/8, гл. 7 см) и три фрагмента стенок производственных сосудов с железными «заклепками» (уч. А/9, гл. 15 см) (см. рис. 4, 18, 21, 22 ).

Находки

Вещевой комплекс памятника проанализирован в отдельной статье [Борзунов, 2018]. В данной публикации перечислю о сновные категории инвентаря (см. рис. 4) и другие находки. В слое раннего селища, под валом, найдены иткульская керамика первого типа, костяной трехгранный наконечник стрелы, кости животных, в насыпи – иткульская посуда, в т.ч. производственная, во рву – кости животных и шлаки. На площадке городища обнаружены обломки иткульской «столовой» (первый тип) и производственной посуды, ритуальная (?) плоскодонная чашечка из каменного талька, керамические и глиняные диски с отверстием в центре (вероятно, детали лучкового устройства для добывания огня), костяные проколки, кинжаловидное острие, медные или бронзовые коле- совидная отливка (украшение или псалий) и прямоугольная орнаментированная пряжка с крючком, сильно сточенные железные ножи и черепки с железными «заклепками» неопределенного назначения, а также кости животных и шлаки. Часть иткульской керамики и костей животных залегала под глинобитными платформами. Близ вала найдена импортная античная бусина из оранжевого сердолика. Кости принадлежали диким и домашним животным: волку, медведю, косуле, лосю, крупному и мелкому рогатому скоту, лошади (определение канд. биол. наук П.А. Косинцева). Преобладали остатки домашних животных (227 костей от 18 особей против 71 кости от 16 особей). Больше всего в коллекции костей лошади (159 от восьми особей) и косули (52 от 10 особей) [Борзунов, 1982, с. 106, табл. 5; Косинцев, 1986, с. 81, 83, 89, табл. 1, 19]. Единичными находками представлена гамаюнская (VII–IV вв. до н.э.), воробьевская и гороховская (VI–II вв. до н.э.) керамика раннего железного века, средневековая бакальская посуда. Иткульский комплекс датируется IV–II вв. до н.э.

Обсуждение результатов исследования

Поселение раннего железного века основано на ранее не заселявшейся площадке. Непродолжительное время оно было открытым, без системы искусственной обороны. Об этом свидетельствует наличие под валом тонкого почвенного слоя с редкими фрагментами ит-кульской керамики, в т.ч. производственной, а также костями животных и обломком наконечника стрелы.

Вскоре раннее селище было превращено в специализированный металлургический центр иткуль-ской культуры и ограждено с напольной стороны, по основанию мыса, защитной системой. Фортификации состояли из двухрядной стены шириной ок. 2 м, заполненной в нижней части щебнем и укрепленной снаружи глыбами изве стняка. Судя по остаткам бересты, стена была сооружена из березовых бревен. Тем не менее нельзя исключать вероятность использования также сосны, характерной для реликтовых боров на противоположном берегу реки. Теоретически можно предположить, что внутренний пояс оборонительной стены был ниже внешнего и являлся постаментом для помоста из жердей, на котором периодически дежурила стража. Важно подчеркнуть, что защитная стена была не частокольная (вертикальной конструкции), а именно горизонтальной кладки. Возведение палисадов на скалах было крайне затруднительно либо вообще невозможно. Это отличает ит-кульские и гамаюнские крепости горного Зауралья от южно-таежных и лесостепных укрепленных поселений Тоболо-Иртышья, где оборонительные системы сооружались на песчаных грунтах.

Напольная стена Зотинского III городища довольно ординарная: в плане дуговидная, с одним проходом. Необычным в ней было только подквадратное сооружение типа клети, чуть выступавшее снаружи от внешнего ряда бревен стены. Я склонен интерпретировать его как простейшую оборонительную и дозорную башню. Бастионно-башенные конструкции по периметру стен были характерны для воробьев-ских, саргатских и особенно гороховских укреплений. В гамаюнском и иткульском фортификационном зодчестве они единичны и зафиксированы только на р. Багаряк (Зотинское II городище, 1-я система; возможно, Дальнее Багарякское городище). Корни этого специфического элемента уходят в оборонную архитектуру энеолита – эпохи бронзы Средней Азии и Ближнего Востока. У лесостепного населения раннего железного века Тоболо-Иртышья бастионнобашенные сооружения получают распространение в VI–IV вв. до н.э. – I–III вв. н.э., причем как результат заимствования этого новшества южными полукочевыми уграми у ираноязычных племен Приаралья (чи-рикрабатская, джетыасарская, кюзелигырская культуры, Хорезм) [Стоянов, 1989, с. 99; Борзунов, 2002, с. 94–95; 2014, с. 401].

Внешний ровик Зотинского III городища узкий, неглубокий, со скальным основанием. Скорее всего, он являлся водоотводной канавой, практически не имевшей оборонительного значения. Со временем в нее стали сбрасывать шлаки, кости животных, битую посуду. Установлена закономерность: чем мощнее и выше соседний участок вала, тем шире и глубже канава. Это указывает на то, что из нее брали камни для крепиды насыпи. При копке данной канавы и возведении оборонительной стены был полностью срезан слой раннего иткульского поселения по обе стороны от насыпи. Не исключено, что большая часть периметра мыса была без искусственных оборонительных сооружений и защищалась только естественным образом – очень крутыми либо отвесными склонами утеса.

Все вскрытые периферийные участки иткульско-го укрепленного центра содержали остатки и объекты, связанные с производством и обработкой цветного и черного металлов: шлаки, тигельную керамику, железные и медные изделия, глинобитные площадки для металлообработки, производственно-жилые помещения. Основная масса шлаков залегала между вскрытыми глинобитными площадками, в валу они не зафиксированы. Известно, что иткульские производственные площадки располагались рядом с металлургическими горнами. Судя по аналогичному иткульскому городищу Серный Ключ в верховьях р. Уфы, где вскрыты остатки 19 глинобитных горнов и две глинобитные площадки для металлообработки [Борзунов, 1998], можно предположить, что и на Зо-тинском III все центральные участки были заняты ме- таллургическими объектами – производственными площадками, кузнями и горнами. Близ входа, на уч. Б–В/5–6, обнаружен один объект, похожий на горн. Тем не менее развалов глинобитных горнов с каркасом из березовых жердей, подобных открытому на соседнем городище Красный Камень [Борзунов, 1977], выявить не удалось. Остатки овальных глинобитных платформ более близки раскопанным в урочище Серный Ключ.

Маловероятно, что все городища, исследованные в окрестностях с. Зотина, функционировали одновременно. Судя по керамике и вещевому комплексу, самое раннее из них – гамаюнское Зотинское IV – существовало в VII – начале VI в. до н.э. Гамаюнское Зотинское II (1-я площадка) с периферийными иткуль-скими объектами отнесено к VI–V вв. до н.э. Следующее за ним Зотинское I (Красный Камень) с гамаюн-ской, иткульской, исетской и воробьевско-гороховской керамикой датировано V–IV вв. до н.э. Самыми поздними памятниками (IV–II вв. до н.э.) являются иткуль-ское Зотинское III городище и 2-я площадка Зотинско-го II с гороховской посудой.

Зотинское III городище являлось типичным сезонным укрепленным центром зауральских металлургов, одним из самых восточных форпостов горно-уральского иткульского населения. Ниже по течению Ба-гаряка выявлен только один памятник с иткульской керамикой первого типа – Колпаковское городище, основанное на руинах гамаюнского укрепления (раскопки К.В. Сальникова 1953 г., В.А. Борзунова 1978 г.). Далее к востоку и юго-востоку – по низовьям Синары и на р. Караболке – им противостояли самые западные городища гороховской культуры V–II вв. до н.э.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 33.7280.2017/ БЧ («Урал и Западная Сибирь в древности»).

Список литературы Зотинское III городище - укрепленный центр зауральских металлургов раннего железного века

- Борзунов В.А. Исследование городищ эпохи раннего железа на реках Багаряк и Синаре // АО 1976 года. - М.: Наука, 1977. - С. 131.

- Борзунов В.А. Раскопки Зотинских городищ на р. Багаряк // АО 1977 года. - М.: Наука, 1978. - С. 157.

- Борзунов В.А. Иткульско-гамаюнское городище Красный Камень // Вопросы археологии Урала. - Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1981. - С. 112-118.

- Борзунов В.А. Гамаюнская культура (основные характеристики) // Археологические исследования Севера Евразии. - Свердловск: Изд-во Ур. гос. ун-та, 1982. -С. 78-112.

- Борзунов В.А. Зотинское IV городище на р. Багаряк // Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. -Екатеринбург: Наука, 1993. - С. 111-134.