Зубчатые острия в мезолите Верхнего Поволжья

Автор: Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

Широко употребляемый термин «зубчатые острия» объединяет наконечники разных видов охотничьего вооружения. Среди них выделяются наконечники стрел, дротиков (острог) и копий. Трасологический анализ этих изделий из мезолитических слоев торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья показал, что они применялись как для наземной охоты, так и для охоты на крупную рыбу на мелководье и, вероятно, на зверей, ведущих водный образ жизни (бобр, выдра). Большинство из рассмотренных наконечников крепилось к древку индивидуально и могло использоваться для охоты на суше или на воде в зависимости от ситуации. Редкие наконечники сложных острог можно рассматривать как специализированные орудия рыболовства. Разнообразие и многочисленность зубчатых острий, наряду с другими орудиями охоты, рыболовства и фаунистическими остатками, говорит о высокоразвитом промысловом хозяйстве мезолитического населения Верхнего Поволжья и успешной адаптации к природному окружению.

Зубчатые острия, наконечники стрел, дротики, копья, остроги, мезолит, верхнее поволжье, торфяниковые стоянки, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328279

IDR: 14328279

Текст научной статьи Зубчатые острия в мезолите Верхнего Поволжья

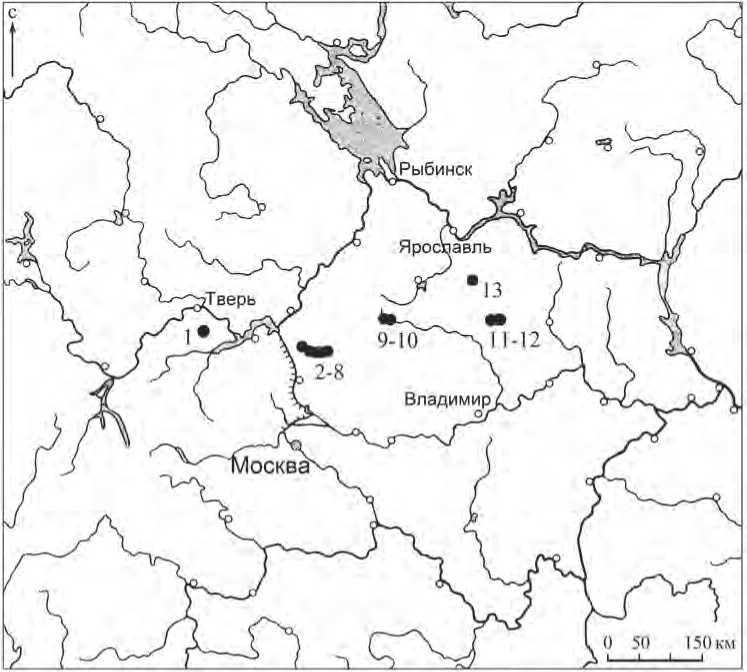

В настоящий момент в Верхнем Поволжье раскопано около 20 торфяниковых стоянок, содержащих культурные слои эпохи мезолита с хорошей сохранностью изделий из кости и рога (рис. 1). Рамки статьи не позволяют привести их описание, поэтому ограничусь перечислением наиболее важных из них со ссылками на публикации: Озерки 5, 16 и 17 ( Жилин , 2001; 2006а), Нушпо-лы 11, Окаемово 4, 5, 18а ( Жилин , 1997; 2001; 2014), Замостье 2 (Замостье 2, 2013; Лозовский , 2008; Lozovski , 1996), Ивановское 3 и 7 ( Крайнов, Хотинский , 1984; Жилин , 2001; 2014; Жилин и др ., 2002); Сахтыш IIа ( Аверин и др ., 2009) и 14 ( Жилин , 2006б), Становое 1 и 4 ( Жилин , 2001; 2014). На большинстве из них были встречены различные костяные зубчатые острия. Все исследователи мезолита признают, что эти изделия служили наконечниками различного охотничьего оружия. Общепризнано, что в отличие от гарпунов, которые были скреплены с древком при помощи линя и при попадании отделялись, зубчатые острия были жестко скреплены с древком и не отделялись от него при попадании в цель. Опубликованы различные типологические классификации и типлисты зубчатых острий из мезолитических памятников Северной и Восточной Европы, а также

Рис. 1. Мезолитические торфяниковые памятники Верхнего Поволжья с зубчатыми остриями

1 – Озерки 5; 2–8 – Нушполы 11, Окаемово 4, 5, 18а, Замостье 2; 9, 10 – Ивановское 3, 7; 11, 12 – Сахтыш 2а, 14; 13 – Становое 4

работы, посвященные технологии их изготовления ( Clark , 1936; Indreko , 1948; Гурина , 1956; 1991; Загорска , 1991; Жилин , 1993; 2001; Лозовская, Лозовский , 2013 и др.). Значительно слабее разработан вопрос об их назначении и конкретном использовании. Именно этим вопросам, главным образом, и посвящена настоящая статья.

Основным назначением наконечников охотничьего вооружения, оснащенных зубцами, было не только проникать, но и удерживаться в теле жертвы. Зубчатые острия из мезолитических памятников Верхнего Поволжья по результатам проведенного автором морфологического и трасологического анализа можно разделить на несколько функциональных групп. В зависимости от видов охотничьего вооружения, в которых эти острия использовались, выделяются следующие группы: I – наконечники стрел; II – наконечники дротиков (острог); III – наконечники копий. В некоторых группах выделяются функциональные типы зубчатых острий на основании конструктивных особенностей орудий промысла. Остатки клеящего вещества и отпечатки обмотки, сохранившиеся на некоторых изделиях, позволяют реконструировать крепление различных зубчатых острий к древкам. Следы на остриях позволяют судить об их конкретном использовании. Варианты зубчатых острий внутри функциональных групп и типов выделяются по морфологическим признакам (Жилин, 2001).

Группа 1. Наконечники стрел. К наконечникам стрел относятся зубчатые острия, насад которых обработан специальным образом для закрепления в тонком (до 1 см толщиной) древке стрелы. Именно такую толщину имеют древки стрел из торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья и Восточной Европы ( Жилин , 2004; Ошибкина , 1983; 1997). Насады наконечников обычно пирамидальные или конические, приспособленные для закрепления наконечника в коническом гнезде на торце древка. Значительно реже встречаются клиновидные насады, рассчитанные на крепление наконечника в расщеп древка. Остатки смолы, часто встречающиеся на насадах наконечников стрел, говорят о глухом креплении наконечника в гнездо или расщеп древка. Эксперименты, проведенные автором в 2013 г. совместно с С. Н. Савченко и О. Ю. Юлановым, показали, что коническое гнездо, по форме и размеру подходящее для вставки насада костяного наконечника, высверливается в торце соснового древка стрелы диаметром 1 см при помощи симметричного кремневого сверла из пластины, вставленного в деревянный стержень, менее чем за 1 минуту. После чего гнездо заполняется расплавленной клейкой массой из хвойной смолы с различными добавками (пчелиный воск, пепел, зола и т. п.), и в него вставляется насад наконечника. Выдавленные излишки клея разравниваются. Судя по единичным полностью сохранившимся стрелам, следам смолы и обмотки на насадах наконечников, костяной наконечник, закрепленный на смоле, еще и дополнительно обматывался в месте скрепления с древком. Такое крепление наконечников встречается и у различных стрел, собранных и описанных этнографами. По размерам зубчатые наконечники стрел не отличаются от других костяных наконечников стрел ( Жилин , 2001). В Оленеостровском могильнике они лежали в колчанах вместе с другими наконечниками ( Гурина , 1956). Следы использования на зубчатых наконечниках стрел в целом не отличаются от следов попаданий на других костяных наконечниках стрел ( Жилин , 2014; Zhilin , в печати).

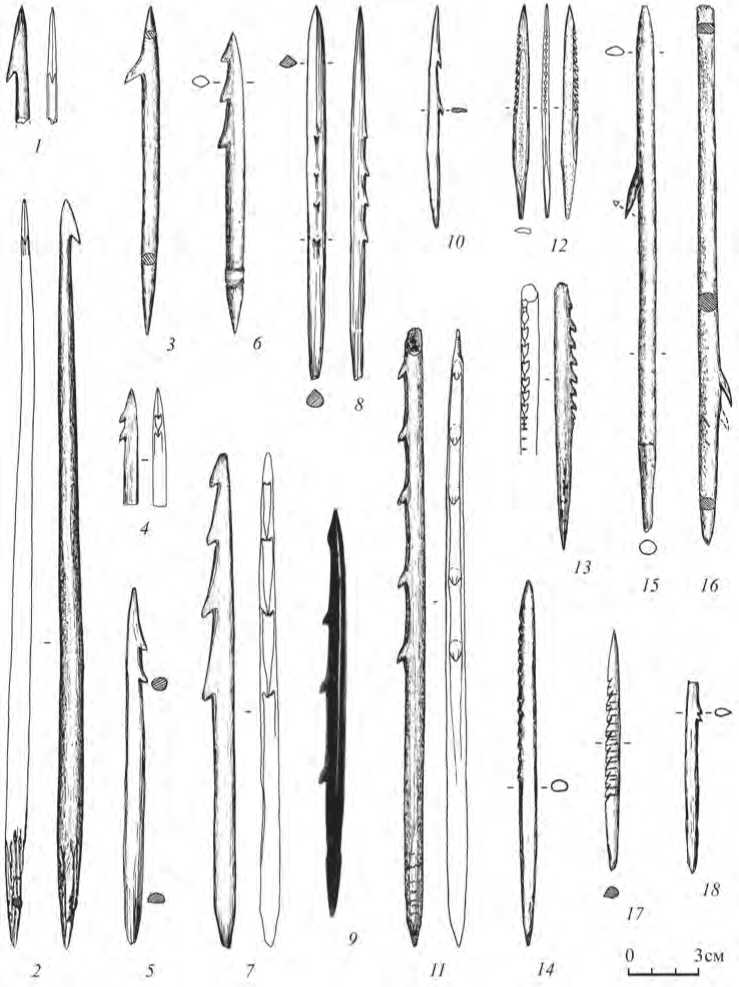

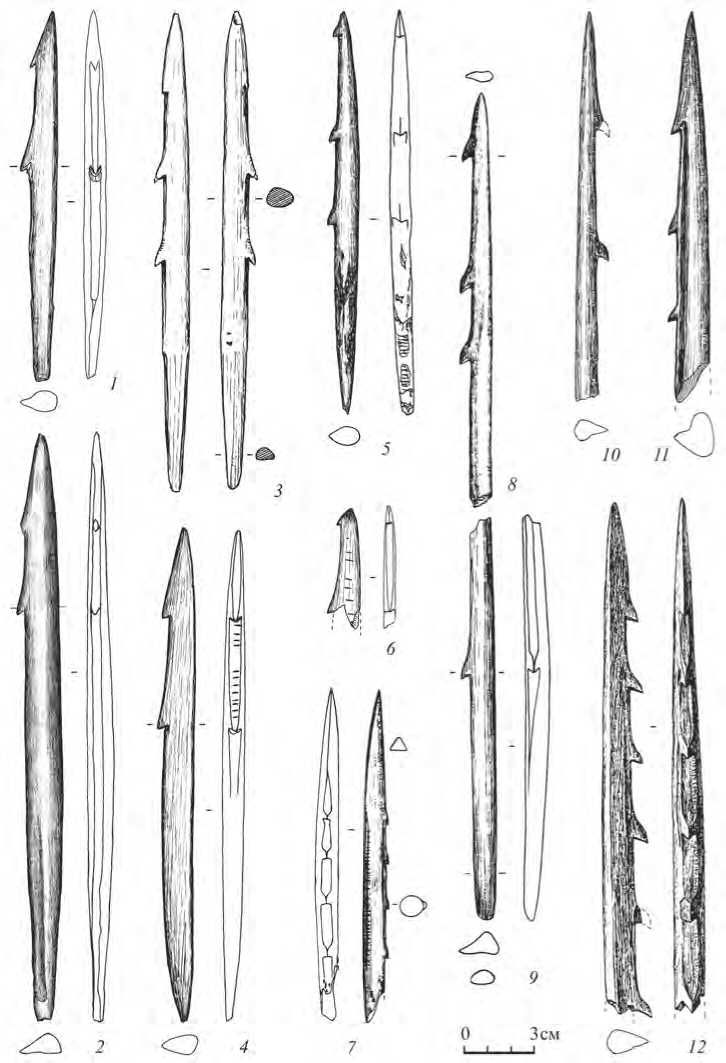

Функциональные типы в группе зубчатых наконечников стрел не выделяются. Крупные наконечники этого типа предназначались для охоты на крупного зверя, более мелкие использовались для охоты на различную дичь и для битья рыбы. Можно говорить об особенностях использования некоторых наконечников с хорошо выраженными следами от попаданий. Из трех крупных длинных наконечников стрел из среднего мезолитического слоя Ивановского 7 один целый стержень утолщается к пирамидальному насаду и утончается к острию (рис. 2, 2 ). Поверхность очень тщательно выстругана, слегка полирована. Внутренняя часть зубца поперечно вырезана тонким резчиком. На насаде сохранились остатки коричневой смолы. Кончик острия сглажен, от него расходится заполировка средней яркости, в пределах которой от острия вдоль оси идут отдельные размытые борозды и четкие царапины до 2 мм длиной.

Рис. 2. Наконечники стрел

1, 2 – Ивановское 7, слой III; 3, 5, 9, 14–16, 18 – Замостье 2, нижний мезолитический слой; 4, 11 – Нушполы 11, слой III; 6, 8, 10, 17 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 7 – Становое 4, раскоп 3, слой III; 12 – Ивановское 7, слой IV; 13 – Окаемово 5, слой III

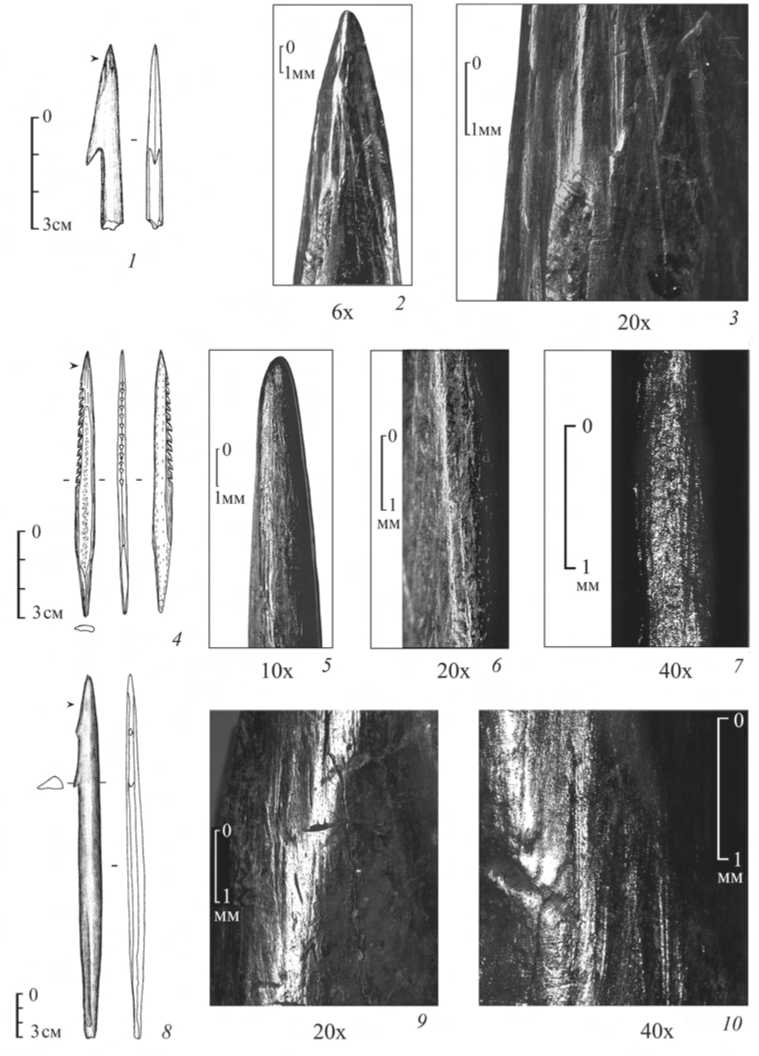

Другой подобный наконечник представлен обломком острия (рис. 3, 1 ). Зубец выструган, в его основании стружка поперечно подрезана ножом. Кончик острия скруглен, от него расходится очень яркая заполировка, в пределах которой заметны тонкие борозды и царапины, идущие от острия вдоль оси наконечника (рис. 3, 2–3 ). Такие следы характерны для наконечников метательного вооружения, которые попадали в мягкий слабо загрязненный материал (в зверя), а иногда и в землю при промахах. Учитывая размеры наконечников, можно уверенно говорить об их использовании для охоты на крупного зверя.

Мелкий наконечник из нижнего слоя Ивановского 7 был найден острием вниз, в почти вертикальном положении, торчащим из песчаного озерного дна, в которое он глубоко вошел. Такое положение наиболее соответствует промаху при стрельбе по рыбе из лука. Он сделан из пластины, вырезанной из трубчатой кости небольшого млекопитающего или крупной птицы. Края продольно выструганы с внутренней стороны, внешняя поверхность слегка подскоблена. Зубцы вырезались вдоль края, стружка подрезалась от острия зубца кремневым ножом с тонким лезвием. Насад продольно выструган по краям и с внутренней стороны кости. Кончик острия сглажен и заполирован. От него вдоль оси орудия идут тонкие длинные параллельные царапины с размытыми краями (рис. 3, 5–7 ). Такие следы встречаются на остриях острог и возникают при попадании в песчаное дно водоема. Наиболее вероятно, он применялся для охоты на щуку, когда она греется на мелководье, и воткнулся в дно в результате промаха. Именно щука была основной промысловой рыбой на этой и других мезолитических стоянках Восточной Европы ( Жилин , 2004). Охота на рыбу с помощью лука и стрел хорошо известна из этнографии ( Загорска , 1991).

Группа 1 включает следующие варианты наконечников стрел: наконечники с одним зубцом у острия (рис. 2, 1–3 ); с двумя зубцами (рис. 2, 4, 5, 10 ); с тремя и более зубцами в верхней части наконечника (рис. 2, 6, 7 ); с редкими клювовидными зубцами вдоль края наконечника (рис. 2, 8, 9 ); то же, с желобком для каменного острия на конце (рис. 2, 11 ); с мелкими частыми клювовидными зубцами на одном крае (рис. 2, 12, 13 ); с глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 2, 14, 17 ); с отдельными шипами на стержне (рис. 2, 15, 16 , 18 ).

Группа 2. Наконечники дротиков и острог. К этой группе отнесены острия, служившие наконечниками метательного вооружения, насад которых предполагает жесткое закрепление в древках диаметром около 2 см, что соответствует находкам этих орудий лова в слоях мезолитических торфяниковых стоянок и случайным находкам острог с наконечниками ( Clark , 1975; Загорска , 1991; Жилин , 2004). В этой группе выделяются два функциональных типа изделий.

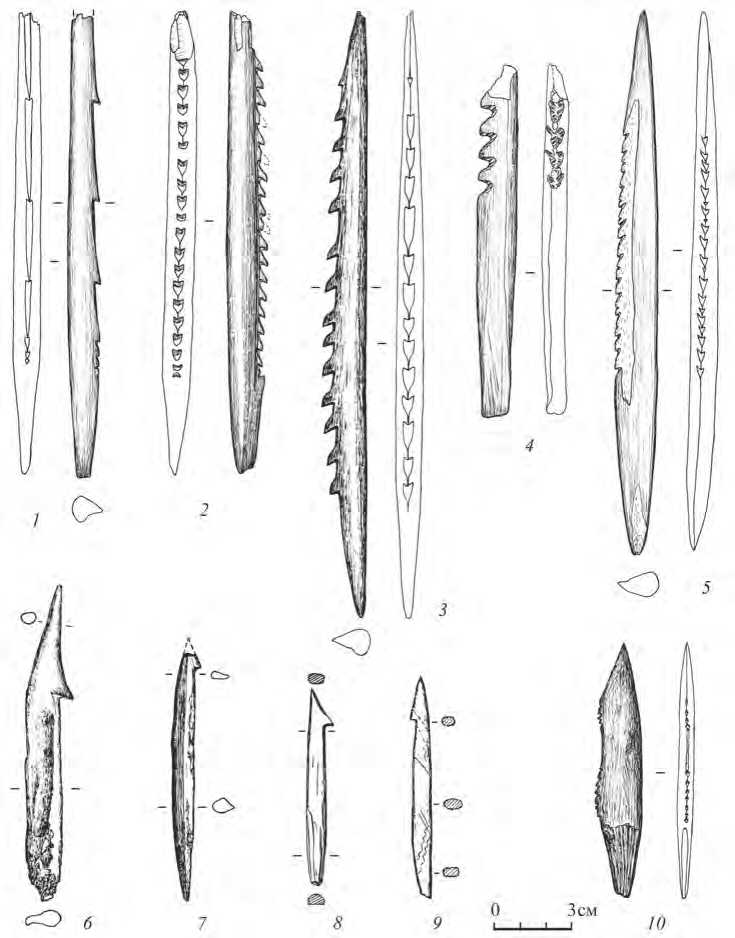

Тип II.1. Наконечники дротиков и простых острог с одним наконечником на конце. Сюда относятся главным образом длинные наконечники с массивным насадом. Длинный насад острия с редкими зубцами из нижнего слоя Озерков 5 почти полностью покрыт остатками серого клея, на краю насада со стороны зубцов хорошо видны поперечные отпечатки витого шнура диаметром 1 мм (рис. 4, 5 ). Это говорит об одиночном креплении острия древка на смолу с обмоткой в боковой паз древка. В случае парного крепления зубчатые острия ставились зубцами друг к другу, и следы обмотки были бы на другом крае насада. Так же крепилось и зубчатое острие из Станового 4, слой 3, на одной стороне

Рис. 3. Микрофото следов на зубчатых остриях

1–3 – Ивановское 7, слой III; 4–7 – Ивановское 7, слой IV; 8–10 – Ивановское 7, слой IIа которого хорошо видны следы обмотки узкой лентой, вероятно ремешком или полоской бересты. Насады некоторых длинных зубчатых острий из Веретья 1 (Ошибкина, 1983; 1997) и Замостья 2 (Лозовская, Лозовский, 2013) обмотаны берестой для улучшения сцепления со стенками паза древка. Следы подобной обмотки встречены на одном острие из Ивановского 7 (рис. 4, 1). Для большей надежности крепления насады некоторых зубчатых острий оснащались поперечными нарезками (рис. 5, 1), выступами (рис. 4, 1) или зубцом, направленным в сторону острия (рис. 5, 2). По мнению С. В. Ошибкиной, такие зубцы служили для фиксации обмотки при жестком креплении острия (Ошибкина, 1983. С. 102). Подобные орудия лова, в зависимости от объекта охоты, называют дротиками, острогами или рыболовными копьями исходя из редких находок наконечников в контексте (Indreko, 1948; Clark, 1975) или общих соображений (Ошибкина, 1983; Загорска, 1991). Проведенный автором трасологический анализ позволил определить некоторые из изученных орудий этого типа более точно.

Целое однорядное острие с тремя редкими клювовидными зубцами из нижнего слоя Озерков 5 сделано из пластины, продольно вырезанной из трубчатой кости; на насаде сохранилась часть стенки надреза. Стержень овального сечения, продольно выструган, основание зубцов поперечно выпилено и подправлено строганием, заметна легкая полировка поверхности изделия (рис. 4, 5 ). Кончик острия сколот, края скола сглажены, видна тусклая заполировка, в пределах которой от острия идут тонкие продольные царапины длиной до 2 мм. Второе изделие с 4 редкими низкими зубцами было длинным, стержень округлого сечения, острие трехгранное, продольно выстругано, основания зубцов поперечно выпилены и подправлены строганием. На боковых сторонах резчиком прорезаны глубокие продольные линии, которые пересекают короткие поперечные нарезки, сделанные строгальным ножом, после чего изделие тщательно полировано (рис. 4, 7 ). На насаде на расстоянии 1 см от последнего зубца сохранились капли темно-коричневой клеящей массы. Кончик острия смят и скруглен, тусклая заполировка, в пределах которой от острия идут редкие продольные царапины, сливается с полировкой поверхности. Насад обломан наискось к острию. Острие с двумя редкими клювовидными зубцами найдено в слое IIa Ивановского 7, насад уплощен, по обоим краям на нем заметны небольшие выступы, слишком маленькие для крепления линя (рис. 4, 1 ). На насаде заметны слабые следы обмотки в виде темных полос шириной 4–5 мм, идущих по спирали под углом около 85 ° к оси орудия, закрывая выступы, - свидетельство глухого крепления этого наконечника. Поверхность орудия тщательно выстругана и полирована, следы использования как у предыдущего. Следы на кончиках описанных зубчатых острий аналогичны следам на наконечниках стрел и указывают на попадания в мягкий материал. Это позволяет говорить об их использовании в качестве наконечников дротиков для наземной охоты.

Короткое плоское острие из среднего мезолитического слоя Ивановского 7 имеет глубокие косые нарезки по одному краю, разделяющие край на мелкие зубчики (рис. 5, 10 ). Поверхность орудия продольно выстругана. На насаде с двух сторон сохранились следы хвойной смолы, что говорит о креплении данного наконечника в расщеп древка. На кончике острия слабые следы попаданий в мягкий материал. Вероятно, это также наконечник дротика.

Крупное зубчатое острие с двумя мелкими пологими клювовидными зубцами на одном крае из верхнего мезолитического слоя Ивановского 7 сделано из пластины, вырезанной из трубчатой кости, края грубо проработаны скобелем, затем продольно выструганы, зубцы надпилены с двух сторон и также продольно выструганы (рис. 4, 2 ). Поверхность слегка полирована. Самый кончик острия сломан в древности, от слома к насаду идет яркая заполировка, сливающаяся с полировкой орудия, в ее пределах видны короткие и длинные (до 7 мм), довольно частые, тонкие царапины, идущие от острия вдоль оси орудия и с небольшими отклонениями (рис. 3, 9, 10 ). Это следы попаданий в мягкое озерное дно, указывающие на использование данного зубчатого острия в качестве наконечника рыболовного копья или остроги.

Обломок уплощенного острия с сохранившимися двумя редкими клювовидными мелкими зубцами из среднего мезолитического слоя Ивановского 7 (рис. 4, 6 ) мог принадлежать гарпуну или зубчатому острию. Поверхность продольно выстругана, на спинке ряд коротких поперечных нарезок, вероятно орнамент. Конец острия был сломан, после чего подправлен продольным строганием. Кончик скруглен, на первом зубце, противоположном крае и прилегающих плоскостях заметны стертость и сглаженность поверхности, яркая заполировка, отдельные разношенные лунки, длинные борозды и царапины, как на слабо изношенных землекопных орудиях по мягким грунтам; эти следы продолжаются на протяжении до 2 см от острия, свидетельствуя о долгом использовании орудия в качестве наконечника остроги или рыболовного копья на мелководье, когда нередки были попадания в илистое и песчаное озерное дно.

Одно мелкое целое острие из III культурного слоя раскопа 3 Станового IV было с тремя редкими клювовидными зубцами, средний сломан, насад очень короткий уплощенный. Вероятно, орудие переделано после слома, обработано продольным строганием, зубцы поперечно выпилены. Кончик острия сколот наискось, от него вдоль оси идет яркая заполировка и тонкие продольные царапины. Судя по следам, это наконечник остроги, которым били рыбу в водоеме с илистым дном с гравием. Именно таким было дно в озерном заливе, на берегу которого располагалась стоянка.

Тип II.1 включает следующие варианты: с двумя-тремя редкими клювовидными зубцами в верхней части наконечников (рис. 4, 1–5 ); с редкими клювовидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 4, 7–12 ); с частыми мелкими клювовидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5, 2, 3 ); с низкими треугольными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5, 1 ); с частыми трапециевидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5, 2, 3 ); длинные массивные с глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 5, 5 ); короткий плоский с глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 5, 10 ).

Рис. 4. Наконечники дротиков и острог

1, 2 – Ивановское 7, слой IIа; 3 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 4 – Ивановское 7, слой IV; 5, 7 – Озерки 5, слой IV; 6 – Ивановское 7, слой III; 8 – Замостье 2, нижний мезолитический слой; 9 – Окаемово 5, слой III; 10 – Нушполы 11, слой III; 11 – Ивановское 3, слой IV; 12 – Окаемово 4, слой III

Рис. 5. Наконечники дротиков и острог

1, 2, 5 – Ивановское 7, слой IV; 3 – Окаемово 18а; 4 – Ивановское 7, слой III; 6, 8, 9 – За-мостье 2, верхний мезолитический слой; 7 – Озерки 5, слой IV; 10 – Ивановское 7, слой III

Тип II.2. Сложные остроги с несколькими наконечниками на конце. Конструкции последних на основе этнографических и археологических данных приведены И. А. Загорской ( Загорска , 1991. Рис. 3). К этому можно добавить и более сложное составное оружие, например дротики для ловли птиц, использовавшиеся североамериканскими индейцами ( Аверкиева , 1974; Файн-берг , 1991), однако археологические находки подобного вооружения неизвестны.

К этому типу можно отнести короткий наконечник из нижнего слоя Озерков 5 с мелким треугольным зубцом у острия; стержень треугольного сечения, насад не выделен. Изделие очень небрежно продольно выскоблено и подправлено продольным строганием, острие оформлено более тщательно (рис. 5, 7 ). Кончик острия сломан. Конец насада смят и сглажен, на ребрах и выступах насада тусклая заполировка, в пределах которой редкие продольные царапины, идущие в сторону острия. Такие следы на насаде говорят о креплении наконечника без смолы, давлении древка и трении о древко при попаданиях, что свидетельствует об использовании этого острия в составной остроге. На насадах наконечников стрел подобные следы мне не встречались. Наиболее вероятно использование его в остроге с расширенным лопатообразным концом. Такая целая острога была найдена в Шигирском торфянике ( Савченко и др ., 2010. Рис. 7, 6 ). К этому типу можно отнести и два аналогичных изделия из Замостья 2 (рис. 5, 8, 9 ), более точное определение будет возможно после трасологического анализа этих предметов. То же можно сказать и о более крупном коротком острие с одним зубцом из Замостья 2 (рис. 5, 6 ). Сложные остроги этого типа с несколькими зубцами предназначались для битья рыбы на мелководье и до сих пор используются для этой цели во многих местах.

Тип II.2 представлен всего одним вариантом – короткие наконечники с зубцом у острия (рис. 5, 6–9 ).

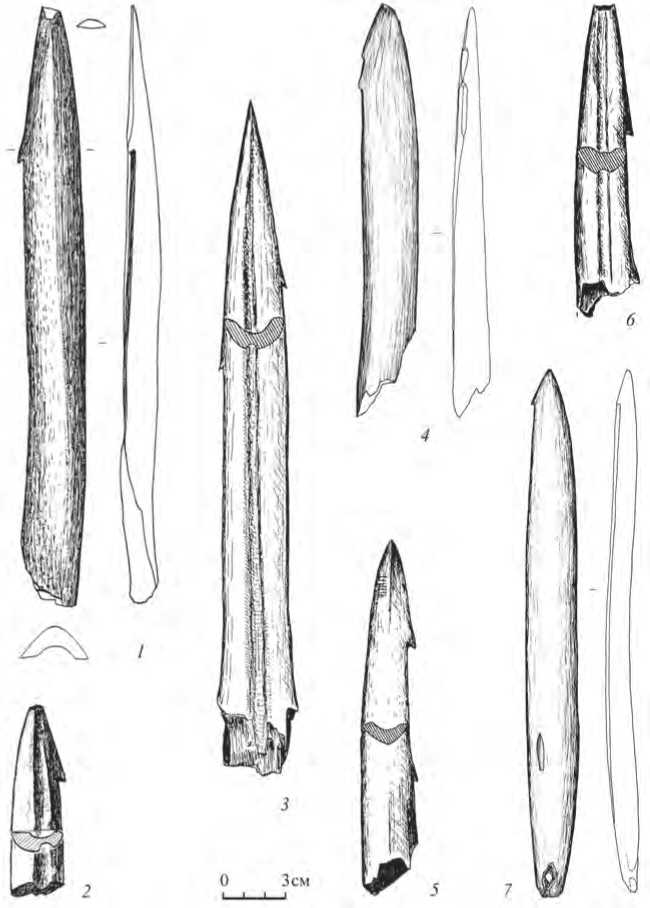

Группа III. Наконечники копий. К наконечникам копий отнесены массивные острия с зубцами, насад которых предполагает крепление в древке толщиной более 2,5 см.

Крупное кинжаловидное острие из III культурного слоя раскопа 3 Станового 4 сделано из трубчатой кости, на одном крае у острия два низких треугольных зубца, насад сломан (рис. 6, 4 ). Орудие продольно выстругано и слегка полировано. Кончик острия смят, тусклая заполировка и редкие тонкие царапины идут от острия под острым углом к оси, что характерно для наконечников копий ( Жилин , 2014). Кончик крупного острия с одним зубцом из нижнего слоя Окае-мово 5 (рис. 6, 1 ) полого сколот. Подобные сколы часто встречаются на наконечниках метательного вооружения. Следы попаданий в мягкий материал отмечены на обломках крупных зубчатых острий или гарпунов из нижнего слоя Озерков 5. Остальные подобные наконечники копий с зубцами трасологическому анализу не подвергались.

Функциональные типы в группе зубчатых наконечников копий не выделяются. Сохранившиеся целиком изделия этой группы (рис. 6, 1, 3 ) предназначены для крепления в массивных древках толщиной более 3 см. Вероятно, это было не столько метательное, сколько колющее оружие, что сближает их с наконечниками рогатин. Однако, в отличие от последних, зубчатые наконечники

Рис. 6. Наконечники копий

1 – Окаемово 5, слой III; 2, 5, 6 – Замостье 2, нижний мезолитический слой; 3 – За-мостье 2, верхний мезолитический слой; 4, 7 – Становое 4, раскоп 3, слой III копий были рассчитаны не только на поражение, но и на удержание и извлечение добычи. Некоторые авторы называют их наконечниками острог (Lozovski, 1996; Лозовский, 2008). Действительно, в нижнем слое Замостья 2, где есть такие наконечники, встречаются единичные кости сомов длиной до 1,5 м и весом до 26 кг, однако более 90 % костей принадлежит мелкой рыбе. В верхнем мезолитическом слое этой стоянки, где представлена выразительная серия зубчатых наконечников копий, крупной рыбы нет (Раду, Десс-Берсе, 2013). Нет костей крупных рыб и в нижнем слое Окаемово 5 и Озерков 5, где встречены такие наконечники. Зато в большом количестве на всех названных стоянках встречены кости бобра (Жилин, 2004). О применении зубчатого острия или гарпуна при охоте на бобров говорит череп бобра с застрявшим в нем первым зубцом костяного наконечника этого оружия (Там же. Рис. 22). Учитывая, что размеры бобров в мезолите были значительно больше современных, применение массивных копий с зубчатыми наконечниками для их добычи наиболее вероятно. Это не исключает использования данного вида вооружения и для добычи выдры, а также крупной рыбы на тех стоянках, где она представлена. Менее вероятно применение массивных копий с зубчатыми наконечниками при наземной охоте, где использовались рогатины с гладкими наконечниками того же размера, сделанные из тех же костей. Последние, в отличие от крупных зубчатых наконечников копий, показывают, наряду со следами проникновения в мягкий материал, и следы втыкания в землю (Жилин, 2014).

Группа III представлена следующими вариантами: наконечники с одним зубцом (рис. 6, 1, 2 ); с двумя зубцами на одном крае (рис. 6, 4–6 ); с зубцами на противоположных краях (рис. 6, 3 ).

Особняком стоит массивное изделие с мелким клювовидным зубцом у острия из Станового 4 (рис. 6, 7 ). Тыльная его часть со следами спиральной обмотки узкой полоской мягкого материала обработана совершенно так же, как рукояточные части кинжалов из того же слоя. На самом конце зауженной рукоятки (или насада?) прорезано отверстие, что для наконечников метательного вооружения нехарактерно. Иначе оформляются и насады гарпунов, тем более что зубец у изделия из Станового 4 слишком мелкий для гарпуна. Возможно, оно служило кинжалом, однако наличие зубца у острия отличает его от последних и служит формальным основанием для отнесения данного изделия к категории зубчатых острий. На кончике острия отмечены слабые следы попаданий в мягкий материал.

Результаты проведенного исследования показывают, что широко употребляемый термин «зубчатые острия» объединяет наконечники разных видов охотничьего вооружения. Среди них выделяются наконечники стрел, дротиков (острог) и копий. Трасологический анализ этих изделий из мезолитических слоев торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья показал, что они применялись как для наземной охоты, так и для охоты на крупную рыбу на мелководье и, вероятно, на зверей, ведущих водный образ жизни (бобр, выдра) ( Zhilin , 2014). Большинство из рассмотренных наконечников крепилось к древку индивидуально и могло использоваться для охоты на суше или на воде в зависимости от ситуации. Редкие наконечники сложных острог можно рассматривать как специализированные орудия рыболовства. Разнообразие и многочисленность зубчатых острий, наряду с другими орудиями охоты, рыболовства и фаунистическими остатками, говорит о высокоразвитом промысловом хозяйстве мезолитического населения Верхнего Поволжья и успешной адаптации к природному окружению.

Список литературы Зубчатые острия в мезолите Верхнего Поволжья

- Аверин В. А., Жилин М. Г., Костылёва Е. Л., 2009. Мезолитические слои стоянки Сахтыш IIA: По материалам раскопок 1999 и 2004 гг.//Тверской археологический сборник/Отв. ред. И. Н. Черных. Тверь: Триада. Вып. 7: Мат-лы 9-11 заседаний научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». С. 130-139.

- Аверкиева Ю. П., 1974. Индейцы Северной Америки. М.: Наука. 348 с.

- Гурина Н. Н., 1956. Оленеостровский могильник. М.; Л.: Изд-во АН СССР 431 с. (МИА; № 47).

- Гурина Н. Н., 1991. Некоторые общие вопросы изучения древнего рыболовства и морского промысла на территории СССР//Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы/Под ред. Н. Н. Гуриной. Л.: Наука. С. 5-24.

- Жилин М. Г., 1993. Костяное вооружение древнейшего населения Верхнего Поволжья. М.: Русская равнина. 32 с.

- Жилин М. Г., 1997. Памятники мезолита и раннего неолита западной части Дубненского торфяника//древности Залесского края: Мат-лы к Междунар. конф. «Каменный век европейских равнин». Сергиев Посад. С. 164-196.

- Жилин М. Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: УРСС. 326 с.

- Жилин М. Г., 2004. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.: Academia. 144 с.

- Жилин М. Г., 2006а. Мезолитические торфяниковые памятники тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.: Лира. 140 с.

- Жилин М. Г., 2006б. Многослойное мезолитическое поселение Сахтыш 14 (по раскопкам 1999-2001 гг.)//Тверской археологический сборник/Ред. И. Н. Черных. Тверь: Тверской гос. объединенный музей. Вып. 6. С. 197-202.

- Жилин М. Г., 2014. Костяная индустрия бутовской культуры. Преемственность и трансформации в развитии . М.: ИА РАН. 300 с. Режим доступа: http://archaeolog.ru/media/books_2014/Zhilm.pdf. Дата обращения: 21.02.2016.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по материалам стоянки Ивановское VII). М.: Наука. 246 с.

- Загорска И. А., 1991. Рыболовство и морской промысел в каменном веке на территории Латвии//Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы/Под ред. Н. Н. Гуриной. Л.: Наука. С. 39-64.

- Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита -неолита в бассейне Верхней Волги/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК РАН, 2013. С. 6-17.

- Крайнов Д. А., Хотинский Н. А., 1984. Ивановские стоянки -комплекс мезо-и неолитических озерно-болотных поселений на Волго-Окском междуречье//Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины/Отв. ред. А. А. Величко. М.: Наука. С. 92-109.

- Лозовская О. В., Лозовский В. М., 2013. Зубчатые острия и наконечники с зубцом стоянки Замостье 2//Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита -неолита в бассейне Верхней Волги/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК РАН. С. 76-109.

- Лозовский В. М., 2008. Изделия из кости и рога мезолитических слоев стоянки Замостье 2//Человек, адаптация, культура/Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: ИА РАН. С. 200-222.

- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 296 с.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на севере Восточной Европы. М.: Наука. 203 с.

- Раду В., Десс-Берсе Н., 2013. Рыбы и рыболовство на стоянке Замостье 2//Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита -неолита в бассейне Верхней Волги/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК РАН. С. 194-213.

- Савченко С. Н., Калинина И. В., Жилин М. Г., 2010. Шигирские древности в собраниях Свердловского областного краеведческого музея и Государственного Эрмитажа//АСГЭ. СПб.: Изд-во ГЭ. Вып. 38. С. 8-23.

- Файнберг Л. А., 1991. Охотники Американского Севера (индейцы и эскимосы). М.: Наука. 182 с.

- Clark J. G. D., 1936. The Mesolithic Settlement of Northern Europe: a study of the food-gathering peoples of Northern Europe during the early post-glacial period. Cambridge: University Press. 283 p.

- Clark J. G. D., 1975. The earlier Stone Age settlement of Scandinavia. Cambridge: University Press. 282 p.

- Indreko R., 1948. Die mittlere Steinzeit in Estland: mit einer Übersicht, Uber die Geologie des Kunda-Sees, von K. Orviku. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 427 s.

- Lozovski VM., 1996. Zamostje 2. Treignes: Editions du CEDARC. 97 p.

- Zhilin M. G., 2014. Early Mesolithic hunting and fishing activities in Central Russia: A review of faunal and artefactual evidence from wetland sites//Journal of Wetland Archaeology. Vol. 14. No. 1 (September). P. 92-106.

- Zhilin M., in print. Mesolithic bone arrowheads from Ivanovskoye 7 (Central Russia): Technology of the manufacture and use-wear traces//Quaternary international. Functional studies.