Зубы животных в погребениях могильника Тузовские Бугры-1 как индикатор этнокультурных процессов на территории Алтая в III тыс. до н.э

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В., Абдулганеев М.Т.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются украшения из зубов животных (лося, бобра, барсука, лисицы, сурка, кабарги, горного козла или барана), обнаруженные в погребениях грунтового могильника Тузовские Бугры-1 в Алтайском крае. Наиболее информативны изделия из зубов кабарги и горного козла или барана. Эти животные не обитают в Барнаульско-Бийском Приобье, а по имеющейся в нашем распоряжении информации, не обитали и в историческом прошлом. Кабарга распространена в горно-таежных лесах Горного Алтая и Восточного Казахстана. Горные козлы и бараны - типичные представители высокогорья. В прошлом северная граница их ареала проходила по р. Чемал, южная находилась в Монгольском Алтае, а западная - в Рудном (Восточный Казахстан). Изделия из зубов этих животных указывают на связи с Горным Алтаем, которые могли осуществляться через посредство населения, оставившего могильник Солонцы-5 и погребение в Нижнетыткескенской пещере-1. А совместное нахождение данных украшений с раковинами Dentalium, Corbicula ferghanensis Kurs. et Star, и Corbicula tibetensis Prash. позволяет говорить о связях со Среднеазиатским регионом. Возможно, имели место контакты с носителями усть-нарымской или ботайской культур либо на Алтай мигрировало население из районов Средней Азии или Восточного Казахстана.

Грунтовый могильник, погребение, планиграфия, энеолит, эпоха раннего металла, украшения, подвески, зубы животных, миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/14522939

IDR: 14522939 | УДК: 903.25

Текст научной статьи Зубы животных в погребениях могильника Тузовские Бугры-1 как индикатор этнокультурных процессов на территории Алтая в III тыс. до н.э

В предыдущей публикации [Кирюшин Ю.Ф. и др., 2011] нами рассматривались украшения из раковин моллюсков, обнаруженные в погребениях грунтового могильника Тузовские Бугры-1. Был сделан вывод, что наличие пронизей усеченно-конической формы из раковин

Dentalium и подвесок из створок Corbicula указывает на связи алтайского населения со Среднеазиатским регионом. Они могли осуществляться посредством контактов с носителями усть-нарымской и ботайской культур либо являться результатом миграции на Алтай населения с территории Средней Азии или Восточного Казахстана. В данной работе ставится задача проанализировать украшения из зубов животных, найденные в ранних погребениях могильника Тузовские Бугры-1, и попытаться использовать эти находки для реконструкции этнокультурных процессов на Алтае в эпоху энеолита.

Комплекс эпохи энеолита – ранней бронзы из грунтового могильника Тузовские Бугры-1

В сентябре 2000 г. археологами Алтайского го су-дарственного университета проводились раскопки грунтового могильника Тузовские Бугры-1, расположенного в 30 км к югу от г. Барнаула. Памятник находится на правобережье Оби, на протоке Заломная, в 8,5 км к юго-юго-западу от с. Рассказиха и в 5,5 км к северо-западу от с. Малая Речка. Обское правобережье в данном месте представляет собой широкую (до 12 км) заболоченную пойму со множеством стариц и старичных озер, которые перемежаются с гривами и буграми-останцами коренного берега. Высота таких останцов достигает 4 м от пойменного уровня. Окружающая растительность луговая с зарослями кустарниковых ив, осин и берез. Коренной берег, расположенный в 4 км к западу от памятника, покрыт сосновым лесом.

«Тузовские Бугры» – местное название извилистой гряды, состоящей из двух крупных и нескольких мелких останцов, ориентированной по линии С–Ю. Ее протяженность составляет порядка 1 200 м, ширина в некоторых местах достигает 200 м, высота в наивысших точках более 4 м. Грунтовый могильник Тузовские Бугры-1 расположен в южной части гряды, на самом крупном останце, со всех сторон окруженном болотинами и озерами руслового происхождения. С могильника в восточном и южном направлении открывается широкий обзор на заболоченную пойму. При паводках вода в р. Оби поднимается на 1,5–3,0 м, почти полностью затапливая пойму и подтапливая останец, на котором находится могильник, превращая его в остров. Вода спадает только к августу.

В расположении грунтового могильника Тузов-ские Бугры-1 прослеживаются общие закономерности с памятником Сопка-2 [Молодин, 2001]. В.И. Молодин отмечал, что в погребальной обрядности древних местоположение кладбища играло особую роль и «особое место в этих представлениях отводилось так называемым “островам мертвых”» [Там же, с. 7]. Подобные случаи известны на обширной территории Северной Евразии: Олено стровской могильник на Онежском озере [Гурина, 1956], Китойский на р. Ангаре [Окладников, 1974], Крутиха-5 на р. Оби [Молодин, 1977].

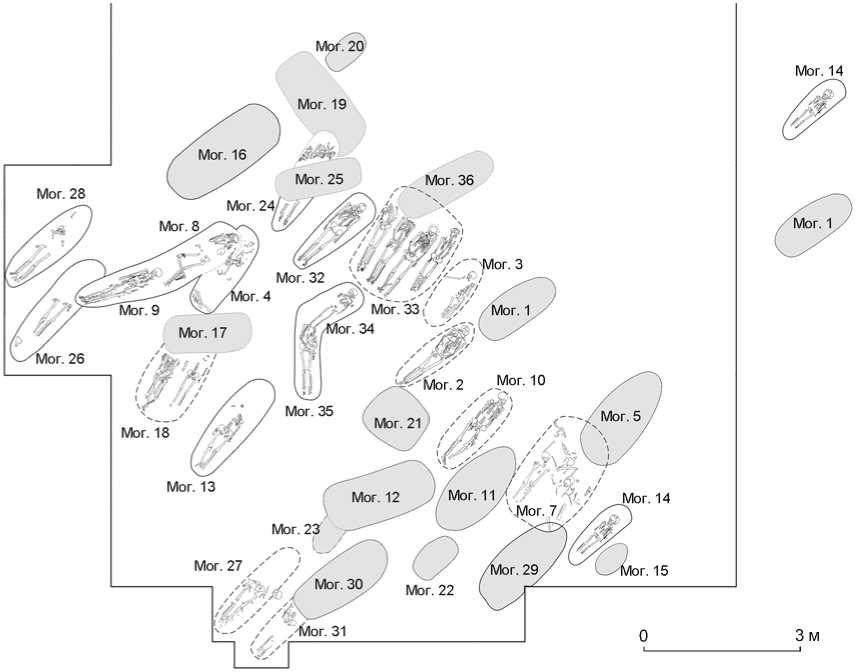

В настоящее время на памятнике Тузовские Бугры-1 вскрыто 174 м² и исследовано 37 погребений (рис. 1). Из них 19 относятся к эпохе энеолита – ран-

а

б

Рис. 1. План грунтового могильника Тузовские Бугры-1. а – энеолитические погребения; б – погребения раннего железного века.

ней бронзы, остальные к раннему железному веку. Часть погребений раннего комплекса нарушена в результате функционирования более позднего могильника. Энеолитические могилы располагались четырьмя рядами, ориентированными по линии СЗ–ЮВ, по пять-шесть в каждом. Большая часть захоронений одиночные, три – парные, два – коллективные (по три и пять погребенных). Большинство усопших было уложено в вытянутом положении на спине, с руками вдоль туловища, головой на северо-восток. Сопроводительный инвентарь представлен преимущественно различными украшениями из раковин моллюсков и зубов животных, а также изделиями из камня (рыболовные стерженьки, наконечники стрел, «утюжки», отщепы, «когтевидное» долото, скребки и др.) и кости (гарпуны, срединные и одна концевая накладки на лук, биконические наконечники стрел и др.). В одной могиле обнаружены металлические височные кольца и два сосуда баночной формы.

Зубы животных встречены в девяти погребениях грунтового могильника Тузовские Бугры-1. Определения видовой принадлежности костей млекопитающих выполнены канд. биол. наук П.А. Косинцевым, раковин моллюсков – Д.В. Кузменкиным.

Могила 3. На дне могильной ямы лежал скелет человека, погребенного в положении на спине, головой на северо-восток. Правая половина грудной клетки и правая часть таза отсутствовали. Правая плечевая кость сдвинута к северо-западной стенке под углом к позвоночнику, локтевая и лучевая отсутствовали. Левая рука погребенного была согнута в локте так, что кисть располагалась у плеча. Бедренные кости находились на одной линии с позвоночником, берцовые лежали под ними. При погребенном найдены: с правой стороны под черепом две раковины, под левой плечевой костью изделие (возможно, отбойник) из концевой части рога лося или марала, слева от позвоночника над тазовой костью подвеска из резца марала с отверстием (рис. 2).

Могила 8. Зафиксирована одновременно с мог. 9 как одно пятно в западной части раскопа. Оказалось, что она своим юго-западным краем нарушала эту могилу. На дне лежал скелет взрослого человека, погребенного на правом боку, головой на северо-восток. Левая нога была вытянута, а правая согнута в колене так, что ее берцовые кости находились на коленном суставе левой. Руки были согнуты в локтях: левая кисть лежала напротив лицевой части черепа, правая – под ним. Кости грудной клетки почти полностью отсутствовали. На правой бедренной кости найдены нашивки из восьми резцов лося (рис. 3), еще один резец обнаружен у юго-восточной стенки могилы. В районе локтей зафиксированы небольшие угольки, а между челюстями находился каменный наконечник стрелы.

0 1 cм

Рис. 2 . Подвеска из резца марала, найденная в мог. 3.

0 3 cм

Рис. 3. Резцы лося из мог. 8.

Могила 10. Зафиксирована в центральной части раскопа. Контуры могилы не читались, поскольку ее заполнение было аналогично составу культурного слоя (светло-серая супесь). Примерные размеры погребения определены по находкам. На глубине 0,6 м лежал скелет взрослого человека, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Череп повернут налево, кисти находились под тазом. В районе головки правого бедра найдено 35 резцов животных, в средней части левой бедренной кости – 70. Зубы принадлежали горному козлу или барану (рис. 4), видовая принадлежность – предположительно муфлон либо сибирский козел.

Могила 14. В заполнении могилы найдены два фрагмента керамики раннего облика и каменный стерженек рыболовного крючка. На дне лежал скелет ребенка, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Часть ко стей сгнила, череп раздавлен. На левых лучевой и локтевой костях лежала трубчатая ко сть животного, под ними – верхний резец бобра. У левой плечевой кости найде-

3 cм

3 cм

Рис. 4. Резцы горного козла или барана из мог. 10.

3 cм

Рис. 5. Подвеска из верхнего клыка барсука и мелкие резцы кабарги из погр. 1 мог. 33.

но каменное орудие, возможно, точильный брусок. В могиле обнаружен фрагмент створки моллюска Colletopterum sp.

Могила 23. Зафиксирована в южной части раскопа. Ее северная часть уничтожена мог. 12. На глубине 0,59 м от современной поверхности были найдены бедренные кости и кости стопы взрослого человека. Судя по ним, погребенный лежал на спине или на боку, головой на северо-восток. В районе левой пятки был найден резец горного козла или барана.

Могила 31. Ее северо-восточная часть уничтожена мог. 30. Размеры сохранившейся части 0,55×1,40 м, форма овально-вытянутая. Глубина могилы 0,51 м от современной поверхно сти. На дне лежали о статки

скелета взрослого человека: кости стоп, большеберцовые (без верхней части левой), тазовые, нижняя часть позвоночника, правые лучевая и плечевая. Судя по ним, погребенный лежал в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Между позвоночником и костями правой руки найдены шесть игловидных наконечников стрел, сделанных из кости или рога, под правой половиной таза – нижний резец бобра и каменное тесло, в районе правого локтя – каменное грузило или заготовка стерженька, под костями руки, в средней их части – стерженек рыболовного крючка. Два последних предмета преднамеренно сломаны. Часть находок, вероятно связанная с погр. 31, находилась за пределами могилы: на ее краю на глубине 0,6 м – орнаментированный каменный утюжок, в норе грызуна на глубине 0,65 м – каменный наконечник стрелы.

Могила 32. На дне лежал скелет взрослого человека, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Череп был слегка наклонен налево. В погребении найдены 15 раковин: по одной – на височных долях черепа, по четыре – справа и слева от нижней челюсти, по одной – ниже лопаток, две – под правой лопаткой, одна – слева от нижних позвонков. В заполнении могилы обнаружены обломки еще двух раковин, а также резец горного козла или барана и кости животного размером не меньше барана.

Могила 33. На дне могилы находились скелеты четырех взрослых людей и одного ребенка, погребенных в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Погребенный № 1 лежал вдоль юго-восточной стенки. Нижняя часть его локтевых и лучевых костей перекрыта тазовыми, кисти находились на бедрах. Череп раздавлен. Между берцовыми костями лежал скелет младенца. Слева и справа от черепа взрослого найдены два клыка кабарги, в районе плеч и шеи, а также на верхних ребрах – ожерелье, состоящее из 16 мелких резцов кабарги и верхнего клыка барсука (рис. 5). Погребенный № 2 лежал в центре могилы и был слегка смещен на юго-запад относительно первого. Его левая рука была вытянута вдоль тела, кисть правой находилась на тазе. Вокруг черепной коробки и под ней найдены десять пронизей из раковин лопатоногих моллюсков, девять целых и три фрагмента раковин двустворчатых моллюсков. В районе шеи, в основном справа, обнаружены 18 мелких резцов кабарги. Десять крупных изогнутых клыков этого животного (рис. 6) найдены слева и справа от лицевой части черепа и справа под затылочной костью, еще два – по обе стороны от позвоночника на нижних ребрах. У пяти из них на ребре с внутренней стороны хорошо прослеживаются нарезки (рис. 7). Погребенный № 3 лежал следующим на северо-запад. Его кисти находились на тазе, череп отсутствовал. Сопроводительный инвентарь не зафиксирован. Погребенный № 4 лежал вдоль северо-западной стенки. Его кисти находились на тазе. Череп и плечевые кости отсутствовали. Верхняя часть грудной клетки и позвоночника была сдвинута к северо-западу. Среди ребер найдено 25 резцов сурка (рис. 8). Выше дна могилы (глубина 0,5 м) найдены обломки черепа, а рядом с ними – семь раковин. Фрагменты еще одного черепа обнаружены у юго-западной стенки могилы на глубине 0,25 м. У этой же стенки на глубине 0,35 м найден сломанный абразив. По всей видимости, данные фрагменты черепов принадлежали костякам № 3 и 4, которые были нарушены при сооружении мог. 36, относящейся к эпохе раннего железа (см. рис. 1).

Могила 35. На дне могилы лежал скелет взрослого человека, погребенного в вытянутом положении на спине, ногами на юг. Погребение нарушено соседней мог. 34, в результате чего череп и верхние позвонки отсутствовали, а на их месте находились кости стоп погребенного в этой могиле. Верхняя часть костяка в мог. 35 выглядела вытянутой и заметно приподнятой вверх. Это могло произойти при отчленении головы погребенного до полного сгнивания мягких тканей. Правая рука усопшего была

Рис. 6. Клыки кабарги из погр. 2 мог. 33.

Рис. 7. Клыки кабарги с нарезками из погр. 2 мог. 33.

Рис. 8. Резцы сурка из погр. 4 мог. 33.

согнута в локте, кисть ее находилась на тазовых костях; левая – вытянута вдоль тела, ее лучевая и локтевая кости лежали под левой половиной таза. Все найденные при погребенном вещи концентрировались в районе туловища. На правой половине найдены 52 целые и фрагментированные раковины Corbicula (в т.ч. 17 с отверстием в макушечной части створки), 15 отщепов и чешуек, три отщепа с подработкой, четыре скребка, три наконечника стрел. Все эти вещи составляли, скорее всего, комплект украшения костюма и находились главным образом под ребрами. Некоторые каменные изделия были вложены в раковины. Три камня без обработки найдены в районе левой половины таза: на ее верхней части, с внутренней стороны левого бедра и у нижней части левой локтевой кости. Между левой плечевой костью и ребрами находился каменный «утюжок». Скопление различных предметов и изделий обнаружено с внешней стороны левой плечевой ко сти: целые и фрагментированные костяные накладки на лук (в т.ч. выполненная из ребра млекопитающего размером с благородного оленя), три изделия из трубчатых костей аналогичного млекопитающего, левая часть нижней челюсти лисицы, фрагменты трубчатой ко сти млекопитающего размером с зайца или лиси-

Рис. 9. Верхний клык небольшой по размерам лисицы из мог. 35.

цу, верхний резец бобра, резец кабана, верхний клык небольшой по размерам лисицы (рис. 9), два каменных стерженька рыболовных крючков.

Зубы животных в погребениях эпохи энеолита могильника Тузовские Бугры-1 и в погребальных комплексах неолита – энеолита Алтая

Как мы уже отмечали, в одной могиле обнаружены металлические височные кольца и два сосуда баночной формы. Не исключено, что могильник функционировал длительное время и в ходе дальнейших исследований удастся разделить этот комплекс погребений на несколько хронологических групп. Пока мы относим все захоронения к эпохе энеолита и датируем их III тыс. до н.э.

В рассматриваемых нами погребениях встречено большое количество украшений, выполненных из зубов лося, бобра, барсука, лисицы, сурка, кабарги, горного козла или барана. Подобные находки настолько широко представлены в погребальных комплексах неолита – энеолита Западной и Восточной Сибири, что в рамках данной работы не стоит даже пытаться привести все аналоги. Поэтому мы рассмотрим только украшения из зубов животных, обнаруженные в погребениях неолита – энеолита Алтая [Кирюшин К.Ю., Кунгуров, Степанова, 1995; Молодин, 1999; Кирюшин К.Ю., Кунгурова, Кадиков, 2000; Маркин, 2000; Кунгурова, 2005; Ларин, 2005; Кирюшин К.Ю., Волков, 2006].

Украшения из зубов лося встречены только в одном погребении могильника Тузовские Бугры-1 (мог. 8). У аборигенов Сибири лось занимал важное место в бестиарии. У многих народов это основной объект охоты, но одновременно лось – источник жизни, стоит на ступенях Верхнего мира и служит силам жизни, а не тьмы, смерти [Косарев, 1984]. Вполне возможно, что поэтому украшения из зубов лося редко встречаются в погребальных комплексах неолита и энеолита Алтая. Нам известен только один такой случай – грунтовый могильник Солонцы-5 [Кунгурова, 2005].

Украшения из зубов марала также обнаружены только в одном погребении (мог. 3). Подобные находки зафиксированы на могильниках Усть-Иша, Большой Мыс и Солонцы-5 [Кирюшин К.Ю., Кунгурова, Кадиков, 2000; Кунгурова, 2005]. Как отмечают исследователи, образ оленя у народов Сибири близок образу лося [Косарев, 1984].

Украшения из резцов бобра встречены в трех погребениях (мог. 14, 31, 35). В археологической литературе отмечалось, что у древнейшего населения Алтая бобр играл ведущую роль в магической практике в качестве помощника умершего человека в контактах с Нижним миром [Кирюшин К.Ю., Кунгурова, Кадиков, 2000]. Украшения из резцов бобра достаточно часто встречаются в погребальных комплексах неолита и энеолита Алтая. Они зафиксированы в материалах памятников Большой Мыс, Новоалтайск-Развилка, Нижнетыткескенская пещера-1, Солонцы-5 [Кирюшин К.Ю., Кунгуров, Степанова, 1995; Кирюшин К.Ю., Кунгурова, Кадиков, 2000; Кунгурова, 2005; Кирюшин К.Ю., Волков, 2006].

Украшения из зубов кабана найдены только в одном погребении (мог. 35). Кроме этого, они известны в погребальных комплексах могильников Усть-Иша, Большой Мыс и Солонцы-5 [Кирюшин К.Ю., Кунгурова, Кадиков, 2000; Кунгурова, 2005]. В мифах древних греков и прибалтийских славян кабан является символом дикой, разрушительной силы. У тюрков Сибири он связан с активным мужским и воинственным началом [Лбова, Жамбалтарова, Конев, 2008].

Украшения из зубов сурка зафиксированы в коллективном погребении (мог. 33). Подобные находки достаточно часто встречаются в погребальных комплексах неолита и энеолита Алтая. Они известны в материалах грунтового могильника Большой Мыс, курганного могильника Сальдяр-1, погребений в пещерах Каминной и Нижнетыткескенской-1 [Кирюшин К.Ю., Кунгуров, Степанова, 1995; Молодин, 1999; Маркин, 2000; Кунгурова, 2005; Ларин, 2005].

Украшения из зубов барсука встречены в том же коллективном погребении (мог. 33). Это достаточно редкая находка для погребальных комплексов неолита и энеолита Алтая. Подобные украшения зафиксированы только в погребениях могильника Новоалтайск-Развилка [Кирюшин К.Ю., Волков, 2006]. В мог. 19 могильника в устье р. Куюм обнаружены изделия из зубов животных, определения видовой принадлежности которых авторы не приводят, но похоже, что на рис. 61, 2а присутствуют подвески из зубов барсука [Погожева и др., 2006].

Зубы лисицы представлены в материалах могильника Тузовские Бугры-1 единственным клыком из мог. 35.

Украшения из зубов кабарги встречены только в коллективном погребении (мог. 33). Обнаружены резцы и клыки взрослых самцов. В отличие от других пред- ставителей семейства оленей, ни самцы, ни самки кабарги не имеют рогов. Одним из признаков полового диморфизма у этих животных является наличие у самцов длинных клыков в верхней челюсти (см. рис. 6). Клыки кабарги достаточно редко встречаются в погребальных комплексах Алтая. В могиле большемысской культуры в Нижнетыткескенской пещере-1 найдены семь зубов этого животного, пять из них клыки [Кирюшин К.Ю., Кунгуров, Степанова, 1995]. В погр. 1, 5, 7 могильника Солонцы-5 обнаружены клыки кабарги, в т.ч. с насечками (в погр. 1, 7) [Кунгурова, 2005], аналогичные найденным на могильнике Тузовские Бугры-1. Подвески-нашивки (5 экз.) из кабарговых клыков встречены в ограде 19 (мог. 2) афанасьевского могильника Сальдяр-1 [Ларин, 2005].

Украшения из зубов горного козла или барана найдены в трех погребениях (мог. 10, 14, 35). Подобные находки в погребальных комплексах неолита и энеолита Алтая нам неизвестны.

Такие животные, как лось, бобр, барсук, лисица, сурок, широко распространены на Алтае и в настоящее время обитают в Барнаульско-Бийском Приобье. Украшения из зубов кабарги и горного козла или барана более информативны для реконструкции этнокультурных процессов на территории Алтая в эпоху энеолита. Дело в том, что эти животные не обитают в Барнаульско-Бийском Приобье, а по имеющейся в нашем распоряжении информации, не обитали и в историческом прошлом.

Кабарга ( Moshus moshiferus ) населяет крутые скалистые склоны гор, поросшие хвойным лесом, на территории бывшего СССР держится преимущественно в среднем поясе горной тайги на высоте 600–900, редко до 1600 м над ур. м. [Жизнь животных, 1971, с. 452]. Она распространена в горно-таежных лесах Горного Алтая и Восточного Казахстана [Собанский, 1992]. В Горной Шории кабарги нет в связи с исключительно глубоким снежным покровом [Там же].

Сибирский горный козел ( Capra sibirica ) живет на крутых склонах гор, изобилующих скалами и каменистыми осыпями, выше границы леса на высотах от 2 500 до 5 000 м над ур. м. Эти животные на зиму спускаются ниже по склонам, иногда переходя в лесной пояс [Жизнь животных, 1971, с. 530]. В работе Г.Г. Собан-ского указывается, что в прошлом северная граница ареала сибирского горного козла проходила по р. Че-мал, южная находилась в Монгольском Алтае, а западная – в Рудном (Восточный Казахстан) [1992].

Горный баран (Ovis ammon) предпочитает пологие горные склоны, открытые пространства с мягкопересеченным рельефом, плато и т.д. На территории бывшего СССР диапазон вертикального распространения этих животных от уровня моря до 5 500 м [Жизнь животных, 1971, с. 536]. В настоящее время в Горном Алтае данный вид находится на грани ис- чезновения, в прошлом его ареал, по-видимому, совпадал с ареалом горного козла.

Изделия из зубов горного козла или барана и кабарги указывают на связи с Горным Алтаем. Мы можем предполагать наличие обмена, в результате которого на территорию Барнаульско-Бийского Приобья проникали предметы из этого региона. Он мог осуществляться через посредство населения, оставившего могильник Солонцы-5 и погребение в Нижнетыткескенской пещере-1. Это предположение наиболее вероятное, но не единственно возможное объяснение появления украшений из зубов кабарги и горного козла или барана на территории Барнаульско-Бийского Приобья.

В мог. 32 вместе с резцом горного козла или барана встречены раковины Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. (9 экз.), Corbicula tibetensis Prash. (6 экз.) и Corbicula (два обломка) [Кирюшин и др., 2011]. В коллективном погребении (мог. 33) найдены украшения как из клыков и резцов кабарги, так и из раковин моллюсков. У погребенного № 2 вокруг черепной коробки и под ней находились десять пронизей из раковин лопатоногих моллюсков Dentalium , четыре раковины двустворчатых моллюсков Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. и пять раковин Corbicula tibetensis Prash. Все они, по-видимому, являлись украшениями головного убора [Там же]. Частью этого головного убора могли быть десять крупных изогнутых клыков кабарги, обнаруженых слева и справа от лицевой части черепа и справа под затылочной костью, 18 мелких резцов кабарги и три фрагмента раковин, найденные справа от шейных позвонков.

На территории Алтайского края в историческое время моллюски рода Corbicula , по всей вероятности, не обитали. Нахождение ископаемых корбикул здесь не редкость, однако все они относятся к формам, близким Corbicula fluminalis Mull. [Ляджина, 1969; Малолет-ко, 1969а, б]. Многочисленные же местонахождения ископаемых корбикул других видов известны в Казахстане и Средней Азии [Коробков, 1954]. Современный ареал Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. охватывает бассейны Амударьи и Сырдарьи [Кантор, Сысоев, 2005]. Corbicula tibetensis Prash. распространена в настоящее время в горных районах Центральной Азии, Восточного Казахстана и бассейне Сырдарьи [Там же].

Наиболее интересными находками являются раковины морских лопатоногих моллюсков, близких к роду Dentalium (класс Scaphopoda, сем. Dentaliidae). В Алтайском крае не известны местонахождения ископаемых денталиид, более того, нет даже таких отложений, где они могли бы встретиться. Исходя из этого, с большой уверенностью можно сказать, что данные раковины были принесены людьми из другого региона. Ближайшие к Алтаю местонахождения ископаемых ден-талиид располагаются в Приаралье [Алексеев, 1963].

Как мы уже отмечали, наличие пронизей усеченноконической формы из раковин Dentalium и подвесок из створок Corbicula указывает на связи населения Алтая со Среднеазиатским регионом, которые могли осуществляться посредством контактов с носителями усть-на-рымской и ботайской культур либо являться результатом миграции на Алтай населения из районов Средней Азии или Восточного Казахстана [Кирюшин К.Ю. и др., 2011]. Нахождение зубов кабарги, горного козла или барана вместе с раковинами Dentalium , Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. и Corbicula tibetensis Prash. не противоречит ранее сделанным предположениям. Как отмечают исследователи, горный козел, горный баран и кабарга обитают на Южном Алтае (районы Бух-тармы, Нарымского хребта, Уймона, верховья Катуни на границе Казахстана и Республики Алтай), а ареал горного козла и горного барана даже в XX в. был значительно шире и включал районы Казахского нагорья, Тарбагатая, Алатау и т.д. [Антипин, 1941; Афанасьев и др., 1953]. Поэтому мы не можем исключать вероятность того, что совместное нахождение украшений из описанных выше раковин и зубов указывает на связи населения Барнаульско-Бийского Приобья со Среднеазиатским регионом. Однако, возможно, изделия из зубов горного козла или барана и кабарги попадали на эту территорию из Горного Алтая, а раковины Dentalium , Corbicula ferghanensis Kurs. et Star. и Corbicula tibetensis Prash. – из Средней Азии или Восточного Казахстана.