Звездчатые подвески из Пермского Предуралья (или вторая жизнь изделий в гуннском полихромном стиле)

Автор: Крыласова Н.Б., Подоснова Ю.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В ломоватовской археологической культуре (IX-X вв.) Пермского Предуралья ярко выделяются звездчатые подвески с пластинчатой медной или серебряной основой, декорированной медальонами со вставками, которые окаймлены зернофилигранными либо филигранными элементами из золота, филигранными и тиснеными деталями из серебра. Результаты исследования изделий показали, что центральные медальоны кардинально отличаются от других конструктивных элементов (штампованной проволочки из серебра, основы изделий и тисненых трехчастных розеток) не только по составу металла, но и по безукоризненному техническому исполнению, проявляющемуся в использовании тонкой филиграни, откалиброванной мелкой зерни, кабошонов для вставок и т.д. Также в них зафиксировано наличие шпеньков, не имеющих практического значения в звездчатых подвесках. Установлено, что центральные медальоны со вставками были частью иных изделий. Они использовались вторично и припаивались на основу в уже готовом виде. Поиск аналогий привел к выводу о том, что прежде эти элементы могли являться фрагментами предметов в полихромном стиле V-VI вв. Каков был источник медальонов, остается загадкой, но местные ювелиры весьма эффектно представили их, подчеркнув серебряным обрамлением. Звездчатые подвески достаточно стандартны, представлены небольшой серией и, вероятно, производились в ограниченный отрезок времени. Судя по материалам погребений, изделия использовались в качестве нагрудных украшений женского костюма.

Средневековье, пермское предуралье, ломоватовская культура, звездчатые подвески, ювелирные техники, гуннский полихромный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/145146751

IDR: 145146751 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.083-090

Текст научной статьи Звездчатые подвески из Пермского Предуралья (или вторая жизнь изделий в гуннском полихромном стиле)

Среди исследователей средневековых древностей Пермского края долго господствовало мнение об исключительно импортном происхождении всех найденных здесь украшений из драгоценных металлов. Но более детальный подход к анализу таких изделий привел к выводу о наличии в Пермском Предуралье собственного ювелирного производства, отличающегося и набором технологических приемов, и стилистическим своеобразием (см., напр.: [Подосёнова, 2021б]).

Пока наиболее подробно изучена самая массовая категория ювелирных изделий – височные украшения [Подосёнова, 2021а]. Анализ технических приемов, применявшихся при их изготовлении, привел к выводу, что местное ювелирное дело возникло уже в VIII в. К концу этого столетия прикамские мастера владели навыками тиснения, волочения, пайки, декорирования изделий штампованной проволочкой и зернью, с IX в. – золочения фона, инкрустации разными материалами, чеканки, с X в. – филиграни в виде торсирования, с XI в. – чернения. Дальнейшее развитие прикамского ювелирного дела происходило уже в рамках родановской археологической культуры

(XII–XV вв.). Перечисленные приемы представляют трудоемкий процесс, и их широкое применение свидетельствует о довольно высоком уровне мастерства местных ювелиров [Там же, с. 178].

В развитии прикамского ювелирного дела особо выделяется период IX – первой половины X в., когда возросло заимствование технических приемов и конструктивных элементов, в связи с чем расширилось их видовое разнообразие [Там же, с. 129, 147], что нашло отражение во всем ассортименте ювелирной продукции.

Среди изделий местных ювелиров особо ярко выделяются своеобразные звездчатые подвески – сложноконструктивные украшения, в которых, как нигде больше, сочетаются разные ювелирные техники и материалы (рис. 1). По ряду причин массового распространения они не получили. Несмотря на то, что эти украшения, безусловно, являются характерным элементом ломоватовской культуры, о них мало известно, хотя отдельные экземпляры (или их элементы) давно опубликованы [Спицын, 1902, табл. II, 4, 6; XXXI, 10; Талицкий, 1940, табл. V, 60; Белавин, 2000, рис. 39]. Судя по материалам погребений, данные подвески были нагрудными украшениями женского костюма (рис. 2).

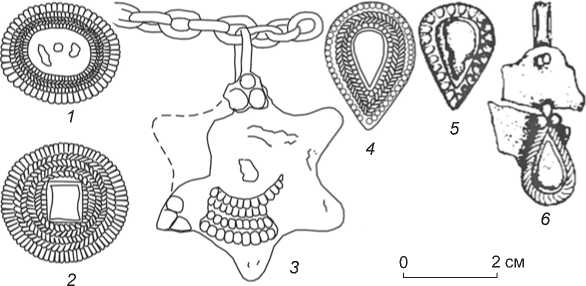

Рис. 1. Звездчатые подвески и их элементы.

1 – Редикарский клад (Государственный Эрмитаж, № 535/48); 2–9 – Баяновский могильник: 2 – погр. 389, 3 , 4 – погр. 61, 5 , 6 – погр. 136, 7 – погр. 480, 8 – погр. 101, 9 – сектор А 2017 г.; 10 – погр. 51 Редикарского могильника.

Характеристика подвесок

В опубликованных материалах и археологических коллекциях удалось выявить 21 звездчатую подвеску. Из них лишь две обнаружены за пределами ареала ломоватовской культуры, но на памятниках, где про слеживается ее существенное влияние – Ко-чергинском могильнике в бассейне Вятки и Хэйбидя-Пэдарском жертвенном месте на р. Море-Ю. Среди собранных экземпляров нет ни одного без утрат. Поскольку пайка элементов из разных металлов весьма ненадежна, подавляющее большинство изделий найдено в «разобранном» состоянии и требует реставрации. Но это обстоятельство позволило детально изучить элементы доступных для исследования экземпляров с точки зрения технологических особенностей и состава материала. Результаты анализа оказались совершенно неожиданными и породили множество вопросов, связанных с появлением данной категории ювелирных украшений.

В целом рассматриваемые изделия представляют собой звездчатую пластину (четырех-, шести-, восьмилучевую) из меди или сплава на ее основе, на которую припаяны собранные отдельно элементы из благородных металлов в виде каста с каменной вставкой, обрамленного филигранным декором («дробницы», по выражению А.А. Спицына [1902, с. 27]), а также тисненые элементы (рис. 3). Поскольку составные звездчатые подвески включали элементы, существенно различающиеся по технологии, рассмотрим их отдельно.

Элементы со вставками, выполненные в филигранной технике , различаются по форме, материалу и технологическим особенностям (рис. 4).

Тип 1 – овальные (см. рис. 1, 1 , 2 , 5–10 ; 2, 1 ; 3, 1 ), 10 экз. (Редикарский клад, погр. 51 Редикарского могильника, погр. 101, 136 (2 экз.), 389, 480 и сектора А 2017 г. Баяновского могильника, Верхне-Березовский починок, погост Трубенский). Центральный медальон размерами от 11 × 14 мм до 24 × 27 мм собран на отдельной сере-

Рис. 2 . Звездчатые подвески и их элементы.

1 – Верхне-Березовский починок ( а – по: [Спицын, 1902, табл. II, 6], б – фото из экспозиции Пермского краеведческого музея); 2 , 3 – Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место (по: [Древнее святилище…, 2016, № 364, 690]); 4 – погр. 51 Редикарского могильника; 5 – погр. 103 Баяновского могильника; 6 – Питерский (Степаново Плот-бище) могильник.

Рис. 3. Звездчатые подвески и их элементы.

1 – погост Трубенский (по: [Спицын, 1902, табл. II, 6]); 2 – д. Харино (по: [Спицын, 1902, табл. ХХХI, 10]); 3 – погр. 5 Кочергинского могильника (по: [Талицкий, 1940, табл. V, 60]); 4 – погр. 92 Аверинского могильника (по: [Голдина, Кананин, 1989, рис. 45, 38 ]); 5 – Мало-Аниковский могильник; 6 – погр. 102 Огурдинского могильника (по: [Белавин, 2000, рис. 39, 8–9 ]).

6 г7 8

Рис. 4. Конструктивные элементы и особенности техники изготовления звездчатых подвесок.

1–3 , 5 , 8 – Баяновский могильник: 1 – погр. 480, 2 – сектор А 2017 г., 3 – погр. 136, 5 – погр. 101, 8 – погр. 389; 4 , 6 – Редикарский клад; 7 – погр. 51 Редикарского могильника.

бряной пластине (Ag – 76–90 %*). Его элементы – филигранный декор и каст для вставки – изготовлены из сплава на основе золота и серебра (Au – 53–80 %, Ag – 27,5–14,4 %). Овальный каст из тонкой металлической полоски, поставленной на ребро, припаян к пластине под прямым углом. Вставки представляют собой кабошон из янтаря (см. рис. 1, 1, 6, 10; 2, 1), сердолика (см. рис. 1, 5; 3, 1) и бесцветного полупрозрачного камня (см. рис. 1, 7), возвышающийся над краем каста. Вставка закреплена аккуратно прижатой его кромкой. Каст окаймлен тонкой штампованной проволочкой (до 0,5 мм), на которую с механической ритмичностью нанесены поперечные насечки, имитирующие зернь. На «зернах» наблюдается небольшой «экваториальный» надрез, придающий проволочке еще больший декоративный эффект (см. рис. 4, 1, а, в, 2, а, в, д, 4). На отдельных экземплярах такая проволока проложена и по периметру центрального медальона (см. рис. 4, 2, а, в) или по периметру и между «косичками» скани (см. рис. 4, 4). По внешнему краю медальонов или между рядами «зерневой» проволоки идут ряды (два – четыре) тонкой (до 0,3 мм) сканой проволочки с разнонаправленными витками, создающими эффект «косички» (см. рис. 1, 1, а, 5–9; 4, 1, а, в, 2, а, в, д, 3, 4). Исключением является медальон на изделии из Верхне-Березовского починка, где каст окаймлен мелкой зернью и двумя рядами тонкой сканой проволочки, уложенной «косичкой» (см. рис. 2, 1, б).

Есть признаки, свидетельствующие о вторичном использовании данных элементов, которые когда-то были частью других украшений. Так, на многих экземплярах под кастами зафиксированы остатки шпеньков, не имеющих практического значения в рассматриваемых подвесках. Наиболее информативен в этом плане медальон с выпавшей вставкой, обнаруженный на Ба-яновском могильнике (см. рис. 1, 9). У него на лицевой стороне в центре каста имеется квадратное отверстие, на оборотной – округлое и следы срезанного шпенька (см. рис. 4, 2, б, в). Его шляпка под вставкой была закрыта наплывом из многокомпонентного сплава (Ag-Sn-Au-Cu-Pb, где Ag – 40,2 %, Sn – 24,8, Au – 21 %), служившим подложкой для вставки (см. рис. 4, 2, а, г). На другом изделии с этого памятника на оборотной стороне центрального медальона фиксируется отверстие с остатками в нем бронзового штырька (см. рис. 4, 1, б), но на лицевой стороне сквозь полупрозрачный камень не видны ни выход штырька, ни отверстие (рис. 4, 1, а), следовательно, под вставкой имеется подобная подложка. Шпеньки не всегда были срезаны в одной плоскости с пластиной, и в таких случаях в ней делали отверстие, в которое вставлялся остаток стержня, чтобы медальон плотно примыкал к основе подвески (см. рис. 1, 1, б; 2, 1, б; 4, 6). Но окончание этого стержня часто даже не расковывали.

Центральный медальон обрамляли один – три ряда более толстой (1–2 мм) серебряной (Ag – 79–92 %) штампованной проволоки с «зерневым» эффектом, припаянной непосредственно на фигурную пластинчатую основу подвески. Эта проволока грубее по исполнению: «зерна» нерегулярные, разноразмерные, не имеют «экваториального» надреза, есть производственные дефекты – непроштампованные участки (см., напр., рис. 4, 8 ). Наряду с «зерневой» использовалась штампованная проволока с прямыми глубокими насечками, между которыми наблюдаются менее глубокие регулярные надрезы. Ряды серебряной проволоки обычно сохраняются спаянными вместе, в изделии из Баяновского могильника (см. рис. 4, 1 , д ) на оборотной стороне зафиксированы остатки припоя из сплава на основе олова (Sn – 78,7 %, Pb – 5,95, Cu – 15,3 %).

Тип 2 – круглые (см. рис. 2, 5 , 6 ; 3, 2 ), 3 экз. (Питерский (Степаново Плотбище) могильник; погр. 103 Баяновского могильника; д. Харино). Наиболее информативен экземпляр из Питерского могильника (см. рис. 2, 6 ). Литой центральный медальон с квадратным кастом и темной стеклянной вставкой окаймляют ряды псевдофилигранной проволочки (из-за большого количества патины визуально трудно определить материал и технику изготовления, но точно читаются два ряда «косичек» из псевдосканых проволочек) и серебряной штампованной проволоки (рис. 2, 6 , а ). На оборотной стороне изделия фиксируется шпенек (см. рис. 2, 6 , б ).

Внешне аналогичный медальон обнаружен в д. Ха-рино (см. рис. 3, 2 ). По описанию А.А. Спицына, предмет состоит «из крупной скани, крупной насеченной филиграни и снабжен вставкою» [1902, с. 44, табл. XXXI, 10]. Еще одно подобное изделие происходит из Баяновского могильника (см. рис. 2, 5 ). Украшение было переделано по причине утраты центрального элемента. Фрагментарно сохранился овальный каст с янтарной вставкой. К нему прилегают четыре тисненых элемента, аналогичные тем, которыми декорировались лучи звездчатой основы, но обрезанные и подогнанные к касту. Утерянный центральный медальон обрамляли два ряда серебряной штампованной проволочки.

Тип 3 – каплевидные (см. рис. 2, 3, 4; 3, 4, 6), 4 экз. (погр. 51 Редикарского могильника, Хэйби-дя-Пэдарское жертвенное место, погр. 92 Аверин-ского могильника, погр. 102 Огурдинского могильника). На украшениях из Редикарского могильника и Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места медальоны имеют основу из серебряной пластины, к которой припаян глухой каст из поставленной на ребро тонкой золотой полоски. Янтарная вставка каплевидной формы закреплена путем заваливания его краев. Каст обрамлен золотой штампованной «зерневой» проволочкой, на «зернах» имеется небольшой «эква- ториальный» надрез (см. рис. 4, 7, б, в). Каплевидные элементы окаймляла серебряная штампованная проволока с «зерневым» эффектом (см. рис. 4, 7, а), припаянная к основе подвески; «зерна» на ней, в отличие от золотой, крупные, нерегулярные. На оборотной стороне этих элементов пробито отверстие и видны остатки бронзового шпенька, не имеющего в данном изделии практического значения (см. рис. 4, 7, г).

Каплевидный элемент из Аверинского могильника, судя по прорисовке (см. рис. 3, 4 ), оформлен наподобие овальных: каст с каплевидной каменной вставкой обрамлен тонкой и более толстой штампованной «зерневой» проволокой с «ко сичкой» скани между ними. Материал в публикации не указан. Изделие интерпретировано как элемент височной подвески со свободно вращающейся привеской [Голдина, Кана-нин, 1989, с. 62, рис. 45, 38 ].

Каплевидный предмет из Мало-Аниковского могильника (см. рис. 3, 5 ), судя по описанию, имел бронзовую основу, каст в обрамлении имитации зерни и вставку из синего стекла [Белавин, 2000, рис. 39, 8 ]. Еще один предмет подобной формы с остатками пластины с петелькой (см. рис. 3, 6 ) происходит из Огурдинского могильника. Основа изделия отлита из бронзы. Каплевидная янтарная вставка в касте обрамлена литой имитацией штампованной проволоки. На остром конце «капельки» треугольник псевдозерни [Белавин, Крыласова, 2012, с. 133, рис. 59, 20 ]. Каплевидный элемент находился отдельно от пластинчатой основы. На рисунке представлен вариант его расположения по аналогии с подвеской из Редикарского могильника, но, судя по треугольнику псевдозерни, не исключено, что это была подвеска наподобие найденной в святилище на р. Море-Ю.

Тисненые элементы из серебра применялись для декорирования лучей звездчатых подвесок, за исключением единственного случая (см. рис. 2, 5 ), когда аналогичные обрезанные элементы были использованы в центральной части украшения на месте утерянного филигранного медальона.

Тип 1 (см. рис. 1, 2 , 7 , 8 ; 3, 3 ), 4 экз. (погр. 101, 389, 480 Баяновского могильника, погр. 5 Кочергинского могильника). Треугольная фигура образована тремя полугорошинами. Оттиснутые элементы вырезаны с небольшим припуском для последующего припаивания их к основе.

Тип 2 (см. рис. 2, 6 , а ), 1 экз. (Питерский (Степаново Плотбище) могильник). Тисненые треугольники с девятью выпуклинами, вероятнее всего, имитируют треугольники зерни.

Звездчатые подвески, включающие рассмотренные элементы, за единственным исключением, имеют в основе фигурную пластину из меди или сплава на ее основе. Элементы припаивались к пластинчатой заготовке, которая затем тщательно подрезалась, чтобы медную основу не было видно из-под драгоценных элементов. Для крепления подвесок сзади припаивалась петля, согнутая из медной пластины. Такие петли сохранились только на экземплярах из Питерского (см. рис. 2, 6) и Огурдинского (см. рис. 3, 6) могильников, но на некоторых изделиях фиксируются отчетливые их следы с остатками припоя (см. рис. 1, 1, б; 2, 4, б; 4, 6). Исключение составляет подвеска с Хэйби-дя-Пэдарского жертвенного места, снабженная литой петлей (см. рис. 2, 3). По форме основы изделия подразделяются на три типа.

Тип 1 – восьмилучевые (см. рис. 1, 1 , 2 ), 2 экз. (Редикарский клад, погр. 389 Баяновского могильника). Наиболее полно сохранилась одна подвеска (см. рис. 1, 1 ). Она крупная, 5,8 × 5,4 см. Овальный медальон в центре вытянут горизонтально. Вокруг него есть остатки припоя от проволочного обрамления. На лучах видны отчетливые следы от несохранивших-ся тисненых элементов*. Другая подобная подвеска сильно фрагментирована (см. рис. 1, 2 ), но по расположению сохранившихся лучей видно, что она тоже была восьмилучевой, близкой по размерам вышеописанной. Центральный медальон утерян. На основе сохранились окаймлявшие его серебряные штампованные проволочки в три ряда, отдельные тисненые элементы типа 1. На лучах основы видны следы припоя от утраченных тисненых элементов.

Тип 2 – шестилучевые (см. рис. 1, 3–8 , 10 ; 2, 3 , 5 , 6 ; 3, 3 ), 11 экз. (погр. 61 (2 экз.), 101, 103, 136 (2 экз.), 480 Баяновского могильника, погр. 51 Редикарского, Питерский могильник, погр. 5 Кочергинского могильника, Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место). Размеры фигурной пластинчатой основы от 2,7 × 2,7 до 5,3 × 5,5 см. В погр. 61 Баяновского могильника сохранились две шестилучевые пластины без декоративных элементов (см. рис. 1, 3 , 4 ), но, судя по следам припоя, они были такими же, как у большей части подвесок этого типа. Декор располагался следующим образом: в центре основы – вытянутый по горизонтали овальный медальон со вставкой и филигранным декором, на лучах у большинства экземпляров – тисненые элементы типа 1, на подвеске с Питерского могильника – типа 2.

Среди прочих выделяется подвеска с Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места (см. рис. 2, 3). Она имеет основу из бронзовой пластины с литой петлей. В центре – круглый медальончик диаметром 1 см в виде золотого каста с янтарной вставкой, обрамленного «зерневой» штампованной проволочкой. В кол- лекции с этого памятника есть аналогичный предмет с утраченной вставкой (см. рис. 2, 2), интерпретированный как ременная накладка, сохранились шпенек и шайба [Древнее святилище..., 2016, рис. 2.2.12, 14]. На лучи звездчатой подвески наложены каплевидные элементы – золотые касты с янтарными вставками, окантованные золотой «зерневой» штампованной проволочкой. На одном луче сохранилось обрамление из серебряной штампованной «зерневой» проволоки с тремя шариками зерни на конце. Следы припоя свидетельствуют о том, что аналогичными проволочками обрамлялись все каплевидные и круглый элементы. Шарики зерни, судя по фигурно вырезанным концам, тоже были на всех лучах.

Тип 3 – четырехлучевые (см. рис. 2, 1 , 4 ), 2 экз. (погр. 51 Редикарского могильника, Верхне-Березовский починок). Эти подвески существенно различаются. Экземпляр из Редикарского могильника размерами 2,8 × 2,8 см единственный, у которого петля для подвешивания крепилась не к одному из лучей, а между ними (рис. 2, 4 , б ). Каплевидные элементы (сохранилось два, но, судя по следам припоя, они были на всех лучах) помещались острым концом к центру.

Украшение, найденное в Верхне-Березовском починке (см. рис. 2, 1 ), имеет основу из серебряной пластины крестовидной формы 6,5 × 6,5 см с округлыми лопастями. На трех из них и по центру – овальные медальоны. На одной лопасти медальон утерян (предмет находится в основной экспозиции Пермского краеведческого музея; см. рис. 2, 1 , б ), хотя на рисунке в альбоме А.А. Спицына он еще был [1902, табл. II, 6]. Обращает на себя внимание то, что при реставрации золотые овальные медальоны со вставками были прикреплены иначе, чем показано на прорисовке, где, судя по следам припоя, они располагались правильно. На рисунке присутствует важный конструктивный элемент – обрамление из крупной филигранной (вероятно, штампованной) проволочки вокруг утерянного медальона (см. рис. 2, 1 , а ).

Обсуждение результатов

Сейчас сложно судить о происхождении рассматриваемого круга изделий. Пока не удалось выявить их прототипы. Не исключено, что звездчатая форма подвесок избрана местными ювелирами с целью наиболее эффектно использовать элементы со вставками и золотым филигранным декором. При детальном изучении этих изделий прежде всего обращает на себя внимание то, что отдельные конструктивные элементы значительно различаются по качеству исполнения.

Медальоны с золотыми кастами и филигранным декором выполнены безукоризненно, на высоком про- фессиональном уровне. Это проявляется в правильной форме вставок и точности подгонки поделочных камней, аккуратном заваливании краев каста, выверенном зерневом эффекте штампованной проволоки, использовании очень тонкой филигранной проволочки (до 0,3 мм) и мелкой откалиброванной зерни, отсутствии затеков и излишков припоя в местах соединения деталей, а также в варьировании металлов (серебро, золото). Отметим, что, по имеющимся наблюдениям, использование золота при изготовлении филиграни не характерно для средневековых прикамских ювелиров. Они широко применяли позолоту, а если и производили целиком золотые изделия, то технологически простые (например, проволочные височные кольца). К тому же в период бытования звездчатых подвесок в ювелирном деле Пермского Предуралья настоящая скань не использовалась, вме сто нее применялась штампованная проволочка, а позднее – торсирован-ная, создающая эффект, внешне напоминающий скань [Подосёнова, 2021б, с. 84–89].

Ощущение высокого профессионализма исчезает при анализе техники изготовления фигурной основы изделий и припаянных к ней серебряных филигранных и тисненых элементов. Здесь фиксируется совершенно другое качество: детали крупные, диаметр сечения филигранных элементов составляет 1–2 мм, в них имеются изъяны, выражающиеся в нерегулярности насечек на проволочке и разных промежутках между ними, наблюдаются грубо залитые припоем наружные швы, его затеки и излишки.

В целом создается впечатление, что центральные медальоны прежде были частью иных изделий и припаивались на основу в уже готовом виде. Об их вторичном использовании свидетельствуют остатки шпеньков. Они аккуратно обрубались, а если выводились на оборотную сторону изделия, то не имели практического назначения – зашлифовывались, подравнивались с основой, но даже не расклепывались. Вероятнее всего, прежде это были детали ременной гарнитуры.

Не вызывает сомнения тот факт, что золотые элементы со вставками являлись продукцией ювелирных мастерских с глубокими ремесленными традициями и специализированными инструментами. Среди синхронных материалов типологически и техноло-гиче ски схожих предметов выявить не удалось. Поиск аналогий завершился весьма неожиданным результатом. Специфические химико-технологические и формальные черты, зафиксированные при анализе изделий, были характерны для ювелирных украшений в полихромном стиле гуннской и постгуннской эпох [Засецкая, 1994, с. 60]. По различиям в технике инкрустации такие изделия подразделяются на две группы: со вставками в напаянных гнездах и в перегородчатых ячейках [Засецкая, 1982, с. 14]. Рассматри- ваемые элементы принадлежат к первой группе. Она характеризуется сочетанием золотого фона с яркими вставками полудрагоценных камней красных оттенков и накладным орнаментом из проволоки [Там же, с. 16]. «Изделия этой группы имеют бронзовое пластинчатое основание, обтянутое тонким золотым или электровым листком, края которого загнуты и плотно прилегают к бронзовой основе. Иногда верхнее покрытие крепилось к основанию при помощи штифтов и заклепок, располагавшихся под вставками» [За-сецкая, 1994, с. 69]. Оформление гнезд для вставок принадлежит к самому распространенному варианту – из свернутой узкой ленточки, которая ребром напаивалась на поверхность, основание гнезда украшалось ободком из зерни или проволоки [Там же, с. 70]. Близость рассматриваемых элементов к кругу изделий в полихромном стиле проявляется в использовании двух сплавов – серебряного в качестве подложки и золотого для изготовления декоративных деталей (каста, филигранных элементов) [Морской Чулек…, 2007, табл. VIII, 1, 2, с. 166, № 19, с. 167, № 20, 21], – наличии медных шпеньков для крепления в изделиях из серебра и золота [Там же, с. 81, табл. VIII, 3, с. 167, № 21], подложки под каменные вставки в виде фольги или залитого в гнезда металла («цемента») [Там же, с. 60, 155], в использовании штампованной проволочки с выверенным зерневым эффектом, настоящей скани [Там же, с. 79] и т.д. Предмет, обнаруженный на Хэйбидя-Пэдарском жертвенном месте (см. рис. 2, 2), и, соответственно, вставка из аналогичного предмета на звездчатой подвеске (см. рис. 2, 3, а) находят прямые аналогии в декоративных гвоздиках конского убора из могильника Морской Чулек [Там же, рис. 28, 3–9].

По вопросу о месте производства изделий в полихромном стиле у исследователей нет единой точки зрения. Это могли быть и боспорские [Засецкая, 1982, с. 24], и византийские [Морской Чулек…, 2007, с. 62], и центральноазиатские мастерские [Там же, с. 80]. Картографирование уральских памятников с изделиями в полихромном стиле привело И.Э. Любчанского к выводу, что они располагаются на северных ответвлениях Великого шелкового пути и такое их расположение может свидетельствовать о проникновении этих изделий из ремесленных центров Средней и Передней Азии [2009, с. 16].

Надо отметить, что использование «антиквариата» но сителями ломоватовской культуры отнюдь не было редким явлением. Достаточно вспомнить уникальный пояс «византийского типа», датируемый VIII в., из погребения Х в. Баяновского могильника, типичные для азелинских и мазунинских захоронений IV–V вв. н.э. халцедоновые диски, найденные в погребениях IX–X вв. Деменковского и Баяновско-го могильников [Данич, Крыласова, 2014]. Кстати, халцедоновые диски характерны для того же времени, что и изделия в полихромном стиле. Так, в материалах Кудашевского могильника на юге Пермского края присутствуют и халцедоновые диски, и предметы с овальными или округлыми вставками, обрамленными золотой филигранью и/или зернью [Быкова, Казанцева, 2012, рис. 1, 13–19; Наследие..., 2007, рис. 66, 67], подобные тем, которые использовались в качестве центральных медальонов в звездчатых подвесках. Но применение ранних изделий или их фрагментов в новой ювелирной продукции – явление необычное.

Заключение

Период распространения звездчатых подвесок в ло-моватовской культуре определяется хронологическими рамками погребений, откуда они происходят, – IX–X вв. Но сравнительно незначительное количество таких изделий, стилистическое и технологическое единство большинства экземпляров, а главным образом, вторичное использование в качестве центрального элемента гораздо более ранних предметов могут свидетельствовать об их производстве в ограниченный отрезок времени. Сейчас можно лишь фантазировать на тему того, каков был источник предметов в полихромном стиле (клад, разграбление ранних захоронений и пр.), но понятно, что он был не безграничен, чем и объясняется сравнительно небольшое количество звездчатых подвесок на памятниках ломоватовской культуры. Среди рассмотренных изделий присутствуют и экземпляры, целиком выполненные местными ювелирами. К ним можно отне сти подве ски с круглыми центральными медальонами, литые каплевидные элементы со вставками. Это позволяет предполагать, что по сле истощения источника золотых изделий в полихромном стиле делались попытки продолжить производство звездчатых подвесок, но, судя по незначительному количе ству находок, широкого размаха оно не получило.

Сбор источников и анализ данных проведены в рамках государственного задания, номер регистрации темы АААА-А19-119032590066-2. Химико-технологические исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-49-590001 р_а – Пермский край. Авторы выражают благодарность А.В. Даничу, проводившему раскопки Баяновского могильника, за предоставленные материалы.

Список литературы Звездчатые подвески из Пермского Предуралья (или вторая жизнь изделий в гуннском полихромном стиле)

- Белавин А.М. Камский торговый путь: Средневековое Предуралье в его экономических и этнокультурных связях. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2000. – 195, [4] с.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Огурдинский могильник. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2012. – 258 с., [5] л. цв. ил. – (Археология Пермского края: свод археологических источников; вып. II).

- Быкова Н.В., Казанцева О.А. Ювелирные изделия из минералов в коллекциях могильников I–V вв. в бассейне реки Камы // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: История. – 2012. – № 1. – С. 93–104.

- Голдина Р.Д., Кананин В.А. Средневековые памятники верховьев Камы. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1989. – 215 с.

- Данич А.В., Крыласова Н.Б. Новый пояс «византийского круга» из средневекового Баяновского могильника в Пермском крае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 3. – С. 87–94.

- Древнее святилище на реке Море-Ю: каталог археологической коллекции предметов IV–XIV вв. / А.М. Мурыгин, С.А. Липс, О.В. Кардаш. – Сыктывкар [и др.]: Караван, 2016. – 311 с.

- Засецкая И.П. Классификация полихром ных изделий гуннской эпохи по стилистиче ским данным // Древности эпохи великого переселения народов V–VIII веков: сов.- венг. сб. / отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. – М.: Наука, 1982. – С. 14–30.

- Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V вв.). – СПб.: Эллипс ЛТД, 1994. – 304 с.

- Любчанский И.Э. Материальная культура номадов Южного Зауралья во II – начале VI века н.э.: полихромные изделия // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2009. – № 41: История. – Вып. 38. – С. 11–18.

- Морской Чулек: погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху / И.П. Засецкая, М.М. Казанский, И.Р. Ахмедов, Р.С. Минасян. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 212 с.

- Наследие народов Прикамья: древности Прикамья из собраний Удмуртского государственного университета / Р.Д. Голдина, Н.А. Лещинская, Е.М. Черных, В.А. Бернц. – Ижевск: Удмурт. гос. ун-т, 2007. – 196 с.

- Подосёнова Ю.А. Височные украшения средневекового населения Пермского Предура лья. – Пермь: Перм. гос. гум.- пед. ун-т, 2021а. – 210 с.

- Подосёнова Ю.А. Основные особенности средневековых ювелирных изделий Пермского Предуралья // Вестн. Перм. федерал. исслед. центра УрО РАН. – 2021б. – № 2. – С. 84–93.

- Спицын А.А. Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых: атлас рис. с предисл. А.А. Спицына. – СПб.: [Тип. В. Безобразова и Ко], 1902. – 112 с. – (МАР; вып. 26).

- Талицкий М.В. Кочергинский могильник // Археологические памятники Урала и Прикамья. – М.; Л.: Наука, 1940. – С. 159–168. – (МИА; № 1).