Абстрактные существительные в поэзии И. А. Куратова

Автор: Баженова Ольга Николаевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно исследованы способы образования абстрактных существительных в стихотворениях И. А. Куратова, уточнена и дополнена классификация абстрактных существительных, предложенная О. Лазаром. Наряду с этим рассмотрены приемы, использованные Куратовым для перевода некоторых конкретных существительных в разряд абстрактных, а также обращено внимание на стилистику абстрактных существительных в современном коми языке. В статье функционально-описательный метод комбинируется со стилевым анализом. Вначале описываются существующие языковые средства, образующие абстрактные существительные в коми языке, затем анализируется их использование в произведениях Куратова. Кроме того, в статье представлена диаграмма количественного использования средств образования абстрактных существительных. Материалом исследования послужили 205 произведений из сборника Куратова «Менам муза», а также тексты современной коми литературы и публицистики. При работе с текстами были привлечены данные «Корпуса коми языка». Абстрактные существительные в стихотворениях Куратова в основном соответствуют схеме Лазара: а) присутствуют абстрактные существительные, омонимичные прилагательным; б) наибольшее количество абстрактных слов - отглагольные существительные, образованные при помощи суффикса -ӧм; в) абстрактные существительные с суффиксами -лун, -тор, -ног, -туй, -ру составляют значительную часть словарного состава рассмотренных стихотворений. При этом часто употребляемый суффикс -тор может находиться в составе слова, определяющего одушевленное существительное. В XIX в. в коми литературе еще не было устоявшейся литературной традиции, не говоря уже о нормативных справочниках по коми языку и работ по стилистике. Куратов, обладая стилистическим чутьем, передавал оттенки мысли, не ограничиваясь родным среднесысольским диалектом. В результате он создал надежную основу для коми литературы и во многом предопределил пути ее развития.

Абстрактные существительные, и. а. куратов, коми язык, стилистика коми языка, коми лексикология

Короткий адрес: https://sciup.org/147217852

IDR: 147217852 | УДК: 81'367.622.14:82-1:821.511.132 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.01.006-017

Текст научной статьи Абстрактные существительные в поэзии И. А. Куратова

Когда представитель интеллигенции какой-либо из национальных республик РФ ставит перед собой задачу написания научного или публицистического, или официально-делового, или художественного текста на родном языке, то неизбежно сталкивается со следующим вопросом: как сделать так, чтобы текст адекватно воспринимался адресатом? Другими словами, в национальных республиках есть проблема «живого» и «мертвого» языка, которую сформулировала С. В. Едыгарова: «Стандартный удмуртский язык, особенно его пуристическая форма, для многих является искусственным или находится в статусе иностранного языка… Это происходит отто- го, что часто конструкции русского языка переводятся на национальные языки механически, без “чувства языка”» [3, 45]. В современном коми языке, как и в других национальных языках, остро стоит вопрос о стилистических нормах употребления терминов, при этом тексты должны не только быть понятными, но и стать родными читателю [13, 61].

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обозначить некоторые особенности развития коми литературного языка, в частности историю формирования абстрактной лексики. Эта неотъемлемая составляющая словарного состава языка обращает на себя внимание в первую очередь в свя- зи с задачами развития книжных функциональных стилей или, по классификации Ю. Н. Караулова, письменного языка литературы, прессы, государственной документации [8, 3]. Именно способность языка, особенно миноритарного, функционировать в разных сферах общественной жизни подразумевает вопрос его жизнеспособности.

В свете данных вопросов, на наш взгляд, разумно обратиться к опыту художественной литературы, так как одна из основных задач художника слова – поддерживать эмоциональную связь с читателем. Это подразумевает тщательный отбор слов и внимательное отношение к их возможному восприятию. Причем интересно рассмотреть пример литературного и языкового творчества, когда норм литературного языка еще не было, писателю не на что было опираться, и главная его цель состояла не в том, чтобы сказать по-коми, а в том, чтобы сказанное по-коми звучало красиво и живо.

Таким примером является поэзия основоположника коми литературы – Ивана Алексеевича Куратова (1839–1875). Будучи образованнейшим человеком, И. А. Куратов стремился выражать глубокие философские мысли средствами родного коми языка, поэтому у него появилась необходимость в использовании абстрактных понятий и творческом исследовании возможностей их употребления.

Цель данной статьи – раскрыть стилистические особенности абстрактных существительных в поэзии Куратова.

Обзор литературы

Языковое творчество Куратова уже привлекало внимание лингвистов. Изучению наследия поэта посвящен ряд конференций «Куратовские чтения» (1973–1990). Так, Е. С. Гуляев исследовал синонимику в его произведениях [2]. Л. М. Безносикова, Е. А. Игушев, Е. А. Цыпанов рассмотрели использование И. А. Куратовым лексики ограниченного употребления (диалектизмов, архаизмов и историзмов) [1; 4; 12]. Е. А. Игу-шев, кроме того, проанализировал стилистику разных частей речи в его стихотво-

PHILOLOGY рениях [5; 6; 7]. Вклад И. А. Куратова в развитие коми литературного языка освещен в работе В. М. Лудыковой1. Составлением словаря используемой поэтом лексики занимался Г. И. Торопов [11]. Между тем отдельных статей, посвященных вопросу употребления абстрактной лексики в коми стихотворениях Куратова, еще не было.

Материалы и методы

Теоретической основой для исследования послужили монография «Современный коми язык. Лексикология» [10], а также учебное пособие А. Н. Кармановой «Ӧнія коми кыв. Лексикология»2. В статье функционально-описательный метод комбинируется со стилевым анализом. В частности, вначале описываются существующие языковые средства, образующие абстрактные существительные в коми языке, затем анализируется их использование в произведениях Куратова и приводятся некоторые соответствия со стилистикой современного коми литературного языка.

Исследование проведено на материале сборника художественных произведений Куратова «Менам муза» (1979), всего были рассмотрены 205 произведений, а также использованы тексты современной коми литературы и публицистики и привлечены данные «Корпуса коми языка» (komikorpora.ru). Перевод примеров с коми языка на русский осуществлен автором статьи.

Результаты исследования и их обсуждение

Переходя к рассмотрению абстрактной лексики в стихотворениях И. А. Куратова, обозначим некоторые интересующие нас вопросы: с помощью каких языковых средств образованы абстрактные существительные в них, можно ли дополнить классификацию О. Лазара «Абстрактные существительные в зырянском языке»; каким образом абстрактные суще- ствительные разговорного стиля в стихотворениях И. А. Куратова стали словами, уместными в книжных стилях; как соотносится стилистика абстрактных существительных в поэзии И. А. Куратова с современным коми литературным языком.

Способы образования абстрактных существительных в коми языке

Абстрактным существительным в коми языке не посвящено отдельных исследований. В наиболее полной грамматике коми языка – «Ӧнія коми кыв. Морфология» – об абстрактных существительных сказано, что они по значению противопоставляются конкретным существительным и служат для выражения отвлеченного признака, качества или действия. К грамматическим признакам абстрактных существительных относятся отсутствие (в большинстве случаев) множественного числа и невозможность употребления с ними числительных [9, 41 ]. Информация о способах образования абстрактных существительных в коми языке имеется лишь в отдельных работах, посвященных неологизмам3.

Одной из обобщающих работ об абстрактных существительных в уральских языках является монография Оскара Лазара “The formation of Abstract Nouns in the Uralic Languages” («Формирование абстрактных существительных в уральских языках») [14]. В главе о коми-зырянском языке автор классифицирует абстрактные существительные по некоторым признакам. Он выделяет внешнеязыковые средства ( extra-lingual means ), т. е. заимствования из русского языка, и внутриязыковые средства ( intra-lingual means ) [14, 170 - 171 ]. Внутриязыковые способы образования абстрактных существительных подразделяются на 5 групп.

-

1. Прилагательное = существительное ( adjective = noun ), когда одно и то же слово может быть как абстрактным существительным, так и прилагательным ( дыш ‘ленивый’ и ‘лень’). К этой же груп-

3 См.: Куратов В. К. Кӧин котыр: висьтъяс. Сыктывкар, 2003.

8 Финно–угорский мир. Том 10, № 1. 2018

-

2. Атрибутивная конструкция ( attributive construction ): том дыр ‘молодость’ < том ‘молодой’+ дыр ‘(период времени)’ [14, 172 ].

-

3. Отглагольное существительное ( verbal noun ):

пе относятся отглагольные каритивные прилагательные, которые функционируют как существительные: помтӧм ‘бесконечность’ < пом ‘конец’ + суффикс -тӧм ‘(отсутствие признака)’ [14, 171 ].

-

а) образованное от глагола при помощи суффикса -ӧм : дорйӧм ‘защита’ < до-рйыны ‘защищать’ [14, 173 ];

-

б) прилагательное + отглагольное существительное: бур вунӧдӧм ‘неблагодарность’ < бур ‘добрый, добро’ + вунӧдӧм ‘забывание’ > вунӧдны ‘забыть’ [14, 174 ];

-

в) существительное + отглагольное существительное: горш тыртӧм ‘жадность’ < горш тыртны ‘жадничать’ < горш ‘горло’ + тыртны ‘наполнять’ [14, 175 ];

-

г) местоимение + отглагольное существительное: ӧта-мӧдӧс пыдди пуктӧм ‘взаимоуважение’ < ӧта-мӧд ‘друг друга’; пыдди пуктӧм ‘уважение’ < пыд-ди ‘вместо’, пуктыны ‘положить, поместить’ [14, 176 ];

-

д) инфинитив + отглагольное существительное: лоны вермӧм ‘вероятность’ < лоны ‘быть’, вермыны ‘мочь’ [14, 176 ];

-

е) наречие + отглагольное существительное : гӧля олӧм ‘бедность’ < гӧля ‘бедно’ < гӧль ‘бедный’, овны ‘жить’ [14, 176 ];

-

ж) послелог + отглагольное существительное: пыдди пуктӧм ‘уважение’ < пыдди ‘вместо’, пуктыны ‘положить, поместить’ [14, 176 ] .

-

4. Словообразование при помощи агглютинативных суффиксов ( Derivation by means of agglutinative formants ). Лазар выделяет 5 суффиксов, которые участвуют в образовании абстрактных существительных [14, 177 ]:

-

1) -лун – самый частотный абстрактный суффикс в зырянском языке [14, 177 ]. Он без изменений в структуре слова может присоединяться к следующим основам [14, 178–179 ]:

-

а) прилагательное: долыд ‘радостный’ > долыдлун ‘радость’;

-

б) причастие: колан ‘нужный’ < ков-ны ‘быть нужным’ > коланлун ‘ необходимость’;

-

в) каритивное прилагательное: вынтӧм ‘бессильный’ > вынтӧмлун ‘бессилие’;

-

г) существительное: шуд ‘счастье’ > шудлун ‘счастье’;

-

д) глагол: эм ‘есть (быть)’ > эмлун ‘собственность’;

-

2) -ног - меньшей частотности, развился от самостоятельного существительного ног ‘способ’. В качестве послелога имеет значение ‘в соответствии с, согласно, по’ [14, 179 ]. Данный абстрактный формант может присоединяться к следующим основам:

-

а) прилагательное: бур ‘хороший’ > бурног ‘польза’;

-

б) причастие: овны ‘жить’ > оланног ‘образ жизни’;

-

в) существительное: ен ‘бог’ > енног ‘благочестие’;

-

г) числительное: кык ‘два’ > кык-ног ‘двоякость’ ( кыкногон гогорвоантор ‘что-либо, понимаемое двояко’);

-

д) местоимение: ас ‘свой’ > асног ‘самобытность’;

-

3) -ру – входит в ряд производных слов (как правило, вышедших из употребления) со значением ‘пар, туман’ [14, 181 ], например: йӧйру ‘дурь’< йӧй ‘дурак’;

-

4) -тор – довольно редко употребляется в качестве абстрактного форманта [14, 181 ], например: унаногатор ‘многообразие’ < уна ‘много’, нога [adj] < ног ‘способ, образ действия’;

-

5) -туй - возник из самостоятельного слова туй ‘дорога’, обычно присоединяется к существительным: аньтуй ‘навык хорошей домохозяйки’ < ань ‘женщина’ [14, 182 ] .

-

5. Образование абстрактных существительных, обозначающих меру, при помощи суффикса -та ( -да ): кузь ‘длинный’ > кузьта ‘длина’ [14, 182 ] .

Анализ абстрактных существительных в поэзии Куратова

К группе прилагательное = существительное (первая группа по Лазару), встречающихся в стихотворениях Куратова, можно отнести слова бур ‘добро, до-

PHILOLOGY брый’: Оз, оз кӧсйы вӧчны бурӧс. ‘Нет, не хочет делать добро (доброе)’4 (с. 25); шог ‘горе, несчастье, несчастный’: Сідз нин мекӧд налы уна шог! ‘И так уже из-за меня у них много горя’ (с. 27).

Подробнее остановимся на существительном горш ‘жадность, алчность’, приведенном в качестве примера в монографии Лазара. В современном коми языке это существительное имеет абстрактное значение, но употребляется только в составе высказываний, которые носят идиоматический характер и более уместны в разговорном стиле, нежели в книжном, например: горштӧ чинты ‘умерь свою жадность’; горш тыртны ‘утолять жадность’.

Стилистической находкой Куратова можно считать употребление в одном предложении абстрактных и конкретных существительных, при этом разговорное абстрактное слово соседствует с абстрактными книжными словами и, следовательно, употребляется как книжное. Так, в стихотворении “Vorwärts” существительное горш стоит в одном ряду с книжным заимствованным словом талант в составе однородных подлежащих: Этшаник эз судз горш и талант!.. ‘Немного не хватило жадности и таланта!..’ (c. 24) , где, будучи употребленным вне идиоматического выражения, приобретает оттенок книжности.

Этот же прием наблюдается и в следующем предложении: Ме философ эт-шаника, / Меын сотчӧ енлӧн кень. ‘Я немножко философ, / Во мне горит искра бога’ (c. 134). Соседство в сочетании енлӧн кень ‘божья искра, талант’ заимствованного книжного слова философ и конкретного кень ‘искра’ придает последнему абстрактный характер.

Наибольшее количество абстрактных существительных в стихотворениях Куратова – это слова, которые можно отнести к отглагольным существительным (третья группа по Лазару) с суффиксом -ӧм . Их можно разделить на следующие лексические группы:

-

1) экзистенциальные понятия: олӧм ‘жизнь’ < овны ‘жить’+ -ӧм : Тэ, олӧм , мыйбыр помтӧм нэма… ‘Ты, жизнь, о счастье, бесконечна’ (c. 123); кулӧм ‘смерть’ < кувны ‘умереть’ + -ӧм : И быд шудсӧ кулӧм бӧрсьыс виччысьӧны... ‘И все счастье ожидают после смерти…’ (c. 180);

-

2) эмоции: вежпетӧм ‘зависть’ < веж ‘зеленый’ + петны ‘выходить’: Сёйӧ сійӧс вежпетӧм ... ‘Снедает его зависть…’ (c. 25); майшасьӧм ‘беспокойство, тревога’ < майшасьны ‘тревожиться’: Нэмныс ӧтка майшасьӧм ! ‘Всю жизнь всё беспокойство!’ (c. 278); радлӧм ‘радость’ < радлыны ‘радоваться’: Муза, радлӧмныс мый сэн! ‘Муза, сколько там радости!’(c. 175); полӧм ‘страх’ < повны ‘бояться’: Мӧдарлань тувдӧмны Кулӧм и полӧм ‘С другой стороны стоят неподвижно Смерть и страх’ (c. 160);

-

3) выражение эмоций: меліасьӧм ‘проявление нежности’ < меліасьны ‘проявлять нежность’: Эз некоді аддзыв меліасьӧмӧс ... ‘Никто не видел проявления моей нежности’ (c. 235); сералӧм ‘смех’ < серавны ‘смеяться’: Тэ кӧть сералӧмысь ӧлін, Миян синваысь эн мын! ‘Хоть ты и унял смех, но не избавился от наших слез!’ (c. 120); бӧрдӧм ‘плач’ < бӧрдны ‘плакать’: Бӧрдӧмысь оз ӧв ‘От плача не унимается’ (c. 94); гажӧдчӧм ‘веселье’ < гажӧдчыны ‘веселиться’: Квайт лунӧн ме тарытся гажӧдчӧмӧс вешта! ‘За шесть дней искуплю свое веселье этим вечером!’ (c. 62);

-

4) з вукоподражательные слова: равзӧм ‘рев, крик’ < равзыны ‘реветь’: Мен-сьым равзӧм эз кыв некод ылысь. ‘Моего рева никто издалека не слышал’ (c. 298); раксӧм ‘карканье’ > раксыны ‘каркать’: Рака мунӧ нюрӧд, Раксӧм сылӧн шог и нор! ‘Ворона идет по болоту, Карканье ее печально и жалобно!’ (c. 277); авзӧм ‘вопль’ < авзыны ‘вопить’: Авзӧм сы вольпасьын кыліс... ‘Вопль послышался в его постели…’ (c. 242);

-

5) ментальные процессы: велӧдчӧм ‘образование’ < велӧдчыны ‘учиться’, тӧдӧм ‘знание’ < тӧдны ‘знать’: Чӧвлы, велӧдчӧм и тӧдӧм паськаласны регыдик. ‘Подожди, образование и знание распро-

- странятся скоро’ (c. 73); вунӧдӧм ‘забвение’ < вунӧдны ‘забыть’: Сӧмын олӧмтӧ тай вунӧдӧмысь вешті. ‘Лишь жизнь твою избавил от забвения’ (c. 31);

-

6) акты речи: вӧйпӧдӧм ‘поучение’ < вӧйпӧдны ‘поучать’: Сідзи мывкыд пӧчӧ / Вӧйпӧдіс том нывлы, / Татшӧм вӧйпӧдӧмӧс / Ме и ачым кывлі. ‘Так мудрая бабушка / Поучала молодую девушку, / Такое поучение / Я и сам слышал’ (c. 28); вӧйпӧм ‘осуждение’ < вӧйпны ‘осуждать’: Велӧдӧм и вӧйпӧм уна йӧзлысь кывлі. ‘Поучения и осуждения слышал я от многих людей’ (c. 227), велӧдӧм ‘поучение’ < велӧдны ‘учить’: Ассьыд велӧдӧмтӧ эн тэ помав тайӧн. ‘Свое поучение ты этим не заканчивай’ (c. 174);

-

7) физические действия: эндӧдчӧм ‘упущение’ < э ндӧдчыны ‘распуститься, упустить’: Бура лӧсьӧдчӧм мысь / Он пов эндӧдчӧмысь . ‘Если хорошо подготовишься / Не боишься упущения’ (c. 163); аддзысьлӧм ‘встреча’ < аддзысь-лыны ‘встретиться’: Ӧнтай на тай вӧліс налӧн аддзысьлӧм . ‘Недавно уже была у них встреча’ (c. 118); вермасьӧм ‘борьба’ < вермасьны ‘бороться’: Мыйысь кодкӧд вермасьӧмын сійӧ усьӧм? ‘От чего, от борьбы с кем он погиб?’ (c. 187);

-

8) состояние человека или природы: гегдӧм ‘окоченение’ < гегдыны ‘окоченеть’: Ен мездіс гегдӧмысь . ‘Бог спас от окоченения’ (c. 310); мудзӧм ‘усталость’ < мудзны ‘устать’: Мудзӧм оз тай тӧд ‘Не знает устали’ (c. 304); пемдӧм ‘наступление темноты’ < пемдыны ‘темнеть’: А вой матыстчӧ на, пемдӧмсӧ он дугӧд!.. ‘А ночь уже приближается, наступления темноты не остановить!..’ (c. 298).

К этой же группе относятся отглагольные существительные с суффиксом -ӧм , образованные на основе словосочетаний:

– прилагательное + существительное: тшыгкулӧм ‘голодная смерть’ < тшыг ‘голодный, голод’ + кулӧм ‘смерть’ < кув-ны ‘умереть’: Тшыгкулӧмысь , бур йӧз, мездӧ! ‘От голодной смерти, добрые люди, спасите!’ (c. 157); биависьӧм ‘тиф’ < биа ‘огненный’ + висьӧм ‘болезнь’ < висьны ‘болеть’: Тиф- биависьӧм кодь вӧліс тай олӧмӧй. ‘Похожей на тиф-горячку была, ведь, жизнь моя’ (c. 141);

– существительное + существительное: мувежсьӧм ‘светопреставление’ < му ‘земля’ + вежсьӧм ‘изменение’ < веж-сьыны ‘измениться’: Кор мувежсьӧмсӧ меным колӧ зэв аддзывны. ‘Когда светопреставление мне очень нужно увидать’ (c. 67).

Иногда абстрактное существительное употребляется во множественном числе, превращаясь в конкретное: сӧрӧм ‘вздор’ – сӧрӧмъяс ‘небылицы’, - яс – суффикс множественного числа: Быдсӧн лючки пуксьӧны сӧрӧмъяснас юксьыны. ‘Все удобно усаживаются, чтобы поделиться небылицами’ (c. 175).

Необходимо отметить, что отглагольные существительные с суффиксом -ӧм в настоящее время более уместны в официально-деловом или научном стиле, чем в художественном или публицистическом. В качестве примера приведем предложение из повести Б. Ф. Шахова «Визув паныд». В официальной обстановке герой заявляет: Ме лыддя, мый тайӧ – ин-же нерно-техническӧй работникъяс пи-ысь кодсюрӧлӧн эндӧдчӧм . ‘Я считаю, что это – упущение одного из инженернотехнических работников’5. В неофициальном стиле данное высказывание звучало бы примерно так: Ме думысь, кодкӧ инженернӧ-техническӧйясысь эндӧд чӧма (глагол 3-го лица единственного числа во II прошедшем времени). ‘Мне кажется, кто-то из инженерно-технических упустил (просчитался)’. Таким образом, глагольная конструкция соответствует менее официальному стилю.

В рассматриваемом выше стихотворении «1865 во петігӧн» есть абстрактное существительное мусалӧм ‘любовь’ < мусавны ‘любить’: Ме аддзи сӧмын / Ас шудшӧн дженьыд мусалӧмын … ‘Я нашел лишь / немного своего счастья в короткой любви’ (c. 88). Оно стоит в одном ряду с синонимами радейтӧм , муслун , мусукасьӧм . Отглагольное существительное мусалӧм ближе по значению к словам муслун и радейтӧм , имеющим оттенок книжности и обозначающим духовную и душевную близость. Это демонстри-

PHILOLOGY рует фраза из другого стихотворения Куратова, где употребляется производная основа данного отглагольного существительного: Дӧзмӧді и тэнӧ: / Сьӧкыд ӧні-й тэныд мусавнытӧ менӧ… ‘Рассердил я и тебя: / Трудно теперь тебе любить меня…’ (c. 115). Речь идет о сфере эмоциональных отношений (дӧзмӧдны ‘досаждать, раздражать’), поэтому глагол мусавны ‘любить’, включенный в данный контекст, также обозначает эмоциональную, душевную близость.

В отличие от слов муслун , радейтӧм , мусалӧм существительное мусукасьӧм , скорее, служит для обозначения телесных связей: Налӧн мусукасьӧмыс вӧлі гусясьӧм кодь. ‘Их любовные отношения были похожи на воровство’6 . В связи с этим представляется не вполне уместным употребление слова мусукасьӧм в научном стиле, тем более по соседству с таким словосочетанием, как развитие и защита родины : Поэмаас том йӧзлӧн мусукасьӧм йылысь лирическӧй темаыс йитчӧма чужан му сӧвмӧдӧм да дорйӧм темакӧд. ‘В этой поэме лирическая тема любовных отношений молодых людей связана с темой развития и защиты родины’7.

Далее следует рассмотрение существительных, образованных при помощи суффиксов -лун , -тор , -ног и -туй .

Суффикс -лун присоединяется к:

-

1) прилагательному: томлун ‘молодость’ < том ‘молодой’: Со и томлун регыд лэ-бас мукӧдкӧд. ‘Вот и молодость скоро пролетит с другими’ (c. 50); гӧльлун ‘бедность’ > гӧль ‘бедный’: Ӧні гӧльлун да тай шог… ‘Сейчас лишь бедность и горе…’ (c. 131); долыдлун ‘радость’ < долыд ‘радостный’: Ӧткодя долыдлун сьӧлӧмӧй кылӧ. ‘Равно и радость сердце мое чувствует’ (c. 154); бур-лун ‘доброта’ < бур ‘добрый’: Гаж и бур-лун , шуд и мич. ‘Радость и доброта, счастье и красота’ (c. 222).

Интересно обратить внимание на необычную форму абстрактного существительного – томлунанӧй ‘моя милая юность’ < том ‘юный’+ -лун (суф-

® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ фикс абстрактного существительного) + -ан- (ласкательный суффикс) + -ӧй (посессивный суффикс существительного 1-го лица, единственного числа): Ой, гӧрд томлунанӧй, томлунанӧй / Йӧзӧс матӧдысьӧй! ‘Ой, прекрасная моя милая юность, милая моя юность, / Людей сближающая!’ (c. 49).

Обычно сочетание суффиксов -анӧй входит в состав конкретных существительных, ср.: маманӧй ‘моя милая мама’, ныланӧй ‘моя милая дочка (девушка)’ . В этом стихотворении лирический герой обращается к своей юности как к живому существу, сама форма слова томлунанӧй звучит для коми человека эмоционально, пронзительно, вызывая ассоциации с самым родным, сокровенным;

-

2) каритивному прилагательному: ян-дысь тӧмлун ‘бессовестность’ < яндысь-тӧм ‘бессовестный’: Код эз казявлы яндысьтӧмлун ... ‘Кто не замечал бессовестности’ (c. 28); кувтӧмлун ‘бессмертие’ < кувтӧм ‘бессмертный’: Енъясӧй, кувтӧмлун восьтӧ ті. ‘Боги мои, бессмертие откройте вы’ (c. 216); шудтӧмлун ‘несчастье’ < шудтӧм ‘несчастный’: Дженьдӧдны кыдз шудтӧмлун . ‘Как сократить несчастье’ (c. 104);

-

3) существительному: шудлун ‘счастье’ < шуд ‘счастье’: Йӧзлысь и ассьым ме шудлун сідз гулі. ‘И людское, и свое я счастье так крал’ (c. 173); майбырлун ‘счастье’ < майбыр ‘счастье’: Томлун- майбырлуныс / Коркӧ-й сылы волӧм! ‘Молодость и счастье / Когда-то и ему достались!’ (c. 252); вежӧрлун ‘мудрость’ < вежӧр ‘ум’: Да кузь юрсиысь корсьӧ вежӧрлун ! ‘И в длинных волосах ищет мудрость!’ (c. 207).

Слово шудлун ‘счастье’ встречается во многих других опубликованных авторских текстах: Но кор шудлунӧс вӧрӧг мырддьӧ, / Сэки ньӧти ме абу рам. ‘Но когда враг отнимает мое счастье, / Тогда я не могу быть спокойным’8; Кодлы вись-тавны шудлунсьыс аттьӧ... ‘Кому сказать спасибо за счастье…’9.

Нам не удалось найти слово шудлун в опубликованных фольклорных текстах на сайте komikorpora.ru. В значении ‘счастье’ в фольклорных жанрах употребляется слово шуд : Эзысь-зарни шуд оз сет ‘Серебро-золото счастья не даст’10; Зэв ыджыд шуд лоӧ старик гозъялы ‘Очень большое счастье выпало чете стариков’11. Исходя из этого можно предположить, что суффикс -лун имеет оттенок книжности, в то время как номинальные значения слов шуд и шудлун тождественны.

В стихотворении Куратова «1865 во петігӧн» слово шуд употреблено с суффиксом -шӧн : Ме аддзи сӧмын / Ас шудшӧн дженьыд мусалӧмын… ‘Я нашел лишь / Свое счастьице в короткой любви’ (c. 88), основное значение которого ‘неполнота, ущербность’. Обычно данный суффикс употребляется в составе существительных, имеющих конкретное значение: Но вот и пӧрысь Педӧссялӧн керка шӧн ыс. ‘Ну вот и старый дом старой Федосьи’12. Или в другом стихотворении Куратова: Шыр ваӧ буз-баз чӧвтчис пыр, / Кок шӧн ъяснас сыніс-муніс / Быд-са сыв. ‘Мышь в воду прыгнула, / Ножками стала грести, проплыла / Целую сажень’ (c. 279).

В стихотворении «1865 во петігӧн» поэт употребил суффикс -шӧн и в составе абстрактного существительного – велӧдчӧмшӧн ‘недостаточное, слабое образование’: Велӧдчӧмшӧн пыдди ньӧръялін тэ. ‘Вместо того чтобы дать хоть какое-то образование, ты сек лозой’ (c. 88). Как отмечает Е. А. Игушев, морфема -шӧн является диалектным вариантом литературного суффикса -шой, который также имеет уничижительное значение: ср. керка ‘дом’ – керкашой ‘старый, развалившийся дом’13. Морфема -шой в литературном языке является суффиксоидом, который в качестве отдельного слова имеет значение ‘труп, трупный, падаль’, поэтому при употреблении данной морфемы у участников коммуникации могут возникнуть нежелательные ассоциации (особенно это касается поэтических текстов). Возможно, этими ассоциациями объясняется отсутствие в литературном языке абстрактных существительных с данным суффиксоидом. Между тем диалектный суффикс -шӧн, который встречается в поэзии Куратова в составе отвлеченных слов и не имеет конкретных предметных ассоциаций, можно с успехом активизировать в современном коми литературном языке в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть неполноту, ограниченность какого-либо понятия.

Абстрактный суффикс -тор , по мнению Лазара, редко употребляется в качестве абстрактного форманта. Однако в стихотворениях Куратова данный суффикс является таким же частотным, как и -лун . Лазар не отмечает следующей особенности: абстрактные слова с суффиксом - тор могут относиться не только к неодушевленным, но и к одушевленным существительным, что видно на примере стихотворений Куратова: пыддипуктан- тор Кӧч Закар ‘Захар по прозвищу Заяц, заслуживающий уважения’ (c. 116); сэн ме ошкан тор ‘там я заслуживаю похвалы’ (c. 125).

Суффикс -тор присоединяется к:

-

а) прилагательному: ыджыдтор ‘нечто великое’ < ыджыд ‘большой’: Ыджыд-тор оз шу на… ‘Покамест не выражает ничего великого…’ (c. 19); буртор ‘нечто хорошее’ < бур ‘хороший’: Уна буртор кылас!.. ‘Услышит много хорошего!..’ (c. 20); омӧльтор ‘нечто дурное’ < омӧль ‘плохой, дурной’: Вӧла колльысьысьлы юрас омӧльтор тай пырыштӧм. ‘Ямщик злое затеял’ (c. 25); гырысьтор ‘нечто большое’ < гырысь ‘большой, крупный’: Гырысьтор и сьӧкыдтор / Эг ну додь вывсьыс… ‘Ничего большого и тяжелого не унес с саней…’ (c. 318);

-

б) каритивному прилагательному: аддзывтӧмтор ‘нечто невиданное’ < аддзывтӧм ‘невиданный’: Важ олӧм абу / Аддзывтӧмтор . ‘Прежняя жизнь не / Нечто невиданное’ (c. 253); мустӧмтор ‘не-

- что неприятное’ < мустӧм ‘неприятный’: Сӧмын ыстам мустӧмтор? ‘Только неприятное посылаем?’ (c. 306);

-

в) причастию: пыддипуктантор ‘нечто, заслуживающее уважения’ < пыд-ди пуктан ‘уважаемый’: колантор ‘нечто нужное’ > колан ‘нужный’: Колантор , бур нимӧй, Меысь тӧлӧн тӧвзьы! ‘Нужное мне, доброе имя, улетай от меня ветром’ (c. 61); ошкантор ‘нечто, заслуживающее похвалы’ < ошкан ‘хвалимый’: Сэн ме ошкантор , / Ыджыд, дзик сар суда! ‘Там меня хвалят, / Великий, чуть ли не как царь!’ (c. 125); чужтӧмтор ‘порождение’ < чужтыны ‘родить’: Сьӧд дявӧллӧн чужтӧмтор! ‘Черного дьявола порождение!’ (c. 277).

Суффикс -ног образует абстрактные существительные от:

-

а) причастия: оласног ‘образ жизни’ < олас , олан ‘проживаемый’: Кутшӧм олас-ног / Ӧні лоас тіян? ‘Какая жизнь / Сейчас у вас будет?’ (c. 296);

-

б) существительного: еннога ‘благочестивый’ < енног ‘благочестие’ < ен ‘бог’: Кылан, дяк, Еннога манак? ‘Слышишь, дьяк, благочестивый монах?’ (c. 23).

Суффикс -туй встречается в составе следующих слов: морттуй ‘поведение, характер’ < морт ‘человек’, аньтуй ‘мастерство, проворность женщины’ < ань ‘женщина’14.

Лазар не выделяет в отдельную группу те абстрактные существительные, которые не имеют в своем составе никакого абстрактного форманта и не являются омонимами прилагательных. Это древние коми слова, обычно образованные по схеме CVC. В стихотворениях Куратова такими являются: веж ‘зависть’: Оз веж пет корысьлӧн. ‘Не вызывает зависти нищего’ (c. 66); гаж ‘веселье’, шуд ‘счастье’, мич ‘красота’: Гаж и бурлун, шуд и мич . ‘Веселье и доброта, счастье и красота’ (c. 222).

Кроме упомянутого суффиксального словообразования в художественных произведениях Куратова имеется довольно необычный способ образования абстрактных существительных: абстраги-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ рование корневой морфемы и превращение ее в самостоятельное слово: авъя ‘вежливый, серьезный, внимательный’ > ав ‘ум, толк’: Кыдз тэд бур ав ен оз сет? ‘Как богу не дать тебе хорошего ума?’ (с. 107). Таким же образом образованы некоторые коми неологизмы: кыпыд ‘торжественный, радостный’ > кып ‘гимн’ (В. Савин «Коми кып»), мездыны ‘освободить’ > мезд ‘свобода’, мӧвпавны ‘думать’ > мӧвп ‘мысль’ [10, 54 ].

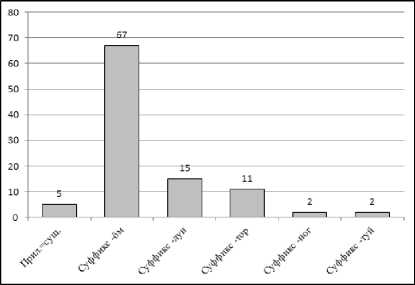

Частотность словообразовательных способов абстрактных существительных представлена на рис. 1.

Рис. 1. Способы образования абстрактных существительных в произведениях И. А. Куратова

Fig. 2. Wordbuilding of abstract nouns in the works by I. A. Kuratov

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

-

1. Абстрактные существительные в стихотворениях Куратова в основном соответствуют схеме, предложенной Лазаром, а именно:

-

а) присутствуют абстрактные существительные, омонимичные прилагательным ( бур , шог , горш ). Кроме того, по данной модели поэтом образованы неологизмы: воддза ‘будущее’ (сущестительное водз ‘перед’ + -ja (суффикс прилагательного) и ӧнъя ‘настоящее’ (наречие ӧні ‘сейчас’ + -ja суффикс прилагательного);

-

б) наибольшее количество абстрактных слов – это отглагольные существительные, образованные при помощи суффикса -ӧм ;

-

в) абстрактные существительные с суффиксами -лун , -тор , -ног , -туй , -ру также составляют значительную часть

-

2. Схему, предложенную Лазаром, можно дополнить следующими пунктами, подтвержденными примерами из стихотворений Куратова:

словарного состава рассмотренных стихотворений. При этом суффикс -тор употребляется довольно часто и встречается в составе слов, определяющих одушевленные существительные ( пыддипуктан-тор , ошкантор ). Кроме того, поэт творчески вводит диалектный суффикс -шӧн (показатель неполноты, ущербности) в состав абстрактных существительных ( шудшон , велодчомшон ), образуя новые понятия.

-

а) исконные коми абстрактные существительные, которые не имеют в составе никакого абстрактного форманта и не являются омонимами прилагательных: веж ‘зависть’, гаж ‘веселье’, шуд ‘счастье’, мич ‘красота’;

-

б) абстрактные существительные, образованные путем абстрагирования корневой морфемы и превращения ее в самостоятельное слово: авъя ‘вежливый, серьезный, внимательный’ > ав ‘ум, толк’.

-

3. Абстрактные существительные разговорно-бытового стиля в стихотворениях Куратова становятся словами, уместными в книжных стилях, с помощью следующих способов:

-

а) абстрактное слово, характерное для разговорного стиля, употребляется по соседству с книжным и, таким образом, приобретает оттенок книжности: горш тыртны (идиом.) ‘утолять жадность’: Этшаник эз судз горш и талант ‘Немного не хватило жадности и таланта’;

-

б) конкретное существительное приобретает абстрактное значение: сьӧкыдвисьӧм ‘(букв.: тяжелая болезнь)’ > сьӧкыдвисьӧм ‘нечто хлопотное, маетное, затруднительное’, кень ‘искра’ > енлӧн кень ‘талант’.

-

4. По вопросу соотношения стилистики абстрактных существительных в поэзии Куратова с современным коми литературным языком можно отметить следующее:

-

а) абстрактные существительные с суффиксом -ӧм (кроме звукоподражательных) более уместны в книжных сти-

- лях современного коми языка. Сочетания отглагольных существительных с глаголами представляются стилистически неоправданными, в художественных текстах их лучше избегать;

-

б) продуктивным способом образования новых абстрактных существительных в коми языке может стать абстрагирование конкретного слова ( кень , сьӧкыдвисьӧм ) или употребление разговорного слова рядом с книжным ( горш и талант ).

Кроме сказанного, необходимо отметить, что во времена Куратова еще не сложились литературные традиции, не были опубликованы нормативные справочники по коми языку и, тем более, работы по стилистике. Возможно, пространство для словесного творчества вдохновляло поэта. Он обладал прекрасным стилистическим чутьем, умел передавать оттенки мысли, не ограничиваясь только родным среднесысоль-ским диалектом. В результате была создана основа для будущей коми литературы, и мы по сей день идем теми «родовыми путиками», которые для нас наметил поэт.

Поступила 25.01.2018, опубликована 07.06.2018

Список литературы Абстрактные существительные в поэзии И. А. Куратова

- Безносикова Л. М. И. А. Куратов поэзияын йӧз кост сёрниа кывъяс//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. Т. 4. С. 91-96.

- Гуляев Е. С. Синонимика в произведениях И. А. Куратова//Куратовские чтения. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978. Т. 1. С. 59-72.

- Едыгарова С. В. О «живом» и «мертвом» удмуртском языке//Творчество Флора Васильева и вопросы языка, литературы, образования в глобализирующемся мире: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию удмурт. поэта Флора Ивановича Васильева/Глазов. гос. пед. ин-т. Глазов, 2014. С. 43-46.

- Игушев Е. А. И. А. Куратов гижӧдъясын диалектизмъяслӧн тӧдчанлун//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979. Т. 3. С. 56-63.

- Игушев Е. А. И. Куратов кывбуръясын морфологическӧй синонимъяс//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. Т. 4. С. 97-100.

- Игушев Е. А. Иван Куратов кывбуръясын служебнӧй кывсикасъяслӧн стиль боксянь тӧдчӧм//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. Т. 5. С. 103-113.

- Игушев Е. А. Куратов гижӧдъясын частицаяслӧн стиль боксянь тӧдчанлун//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. Т. 6. С. 138-140.

- Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация//Вопросы языкознания. 2013. № 5. С. 3-27.

- Ӧнiя коми кыв. Морфология/дасьтӧма ф. к. Г. В. Федюнева кипод улын. Сыктывкар: Коми небӧг лэдзанiн, 2000. 544 с.

- Современный коми язык. Лексикология/отв. ред. А. И. Туркин. Москва: Наука, 1985. 207 с.

- Торлопов Г. И. И. А. Куратов кывлӧн словарь//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. С. 119-126.

- Цыпанов Е. А. И. А. Куратов кывбуръясын кывлӧн важ аслыссикаслунъяс йылысь//Куратов йылысь лыддьӧмторъяс. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. Т. 6. C. 127-132.

- Цыпанов Е. А. Пути активизации неологизмов в коми-зырянском литературном языке//Linguistica Uralica. 2014. № 1. С. 53-64.

- Lazar O. The Formation of Abstract Nouns in the Uralic Languages. Uppsala, 1975. 334 p.