Акмеологические критерии фундаментального образования

Автор: Максимова Валерия Николаевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена совокупность акмеологических критериев фундаментального образования: теоретический, методологический и личностный; даны определения данных понятий, раскрыта их сущность и особенности фундаментализации дополнительного профессионального и послевузовского образования. Подчеркнута роль принципа фундаментализации в повышении качества непрерывного образования кадров, значение общенаучных теорий и современных методологических подходов в развитии методологии мышления специалистов, их способности к проектированию и моделированию в процессе продуктивного решения нестандартных профессиональных задач. Дано определение значимого для фундаментального образования понятия «методологическая компетентность», раскрыты показатели личностного критерия: способность к творчеству, способность к саморазвитию и творческой самореализации, высокая мотивация достижений на основе морально-нравственных ценностей. Даны рекомендации по организации процесса обучения слушателей как процесса проектирования решения актуальных профессиональных проблем. Представлен авторский взгляд на проблему качества и объективной оценки диссертационных работ в контексте акмеологических критериев фундаментального образования.

Фундаментальное образование, принцип фундаментализации, акмеологические критерии, общенаучные теории, методологическая компетентность, мотивация творческих достижений, саморазвитие, творческая самореализация, теоретический, методологический и личностный критерии

Короткий адрес: https://sciup.org/14032275

IDR: 14032275 | УДК: 001.1.+37.02

Текст научной статьи Акмеологические критерии фундаментального образования

Проблема фундаментального образования лежит в русле широкой и многоаспектной проблемы качества современного образования. Обоснованный в исследованиях принцип фун-даментализации соотносится в основном с высшим образованием и, прежде всего, с университетским (А. В. Балахонов, Н. В. Бордов-ская, А. В. Коржуев, В. А. Попков, Н. В. Садовников, В. А. Садовничий и др.) [1].

Относительно системы повышения квалификации и переподготовки кадров принцип фундаментализации остается неисследованным. Среди ученых есть скептики, которые считают вообще невозможным осуществлять фундамен-тализацию в дополнительном профессиональном образовании из-за краткосрочности обучения (М. А. Акопова, М. Б. Есаулова, Ю. В. Еремин). Принцип фундаментализации традиционно связывается с усвоением теорий, раскрывающих сущность учебного предмета и обеспечивающих систему теоретических знаний. Очевидно, что это задача высшего образования, на результаты которого опирается процесс дополнительного профессионального образования кадров. Однако развитие науки, появление новых научных теорий и корректировка ранее известных предполагает модернизацию вузовских знаний и усвоение новых теорий, законов, понятий, научных подходов и принципов в процессе повышения квалификации и переподготовки кадров. Таким образом, теоретический критерий фундаментального образования должен быть реализован и в системе дополнительного профессионального образования, выполняющего социально-педагогические функции модернизации, компенсации, развития и адаптации профессионального потенциала кадров к новым, современным условиям труда.

Знание теорий еще не обеспечивает умение применять их на практике, использовать способы, технологии и процедуры познавательной и практической деятельности, определяемые конкретной теорией. Для продуктивного решения профессиональных задач, особенно нестандартных, необходимо развитие методологии мышления, методологической компетентности кадров, способных к творческой деятельности в любой сфере. Для овладения наукоемкими технологиями и их развития методология мышления специалистов приобретает первостепенную значимость, равно как и мотивация творческих достижений.

Методологический и личностный критерии в сочетании с традиционным теоретическим критерием составляют ориентировочную основу развития и оценки современного фундаментального образования в функционирующей системе профессиональной подготовки и профессионального развития кадров.

Совокупность теоретического, методологического и личностного критериев фундаментального образования относится к категории акмеоло-гических, наивысших критериев качества современной системы образования. Это универсальные интегративные критерии, которые обеспечивают высокое качество любого вида деятельности человека. Такие критерии и соответствующие им качества личности особенно актуальны для высококвалифицированного труда, для разработки и реализации инновационных, научных, экономических и управленческих проектов, требующих междисциплинарного и системного подходов, интеграции знаний из различных научных областей, теории и практики, различных видов деятельности.

Специалисты, имеющие фундаментальное образование, обладают высоким уровнем интеллекта и способны при благоприятных условиях труда обеспечить научный, технический и социальный прогресс, развитие цивилизации на основе принятия разумных и продуктивных решений.

Что такое фундаментальное образование? Каково его место в системе образования?

Фундаментальное образование понимается нами как высший, акмеологический уровень современного образования. Это образование на всю жизнь. Это фундамент непрерывного образования, творческой самореализации личности и высших достижений в прогрессивном развитии цивилизации. Фундаментальное образование - это тот уровень, на котором результаты образования достигают своей вершины в рамках существующей системы массового образования, массовой практики, регламентированной федеральными государственными образовательными стандартами.

Существуют и другие системы и практики образования, с другими целями и задачами, которые могут дать более высокие или более низкие результаты с позиций развития акмеологи-ческих критериев качества образования. Каждая система имеет свой предел качества.

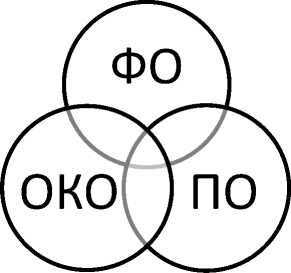

В действующей системе образования фундаментальное образование (ФО) не выделяется в самостоятельный вид образования, оно занимает метауровень и взаимодействует с общекультурным (ОКО) и профессиональным (ПО) в учебных планах вузов (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие видов образования

Представленная модель отражает скорее желаемое, чем реальное положение дел. Фундаментальное образование не является равноценной и равноправной составной частью образовательных систем вузов и выступает лишь в роли более или менее ярко выраженного направления в ориентации общекультурных, общепрофессиональных и специальных учебных курсов. Степень выраженности данного направления во многом зависит от уровня квалификации преподавателя. Существует дискуссия о том, что должно быть приоритетом в вузе: фундаментализация или специализация подготовки кадров.

С нашей точки зрения очевидным приоритетом должна стать фундаментализация высшего образования, что особенно важно для национальных исследовательских университетов, готовящих научную элиту страны. Необходим поиск путей фундаментализации дополнительного профессионального образования в целом и прежде всего, осуществляемого в структуре университетского образования.

Университетское образование на всех его уровнях (подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, аспирантура, докторантура), осуществляемых в структуре единого образовательного учреждения – современного университета, должно, как нам представляется, реализовать принцип фундаментализации. Помимо модернизации теоретических знаний важно усилить акцент на методологический и личностный критерии фундаментального образования специалистов, развитие их методологической компетентности в продуктивном решении современных профессиональных задач.

Методологическая компетентность – это когнитивно-процессуальный компонент профессионализма специалиста, отражающий его способность к творческому решению нестандартных профессиональных задач на основе продуктивной методологии мышления, владения процедурами мыслительной деятельности, соответствующими современным методологическим подходам.

Методологическая компетентность предполагает не только знание современных научных теорий и методов науки, лежащих в основе специальности, но и способность использовать эти знания и методы как способы мышления, как технологии решения профессиональных задач. Это требует определенного опыта и тренировки в процессе обучения.

В современных условиях бурного роста информационных потоков, их интеграции в новые научно-технические области знаний на основе переноса и генерализации научных идей и методов (нанотехнологии, генная инженерия и др.) возрастает роль общенаучных теорий в развитии инновационной методологии мышления. Это общая теория систем, теория управления, теория информатики, синергетика, семиотика, онтология, эйдетика и др. Общенаучные теории лежат в основе универсальных методологических подходов и определяют направление методологии мышления. Общенаучный системный подход ориентирует на изучение любого объекта исследования как целостной системы с ее структурой и функциями, структурно-функциональными и иерархическими связями, связями с внешней средой. При этом неизбежно происходит некоторое упрощение, «огрубление», формализация реальной действительности (В. Г. Афанасьев, Л. А. Петру-шенко). Поэтому системный подход, который, безусловно, выполняет весьма продуктивную эвристическую функцию, всегда нуждается в дополнении другими методологическими подходами, раскрывающими сущность и специфику изучаемых объектов как систем.

В педагогике продуктивную роль в методологии мышления играют культурологический, аксиологический, акмеологический и другие подходы, отражающие специфику социальнопедагогических систем, процессы субъект-субъектного взаимодействия [2]. Очевидна эвристическая функция синергетического подхода, раскрывающего процессы формирования и развития саморегулируемых и саморазвиваю-щихся систем на основе информационноэнергетического управления и самоуправления. В развитии методологической компетентности современного специалиста основополагающую роль играет становление системно-синергетической методологии мышления, овладение соответствующими процедурами мыслительной деятельности, системно-синергетического анализа и синтеза. Такая задача может стать ведущей в реализации принципа фундамента-лизации в дополнительном профессиональном образовании, когда имеющие опыт специалисты обучаются продуктивным методам решения современных профессиональных задач. Доминирующими в таком обучении становятся вопросы «как?», «каким способом?», что существенно повышает практическую значимость непрерывного образования взрослых [3].

В условиях стремительной информатизации и интеграции всех сфер жизнедеятельности общества более рациональными становятся способы нелинейного, свернутого мышления, оперирование моделями, обобщенными образами процессов, явлений, систем, способность головного мозга быстро, как компьютер, просчитывать различные варианты и принимать оптимальные решения, что имеет жизненное значение в экстремальных ситуациях.

В исследованиях Б. Г. Ананьева, положивших начало акмеологии как науки о высших достижениях в развитии человека и общества, обоснован закон интеграции гетерогенных, то есть различных по своей природе процессов (онтогенеза и социогенеза) в появлении новых структурно-функциональных образований психики человека, обеспечивающих высший, ак-меологический уровень целостного развития человека как субъекта жизнедеятельности, его мышления и поведения [4]. Такие интегративные новообразования психики позволяют человеку выжить в экстремальных ситуациях, быть успешным в бизнесе в условиях жесткой конкуренции, лидером в политической борьбе, победителем в спортивных соревнованиях, на- стоящим ученым, способным делать научные открытия, разрабатывать инновационные технологии в экономике, создавать мировые образцы культуры и техники и т. п. Названные акмеологические достижения человека возможны, с нашей точки зрения, тогда, когда в методологии мышления соединяются умственный и социальный интеллект, процессы психофизиологического и социокультурного развития, а негативные генетические программы и негативные социальные факторы среды корректируются активной (акмеологической) позицией личности.

Методологический критерий фундаментального образования неразрывно связан с личностным критерием, показателями которого являются акмеологические способности человека (Н. В. Кузьмина): 1) способность к творчеству; 2) способность к саморазвитию и творческой самореализации; 3) высокая мотивация достижений на основе морально-нравственных ценностей.

Акмеологические способности человека - это тот духовный продукт, который создает осуществляемое в системе фундаментальное образование. Акмеологическая теория фундаментального образования раскрывает объективные и субъективные, генетические и социальные факторы создания духовного продукта [5].

Методологическое направление непрерывного образования взрослых создает содержательно-процессуальную основу для реализации личностно-развивающего направления фундаментализации, которое можно назвать акмеологическим, связанным с закономерностями целостного развития человека в образовательной деятельности и созданием условий для его саморазвития как субъекта жизнедеятельности.

В практике повышения квалификации кадров и системы дополнительного профессионального образования в целом широкое распространение получило проектирование как способ организации учебного процесса и контроля его результатов, когда обучающиеся разрабатывают индивидуальные и групповые творческие проекты, актуальные для их профессиональной деятельности [6].

Проектирование как творческая деятельность обучающихся при правильной организации учебного процесса может быть направ- лена на решение задач фундаментального образования. При разработке технологии обучения и организации учебного процесса целесообразно:

-

- ввести в структуру учебного процесса теоретический модуль, который актуализирует ранее известные теории, знакомит с новыми и общенаучными теориями, значимыми для разработки избранной профессиональной проблемы, решаемой с помощью проектирования, и для самого процесса проектирования;

-

- ввести методологический модуль, позволяющий проанализировать профессиональную проблему как системный объект, построить ее модель (структурно-логическую, графическую, математическую, лингвистическую, управленческую, функциональную, прогностическую или другую), определить этапы предстоящего процесса проектирования (например, целеполагание - планирование - моделирование - конструирование - апробация - оценка); акцентировать внимание на этап апробации, необходимый для создания опытных образцов, получения экспериментальных результатов и их корректировку в процессе последующего внедрения в практику, поскольку реализация проекта представляет собой двухэтапный процесс - апробация и внедрение;

-

- ввести акмеологический модуль, раскрывающий этапы процесса саморазвития (самопознание - самоопределение - самообразование -творческая самореализация - самоконтроль и самооценка) как критерии саморегуляции взрослых обучающихся в проектировочной и учебной деятельности; предусмотреть процедуры диагностики готовности к проектированию;

-

- организовать самостоятельную работу обучающихся (аудиторную и внеаудиторную) по специальным учебным заданиям, осуществляющую поэтапный процесс проектирования, создание проекта решения избранной профессиональной проблемы с оказанием консультаций на каждом этапе проектировочной деятельности;

-

- предоставить обучающимся возможность творческой самореализации и самоутверждения в процессе защиты разработанных проектов, учесть наличие бизнес-плана и ресурсного обеспечения проекта; провести контрольноаналитические процедуры.

Такая организация процесса повышения квалификации кадров позволяет даже на краткосрочных курсах одновременно решать задачи развития обучающихся, соответствующие теоретическому, методологическому и личностному критериям фундаментального образования: усвоение современных теорий, развитие методологии мышления, акмеологических способностей и мотивации творческих достижений личности.

Для учителей школы может быть предложена тема курсов повышения квалификации «Проектирование инновационных технологий обучения в педагогическом опыте учителя» [7]; для педагогов дополнительного образования детей - «Проектирование творческой самореализации личности в дополнительном образовании»; для преподавателей иностранного языка - «Проектирование акмеологической стратегии развития личности в иноязычной деятельности (или в непрерывном лингвистическом образовании)» и др. Организация курсов повышения квалификации на уровне фундаментального образования - это новая модель обучения, отличная от традиционных двухчасовых лекций в вузе или уроков в школе. Это процесс активной творческой деятельности обучающихся, их сотрудничество с «командой» преподавателей-единомышленников, имеющих высокий уровень профессионализма как ученого и как педагога. Обычного расписания при этом не должно быть. Это могут быть мастер-классы, занятия в форме творческих мастерских, интерактивные формы работы с компьютером и т. п. Тормозят развитие таких форм консерватизм как самих педагогов, так и организаторов учебного процесса, незнание инновационных технологий обучения или нежелание ими заниматься, низкий уровень мотивации инновационной деятельности, требующей отказа от стереотипов, и более трудоемкой, чем традиционные формы и методы обучения.

Инновационные технологии обучения в отличие от традиционных повышают степень организации процесса обучения как саморазвивающейся системы, вносят новые, более рациональные, современные, творческие способы в учебную деятельность обучающихся (в школе, вузе, в системе дополнительного профессионального образования), усиливая методологическую функцию обучения. Развитие методологии мышления и творчества в учебной деятельности оказывает поло- жительное влияние на развитие акмеологических качеств личности, способности к творчеству, к саморазвитию, мотивации достижений. Инновационные технологии обучения являются важнейшим дидактическим средством фундамента-лизации образования.

Проблема мотивации учебной и трудовой деятельности стоит достаточно остро в современном обществе и, к сожалению, исследователи (социологи, психологи, педагоги) обращают на нее совершенно недостаточно внимания. В бытовом сознании превалирует материальный фактор мотивации трудовых усилий; молодежь стремится получить от жизни как можно больше удовольствий; в бизнес-сообществе утверждается мнение, что для достижения успеха все средства хороши и можно пренебречь морально-нравственными ограничениями; мотивация творческих достижений ярко выражена у незначительной, пассионарной части общества.

Акмеологический мотивационный критерий фундаментального образования выражен в развитии высокого уровня мотивации творческих достижений на основе морально-нравственных ценностей. Полезно вспомнить и традиционные заповеди «не убий», «не укради», и др. В научной среде это значит: не подавляй других с целью личного самоутверждения, поддерживай свой авторитет за счет собственных творческих достижений, а не за счет отрицания достижений других; не укради чужих результатов исследований, не занимайся плагиатом, докажи свою самостоятельность и состоятельность в науке и т. п.

Актуальной остается проблема продуктивности работы аспирантуры и докторантуры как непрерывного образования кадров. Казалось бы, именно в этом звене фундаментализация образования должна была бы достигнуть своих наивысших уровней, когда соискатели ученых степеней имеют возможность системно, самостоятельно и творчески разрабатывать новые научно-практические проекты, проводить исследовательские работы по новым актуальным проблемам теории и практики.

Опираясь на свой многолетний опыт работы с аспирантами и докторантами в области педагогики, могу констатировать, что за последние 5–7 лет уровень готовности аспирантов и докторантов к самостоятельной научно-исследовательской работе значительно снизился: отсутствуют фун- даментальные знания в области педагогики и психологии, преобладает репродуктивный уровень познавательной деятельности, стремление «скачать» информацию из Интернета, уверенность, что научный руководитель за них все напишет, сформулирует «умные слова» и «протащит» через диссертационный совет. Как следствие, снижается степень новизны и сложности избираемых для диссертационных работ научнопрактических проблем, тематика суживается и повторяется; развивается коррупция, производство диссертаций «под ключ»; растет число слабых диссертационных работ, которые диссертационный совет «протаскивает» путем круговой поруки членов совета «ты – мне, я – тебе» и сговора; отсутствуют фундаментальные исследования. В результате появилось внушительное количество носителей ученых степеней, кандидатов и докторов педагогических наук, которые никакого вклада в науку не сделали.

Вместе с тем, хотя и редко, но появляются диссертационные работы по новой проблематике и выполненные на высоком уровне новизны и значимости для развития науки. Существует проблема объективной оценки таких диссертаций, которые «опережают время». Нередко члены диссертационных советов в силу консерватизма мышления не могут объективно оценить новизну и действительный вклад в развитие науки диссертационной работы, так как она не ложится в традиционные стереотипы научных понятий и представлений. А если научный руководитель (консультант) не участвует в коррупционных связях, то такую диссертацию могут «завалить».

О фундаментальном образовании аспирантов и докторантов в таких условиях говорить не приходится. Проблема качества диссертационных работ и их объективной оценки остается открытой. Положительную роль в решении этой проблемы могли бы сыграть следующие действия:

-

– сократить прием в аспирантуру, принимать только тех, кто уже имеет какие-то результаты самостоятельных исследований;

-

– упразднить диссертационные советы при университетах, сохранив их только в национальных исследовательских университетах и расширив их специализацию;

-

– право присуждения ученой степени не только доктора, но кандидата наук сохранить за Высшей аттестационной комиссией;

-

– по тем специальностям, которые не будут охвачены советами в национальных исследовательских университетах, создать региональный межвузовский диссертационный совет;

-

– состав диссертационных советов не должен быть постоянным, необходимо подбирать специалистов по проблематике защищаемой диссертации из разных вузов, то есть составлять переменный состав советов «под защиту»;

-

– предусмотреть возможность подачи апелляции, если диссертант не согласен с решением диссертационного совета;

-

– упразднить «предзащиту», достаточно иметь положительные отзывы независимых членов экспертной комиссии диссертационного совета для приема диссертации к защите; сократить количество документации, оформляемой в связи с защитой;

– разработать на уровне ВАК и ввести в практику критерии оценки кандидатских и критерии оценки докторских диссертаций, единые для экспертов и оппонентов, исключить такие выводы, как «положения диссертации носят спорный характер», «работа требует серьезной доработки» и т. п. (для докторских спорный характер скорее плюс, чем минус, она и должна сказать новое слово в науке).

Таким образом, акмеологические критерии фундаментального образования должны быть основой оценки качества образования на всех его этапах и уровнях, во всех звеньях системы непрерывного образования и найти достойное место и развитие при подготовке и защите кандидатских и докторских диссертаций.

Список литературы Акмеологические критерии фундаментального образования

- Бордовская Н. В. Предмет педагогики и ее междисциплинарные связи/Н. В. Бордовская//Психология, акмеология, педагогика -образовательной практике. -СПб.: СПбГУ, 2004. -131 с.

- Максимова В. Н. Акмеологический подход в педагогике: монография/В. Н. Максимова. -СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. -196 с.

- Максимова В. Н. Акмеология последипломного образования педагога: монография/В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева. -СПб.: Изд-во ИОВ РАО, 2004. -227 с.

- Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания/Б. Г. Ананьев. -М.: Наука, 1977. -380 с.

- Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория фундаментального образования: монография//Н. В. Кузьмина. -СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических исследований», 2012. -382 с.

- Смирнов А. В. Акмеологическая стратегия развития непрерывного лингвистического образования взрослых в университете: монография/А. В. Смирнов. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. -484 с.

- Максимова В. Н. Проектирование инновационных технологий обучения в педагогическом опыте учителя: монография/В. Н. Максимова, Н. К. Кергина. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. -148 с. References: