Актуализация пробоподготовки при определении сахаристости сахарной свеклы поляриметрическим методом

Автор: Егорова М.И., Смирнова Л.Ю., Пузанова Л.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – обосновать варианты актуализации пробоподготовки с использованием осветлителя сульфата алюминия и кизельгура в качестве фильтрующего средства при определении сахаристости поляриметрическим методом. Задачи: установить близость результатов определения сахаристости с использованием в качестве осветлителей ацетата свинца и сульфата алюминия; выявить влияние применения кизельгура как фильтрующего средства на результат определения сахаристости. Объект исследования – лабораторный вариант методики поляриметрического определения сахаристости методом холодного водного дигерирования. Исследование проводили по 4 вариантам: 1 – осветлитель ацетат свинца; 2 – осветлитель сульфат алюминия; 3 – осветлитель ацетат свинца, контроль для варианта 4; 4 – осветлитель ацетат свинца, кизельгур в дозе 2 г. Оценку сопряженности результатов для вариантов 1 и 2, 3 и 4 проводили на разных выборках из 30 образцов сахарной свеклы. В вариантах 1 и 2 сахаристость в образцах сахарной свеклы варьировала от 15,52 до 20,26 %; разность – от 0 до 0,08 %; в среднем отсутствовала, при абсолютной погрешности методики 0,2 %. В вариантах 3 и 4 сахаристость варьировала от 15,36 до 19,10 %; разность – от 0,02 до 0,17 %; в среднем – 0,06 %. Распределение данных во всех выборках соответствует нормальному. Фактическое значение критерия Стьюдента для вариантов 1 и 2 составило 0,0066; вариантов 3 и 4 – 0,1209, что значительно ниже табличного 2,002; критерия Фишера, соответственно 1,01 и 1,05, ниже табличного 1,91; рзначение 0,99 гораздо выше установленного 0,05. Результаты показали отсутствие различий между значениями сахаристости, определенной с разными осветлителями, а также с применением и без применения фильтрующего средства. Полученные данные позволили обосновать возможность внесения в методику определения сахаристости соответствующих изменений.

Сахарная свекла, сахаристость, поляриметрический метод, осветлитель, ацетат свинца, сульфат алюминия, кизельгур, сопряженность

Короткий адрес: https://sciup.org/140309774

IDR: 140309774 | УДК: 664.1:633.63:543.47 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-304-312

Текст научной статьи Актуализация пробоподготовки при определении сахаристости сахарной свеклы поляриметрическим методом

Введение. Свеклосахарные заводы осуществляют приемку сырья по ГОСТ 33884-2016 «Свекла сахарная. Технические условия», используя полученные значения показателя сахаристости для расчетов с поставщиками [1], при определении технологических потерь в операциях хранения и подачи в переработку [2], в аналитической учетной и бухгалтерской документации [3]. Расчеты материальных потоков в пищевой системе производства сахара, прогнозных и фактических величин выхода сахара [4], оценка хозяйственных признаков новых гибридов сахарной свеклы селекционерами [5, 6], агротехнологий ее возделывания [7–9] также базируются на показателе сахаристости, поэтому достоверности его определения придается большое значение.

Показатель сахаристости характеризует массовую долю сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы, выраженную в процентах к ее массе. Выбор метода количественной оценки содержания моно- и дисахаридов в сырье и продуктах зависит от структурных особенностей определяемого углевода, наличия и соотношения других углеводов приведенных групп, технических возможностей лаборатории [10]. Поскольку доминирующей в составе моно- и дисахаридов сахарной свеклы является сахароза (более 99,8 %), для ее определения используют поляриметрический метод. Методика определения сахаристости поляриметрическим методом изложена в ГОСТ Р 53036-2008 «Свекла сахарная. Методы испытаний». Пробоподготовка сахарной свеклы заключается в приготовлении необходимого для поляриметрического измерения прозрачного раствора, содержащего сахарозу исследуемых корнеплодов сахарной свеклы, и отличается в зависимости от условий определения – на автоматизированных, полуавтоматизирован-ных линиях или лабораторным методом.

Извлечение сахарозы, находящейся в растворенном виде в клеточном соке растительной ткани, осуществляют путем разрушения протоплазмы клеток механическим способом. Для этого корнеплоды вначале измельчают при помощи пил или фрез (на автоматизированных или полуавтоматизированных линиях), лабораторной мясорубки (при лабораторном определении), а выделение сахарозы из измельченной массы (мезги или кашки) проводят методом ди- герирования. Он заключается в обессахарива-нии пробы мезги (кашки) растворителем, в качестве которого используется водный раствор осветлителя – 2,5 %-й раствор ацетата свинца, способный осаждать коллоиды и адсорбировать красящие вещества, находящиеся в клеточном соке. Обессахаривание интенсифицируют помещением пробы мезги с растворителем в специальный измельчитель – размельчитель тканей свеклы (в составе автоматизированной или полуавтоматизированной линии) или лабораторный блендер-гомогенизатор, скорость вращения ножей которых 12–18,5 тыс. об./мин. Масса навески и количество добавляемого осветлителя отличаются для автоматизированных линий и лабораторного метода. Полученную гомогенизированную массу фильтруют через бумажный фильтр с получением бесцветного прозрачного фильтрата, называемого дигератом, именно в нем производят измерение на поляриметре.

С момента разработки данного стандарта произошел ряд изменений в техническом оснащении сырьевых лабораторий свеклосахарных заводов, лабораторий селекционно-опытных станций, где были заменены линии УЛС-1 определения сахаристости современными автоматизированными линиями Venema, Betalyser, Analyser, MINILAB. Изменились взгляды на использование осветлителей при определении сахарозы в сахарной свекле и других окрашенных продуктах [11] в пользу нетоксичных веществ. На международном уровне в качестве осветлителя начали использовать сульфат алюминия, что закреплено в методике ICUMSA Method GS6-3 (2024) Polatrimetric Sucrose Content in Sugar Beet after Clarification using Aluminium Sulphate. Осветляющее действие основного сульфата алюминия базируется на его высокой адсорбционной способности относительно несахаров сахарной свеклы из-за положительного заряда образующихся мицелл и их развитой поверхности [12]. При этом данный реагент очень хорошо растворим в воде, его приготовление сводится к простому растворению навески в отличие от ацетата свинца, который требуется нагревать, отстаивать и пр., не имеет запаха и не агрессивен к разным материалам, проявляет свойства коагулянта. Также в международной практике допускается в случае необходимости использование фильтрующих средств при фильтровании гомогенизированной массы, однако продолжают проводиться исследования их влияния на результат определения сахарозы [13].

Указанные изменения являются основанием для актуализации отечественной методики определения сахаристости. Дополнительным аргументом в пользу включения в методику нового осветлителя служит тот факт, что потенциометрический метод определения нитратов в сахарной свекле предусматривает выполнение измерений в дигерате, однако из-за негативного воздействия на селективный электрод ацетата свинца его не рекомендуется использовать в качестве осветлителя [14]. Вместе с тем какие-либо данные о близости результатов измерений сахаристости с использованием разных осветлителей и фильтрующих средств при пробопод-готовке в открытых источниках отсутствуют.

Цель исследования – обосновать варианты актуализации пробоподготовки с использованием осветлителя сульфата алюминия и кизельгура в качестве фильтрующего средства при определении сахаристости поляриметрическим методом.

Задачи: установление близости результатов определения сахаристости поляриметрическим методом с использованием в качестве осветлителей ацетата свинца и сульфата алюминия; выявление влияния применения кизельгура как фильтрующего средства, на результат определения сахаристости.

Объекты и методы. Объектом исследования служил лабораторный вариант методики поляриметрического определения сахаристости методом холодного водного дигерирования. Исследования проводили в лаборатории ФГБНУ «Курский ФАНЦ», использовали разные осветлители по следующим вариантам: вариант 1 – раствор уксуснокислого свинца с массовой долей 2,5 %; вариант 2 – раствор сернокислого алюминия с массовой долей 3 %; вариант 3 – раствор уксуснокислого свинца с массовой долей 2,5 %, контроль для варианта 4; вариант 4 – раствор уксуснокислого свинца с массовой долей 2,5 %, применение кизельгура в дозе 2 г с введением в блендер-гомогенизатор на основании ранее установленной дозы и точки ввода.

Сахаристость по вариантам определяли в 30 образцах сахарной свеклы урожая 2023 г., представленной гибридами Рекордина, Бравис-сима, БТС 980, Эйфория, поступавшими в переработку на свеклосахарные заводы Курской и Белгородской областей. Пробы отбирали: для вариантов 1 и 2 – в сентябре-октябре на 5 свек- лосахарных заводах; для вариантов 3 и 4 – в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. на 4 свеклосахарных заводах.

Каждую пробу массой 12–15 кг очищали вручную, отмывая от минеральных примесей и прилипшей почвы неметаллической щеткой под струей воды; поверхность корнеплодов осушали фильтровальной бумагой. Черешки листьев, боковые корешки и хвостики диаметром менее 1 см обрезали металлическим ножом. В подготовленной аналитической пробе каждый корнеплод продольно разрезали на две половины, отбирали по одной половине от всех корнеплодов, направляя на получение свекловичной кашки в лабораторной электрической мясорубке.

Свекловичную кашку перемешивали и делили на две части для вариантов 1 и 2 или вариантов 3 и 4. 52 г взвешенной свекловичной кашки помещали в лабораторный блендер-гомогенизатор Waring 800S, куда специальной бюреткой с двухходовым краном добавляли два объема по 178,2 см3 осветлителя; в варианте 4 вносили 2 г кизельгура. Массу гомогенизировали в течение 2 мин и фильтровали через бумажный фильтр. Полученный дигерат заливали в кювету длиной 200 мм и проводили измерения на автоматическом поляриметре Saccharomat NIR W2. Исследования выполняли в двух повторностях, за окончательный результат принимали среднеарифметическое значение.

Содержание сахарозы определяли умножением результата измерения на 2, исходя из принципов международной сахарной шкалы, где используют нормальную навеску продукта (26 г в 100 см3) и нормальную кювету (длиной 200 мм); в нашем случае навеска 26 г распределяется в 200 см3, следовательно, разбавлена в 2 раза по отношению к нормальной, поэтому итоговый результат должен быть скорректирован умножением на соответствующий разбавлению коэффициент 2.

При проведении исследований учитывали величину абсолютной погрешности методики 0,2 %.

Для оценки сопряженности результатов полученных значений в разных вариантах их подвергали статистической обработке; статистическую значимость нулевой гипотезы проверяли по t-критерию Стьюдента и р -значению [15] при уровне значимости р = 0,05; количественную меру связи между результатами выборок определяли по результатам корреляционного анализа. Математическую обработку данных проводили с помощью программ MS Excеl, XL STAT 2013.

Результаты и их обсуждение . В вариантах 1 и 2 сахаристость в образцах сахарной свеклы варьировала от 15,52 до 20,26 % (табл. 1).

Таблица 1

|

Номер образца |

Вариант |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

16,96 |

16,96 |

17,75 |

17,58 |

|

2 |

16,22 |

16,27 |

17,68 |

17,75 |

|

3 |

17,43 |

17,39 |

17,65 |

17,56 |

|

4 |

19,58 |

19,52 |

17,60 |

17,71 |

|

5 |

19,07 |

19,01 |

17,58 |

17,73 |

|

6 |

16,93 |

16,95 |

17,11 |

17,08 |

|

7 |

18,88 |

18,85 |

15,70 |

15,76 |

|

8 |

17,59 |

17,53 |

16,72 |

16,56 |

|

9 |

17,57 |

17,60 |

16,82 |

16,66 |

|

10 |

20,15 |

20,10 |

16,28 |

16,14 |

|

11 |

19,39 |

19,43 |

17,30 |

17,25 |

|

12 |

17,01 |

17,05 |

17,44 |

17,48 |

|

13 |

15,52 |

15,50 |

16,90 |

16,80 |

|

14 |

19,07 |

19,11 |

15,62 |

15,73 |

|

15 |

16,65 |

16,69 |

15,36 |

15,20 |

|

16 |

16,96 |

17,00 |

15,53 |

15,45 |

|

17 |

17,88 |

17,93 |

16,09 |

16,01 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

18 |

17,95 |

18,02 |

15,82 |

15,77 |

|

19 |

17,19 |

17,12 |

17,50 |

17,48 |

|

20 |

19,02 |

19,01 |

17,36 |

17,42 |

|

21 |

17,38 |

17,30 |

17,21 |

17,15 |

|

22 |

20,26 |

20,24 |

17,07 |

16,94 |

|

23 |

18,14 |

18,10 |

18,65 |

18,54 |

|

24 |

16,70 |

16,68 |

17,35 |

17,28 |

|

25 |

17,99 |

17,97 |

16,99 |

16,90 |

|

26 |

17,49 |

17,55 |

17,01 |

16,89 |

|

27 |

18,47 |

18,51 |

18,22 |

18,07 |

|

28 |

17,44 |

17,43 |

19,10 |

19,01 |

|

29 |

18,59 |

18,64 |

17,14 |

17,02 |

|

30 |

16,64 |

16,60 |

17,58 |

17,44 |

|

Среднее |

17,87 |

17,87 |

17,07 |

17,01 |

Сахаристость образцов сахарной свеклы по вариантам исследований, % Sugar content of sugar beet samples by research options, %

Из тридцати проб сахарной свеклы двадцать две имели сахаристость в диапазоне от 17,01 до 19,58 %, такая сахаристость характерна для корнеплодов с хорошими технологическими качествами. Восемь проб имели сахаристость ниже 17,00 % – в основном 16,60–16,96 %, самая низкая сахаристость составила 15,52 %, она соответствовала пробе с пораженными болезнями периода вегетации корнеплодами. Разность в величине сахаристости, определенной по вариантам 1 и 2 варьировала от 0 до 0,08 %, из них у девятнадцати проб была менее 0,04 %, а в среднем отсутствовала. В вариантах 3 и 4 сахаристость в образцах сахарной свеклы варьировала от 15,36 до 19,10 % (см. табл. 1). Из тридцати проб сахарной свеклы девятнадцать имели сахаристость в диапазоне от 17,01 до 19,10 %, обладая хорошими технологическими качествами. Одиннадцать проб имели сахаристость ниже 17,00 % – от 16,99 до 15,36 %, что характеризовало сахарную свеклу как имеющую пониженные технологические качества, с признаками болезней периода хранения.

Разность в величине сахаристости, определенной по вариантам 3 и 4, варьировала от 0,02 до 0,17 %, из них у шестнадцати проб была менее 0,10 %, а в среднем составляла 0,06 %.

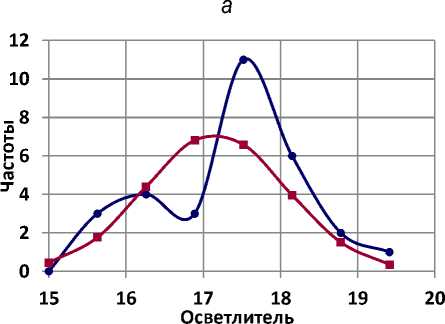

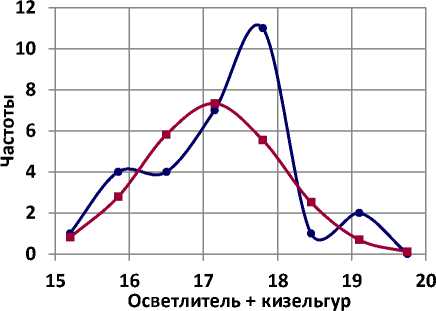

Оценка нормальности распределения в выборках показала близость абсолютных значений эмпирических и теоретических частот (рис. 1).

Принимали нулевую гипотезу, утверждающую, что между каждыми двумя выборками – 1 и 2, 3 и 4 – отсутствует разница. Проверка гипотезы показала, что она не может быть отклонена, поскольку фактическая величина t-критерия Стьюдента меньше табличного, а значение р гораздо выше установленного статистического значения 0,05. Сравнение дисперсий по критерию Фишера также указывает на отсутствие значимых различий между двумя выборками (табл. 2).

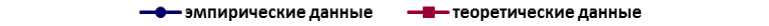

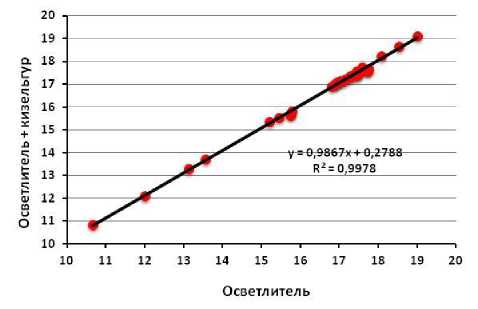

Графический анализ (рис. 2) показывает полное совпадение сравниваемых вариантов (Y) с вариантами сравнения (X).

Следовательно, результаты определения сахаристости в вариантах 1 и 2, 3 и 4 совпадают.

Таким образом, отсутствуют различия между значениями сахаристости, определенной с разными осветлителями, а также с применением и без применения фильтрующего средства.

Полученные данные позволили обосновать возможность внесения в процедуру пробоподго-товки методики определения сахаристости следующих изменений: дополнить изложение процедуры получения дигерата использованием в качестве осветлителя раствора сульфата алюминия с массовой долей 3 %; ввести допущение в случае необходимости использования кизельгура в дозе 2 г для навески свекловичной кашки 52 г с введением в блендер-гомогенизатор.

б

в

г

Рис. 1. Эмпирические и теоретические частоты значений сахаристости в вариационных рядах по вариантам: а – 1; б – 2; в – 3; г – 4 Empirical and theoretical frequencies of sugar content values in variation series by variants: a – 1; б – 2; в – 3; г – 4

Статистические критерии для выборок по вариантам исследований Statistical criteria for samples by research options

Таблица 2

|

Вид выборки |

t факт. |

t табл. |

хи-квадрат |

р -значение |

F факт. |

F табл. |

|

Выборки 1 и 2 |

0,0066 |

2,002 |

0,0033 |

0,99 |

1,01 |

1,91 |

|

Выборки 3 и 4 |

0,1209 |

2,002 |

0,0219 |

0,99 |

1,05 |

1,91 |

а

б

Рис. 2. Графический анализ сопряженности сахаристости по вариантам: а – 1 и 2; б – 3 и 4

Graphical analysis of the conjugacy of sugar content by variants: a – 1 and 2; б – 3 and 4

Заключение. В результате исследования установлена близость результатов определения сахаристости при использовании в качестве осветлителей ацетата свинца и сульфата алюминия, с применением и без применения кизельгура в качестве фильтрующего средства, под-

Вестник КрасГАУ. 2025. № 5 (218) твержденная как фактическими количественными значениями, так и статистическими методами на основе t-критерия и p -значения. Полученные данные являются обоснованием вариантов актуализации методики для последующего внесения изменений в ГОСТ Р 53036.