Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

Автор: Осташевский Сергей Михайлович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 1 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы инновационного развития системы высшего профессионального образования РФ. Автор выявляет и анализирует наиболее существенные факторы ее развития. На основе анализа теоретического материала и проводимого в 2011-2012 гг. социологического исследования на базе вузов города Челябинска рассматривается вопрос осознанности выбора современными студентами своей профессии и учебного заведения. Выявляются факторы конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда, что, безусловно, является актуальным для современной экономики РФ. Анализируются вопросы инновационности самой системы профессионального образования, методов преподавания, превалирующих в ней как одного из важнейших факторов формирования специалиста, а значит, и экономического развития Российской Федерации.

Система высшего профессионального образования, инновации, подготовка специалиста, конкурентоспособность выпускника, инновационная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14239965

IDR: 14239965 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2015-1-48-62

Текст научной статьи Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

Для построения инновационной экономики важнейшим ресурсом являются носители компетенций, способные создавать новые продукты и продвигать их на рынке. Это означает, что развитие экономики РФ напрямую зависит от эффективности функционирования системы высшего и среднего профессионального образования. Новые знания и навыки, способность их трансформировать станут решающим ресурсом на рынке труда, определяющим конкурентоспособность рабочей силы. Специалисты, получившие образование «ради диплома» в этой ситуации становятся своеобразным балластом экономики. Все это заставит абитуриентов ответственно подходить как к выбору будущей профессии, так и к выбору учебного заведения. Проводимое в 2011-2012 гг. социологическое исследование на базе челябинских вузов помогает нам понять состояние этого вопроса.

Рассмотрим вопрос осознанности выбора учебного заведения студентами. Именно этот фактор оказывает непосредственное влияние на процесс и результаты учебы, и, следовательно, на уровень будущего специалиста.

Таблица 1. Обусловленность выбора учебного заведения

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

желанием получить престижную профессию |

48% |

51% |

46% |

|

по совету родителей, родственников |

21,3% |

19,5% |

17,3% |

|

близко от дома |

0% |

7,6% |

0% |

|

случайный выбор |

9,7% |

11,3% |

15,2% |

|

затрудняюсь ответить |

21% |

10,6% |

21,5% |

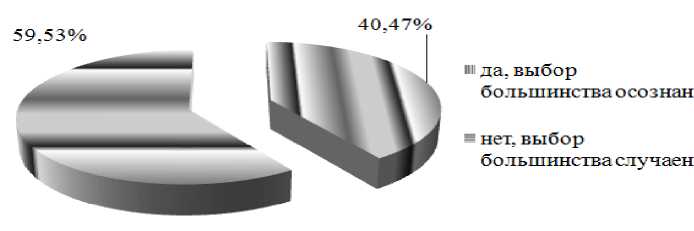

Из данных таблицы видно, что 48,3% опрошенных при выборе учебного заведения руководствовались желанием получить престижную профессию.

Однако достаточно большое количество студентов выбрало учебное заведение случайно, или по причине «близко от дома»; в сумме эти два показателя составляют 14,5%; 17,7% опрошенных затруднились с ответом. Таким образом, 32,2% опрошенных руководствовались

Таблица 2. Возможность поступления в вуз на бюджетной основе

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

да, трудно |

43% |

57,2% |

78% |

|

нет, нетрудно |

48,9% |

29% |

16,6% |

|

затрудняюсь ответить |

8,1% |

13,8% |

5,4% |

Большинство опрошенных (59,4%) считает, что поступить в вуз на бюджетной основе трудно.

причинами, которые трудно назвать осознанными. Совет родственников и знакомых не стоит относить к осознанным причинам выбора учебного заведения, поскольку данная группа студентов в большинстве случаев учится не ради получения профессии, а ради получения высшего образования как такового. Учитывая это, следует заключить, что неосознанный выбор совершили 51,5% опрошенных.

Данный аспект достаточно важен, поскольку трудности при поступлении позволяют сократить количество слу-

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

чайных студентов на бюджетных местах, которых, как мы видим из предыдущей таблицы, много, что влечет за собой риск неоправданных инвестиций в человеческий капитал со стороны государства.

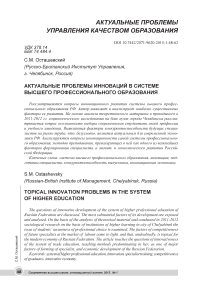

Приведенные данные интересно сопоставить с данными опроса преподавателей. Проанализируем данные ответов на вопрос: «По вашему мнению, большинство студентов осознанно выбрали свою профессию?».

Таблица 3. Осознанность выбора профессии студентами

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

да, выбор большинства осознан |

39% |

46,5% |

35,9% |

|

нет, выбор большинства случаен |

61% |

53,5% |

64,1% |

59,53% опрошенных преподавателей считает, что большинство студентов при выборе учебного заведения руководствовались случайными причинами.

Полученные данные интересно сравнить с ответами студентов на аналогичный вопрос (рис. 2).

Рис. 1. Результаты опроса преподавателей

Рис. 2. Результаты опроса студентов

С.М. Осташевский

В качестве осознанной причины, указанной студентами рассматривалась одна – желание получить престижную профессию, несмотря на то, что и эта причина несколько условна, остальные причины, равно как и затруднение с ответом на данный вопрос, воспринимались как случайные. Стоит отметить, что результаты опроса студентов и преподавателей отличаются менее чем на 10%, и практически совпадают по данному вопросу.

Структура образовательных услуг продолжает оставаться глубоко устаревшей. Более 80% ресурсов, как и в советский период, продолжает концентрироваться в сфере так называемой «контактной педагогики» – в области финансирования традиционных учебных заведений, а там, в свою очередь, – в зоне малоэффективной почасовой оплаты кадров и поддержки материально-технической базы учебного процесса. Как убедительно показывает мировой опыт, по мере индустриального, а затем и постиндустриального развития, доля «контактной педагогики», накладывающей основную нагрузку на преподавателя, а не на студента, неуклонно снижается в объеме рынка образовательных услуг и продуктов, доходя до 15-20% [1]. Вопрос об эффективности контактной педагогики и замене ее инновационными способами преподавания является достаточно спорным, поскольку ни один из авторов, рассматривающих этот вопрос, не приводит критериев оценки эффективности этих методов и статистических данных, иллюстрирующих, что выпускники, обучающиеся по новым методикам, более конкурентоспособны на рынке труда. Опираться на западный опыт в данном случае не совсем корректно, поскольку зарубежные вузы готовят специалистов, опираясь на потребности своей экономики, построенной на совершенно иных производственных отношениях, нежели в РФ. Данный вид инноваций является наиболее нуждающимся в экспериментальном подтверждении, в мониторинге уровня остаточных знаний, сопоставлением и сравнением результатов в рамках групп, потоков, факультетов, вузов. Приведем данные ответов респондентов о введении инновационных методов обучения, таких, как дистанционное образование (таблица 4).

Таблица 4. Введение инновационных методов обучения

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

повысит качество высшего образования, |

61,3% |

58,2% |

63,8% |

|

снизит качество высшего образования, |

21,6% |

24,3% |

16% |

|

затрудняюсь ответить |

17,1% |

17,5% |

20,2 % |

Большинство опрошенных отмечают методов обучения на качество высшего положительное влияние инновационных образования (таблица 5).

Таблица 5. Подготовленность студентов к внедрению инновационных методов обучения

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

частные вузы, так как они не зависят от госфинансирования |

26,5% |

35,9% |

41,3% |

|

государственные вузы |

30,2% |

18,8% |

40% |

|

затрудняюсь ответить |

43,3% |

45,3% |

18,7 % |

Большинство опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос, что обуславливается незнанием механизма внедрения инновационных методов обучения и их стоимости, а так же недоста-

точными знаниями о механизме финансирования вузов.

Ниже приведены результаты опроса преподавателей о введении инновационных методов обучения (таблица 6).

Таблица 6. Введение инновационных методов обучения (дистанционное образование)

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

повысит качество высшего образования |

0,2 |

0 |

3 |

|

снизит качество высшего образования |

98 |

79,3 |

72,5 |

|

затрудняюсь ответить |

1,8 |

20,7 |

24,5 |

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

Большинство опрошенных считают, что дистанционное обучение снизит качество образования.

Стоит отметить экспериментальный характер, который носят инновации в российском образовании, при этом масштабы данного эксперимента огромны – перестройке подвергается вся система высшего образования в целом, и это при негативном прогнозе большинства экспертных оценок. Эксперимент в инновационном процессе – явление нормальное, именно результаты эксперимента позволяют оценить эффективность нововведения, проследить его социальные и экономические последствия, но в ситуации с системой высшего образования эксперимент проходит параллельно ломке всей системы образования, тогда как более целесообразно рассмотреть его результаты в параллели к сложившемуся, традиционному образованию, сократив экспериментальное поле до одного или нескольких вузов каждого региона. Это позволит оценить и проследить в сравнении работоспособность двух систем, выделив лучшие и эффективные стороны каждой из них. Более наглядно будет оценена конкурентоспособность выпуск- ников на региональных рынках труда. На основе экспериментальных данных можно судить, насколько целесообразны предлагающиеся нововведения, какой коррекции они должны подлежать, возможен ли между ними синтез. При заданных масштабах инновационного экспериментального пространства сравнение возможно по худшим из возможных параметров – вновь созданная неопробиро-ванная система подвергнется сравнению с системой, полностью разрушенной и ликвидированной. Для более полного рассмотрения данного вопроса приведем данные социологического исследования, показывающие, в каких инновациях нуждается российская система высшего образования, по мнению преподавателей.

На вопрос «В каких инновациях, по вашему мнению, система высшего образования нуждается в первую очередь?» 21% опрошенных указали на необходимость структурных инноваций, 67,5% отметили финансовые инновации, 9,3% отметили инновационные методы преподавания, 2,2% указали свой вариант ответа, в той или иной форме выразив пожелание технологических нововведений в процесс преподавания.

Таблица 7. Необходимость специальной профессиональной подготовки в условиях инновационной деятельности преподавателей

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

требует |

58 |

63,7 |

81 |

|

нет, не требует |

40 |

15,4 |

8,6 |

|

затрудняюсь ответить |

2,0 |

20,9 |

10,4 |

Интересно отметить, что необходимость специальной подготовки выделяют в большей мере неостепененные преподава- тели, у преподавателей, имеющих ученую степень, данная необходимость компенсируется за счет их научной деятельности.

С.М. Осташевский

Таблица 8. Проявление личной инициативы по внедрению и осуществлению инновационной деятельности

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

проявляют в полной мере |

32,4 |

29,6 |

11 |

|

проявляют, но лишь частично |

56,9 |

57 |

49,4 |

|

не проявляют |

5,7 |

4,8 |

19,9 |

|

затрудняюсь ответить |

5,0 |

8,6 |

19,7 |

Ответы на данный вопрос подтверждают предыдущий вывод – самая низкая сте- пень инновационной активности наблюдается у неостепененных преподавателей.

Таблица 9. Воздействие на мотивацию преподавателей к повышению профессионального мастерства

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

мотивирует к самообразованию; |

0,9 |

21,7 |

48,1 |

|

мотивирует к изучению новых подходов и технологий; |

99,1 |

75 |

30,6 |

|

затрудняюсь ответить. |

0,0 |

3,3 |

21,3 |

«Используются ли для поддержания инициативы преподавателей какие-либо стимулы?». 91% опрошенных считают, что инициатива преподавателей не сти- мулируется,8,1% считает, что используется система морального стимулирования, 0,9% затруднились с ответом.

Таблица 10. Осуществление инновационной преподавательской деятельности в образовательном учреждении

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

На этапе разработки |

88 |

73,5 |

69,8 |

|

На этапе внедрения |

12 |

26,5 |

30,2 |

|

На этапе функционирования |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

Большинство опрошенных считает, что инновационная деятельность в их учебном заведении находится на стадии

Таблица 11. Осуществление научно-методической поддержки в ходе инновационной преподавательской деятельности

|

Варианты ответов |

Ученая степень |

||

|

доктора наук |

кандидаты наук |

нет степени |

|

|

оказывается помощь в оснащении научнометодическим материалом |

21 |

47,2 |

54,6 |

|

организовываются методобъединения по подготовке преподавателей |

65,9 |

42,8 |

43,7 |

|

осуществляется консультирование |

13,1 |

4,9 |

1,2 |

|

затрудняюсь ответить |

0,0 |

5,1 |

0,5 |

Большинство опрошенных считает, что должны быть организованы методические объединения по обучению преподавателей, максимален этот показатель у преподавателей, не имеющих ученой степени, в значительной мере они чувствуют необходимость такого обучения.

разработки, показательно, что никто не выбрал вариант функционирования.

Низкий процент высказавшихся за консультирование объясняется неэффективностью данной меры при условии ее оказания со стороны, поскольку проконсультировать могут профессора кафедр и должностные лица института, нет необходимости привлечения третьих лиц.

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

Обмен опытом между вузами может быть осуществлен на научных конференциях.

Мнение студентов по аналогичным вопросам представлено ниже, и приво- дится с целью анализа осознанности инноваций в системе высшего образования студентами (таблицы 12, 13).

Таблица 12. Необходимость специальной профессиональной подготовки в условиях инновационной преподавательской деятельности

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

да, требует |

81% |

78,2% |

77,4% |

|

нет, не требует |

2% |

12,3% |

16,8% |

|

затрудняюсь ответить |

17% |

9,5% |

5,8 % |

Таким образом, по мнению студен- обучения требует дополнительной под-тов, внедрение инновационных методов готовки преподавателя.

Таблица 13. Проявление личной инициативы преподавателей по внедрению и осуществлению инновационной деятельности

|

Варианты ответов |

Формы обучения |

||

|

дневное отделение |

вечернее отделение |

заочное отделение |

|

|

проявляют в полной мере |

7,4% |

2,9% |

1,5% |

|

проявляют, но лишь частично |

52% |

16,4% |

8,1% |

|

не проявляют |

37,2% |

22,6% |

47% |

|

затрудняюсь ответить |

3,4% |

58,1% |

43,4% |

С.М. Осташевский

Большинство опрошенных считают, что преподаватели не проявляют личной инициативы по внедрению и осуществлению инновационной деятельности в процесс обучения. Данное мнение может быть обусловлено недостаточным пониманием термина «инновационные методы обучения».

Ответы опрошенных студентов позволяют сделать заключение о недостаточном владении ими предметом опроса – инноваций в системе высшего образования, что еще раз показывает недостаток и избирательность информационной политики по этому направлению. Помимо означенной проблемы ответы студентов достаточно субъективны, особенно это касается ответов на вопрос о повышении качества образования за счет увеличения платы за обучение. Субъективно и мнение о внедрении преподавателями инновационных методов в учебный процесс, поскольку студенты в большинстве своем недостаточно владеют данным вопросом даже на уровне понятийного аппарата.

Инновации российской системы образования не отвечают одному из главных условий инновационной деятельности, выделенной П.Ф. Друкером – инновация должна быть понятна [3, с. 232]. Именно это условие Друкер закладывает в основу успешности инноваций. Инновации российской системы образования явно не отвечают этому условию. Однако в данном контексте ситуация несколько иная – потребитель вынужден будет принять изменение системы высшего образования в виду отсутствия альтернативы, но это не дает оснований предполагать, что данные инновации будут экономически и социально эффективны.

Сама стратегия инноваций в российском образовании – это стратегия копирования, ориентированная на западную модель высшего образования, или если говорить более конкретно, – на американскую. Именно американская система образования опирается на так называемые «супер-вузы» в каждом регионе.

Из выступления С.И. Григорьева, д.с.н., проф., чл.-корр. РАО: «С позиций сказанного зададимся вопросом, а одинаковы ли проблемы, стоящие перед Россией и Западом?»

Западные страны: имеют избыточное население; создают предельную нагрузку на окружающую среду; испытывают недостаток природных ресурсов, нехватку земель и пресной воды; потребляют большое количество ресурсов; столкнулись с проблемой утилизации вредных отходов; вынуждены ограничить рождаемость; их проблема – сбыт произведённого и т.д.

Российская федерация: имеем недостаточные плотности населения на большей части страны; снизили нагрузку на окружающую природную среду; имеем самодостаточное количество природных ресурсов, избыточное количество земель и достаточное количество пресной воды; потребляем меньшую часть добываемых ресурсов; не имеем стратегических проблем утилизации отходов; наши главные проблемы – восстановление производства и повышение рождаемости, чтобы обеспечить решение национальных задач. Более того, как показал проклятый опыт 90-х годов, мы просто слишком разные.

Система образования должна основываться на национальных ценностях. Сегодня существует достаточно консолидированное мнение Церкви, интеллигенции и здоровой части общества о том, что ценности представляют собой «программное обеспечение» жизни нации. Замена национальных ценностей чужими, сформированными народом с иными историей, жизненным опытом и национальными задачами, неизбежно ведёт к вырождению этноса. Можно лишиться многого, даже национальной территории, и выжить. Но достаточно утратить национальные ценности, и исчезновение народа становится всего лишь делом времени. Осуществляемые сегодня попытки «реформирования» системы образования в рамках «болонского процесса» превращают образование России в периферийную часть западного – причём худшей его части, поскольку такие страны, как Англия, от вхождения в процесс отказались. Российская школа всех уровней нуждается в реализации на деле принципа государственно-общественного управления образованием. Общественность сегодня просто не в силах противостоять произволу чиновников от образования. Профессиональное образование в государственных вузах должно быть сориентировано на внутренние потребности страны, а не насыщение рынка труда других стран. Современные попытки давать гранты «лучшим» вузам приведут только к дальнейшей деградации «худших». Между тем, вовсе не факт, что вуз «среднего» уровня не может подготовить хорошего специалиста, а выпускники «лучшего» будут самоотверженно трудиться во благо России» [4].

С теоретической точки зрения, стратегия копирования не является стратегией, направленной на достижение высокого результата, о чем говорилось выше. С практической точки зрения, копирование западной американской системы образования так же не является оправданной, поскольку следует учесть разность мен-талитетов американских и российских студентов и преподавателей, разность в финансовом потенциале и технической оснащенности, и многие другие факторы, о чем говорят приведенные выше экспертные оценки. По мнению Б.А. Калва-чевского и А.В. Носова, «вся затея явным образом копирует образовательную систему США; в Европе вузы сложились исторически, и никому не приходит в голову их насильственное объединение (например, в Страсбурге прекрасно существуют два разных университета).

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

С.М. Осташевский

Совершенно неясен смысл такого объединения. В самом деле, зачем и каким образом объединять под единым руководством технические и гуманитарные институты? Даже начальная стадия обучения в них настолько различна, что невозможно создать общие кафедры иностранных языков. Пожалуй, отличий не будет только на кафедрах физической культуры. Получаем искусственное объединение совершенно разнородных и раздельно управляемых структур с общим финансированием.

Такой подход неизбежно лишь усложнит управление всей системой и снизит его эффективность, т.е. негативно скажется на качестве выпускаемых специалистов. В то же время, конкуренция за выделяемые из единого источника ресурсы существенно вырастет в сравнении с сегодняшним состоянием – просто в силу большего числа и большей разнородности претендующих на ресурсы кафедр и их объединений в рамках специальностей – факультетов или институтов. В сущности, все сводится к созданию бюрократической надстройки, которая, в лучшем случае, не будет делать ничего, но будет потреблять ресурсы системы образования. В худшем, и наиболее вероятном случае, будет мешать работе системы, блокируя управление и финансовые потоки.

Объединение в единое учреждение нескольких вузов, выпускающих специалистов родственных специальностей, на первый взгляд имеет смысл.., но только на первый взгляд. Такое объединение предполагает слияние кафедр, ведущих подготовку по схожим дисциплинам. Но при условии сохранения численности студентов это приведет лишь к численному росту кафедр и унификации оборудования и методик.

Несложно понять, что численный рост кафедры предполагает лишь ухудшение управления образовательным процессом. Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» определяется, что «обязанности заведующе- го кафедрой (при всем их задаваемом тем же законом многообразии) являются дополнительными к преподавательской деятельности». Положение отчасти спорное, но отсутствие преподавательской деятельности заведующего кафедрой приведет к его отрыву от деятельности кафедры; в конце концов он не сможет ничем управлять. Заведующий кафедрой численностью 12-15 человек уже тратит большую часть времени на решение управленческих вопросов; а ведь он должен и преподавать. Количественный рост кафедры неизбежно ведет к возрастанию количества решаемых административных вопросов с соответствующим снижением качества управления.

При объединении всех вузов некоторой территории в один «супер-вуз» по сути исчезает право абитуриента на выбор вуза. Как там насчет «демократичности»? При объединении родственных кафедр разных вузов полностью исчезает конкурентный момент их взаимодействия. Полагаем, серьезный ущерб будет нанесен и научной деятельности преподавателей – все же разные кафедры родственных направлений работают в разных научных областях, их сотрудники придерживаются различных взглядов, принадлежат к конкурирующим научным школам. Все это разнообразие может исчезнуть при искусственном создании одной огромной кафедры. Напомним, что сегодняшние представления о саморазвитии (в том числе, научной мысли) ставят необходимым условием развития соблюдение принципа разнообразия. Стоит ли рисковать утратой способности к развитию, добиваясь даже не сформулированных внятно целей создания «федеральных университетов»? [6].

Несколько странно, что внедрение инноваций в систему высшего образования проводится исключительно чиновниками, без учета экспертных оценок и привлечения профессиональных педагогов и ученых. Рассматривать инновации в системе высшего образования стоит, опираясь на заключение экспертного совета, в который должны войти ректоры ведущих вузов страны, представители министерства образования, ведущие российские ученые, экономисты, социологи и специалисты по рынку труда. Экспертный совет должен представлять из себя высокоорганизованную структуру, состоящую из центрального экспертного совета в Москве и подчиненных ему советов регионального уровня. Региональные советы должны работать в непосредственном взаимодействии с ведущими предприятиями регионов с целью мониторинга мнения работодателей, поскольку именно работодатель является «принимающей» стороной. Современная ситуация, при которой многие вузы начали подготовку бакалавров и магистров, сохранив при этом специалитет, выглядит намного привлекательнее ситуации, когда специалистов в вузах готовить не будут. Бесспорно, что российская система образования нуждается в инновациях, как и любой общественный институт, она не может остановиться в своем развитии, так как должна отвечать потребностям развивающегося общества. И использование мирового, и, в частности, западного опыта необходимо, но при точном контроле экспертных советов, при проведении и объективной оценке экспериментального внедрения новшеств в процесс обучения. Стоит отметить, что данный путь внедрения инноваций более затратный и растянутый во времени, однако и результат его кардинально отличается от результата слепого копирования западной системы образования без учета особенностей российской объективной действительности. Давление на экспертные советы со стороны чиновников должны быть сведены к минимуму. Проблемой инноваций в системе высшего образования является, прежде всего, то, что вуз рассматривается в качестве коммерческого предприятия, а не социального института, из этого следует подмена понятий на уровне целеполагания – главная задача учебного заведения – оказание образовательных услуг, а не получения коммерческого эффекта. В.А. Садовничей отмечает: «нельзя подходить к вузам с позиций бизнеса – это не парикмахерская, не банно-прачечный комбинат – это высшее учебное заведение! К сожалению, на вуз смотрят именно с точки зрения “зарабатывания денег» [5]. Как социальный институт, образовательное учреждение должно быть ориентировано на максимизацию социального эффекта. Говоря о проблеме трудоустройства выпускников вузов за рубежом, никак не учитывают социальный эффект этой возможности, лучшие специалисты будут реализовывать себя на иностранных рынках труда, в этом случае инвестиции в их образование со стороны государства (в случае бюджетной формы обучения) неоправда-ны. Данное мнение подтверждено рядом ученых, в частности, В.А. Садовничем: «сторонники реформы утверждают, что подготовленные на её базе кадры будут востребованы и за рубежом. Тогда пусть скажут, для кого мы готовим специалистов? Мы ещё от перестроечной “утечки мозгов” не можем оправиться…

Высшее образование, дипломированный специалист – это та же валюта. Поэтому напрашивается вопрос: зачем затрачивать государственные деньги на обучение, чтобы потом ценные “мозги” утекали “туда”? А кто “здесь” останется – бакалавры, которые “там” не нужны?..

Да, мы подписали документы Болонского процесса. Но, послушать французов или немцев (тоже участвовали в процессе) – они не торопятся применять её на практике… И Финляндия побаивается внедрения у себя этой системы образования» [5]. Финансовый аспект нововведений в систему высшего образования весьма слабо затронул вопрос о мотивации преподавателей вузов, об увеличении их заработной платы. Однако обходить этот вопрос нельзя, и мотивацию преподавателей следует рассмотреть по всей системе образования, начиная со среднего образования, ведь именно от качества образования в школе зависит

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

С.М. Осташевский

уровень знаний абитуриентов. Стоит отметить, что практически данный вопрос не реализовывается и не рассматривается чиновниками в связке с качеством образования. Интересно рассмотреть по данному вопросу мнение В.А. Садовничего: «необходимо повысить качество преподавания в школах и в университетах. А это можно сделать, увеличив заработную плату учителям. Посмотрите, что творится в школах в нашем крае, по всей России: физрук, к примеру, читает ботанику и географию, а математик учит английскому языку и т.д. В результате абитуриенты практически не подготовлены по физике, химии, математике. Ко мне приходили родители: “Учтите, пожалуйста, мы в районной школе учились”… Выпускники же педвузов стараются остаться в центрах, городах, так как нет стимула жертвовать собой, прозябать в маленьких посёлках, деревнях – ведь никаких льгот» [5]. Как уже было сказано выше, численность профессорско-преподавательского персонала в российских университетах, академиях и институтах существенно не увеличивается. Открытие новых вузов, как правило, коммерческих или различных филиалов, становится возможным благодаря тому, что преподаватели соглашаются вести занятия в нескольких учебных заведениях одновременно. У преподавателей практически не остается другого выбора: коммерческий вуз – это дополнительный доход, крайне необходимый в условиях отсутствия достаточного финансирования. Руководители уральских учебных заведений с этим соглашаются, но констатируют, что никаких мер по изменению ситуации в лучшую сторону своими силами они предпринять не могут.

«Из-за отсутствия достаточного финансирования преподаватели вынуждены вести занятия в 7-8 вузах одновременно. Это привело к тому, что на протяжении уже 20 лет вузы серьезно не занимаются научной деятельностью. При этом число студентов постоянно увеличивается, а педагогический потенциал не растет: преподавателей не становится больше, и у них не хватает времени для того, чтобы пополнять свои знания и умения, необходимые для развития современной науки», – считает доктор экономических наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор, ректор УрГЭУ-СИНХ М.В. Федоров [2]. Трудно не согласиться с М.В. Федоровым, действительно, в виду большой загруженности преподаватели не имеют времени на научную деятельность. Бороться с этой ситуацией нужно, и единственное средство борьбы – это повышение размера оплаты труда преподавателей, но данный вопрос никоим образом не освещается представителями власти. Что касается качества образования в филиалах, то на сегодняшний день Министерство образования и науки РФ приводит выводы на уровне логики и здравого смысла, не предоставляя при этом экспериментальных данных, что было бы более наглядно. Анализируя региональные рынки труда, проведя мониторинг работодателей в регионах, можно сделать выводы о том, выпускники каких региональных учебных заведений не отвечают требованиям работодателей, а при помощи мониторинга уровня остаточных знаний студентов каждого регионального вуза можно делать мотивированный вывод о качестве образовательного процесса.

Говоря о реформе высшего образования, стоит упомянуть, что имеет место и подмена понятий – вместо улучшения материального положения преподавателей – сокращение количества вузов, дабы лишить их возможности подрабатывать в нескольких учебных заведениях, и, как вывод: преподаватели будут иметь больше свободного времени на научную работу. Логическая цепочка в данном случае выглядит следующим образом: большое количество вузов – большая загруженность преподавателей – уменьшение количества времени на научную работу. Убираем «большое количество вузов», соответственно сокращаем нагрузку преподавателям-совместителям, высво- бождая тем самым время на научную деятельность. Но это прямой логический произвол, так как данная мера никоим образом не мотивирует преподавателя к научной работе, напротив, основная часть свободного времени будет уходить на поиск дополнительного заработка и работы, не связанной с педагогической деятельностью. Вопрос коммерциализации науки, платных публикаций и скудного финансирования вузовской науки просто замалчивается, что и называется фильтрацией информации. Неполностью общество получает информацию и о болонском процессе, мнение о котором сформировано только на уровне знаний его ступеней обучения. Не все знают, что Болонский процесс отличается от русской системы высшего образования не только сроками и ступенчатостью. Есть еще одно отличие, о котором власти стараются не говорить. Это преподавание через осуществление студентами научной работы. Если студент не делает науку, то это не Болонский процесс, а профанация. Основой Болонской системы обучения является выполнение студентами во время магистрата научной работы. Система образования в США и Европе построена инвертированным образом по отношению к российской. У них плохое школьное образование, сред-

Рис. 3. Схема взаимодействия экспертных советов и Минобрнауки

На приведенной выше схеме наглядно видно, что сбор, анализ информации, выработка по ней экспертного заключе- ний бакалавриат, хороший магистрат и лучшая в мире аспирантура, то есть подготовка докторов философии. Болонский процесс ориентирован на подготовку докторов философии. Именно они принимают сейчас решения в науке и производстве на Западе. Данный вопрос не особо освещался в СМИ, и болонский процесс воспринимается на уровне сокращения сроков обучения. Другим вопросом является то, насколько оправдана научная деятельность каждого студента, 100% состава учащихся. Стоит продумать вопрос уровня подготовки каждого из них, их склонность и желание к научной деятельности и рассмотреть вопрос, является ли система образования школой только лишь для научных кадров, или инновационное развитие страны зависит не только от ученых, но и конкретных специалистов-практиков? Каковы основания для предположения того, что обучение через научную работу студентов воспитает их квалифицированными специалистами? Данный вопрос не требует подтверждения мировым опытом, но только путем сопоставительного анализа, о чем говорилось выше, возможно решение этого вопроса. Схематически принятие решения об инновациях в системе высшего образования может выглядеть следующим образом:

ния находится в компетенции экспертных советов, с последующей передачей этих данных и данных анализа регио-

Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

нальным Министерствам образования и науки, а через них – Федеральному министерству, от которого и должно зависеть принятие взвешенного решения по возникающим вопросам. Данное предложение никоим образом не отнимает у Министерства функции принятия решения, однако, таким образом принятое решение становится более взвешенным, обоснованным и подкрепленным экспериментальными данными, данная организация сможет заняться разработкой и внедрением сопутствующей информационной политикой. Организация федерального и местного экспертного совета может осуществляться по принципу функционирования общественных палат на базе учебных заведений, местные советы – на базе федеральных университетов, а федеральный совет – на базе МГУ, либо другого учебного заведения Москвы. Данная мера предлагается с целью сокращения затрат на инновационную деятельность в сфере образования, если советы будут функционировать на общественной основе, это никак не повлияет на стоимость инноваций.

Стоит отметить, что противниками рассмотренных выше инноваций в образовании являются в, основном, ученые, занимающиеся практической образовательной деятельностью, их мнение подкреплено конкретным опытом, и пренебрегать им нельзя. Именно они должны составить основу региональных экспертных советов, о которых говорилось выше. Помимо экспертных советов стоит проводить мониторинг общественного мнения, который должен идти по двум направлениям: социологические опросы (студентов, преподавателей, работодателей, родителей) с целью выявления отношения общественности к вводимым инновациям, и направление информационной политики, сопровождающей инновации. Именно информационной политики, а не манипулирование информации, – эти понятия стоит разделить. Грамотное и достаточно полное информирование о сути инновационной деятельности в образовании будет способствовать ее принятию у населения. Что касается науки, то следует отметить, что большинство студентов вовсе не настроены заниматься наукой, поскольку не видят в этом смысла. Занятие научной работой предполагает знание базовых понятий и дисциплин. Стоит отметить и то, что любые процессные инновации в обучении не освобождают студента от его учебных обязанностей, а именно – от ознакомления с основными дисциплинами и усвоения необходимого теоретического материала. Кроме социологического опроса стоит заняться и медиа-аналитикой – отслеживать и анализировать информацию об инновациях в системе высшего образования в Интернете и СМИ. Все источники стоит разделить на две большие группы: научные и ненаучные; к первым можно отнести научные сборники и материалы научно-практических конференций, теоретические выкладки ученых и преподавателей, ко вторым – периодические издания (журналы, бюллетени и др.). Этот этап необходим для построения грамотной информационной политики. Каждый источник следует анализировать на степень достоверности и доверия к нему.

Инновации в российском образовании должны решить единственную цель – подготовку квалифицированного специалиста для нужд инновационной экономики и сопутствующее этому финансовые, структурные и технологические задачи, а вовсе не приведение российской системы образования в соответствие с западными стандартами на основе западного опыта. Рассмотрение категории инноваций являются базовыми, основными для модернизации системы образования, естественно, что они не могут ограничить всех инновационных процессов, способных появиться в российском образовании, однако решение именно этих моментов определит развитие российского образования и социальную эффективность образовательных инноваций.

Отношение к внедрению инноваций в систему высшего образования, готов- ность к ним преподавателей и студентов – вопрос чрезвычайно важный, именно он позволяет судить о том, какие перспективы видят на этапе внедрения инноваций обучаемые, насколько формально преподаватели относятся к внедрению инновационных методов образования и как оценивают дальнейшее развитие системы высшего образования. Преподавательский состав – это кадровый ресурс инновационной деятельности в системе высшего образования. Сопротивление со стороны преподавателей способно снизить эффективность всего инновационного процесса. Необходимо выявить, как преподаватели и студенты относятся к внедряемым инновациям, насколько полно и достоверно они информированы о них, какие расставляют приоритеты на основе полученной информации.

Полученные и приведенные выше результаты социологических исследований позволили по косвенным признакам определить состояние инновационной деятельности в системе высшего образования и выявить причины, не позволяющие эффективнее осуществлять внедрение инновационных процессов. Причины можно выявить следующие:

-

1) неясность целей инновационной деятельности в системе высшего образования;

-

2) неустойчивость прямых и обратных связей в системе «органы власти – вуз»;

-

3) недостаточная, избирательная информационная политика, сопровождающая инновационную деятельность;

-

4) отсутствие стандартизированных требований к инновационной деятельности на всех уровнях образовательной системы;

-

5) отсутствие понимания и учета специфики образовательной системы и ее целей;

-

6) отсутствие стимулирования инновационной инициативы преподавателей;

-

7) недостаточный уровень базовой подготовки абитуриентов;

-

8) недостаточный уровень подготовки студентов по профилирующим пред-

- метам, стремление студентов к упрощению процесса обучения и минимизации необходимых требований;

-

9) коммерциализация системы высшего образования, влекущая за собой снижение уровня обучаемых;

-

10) коммерциализация науки, влекущая снижение уровня ученых.

Список литературы Актуальные проблемы инноваций в системе высшего профессионального образования

- Высшее образование в России. Аналитический доклад. Коллектив авторов под руководством проф. В.Л. Глазычева//: www.glazychev.ru.

- Высшее образование -реформа или уничтожение?//: www.zlev.ru.

- Друкер П.Ф. Бизнес и инновации: пер. с англ. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.

- Особенности экспертной оценки характера отношения населения современной России к реформе высшей школы страны 2006-2007 гг.//: rusnarod.org.

- Реформа высшего образования: тотальная ликвидация вузов//: www.rosbo.ru].

- Садовничей В.А. Образование. Проблемы и успехи//: www.garant.ru.

- Уваров А.Ф. Синергетический подход в управлении инновациями//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2008. № 56. С. 99-104.

- Ферафонтова М.В. Концептуальные подходы к оценке роли инноваций в стратегическом управлении и некоторые аспекты выбора инновационной стратегии предприятия//Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2010. № 6. С. 102-109.

- Чередникова Л. Е. Знание инновации и человеческий капитал в управлении современным предприятием//Философия образования. 2007. № 2. С. 148-151.

- Элларян Артур. Совершенствование основных инвестиционных инструментов инновационного развития в Российской Федерации//Экономическая политика. 2012. № 4. С. 94-109.

- Явлинский Г., Брагинский С. Стимулы и институты. Переход к рыночной экономике в России: монография: пер. с англ. -М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. -398 с.