Актуальные вопросы дополнительного образования в аграрных вузах

Автор: Догадина Марина Анатольевна

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Рынок труда и непрерывное образование

Статья в выпуске: 1 (25), 2019 года.

Бесплатный доступ

в представленном материале показана необходимость и возможности получения дополнительного образования в аграрных вузах с целью формирования современного, высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям аграрной политики с учетом потребностей рынка труда. Дополнительное образование, включающее получение рабочих профессий, смежных с первой либо дополняющих ее, дополнительное профессиональное и высшее образование формируют универсального, креативно мыслящего, востребованного специалиста. В статье отражены основные концептуальные модели системы дополнительного образования с целью формирования специалиста-агроэколога, специалиста для ландшафтной архитектуры, специалиста для агробизнеса, специалиста для научно-исследовательских институтов, специалиста защищенного грунта для современного аграрного сектора экономики. В рамках освоения основной образовательной программы, в тесной взаимосвязи с дополнительным образованием выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах, проводить критический анализ и синтез информации, выделять приоритетность, применять системный подход в решении поставленных задач. Принципиальность в вопросах самоорганизации является базисом для управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе образования в течение всей жизни. Непрерывность образования реализует самосовершенствование личностных качеств, формирует перспективы карьерного роста и становление личности.

Дополнительное образование, дополнительная профессиональная программа, рабочие профессии и специальности, современное образование, профессиональное обучение, профессиональные стандарты, становление личности.

Короткий адрес: https://sciup.org/147226082

IDR: 147226082 | УДК: 378.4

Текст научной статьи Актуальные вопросы дополнительного образования в аграрных вузах

В современном мире сфера производственной деятельности человека диктует важность и необходимость самосовершенствования, развитие углубленного и всестороннего профессионального мастерства, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям трудовой деятельности и социальной среды. Определяющим ресурсом развития экономики страны и общества в целом являются фундаментальное образование, качественные и востребованные знания, интеллектуальные способности, системное и критическое мышление, мобильность переориентации и освоения нового вида профессиональной деятельности или расширение имеющихся базовых знаний. Дополнительное образование обеспечивает создание условий для профессионального развития человека, совершенствования и получения новых знаний, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации [7].

За последние два десятилетия аграрное образование в Российской Федерации претерпело значительные перемены, что связано с изменениями в сельскохозяйственном производстве, где на сегодняшний день востребованы специалисты нового поколения, способные осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, самостоятельный анализ технологического процесса. Современный специалист должен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности, участвовать в проведении экспериментальных исследований, основываясь на достижениях отечественных и зарубежных ученых, собственного познания и саморазвития [6; 10].

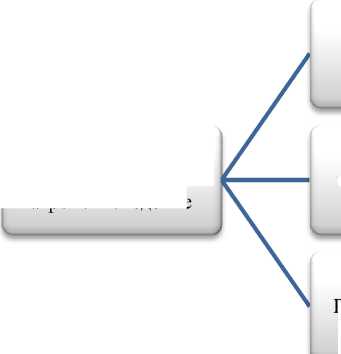

Результаты и обсуждение. При получении высшего аграрного образования по направлениям подготовки «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение» у обучающегося формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, направленные на реализацию полученных теоретических и практических знаний в сфере профессиональной деятельности [8]. Объектами профессиональной деятельности являются агроландшафты и агроэкосистемы, сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственные культуры. В настоящее время профессия агронома востребована в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; в качестве консультантов и менеджеров крупных отечественных и зарубежных фирм по продаже и использованию пестицидов, агрохимикатов и техники; в службах фито- санитарного мониторинга, экспертизы, диагностики и карантина растений; в проектных, изыскательских, научно-исследовательских институтах; образовательных учреждениях; местных, районных, областных и федеральных структурах власти; других сопряженных с сельскохозяйственным производством сферах деятельности. Значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка труда предопределяют расширение полученных профессиональных знаний и умений, приобретение дополнительных навыков через систему дополнительного образования, которая позволяет получить дополнительные профессии, начиная от рабочих и до второго высшего образования, пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации по гибким, адаптированным к рынку учебным планам [5; 11; 12].

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса должна отличаться системностью, включающей возможность получения дополнительного образования в широком спектре направлений и направленностей, повышение квалификации и возможность высококвалифицированной переподготовки. Основой концепции становления специалиста нового поколения является оперативный мониторинг потребностей рынка труда на предмет востребованной квалификации с учетом социально-экономических условий и кадровых потребностей АПК конкретного региона. Аграрное образование нуждается в научно обоснованной аграрной политике, с учетом многофункциональности современного сельскохозяйственного производства [3].

Многофункциональность современного сельскохозяйственного производства диктует потребность в широко специализированных агрономах, свободно владеющих вопросами в области селекции, плодоводства, ягодоводства, садоводства, виноградарства, защиты растений, экологии, ландшафтного дизайна. Знания и навыки в перечисленных областях можно обрести, получив дополнительное образование в аграрном вузе при обучении основной профессии [9].

Актуальным вопросом дополнительного профессионального образования при получении аграрных профессий является возможность приобретения знаний в области ландшафтной архитектуры и флористического дизайна. Активный рост урбанизации в современном мире охватывает все новые обширные территории, приводя к появлению на окраинах городов новых жилых кварталов, так называемых «каменных джунглей», в которых зачастую отмечается негативная экологическая обстановка. Роль ландшафтного дизайна в решении некоторых экологических проблем городов довольно велика. Декоративные культуры обладают средозащитной активностью, стабилизируют экологическое состояние урбанизированных экосистем, создают художественную привлекательность городов, улучшают качество жизни человека.

Углубить знания в области ландшафтного дизайна и флористических особенностей урбанизированной среды можно, освоив программу дополнительного профессионального образования «Ландшафтный дизайн. Флористика», цель которой направлена на формирование у слушателя профессиональных компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в соответствии с профессиональным стандартом: обеспечение знаниями и умениями в разработке и осуществлении современных инновационных технологий ведения промышленного и декоративного цветоводства; выработка навыков в составлении интегрированной защиты декоративных и газонных насаждений; изучение искусства флористики; композиционное использование свойств ландшафтных составляющих и их взаимодействие (баланс в растительных композициях, совместимость растений по экологическим требованиям).

Формат программы ориентирован на чтение лекций и проведение лабораторно-практических занятий, а также основан на принципе тренинга и деловых игр. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает групповую работу – обоюдное общение и действие. Элементы тренинга и деловые игры развивают индивидуальные особенности личности, раскрывают психологическую основу темперамента, активизируя собственные критерии оценки интеллектуальных и деловых возможностей. Например, деловая игра «Флористический салон», основываясь на приобретенных знаниях по искусству составления цветочных композиций, цветоводстве и цветоведении, секретах символики с использованием базиса абстрактного, параллельного, современного, классического и других стилей, позволяет реализовать не только полученные ранее профессиональные навыки, но и развить предпринимательское мышление, естественные способности к ведению бизнеса. Деловая игра, являясь стартовым началом моделирования умственной и психологической перестройки, дает возможность обрести уверенность в собственных знаниях и силах, активизировать личностные ресурсы, повысить собственную значимость и самооценку как специалиста, отвечающего современным требованиям, владеющего расширенным спектром знаний в базовом направлении подготовки. Тренинги, проводимые в рамках дополнительного профессионального образования по программе «Ландшафтный дизайн. Флористика», фокусируют внимание обучающихся не только на профессиональных практико-ориентированных элементах, но, в первую очередь, развивают абстрактное мышление, способность к самоорганизации и самообразованию, коммуникабельность и социальную адаптацию.

Таким образом, дополнительное профессиональное образование по программе «Ландшафтный дизайн. Флористика» развивает художественные способности личности, дает возможность воплотить идеи ландшафтного дизайна, базирующиеся на классических агрономических знаниях, в условиях урбанизированной среды.

Развитие и функционирование искусственных экосистем (урбоэкосистема и агроэкосистема) неразрывно связано с экологией. В условиях ухудшения экологической обстановки в нашей стране, возникшего под техногенным прессом, а также связанного с упразднением государственного экологического контроля, ослаблением природоохранного и ресурсного законодательства, не соответствующего нормам международного права, вопросы сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности выносятся на первый план. Такая ситуация диктует потребность в высококвалифицированных специалистах в области охраны окружающей среды в искусственных экосистемах – агрономах-экологах, в задачи которых входят вопросы снижения экоток-сикологической нагрузки на экосистемы. В условиях урбанизированных терри- торий и сельскохозяйственного производства главенствующее значение имеют проблемы отходов коммунального хозяйства и промышленности (локальное или масштабное загрязнение окружающей среды, формирование крупных очагов загрязнения прилегающих к очистным сооружениям территорий, поверхностных и подземных вод); деградация почв (разрушение почвенных агрегатов и переуплотнение почв; изменение минерального состава; интенсивное подкисление почвенного раствора; техногенное загрязнение; потеря способности почвы выполнять ресурсе- и средовоспроизводящие функции); загрязнение пестицидами (угнетение биологических процессов в почвах; разрушение связей в биоценозах, гибель отдельных групп микроорганизмов (медьсодержащие пестициды угнетают процесс нитрификации, возможна стерилизация почвы, доминирование фитопатогенных микроорганизмов); загрязнение персистентными соединениями природных сред, нарушение в них круговорота химических элементов и ухудшение их качества и самоочищающей способности; возможность миграции по всем природным средам от места применения до глобального загрязнения биосферы; снижение устойчивости экосистем различного уровня или их разрушение, возможное влияние на устойчивость биосферы; заметное снижение биоразнообразия, отрицательное действие, последействие и последствия влияния на полезные организмы на индивидуальном, популяционном и биоце-нотическом уровнях; переход по цепям питания с увеличением концентрации; появление резистентности вредных организмов к пестицидам; генетические изменения в организмах растений, животных и человека, других биообъектах, вероятность отдаленных последствий; сопряженное действие с другими отрицательными факторами (синергизм); загрязнение почв агрохимикатами (миграция нитратов, сульфатов, хлоридов и других соединений из азотных и суперфосфатных удобрений; подкисление почвенного раствора; закрепление фосфатов в почве, высвобождение ионов алюминия; опасность нитратного загрязнения; химические удобрения могут тормозить процесс детоксикации пестицидов; увеличение подвижности тяжелых металлов; наличие примесей: радиоактивные элементы, фтор, тяжелые металлы; деградация почв); радиоактивное загрязнение (аккумуляция в почве радионуклидов, опасность перехода в растения, миграция по цепям питания), требующие научно обоснованного решения. Получение дополнительного профессионального образования в области экологии позволит будущему агроному свободно владеть вопросами получения экологически безопасной продукции, основанной на методах сохранения природных ресурсов, биологического разнообразия и экологического равновесия [2].

Вопросы продовольственной безопасности страны вызывают серьезные опасения, основанные на высокой импортной зависимости по различным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Обеспечение высокой конкурентоспособности отечественной продукции, изменение уровня продовольственной независимости, повышение уровня развития отраслей агропромышленного комплекса возможны не только при внедрении современных научно обоснованных и наукоемких технологий, но и изменении подхода к формированию будущего специалиста, которому должна быть присуща многогранность агрономических знаний.

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы фи-тосанитарной ситуации в агроэкосистемах и урбоэкосистемах, что диктует востребованность на рынке труда специалиста по защите растений. Спектр требований к работе агронома по защите растений довольно широк и включает: систематическое фитосанитарное обследование сельскохозяйственных угодий, определение степени распространения, развития вредителей, болезней и сорняков; проведение комплекса профилактических мероприятий; интегрированной защиты сельскохозяйственных и декоративных культур от комплекса вредных организмов, с учетом экологизации; выполнение по необходимости карантинных мероприятий.

Дополнительное профессиональное образование по защите растений включает аудиторную теоретическую и практическую подготовку, которая позволит распознавать вредителей и болезни сельскохозяйственных культур; выявлять причины возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний; определять основные типы повреждений растений; проводить полное фи-тосанитарное обследование почв, посевов, посадок культур, полученной продукции растениеводства; прогнозировать появление и массовое распространение вредных и полезных для растений организмов; осуществлять подбор иммунных сортов растений, отвечающих всем необходимым требованиям; составлять план защитных мероприятий, с учетом особенностей региона и сложившейся фитосанитарной ситуации.

Важной составляющей подготовки является практическая деловая игра, в ходе которой обучающемуся предоставляется роль организатора технологического процесса, что позволяет закрепить полученные знания. В реальных полевых условиях обучающийся, согласно изученным методикам, проводит учет вредителей, болезней и сорняков, определяя численность и фазу развития вредных объектов по отдельно взятой культуре. Далее с учетом всех особенностей обучающийся составляет программу интегрированной защиты изучаемой им культуры. Система защитных мероприятий должна включать в себя полный комплекс приемов: организационно-хозяйственные, агрохимические, агротехнические, биологические, химические, по необходимости - карантинные. Интегрированная защита того или иного растения должна быть наукоемкой, экологически безопасной и экономически целесообразной.

Важным элементом в решении проблемы высококвалифицированной кадровой обеспеченности аграрного сектора является эффективность аграрной политики, в первую очередь ее мобильность и адаптивность к быстро меняющимся условиям. В современном мире аграрный сектор должен занимать лидирующие позиции, стать качественно конкурентоспособным на мировом рынке и являться национальным приоритетом.

Рождение качественно нового перспективного специалиста для агропромышленного комплекса на фоне усиления глобальной конкуренции на мировых агропродовольственных рынках, необходимости торгового взаимодействия в условиях международных интеграционных объединений требует интеграции основного профессионального образования с системой дополнительного профессионального образования, включающей экономическую подготовку [1; 4]. В рамках дополнительного экономического образования освещаются основные вопросы состояния и глобальные проблемы развития экономики современного сельскохозяйственного производства. У обучающихся формируются теоретические знания о мировой экономике, международных экономических отношениях, представление о месте России в мировой экономике и в мирохозяйственных связях, практические навыки анализа современных явлений в экономике в условиях глобализации мирового хозяйства, а также принятие соответствующих управленческих решений и оценка их эффективности. Обучающиеся познают тонкости теории национальной экономики, знакомятся с различными ее моделями, региональной динамикой социально-экономических показателей, формируют прогнозы развития конкретных экономических процессов на национальном уровне. Обучающиеся получают не только целостное представление по общим экономическим вопросам, но и осваивают базовые принципы, закономерности, взаимосвязи и показатели экономических процессов функционирования организаций, рациональной организации производственного процесса и управления, разработки и принятия хозяйственных решений; приобретают практические навыки формирования и эффективного использования ресурсов организации. Полученные знания ориентированы на ведение специалистами аналитической, научно-исследовательской, расчетно-экономической, а также организационно-управленческой деятельности. Знания, полученные при освоении дополнительного профессионального образования в области экономики, позволяют реализовать комплексный подход к решению важнейших производственных, экономических, социальных, экологических и политических задач, аддитировать синергетический эффект функционирования аграрного сектора в системе народного хозяйства.

Вопросы владения иностранным языком для современного востребованного, успешного специалиста являются архиважными и актуальными. Знание иностранных языков дает огромное преимущество как в профессиональной, так и в повседневной жизни. Дополнительное профессиональное образование, в плоскости изучения иностранного языка (иностранный язык в сфере профессионального общения) преследует цель повышения исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и обеспечивает овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, для дальнейшего самообразования, развития когнитивных и исследовательских умений, расширения кругозора и повышения общей культуры личности, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. Умение общаться с представителями различных культур способствует развитию кругозора и успешной адаптации в социальном пространстве. Общекультурные компетенции, заложенные в основу программы, позволяют не только развивать и совершенствовать коммуникативные умения обучающихся, но и дают возможность получить навык работы с газетами, журналами, адаптированной и неадаптированной художественной и научной литературой, со словарями и другими видами справочной литературы. Более того, обучение переводу научно-технической литературы позволяет расширить сферу познания, получить дополнительные знания о своей будущей специальности, а также быть в центре достижений научнотехнического прогресса. Кроме того, иностранный язык может использоваться в качестве средства получения знаний при работе с технической литературой на английском, немецком, французском языках. Знание иностранного языка открывает широкие карьерные перспективы, дает возможность принимать участие в международных конференциях, знакомиться со структурой зарубежного бизнеса, узнавать о самых последних разработках и тенденциях развития аграрного направления зарубежных стран, вступать в сотрудничество с зарубежными партнерами и создавать совместные предприятия.

Таким образом, владение иностранным языком для современного управленца и организатора сельскохозяйственного производства, которым и является агроном, становится архиважным и актуальным.

В настоящее время престижным и перспективным является создание и ведение собственного агробизнеса. Но освоить это направление, даже имея базовое агрономическое образование, немыслимо без знаний, умений и навыков в механизации растениеводства. Профессиональные навыки будущего агронома предопределяют знание видов и принципов работы сельскохозяйственной техники. Освоив рабочую профессию тракториста-машиниста, комбайнера, слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники и машин, слушатель овладевает основными профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности в области эксплуатации тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, что позволяет свободно решать вопросы эксплуатации техники на профессиональном уровне.

На рисунках 1-4 представлены примерные направления получения дополнительного образования в аграрном вузе, на рисунке 5 – формирование специалиста для работы в научно-исследовательских институтах.

Базовое образование Агрохимия и агропочвоведение

Рабочие профессии

Второе высшее образование

Дополнительное профессиональное образование

Экономика Техносферная безопасность к_____________________________J

Защита растений Агрономия Биотехнология

Лаборант-пробоотборщик Агрометеоролог

Агрохимик Радиолог

Рис. 1. Формирование специалиста-агроэколога для современного аграрного сектора экономики

Рис. 2. Формирование специалиста для ландшафтной архитектуры

Экономика

Защита растений Садоводство Овощеводство Почвоведение

Водитель Тракторист-машинист Комбайнер Слесарь по ремонту техники и машин

Рис. 3. Формирование специалиста для агробизнеса

Экономика

Защита растений Цветоводство Овощеводство

Лаборант-пробоотборщик Биохимик Агрохимик

Цветовод Флорист

Рис. 4. Формирование специалиста для защищенного грунта

Дополнительное профессиональное образование (Защита растений Садоводство Овощеводство

Почвоведение

Биотехнология)

Бакалавриат (Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение)

Второе высшее образование (Экономика)

Рабочие профессии (Биохимик Агрохимик Лаборант-пробоотборщик Цветовод Флорист)

Магистратура

Подготовка кадров высшей квалификации

Высококвалифицированный и конкурентоспособный специалист

Рис. 5. Формирование специалиста для научно-исследовательских институтов

Таким образом, вопросы саморазвития и самосовершенствования, углубление полученных профессиональных знаний возможно реализовать через систему дополнительного образования. В последние годы отмечается тенденция резкого увеличения требований к выпускникам вузов. Наиболее востребованными являются специалисты с двумя высшими образованиям, а также отличающиеся многопрофильностью полученных знаний и умений.

Обучаясь по основной образовательной программе высшего образования в аграрном вузе, можно получить второе высшее образование путем параллельного освоения профессии, смежной с первой, либо приобрести профессию, ее дополняющую, а также овладеть узкоспецифичной направленностью некоторых аспектов осваиваемого направления подготовки, используя систему дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Рабочие профессии и специальности, адаптированные к рынку, являются значимым дополнением к профессиональному высшему образованию и открывают широкие перспективы, обеспечивая конкурентоспособность современного специалиста для аграрного комплекса.

Выводы . Получение дополнительного профессионального образования в широком спектре направлений подготовки способствует формированию конкурентоспособного, востребованного специалиста для агропромышленного комплекса.

Формирование специалиста-аграрника для различных сфер и видов деятельности необходимо с учетом обязательной экономической составляющей в его образовании.

Приоритетным в рождении аграрных кадров является многопрофильность, которая складывается из освоения обучающимися вуза профессий, смежных с первой либо дополняющих ее.

Дополнительное образование в аграрных вузах в широком спектре направлений, согласно непрерывно изменяющимся условиям, является перспективным и важнейшим условием устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Таким образом, выпускник аграрного вуза, освоивший дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения по рабочим профессиям и специальностям, в рамках получения высшего образования, в соответствии с Профессиональными стандартами, является востребованным, конкурентоспособным на рынке труда, имеет большие перспективы трудоустройства, возможность проявить себя в разных видах трудовой деятельности.

Список литературы Актуальные вопросы дополнительного образования в аграрных вузах

- Диденко, Д. В. Российские интеллектуальные услуги и их конкурентоспособность по данным внешнеторговой статистики / Д. В. Диденко // Вестник международных организаций. - 2014. - Т. 9. - № 1. - С. 88-106.

- Догадина, М. А. Экологическая оценка влияния нетрадиционных удобрений на свойства темно-серых лесных почв / М. А. Догадина // Теоретическая и прикладная экология. - 2017. - №. 1. - С. 69-76.

- Иванов, И. Д. Импорт и импортозамещение в России / И. Д. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 1. - С. 15-21.

- Маргинсон, С. Роль государства в университетской науке: сравнительный анализ России и Китая / С. Маргинсон // Вестник международных организаций. - 2015. - Т. 10. - № 1. - С. 7-30.

- Озерова, О. К. Анализ состояния сферы дополнительного профессионального образования / О. К. Озерова, Д. Р. Бородина // Вопросы образования. - 2013. - № 3. - С. 295-304.

- Солнцев, С. А. Востребованность второго высшего образования: эмпирические оценки для руководителей компаний в России / С. А. Солнцев // Вопросы образования. - 2015. - № 3. - С. 208-229.

- Чередниченко, Г. А. Российская молодежь в системе образования: от уровня к уровню / Г. А. Чередниченко // Вопросы образования. - 2017. - № 3. - С. 152-182.

- Шамси, Али. Управление знаниями и управленческие компетенции: роль творческого мышления / Али Шамси // Форсайт. - 2017. - № 4 (11). - С. 44-51.

- Шувалова, О. Р. Международные индикаторы участия населения в непрерывном образовании / О. Р. Шувалова // Вопросы образования. - 2010. - № 2. - С. 178-187.

- Эшвин, П. Может ли университетское образование изменить человека? Задачи отображения преобразующей силы высшей школы в сравнительных исследованиях качества образования / П. Эшвин // Вопросы образования. - 2016. - № 1. - С. 21-34.

- Akar, Huseyin The relationships positive and negative perfectionisms, self-handicapping, self-efficacy an academic achievement / Huseyin Akar, Yildiz Burcu Dogan, Mehmet Ustuner // European Journal of contemporary education. - 2018. - № 7 (1). - P. 7-20.

- Lavrinov, G. A. Basic science as a crucial element in the modern system of national security / G. A. Larvinov, E. Y. Khrustalev, O. E. Khrustalev // Herald of the Russian academy of sciences. - 2017. - № 2 (87). - P. 150-156.