Анализ причин возникновения процесса движения волн оползня (на примере Ноокатского района Ошской области)

Автор: Закирова Д.А., Сатыбаев А.Д., Сатыбалдиев Б.С.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 9 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Анализ причин и последствий волн оползня важен для разработки эффективных мер по их предотвращению и управлению в целях обеспечения безопасности населения и сохранения окружающей среды. Выделены две основные причины возникновения оползней: естественные и антропогенные. В целом, изучение процессов оползней имеет широкий практический интерес, включая аспекты безопасности, экологии, строительства и адаптации к изменяющимся климатическим условиям. В статье рассматриваются основные причины возникновения оползневых процессов движение волн оползня Ноокатского района и анализ причин возникновения оползней.

Оползень, склон, подошва, грунт, анализ, эрозия, абразия, анализ причин, основные факторы, экзодинамические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14131073

IDR: 14131073 | УДК: 551.435.627 | DOI: 10.33619/2414-2948/106/08

Текст научной статьи Анализ причин возникновения процесса движения волн оползня (на примере Ноокатского района Ошской области)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 551.435.627

В работе «Система мониторинга оползней в Кыргызстане» изложена причина техногенных действий формирование оползни с природными факторами [1]. К числу

(ос) CD техногенных (антропогенных) относят оползни, возникающие в результате воздействие человека на геологическую среду. Техногенные оползни — это такие оползни, которые не могут возникнуть без техногенного воздействия на массив горных пород. Оползневым процессам и явлениям Кыргызстана посвящена статья Б. Э. Ажикеева и У. М. Шамырканова и подробно изложены все оползневые опасности Кыргызстана и сохранения от этих явлений [2]. В статье «Условия и причины образования оползней» рассматривается анализ условий и причины образования оползней. В нем описывается разные причины возникновение оползней [3]. В работах «Оползневые опасные процессы на территории Республики Кыргызстан и основные факторы, влияющие на активизацию оползней» и «Систематизация оползней по бассейнам рек Южного Кыргызстана» рассматривается зависимость формирование и развития оползневых процессов от климатических и метеорологических факторов, что имеет большое значение [4, 5]. Анализ этих факторов и их взаимодействия в конкретном регионе на юге Кыргызстана позволяет предсказывать и оценивать риски оползней. Ключевым вопросом в исследовании оползней является выявление механизма их образования и анализ причины возникновение оползня. Однако многие исследователи вкладывают разный смысл в понятие механизма оползневого процесса. Объяснением этому может быть сложность оползневого процесса и большое разнообразие инженерногеологических условий, в которых наблюдаются проявления оползней [1].

Оползни являются одним из многих стихийных бедствий, которые вызывают массовые разрушения и гибель людей во всем мире. Это обусловлено типом почвы, уклоном, расположением населенных пунктов и наличием землетрясений и/или сильных бурь. Существует множество причин и следствий, которые приводят к различным оползневым процессам. Оползни часто возникают в результате сочетания различных факторов, таких как интенсивные дожди или таяние снега, нестабильность склонов из-за геологической структуры, наличие пористых или подверженных разрушению пород, а также человеческая деятельность. Проблема оползней в гористых районах Кыргызстана серьезна и требует комплексного подхода к решению. Это может включать в себя строительство защитных сооружений, укрепление склонов, а также образование населения о методах предотвращения оползней и безопасности. Одним из ключевых вопросов в исследовании оползней является выявление механизма их образования и развития. Однако многие исследователи вкладывают разный смысл в понятие механизма оползневого процесса. Вероятно, объяснением этому может быть сложность оползневого процесса и большое разнообразие инженерногеологических условий, в которых наблюдаются проявления оползней. Выделяют две основные общие причины возникновения оползней: естественные и антропогенные.

Естественные причины оползней могут включать в себя различные факторы, такие как: Дожди и таяние снега: повышенные осадки могут насыщать почву влагой, что уменьшает ее устойчивость и увеличивает вероятность оползней.

Землетрясения: движение земной коры под воздействием землетрясений может вызывать обрушения и оползни из-за сдвигов и разрывов в почве.

Климатические изменения: изменения в климате, включая учащение экстремальных погодных явлений, таких как сильные ливни или штормы, могут увеличивать риск оползней.

Эрозия: постоянная эрозия почвы может привести к ухудшению ее стабильности и способствовать образованию оползней.

Эти факторы и их влияние могут различаться в зависимости от географического положения, климата и геологических особенностей конкретного региона.

Антропогенные причины оползней.

Изменение ландшафта: неправильное использование земельных участков, включая вырубку лесов, изменение естественных стоков воды, и разрушение природной растительности может привести к снижению устойчивости почвы и повышению риска оползней.

Строительство и деятельность человека: неконтролируемое строительство, особенно на склонах и наклонных участках, а также изменения в геологической структуре, которые могут быть вызваны добычей полезных ископаемых, также могут способствовать возникновению оползней. Извлечение природных ресурсов: Эксплуатация лесов, добыча минералов и другие виды деятельности по извлечению природных ресурсов могут нарушать естественные балансы и увеличивать риск оползней.

Инфраструктура: строительство дорог, железных дорог, и других видов инфраструктуры также может сказываться на стабильности грунта, особенно при неправильном планировании и строительстве.

Процесс движения оползня (сдвигового обрушения) — это геологическое явление, при котором слой грунта или породы начинает перемещаться вниз под воздействием гравитации. Это явление может иметь различные причины и оказывает существенное воздействие на окружающую среду. Причины возникновения оползней: насыщение влагой; геологическая структура; сейсмическая активность; человеческая деятельность.

Изучение оползней помогает предсказывать и предотвращать их возникновение, что существенно для безопасности людей, проживающих в рискованных районах. Понимание механизмов оползней важно для разработки стратегий по уменьшению их воздействия на окружающую среду. Знание факторов, влияющих на оползни, полезно при планировании строительства, чтобы избежать рисков. Изменения в климате могут повлиять на интенсивность оползней, и их изучение актуально для понимания последствий изменения климата.

Одной из основных проблем прогноза проявления оползневых процессов является оценка вероятности возникновения и развития оползней. Оползневые участки в Кыргызстане в основном расположены вдоль русел рек и часто имеют линейное распространение. Развитие современных оползней происходит как на теле древних оползней, так и на склонах, еще не затронутых оползневыми процессами, причем новые оползни образуются чаще, чем активизируются старые. Общая площадь земель, пораженных оползневыми процессами, составляет около 7,5% территории нашей республики. Наибольшее количество оползней расположено в Ошской, Джалал-Абадской областях.

В Ошской области наиболее оползнеопасные районы сосредоточены в бассейнах рек Яссы (притоки Зергер, Ничке, Кандава, Кара-Тарык), Кара-Кулжа, Тар (Буйга, Токбай Талаа, Лайсу, Кара-Гуз, Жалпакташ), Гульча, Ак-Буура и Кыргыз-Ата, Шанкол, Кеңеш в Ноокатской впадине [6].

Наиболее часто возможны проявления оползневых процессов:

-

- в Узгенском районе на горных склонах междуречья Джыланды – Зергер – Донуз Тоо – Яссы, по левобережью долины реки Яссы между боковыми долинами Кельдюк – Кандава, в долине Кандава, по левобережью долины реки Кара-Дарыя, в долине реки Карагуз, на междуречье Карагуз – Жалпак-Таш – Кара-Тарык – Каймансай – Куршаб;

-

- в Кара-Кулжинском районе на горных склонах междуречья Кара-Гуз – Кызыл – Суу – Буйга, в долинах Кызыл-Суу и Буйга, на междуречье Тар – Кара-Кулжа, на правобережных склонах долины реки Тар между селами Терек-Суу и Токбай-Талаа, в верхней части долины Кок-Жангак;

-

- в Алайском районе в долинах правобережья реки Гульча, Джошолу – Будалык – Согонду и на склонах между этими долинами, в долинах левобережья реки Гульча, Мурдаш, Жылуу-Суу (между селами Кара-Шоро и Кызыл-Ой), Кызыл-Ой, на склонах левого борта долины Куршаб между селами Коргон и Кызыл-Кель, на склонах перевала Чыйырчык;

-

- в Ноокатском районе на горных склонах междуречья Кыргыз-Ата – Джар-Коргон [7].

В качестве некоторых примеров оползневых процессов рассмотрим оползни на территории Ноокатского района Ошской области. Ноокатская впадина и бассейн р. Ак-Буура расположена на северных склонах Кичи – Алайского хребта. Все реки берущие начало со склонов Алайского хребта прорезают в основном палеозойские скальные породы. Только на выходе их в Ноокатскую впадину и перед Папанским водохранилищем склоны сложены мезокайнозойскими отложениями. В Ноокатской впадине оползни развиты на склонах рек Кошчан, Шаңкол, Кыргыз-Ата и по безымянным притокам. В долине ближе к устьевой её части с обоих склонов произошел оползень — обвал, русло реки. В результате образовалось запрудное озеро, которое со временем заилилось и в настоящее время представляет равнину с небольшим уклоном и умеренным течением реки. На склонах притоков рек Ноокатской впадины ближе к их устьевым частям зафиксированы 62 оползня развитых в основном в делювиальном чехле сланцевой толщи палеозойского возраста, большая часть из которых возникла на склонах северной и близкой к ней экспозиций. Больше половины из них поверхностные, т.е. мощностью до 3,5 м. По стадии развития 2 оползня относится к начальной стадии развития, 40 оползней - на стадии движения и 20 оползней — на стадии стабилизации, т.е. разгрузившиеся [8].

В трех селах Ноокатского района Ошской области, где существует риск схода оползней, посадили 9000 саженцев фруктовых деревьев. Саженцы высадили на 21 га земли [9].

Процесс движения волн оползней в Ноокатском районе может быть вызван различными причинами, включая естественные и антропогенные факторы. Природными факторами, непосредственно влияющими на образование оползней, являются землетрясения, переувлажнение склонов гор интенсивными атмосферными осадками или грунтовыми водами, речная эрозия, абразия и др. Антропогенными факторами (связанными с деятельностью человека) являются подрезка склонов при прокладке дорог, вырубка лесов и кустарников на склонах, производство взрывных и горных работ вблизи оползневых участков, неконтролируемые распашка и полив земельных участков на склонах и т. п.

Анализ причин возникновения оползней включает в себя изучение различных факторов, которые могут влиять на стабильность склонов и вызывать сдвиги грунта. Ниже представлен общий анализ основных причин оползней: гравитационная нестабильность, крутизна склона (крутые склоны более подвержены оползням из-за сильного воздействия гравитационных сил); нахождение на высоте (высокогорные районы могут быть более подвержены оползням из-за воздействия гравитации на более наклонные участки); геологическая структура, трещины и слои (наличие трещин в породах или разделение на слои может усугубить гравитационную нестабильность); тип почвы и пород (некоторые типы грунтов, такие как глина или песчаник, могут быть более подвержены оползням); влажность почвы, избыточная влажность (длительные дожди, снеготаяние или повышенный уровень грунтовых вод могут увлажнить почву, уменьшив сцепление между частицами и повысив риск оползней); сейсмическая активность, человеческая деятельность, землетрясения (движение земной коры при землетрясениях может вызывать оползни, особенно если склоны уже нестабильны); добыча полезных ископаемых (извлечение полезных ископаемых может изменять геологическую структуру и увеличивать риск оползней); строительство и изменение рельефа (строительство и изменение природного рельефа могут нарушать стабильность склонов); интенсивные осадки (продолжительные дожди или сильные осадки могут насытить грунт влагой, увеличивая вероятность оползней); деятельность растительности, вырубка лесов (сокращение плотности лесного покрова может увеличить риск оползней, поскольку деревья обычно закрепляют грунт корнями).

Анализ этих факторов позволяет лучше понять, какие конкретные условия могут спровоцировать оползни в данном регионе (Таблица). Исследования и мониторинг этих факторов помогают разрабатывать стратегии предотвращения и управления оползнями.

Таблица

АНАЛИЗ ОПОЛЗНЕЙ НООКАТСКОГО РАЙОНА

|

Места где есть оползни |

Годы возникновении |

Тип стихийного бедствия |

|

с. Жалгыз-Тал, Кызыл-Таш, Шоро-Жар |

2 августа 2018 г., чтобы предотвратить риск схода оползней, решили сажать деревьев. |

Риски схода оползней |

|

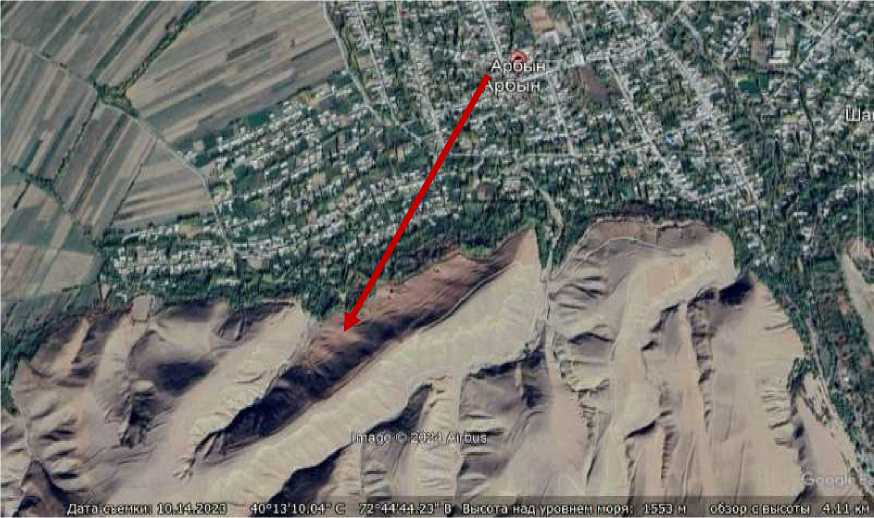

Кеңеш а/а, с. Арбын |

2010 г. по данным МЧС Ноокатского района, трещины появились в горных хребтах возле села Арбын и предупредили, чтобы жители сел перебрались в более безопасные места. |

Появление оползни, риски схода оползней |

|

Кыргыз-Ата а/а |

Наиболее оползнеопасные участки Ошской области сосредоточены в бассейнах рек Яссы (притоки Зергер, Ничке, Кандава, Кара-Тарык), Кара-Кулжа, Тар (Буйга, Токбай-Талаа, Лайсу, Кара-Гуз, Кара-Тарык), Гульча, Ак-Буура и Кыргыз-Ата, в Ноокатской впадине [10]. |

Оползнеопасные участки |

|

Кыргыз-Ата, Джар-Коргон |

Наиболее часто возможны проявления оползневых процессов в Ноокатском районе на горных склонах междуречья Кыргыз-Ата – Джар-Коргон [11]. |

Оползнеопасные участки |

|

Кара-Таш а/а, с. Нойгут |

2012 г., 2014 г., Пострадавшим от оползней людям предоставили земельные участки. |

Оползень |

|

Т. Кулатов а/а, с. Кожо-Арык |

2010 г., Пострадавшим от оползней людям предоставили земельные участки. |

Оползень |

Рисунок. Фотосьемка из Google Earth/ село Арбын (Кенешский а/а)

В последние годы значительно возросло число случаев, когда оползни на юге Кыргызстана возникают не только в весенние месяцы, но и зимой, что ранее считалось аномалией. Периоды оттепелей с протаиванием грунта и таянием неустойчивого снежного покрова на незамёрзших поверхностях склонов способствуют более сильному и глубокому увлажнению покровных отложений на склонах, т. е. снижают устойчивость склонов ещё до начала интенсивных весенних осадков, вызывая их оползание поздней осенью и зимой. Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными осадками, повышением сейсмической активности и другими, которые перечислены в следующем пункте.

Экзодинамические причины оползневых процессов Ноокатского района. Экзодинамические процессы — вызванные внешними факторами (изменением климата, понижением уровня грунтовых вод). Связаны в основном с действием механической адаптации экосистемы к факторам внешней среды. Экзодинамические процессы представляют собой геоморфологическую систему, для которой характерна индивидуальность развития в пространстве и во времени [12].

Активизация экзодинамических процессов — следствие целого ряда природных факторов, получивших здесь самое широкое представительство. Определяющими факторами выступают: 1) тектонико-геоморфологический; 2) геолого-литологический; 3) гидрогеологический; 4) климатический.

Климатический фактор — единственная не литосферная причина возникновения экзодинамических процессов. Особенности климата часто выступают спусковым механизмом не только для возникновения экзодинамических процессов, но и становятся главной причиной их последующих метрических параметров. Роль климата в развитии эрозии – азбучная истина. При прочих равных условиях возникновение эрозионных явлений считается производной от характера выпадения жидких осадков, режима снегоотложения и снеготаяния. Основные особенности местного климата, участвующего в экзодинамике грунтов, сводятся к двум позициям.

-

1. Сезонность температурных условий и ливневое выпадение осадков. Жидкие осадки выпадают в течение весны, лета и осени. Нередко на ограниченной территории в виде интенсивных ливней. Твердые осадки зимы не всегда сохраняют устойчивость. Частые оттепели не оставляют снега не только на склонах южных экспозиций, но и на плакорах.

-

2. Снежный покров и глубина промерзания грунтов и почвы [13].

Под влиянием климатических особенностей в Ноокатском районе появляются явления оползни. Оползни могут быть проблемой из-за гористого рельефа и изменчивой природы почвы. В периоды сильных дождей или таяния снега грунт может насыщаться влагой, что увеличивает вероятность оползней. Это может представлять угрозу как для жилых зданий и инфраструктуры, так и для сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодий. Для борьбы с оползнями часто применяются различные инженерные меры, такие как строительство укрепительных стен, дренирование, устройство замковых систем. Также важно проведение систематического мониторинга и прогнозирования оползней для предотвращения их возникновения и минимизации ущерба гористый рельеф и изменчивая природа почвы Кыргызстана, включая Ноокатский район Ошской области, могут представлять серьезные проблемы с оползнями. Кыргызстан расположена в горной части Центральной Азии, и её территория в значительной мере состоит из гор и холмов, что делает регион подверженным оползням из-за естественной гравитационной деятельности. Основные факторы, которые могут способствовать возникновению оползней Ноокатского района:

Интенсивные дожди или таяние снега: Увеличенный дождевой или снежный сезон может насытить почву влагой, увеличивая её вес и способствуя смещению грунта под воздействием гравитации. Когда почва насыщается водой из-за интенсивных дождей или таяния снега, могут значительно увеличить вероятность возникновения оползней. Этот процесс известен как гидрологический оползень. Когда почва насыщается водой, её вес увеличивается, что может привести к уменьшению сцепления между грунтовыми частицами. Это делает склон более подверженным подвижности под воздействием гравитации. При наличии наклонного склона грунт может начать двигаться вниз по наклону, образуя оползень.

Процесс усиливается в условиях, когда дожди или таяние снега длительны и интенсивны, что приводит к насыщению почвы водой на протяжении продолжительного времени. Поэтому контроль за водным режимом и мониторинг условий почвы важны для предотвращения оползней, особенно в гористых районах с непрерывными дождями или снегопадами.

Нестабильность склонов из-за геологической структуры: Некоторые горные склоны могут быть более подвержены оползням из-за своей геологической структуры, например, наличия слоёв разных типов горных пород, которые могут иметь различную проницаемость и прочность. Геологическая структура играет ключевую роль в подверженности горных склонов оползням. Наличие различных типов горных пород, каждая из которых имеет свои уникальные свойства проницаемости, прочности и устойчивости, может значительно повлиять на вероятность возникновения оползней. Например, если на горном склоне присутствует слой пористых или водопроницаемых пород, таких как песчаник или известняк, это может способствовать накоплению воды в порах и трещинах при интенсивных дождях или таянии снега. Это в свою очередь может привести к насыщению грунта водой и увеличить риск оползней. С другой стороны, наличие слоёв пород с низкой прочностью, таких как глина или сланец, может сделать склон более подверженным разрушению и смещению под воздействием гравитации. Кроме того, геологические структуры, такие как трещины, разломы и складки, также могут увеличить вероятность оползней, создавая зоны слабости, в которых грунт может легче перемещаться. Поэтому при анализе и оценке риска оползней необходимо учитывать не только гидрологические факторы, но и геологические особенности склона, так как они могут значительно влиять на его устойчивость и подверженность оползням.

Наличие пористых или подверженных разрушению пород: Пористые породы, такие как песчаник или глина, могут быть более подвержены инфильтрации влаги, что может увеличить вероятность оползней. Также оползни часто возникают в породах, склонные к разрушению, таких как глинистые отложения. Пористые породы, такие как песчаник и глина, могут быть более подвержены инфильтрации влаги из-за их высокой проницаемости. Когда эти породы насыщаются водой, их прочность может уменьшиться, что увеличивает вероятность возникновения оползней. Вода, проникающая в пористые породы, может также увеличить вес грунта, что усиливает его подвижность под воздействием гравитации. Глинистые отложения также могут быть подвержены оползням из-за их высокой пластичности и склонности к деформации под действием воды или давления. Под воздействием влаги глинистые породы могут сжиматься или расширяться, что приводит к перемещению грунта и образованию оползней. Это демонстрирует, как важно учитывать не только тип породы, но и её геологические свойства при анализе риска оползней. Это позволяет более точно определить зоны потенциальной уязвимости и принять соответствующие меры предосторожности для минимизации рисков. Эти формы антропогенного воздействия могут изменить естественные процессы, которые обеспечивают стабильность грунта на склонах, и увеличить вероятность оползней. Поэтому важно учитывать эти факторы при планировании использования земель и развитии инфраструктуры, чтобы минимизировать риски оползней и обеспечить безопасность жизни и имущества. Антропогенные экзодинамические процессы могут быть разделены на процессы-мероприятия и процессы-следствия. Первые являются полностью управляемыми и представляют собой различного рода действия, нарушающие природное состояние земной коры. К таким действиям принадлежат обработка полей, выпас скота, строительство, горные разработки, перемещение транспорта [14].

Выводы

Анализ вышеуказанных причин и последствий волн Ноокатского района важен для разработки эффективных мер по их предотвращению и управлению в целях обеспечения безопасности населения и сохранения окружающей среды района.

Анализ факторов и их взаимодействия в Ноокатском регионе на юге Кыргызстана позволяет предсказывать и оценивать риски оползней.

Понимание этих процессов важно для разработки стратегий устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности населения. Важно также проведение исследований и мониторинга для более глубокого понимания динамики ландшафта и его изменений во времени.

Ноокатский район, как и многие другие регионы Ошской области, подвержен различным геодинамическим процессам, включая сейсмическую активность и поднятие грунтов.

Список литературы Анализ причин возникновения процесса движения волн оползня (на примере Ноокатского района Ошской области)

- Торгоев И. А. Система мониторинга оползней в Кыргызстане // Технологии гражданской безопасности. 2013. №4(38). С. 68-71.

- Ажикеев Б. Э., Шамырканов У. М. Оползневые процессы и явления на территории Кыргызской Республики // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2023. Т. 23. №4. С. 153-161.

- Мусаев В. К., Сущев С. П., Попов А. А., Федоров А. Л. Условия и причины образования оползней // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2007. №4. С. 73-76.

- Сакыев Д. Ж., Загинаев В. В., Омурзакова Ш. А., Ыманбеков К. Ы. Оползневые опасные процессы на территории Республики Кыргызстан и основные факторы, влияющие на активизацию оползней // Технологии гражданской безопасности. 2023. №S.

- Шербаева З. Э., Сатыбалдиев Б. С., Матикеев К. М., Мырзалиев М. Экзодинамические процессы на стыке крупных горных систем (на примере Юго-восточной Ферганы) // Аспирант и соискатель. 2006. №4(35). С. 239-241.

- Ордобаев Б. С., Боронов К. А., Мусуралиева Д. Н., Кенжетаев К. И., Орозалиев Б. К. Опасные природные процессы в Кыргызской Республике. Бишкек, 2015. 52 с.

- Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики. Бишкек, 2024. 833 с.

- Тиленова Д. К. Гидроэкологическая ситуация в бассейнах рек Южного Кыргызстана и пути ее улучшения // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2012. №1.

- Кожогулов К. Ч., Никольская О. В. Прогноз активизации оползней в Кыргызстане // Современные проблемы механики. 2016. №25. С. 3-8.

- Кожогулов К. Ч., Никольская О. В. Прогнозирование оползневой опасности склонов на территории Кыргызстана // Современные проблемы механики сплошных сред. 2010. №11. С. 64-69.

- Веселова Л. К., Кожахметова У. К. Экзодинамические процессы Кокшетауской возвышенности // Вестник КазНУ. Серия географическая. 2015. Т. 41. №2. С. 120-125.

- Федотов В. И., Федотов С. В. Современные экзодинамические процессы в Воронежском Подонье // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2019. №1. С. 15-20. https://doi.org/10.17308/geology.2019.1/1693

- Горшков С. П. Экзодинамические процессы освоенных территорий. М.: Недра, 1982. 78 с.

- Суздалева А. Л., Жаргалсайхан Б., Сметанин И. А. Опасные экзодинамические процессы в техногенных геологических телах // Естественные и технические науки. 2021. №5. С. 170-171. https://doi.org/10.25633/ETN.2021.05.12