Анализ современного рынка растительных белков и технологических решений их получения

Автор: Бикбулатов П.С., Чугунова О.В., Заворохина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – анализ рынка растительных белков, разработка и оценка ферментативного гидролиза гороховых белков как способа получения биоактивных пептидов и улучшения их функциональных свойств. Задачи: анализ развития рынка растительных белков; исследование методов получения горохового белка; исследование продуктов ферментативного гидролиза горохового белка и анализ аминокислотного состава пептидных смесей, полученных в результате гидролиза легумина и вицилина. Проведен анализ текущего состояния рынка, его перспектив и ключевых технологических вызовов, включая необходимость оптимизации методов экстракции и очистки растительных белков для улучшения их функциональных свойств и вкусовой привлекательности. В контексте этих вызовов особое внимание уделено исследованию ферментативного гидролиза гороховых белков (легумина и вицилина) с использованием микробной протеазы. Результаты проведенных исследований демонстрируют, что ферментативный гидролиз является эффективным методом модификации растительных белков, позволяющим получить смеси пептидов с разнообразными биологическими активностями. В частности идентифицированы пептиды, способные ингибировать активность ферментов АПФ и ДПП4, а также стимулировать высвобождение вазоактивных веществ, что открывает перспективы для разработки новых функциональных продуктов питания и фармакологии. Сравнительный анализ результатов гидролиза легумина и вицилина выявил различия в структуре и составе образующихся пептидов, что указывает на возможность селективного получения пептидов с различными свойствами. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале ферментативного гидролиза для повышения ценности и функциональности растительных белков, открывая новые возможности для их применения в различных отраслях. Сформулированы рекомендации по дальнейшим исследованиям и развитию инновационных технологий для производства растительных белков с учетом потенциала ферментативного гидролиза и биоактивных пептидов.

Белок, пищевая ценность, пищевая промышленность, компонент, рацион

Короткий адрес: https://sciup.org/140309770

IDR: 140309770 | УДК: 338.4: 68.357.7 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-244-260

Текст научной статьи Анализ современного рынка растительных белков и технологических решений их получения

Введение. По своей сути белки – это высокомолекулярные органические соединения, состоящие из аминокислот. Они играют важную роль в структуре и функционировании живых организмов, являясь незаменимым компонентом общего рациона питания, и не имеют полноценной замены другими макронутриентами (липидами, углеводами, пищевыми волокнами). Белок – это фундаментальный строительный материал различных тканей, при этом являясь основным компонентом ферментов, гормонов и антител, а его роль в поддержании иммунной системы, клеточной сигнализации и регенерации клеток неоспорима. Таким образом, в условиях растущего глобального спроса на качественное питание поиск и разработка эффективных технологий получения и модификаций растительных белков приобретает особую актуальность.

Однако биологическая ценность белка определяется не только его аминокислотным составом, но и такими факторами, как биодоступность, усвояемость, наличие антипитательных факторов, а также используемыми методами его переработки. Стоит отметить, что аминокислотный профиль растительных белков отличается от животных белков, что может повлиять на степень усвояемости и на общую биологическую ценность. При этом незаменимые аминокислоты, которые организм человека не способен синтезировать самостоятельно, должны поступать с пищей независимо от ее происхождения, и высококачественный белок должен содержать достаточное количество всех девяти незаменимых аминокислот в оптимальном соотношении, обеспечивая полноценное функционирование организма.

Разнообразие растительных источников белка, таких как горох, соя, рис и другие, предлагает альтернативу животным белкам, что актуально в контексте устойчивого развития и сокращения общей экологической нагрузки. Однако, для того чтобы растительные белки могли успешно конкурировать с традиционными источниками, необходимы инновационные технологии переработки, которые позволят улучшить их биодоступность, усвояемость и функциональные свойства. В данной статье мы проанализируем современный рынок растительных белковых продуктов, сфокусировавшись на гороховом белке, изучим возможности его модификации посредством ферментативного гидролиза.

Цель исследования – анализ рынка растительных белков, разработка и оценка ферментативного гидролиза гороховых белков как способа получения биоактивных пептидов и улучшения их функциональных свойств.

Задачи: анализ развития рынка растительных белков; исследование методов получения горохового белка; продуктов ферментативного гидролиза горохового белка; анализ аминокислотного состава пептидных смесей, полученных в результате гидролиза легумина и вицилина [1].

Объекты и методы. В качестве объекта для исследования были использованы образцы зеленого гороха, выращенные в Красноуфимском районе Свердловской области в 2024 г. на частных территориях компании, предназначенные для оптовых продаж как для чистой продажи продукта, так и в качестве составляющей при производстве различных пищевых продуктов. Ферментативный гидролиз легумина и вицилина горохового белка с целью их последующего анализа включал этапы, представленные на рисунке 1.

Очистка и измельчение гороха до <0,5 мм

Выделение белков методом щелочной экстракции:

-

- растворение 100 г гороховой муки в 1 л воды;

-

- добавление NaOH до pH 10-11;

-

- перемешивание в течение 2 часов при комнатной температуре;

-

- центрифугирование при 8000 g в течение 20 минут;

-

- сбор супернатанта

Преципитация

-

- Регулирование pH супернатанта до pH 4,5-5,0 добавлением HCI1М.

-

- Центрифугирование при 8000 g в течение 20 минут.

-

- Сбор осадка (сырой белковый концентрат)

Очистка диализом воды для удаления остатков солей

Подготовка микробной протеазы: с концентрацией 10 U/мл

Проведение ферментативного гидролиза 55 °C, pH 8,0, время 90 минут в соотношение фермент/белок 1:50

Гидролиз легумина

-

- Смешивание 5 мл раствора легумина (10 мг/мл) с 250 мкл раствора протеазы (10 U/мл).

-

- Проведение гидролиза в течение 90 минут.

-

- Нагревание реакционной смеси до 90 °C в течение 10 минут для инактивации фермента

Гидролиз вицилина

-Смешивание 5 мл раствора вицилина (10 мг/мл) с250 мкл раствора протеазы (10 U/мл).

-

- Проведение гидролиза в течение 90 минут.

-

- Нагревание реакционной смеси до 90 °C в течение 10 минут для инактивации фермента

Определение аминокислотных последовательностей полученных образцов методом масс-спектрометрия (LC-MS/MS)

Рис. 1. Схема проведения ферментативного гидролиза легумина и вицилина горохового белка и их анализа

Scheme of enzymatic hydrolysis of legumin and vicilin of pea protein and their analysis

В условиях формирования понимания важности правильно построенного рациона питания и более бережного отношения к своему здоровью и природе все большее количество людей рассматривают внедрение растительных белков в свой рацион. Данные белки обладают высоким запасом заменимых и незаменимых аминокислот, позволяющих закрывать основные пот- ребности человеческого организма и повышать общее разнообразие рациона. Таким образом, повышение осознанности в потребляемой пище и изменение отношения к окружающей среде говорят о постоянном росте производимых растительных белков. Прогнозируемый рост мирового производства растительных белков с 2023 по 2031 г. представлен на рисунке 2 [2, 3].

Il ll .1

Изоляты

Концентраты

Текстураты

-

■ 2023 ■ 2031

Рис. 2. Прогнозируемый рост развития мирового производства продуктов из растительных белков, млрд $

Projected growth in global plant protein production, $ billion

Несмотря на возможность широкого внедрения растительных белков в повседневный рацион питания, животные белки легче усваиваются, а также имеют высокую биологическую ценность, процент поглощенного азота, сохраняющегося в организме, и скорректированный по усвояемости аминокислотный балл, что позволяет говорить о равноценной важности данных белков в рационе. При этом стоит отметить, что животные белки имеют меньшее количество а-спиралей, чем растительные, что делает их гораздо более восприимчивыми к ферментативному расщеплению. Основной проблемой сохранения позитивного потребительского отношения к продуктам животного происхождения является повышенный углеродный след, оставляемый ими в процессе производства. Таким образом, постоянный рост рыночной стоимости белков животного происхождения, постоянная потребность в земле, воздействие на окружающую среду и явления эвтрофикации воды влияют на повышение скептического отношения и к данным продуктам. Кроме того, доверие потребителей к животным белкам постоянно изменяется в результате проблем с безопасностью пищевых продуктов, вызванных такими заболеваниями, как губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. Исходя из вышесказанного, можно говорить, что осознанный подход населения к продуктам животного происхождения активно влияет на потребительское отношение и изменение выбора в направлении увеличенного потребления продуктов растительного происхождения. Основные источники для производства белков в 2023 г. представлены на рисунке 3 [4, 5].

Растительного происхождения

Животного поисхождения

42 44 46 48 50 52 54 56

-

■ Продажи

Рис. 3. Основные источники для производства белков по происхождению Main sources for protein production by origin

Стоит отметить, что растительные белки, как и животные, содержат большое количество незаменимых аминокислот, необходимых для работы организма. Основной проблемой, влияющей на возможность широкого применения растительных белков в пищевой промышленности, является сложность протеологического переваривания данных продуктов организмом ввиду высокого содержания лигнанов в составе. При этом некоторые растительные белки содержат антипитательные элементы, влияющие на степень переваривания белков и снижение общей эффективности. Однако наличие широкого выбора методов первичной обработки, экстракции и модификации растительных белков может повысить их усвояемость благодаря уменьшению количества данных компонентов и улучшить общие физико-химические показатели конечного продукта.

На сегодняшний день растительные белки интенсивно изучаются благодаря своей возобновляемой и биоразлагаемой природе, а также высоким функциональным показателям: эмульгирующая и влагоудерживающая способность, возможность создания устойчивых пен, широкое применение в пищевой промышленности. При этом растительные белки также являются прекрасным материалом для микрокапсульных стенок, возможных к использованию в пищевых продуктах, фармацевтических препаратах и косметике [6]. Белки растительного происхождения, как функциональные ингредиенты в пищевых продуктах, являются экономичной и универсальной альтернативой животным белкам. Однако возможность успешной и повсеместной замены животных белков в пищевой промышленности требует роста общих технологических достижений. При этом возможность развития любого технологического процесса получения растительных белков должна основываться на выведении и понимании взаимосвязи внутренней структуры растительных белков и ее влияния на определенные физико-химические показатели. Таким образом, изучение взаимосвязей между структурой белка и функциональными характеристиками имеет важное значение, что позволяет вывести наиболее корректный способ экстракции, основанной на растительных матрицах. Наличие широкого количества различных методов экстракции позволяет их разделить на традиционные (экстракция белка на водной основе с помощью щелочи, растворителя и использование детергента) и нетрадиционные, основанных на энергосберегающих эффектах (использование микроволн, ультразвука, высокоинтенсивных импульсов и обработка с помощью ферментов) [7, 8]. Актуальность использования традиционные методов экстракции белка в условиях сокращения общего количества отходов производств и возможности выработки большего количества желаемого продукта, снижается ввиду небольшого выхода белка и большей их денатурацией в конечном продукте. При этом снижение степени выхода растительного белка при использовании традиционных методов наиболее неустойчиво, поскольку зависит от многих аспектов: времени экстракции, растворителя, pH и температуры. Возможность использования различных методов экстракции и выбор первоначального источника позволяют получить продукты различных чистоты, физикохимических показателей и содержания белка. Содержание основных белков в различных продуктах растительного происхождения представлено в таблице 1 [3, 9].

Таблица 1

|

Растительный источник |

Альбумины |

Глобулины |

Проламины |

Глютелины |

|

Пшеница |

6–10 |

5–8 |

35–40 |

40 |

|

Рис |

2–6 |

12 |

4 |

80 |

|

Ячмень |

3–5 |

10–20 |

35–45 |

35–45 |

|

Кукуруза |

4 |

4 |

60 |

26 |

|

Сорго |

2–7 |

2–10 |

35–60 |

20–35 |

|

Соя |

– |

90 |

– |

– |

|

Горох |

15–25 |

50–60 |

– |

– |

|

Нут |

8–12 |

53–60 |

3–7 |

19–25 |

|

Люпин |

25 |

75 |

– |

– |

|

Рапс |

20 |

60 |

2–5 |

15–20 |

Содержание белков в растительных продуктах, %

Protein content in plant foods, %

Таким образом, развитие современного рынка растительных белков направлено на развитие современных технологий, позволяющих обеспечить повышенную сохранность окружающей среды и увеличить эффективность экстракции с учетом снижения общего протеолиза белковых молекул с учетом сохранением их структуры. При этом современные методы экстракции уже не оказывают пагубного воздействия на экологическую систему, а полученные белки безопасны для использования человеком, поскольку использование небольших количеств токсичных химикатов и растворителей не оказывает пагубного влияния на организм. Следовательно, с постоянным ростом осведомленности потребителей о недостатках животных белков современные исследования должны сосредоточиться на повышении общей эффективности обработки и использования растительных белков в пищевой промышленности. Кроме того, помимо основного интереса потребителей и ученых в развитии способов экстракции и повышении общих показателей, пищевая про- мышленность, а также коммерческие игроки должны быть также заинтересованы в проблемах и возможностях инвестирования в рынок растительного белка.

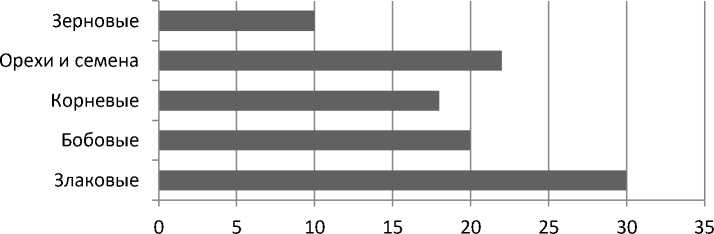

В последнее время наблюдается растущая тенденция использования растительных белков в качестве экономически эффективной и адаптируемой замены источников животного белка в рационе человека. Таким образом, с целью развития данного рынка растительные белки бобовых (соя, горох, нут, маш и фасоль), злаковых (овес, рис, пшеница и кукуруза) и масличных культур (арахис, семена тополя, кунжут и подсолнечник) были тщательно исследованы и включены в перечень пищевых биологических добавок. Помимо основных этапов развития рынка растительных белков отмечается распределение в общем количестве производств, направленных на экстракцию различных белковых растительных продуктов. Распределение мирового рынка растительных белков по видам представлено на рисунке 4 [10].

Рис. 4. Распределение мирового рынка растительного белка по видам (2023 г.) Global Plant Protein Market Breakdown by Type (2023)

Бобовые – одни из наиболее распространенных и широко применяемых растительных продуктов в пищевой промышленности, все чаще включаемых в рацион человека (после злаков). Растительные продукты семейства бобовых считаются наиболее дешевым источником растительного белка и других жизненно важных пищевых элементов. Так, семена гороха содержат два важных белка-глобулина: вицилин и легумин. При этом они также являются богатым источником лизина и содержат сбалансированный аминокислотный профиль.

Бобовые в рационе человека, независимо от направленности их использования, оказывают существенное влияние на общее состояние здоровья и полноценность питания потребителя, поскольку содержат большое количество белков, калорий, витаминов и минералов. Бобовые считаются хорошим источником белка, поскольку содержат достаточное количество аминокислот и способны закрывать основные потребности организма в данных пищевых элементах. Стоит отметить, что несмотря на высокие показатели содержания различных аминокислот, данные продукты в сравнении с животными белками обладают более низкой пищевой ценностью.

В течение последних 20 лет показатель аминокислотной усвояемости белка (PDCAAS) использовался в качестве инструмента для оценки качества белка [11, 12]. Значения PDCAAS для большинства бобовых ниже 100 (горох 50–68, чечевица 51–63, нут 52, фасоль 53–67, арахис 30–75), однако данные значения не являются постоянными и зависят от разновидности, сорта и технологии переработки анализируемого растительного продукта. Так, основным фактором снижения возможности усвоения белка и влияющего на показатели PDCAAS является высокий уровень природных антипитательных веществ в бобовых, таких как ингибиторы трипсина и танина. Несмотря на основные показатели содержания антипитательных веществ в составе бобовых (фитиновых кислот, фенолов и танинов), последние исследования показывают, что они могут выступать в качестве потенциальных антиоксидантов с полезными для здоровья свойствами. Таким образом, формирование устойчивой структуры или удаление данных молекул варьируется в зависимости от предпочтений потребителя. Например, даже небольшое содержание фитиновой кислоты обладает значи- тельным антиоксидантным, гипогликемическим и антиканцерогенным действием на организм, что позволяет рассматривать их сохранность в допустимых значениях в составе растительных продуктов. При этом стоит отметить, что бобовые также содержат определенные группы ан-типитательных соединений, способных подавлять усвояемость белка путем снижения активности ферментов, участвующих в их расщеплении, что иногда может приводить к образованию комплексов аутоантигенов [13]. Традиционные методы приготовления пищи, включая замачивание, проращивание, кипячение и ферментацию, способны нейтрализовать антипитатель-ные элементы и увеличить биодоступность питательных веществ, а также улучшить общие органолептические показатели бобовых. Данные способы традиционной обработки также облегчают усвоение и переваривание белков и углеводов, что позволяет достигнуть более высоких показателей полезного потребления.

Использование белков бобовых в рецептурах пищевых продуктов зависит от физико-химических показателей белка выбранного продукта, оказывающих влияние на их поведение в пищевой системе в процессе переработки, хранения, приготовления и дальнейшего использования. В соответствии с механизмом действия функциональные свойства белков делятся на три основных блока [14]:

– характеристики, связанные с гидратацией (способность поглощать воду/масло, загущение, растворимость);

– свойства, связанные со структурой белка и реологическими характеристиками (агрегация, эластичность, вязкость, адгезивность, гелеобразование);

– свойства, связанные с характеристиками поверхности белка (эмульгирующая и пенообразующая способность, образование белково-липидных пленок, взбиваемость).

Данные показатели существенно зависят от факторов окружающей среды, условий обработки, а также размера/структуры молекул и распределения заряда молекул белка.

Среди различного выбора растительных белков, представленных среди бобовых, семена гороха (Pisum sativum L.) являются наиболее широко культивируемыми и употребляемыми в пищу. Они прекрасный источник биоактивных пептидов с антиоксидантными и ингибирующими свойствами ангиотензин-I-превращающего фермента (АПФ), играют ключевую роль в регуляции кровяного давления и водно-солевого баланса в организме и оказывают благотворное влияние на общее состояние здоровья. При этом их минимальная аллергенность, нетрансгенное разнообразие, высокое содержание питательных веществ, легкая доступность и происхождение как устойчивой культуры делают горох и экстрагируемый из него белок одной из наиболее жизнеспособных альтернатив тради- ционным и привычным белковым компонентам, таким как животный или соевый белок. Высокое содержание незаменимых аминокислот, таких как фенилаланин, аргинин, лизин, лейцин и изолейцин, редко встречающихся в составе растительных продуктов, позволяет называть гороховый белок высококачественным. Аминокислотный профиль горохового белка представлен в таблице 2 [6, 8].

Таблица 2

|

Аминокислота |

Количественное содержание |

|

Незаменимые аминокислоты |

|

|

Валин |

3,8±0,1 |

|

Лейцин |

5,8±0,1 |

|

Изолейцин |

3,5±0,1 |

|

Метионин |

0,8±0,1 |

|

Фенилаланин |

4,2±0,1 |

|

Треонин |

3,1±0,1 |

|

Лизин |

4,9±0,1 |

|

Гистидин |

2,2±0,1 |

|

Заменимые аминокислоты |

|

|

Аланин |

3,8±0,1 |

|

Аспаргиновая кислота |

10,6±0,1 |

|

Цистин |

0,8±0,1 |

|

Глутаминовая кислота |

13,1±0,1 |

|

Глицин |

3,6±0,1 |

|

Пролин |

4,1±0,1 |

|

Серин |

4,6±0,1 |

|

Тирозин |

3,2±0,1 |

Аминокислотный профиль горохового белка г/100 г Amino acid profile of pea protein g/100 g

Анализ аминокислотного счета изолята горохового белка (1,56) показал незначительное снижение данного показателя в сравнении с соевым изолятом (1,69), но повышенное его значение в сравнении с яичным белком (1,19). Также горох полевой содержит значительное общее количество белка (23,1–30,9 %), жира (1,5–2,0 %) и других второстепенных компонентов в зависимости от сорта, зрелости урожая и среды выращивания. Альбумины и глобулины являются двумя основными типами белка, присутствующими в горохе, и составляют от 10–20 до 70–80 % от общего количества белка гороха соответственно. По сравнению с глобулинами альбумины в горохе содержат большее количество важных аминокислот, таких как лизин, триптофан, метионин и треонин. Согласно последним исследованиям, было определено, что альбумины являются во- дорастворимыми метаболическими белками, в то время как большая составляющая часть белков группы глобулинов классифицируются как солерастворимые запасные белки. Таким образом, гороховый белок является новой и полезной альтернативой другим белкам в функциональных пищевых продуктах благодаря своей доступности, низкой стоимости, терапевтическому потенциалу, пищевым и биологическим показателям. Однако преимущества горохового белка и возможность его применения корректируются различными методами получения, определяющие чистоту конечного продукта, общую цену производства и сложность общего технологического процесса. Наиболее распространенные методы получения горохового белка, а также их преимущества и недостатки представлены в таблице 3 [1, 15, 16].

Методы получения белка гороха

Methods of obtaining pea protein

Таблица 3

|

Метод получения |

Описание |

Преимущества |

Недостатки |

|

Извлечение из семян гороха |

Механическое отделение белка от оболочки и крахмала; используются методы прессования, экстракции и фильтрации |

Сохраняет большую часть питательных веществ; доступен в виде муки, концентрата или изолята |

Требует дополнительных этапов обработки; может быть более дорогим |

|

Извлечение из гороховой муки |

Получение белка из уже готовой гороховой муки; используются методы экстракции с применением растворителей или ферментации |

Использует уже обработанный продукт; может быть более доступным |

Может содержать остатки крахмала и других веществ; качество белка может быть ниже |

|

Извлечение из горохового шрота |

Получение белка из остатков после переработки гороха на муку или масло; используются методы экстракции с применением растворителей или ферментации |

Использует отходы производства; может быть экологически более выгодным |

Качество белка может быть ниже; процесс получения может быть сложным |

|

Ферментация гороха |

Применение ферментов для разложения крахмала и получения белка; используется для получения белка с более высокой биологической ценностью |

Может быть более экологичным процессом; может улучшить усвоение белка |

Требует специализированного оборудования; может быть более дорогим |

В отличие от белков злаковых культур белок горохового белка отличается полным отсутствием глютена в составе, что позволяет использовать его как дополнительный или основной ценный компонент в составе безглютеновых пищевых продуктов благодаря высоким физикохимическим показателям, способности поглощать воду и масло, образовывать устойчивые и прозрачные гели. Таким образом, использование горохового белка в пищевой промышленности наиболее актуально в производстве различных напитков, соусов, заправок и выпечки благодаря возможности повышения основных органолептических показателей с использованием природных растительных продуктов. Так, использование горохового белка в качестве основного связующего компонента в мясных продуктах, благодаря более высокой водоудерживающей способности, позволяет получить готовое конечное изделие с меньшими тепловыми потерями и повышенными пищевыми и биологическими показателями.

Проведенный анализ существующих методов выделения и очистки белков гороха позволяет заключить, что для дальнейшей оптимизации их использования в пищевой промышлен- ности необходимы дополнительные исследования. В частности, одним из перспективных направлений является изучение возможностей ферментативного гидролиза основных запасных белков гороха – легумина и вицилина – с применением микробных протеаз. Данный подход, помимо улучшения технологических свойств выделенных белков, открывает перспективы для модификации их функциональных характеристик и повышения усвояемости. В связи с этим дальнейшая работа будет сосредоточена на анализе ферментативной активности микробных протеаз в отношении легумина и вици-лина.

Результаты и их обсуждение. Целью данного этапа исследования является оптимизация процесса гидролиза для повышения растворимости белков гороха, улучшения технологических характеристик и высвобождения потенциально биологически активных пептидов. Изучение влияния различных факторов, таких как концентрация фермента, pH, температура и время реакции, позволит выявить оптимальные условия для протеолиза, пригодные для масштабирования процесса и промышленного применения. Таким образом, продолжением данного исследования станет оценка потенциала ферментативного гидролиза для расширения спектра применения белков гороха, в том числе для создания новых продуктов и ингредиентов с улучшенными потребительскими и функциональными свойствами.

Анализ аминокислотной последовательности методом in silico, при помощи инструментов программы BIOPEP-UWM с базой данных белков и ферментов различного происхождения [1], ана- лиз биоактивных свойств полученных гидролизатов, полученных в результате ферментативного гидролиза легумина гороха зеленого с использованием микробной протеазы, показал образование гетерогенной смеси пептидов, отличающихся по длине и аминокислотному составу. Обнаруженные в последовательности разрывы, обозначенные пробелами, свидетельствуют о протеолитической активности фермента и подтверждают его способность расщеплять пептидные связи в молекуле легумина. Полученные данные демонстрируют эффективность использованной микробной протеазы в гидролизе легумина, а также указывают на образование разнообразных пептидных фрагментов в процессе ферментативной реакции. Наличие пептидов с потенциально важными аминокислотными мотивами, такими как RGD, позволяет предположить наличие биологической активности у отдельных фрагментов, что согласуется с ранее полученными результатами. Подчеркивается, что гетерогенность пептидного состава требует дальнейшего детального изучения и выделения отдельных пептидов для их идентификации и оценки функциональной активности. Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использованы для разработки новых биотехнологических подходов, направленных на получение пищевых ингредиентов и функциональных продуктов на основе гидролизованного легумина гороха зеленого. Биоактивные свойства пептидов, полученных в результате ферментативной активности микробной протеазы с легумином гороха зеленого, представлены в таблице 4.

Биоактивные свойства высвобожденных пептидов Bioactive properties of released peptides

Таблица 4

|

Структура пептидов |

Аминокислотный состав |

Проявляемая активность |

Физиологическая активность |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

IE |

Изолейцин, глутамат |

Ингибитор глутаматкарбоксипеп-тидазы Ингибитор АПФ |

Профилактика развития рака простаты у мужчин. Расширение просвета сосудов, снижение артериального давления и нагрузки на сердце, улучшение кровообращения, нефропротективное действие |

|

KE |

Лизин, глутамат |

Ингибитор ДПП-4 Ингибитор АПФ |

Инкретиновая активность, увеличение секреции инсулина, снижение выработки глюкагона. Расширение просвета сосудов, снижение артериального давления и нагрузки на сердце, улучшение кровообращения, нефропротективное действие |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

SE |

Серин, глутамат |

Стимулятор высвобождения вазоактивных веществ |

Регуляция кровяного давления и частоты сердцебиения |

|

QE |

Глутамин, глутамат |

Ингибитор ДПП-4 |

Инкретиновая активность, увеличение секреции инсулина, снижение выработки глюкагона |

Представленные данные демонстрируют, что пептиды, полученные в результате гидролиза белков гороха, обладают выраженной биологической активностью, обусловленной их аминокислотным составом. В частности, пептиды IE и KE проявляют ингибирующую активность в отношении ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), а также глутаматкарбоксипептидазы (для пептида IE) и дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) (для пептида KE). Ингибирование АПФ и ДПП-4 связывают с физиологической активностью пептидов, такой как расширение просвета сосудов, снижение артериального давления, улучшение кровообращения и нефропротективное действие, а также инкретиновая активность и регуляция уровня глюкозы в крови. Пептид SE, в свою очередь, стимулирует высвобождение вазоактивных веществ, тем самым демонстрируя потенциал для регуляции кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Пептид QE также ингибирует ДПП-4 подобно пептиду KE и обладает аналогичными эффектами, связанными с инкретиновой активностью. Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют заключить, что пептиды, полученные из гороха, обладают потенциалом для использования в качестве функциональных ингредиентов в пищевой и фармацевтической промышленности, для профилактики и коррекции различных физиологических нарушений, в частности сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Результаты анализа аминокислотной последовательности, полученной в результате ферментативного гидролиза вицилина гороха зеленого под действием микробной протеазы, продемонстрировали образование сложной смеси пептидных фрагментов. Выявленные разрывы в полипептидной цепи, визуализированные, подтверждают протеолитическую активность фер- мента, который эффективно расщепляет вици-лин на пептиды различной длины и аминокислотного состава. Отмеченная гетерогенность продуктов гидролиза указывает на неспецифич-ность фермента в отношении вицилина, что приводит к образованию широкого спектра пептидов. Наличие RGD-содержащего пептида в продуктах гидролиза вызывает интерес, поскольку эта последовательность известна своей ролью в процессах межклеточного взаимодействия и может иметь значимые физиологические эффекты. В отличие от результатов гидролиза легумина, рассмотренных ранее, пептиды, полученные из вицилина, характеризуются иным распределением длин и аминокислотным составом, что может свидетельствовать о влиянии структуры и аминокислотной последовательности субстрата на процесс гидролиза. Обнаруженные различия в продуктах гидролиза могут указывать на специфическую протеолитическую активность фермента по отношению к вицилину, обусловленную его структурой [17– 20]. В целом анализ полученной последовательности пептидов подтверждает перспективность применения ферментативного гидролиза вицилина для получения функциональных пептидов с потенциальными биологическими свойствами. Дальнейшие исследования, направленные на разделение и определение структуры каждого пептида, а также на оценку их биологической активности, позволят в полной мере раскрыть потенциал данного метода для использования в различных областях, включая пищевую и фармацевтическую промышленность. Биоактивные свойства пептидов, полученных в результате ферментативной активности микробной протеазы с вицилином гороха зеленого, представлены в таблице 5.

Биоактивные свойства высвобожденных пептидов

Bioactive properties of released peptides

Таблица 5

|

Структура пептидов |

Аминокислотный состав |

Проявляемая активность |

Физиологическая активность |

|

RGD |

Аргинин, глицин, апартат |

Ламининоподобный пептид Антитромботический пептид |

Антиметастатическое средство Профилактика тромбоза |

|

IE |

Изолейцин, глутамат |

Ингибитор глутаматкарбоксипептидазы Ингибитор АПФ |

Профилактика развития рака простаты у мужчин. Расширение просвета сосудов, снижение артериального давления и нагрузки на сердце, улучшение кровообращения, нефропротектив-ное действие |

|

KE |

Лизин, глутамат |

Ингибитор ДПП-4 Ингибитор АПФ |

Инкретиновая активность, увеличение секреции инсулина, снижение выработки глюкагона. Расширение просвета сосудов, снижение артериального давления и нагрузки на сердце, улучшение кровообращения, нефропротектив-ное действие |

|

AD |

Аланин, апартат |

Ингибитор ДПП-4 Ингибитор альфа-глюкозидазы |

Инкретиновая активность, увеличениесекреции инсулина, снижение выработки глюкагона. Профилактика болезни Помпе |

|

ND |

Аспарагин, апартат |

Ингибитор ДПП-4 |

Инкретиновая активность, увеличение секреции инсулина, снижение выработки глюкагона |

|

NE |

Аспарагин, глутамат |

Ингибитор ДПП-4 |

|

|

QE |

Глутамин, глутамат |

Ингибитор ДПП-4 |

|

|

VD |

Валин, апартат |

Ингибитор ДПП-4 |

|

|

FE |

Фенилаланин, глутамат |

Ингибитор глутаматкарбоксипептидазы |

Профилактика развития рака простаты у мужчин |

Представленные выше результаты расширяют понимание биологической активности пептидов, полученных в результате гидролиза белков гороха, демонстрируя их многофункциональный потенциал. Помимо ингибирования АПФ и ДПП-4, обнаруженного ранее, выявлены новые типы активности и соответствующие им физиологические эффекты. Пептид RGD, обладающий ламининоподобной структурой, проявляет антитромботическую активность, что указывает на его потенциал в профилактике тромбозов и в качестве антиметастатического средства. Пептиды IE и KE, как и ранее, демонстрируют ингибирующую активность по отношению к

АПФ и ДПП-4 соответственно, подтверждая их роль в регуляции сердечно-сосудистой системы и уровня глюкозы. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о наличии нескольких пептидов (AD, ND, NE, QE, VD), способных ингибировать ДПП-4, что подчеркивает значимость гороховых белков как источника пептидов с инкретиновой активностью и потенциалом для регуляции гликемического контроля. Интересно отметить, что пептид AD дополнительно ингибирует альфа-глюкозидазу, что может способствовать профилактике болезни Помпе [21–23]. Пептид FE проявляет ингибирующую активность в отношении глутаматкарбоксипептидазы ана- логично пептиду IE, что может быть связано с его потенциальным применением в профилактике рака простаты. Таким образом, результаты анализа таблицы подтверждают, что гидролизат белков гороха является источником биоактивных пептидов с широким спектром физиологической активности, что позволяет рассматривать его как перспективный ингредиент для функционального питания и фармакологии.

Таким образом, проведенное исследование было направлено на изучение возможностей ферментативного гидролиза основных запасных белков гороха – легумина и вицилина – с использованием микробной протеазы, с целью получения биоактивных пептидов и модификации функциональных свойств данных белков. Анализ результатов показал, что микробная протеаза эффективно гидролизует как легумин, так и вицилин, однако характер протеолиза различается для этих двух белков [22, 24].

Легумин . Ферментативный гидролиз легуми-на привел к образованию гетерогенной смеси пептидов, характеризующихся различной длиной и аминокислотным составом. Наличие пробелов в аминокислотной последовательности подтверждает протеолитическую активность фермента, а также указывает на образование различных пептидных фрагментов. Было установлено присутствие пептидов, содержащих потенциально биологически активные мотивы, такие как RGD.

Вицилин . Аналогичным образом, гидролиз вицилина также привел к образованию гетерогенной смеси пептидов, однако с иным набором последовательностей и характеристик. Полученные пептиды также включают фрагменты, содержащие RGD-мотив, что указывает на их потенциальную биологическую активность. Сравнительный анализ показал, что, хотя протеаза эффективно гидролизует оба белка, продукты гидролиза отличаются как по длине пептидов, так и по их аминокислотному составу.

При этом стоит отметить, что сравнительный анализ аминокислотных последовательностей, полученных после гидролиза легумина и вици-лина, выявил, что микробная протеаза проявляет некоторую специфичность по отношению к этим белкам. Характер протеолиза различается, что может быть обусловлено различиями в структуре и аминокислотных последовательностях самих белков, а также, возможно, различным доступом фермента к расщеплению в их молекулах. Несмотря на различия, в обоих случаях были обнаружены пептиды, содержащие RGD-мотив, что указывает на их потенциал в качестве компонентов, влияющих на клеточную адгезию.

Анализ аминокислотных последовательностей позволил идентифицировать ряд пептидов, проявляющих ингибирующую активность в отношении ферментов, таких как АПФ и ДПП-4, а также демонстрирующих стимуляцию высвобождения вазоактивных веществ. Полученные результаты подтверждают, что ферментативный гидролиз гороховых белков является эффективным методом получения биоактивных пептидов, обладающих разнообразными физиологическими свойствами. Также стоит отметить, что использование микробной протеазы является перспективным подходом для модификации белков гороха, а именно легумина и вицилина, с целью получения биологически активных пептидов с потенциалом для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Протеаза эффективно гидролизует оба белка, однако с различным характером протеолиза, что открывает возможности для селективного получения различных пептидов путем оптимизации условий ферментативной обработки. Полученные результаты представляют собой важную основу для дальнейших исследований по выделению, идентификации и оценке функциональной активности отдельных пептидов, а также для разработки новых пищевых продуктов и ингредиентов с улучшенными технологическими и потребительскими характеристиками.

Заключение. Исследование рынка растительных белковых продуктов демонстрирует его значительный потенциал и растущую значимость в контексте обеспечения продовольственной безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Растительные белки, являясь более устойчивой альтернативой животным белкам, привлекают внимание благодаря сниженным требованиям к ресурсам и меньшему объему выбросов парниковых газов. Однако для дальнейшего развития данного рынка и его полноценного удовлетворения потребностей потребителей необходимо преодолеть ряд технологических вызовов, включая оптимизацию методов экстракции, очистки, улучшения функциональных свойств и вкусовой привлекательности растительных белков.

При этом ферментативный гидролиз белков гороха, как показало наше исследование, является перспективным подходом для повышения ценности и функциональности растительных белков. Применение микробных протеаз к легумину и вицилину гороха позволяет получить смеси пептидов различной длины и аминокислотного состава, которые могут обладать широким спектром биологической активности. В частности, нами были идентифицированы пептиды, способные ингибировать активность ферментов АПФ и ДПП-4, а также стимулировать высвобождение вазоактивных веществ, что открывает возможности для их применения в функциональных продуктах питания и фармакологии. При этом сравнительный анализ продуктов гидролиза легумина и вицилина выявил некоторые различия в структуре и последовательностях, что может быть использовано для селективного получения пептидов с различными свойствами.

Внедрение методов ферментативного гидролиза и выделения биоактивных пептидов открывает новые перспективы для рынка растительных белков, делая их не только более питательными, но и функциональными. Эти результаты подтверждают, что дальнейшие исследо- вания в области биотехнологий и ферментации должны быть направлены на оптимизацию и масштабирование этих процессов для получения новых ингредиентов с улучшенными технологическими и потребительскими свойствами.

Таким образом, данные выводы позволяют сформировать следующие рекомендации, направленные на развитие рынка растительных белков:

– продолжать исследования в области растительных белков, в том числе с использованием ферментативного гидролиза, для уточнения их влияния на организм, получения биоактивных пептидов и разработки оптимальных рекомендаций по их использованию;

– развивать инновационные технологии для производства растительных белков, в том числе методы ферментативного гидролиза, чтобы сделать их более доступными и улучшить их качество и функциональные свойства;

– повышать осведомленность населения о преимуществах использования растительных белков, включая функциональные преимущества обогащенных биоактивными пептидами продуктов.