Анизотропность и пористость как факторы флуктуации экзотермических процессов при хранении зерна

Автор: Джанкуразов Б. О., Ахмеджанов Т. К., Джанкуразов К. Б., Джанкуразов А. К., Джанкуразов Р. К.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 3 (128), 2020 года.

Бесплатный доступ

Научно-обоснованная оценка и управление состоянием хранящегося зерна на основе достоверной информации обеспечивает надежный прогноз направленности взаимосвязанных физико-химических и биохимических процессов с целью своевременного принятия мер по предотвращению количественно-качественных потерь и пищевой безопасности зерна. Исходя из стационарности процесса хранения зерна, предлагается использовать систему дифференциальных уравнений, описывающих условия теплопередачи путем конвективного переноса, теплопроводности, диффузии кислорода сквозь слой анизотропного, пористого материала для предотвращения самосогревания зерна. Установлен уровень активационного барьера Еа=123 кДж/моль зерновой массы, как термодинамической системы, при достижении котрой в ней образуется устойчивый внутренний источник тепла. Для учета основных факторов и прогнозной оценки возможных экзотермических процессов в зерновой массе (на токах, в элеваторах, при транспортировке, хранении и т.д.) предлагается использовать имитационную математическую модель.

Имитационное моделирование, анизотропия, микроструктура, экзотермические, физико-химические процессы, энергия активации, модельдеу, микроқұрылым, экзотермиялық, физика-химиялық процестер, белсендіру энергиясы

Короткий адрес: https://sciup.org/140250906

IDR: 140250906 | УДК: 664. | DOI: 10.48184/2304-568X-2020-3-61-67

Текст научной статьи Анизотропность и пористость как факторы флуктуации экзотермических процессов при хранении зерна

Исходя из природы пищевых продуктов (зерно как физико-, химико- и биологически-активная система), качество пищевых продуктов - это динамическое состояние, непрерывно изменяющееся, стремящееся к все более низким (за исключением процессов дозревания) уровням.

Практически все пищевые продукты, в т.ч. и зерно являются капиллярно-пористыми, коллоидными телами.

Процесс сорбции влаги разветвленной сетью микропор и мезопор в зерне происходит в результате наличия в окрестностях активных центров (ОН -, -О-, -NH-, NH 2, , -СООН-, SH-), располагающих некоторым запасом свободной энергии. Процесс идет в условиях малой диэлектрической проницаемости за счет сильных электростатических взаимодействий между протонами воды и полярными группами, сопровождается с выделением теплоты фазового перехода [1 - 9]. При этом в поровое пространство почти одновременно с влагой поступает кислород - сильнейший окислитель.

Самопроизвольные процессы сорбции и увлажнения зерна развиваются под влиянием Лапласовского давления pσ (Па) и проис-

2 σ ходят по уравнению [2,7,8]: pσ = , (1)

r где: σ - поверхностное натяжение, Н/м;

r - радиус мениска в капиллярном образовании эндосперма зерна, м.

Из уравнения видно, что чем меньше радиус кривизны мениска над поверхностью полимолекулярного слоя воды в капиллярных образованиях пористого тела, тем сильнее сила всасывания.

Аддитивное действие этих процессов при положительной температуре и создает начальный импульс экзотермическим процессам в группе зерен, активизации микрофлоры и далее, в результате флуктуации гигротер-мических параметров межзернового адгезионного матрикса - МЗП, послойной стратификации зерновой насыпи при загрузке силосов процесс самосогревания обретает спонтанный характер, охватывая все смежные участки зернохранилища.

Взаимная диффузия макромолекул на границе раздела соприкасающихся поверхностей двух и более зерен является следствием сродства между мономерами поверх- ностных слоев и их термодинамической совместимости. Эти процессы сопровождаются образованием межзернового адгезионного матрикса, который заканчивается образованием точки сингулярности экзотермических процессов.

Зерновая масса, как термодинамическая система формирует для себя свой тепловлажностный режим как в объеме насыпи, так и в приграничном слое. В этих условиях анизотропность и инерционность теплофизических характеристик единичной зерновки и зерновой массы в целом, оказывают аддитивное действие на развитие физико-химических, физиологических и микробиологических процессов в ограниченном пространстве, соприкасающихся, сдавливающихся точечными контактами, объединенных межзерновым адгезионным матриксом - МЗАМ, зерен, приводит к образованию внутренних источников тепла и очагов самосогревания [1-9].

Объекты и методы исследований

В качестве объекта исследования выбрано свежеубранное зерно пшеницы сорта Омская-18 урожая 2019 г. Исходное зерно не подвергалось сушке, самосогреванию и длительному хранению.

Экспериментальные исследования базировались в лабораториях Казахского национального аграрного университета, ТОО «Алейрон» на экспериментальной установке Джанкуразова Б.О., позволяющей проводить визуальные исследования сыпучих материалов в объеме зерновой насыпи. Влажность зерна, температура и влажность воздуха межзернового пространства устанавливались стандартными и экспресс-методами на приборах WILE-65, тепловизором AGA-Thermovision и дистанционным термометром INFRARED DT8380, CLOCK/HUMIDITY HTC-1. Их точность находится в диапазоне 0,5% -1,5%. Изучение микроструктуры зерна проводилось на сканирующем электронном микроскопе JSM-120 Япония.

Результаты и их обсуждение

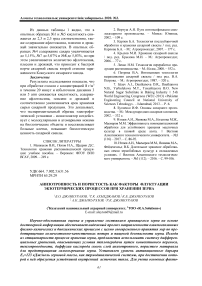

Совместное рассмотрение физических параметров единичной зерновки, развитие экзотермических процессов в микрокапиллярах наноструктуры эндосперма зерна обусловленные расклинивающим действием тонких слоев влаги в поровом пространстве зерновки и теплотой фазового перехода 1-го рода (рис.) 1.

Рисунок 1. Разрыхление и развитие экзотермических процессов в капиллярно-коллоидной пористой структуре эндосперма зерна, обусловленные градиентом влагосодержания и теплотой фазового перехода 1го рода.

1-микрокапилляры; 2-закрепленный белок; 3-крахмал; 4,5 – промежуточный белок; 6 – микротрещины; 7-свободная влага; 8-адсорбированный монослой воды; 9-активные центры органических молекул; 10-образование мениска в микропорах.

Учитывая, что влага в зерне является не только «mater», но и «matrix» жизни и выступает активно действующим фактором и средой, в которой разыгрываются биохимические процессы в эндосперме и анатомических частях микроструктуры зерна, которые являются анизатропными и приводят к флуктуации экзотермических процессов.

Из рисунка 1 показано влияние градиента влажности между центральной частью зерна и периферийными слоями на диффузию влаги в глубь зерна и развитие трещин между крахмальными зернами и прикрепленным белком (haftprotein).[1-9].

Проникновение влаги в зерновку сопровождается экзотермическими процессами в капиллярно-коллоидной пористой структуре эндосперма зерна, обусловленное градиентом влагосодержания и теплотой фазового перехода 1-го рода. Вместе с тем, тонкие пленки связанной воды толщиной 0,1 мкм обладают расклинивающими свойствами и оказывают разрыхляющее воздействие на микроструктуру зерновки пшеницы, увеличивая удельную поверхность реагентов. Толщина пленки адсорбированной на поверхностях капиллярно-пористых и коллоидных тел не только уменьшается, но и с увеличением дисперсности среды усиливается ее расклинивающее действие.

Это явление обусловлено сильными электрическими взаимодействиями между полярными группами зерна и влагой [1-9].

С появлением свободной влаги происходит гидролиз нутриентов гексозы, которые тоже являются экзотермическими.

По данным Волькенштейн М.В., сильные электрические взаимодействия между некомпенсированными зарядами электронных оболочек молекул субстрата и активного центра осуществляются с выделением 5-20 кДж /моль адсорбированного субстрата [2,3,8,9]. При этом дополнительные выделения тепла происходят за счет полимолекулярной адсорбции и капиллярной конденсации и развития микробиологических процессов.

Таким образом, суммарная энергия колебаний упругих волн протонов обусловленных фазовыми переходами влаги может достигать 20-40 кДж/моль, и в среднем составляет – 30 кДж/моль. [8].

Вместе с тем, при дыхании зерна заметный вклад на тепловыделение вносит и разложение межклеточной клетчатки периферийных слоев зерновки. Окисление клетчатки (целлюлозы) проходит в две фазы. Первая фаза – это гидролиз под действием выделяемых микроорганизмами экзоферментов до β-глюкозы, а вторая фаза – это полное окисление поглощенной микробами β-глюкозы до углекислого газа и воды.

Расчет по уравнению аэробного дыхания гексозы показывает выделение дополнительных 57,4 кДж/моль тепла за счет экзотермических окислительных процессов, происходящих в периферийных слоях - плодовая и семенная оболочки.

Экспертная оценка показывает, что вследствие анизотропности единичных зерновок по теплопроводности, только десятая часть теплогенеза проникает внутрь зерновки, что составляет около 5 кДж/моль. Остальная рассеивается конвективными потоками в МЗП и активно используется микрофлорой и вредителями зерна.

Таким образом, суммарное уменьшение величины активационного барьера Е а за счет тепла фазового перехода влаги и субстрата, в результате конформационных изменений в нем, а также разложения межклеточной клетчатки составит:

Е а = 30 кДж/моль + 88 кДж/моль + 5 кДж/моль =123 кДж/моль (2).

где Е а - величины активационного барьера, кДж/моль.

Полученное значение энергии активации несколько превышает величину энергии активации биохимических процессов в пищевых продуктах (50…100 кДж/моль), но имеет тот же порядок [8].

Аддитивность перечисленных процессов активизирует ферментные системы алейронового слоя, которые приводят к тому, что ограниченная межзерновым адгезион- ным матриксом единичная зерновка или группа зерен в течение 3…6 суток преодолевают активационный барьер Еа=123 кДж/моль.

За счет анизотропии и пористости зерна и зерновой массы происходит спонтанное возникновение очагов самосогревания смежных участках насыпи. В результате развития физико-химических и биохимических процессов на границе разделов фаз – «твердый скелет зерна-влага» в условиях низкой теплопроводности, значительной удельной поверхности, гигроскопичности, химической и биохимической лабильности зерна приводит к быстрому накоплению тепла в массе материала и самосогреванию.

Для оценки кинетики экзотермических процессов при хранении зерна проведены исследования процесса самосогревания зерна на стендовой экспериментальной установке.

На рисунке 2 представлена термограмма результата эксперимента с зерном со следующими параметрами:

-

- влажность зерна – 15%, температура -20оС, температура внутреннего источника тепла- 38оС. На термограмме горизонтальная линия - абсцисса - указывает разность температур между смежными участками.

Рисунок 2. Термограмма распространения температурной волны от внутреннего источника тепла.

Разница в цветах на термограмме составляет 0,5оС. Максимальная контролируемая разность между температурами составляет 10оС. Светлые участки соответствуют участкам повышенной температуры и наоборот.

Из рисунка видно, что перенос тепла из внутреннего источника происходит как кон-дуктивным методом (через точки контакта между зернами) так и конвективным переносом. Обработка результатов эксперимента из очага самосогревания происходит путем поглощения и рассеивания энергии в объеме гетерогенной системы зерно-воздух. Вместе с тем, темп распространения температуры лимитируется величиной площади контактов между зерновками, наличием зерновой примеси, а также анизотропностью свойств анатомических частей зерна. Вместе с тем необходимо учитывать, что часть теплового излучения диффузно отражается вглубь греющегося зерна. Такие терморадиационные процессы вносят дополнительный вклад на развитие процесса самосогревания. На границе раздела слоев образуется промежуточный слой шириной 10-12 см, температура которого находится на стадии выравнивания. Таким образом, внутренний источник тепла локализуется от окружающих групп зерен.

Для учета основных факторов и оперативной оценки возможных экзотермических процессов в зерновой массе (на токах, в эле- ваторах, при транспортировке, хранении и т.д.) предлагается использовать имитационную математическую модель: [4-9]

С з Ү з^ = МУ 2 т ) + f (3)

с начальным

Т т =о =Т о , (x, y, Z > 0), (4)

граничным условием

^dT ± a i (T - T b )l z = h = 0 , т > 0 (5)

dZ и условиями сопряжения dT dT dT

X dZ Z = H”X dX X = A” X dY

I Y = B = M c

dT c d ( x , y , z )

, т ^ 0

В математической модели величина f – представляет собой функцию источников выделения и поглощения тепла, которую можно представить как: f=f 1 +f 2 +f 3 ,, (7)

где f 1 – функция источников выделения тепла от биохимических процессов дыхания зерновой массы в соответствии с уравнением аэробного дыхания зерна:

С 6 Н 12 О 6 + 6 О 2 = 6 Н 2 О + 6 СО 2 + 2824 кДж ;

f 2 – функция источников поглощения (выделения) тепла за счет конвекции; f 3 -функция источников поглощения (выделения) тепла за счет испарения влаги (теплота фазового перехода Н 2 О (ж)→Н 2 О (г) составляет 44 кДж/моль). Следует отметить, что биохимическое окисление зерна происходит в мик-ропоровом пространстве, размеры которых на порядок больше размеров субстрата (крахмал, белок, липиды) и носит гетерогенный характер. Так как в микропоровом пространстве длина свободного пробега молекул воды составляет 510 нм, а кислорода 417 нм, то в окрестностях активных центров, располагающих некоторым запасом свободной энергии, вслед за молекулами воды проникают молекулы кислорода. В результате происходит аддитивное сложение процессов гидролиза и окисления органических молекул эндосперма зерна. Расчет скорости химической реакции k T окисления можно расчитать по уравнению:

k T = S з U s , (9)

где: S з - площадь окисления в объеме зерна, м2/м3;

U s - скорость сорбции кислорода зерном.

Очевидно, с ростом температуры величина Sз возрастает, чем и можно объяснить физическую сущность явления повышения величины Us. Анализ уравнения показывает, что самой горячей точкой является группа зерен, объединенных МЗАМ, которая формируется спонтанно в результате флуктуации тепло-влажностных параметров зерновой насыпи. Очевидно, что близкую к реальной зависимость роста температуры как функцию свойств материала, газодинамических условий и др. параметров можно получить, решая систему дифференциальных уравнений, описывающих условия теплопередачи путем конвективного переноса, теплопроводности, диффузии кислорода сквозь слой зерновой массы.

Исходя из условий стационарности процесса [7,8,9,10], Франк-Каменецкий рассчитал условия самосогревания дисперсного материала, принимая, что реакция идет в кинетической области и поэтому не зависит от диффузии кислорода в зону реакции. Таким образом условие стационарности можно описать уравнением теплового баланса:

m Еэф

λ 2Т + Ԛ КСne - 0 (10)

RT где, λ –эффективная (усредненная) теплопроводность материала;

з2т з2т а2т

+ + - оператор ox4- oz~

(11) тепловой эффект окисления

Т

Лапласа;

Q – материала;

К – константа скорости сорбции кислорода;

С - концентрация кислорода;

n - порядок реакции по кислороду (0<һ< 1);

Е эф - эффективная (кажущаяся) энергия активации процесса окисления;

При этом величина 5= лгс

— т KCRe д?, входящая в решение уравнения (10) определяет предельное условие стационарности процесса, т.е. Ԛ 1 = Ԛ 2 (12)

Ԛ 1 – тепло, выделяющееся за счет реакции окисления материала;

Ԛ 2 - тепло, рассеивающееся путем теплопроводности и конвекции.

Такую модель можно реализовать на современных компьютерах, с целью выбора эффективного в технологическом и экономическом отношениях режима промыщленного хранения зерна.

Заключение

-

1. Установлен энергетический уровень активационного барьера Е а =123 кДж/моль зерновой массы, как термодинамической системы, при достижении которой в ней образуется устойчивый внутренний источник тепла. При этом, за счет анизатропии и пористости зерна и зерновой массы и под влиянием конвективных потоков в течение 3…6 суток происходит спонтанное возникновение очагов самосогревания.

-

2. Аддитивность перечисленных процессов активизируют ферментные системы алейронового слоя, которые в присутствии кислорода усиливают экзотермические процессы, гидролизуют и расщепляют макромолекулы эндосперма зерна, включая клетчатку и, переводят

-

3. Для учета основных факторов и прогнозной оценки возможных экзотермических процессов и предотвращения самосогревания зерна (на токах, в элеваторах, при транспортировке, хранении и т.д.) предлагается использовать имитационную математическую модель.

зерновую массу из состояния покоя к активной жизнедеятельности и самосогреванию.

Список литературы Анизотропность и пористость как факторы флуктуации экзотермических процессов при хранении зерна

- Трисвятский Л.А. Хранение зерна. - М.: Колос, 1985. - 256 с.

- Джанкуразов Б.О., Джанкуразов К.Б. Сохранить золотое зерно Казахстана. Алматы: Алейрон, 2014 г. - 165 с.

- Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы. 4-ое издание, исправленное и дополненное. М.: Колос. 2005.-296 с.

- Джанкуразов Б.О., Ахмеджанов Т.К., Джанкуразов К.Б. Стратификация в объеме зерновой массы и флуктуация тепловлажностных параметров - как фактор спонтанного возникновения экзотермических процессов в зернохранилищах. Бишкек // "Вестник КНАУ", №1 (52). -2020. - с.106-116.

- Ахмеджанов Т.К., Джанкуразов Б.О., Ильиных С.Н. Особенности самосогревания зерновых масс в силосах.// Вестник МОиН НАН РК, №2. - 2003. - С.74-79.

- H. Özkaya, B. Özkaya, "ÖĞÜTME TEKNOLOJISI". - Ankara, 2005. - 757 с.

- Джанкуразов Б.О., Изтаев А.И., Кулажанов К.С., Научные основы хранения зерна. -Алматы: Алейрон, 2002.-284 с

- Джанкуразов К.Б. Разработка метода прогноза состояния и ресурсосбережения при обработке и хранении зерна: Автореф.дисс.канд.-Алматы, 2010-21 с.

- Кеннет Дж. Валентас Энрике Ротштейн Р. Пол Сингх "Пищевая инженерия". - Санкт Петербург: Профессия, 2004. - 848 с