Анна Егоровна Докучаева - первая русская женщина-почвовед

Автор: Русакова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Специальный номер

Статья в выпуске: S1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. исполняется 175 лет со дня рождения основателя научного почвоведения - Василия Васильевича Докучаева - и его жены и соратницы - Анны Егоровны Докучаевой (Синклер). В.В. Докучаев лично дал высокую оценку выдающейся роли Анны Егоровны в становлении русской школы почвоведов, назвав ее первой русской женщиной-почвоведом. Он подчеркивал ее значимость не только в собственной жизни и научном творчестве, но и отметил ее влияние на становление молодых почвоведов. Ко времени встречи с В.В. Докучаевым Анна Егоровна была образованной и материально независимой женщиной, имела опыт преподавания и являлась начальницей принадлежавшего ей частного женского пансиона, вела активную общественную жизнь. Преуспевающая, деятельная, но в то же время хрупкая на вид молодая женщина, продолжая руководить учебным заведением, стала для мужа не просто любящей и любимой женой, но и верным соратником и помощником, в котором он всегда находил понимание и поддержку, его надежным тылом. Анна Егоровна помогала мужу с переводами, участвовала вместе с ним в подготовке и работе VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей, ездила с Василием Васильевичем в экспедиции, занималась обработкой полученных материалов. Это только малая толика того, что Анна Егоровна сделала в почвоведении, и о чем мы сегодня знаем из документов и воспоминаний, скорее всего, ее научная деятельность была гораздо шире. В доме Докучаевых присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны Егоровны, о которой знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Васильевича, для большинства же людей Анна Егоровна ученым не являлась. Статья посвящена жизни А.Е. Докучаевой и основана на анализе немногочисленных архивных и литературных материалов.

Почвоведение, в.в. докучаев, а.е. докучаева, а.е. синклер, женщина-почвовед

Короткий адрес: https://sciup.org/143177490

IDR: 143177490 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-D-51-69

Текст научной статьи Анна Егоровна Докучаева - первая русская женщина-почвовед

“Первая русская женщина-почвовед”, – так назвал свою жену, Анну Егоровну Докучаеву, основатель почвоведения В.В. Докучаев в своем посвящении ей во вступлении к одной из последних своих работ. Он дал оценку выдающейся роли этой женщины не только в собственной жизни и научном творчестве, но и отметил ее влияние на становление молодых почвоведов. Докучаев пишет, что Анна Егоровна1 “<…> и советом, и делом, неизменно в течение почти 20 лет, нередко с забвением личных интересов, всегда умело и любовно, помогала автору этой статьи во всей его достаточно разнообразной и не всегда розовой почвенной деятельности, – ее, несомненно, высокоблаготворное, то ободряющее, то смягчающее и всегда любящее <…> влияние на начинающих почвоведов, ныне с честью занимающих почетные посты профессоров многих университетов и других высших учебных заведений в России, не подлежит никакому сомнению. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то этим мы обязаны в весьма и весьма значительной доле, именно покойной Анне Егоровне. Вот почему нам кажется, что она более чем кто либо, заслуживает названия первой русской женщины-почвоведа <…> ” (Докучаев, 1899) . Сложно сейчас судить, но вряд ли и В.В. Докучаев добился бы таких выдающихся успехов в науке, не будь с ним рядом на протяжении двух десятилетий Анны Егоровны.

Анна Егоровна Докучаева (в девичестве Синклер) принадлежала к числу передовых женщин шестидесятых годов 19 века, которые начали появляться во времена коренных преобразований в России, затронувших практически все наиболее важные стороны жизни общества и государства.

Они стремились к равноправию женщин в области получения знаний, самостоятельной общественной и научной деятельности. Научная деятельность большинства из них была так или иначе связана с их семьями, с работой мужей или отцов. Ко времени встречи с В.В. Докучаевым Анна Егоровна была образованной и материально независимой женщиной, имела опыт преподавания и являлась начальницей принадлежавшего ей частного женского пансиона, вела активную общественную жизнь. Преуспевающая, деятельная, но в тоже время хрупкая на вид молодая женщина, продолжая руководить учебным заведением, стала для мужа не просто любящей и любимой женой, но и верным соратником и помощником, в котором он всегда находил понимание и поддержку, его надежным тылом. В доме Докучаевых присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны Егоровны. Хотя для окружающего мира, существовавшего за границами узкого круга семьи и близких учеников, Анна Егоровна не являлась ученым.

Родилась Анна Егоровна 10 ноября 1846 г. в семье инженера путей сообщения коллежского секретаря Егора Макаровича Синклер и Александры Ивановны (урожденной Покровской). Кроме нее в семье были еще дочери, одна из них Елизавета (1852–1941 гг.). Анна получила образование в Екатерининском институте (Некролог, 1897) , втором после Смольного института специализированном учебном заведении для девочек в Санкт-Петербурге. Институт был причислен к I (высшему) разряду женских институтов, дававших элитное образование. Обучение длилось шесть лет и принципиально не отличалось от обучения в Смольном институте. В программу обучения помимо общеобразовательных дисциплин и иностранных языков входили обучение гигиене, рукоделию, хоровому пению, гимнастике, танцам, музыке (сольное пение, игра на музыкальных инструментах), светским манерам, различным видам домоводства (Карцов, 1898) .

Вскоре после окончания института Анна Егоровна была назначена начальницей прогимназии в Ростове. Когда в Санкт-Петербурге умерла ее тетя, Синклер Эмилия Макаровна, к ней перешло перворазрядное женское учебное заведение на Васильевском острове. Анна Егоровна возвратилась в столицу и приняла руководство пансионом, воспитанницами которого были представительницы как русской, так и немецкой национальности. Руководство пансионом представляло немало трудностей, т. к. он представлял собой еще относительно новое, возникшее после снятия в 1857 г. ограничений на развитие частного образования, учебное заведение. Так, в 1864 г. женских училищ I разряда в России было всего 51, из них: 19 – в С.-Петербурге и 11 – в Москве. В училищах первого разряда обучение длилось шесть лет, в них преподавались Закон Божий, русский язык, арифметика, основы геометрии, география, общие сведения из естественной истории и физики, всемирная и русская история (Днепров, Усачева, 2009) . Женские училища того времени предназначались в основном для девочек городских сословий среднего достатка. За обучение в Женском учебном заведении I разряда, руководимом Анной Егоровной, взымалась плата с пансионерок 500 руб., полупансионерок – 300 руб. и приходящих учениц – 200 руб. в год (Весь Петер бург, 1894) . Позднее к I-разрядному учебному заведению с пансионом А.Е. Докучаевой-Синклер присоединился французский детский сад (Русский календарь, 1893) . За 22 года, в течение которых Анна Егоровна возглавляла учебное заведение, ею было подготовлено немало девушек для работы на педагогическом поприще и слушательниц для высших курсов (Некролог, 1897) .

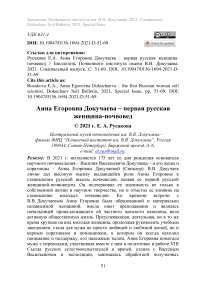

По воспоминаниям близкой подруги Анны Егоровны – Варвары Ипполитовны Тарновской – в будущем жены Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, Анна Егоровна проявляла исключительно большой интерес к естествознанию и была очень начитана в этой области. Как только она стала во главе пансиона, она решила перестроить программу обучения и ввела в нее достаточно обширный курс естествознания (Полынов и др., 1956). Для чтения лекций по космографии и физической географии осенью 1879 г. ею был привлечен молодой консерватор минералогического кабинета Санкт-Петербургского университета коллежский секретарь В.В. Докуча- ев. “Мощная фигура высокого роста с красивым, хотя строгим лицом, красивой окладистой бородой и красивыми синими глазами, несколько грузная, но в общем красивая” (Левинсон-Лессинг, 1927) и его “ <…> речь без пафоса, без жестов, без всяких ораторских красот, но спокойная, ясная сжатая, кристаллически точная, меткая и образная” (Отоцкий, 1904) покорили Анну Егоровну, и в 1880 г. они поженились (рис. 1).

Став женой В.В. Докучаева, Анна Егоровна всецело разделила его интересы и помогала в научной работе. Она всегда была в курсе его дел, часто давая советы и высказывая свое мнение по тому или иному вопросу. Вспоминая об Анне Егоровне, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг пишет: “Анна Егоровна была умная, деловитая, сердечная женщина, которая продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы Докучаева и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками В.В. Анна Егоровна была для В.В. истинным другом, в котором он всегда находил поддержку и которого он искренно любил. Нередко А.Е. оказывала В.В. помощь переводом нужных ему статей с иностранных языков, так как он иностранными языками не владел” (Левинсон-Лессинг, 1927) . Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы по интересующим его вопросам и неизменно обновлял читаемые им лекции последними данными. Не только переводами помогала Анна Егоровна мужу. Когда в 1889 г. подготовка к VIII Съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи В.В. Докучаева, который исполнял обязанности Секретаря, Делопроизводителя Распорядительного комитета и Председателя Бюро съезда, она вместе с ним участвовала в подготовке съезда и его работе (Валькова, 2017) . Ездила вместе с мужем в экспедиции, занималась обработкой материалов. Так в каталоге коллекции Особой экспедиции, подготовленном для отдела почвоведения на Всероссийской промышленной и художественной вставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, под № 74 значится “Перечень почвенных карт, касающихся России. Список обработан А.Е. Докучаевой” (Каталог почвенной коллекции…, 1896) .

Рис. 1. А.Е. Докучаева (Арх. ЦМП им. В.В. Докучаева, Ф. 2. Оп. 39. Д. 15. Л. 1) и В.В. Докучаев в 1883 г. (Арх.

ЦМП Ф. 2. Оп. 39. Д. 2. Л. 8).

Fig. 1. A.E. Dokuchaeva (Arch. Central Soil Museum named after V.V. Dokuchaev, Ф. 2. Оп. 39. Д. 15. Л. 1) and V.V. Dokuchaev in 1883 (Arch. Central Soil Museum, Ф. 2. Оп. 39. Д. 2. Л. 8).

После женитьбы на Анне Егоровне Докучаев переезжает в ее квартиру, которая находилась на 1-ой линии Васильевского острова в доме 18, всего в 15 минутах ходьбы от Университета. Очень часто он не ограничивался общением со своими учениками и коллегами на рабочем месте, а собирал всех у себя дома. Пестрая группа в несколько десятков человек, состоящая из маститых и совсем молодых ученых, собиралась в комнатах его квартиры. Часто квартира не могла вместить всех, особенно когда после бесед садились за ужин и тогда все перемещались в залы пансиона Анны Егоровны, который находился на этой же лестнице. За длинным столом деловые речи сменялись тостами и непринужденными застольными речами. У Докучаевых часто бывали его университетские преподаватели, которые со временем стали его коллегами и друзьями: А.А. Иностранцев, А.Н. Бекетов, А.И. Воейков, А.В. Советов, Д.И. Менделеев. Единственными дамами на этих собраниях были Анна Егоровна и племянница Василия Васильевича Антонина Ивановна Воробьева (Левинсон-Лессинг, 1927) .

Анна Егоровна была душой этих встреч, по воспоминаниям В.И. Левинсон-Лессинг (в девичестве Тарновской) (Полынов и др., 1956) , гости, окружив хозяйку, вели разговоры на самые разные темы. Анна Егоровна была человеком самых разносторонних интересов, она интересовалась и хорошо знала историю, русскую и иностранную литературу, особенно ей нравилось творчество Л.Н. Толстого и, как и самому В.В. Докучаеву, произведения В.Г. Короленко. Она любила музыку и сама прекрасно играла на рояле. Без сомнения, она разбиралась и в основных вопросах почвоведения и естествознания. Всегда приветливая и внимательная к людям она знала жизненные обстоятельства и затруднения всех учеников и сотрудников своего мужа и часто им помогала и содействовала, вместе с Василием Васильевичем хлопотала об устройстве их дел. Анна Егоровна была не только гостеприимной и внимательной хозяйкой, но и настоящим другом учеников Докучаева.

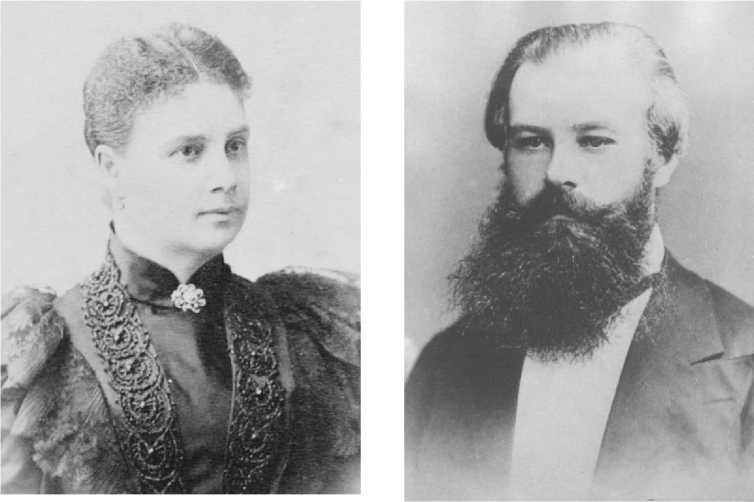

Когда В.В. Докучаев в 1888 г. по предложению Полтавского земства приступил к исследованию почв Полтавской губернии, неофициальным участником и помощником с первого же года работ полтавской экспедиции была Анна Егоровна. Неоднократно в летний период она приезжала в Полтавскую губернию вместе с племянницей Василия Васильевича Анастасией Ивановной Воробьевой, которая постоянно жила с ними в Петербурге, преподавала в пансионе Анны Егоровны и помогала ей по хозяйству. Вместе с Докучаевым они поселялись в селе Новые Санжары, Кобеляк-ского уезда. У казака И.В. Пивня был нанят дом, расположенный на одной из тихих улочек села в живописном доме на берегу р. Ворсклы, где и организовали штаб-квартиру экспедиции. Усадьба была довольно благоустроенная, в ней было несколько комнат и зал, в котором собирались участники экспедиции. По приглашению Анны Егоровны в 1891 г. к ним в очередной раз присоединилась и дочь ее подруги Варвары Павловны Тарновской – Варвара Ипполитовна Тарновская, с которой Анна Егоровна также была дружна (рис. 2).

Присутствие женщин не только не помешало плодотворной работе, но и явилось стимулом для регулярного приезда молодых помощников в штаб-квартиру Докучаева с отчетами о проделанной работе и для дальнейших консультаций с руководителем экспедиции. Анна Егоровна прекрасно себя чувствовала как в городской квартире, так и в деревенской избе. Доброжелательная и дружеская атмосфера, созданная Анной Егоровной в Новых Сан-жарах, так знакомая многим ученикам Докучаева по Петербургу, создавала возможность приятно отдохнуть на короткое время от полевых работ в присутствии столичных дам. Часто по вечерам устраивались литературные чтения, особым успехом пользовались “Вечера на хуторе близ Диканьки” Н.В. Гоголя. Все вокруг было пропитано тем национальным колоритом, который так мастерски изобразил Гоголь в своих повестях, а Диканька и Сорочинцы находились как раз на территории их исследований. Нередко к этим посиделкам присоединялся и Василий Васильевич (Полынов и др., 1956) . Варвара Ипполитовна Тарновская вскоре после этой летней поездки стала женой одного из участников Полтавской экспедиции ученика В.В. Докучаева Ф.Ю. Левинсон-Лессинга.

Рис. 2. На веранде дома в Новых Санжарах Полтавской губернии 1891 г. Слева направо: Анна Егоровна Докучаева, Антонина Ивановна Воробьева, Варвара Ипполитовна Тарновская (из фонда В.В. Докучаева в Полтавском краеведческом музее. Ф ПКМ. Инв. № НГ.4250) и дом в Новых Санжарах, в котором размещалась штаб-квартира Полтавской экспедиции В.В. Докучаева (Арх. ЦМП Ф. 2. Оп. 39. Д. 11. Л. 8).

Fig. 2. On the veranda of a house in Novi Sanzhary, Poltava province, 1891. From left to right: Anna Еgorovna Dokuchaeva, Antonina Ivanovna Vorobyova, Varvara Ippolitovna Tarnovskaya (from the collection of V.V. Dokuchaev in the Poltava Museum of Local Lore. Ф ПКМ. Инв. № НГ.4250) and the house in Novy Sanzhary, which housed the headquarters of the Poltava expedition V.V. Dokuchaev (Arch. Central Soil Museum, Ф. 2. Оп. 39. Д. 11. Л. 8).

Помимо педагогической и административной работы Анна Егоровна вела активную благотворительную деятельность, чему способствовала ее дружба с семьей Тарновских. Ее подруга В.П. Тарновская была педагогом, общественным деятелем и активным борцом за женское образование, она являлась одной из основательниц самых известных Высших женских курсов – Бестужевских, состояла казначеем Комитета, управляющего делами “Общества вспоможения окончившим курс наук на С.-Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах”. С самого основания Общества Анна Егоровна была активным его членом.

В списке почетных членов общества значатся известные люди того времени, среди них профессора Санкт-Петербургского университета – А.М. Бутлеров, А.Н. Бекетов, А.А. Иностранцев, Д.И. Менделеев, среди членов – В.В. Докучаев (Общество для До ставления..., 1896) .

Летом 1891 г. помимо работ в Полтавской губернии В.В. Докучаев приступает в качестве члена Комиссии по вопросу о высшем сельскохозяйственном образовании к инспекции НовоАлександрийского института сельского хозяйства и лесоводства и в 1892 г. переезжает в Новую Александрию в качестве управляющего институтом. Анна Егоровна по обоюдному решению остается в Петербурге, но они часто видятся, приезжая друг к другу то в Петербург, то в Александрию. Жизнь в разлуке на протяжении трех лет тяготит обоих супругов. Глубокая взаимная любовь, общность духовных интересов помогали Докучаевым на протяжении супружеской жизни преодолевать все встречавшиеся на их пути трудности. О нежных отношениях между супругами Докучаевыми и их заботе друг о друге свидетельствуют строки из писем.

В письме к В.И. Левинсон-Лессинг от 4 октября 1892 г. Анна Егоровна пишет: “Так уставать, как я устаю теперь физически и нравственно, еще никогда не уставала; причина первой усталости – года, второй – отсутствие моего дорогого мужа, который 17 сентября уезжает на свой новый пост. <…> Единственно, что меня удерживает в разлуке с ним, это сознание, что он принял на себя высокую миссию, что его здоровье укрепится в хорошем климате, и он отдохнет от чтения лекций. Но как не утешаю себя, а разлука с ним в высшей степени тяжела, 13 лет совместной жизни не прошли даром. Днем его отсутствие не так ощущается, но вечером, хотя занятия есть, я страдаю” (СПбФ АРАН. Ф. 347. Оп. 003. Д. 570. Письмо 6).

Последний год пребывания в Новой Александрии окончательно подорвал уже ранее пошатнувшееся здоровье В.В. Докучаева. Лето 1895 г. Анна Егоровна была с мужем в Новой Александрии, а затем в Крыму. Из письма к В.И. Левинсон-Лессинг от 10 сентября: “ <…> серьезная болезнь моего мужа, таившаяся в нем уже с мая, но проявившаяся снова в конце августа, после возвращения нашего из Н. Александрии, отнимала у меня все время и я действительно только и думала, что о моем дорогом больном. Слава Богу, ему теперь гораздо лучше, но полное выздоровление наступит еще не скоро. Причина его болезни – переутомление от непосильной работы за последние годы, сама же болезнь – нервное расстройство. <…> Вообще я провела грустное лето: в Александрии жить было тяжело от сознания того, что В.В. уходит из нее, не закончив дела, да и на Василия было грустно смотреть; ему, конечно, также было жаль расставаться со своим созданием, а оставаться в институте он не мог, чувствовал, что силы ему изменяют. Болезни его, однако, доктора не распознали до самого последнего времени” (СПбФ АРАН. Ф. 347. Оп. 003. Д. 570. Письмо 9) . Зимой Анна Егоровна повезла мужа на месяц в Ниццу к лучшим докторам, но ему стало только хуже. По приезде в Петербург она определила его в частную клинику. С этого времени приступы нервного расстройства разные по продолжительности, но с каждым разом все более тяжелые, не покидают его в течение 9 лет до самой смерти.

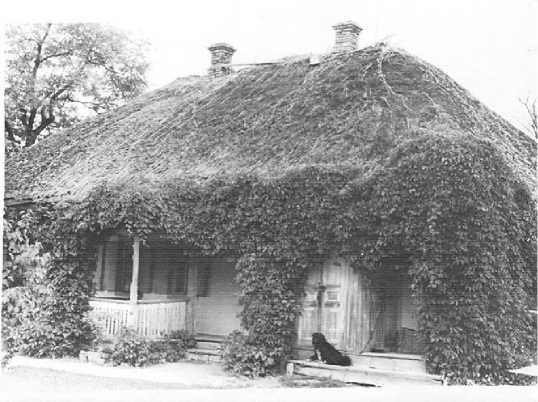

В письме А.Е. Докучаевой родным (Василию Васильевичу и Ефросинье Васильевне Сущинским) от 3 января 1896 г. Анна Егоровна пишет: “Я же, дорогие родные молюсь со слезами утром и вечером, а часто днем о здоровии моему безгранично любимому другу и мужу выздоровления, успокоения его тревожного духа и нервной системы” (рис. 3).

Рис. 3. А.Е. Докучаева (Смоленский государственный музей-заповедник, КП СОМ 384, и письмо А.Е. к Сущинским, КП СОМ 15307/2).

Fig. 3. A.E. Dokuchaeva (Smolensk State Museum-Reserve, КП СОМ 384, and A.E.’s letter to the Sushchinskiy, КП СОМ 15307/2).

Там же она сообщает, что ее сестра Елизавета фон Валь пригласила к себе глубокоуважаемого о. Иоанна Кронштадтского и рассказала ему о Докучаеве, который помолился за него (Смоленский государственный музей-заповедник. КП СОМ 15307/2) .

Докучаев всегда ощущал и ценил заботу о нем Анны Егоровны, особенно в последние годы, когда его здоровье сильно пошатнулось. Из письма В.В. Докучаева к А.А. Измаильскому от 28 апреля 1896 г.: “Теперь благодаря самоотверженному уходу моей дорогой Анюты, мое здоровье, видимо, вне опасности, хотя я и оправляюсь чрезвычайно медленно и скачками” (Из переписки…, 1951) .

С начала мая по конец июля 1896 г. по настоянию врачей Анна Егоровна снимает дачу, расположенную в сосновом лесу на берегу Двины в небольшом курортном месте Погулянки, недалеко от г. Двинска. Там Василий Васильевич помимо лечения занимается не только умственным, но и физическим трудом: занимается в саду, рубит сучья, катается на лодке и, по словам Анны Егоровны, очень доволен своим летним пребыванием (Из переписки В.В. Докучаева и А.А. Измаильского, 1951) .

Зимой 1896–1897 гг. ухудшается и здоровье самой Анны Егоровны, врачи пришли к неутешительному диагнозу – рак печени. В это время Василий Васильевич опять находится в лечебнице. По воспоминаниям В.И. Левинсон-Лессинг, которая в это время вместе с А.И. Воробьевой находилась с больной, та, не зная о своей смертельной болезни, переживала не за себя, а за Василия Васильевича и надеялась в скором времени поправиться и посвятить все свои силы заботам о больном муже. Второго февраля 1897 г. Анны Егоровны не стало. Ее похоронами занимались мать и сестра. Из Формулярного списка о службе ординарного профессора Императорского Санкт-Петербургского Университета действительного статского советника Докучаева известно, что жена его была евангелическо-лютеранского вероисповедания (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7192. ЛЛ. 178–185). Поэтому, хотя отпевание и панихиды проходили в православном Андреевском соборе Васильевского острова на 6-ой линии, похоронили Анну Егоровну До- кучаеву на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга.

Докучаев узнал о смерти жены, находясь в больнице, лишь спустя 2 недели, после того, как миновал кризис, и это было для него очередным ударом. В это время он писал одному из своих друзей: “ <…> Мне теперь, – больному, разбитому нравственно и физически, среди страшных колебаний и угрызений совести, особенно после потери моей несчастной жены, которой я обязан всем, что есть хорошего в моей жизни, – всякое теплое слово, всякое сочувствие крайне ценны <…> ” (Отоцкий, 1904) .

Продолжать службу В.В. Докучаев по состоянию здоровья уже не мог. В августе 1897 г. после медицинского освидетельствования в С.-Петербургском столичном врачебном Присутствии В.В. Докучаев получает заключение о неизлечимой болезни – склерозе головного мозга. Было подано ходатайство ректору С.-Петербургского университета и управляющему Министерством Народного просвещения об увольнении и назначении Докучаеву пенсии за 25 лет службы в университете (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7192. Л. 169). Прошение было удовлетворено, и Докучаев получил пенсию в размере 3 000 руб.

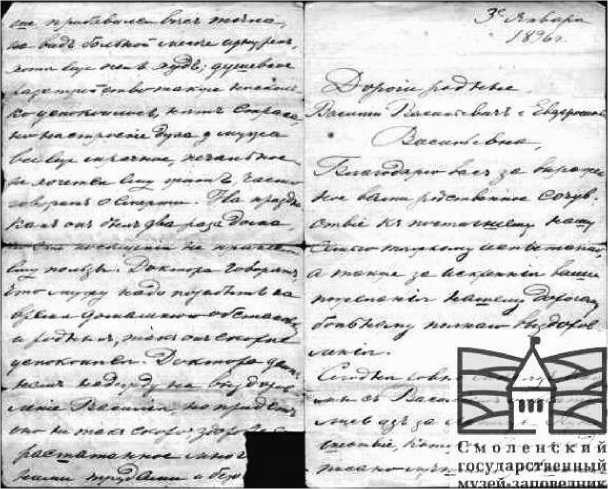

“<…> Жить на свете без близких людей, а лишь в мире идей и, хотя бы, общечеловеческих интересов для меня чрезвычайно трудно” пишет В.В. Докучаев А.А. Измаильскому 1 августа 1898 г. (Из переписки…, 1951) . Василий Васильевич пережил жену на семь лет и, являясь глубоко православным человеком, видимо, по собственному распоряжению, был похоронен рядом с Анной Егоровной на лютеранском кладбище (рис. 4).

Ежегодно, вот уже на протяжении 23 лет, 1 марта, в день рождения В.В. Докучаева, молодые почвоведы со всей России, участники Докучаевских молодежных чтений приходят к могиле основателя генетического почвоведения и создателя школы русских почвоведов, чтобы почтить его память и отдать дань уважения. Они возлагают цветы на его могилу и могилу его супруги Анны Егоровны – первой русской женщины-почвоведа.

Рис. 4. Могилы Василия Васильевича и Анны Егоровны Докучаевых на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга.

Fig. 4. The graves of Vasily Vasilievich and Anna Egorovna Dokuchaevs at the Smolensk Lutheran cemetery in St. Petersburg.

Список литературы Анна Егоровна Докучаева - первая русская женщина-почвовед

- Валькова А.О. Роль Василия Васильевича Докучаева и его школы в развитии высшего женского естественнонаучного образования // История наук о Земле. Вып. 6 / Под ред. В.А. Снытко, В.А. Широковой. М.: ООО “Акколитъ”, 2017. 348 с.

- Весь Петербург на 1894 год: адресная и справочная книга / под ред. Н.И. Игнатова. СПб: издание А.С. Суворина, 1894. Т. XXVIII. С. 283.

- Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Среднее женское образование в России. М.: Дрофа, 2009. 178 с.

- Докучаев В.В. Место и роль современного почвоведения в науке и жизни. Посвящается дорогой памяти Анны Егоровны Докучаевой. СПб: Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1899. 19 с.

- Из переписки В.В. Докучаева и А.А. Измаильского // Ин-т Истрии Естествознания АН СССР. Серия Научное наследство. М.: изд-во Акад. наук СССР, 1951. Т. II. 859–1026 с.

- Карцов Н.С. Несколько фактов из жизни Санкт-Петербургского училища Ордена Св. Екатерины. Ко дню его столетнего юбилея. СПб: Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1898. С. 47–49.

- Каталог почвенной коллекции проф. В.В. Докучаева и его учеников и Каталог коллекции особой экспедиции, снаряженный Лесным Департаментом. СПб: Тип. Е. Евдокимова, 1896. 144 с.

- Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Жизнь и деятельность В.В. Докучаева // Отдельный оттиск из “Трудов Почвенного института им. В.В. Докучаева”. Памяти В.В. Докучаева: Речи, произнесенные на торжественном заседании 30 марта 1924 года, посвященном памяти проф. В.В. Докучаева по поводу 20-й годовщины его смерти / под ред. К.Д. Глинки. Л.: изд-во Акад. наук СССР, 1927. Вып. 2. С. 289–300.

- Некролог // Газета Новое время. 1897. № 7523. С. 3.

- Общество для Доставления средств высшим женским курсам. Отчет за 1894–95 гг. СПб: Тип. Ю.Н. Эглих, 1896. 107 с.

- Отоцкий П.В. Жизнь В.В. Докучаева // Издание журнала Почвоведение. 1904. Докучаев. Отдельный оттиск. С. 319–342.

- Полынов Б.Б., Крупеников И.А., Крупеников Л.А. Василий Васильевич Докучаев. Очерк жизни и творчества. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. 278 с.

- РГИА. Ф. 733. Оп. 136. Ед. хр. 189534.

- Русский календарь. СПб: издание А. Суворина, 1893. С. 369.

- Смоленский государственный музей-заповедник. КП СОМ 15307/2.

- СПбФ АРАН. Ф. 347 (Докучаева Анна Егоровна, жена Докучаева В.В. Письма ее Левинсон-Лессинг В.И). Оп. 003. Д. 570.

- ЦГИА СПб. Ф. 14 (Петербургский университет). Оп. 1. Д. 7192. ЛЛ. 178–185.