«Апостол славянства»: школа академика В. И. Ламанского в Санкт-Петербургской духовной академии

Автор: Карпук Д.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается научно-исследовательская и преподавательская деятельность в Санкт-Петербургской духовной академии с 1872 по 1897 гг. профессора Императорского Санкт-Петербургского университета, академика Владимира Ивановича Ламанского. Особое внимание уделено научному руководству Ламанского в духовной школе. На конкретных фактах показано, что преподавание церковнославянского языка и славяноведения в академии в значительной степени было связано с именем Ламанского. С момента учреждения в столичной духовной школе кафедры русского языка и славянских наречий (впоследствии - кафедра русского и церковнославянского языка и русской литературы, кафедра церковнославянского и русского языков с палеографией, кафедра истории русской литературы) и вплоть до 1872 г. на ней преподавал ученик Владимира Ивановича по университету - А. С. Будилович. Будиловича сменил сам Ламанский, а после его ухода в 1897 г. - ученики Ламанского по академии Д. И. Абрамович и И. Е. Евсеев.

Санкт-петербургская духовная академия, кафедра русского и церковнославянского языка и русской литературы, в. и. ламанский, а. с. будилович, и. с. пальмов, д. и. абрамович, и. е. евсеев, ф. г. калугин

Короткий адрес: https://sciup.org/140309242

IDR: 140309242 | УДК: 271.2-756(470.23-25)-9:929 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_91

Текст научной статьи «Апостол славянства»: школа академика В. И. Ламанского в Санкт-Петербургской духовной академии

«…Этого апостола славянства теперь не стало. Но и из гроба он вещает нам, его слушавшим, свои мысли о всеславянском единении, как и всегда увлекая всех своей искренностью и широкой эрудицией, — если не с кафедры, то в своих ученых трудах, а также и в памятном примере своего приветливого, живого слова и теплого сочув-ствия»1. Так в своей речи при погребении 22 ноября 1914 г. ректор Петроградской духовной академии епископ Анастасий (Александров) характеризовал многолетнего профессора столичных академии и университета, академика Владимира Ивановича Ламанского († 19 ноября 1914 г.). Слова владыки Анастасия заслуживают самого пристального внимания, поскольку он сам являлся доктором славянской филологии и крупным специалистом в области славяноведения2.

Вместе с тем приходится констатировать, что труды В. И. Ламанского в духовной академии, составившие четверть века, со временем подзабылись и сегодня известны лишь узкому кругу исследователей. И это не удивительно. Уже современники в начале XX в. смутно представляли себе эту часть деятельности известного академика-слависта. Так, после получения известия о кончине Ламанского в академическом журнале «Церковный вестник» был опубликован небольшой некролог, в котором, в частности, говорилось: «В девяностых годах минувшего столетия (XIX в. — Д. К. ) покойный В. И. Ламанский состоял преподавателем Императорской Петроградской Духовной Академии по кафедре русского и церковно-славянского языков и истории русской литературы»3. Отметим, что упоминаются только 1890-е гг., хотя В. И. Ламан-ский трудился в академии с 1872 по 1897 г. В следующем номере «Церковного вестника» в статье профессора И. С. Пальмова эта досадная обмолвка будет исправлена, но сам факт ее появления весьма симптоматичен.

В рамках данной статьи не стоит задача представить исчерпывающий аналитический обзор преподавательской деятельности В. И. Ламанского в Санкт-Петербургской духовной академии. Будут рассмотрены и отчасти раскрыты лишь отдельные аспекты этой многогранной деятельности — в надежде, что данное исследование получит продолжение с привлечением более обширного комплекса как опубликованных, так и архивных источников.

Итак, согласно академическому уставу 1869 г., независимо от кафедры общей словесности с историей литературы, в рамках академической программы открывалась кафедра русского языка и славянских наречий. В 1884 г., согласно новому академическому уставу, она была преобразована в кафедру русского и церковнославянского языка и истории русской литературы4. Академические преобразования 1910–1911 гг. также не обошли стороной эту кафедру. Согласно очередному уставу кафедра была разделена на: 1) кафедру церковнославянского и русского языков с палеографией и 2) кафедру истории русской литературы5. Как видно из всех перемен, главными в рамках данной кафедры оставались русский и церковнославянский языки. Что же касается русской литературы, то в 1884 г. ее присоединили к кафедре церковнославянского языка, отделив от кафедры теории словесности, а в 1910–1911 гг. выделили в отдельную кафедру.

Кратко обозначив ключевые формальные изменения, происходившие в столичной академии в сфере преподавания церковнославянского и русского языков, теперь в общих чертах рассмотрим ту роль, которую сыграл в развитии этих дисциплин в духовной школе В. И. Ламанский.

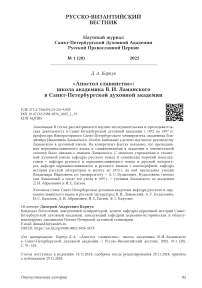

Антон Семенович Будилович (1846–1908)

Изначально к чтению лекций по кафедре русского языка и славянских наречий Совет академии 25 сентября 1869 г. пригласил в качестве приват-доцента ученика И. И. Срезневского и В. И. Ламанского — временно прикомандированного к Санкт-Петербургскому университету магистранта Антона Семеновича Будиловича (1846–1908)6. Известно, что в течение двух лет Будило-вич прочитал следующие курсы: «Общий топографическо-этнографический очерк славянства», «Теоретическое изложение норм древне-славянского языка и важнейших явлений в области славянского языкознания»; также он знакомил студентов с памятниками церковнославянской письменности и новославянских литератур7. В 1871 г. Буди-лович историко-филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета был удостоен степени магистра славянской филологии. И в том же году, 23 сентября, он был утвержден на должности доцента духовной академии8. Однако через год, в 1872 г., Антон Семенович был вынужден оставить академию в связи с планировавшейся двухгодичной заграничной командировкой9. Отставка состоялась 11 сентября. Спустя практически 30 лет, в 1901 г., А. С. Будилович был избран почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии10.

После ухода Будиловича Совет академии провел переговоры с профессором В. И. Ламанским, который согласился читать в академии не менее четырех лекций в неделю и исполнять прочие обязанности в качестве частного и временного преподавателя русского языка и славянских наречий за 1200 руб. в год. Также было выяснено, что нет никаких препятствий со стороны университета к допуску профессора к временному чтению лекций в академии. Затем в Св. Синод было направлено соответствующее ходатайство11. Высший церковный орган рассмотрел данный запрос и допустил профессора Ламанского к чтению лекций в академии. Примечательно, что в качестве одного из аргументов была приведена справка, согласно которой несколькими месяцами ранее к преподаванию в духовной школе был допущен доцент Санкт-Петербургского университета В. Г. Васильевский. Положительный указ Синода о допуске Ламанского к чтению лекций в качестве временного преподавателя вышел 10 ноября 1872 г.12 Временным преподавателем Ламанский оставался в течение всего периода работы в академии, т. е. 25 лет. Правда, если сначала его жалованье составляло

1200 руб., то в 1877 г. оно было увеличено до 2000 руб.13

27 августа 1897 г. В. И. Ламанский написал прошение об увольнении по состоянию здоровья14. Согласно указу Св. Синода от 24 октября 1897 г. он был уволен. Но по выходе Владимира Ивановича с академической службы его связь с духовной школой не прекращалась. В 1898 г. он был избран почетным членом академии15. Одним из главных результатов деятельности Ла-манского в СПбДА стало создание им собственной школы.

Вопрос о содержании лекций Ламанского в академии остается открытым. На данный момент удалось обнаружить лишь отзыв о них архиепископа, впоследствии митрополита Макария (Булгакова). Этот отклик был сделан в рамках проводимой в 1875 г. в СПбДА ревизии. Владыка писал: «Временный преподаватель русского языка и славянских наречий (с 1872 г.), ординарный профессор С[анкт]-Петербургского университета, доктор славянской филологии, коллежский советник Владимир Ламанский преподает основательно, отчетливо и удо-бовразумительно для слушателей»16.

Что касается научного руководства,

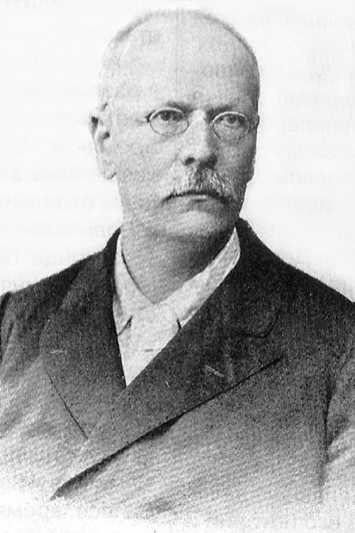

Владимир Иванович Ламанский (1833–1914)

то на данный момент удалось обнаружить 10 отзывов на кандидатские и магистерские диссертации за последние годы преподавания Ламанского — с 1892 по 1897 гг. Рассмотрим их подробнее.

В 1892 г. академию окончил Феодор Григорьевич Калугин — со степенью кандидата богословия за работу на тему «Полемические труды инока Зиновия Отенского в их церковном и историко-литературном значении». В. И. Ламанский, написав пространный отзыв, в целом о работе отозвался достаточно высоко, подчеркнув, что исследование следует обязательно опубликовать: «Все занимающиеся историей старой русской литературы и образованности от души поблагодарят г. Калугина за его необыкновенно старательный и весьма полезный труд»17. При этом, правда, Владимир Иванович и в отзыве, и в устной беседе с Калугиным настоятельно рекомендовал автору поработать над сокращением текста, поскольку в рукописном виде он составил 800 страниц мелким почерком, что в печатном варианте должно было образовать книгу, по подсчетам Ламанского, объемом примерно в 500 страниц. В отзыве Ламанский так оригинально охарактеризовал многословие выпускника: «Но это не недостаток автора, а общий русский недостаток. Мы вообще не умеем писать коротко и сжато. Мы любим писать пространно, повторяться»18.

Что же касается замечаний, то большая часть из них носила частный характер, хотя одно все-таки является принципиальным. Дело в том, что Калугин в работе восторгался литературным языком и стилем своего героя — инока Зиновия Отенско-го, чем привел Ламанского не только в недоумение, но и в некоторое возмущение. Сначала Владимир Иванович дал в своем отзыве довольно пространную авторскую цитату с апологией той искусственности, которая стала овладевать литературным языком XVI в: «И вот на помощь этому явилась риторика с своими искусственными атрибутами… Оратор уже не довольствуется простой естественной формой для передачи своей мысли, он облекает ее в широковещательную и высокопарную фразу, перевертывая ее притом на несколько ладов, нагромождая эпитеты и риторические фигуры, делая сопоставления, сравнения и прибегая к разным символам и аллегориям. Все это, кажущееся диким и неестественным с точки зрения нашего века, ищущего везде натуры и реальности, было вполне пригодным для русского общества, отделенного от нас тремя столетиями»19.

После этого Ламанский, искренне недоумевая, как Калугин может сочувствовать бессодержательной и напыщенной болтовне на церковнославянском языке, пишет: «К концу XIV в. русская проповедь выработала себе довольно изящную форму и простой, чистый и изящный язык. В XV и XVI в. особенно развилось, под влиянием болгар и сербов, то ораторское искусство, о котором так неудачно и с таким незаслуженным сочувствием говорит наш автор. Это был не период развития, а порчи, упадка художественного вкуса, литературного языка, расположения ко лжи, когда вместо мысли и чувства является фраза. Это ораторское искусство наше было, впрочем, знаменательным историческим явлением. Митрополит Киприан, Григорий Цам-блак, Пахомий Логофет и др. не могли бы его привить к нам, если бы не было внутреннего расположения к его восприятию. Это напыщенная, бессодержательная речь, к тому же безграмотная… как нельзя лучше подходила, по мнению ораторов, к изложению их излюбленных тем»20. Это и другие места из отзыва дают возможность увидеть и прочувствовать, что в данном вопросе выпускник академии и профессор серьезно разошлись во мнениях.

Высказав один раз свое критическое замечание в отношении языка XVI в., Ла-манский не смог остановиться и, продолжая критику, заострил внимание на том, что тогдашний литературный язык «не имел никакого влияния на обогащения нашего литературного языка, и ни один разумный составитель полного русского словаря никогда не решится пользоваться этими фальшивыми, безобразными по форме и языку памятниками, а с любовью и старанием будет отмечать и заносить все живые слова, обороты и речения, нередко полные правды и поэзии, из наших грамот с их прекрасным, чисто народным языком, из описаний наших путешественников на Восток и на Запад и из всех сочинений наших духовных писателей, умевших писать просто, искренно и потому не стыдившихся писать по-русски, не воображавших, что им прилично только писать на языке мертвом, которого вдобавок они хорошо не знали и знать не могли»21.

В этом контексте итоговое суждение Ламанского не в отношении работы Калугина, а в отношении деятельности защитников Православия XVI столетия было довольно суровым: «Таким безжизненным красноречием громители еретиков скорее служили во вред православию и на пользу раскола»22. Под «громителями еретиков» имелся в виду не только инок Зиновий, обличавший Феодосия Косого, но и прп. Иосиф Во-лоцкий, которого критиковал инок Вассиан.

Несмотря на то, что отдельные суждения Феодора Калугина вызвали такую эмоциональную реакцию и даже отповедь со стороны Ламанского, тем не менее, повторимся, работа была признана чрезвычайно важной и полезной. И автор услышал призыв Ламанского не останавливаться. Уже через год после окончания академии, 23 августа 1893 г., Ф. Г. Калугин принес ректору СПбДА архимандриту Борису (Плотникову) рукописный текст магистерской диссертации, представлявший собой переработанную кандидатскую работу. Название было скорректировано и звучало следующим образом: «Литературные труды Зиновия, инока Отенского, как памятники отечественного богословия, литературы и церковной проповеди». Работа была передана на рассмотрение профессорам В. И. Ламанскому и А. И. Пономареву.

Рецензенты представили свои отзывы в начале следующего 1894 г. Вопрос о допуске соискателя к защите был рассмотрен на заседании Совета 26 января. Профессор Пономарев, отметивший ряд частных недостатков, в целом был к автору весьма благосклонен: «Принимая во внимание обширную начитанность автора в той области древне-русской литературы, к которой относился предмет его сочинения, несомненную самостоятельность в работе, умение пользоваться научными приемами и излагать добытое исследованием и изучением в стройной и живой литературной речи, — я нахожу названное сочинение г. Калугина заслуживающим принятия на соискание степени магистра богословия»23.

Профессор В. И. Ламанский на этот был менее придирчив и повторил свое прежнее мнение о том, что труд Калугина является отличной ученой монографией: «Это исследование есть ценный вклад в историю русской литературы, важнейшее пособие по истории русской богословской мысли и учености или начитанности XVI в.»24.

Совет вынес положительное решение, и автору было разрешено опубликовать свою рукопись на академические средства. В данном случае уточним, что у соискателей была такая возможность, если, согласно академическому уставу 1884 г., они после окончания академии успевали в двухгодичный срок представить текст магистерской работы, чаще всего являвшейся дополненным и исправленным вариантом кандидатского исследования. Феодор Калугин успел. Монография, правда уже с третьим вариантом названия («Зиновий, инок Отенский, и его богословско-полемические и церковно-учительные произведения»), была напечатана к 29 апреля того же 1894 г., а защита состоялась ровно через месяц — 29 мая. На защите в числе почетных гостей присутствовали митрополит Санкт-Петербургский Палладий (Раев), товарищ обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблер, директор публичной библиотеки А. Ф. Бычков. Не вдаваясь в детали имевшей место на защите дискуссии, отметим, что для соискателя все завершилось благополучно25.

30 июня 1894 г. указом Синода Ф. Г. Калугин был утвержден в степени магистра богословия. Казалось бы, вот он — первый явный плод научно-педагогической деятельности В. И. Ламанского в духовной академии. В дальнейшем Калугин мог занять место своего наставника. Возможно, все так и было бы. Тем более что после окончания в 1892 г. академии Калугин был оставлен при ней помощником секретаря Совета, а 4 апреля 1894 г. был назначен уже исправляющим должность секретаря Совета и Правления академии. Утверждение в ученой степени магистра давало возможность в самое ближайшее время занять одну из академических кафедр. Однако что-то пошло не так. 6 ноября 1895 г. Ф. Г. Калугин был переведен на должность преподавателя географии в учительскую семинарию в Новый Буг Херсонской губернии. Там он проработал несколько лет и там же, как было отмечено в «Православной богословской энциклопедии», «скончался, незадолго до смерти начав страдать душевной болезнью»26.

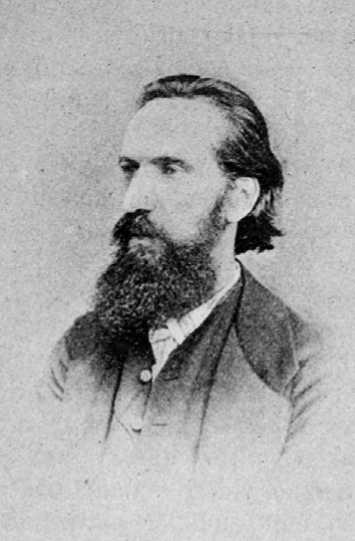

Дмитрий Иванович Абрамович (1873–1955)

Можно только предполагать, что в Петербурге произошла какая-то конфликтная или щекотливая ситуация, после чего священноначалие отправило магистра богословия преподавателем даже не в духовную семинарию. И это особенно печально, если учесть тот факт, что Феодор Калугин по происхождению был не из духовного сословия, как большинство учащихся духовных школ, а из семьи крестьянина Томской губер-нии27. И, несмотря на свое происхождение, он смог подняться до выдающихся научных и столично-карьерных высот, однако по каким-то причинам на них не удержался.

Мы несколько подробно остановились на диссертации Ф. Г. Калугина по той причине, что, во-первых, он, судя по всему, был первым, кто сначала написал кандидатскую диссертацию под руководством Ламанско-го, а потом смог ее доработать и представить в качестве магистерского исследования. Во-вторых, судьба Калугина оказалась трагической, и с тех пор, если не считать небольшой заметки в энциклопедии за 1907 г., о нем никто подробно не писал, в отличие от других учеников Ламанского, которым суждено было стать его преемниками по академической кафедре.

Следующий ученик Ламанского, о котором мы скажем в данной статье, это Дмитрий Иванович Абрамович (1873–1955), выпускник академии 1897 г. Он написал кандидатское сочинение на тему «Преподобный Нестор Летописец». Отзыв руководителя в данном случае начинался уже исключительно хвалебными словами: «Эта замечательная, выдающаяся по своим достоинствам, работа…»28. Владимир Иванович был в полном восторге от представленного исследования, у него не возникло практически никаких замечаний, разве что некоторые небольшие уточнения. Однако хочется обратить внимание на слова из отзыва, которые свидетельствуют о серьезных контактах между духовной академией и Императорским столичным университетом. Завершая свою рецензию, Ламанский делится с членами Совета следующей информацией: «Повторяю, рассуждение это — труд выдающийся. В авторе нельзя не приветствовать нового многообещающего исследователя по славяно-русской филологии и истории русской литературы. Мне приятно прибавить, что отличный наш молодой ученый академик А. А. Шахматов, хорошо знакомый с г. Абрамовичем и бесспорно имевший на него весьма благотворное влияние, высказал мне недавно, когда я говорил с ним об этом труде, что он так ценит и подготовку, и способности г. Абрамовича, что важный труд ныне замышляемого первого критического издания КиевоПечерского Патерика будет поручен г. Абрамовичу»29.

Д. И. Абрамович был последним учеником Ламанского, но именно Дмитрию Ивановичу суждено было стать ближайшим преемником Владимира Ивановича по академической кафедре. 22 сентября 1897 г. на заседании Совета рассматривался вопрос о замещении кафедры после ухода Ламанского. Профессор В. В. Болотов предложил кандидатуру помощника библиотекаря Санкт-Петербургской духовной академии магистра богословия И. Е. Евсеева, профессор А. И. Пономарев выдвинул кандидатуру оставленного на 1897–1898 учебный год в качестве профессорского стипендиата Д. И. Абрамовича. Казалось бы, все шансы имел именно Евсеев, который уже был магистром богословия и кандидатуру которого поддержал такой серьезный авторитет, каковым являлся Василий Васильевич Болотов. Однако Совет академии большинством голосов избрал все же молодого и пока еще только подающего надежды специалиста Д. И. Абрамовича. Чтение же лекций по данной кафедре в течение 1897–1898 учебного года, пока Абрамович оставался стипендиатом, временно поручили А. И. Пономареву30.

На заседании Совета академии 9 июня 1898 г. Д. И. Абрамовичу было определено прочитать две пробные лекции, что он и сделал 31 августа и 5 сентября. Тему

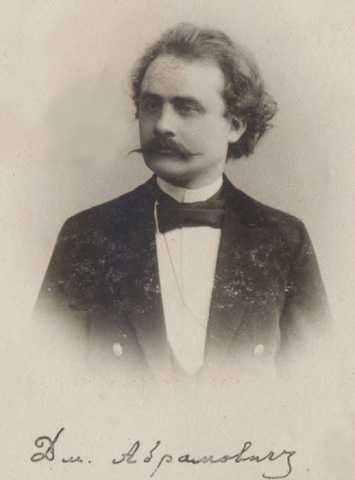

Иван Евсеевич Евсеев

(1868–1921)

для первой лекции начинающий преподаватель избрал самостоятельно: «Главнейшие моменты в истории развития русского лите- ратурного языка», а для второй — по указа-

нию Совета: «Крылов как баснописец». Лекции были признаны удовлетворительными, и Абрамовича избрали на кафедру исправляющим должность доцента31. Впоследствии

он защитил магистерскую диссертацию «Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике» (СПб., 1902), т. е., можно сказать, исполнил

наказ своего наставника.

К сожалению, в 1909 г. Д. И. Абрамович указом Св. Синода вместе с несколькими другими преподавателями был уволен из академии. Время тогда было довольно непростое и напряженное. Но эта история требует отдельного разговора. В данном случае отметим лишь тот факт, что его преемником по кафедре стал И. Е. Евсеев — тот самый, кандидатура которого не прошла в 1897 г. и который также являлся учеником В. И. Ламанского.

Иван Евсеевич Евсеев (1868–1921) закончил Санкт-Петербургскую духовную академию в 1893 г. со степенью кандидата богословия за работу «Лукиановская рецензия LXX в славянском переводе»32. В 1897 г. Евсеев был удостоен степени магистра богословия за работу «Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе». Оппонентами тогда выступили профессора Ф. Г. Елеонский и В. И. Ламанский. Опять же, не вдаваясь сейчас в детали дискуссии, посвященной этому серьезному, но довольно специфическому сочинению, отметим высокий отзыв о нем Владимира Ивановича33.

Вместе с тем, хочется также подчеркнуть изящность стиля и остроумие В. И. Ла-манского, проявленные им при написании рецензии. Так, сообщая о своей устной беседе с Евсеевым по поводу необходимости написать и включить в текст исследования еще одну главу, Ламанский заключал: «Г. Евсеев представил особую главу об языке перевода Толковых пророчеств, сам убежден, что перевод текстов пророч. в Паремийнике древнее перевода Толк. и между тем особого разбора языка этого древнейшего перевода не представил: он не хотел предварять проф. Брандта, обещавшего представить такой разбор по окончании издания Григоровичева Паремийника. Но для проф. Брандта тут не может быть ничего обидного, а для труда г. Евсеева оно необходимо»34. Кроме того, эта фраза, брошенная как бы мимолетом, свидетельствует о тех насыщенных контактах, которые осуществлялись между светскими и церковными специалистами в рассматриваемое время.

Как уже было сказано выше, в том же 1897 г. состоялся конкурс на замещение ставшей вакантной после ухода из академии Ламанского кафедры. Преемником Владимира Ивановича был избран Абрамович. Что же касается Евсеева, то его дальнейший путь к занятию академической кафедры оказался сложным, если не сказать тернистым. С 1893 г., т. е. сразу после окончания академии, он был принят на должность помощника библиотекаря родной духовной школы. Другими словами, у него были большие шансы занять академическую кафедру, как и у упомянутого выше Ф. Г. Калугина. Однако в 1898 г. Евсеев, будучи магистром богословия, был назначен смотрителем Заиконоспасского училища. В сентябре 1902 г. он был перемещен на должность инспектора Подольской духовной семинарии. Еще через два года он становится инспектором Орловской духовной семинарии. И только после защиты в 1906 г. докторской диссертации («Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе») его приглашают в родную академию занять кафедру гомилетики и истории проповедничества. Наконец, после увольнения в 1909 г. из академии Абрамовича Евсеев занял кафедру русского и церковнославянского языка и истории русской литературы и занимал ее вплоть до закрытия академии в 1918 г.35

Теперь что касается других работ. К сожалению, некоторые студенты, которые написали прекрасные кандидатские исследования, не смогли их довести до следующего уровня и представить уже в качестве магистерских диссертаций. К числу таких сочинений следует отнести кандидатское исследование выпускника 1895 г. Николая Лескова на тему: «Св. Тихон Задонский и его творения». Автор был удостоен от В. И. Ла-манского весьма лестного отзыва: «Лескову следовало бы, где дополнив, где сократив, где кое-что исправив, напечатать свой труд о св. Тихоне. После митрополита Евгения в литературе нашей, по моему мнению, нет лучшего сочинения об этом великом святителе. В истории русской литературы и образованности XVIII в. после напечатания труда Лескова нельзя будет умалчивать или упоминать мимоходом литературных произведений и общественной деятельности»36. К сожалению, данная работа впоследствии так и не была опубликована, однако есть надежда, что она сохранилась. Чтобы в этом удостовериться, автор данной статьи предполагает провести определенные изыскания в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

Еще одна работа, заслужившая, как больших похвал, так и долю серьезной критики со стороны Ламанского, принадлежала Николаю Дучинскому и была написана на «униатскую» тему: «Церковно-литературная деятельность Мелетия Смотрицко-го до перехода его в унию». Как и в случае с Ф. Г. Калугиным, диссертационное исследование Дучинского вызвало живой и довольно эмоциональный отклик Ла-манского. Видно, что эта тема его интересовала не только как «кабинетного» ученого, — он, если так можно выразиться, «болел» ею. Опять же, отмечая несколько частных недостатков и слабо аргументированных высказываний, Владимир Иванович вступает наиболее рьяно в полемику с утверждением диссертанта о сильной воле Смотрицкого. По мнению Ламанского, Смотрицкий был, с одной стороны, даровитым и впечатлительным, но, с другой, — слабым и бесхарактерным человеком. Ламанский так и писал в отзыве: «Мне думается, что главный грех и великое несчастие Смотриц-кого в том и состояло, что в Смотрицком не было никакой силы воли и характера, никакой твердости в убеждениях, как и показала его последующая деятельность»37.

Вообще этот отзыв свидетельствует, что Ламанский был не только крупным и глубоким специалистом по униатству, но и относился к этой проблеме с большим сочувствием, как к живой ране, а не просто как к научно-отвлеченной теме. Что же касается автора работы, то Ламанский завершает рецензию по-своему тонко и изысканно, призывая исследователя не бросать начатый литературный труд: «Автор… обнаружил вообще основательное знакомство с источниками и литературою предмета, изложение автора простое, ясное. Нередко даже изящное, нигде не встречается излишних отступлений. <…> В заключение не могу не выразить пожелания, чтобы г. Дучинский не бросал начатых им занятий полемической литературой XVI–XVII в. Из нашего автора, даровитого и любознательного, умеющего с увлечением отдаться избранному предмету и работать самостоятельно, мог бы выработаться талантливый исследователь и писатель»38. Увы, судя по всему, Дучинский не смог продолжить свои научнолитературные изыскания, а его исследование, пылившееся в академическом архиве, после 1918 г. оказалось утраченным.

Встречались и такие работы, которые, хотя и получили от Ламанского положительные отзывы, но, как следовало из содержания рецензий, были написаны посредственно. К числу таких исследований можно отнести, например, сочинение Николая Богоявленского «Андрей Денисов как автор и критик и церковно-историческое значение его проповедей». Владимир Иванович, в частности, отмечая, что у автора этой работы нет ни какого-либо литературного дарования, ни расположения к анализу и критике, выражал удивление, что свои сведения о Византии он черпал из сочинения Иконникова, «никогда Византии особенно не изучавшего»39.

«Проходными» работами также оказались сочинения Ивана Добровольского «Славяно-русский Пролог», Дмитрия Тарунтаева «Догматические сочинения Максима Грека»40 и Митрофана Петрова «Религиозные воззрения Посошкова и его отношение к современным церковным вопросам» (эта работа, вероятно, сохранилась)41. По поводу работы Тарунтаева Ламанский отмечал, что «сочинение это яркими достоинствами не отличается, не имеет характера исследования, мало обнаруживает критики…»42

Кроме названных лиц, учеником Ламанского сам себя именовал профессор академии Иван Саввич Пальмов (1855–1920). Он закончил академию еще в 1880 г. и писал работу на тему «Вопрос de calice в гуситском движении» у профессора И. Е. Троиц-кого43. Вместе с тем именно Пальмову принадлежит довольно любопытный очерк, посвященный Ламанскому и опубликованный на страницах академического журнала «Церковный вестник»44. В этом очерке, представлявшем по сути сокращенный вариант речи, сказанной 29 ноября с академической кафедры студентам первого курса после погребения Ламанского, Пальмов сказал о себе как об ученике Владимира

44 Пальмов И. С. Памяти Владимира Ивановича Ламанского († 19 ноября 1914 г.) // Церковный вестник. 1914. № 49. Стлб. 1484–1490.

Ивановича: «Не могу умолчать, что и пишущий эти строки — давний ученик приснопамятного Владимира Ивановича, с конца 70-х годов истекшего столетия связанный с ним узами ученической любви и признательности к своему неизменно доброму, отзывчивому и опытному учителю-руководителю»45.

Подводя итог, следует особо подчеркнуть, что деятельность В. И. Ламанского в Санкт-Петербургской духовной академии была не только продолжительной — четверть века, но и многополезной. После кончины Владимира Ивановича в Отчете о состоянии Санкт-Петербургской академии было сказано: «С именем В. И. Ламанского соединяется идея о целой эпохе в истории русского просвещения и о самостоятельной научной школе в области славяноведения, объединившей в своем составе целую плеяду славных в науке и выдающихся по своей учено-литературной деятельности представителей отечественного знания»46.

Профессор Пальмов в своей статье говорил о связи Ламанского с академией в течение 45 лет. Кроме того Иван Саввич высказал пожелание, чтобы эта связь не прерывалась, а только укреплялась через изучение трудов В. И. Ламанского и через дальнейшее развитие его тем и проблем. К сожалению, спустя век далеко не все уже знали, что Ламанский вообще преподавал в СПбДА. Отрадно, что теперь эта память восстанавливается. Остается надеяться, что, помимо данной статьи, последуют и другие специальные исследования, направленные не только на изучение прошлого, но и, повторимся, на дальнейшее развитие тех идей, которые высказывались Владимиром Ивановичем более столетия тому назад.