Ассоциация генов HLA;DRB1 с развитием пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Автор: Павлова И. Е., Глазанова Т. В., Шилова Е. Р., Чубукина Ж. В., Розанова О. Е., Бубнова Л. Н.

Журнал: Вестник гематологии @bulletin-of-hematology

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Роль иммунной системы в развитии пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) подтверждается обнаружением ассоциации между ПНГ и определенными аллельными вариантами генов Главного комплекса гистосовместимости (HLA-генов). При этом механизмы таких ассоциаций остаются неясными. Возможно, это зависит от функциональных свойств определенных молекул HLA-генов.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, HLA-DRB1

Короткий адрес: https://sciup.org/170175042

IDR: 170175042

Текст научной статьи Ассоциация генов HLA;DRB1 с развитием пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Введение. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) представляет собой редкое клональное заболевание крови, характеризующееся хроническим внутрисосудистым гемолизом с рядом осложнений и наклонностью к рецидивирующим тромбозам. В основе заболевания лежит приобретенная соматическая мутация P A гена в гемопоэтических стволовых клетках, что приводит к появлению одного или нескольких ПНГ-клонов с нарушенным синтезом гликозил-инозитоловых ( P — g lycosylphosphatidylinositol) якорных структур, осуществляющих фиксацию на мембране клеток P -связанных протеинов, защищающих собственные эритроциты от агрессивного действия активированного комплемента и комплемент-зависимого лизиса. В настоящее время для выявления ПНГ-клона используется метод высокочувствительной проточной цитометрии (ПЦ) с использованием скрининговой панели с маркерами C 55 и C 59 (для ретикулоцитов и эритроцитов), C 24/FLAER (для гранулоцитов), C 14/FLAER (для моноцитов) [1; 2].

Для ПНГ характерно также наличие цитопении различной степени выраженности и нередко ассоциация с другими заболеваниями, связанными с костномозговой недостаточностью. По данным А. Д. Кулагина с соавторами моно-или билинейные цитопении встречаются у 2/3 больных с классической гемолитической ПНГ [3]. ПНГ-клон различной величины закономерно встречается также у определённой части больных апластической анемией (АА) (до 70 % больных) и миелодиспластическим синдромом (МДС) (10–25 %), реже — при других окогемато-логических заболеваниях [4; 5–7]. При этом размер клона может варьировать в широком диапазоне — от минорного клона до сочетанных вариантов АА/ПНГ, реже МДС/ПНГ с наличием признаков клинически значимого гемолиза и гемолитических кризов. Имеются многочисленные наблюдения, описывающие прогрессию с переходом АА в классическую гемолитическую ПНГ, сопровождающуюся нарастанием размера патологического клона, преимущественно при достижении ремиссии АА [8–11]. В то же время, имеются сведения о случаях выявлении ПНГ-клона небольшого размера без каких-либо клинических и лабораторных признаков патологии [12]. При этом большинство исследователей сходятся во мнении, что клинически значимым, как правило, является размер клона 10 % и более от общего числа клеток крови [8; 10; 13]

Несмотря на то, что молекулярно-генетические особенности и патогенетические механизмы ПНГ подробно изучены, отдельные аспекты остаются недостаточно освещенными. Так, нет ясности в понимании тесной связи данной патологии с другими синдромами костномозговой недостаточности и причин прогрессии с экспансией ПНГ-клонов. Высказывается обоснованное мнение о наличии внутренних факторов эволюции ПНГ-клона [14]. Определенное значение в развитии и прогрессии заболевания придается имму-нообусловленным механизмам. Если в патогенезе АА ведущим механизмом признается иммунообусловленная депрессия кроветворения, то в развитии ПНГ, по мнению ряда исследователей, играет роль иммунная атака и клональная экспансия через иммуноселекцию [15]. Значимым можно считать и утвердившееся в последние годы представление о том, что наличие ПНГ-клона у пациентов с АА является подтверждением иммуноо-посредованного заболевания и фактором, прогнозирующим положительный ответ на стандартную иммуносупрессивную терапию [16–18].

Роль иммунной системы в развитии ПНГ подтверждается обнаружением ассоциации между ПНГ и определенными аллельными вариантами генов Главного комплекса гистосовместимости (HLA-генов). Наиболее часто в литературе упоминается ассоциация развития ПНГ клона с определенными аллелями HLA-генов класса . В исследованиях, выполненных в разных популяциях — в Польше, Японии, Италии — была выявлена повышенная частота HLA- RB1*15:01, HLA- RB1*04:01 и гаплотипа RB1*15:01- QA1*01:02-

QB1*06: 02 [17–19]. В тоже время, есть сведения об особенностях HLA-генов класса при этом заболевании — среди итальянских пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией была выявлена повышенная частота гаплотипа HLA-B *14:02-C*08:02 [19]. В одноцентровом исследовании, выполненном в Польше, у пациентов с апластической анемией и наличием ПНГ клона была выявлена ассоциация с аллелем HLA-B*18:01, тогда как для аллеля HLA-A *24:02 установлена протективная роль [20]. При этом механизмы ассоциации аллелей Главного комплекса гистосовместимости с ПНГ остаются неясными. Возможно, это зависит от функциональных свойств определенных молекул Главного комплекса гистосовместимости.

Таким образом, полученные зарубежными исследователями данные свидетельствуют о возможной роли HLA-генов класса и класса в развитии ПНГ. При этом в РФ изучение особенностей распределения аллелей HLA-генов

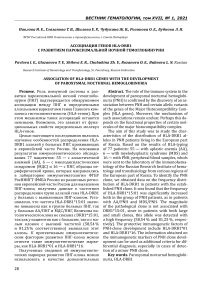

Таблица 1.

Демографическая и клиническая характеристика пациентов

|

Количество пациентов |

77 |

|

Медиана возраста, лет |

42 (16–74) |

|

Пол: |

|

|

Мужской, чел. ( %) |

31 (40,3 %) |

|

Женский, чел. ( %) |

46 (59,7 %) |

|

Диагнозы направления |

|

|

АА / ПНГ ( %) |

55 (71,4 %) |

|

ПНГ ( %) |

16 (20,8) |

|

МДС / ПНГ ( %) |

6 (7,8 %) |

В качестве популяционного контроля использовалась группа доноров крови, жителей европейской части России, из 1456 человек в возрасте от 18 до 60 лет: мужчин — 871 (59,8 %), женщин — 585 (40,2 %), выразивших добровольное согласие на проведение имму-ногенетического обследования для включения в регистр доноров костного мозга.

Диагностика наличия ПНГ-клона осуществлялась с помощью проточной цитометрии по общепринятой методике с использованием стандартного протокола, рекомендованного Международным Обществом Клинической Цитометрии ( CCS) [2].

ПНГ-клон определяли в периферической крови среди эритроцитов, гранулоцитов и моноцитов, используя проточный цитофлуориметр Beckman Coulter (США). Использовали следующий набор реагентов:для выяв- у пациентов с наличием ПНГ-клона не проводилось.

Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей распределения HLA-RB1 аллелей у больных пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ), проживающих в европейской части России.

Материалы и методы. В исследование были включены 77 пациентов, образцы периферической крови которых направлялись в лабораторию иммуногематологии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России из различных регионов европейской части России для выявления ПНГ-клона. Основными диагнозами направления были: апластическая анемия (АА), ПНГ, миелодиспластический синдром (МДС). У подавляющего большинства пациентов (71,4 %) диагнозом направления на обследование являлся АА/ПНГ. Демографическая и клиническая характеристика пациентов представлены в таблице 1 .

ления ПНГ клеток на эритроцитах — C 235a –F TC/ C 59-PE; на гранулоцитах — C 45-PC7/C 15-PC5/ C 24-PE/ FLAER-Alexa 488; на моноцитах — C 45-PC7/C 64-PC5/C 14-PE / FLAER-Alexa 488. Окрашивание лейкоцитов проводили по стандартной методике феноти-пирования для цельной крови, для моноцитов и гранулоцитов в разных пробирках: после добавления к образцу цельной крови антител в объеме, предлагаемом производителем, и 20-ти минутной инкубации в темноте проводили лизирование эритроцитов с последующей отмывкой. Для выявления эритроцитов с ПНГ-фенотипом, цельную кровь предварительно разбавляли в 100 раз, затем инкубировали с антителами в отдельной пробирке с последующей обязательной двойной отмывкой.

Для проведения HLA-типирования гена RB1 геномную ДНК выделяли из ядросо- держащих клеток периферической крови с использованием набора реагентов NA BOX 500 производства «Protrans» (Германия). HLA-типирование гена RB1 проводилось на уровне базового разрешения, т.е. выполнялось определение групп аллелей с помощью полимеразной цепной реакции с сиквенс-специфичными праймерами (PCR-SSP) производства “Protrans” (Германия). В случае выявления группы аллелей HLA- RB1*15 выполнялось высокоразрешающее типиро-вание с помощью PCR-SSP с сиквенс-специ-фичными праймерами производства “Olerup” (Германия).

Статистическую обработку проводили при помощи пакета программ Arlequin software package, version 3.5. Достоверность различий определяли с помощью критерия χ 2 с поправкой Йейтса.

Результаты. На основании результатов, полученных с помощью проточной цитометрии, патологический клон среди гранулоцитов и/ или моноцитов был выявлен у 57 (74,03 %) обследованных лиц; у 20 (25,97 %) пациентов, направленных на обследование, ПНГ-клон не был обнаружен.

Величина ПНГ-клона варьировала от 0,1 % до 99,9 %, при этом клинически значимым считали клон более 10 %, т. н. «большой клон», а содержание клеток с ПНГ-фенотипом от 0,1 до 10 % расценивали как «малый клон». Большой клон был определен у 41 человека (73,2 %), малый клон — у 16 человек (26,8 %).

По результатам иммуногенетического обследования (HLA-типирования) определено, что из 13 установленных в настоящее время групп аллелей HLA- RB1 в общей группе пациентов с наличием ПНГ-клона выявлены практически все, за исключением групп HLA-

RB1*10 и HLA- RB1*12, что объясняется достаточно редкой их частотой у жителей европейской части нашей страны. Анализ распределения групп аллелей показал, что среди пациентов с наличием ПНГ-клона значительно повышена частота группы аллелей HLA- RB1*15–66,07 % против 28,37 % в группе контроля (таблица 2) .

Частота групп аллелей HLA-DRB1 у пациентов с наличием ПНГ-клона

Таблица 2.

|

Группы аллелей |

Частота в группе пациентов с ПНГ клоном ( %), n = 57 |

Частота в группе популяционного контроля ( %), n = 1456 |

χ 2 |

р |

|

HLA-DRB1*01 |

10,53 |

23,70 |

6,10 |

< 0,005 |

|

HLA-DRB1*03 |

21,05 |

16,28 |

0,70 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*04 |

17,54 |

20,40 |

0,40 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*07 |

21,05 |

25,69 |

0,76 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*08 |

1,75 |

5,91 |

2,53 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*09 |

3,51 |

2,47 |

0,01 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*10 |

0,00 |

1,79 |

2,35 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*11 |

22,81 |

22,94 |

0,01 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*12 |

0,00 |

3,85 |

3,45 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*13 |

19,30 |

25,00 |

1,14 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*14 |

5,26 |

3,16 |

0,28 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*15 |

64,91 |

28,37 |

34,89 |

< 0,0001 |

|

HLA-DRB1*16 |

1,75 |

8,65 |

4,26 |

< 0,005 |

При последующем высокоразрешающем типировании группы аллелей HLA- RB1*15 установлено, что в 100 % случаев в этой группе аллелей определялся HLA- RB1*15:01.

На фоне столь значимого увеличения частоты HLA- RB1*15:01 у пациентов с наличием ПНГ-клона установлено достоверное снижение частоты групп аллелей HLA- RB1*01–10,75 % против 23,7 % и HLA-

RB1*16–1,75 % против 8,65 % по сравнению с группой здоровых лиц.

У пациентов с отсутствием ПНГ-клона также было установлено 11 групп аллелей HLA- RB1 (не выявлены HLA- RB1*09 и HLA-

RB1*12). Распределение групп аллелей гена HLA - RB1 незначительно отличалось от такового в группе популяционного контроля за исключением группы аллелей HLA- RB1*14, частота которой существенно превосходила с большой разницей в численности обследо-частоту в контрольной группе: 20 % против ванных групп.

3,16 % (таблица 3) , что может быть связано

Частота групп аллелей HLA-DRB1 у пациентов с отсутствием ПНГ-клона

Таблица 3.

|

Группы аллелей |

Частота в группе пациентов без ПНГ клона ( %), n = 20 |

Частота в группе популяционного контроля ( %), n = 1456 |

χ 2 |

р |

|

HLA-DRB1*01 |

15,00 |

23,70 |

1,38 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*03 |

10,00 |

16,28 |

1,13 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*04 |

10,00 |

20,40 |

2,04 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*07 |

15,00 |

25,69 |

1,81 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*08 |

5,00 |

5,91 |

0,42 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*09 |

0,00 |

2,47 |

2,08 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*10 |

5,00 |

1,79 |

0,05 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*11 |

25,00 |

22,94 |

0,00 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*12 |

0,00 |

3,85 |

2,20 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*13 |

30,00 |

25,00 |

0,06 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*14 |

20,00 |

3,16 |

12,34 |

< 0,05 |

|

HLA-DRB1*15 |

45,00 |

28,37 |

1,92 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*16 |

5,00 |

8,65 |

0,79 |

> 0,05 |

В этой группе пациентов высокоразрешающее типирование группы аллелей HLA-RB1*15 также выявило HLA- RB1*15:01 в 100 % случаев.

Изучение частоты групп аллелей HLA-RB1 среди пациентов в зависимости от величины патологического клона не показало каких-либо значимых различий (таблица 4). Однако необходимо отметить, что в группе пациентов с малым ПНГ-клоном не выявлено лиц, имеющих в генотипе HLA- RB1*01, а частота HLA- RB1*15:01 существенно превосходила таковую в группе пациентов с большим ПНГ-клоном (81,25 % против 58,54 %).

Таблица 4.

|

Группы аллелей/ аллель |

Частота в группе пациентов с большим ПНГ клоном ( %), n = 41 |

Частота в группе пациентов с малым клоном ПНГ клоном ( %), n = 16 |

χ 2 |

р |

|

HLA-DRB1*01 |

14,63 |

0,00 |

1,29 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*03 |

19,51 |

25,00 |

0,67 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*04 |

17,07 |

18,75 |

0,29 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*07 |

19,51 |

25,00 |

0,67 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*08 |

0,00 |

6,25 |

3,49 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*09 |

2,44 |

6,25 |

2,26 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*10 |

0,00 |

0,00 |

- |

|

|

HLA-DRB1*11 |

29,27 |

12,50 |

0,96 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*12 |

0,00 |

0,00 |

- |

|

|

HLA-DRB1*13 |

21,95 |

12,50 |

0,19 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*14 |

4,88 |

6,25 |

0,75 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*15:01 |

58,54 |

81,25 |

3,70 |

> 0,05 |

|

HLA-DRB1*16 |

4,88 |

6,25 |

0,75 |

> 0,05 |

Частота групп аллелей HLA-DRB1 у пациентов с ПНГ-клоном в зависимости от величины клона

Изучение частоты групп аллелей HLA- RB1 у пациентов с выявленным ПНГ-клоном в зависимости от диагноза (АА, МДС, ПНГ) показало, что наибольшая частота HLA- RB1*15:01 наблюдалась в группе больных с АА (73,53 %), несколько реже этот аллель определялся у пациентов с МДС (62,5 %) и ПНГ (53,33 %), однако во всех группах больных частота аллеля HLA- RB1*15:01 существенно превышала этот показатель в группе популяционного контроля (таблица 5).

Таблица 5.

Частота групп аллелей HLA-DRB1 у пациентов с ПНГ-клоном в зависимости от диагноза

|

Группы аллелей/аллель |

Частота в группе пациентов с АА ( %), n = 34 |

Частота в группе пациентов МДС ( %), n = 8 |

Частота в группе пациентов ПНГ ( %), n = 15 |

|

HLA-DRB1*01 |

5,88 |

12,50 |

20,00 |

|

HLA-DRB1*03 |

20,59 |

12,50 |

26,67 |

|

HLA-DRB1*04 |

8,82 |

25,00 |

33,33 |

|

HLA-DRB1*07 |

29,41 |

12,50 |

6,67 |

|

HLA-DRB1*08 |

2,94 |

0,00 |

0,00 |

|

HLA-DRB1*09 |

5,88 |

0,00 |

0,00 |

|

HLA-DRB1*10 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

HLA-DRB1*11 |

32,35 |

12,50 |

13,33 |

|

HLA-DRB1*12 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

HLA-DRB1*13 |

5,88 |

37,50 |

40,00 |

|

HLA-DRB1*14 |

0,00 |

12,50 |

6,67 |

|

HLA-DRB1*15:01 |

73,53 |

62,50 |

53,33 |

|

HLA-DRB1*16 |

5,88 |

12,50 |

0,00 |

Заключение. В ходе выполненной работы нами впервые получены данные о распределении частот групп аллелей гена HLA- RB1 у больных с установленным методом проточной цитометрии ПНГ-клоном, проживающих на территории европейской части России.

Установлено, что частота иммуногенетиче-ского маркера HLA- RB1*15:01 значимо повышена как в группе больных пароксизмальной ночной гемоглобинурией, так у больных АА/ПНГ и МДС/ПНГ, что согласуется с данными других авторов о сильных ассоциативных связях аллеля HLA- RB1*15:01 с развитием ПНГ-клона [18–22]. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что клональная селекция гемопоэтических стволовых клеток с мутацией P A гена ассоциирована именно HLA- RB1*15:01. В тоже время, согласно результатам наших исследований, наличие

RB1*15:01 не является фактором, определяющим величину патологического клона т. к. у пациентов как с большим, так и с малым клоном с высокой частотой выявлялся этот аллель. К протективным иммуногенетиче- ским факторам развития ПНГ-клона, согласно результатам наших исследований, можно отнести такие иммуногенетические маркеры, как HLA- RB1*01 и HLA- RB1*16.

Несмотря на то, что в настоящее время для диагностики ПНГ-клона успешно применяется стандартный протокол с использованием проточной цитометрии, полученные нами новые сведения об иммуногенетических маркерах развития ПНГ-клона можно использовать в качестве дополнительных критериев дифференциальной диагностики, особенно в случаях выявления минорного клона ПНГ.

Учитывая тот факт, что по данным некоторых зарубежных авторов развитие ПНГ-клона ассоциировано с определенными генами HLA не только класса , но и класса , представляется интересным продолжить эту работу и провести иммуногенетическое обследование, включающее изучение аллелей генов HLA как класса (HLA-A, B, C), так и класса (HLA- QB1, QA1) пациентов с ПНГ-клоном, проживающих на территории европейской части РФ.

Конфликты интересов отсутствует

Источник финансирования

Исследование не имело источника финансирования

Список литературы Ассоциация генов HLA;DRB1 с развитием пароксизмальной ночной гемоглобинурии

- Borowitz M. J., Craig. F. E., Digiuseppe J. A. et al. Guidelines for the diagnosis and monitoring of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and related disorders by flow cytometry // Cytometry B. Clin. Cytom. — 2010. — Vol. 78, N4. — P. 211–230.

- Sutherland D. R., Keeney M., Illingworth A. Practical Guidelines for the high-sensitivity detection and monitoring of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) clones by flow cytometry // Cytometry Part B. — 2012. —Vol. 82B. — P. 195–208.

- Кулагин А. Д., Климова О. У., Добронравов А. В. и др. Клиническая манифестация и ошибки диагностики классической пароксизмальной ночной гемоглобинурии: Анализ 150 наблюдений // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. — 2017. — Т. 10, № 3. — С. 333–341.

- De Latour R. P., Mary J. Y., Salanoubat C. et al. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: natural history of disease subcategories // Blood. — 2008. — Vol. 112. — P. 3099–3106.

- Glazanova T. V., Chubukina Z. V., Rozanova O. E. et al. Detection of PNH-clone in patients with depression of hemopoiesis // Haematologica. — 2013. — Vol. 98, suppl. 1. — P. 579.

- Глазанова Т. В., Чубукина Ж. В., Розанова О. Е. и др. Выявление ПНГ-клона у пациентов с апластической анемией и миелодиспластическим синдромом // Вестник гематологии. — 2012. — Т. 8, № 4. — С. 41.

- Кулагин А. Д., Лисуков И. А., Птушкин В. В. и др. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению пароксизмальной ночной гемоглобинурии // Онкогематология. — 2014. — Т. 9, № 2. — С. 20–28.

- Kulagin A, Lisukov I, Ivanova M, et al. Prognostic value of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria clone presence in aplastic anaemia patients treated with combined immunosuppression: results of two-centre prospective study. // Br. J. Haematol. — 2014. — Vol. 164, N4. — P. 546–54.

- Wanachiwanawin W., Siripanyaphinyo U., Piyawattanasakul N., et al. A cohort study of the nature of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones and PIG-A mutations in patients with aplastic anemia. // Eur. J. Haematol. — 2006. — Vol. 76, Vol. 6. — P. 502–509.

- Фидарова З. Т., Михайлова Е. А., Гальцева И. В. и др. Динамика ПНГ-клона у больных апластической анемией в процессе иммуносупрессивной терапии // Клиническая лабораторная диагностика. — 2016. — Т. 21, № 8. — С. 490–494.

- Шилова Е. Р., Глазанова Т. В., Чубукина Ж. В. и др. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у пациентов с апластической анемией: проблемы, особенности, анализ клинического наблюдения // Клиническая онкогематология. — 2019. — Т. 12, № 3. — С. 319–328.

- Hu R., Mukhina G., Piantadosi S. PIG-A mutations in normal hematopoiesis // Blood — 2005. — Т. 105, № 10 — P. 3848–54с.

- Bessler M., Mason P., Hillmen P. et al. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) is caused by somatic mutations in the PIG-A gene // EMBO J. — 1994. — Vol. 13, N1. — P. 110–117.

- Inoue N., Iziu-Sarumaru T., Murakami Y. et al. Molecular basis of clonal expansion of hematopoiesis in 2 patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) // Blood. — 2006. — Vol. 108, N13. — P. 4232–4236

- Кулагин А. Д., Лисуков И. А., Козлов. Апластическая анемия: иммунопатогенез, клиника, диагностика, лечение — Новосибирск: Изд-во “Наука”, 2008. — 236 с.

- Narkao S., Gale R. P. Are mild/moderate аcquired idiopathic aplastic anaemia and low-risk myelodysplastic syndrome one or two diseases or both and how should it/they be treated? // Leukemia. — 2016. — Vol. 30, N11. — P. 2127–2130.

- Maciejewski J. P, Follmann D., Nakamura R. et al. Increased frequency of HLA-DR2 in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and the PNH/aplastic anemia syndrome // Blood. — 2001. — Vol 98. — P. 3513–3519.

- Shichishima T., Okamoto M., Ikeda K. et al. HLA class II haplotype and quantitation of WT1 RNAin Japanese patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria // Blood. — 2002. — Vol. 100. — P. 22–28.

- Lombardi M. L., Terrazzano G., Cosentini E. et al. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: significant association with specific HLA-A, -B, -C, and -DR alleles in an Italian population // Human Immunology. — 2008. — Vol. 69. — P. 202–206.

- Nowak J., Mika-Witkowska R., Mendek-Czajkowska E. et al. The patterns of MHC association in aplastic and non-aplastic paroxysmal nocturnal hemoglobinuria // Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. — 2011. — Vol. 59. — P. 231–238.

- Абдулкадыров К. М., Бессмельцев С. С. Апластическая анемия — СПб: Изд-во “Наука”; “Издательство KN”, 1995. — 232 с.

- West A., Godley L., Churpek J. E. Familial myelodysplastic syndrome/acute leukemia syndromes: a review and utility for translational investigations // Ann. NY Acad. Sci. — 2014. — Vol. 1310, N1. — P. 111–118.