Белково-углеводные добавки в кормлении коров

Автор: Удовицкая Алена Викторовна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 2 (18), 2015 года.

Бесплатный доступ

Первые исследования по возможности использования полножирной сои и жмыха подсолнечного для кормления животных и птицы относятся к началу 60-х и концу 70-х гг. XX в. Все исследователи подтверждают, что в высоком содержании белка и жира в этих бобах - значительный потенциальный резерв для кормопроиз-водства. Исследования последних лет, проведенные как у нас в стране, так и за рубежом на крупном рогатом скоте, свиньях, рыбе и птице, свидетельствуют об успешном использовании продуктов переработки сои в ра-ционах животных. По расчетам, использование сои в качестве белковой добавки в животноводстве позволяет экономить не менее 250-300 тыс. т злаковых концентрированных кормов и получать до 150 тыс. т молока и 25-30 тыс. т мяса в пределах края или области. В результате проведенных исследований на коровах красной степной породы установлено: включение в состав рациона термически обработанного зерна сои и подсолнечно-го жмыха в комплексе с карбамидом и полисахаридом в количестве 25% от потребности животных в протеине оказывает положительное влияние на повышение удоев, но подсолнечный жмых показал более стабильный ре-зультат. Сравнительная оценка продуктивного действия протеина различного происхождения с учетом раство-римости, насыщенности его лимитирующими аминокислотами свидетельствует о возможности повышения протеиновой ценности рациона при условии соответствующей обработки. Рецептура комбикормов с использо-ванием сои и жмыха подсолнечного лучше сбалансирована по питательности, обменной энергии, аминокисло-там, микроэлементам и витаминам, чем комбикорма, состоящие из традиционных компонентов.

Карбамид, полисахарид, коровы, молочная продуктивность, соя, белково-углеводные добавки, повышение удоев, химического состава молока, рацион, переваримость

Короткий адрес: https://sciup.org/142199060

IDR: 142199060 | УДК: 637.1.088:633.34

Текст научной статьи Белково-углеводные добавки в кормлении коров

Молочно-товарное производство является одним из приоритетных направлений развития экономики Алтайского края: его доля составляет 55–65% валового дохода сельскохозяйственной отрасли.

Регион занимает третье место в Российской Федерации по численности поголовья крупного рогатого скота, четвертое место по объему производства молока. Один из наиболее сложных природно-экономических комплексов для ведения животноводства в регионе – сухостепная Западно-Кулундинская подзона. Климат резко континентальный, с жарким летом и холодной продолжительной зимой. Из-за неблагоприятных климатических условий уровень протеина в рационах животных, особенно в зимне-стойловый период, периодически снижается до 60% от нормы.

К настоящему времени наработан значительный экспериментальный материал, подтверждающий реальную возможность пополнения дефицита протеина в рационах жвачных за счет таких высокобелковых кормов, как соя и подсолнечный жмых, а также небелковых азотных соединений, к которым относится и мочевина (карбамид) [1–4].

В связи с тем, что степень утилизации азота рубцовыми микроорганизмами тесно коррелирует с обеспеченностью их легкорастворимыми углеводами, при дефиците сахара усвоение азота будет минимальным – 20%, вместо 50%. Кроме того, при оптимальном сахаро-протеиновом отношении улучшается синтез аминокислот, жирных кислот, витаминов группы В в рубце [2]. Поэтому для улучшения трансформации азота мочевины в микробный белок в карбамидный концентрат целесообразно включать полисахариды, представляющие сахара (глюкоза, фруктоза, ксилоза), связанные в цепочки различной молекулярной массы (от 2 до 60 ед.). Полисахариды, в отличие от свекловичной патоки, создают возможность медленного окисления углеводов, что способствует улучшению параметров здоровья высокопродуктивных животных.

Цель исследований – повышение молочной продуктивности лактирующих коров и качества молока путем введения в состав базовых внутрихозяйственных рационов амидоконцентратной добавки в комплексе с полисахаридом.

Для достижения цели поставлены задачи:

-

1. Проанализировать динамику молочной продуктивности коров опытной и контрольных групп.

-

2. Изучить качественный состав молока опытной и контрольных групп, динамику показателей белково- и жирномолочности, СОМО и сухого вещества.

Объекты и методы

Объект исследований – крупный рогатый скот красной степной породы. Научнохозяйственный опыт проведен на базе ОАО «Бурлинский» Бурлинского района Алтайского края в летний пастбищный период (май – июль). Сформированы три группы животных (по 12 гол.) согласно методике А.И. Овсянникова [5]. При формировании опытных и контрольных групп-аналогов учитывались показатели: породная и возрастная принадлежность, живая масса, физиологическое состояние, период лактации и продуктивный фон лактирующих коров (16,0–16,5 кг в сутки). Условия содержания животных всех групп были одинаковыми, кормление – детализированным (по А.П. Калашникову [6]). Контрольной группе скармливался основной внутрихозяйственный рацион. Ежедневно в основной рацион (ОР) коров первой опытной группы вводилась экструдированная амидоконцентратная добавка АКД-1 в количестве 500 г/гол.; в ОР второй опытной – АКД-2 в количестве 500 г/гол., разработанные в лаборатории кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Алтайский НИИ животноводства и ветеринарии» и изготовленные научно-производственным предприятием ООО НПО «Сибирьбиокорм» (табл. 1).

Новизной предлагаемых добавок является включение в карбамидный концентрат полисахаридов, что улучшает трансформацию азота мочевины в микробный белок рубцовой микрофлоры. Кроме того, при оптимальном сахаро-протеиновом отношении улучшается синтез аминокислот, жирных кислот, витаминов группы В в рубце.

Таблица 1

Состав рационов коров контрольной и опытных групп, ( Х ± S ) n = 12

|

Группа |

Гол. |

Состав рационов |

|

Контрольная |

12 |

Основной хозяйственный рацион (ОР) |

|

I опытная |

12 |

ОР+АКД-1 (зерно пшеницы 45% + жмых подсолнечниковый 39,97% + карбамид 5% + полисахарид 10%) |

|

II опытная |

12 |

ОР+АКД-2 (зерно пшеницы 45% + соевый концентрат 39,97% + карбамид 5% + полисахарид 10%) |

Химический состав ОР изучался в ветеринарной лаборатории Территориального управления ветеринарии по Бурлинскому району: содержание сухого вещества – по методу Къель-даля (ГОСТ 13496.4–84); сырой золы – методом озоления в муфельной печи (ГОСТ 26226– 84); безазотистых экстрактивных веществ – подсчетом разности 100%-го содержания протеина, жира, сырой клетчатки, золы и воды – по ГОСТ Р 52839–2007; сырого жира – по методу Рушковского в аппарате Сокслета (ГОСТ 13596.15–85); каротина – по Цирелю (ГОСТ 13496.17–84), обменной энергии расчетным методом; фосфора – ванадно-молибдатным методом (ГОСТ 266572–85); кальция – трилонометрически с использованием индикатора флуо-рексона (ГОСТ 26570–85); натрия и калия – атомно-абсорбционным методом; серы – колориметрическим методом с использованием сернокислого бария; хлора – титриметрическим методом по Рушняку; питательность кормов – расчетным методом с использованием коэффициентов переваримости кормов по М.Ф. Томмэ.

Молочная продуктивность учитывалась на протяжении 180 дн. лактации при ежемесячных контрольных дойках.

С целью определения влияния изучаемых добавок на обмен веществ в летний пастбищный период от животных каждой группы (n = 12) в начале, середине и конце опыта перед утренним кормлением брали пробы крови из яремной вены на определение показателей: общий белок – рефрактометрическим методом; каротин – колориметрическим методом по Г.Ф. Ко-ромыслову и Л.А. Кудрявцевой; резервная щелочность – по Неводову с индикатором Таши-ро; кальций – по Е.П. Вичеву и Л.В. Каракашеву с флуорексоном; фосфор – колориметрически ванадно-молибдатным методом [3].

Полученные экспериментальные данные подвергнуты биометрической обработке по Н.А. Плохинскому [4] с использованием оценки по Стьюденту.

Обработка данных проведена на ПК Pentium-4 с использованием программного пакета «Microsoft Excel-2007».

Результаты исследований

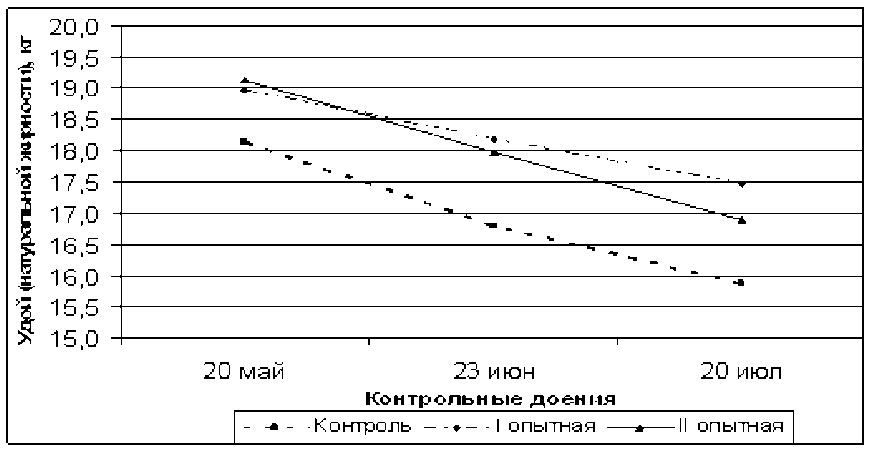

При сравнительном анализе молочной продуктивности коров подопытной группы установлено: в первый месяц периода исследований разница величины между удоями обладала низкой статистической достоверностью (рисунок).

По результатам контрольных доек второго месяца определена статистически достоверная разница между величиной удоев контрольной и первой опытной групп, составившая 8,1% (р < 0,05). В этот же период животные второй опытной группы превзошли по молочной продуктивности контрольные аналоги на 7,0% (р < 0,05). Физиологически обусловленное снижение удоев в анализируемый период в контрольной группе достигло 7,3%, тогда как в первой и второй группах подопытных животных этот показатель варьировал в пределах 4,1–6,0%.

За третий месяц исследуемого периода уровень молочной продуктивности коров контрольной группы снизился на 5,6% по сравнению со вторым месяцем анализируемого периода – для первой опытной группы была характерна относительная стабильность на этом участке лактационной кривой: падение удоев составило 4,9%, обусловив превосходство по молочной продуктивности этой группы над контролем, составившее 8,9% (р < 0,01). Во второй опытной группе значение среднесуточного удоя достигло величины 16,9 кг молока нату-53

ральной жирности, что больше по сравнению с показаниями у коров-аналогов контрольной группы на 6,4% (р < 0,05).

Динамика молочной продуктивности коров

Наряду с молочной продуктивностью определенным изменениям под влиянием белко-во-углеводных добавок подвергся биохимический состав молока животных обеих подопытных групп. Для молоко характерны более высокая по сравнению с контролем концентрация белка (3,20 против 3,15%), жира (3,83 против 3,59%), а также СОМО и сухого вещества (с о ответственно на 0,08 и 0,33 абс.% выше, чем в контроле). Отметим, что вследствие малой (Х ± S ) n = 12 выборки анализируемые результаты, как и в первой опытной группе, обладают низким уровнем определяемой статистической достоверности (табл. 2).

Таблица 2

Динамика биохимического состава молока коров, г/%

|

Показатель |

Контроль |

1-я опытная |

2-я опытная |

||||||

|

1* |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Белок |

3,15 ± 0,06 |

3,17 ± 0,06 |

3,15 ± 0,05 |

3,13 ± 0,05 |

3,17 ± 0,05 |

3,31 ± 0,05 |

3,11 ± 0,04 |

3,15 ± 0,04 |

3,20 ± 0,04 |

|

Жир |

3,55 ± 0,25 |

3,59 ± 0,26 |

3,59 ± 0,19 |

3,75 ± 0,17 |

3,85 ± 0,16 |

3,91 ± 0,28 |

3,57 ± 0,29 |

3,68 ± 0,28 |

3,83 ± 0,21 |

|

СОМО |

8,48 ± 0,10 |

8,54 ± 0,11 |

8,51 ± 0,08 |

8,45 ± 0,08 |

8,54 ± 0,08 |

8,79 ± 0,03 |

8,39 ± 0,08 |

8,48 ± 0,09 |

8,59 ± 0,07 |

|

Сухое вещество |

12,04 ± 0,33 |

12,12 ± 0,36 |

12,09 ± 0,25 |

12,20 ± 0,16 |

12,39 ± 0,15 |

12,71 ± 0,28 |

11,95 ± 0,31 |

12,16 ± 0,29 |

12,42 ± 0,26 |

|

Кальций |

1,12 ± 0,03 |

1,12 ± 0,03 |

1,18 ± 0,09 |

1,17 ± 0,03 |

1,19 ± 0,05 |

1,36 ± 0,06 |

1,18 ± 0,06 |

1,21 ± 0,06 |

1,24 ± 0,04 |

|

Фосфор |

0,77 ± 0,07 |

0,78 ± 0,06 |

0,82 ± 0,02 |

0,76 ± 0,03 |

0,79 ± 0,04 |

0,89 ± 0,04 |

0,74 ± 0,05 |

0,76 ± 0,04 |

0,82 ± 0,02 |

* 1 – начало опыта; 2 – его середина; 3 – конец опыта.

Установлено возникновение положительной динамики показателей белково- и жирномолочности у лактирующих коров в подопытных группах. По содержанию белка в конце периода эксперимента молоко животных первой опытной группы превосходило значение анализируемых показателей у животных контрольной группы на 0,16 абс.%, по содержанию жира – на 0,33 абс.%, СОМО – на 0,28 абс.%.

Выводы

-

1. Включение в состав основного рациона коров красной степной породы экструдированной амидоконцентратной добавки АКД-1 и АКД-2 на основе мочевины и полисахарида, а также наполнителей – сои и подсолнечного жмыха в количестве 500 г/гол. обеспечило повышение молочной продуктивности на 8,9% (р < 0,01) (до 16,9 кг среднесуточного надоя молока).

-

2. Предлагаемые для крупного рогатого скота молочного направления продуктивности рецепты экструдированных амидоконцентратных добавок АКД-1 и АКД-2 позволяют сбалансировать физиологические потребности организма высокопродуктивных лактирующих коров, что подтверждается улучшением основных параметров качества молока – по содержанию белка на 0,16 абс.%, по содержанию жира – на 0,33 абс.%, СОМО – на 0,28 абс.%.

-

3. При анализе полученных данных установлено: более эффективно для повышения молочной продуктивности и улучшения основных параметров качества молока использование экструдированной амидоконцентратной добавки на основе подсолнечного жмыха АКД-1.

Список литературы Белково-углеводные добавки в кормлении коров

- Дюкарев, В.В. Кормовые добавки в рационах животных/В.В. Дюкарев, А.Г. Ключковский, И.В. Дюкар. -М.: Колос, 1985. -256 с.

- Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справ. пособие/А.П. Калашников . -М., 2003. -456 с.

- Нормирование протеинового питания жвачных/Н.В. Курилов //Новое в кормлении высокопродуктивных животных: сб. науч. тр. -М.: Агропромиздат, 1989. -С. 17-22.

- Лазарев, Ю. Легкопереваримые углеводы в кормлении коров/Ю. Лазарев, И. Кузьмин//Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. -2006. -№ 10. -С. 41-42.

- Колмакова, А.А. Повышение кормовой ценности рационов коров в период раздоя качеством протеина/А.А. Колмакова: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.02.02. -Омск, 2005. -18 с.

- Комник, Г. Экструдирование -верный путь к повышению качества/Г. Комник, Ю. Росляков//Комбикормовая промышленность. -2000. -№ 7. -С. 19-21.

- Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве/А.И. Овсянников. -М.: Колос, 1976. -185 с.