Биологические и продуктивные особенности коров черно-пестрой породы при различной технологии доения

Автор: Чеченихина Ольга Сергеевна, Смирнова Екатерина Сергеевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (37), 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили на предприятии Свердловской области. Сформировано две группы коров черно-пестрой породы: первая - коровы, содержащиеся без привязи с применением роботизированной системы доения; вторая - коровы, которые содержались на привязи и доились аппаратами в молокопровод. Установлено, что промеры вымени животных первой группы имели значения больше, чем промеры вымени коров второй группы. В связи с большим удоем молока животных за первую лактацию первой группы содержание у них молочного жира и молочного белка выше (p

Молочное скотоводство, доение, коровы, доильные установки, робот, вымя, порода

Короткий адрес: https://sciup.org/149126752

IDR: 149126752 | УДК: 636.034

Текст научной статьи Биологические и продуктивные особенности коров черно-пестрой породы при различной технологии доения

Увеличение производства молочной продукции является одной из основных задач животноводства. В настоящее время в молочном скотоводстве нашей страны происходит переход на интенсивные способы производства молока, к которым относится применение роботизированных установок для доения коров. Это путь формирования новой технологии, которая создает коровам максимально возможный комфорт при доении [1, 2].

Вопрос приспособленности животных разных пород к роботу-дояру изучен недостаточно и является актуальным. Ученые отмечают, что преимущества роботизированных доильных систем заключаются не только в увеличении удоя, что достигается путем грамотного планирования системы доения, но и в улучшении качественных характеристик молока [3, 4, 5].

Оценка морфологических и функциональных особенностей вымени коров является неотъемлемой частью отбора животных. В процессе селекции крупного рогатого скота происходит постепенное изменение качественных характеристик молочной железы [6, 7].

Известно, что средняя продолжительность доения составляет 5-6 мин., за это время выдаивается 45 % животных, в доильном зале – 50 %, на привязи – 45,5 %, чего недостаточно для эффективного использования доильных установок. На основании полученных данных многие авторы пришли к выводу о том, что роботизированная технология доения обеспечивает автоматическое управление режимом доения в соответствии с морфологическими и функциональными особенностями долей вымени животного. Кроме того, при ее использовании можно сократить расходы на содержание работников и снизить нагрузку на оператора, что может компенсировать более высокие издержки на приобретение и обслуживание роботов [8, 9, 10, 11].

Основное требование к животным в условиях промышленной технологии – давать высокие удои молока при машинном доении на высокопроизводительных доильных установках. Кроме хорошо развитого вымени, коровы должны характеризоваться высокой молочной продуктивностью и достаточной стрессоустойчивостью, поскольку от этого в немалой степени зависят продуктивные качества животного. Поэтому отбор высокопродуктивных, стрессоустойчивых животных с хорошо развитым выменем будет способствовать повышению молочной продуктивности стада [12, 13].

Цель исследований. Изучить биологические и продуктивные особенности коров черно-пестрой породы при различной технологии доения.

Материал и методика исследований. Исследования проводили на предприятии Свердловской области.

Сформировано две группы коров черно-пестрой породы: первая ‒ коровы, содержащиеся без привязи с применением роботизированной доильной системы Astronaut A4 компании Lely; вторая ‒ коровы, которые содержались на привязи и доились в молокопровод аппаратами ДА-2М «Майга».

В работе использовались записи индивидуальных карточек коров, журналов учета молока, данные информационно-управляющей системы «СЕЛЭКС».

Оценку вымени коров проводили согласно методике «Оценка вымени и моло-коотдачи коров молочных и молочно-мясных пород» (1970). Молочную продуктивность животных оценивали в соответствии с «Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных пород СНПплем Р23-97».

В крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяе- ва, уровень гемоглобина по Сали, в сыворотке крови устанавливали содержание общего белка рефрактометром «РЛ», количество кальция ‒ трилонометрическим методом; неорганического фосфора ‒ по Бригсу в модификации Ивановского.

Клинико-физиологические показатели коров на 45‒50 день лактации измеряли по общепринятым методикам (температура тела, частота пульса в минуту, частота дыхания) и сравнивали с нормативными значениями (А.П. Калашников и др., 2003) .

Распределяя исследуемых животных по типам стрессоустойчивости, определяли уровень гормонов в крови исследуемых животных в период раздоя с использованием тестов ИФА, в основе которых лежит твердофазный конкурентный метод иммуноферментного анализа на микропланшетах.

Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с использованием персонального компьютера в программе «Microsoft Excel».

Результаты исследований. При изучении влияния технологии получения молока и происхождения коров на основные свойства вымени установлено, что промеры вымени животных первой группы имели значения больше, чем промеры вымени коров второй группы ( табл. 1 ). А именно: обхват ‒ на 4,0 см (3,0 %) (p < 0,05) больше соответственно по группам; глубина ‒ на 0,5 см (2,1 %); длина ‒ на 1,0 см (2,5 %); ширина ‒ на 0,5 см (2,5 %). Расстояние от дна вымени до земли самым большим оказалось у коров второй группы ‒ 64,0 см, что на 1,6 см (2,5%) (p < 0,05) больше, чем у коров первой группы.

Кроме того, длина передних и задних сосков вымени у коров первой группы в среднем на 0,1 см (1,6 %) больше, чем у второй группы. Расстояние между сосками и их диаметр достоверных различий не имели.

Таблица 1 ‒ Промеры вымени коров-первотелок в зависимости от технологии доения, см

|

Промер вымени |

Технология доения, группа коров |

|||||

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n=24) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n=24) |

|||||

|

1 |

2 |

|||||

|

X ± Sx |

Сv, % |

X ± Sx |

Сv, % |

|||

|

Обхват вымени |

134,9±1,2* |

4,4 |

130,9±1,3 |

5,0 |

||

|

Глубина вымени |

24,1±0,6 |

12,8 |

23,6±0,6 |

12,8 |

||

|

Расстояние от дна вымени до земли |

62,4±0,8 |

6,4 |

64,0±0,9 |

6,6 |

||

|

Длина сосков: передних |

6,6±0,2 |

13,0 |

6,5±0,2 |

13,0 |

||

|

задних |

6,1±0,2 |

14,8 |

6,0±0,2 |

14,7 |

||

|

Расстояние между сосками: передними |

12,6±0,9 |

34,1 |

12,3±0,9 |

34,1 |

||

|

задними |

6,3±0,6 |

45,7 |

6,1±0,6 |

45,8 |

||

|

боковыми |

10,1±0,6 |

28,0 |

9,9±0,6 |

28,0 |

||

|

Длина вымени |

40,2±0,7 |

7,9 |

39,2±0,6 |

8,0 |

||

|

Ширина |

20,3±0,2 |

5,6 |

19,8±0,2 |

5,5 |

||

|

Диаметр сосков: передних |

2,1±0,001 |

10,4 |

2,2±0,01 |

10,3 |

||

|

задних |

2,2±0,1 |

13,4 |

2,2±0,1 |

11,6 |

||

Молочность коров тесно связана с величиной вымени. У высокопродуктивных животных с интенсивными процессами молокообразования вымя обычно больших размеров и с большой емкостью [14].

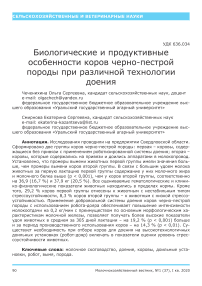

Условная величина вымени ( рис. 1 ) в первой группе исследуемых коров составляет 3260,2 см2, что больше, чем во второй группе на 174,0 см2 (5,3%).

Группа коров, технологпядоения

Рис. 1. Условная величина вымени коров-первотелок в зависимости от технологии доения, см2

Установлено, что за сутки от коров первой группы надоили молока больше на 2,4 кг (10,8 %), чем во второй группе.

Быстрее всех в сутки выдаивались коровы второй группы ‒ на их доение было затрачено 9,9 минуты. Затраты времени на доение в данном случае меньше, чем в первой группе, на 0,3 минуты (3,3 %). Интенсивность молокоотдачи, характеризующая скорость выдаивания коров, выше в первой группе исследуемых животных на 0,2 кг/мин (9,2 %), чем во второй.

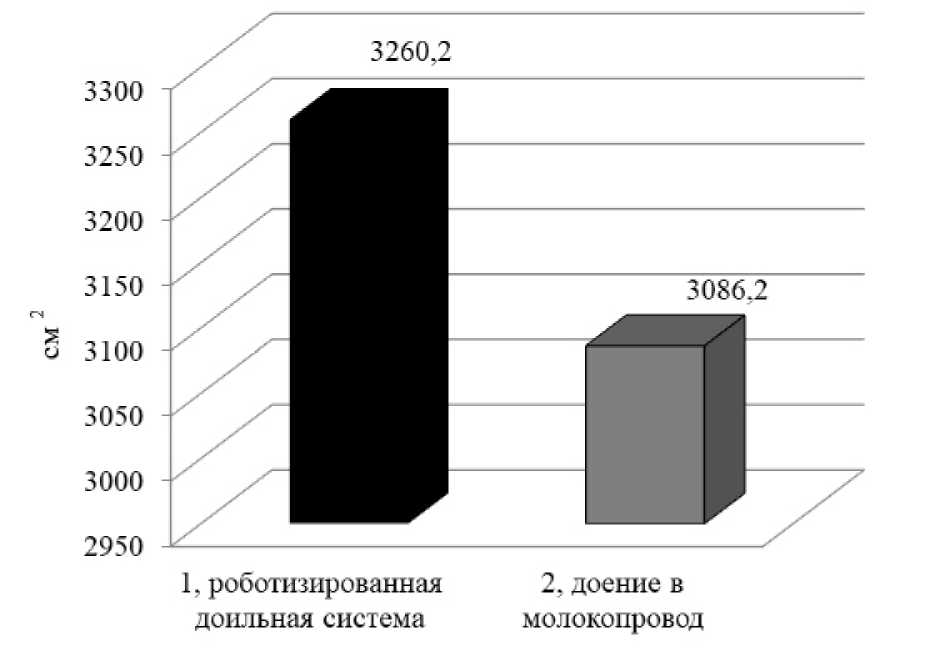

Индекс вымени коров первой группы имеет самые максимальные значения среди оцениваемых животных ‒ 45,1 % ( рис. 2 ). Показатель превышает животных второй и третьей групп на 2,5 % (p < 0,001).

Рис. 2. Индекс вымени коров-первотелок разного происхождения в зависимости от технологии доения, %

Таблица 2 ‒ Молочная продуктивность коров первой лактации в зависимости от технологии доения

|

Показатель |

Технология доения, группа коров |

|||

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n=124) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n=124) |

|||

|

1 |

2 |

|||

|

X ± Sx |

Сv, % |

X ± Sx |

Сv, % |

|

|

Удой за 305 дней лактации, кг |

6189,0±125,1*** |

22,42 |

4999,0±118,1 |

26,5 |

|

МДЖ, % |

3,59±0,02** |

5,52 |

3,70±0,04 |

12,9 |

|

Количество молочного белка, кг |

221,6±4,5*** |

22,63 |

184,7±4,3 |

26,2 |

|

МДБ, % |

2,99±0,01 |

3,69 |

2,95±0,04 |

13,8 |

|

Количество молочного белка, кг |

185,2±3,8*** |

22,7 |

147,3±3,5 |

26,3 |

Массовая доля жира в молоке коров-первотелок второй группы выше по сравнению с животными первой группы на 0,11 % (p < 0,01). В то время как доля белка в молоке коров второй группы на 0,04 % ниже, чем у сверстниц.

В связи с большим удоем молока животных первой группы содержание у них молочного жира и молочного белка выше (p < 0,001), чем у коров второй группы, соответственно на 36,9 (16,7 %) и 37,9 кг (20,5 %).

Гематологические показатели коров в зависимости от технологии доения представлены в таблице 3 .

Количество эритроцитов, содержание гемоглобина больше во второй группе животных, чем в первой соответственно на 0,12 *1012/л (2,1 %) (p < 0,05) и 0,59 г/л (0,5 %). При этом цветной показатель в первой группе коров выше, чем во второй на 0,01 (1,4 %) (p < 0,01). Количество эритроцитов возрастает при мышеч- ном напряжении из-за сгущения крови вследствие обильного потоотделения. Это, вероятно, обусловило то, что у первотелок второй группы, на фоне некоторого увеличения числа эритроцитов, происходило увеличение содержания гемоглобина в них, так как в организме протекали интенсивные окислительно-восстановительные процессы.

У животных второй группы содержание лейкоцитов выше по сравнению с первой группой на 0,78 *109/л (8,2 %) (p < 0,05). Это наглядно характеризует интенсивность обменных процессов и лактогенеза в организме коров. Щелочной резерв у коров второй группы больше по сравнению с первой группой на 1,01 мг% (1,8 %).

В период раздоя, как правило, наблюдается увеличение общего белка. Однако содержание общего белка у животных с высокой продуктивностью в первые месяцы лактации подвержено некоторому снижению из-за более интенсивного протекания обменных процессов, связанных с синтезом молока. Во всех группах содержание общего белка высокое. Так, содержание общего белка в первой группе на 0,6 г/% (0,7 %) меньше, чем во второй.

Χ± S

Таблица 3 ‒ Гематологические показатели коров-первотелок в зависимости от технологии доения, X (n=10)

|

Показатель |

Технология доения, группа коров |

Нормативное содержание (М.А. Медведева, 2009) |

|

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание |

доение в молокопровод, привязное содержание |

||

|

1 |

2 |

||

|

Эритроциты, *1012/л |

5,47±0,04 |

5,59±0,03* |

5,00-7,50 |

|

Гемоглобин, г/л |

128,72±0,23 |

129,31±0,15 |

99,00-129,00 |

|

Цветной показатель |

0,71±0,001** |

0,70±0,001 |

0,70-1,00 |

|

Лейкоциты, *109/л |

8,79±0,25 |

9,57±0,21* |

4,50-12,00 |

|

Щелочной резерв, об % СО2 |

53,87±0,30 |

54,88±0,75 |

45,00-55,00 |

|

Общий белок, г/л |

83,8±0,9 |

84,4±0,7 |

72,0-86,0 |

|

Кальций, ммоль/л |

2,57±0,02 |

2,63±0,02 |

2,50-3,13 |

|

Неорганический фосфор, ммоль/л |

1,76±0,01 |

1,78±0,01 |

1,45-1,94 |

|

Калий, ммоль/л |

4,41±0,01** |

4,36±0,01 |

4,10-4,86 |

|

Натрий, ммоль/л |

144,77±0,10 |

144,70±0,09 |

139,00-148,00 |

Содержание кальция во второй группе выше, чем в первой, на 0,06 ммоль/л (8,9 %).

В крови опытных животных содержание фосфора выше у коров второй группы на 0,02 ммоль/л (1,1 %), чем у сверстниц первой группы. Более низкое содержание фосфора в крови коров обусловлено, по-видимому, более интенсивным его использованием на синтез молока.

Отдельные ионы крови также имеют различное биохимическое значение. Содержание калия и натрия в крови выше у первотелок первой группы, чем второй на 0,05 ммоль/л (1,1 %) (p < 0,01) и 0,07 ммоль/л (0,05 %) соответственно.

Значения всех оцениваемых гематологических показателей, по которым можно судить о здоровье коров, находились в пределах нормативных значений.

Достаточно объективно некоторые биологические особенности и состояние коров можно оценить по основным клинико-физиологическим показателям ( табл. 4 ).

Установлено, что все оцениваемые клинико-физиологические показатели животных находились в пределах нормы. Температура тела исследуемых животных колебалась от 38,2 до 38,6 °С. Отмечено повышение данного показателя у коров второй группы на 0,4 °С (1,0 %) по сравнению со сверстницами (p < 0,01). Пульс, отражающий работу сердца и сосудистой системы, чаще у коров первой группы на 1,1 удара в минуту (1,5 %) (p < 0,01).

Т а блица 4 ‒ Клинико-физиологические показатели коров-первотелок в зависимости от технологии доения, Χ± S

X

|

Показатель |

Технология доения, группа коров |

Нормативное содержание (А.П. Калашников и др., 2003) |

|

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n=10) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n=10) |

||

|

1 |

2 |

||

|

Температура тела, °С |

38,6±0,1** |

38,2±0,1 |

37,5-39,5 |

|

Частота: пульса в минуту |

75,0±0,2** |

73,9±0,2 |

65-75 |

|

дыхательных движений в минуту |

28,6±0,1* |

28,3±0,1 |

15-30 |

Частота дыхания характеризует интенсивность обмена веществ в организме животных. У коров первой группы на 0,3 дыхательных движений в минуту (1,0 %) больше по сравнению со второй группой коров (p < 0,05).

Оценка гормонального фона показала, что содержание пролактина в сыворотке крови коров первой группы на 13,7 нг/мл (8,1 %) (p < 0,01) больше по сравнению с животными второй группы ( табл. 5 ).

Количество адрекортикотропного гормона в организме коров, доившихся роботом-дояром, выше по сравнению с животными второй группы (доение в молоко-провод) на 8,0 пг/мл (8,3%) (p < 0,05). Количество кортизола у животных первой группы также больше, чем во второй группе оцениваемых коров, на 4,9 нмоль/л (12,5 %) (p < 0,001).

Χ± S

Таблица 5 – Оценка уровня стрессоустойчивости коров в зависимости от технологии доения,

X

|

Показатель |

Технология доения, группа коров |

|

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n = 10) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n = 10) |

|

|

1 |

2 |

|

|

Пролактин, нг/мл |

169,6±3,6** |

155,9±2,9 |

|

Адренокортикотропный гормон, пг/мл |

96,9±2,4* |

88,9±1,5 |

|

Кортизол, нмоль/л |

39,1±0,3*** |

34,2±0,2 |

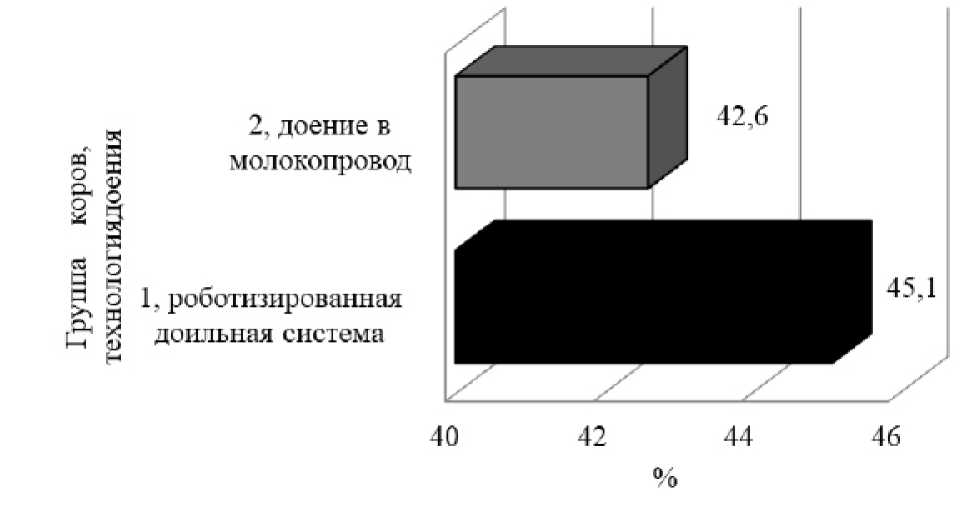

При распределили всех оцениваемых коров по уровню стрессоустойчивости в зависимости от времени нормализации гомеостаза установлено, что 29,2 % коров первой группы отнесены к животным с нестабильным типом стрессоустойчивости, что на 12,5 % больше по сравнению с коровами второй группы ( рис. 3 ).

В группе коров, где применялось доение в молокопровод и содержание на привязи, большее число животных отнесены к низкому уровню стрессоустойчи-вости – 8,3 %. Разница с первой группой в данном случае составила 4,1 %. Можно предположить, что первотелки лучше адаптируются к условиям доения роботом-дояром. Однако же с высоким уровнем стрессоустойчивости на 8,4 % больше также во второй группе животных, где применялось доение в молокопровод, по сравнению с первой группой. Следовательно, существует необходимость при отборе коров для доения на высокотехнологичных доильных установках (робот-дояр) включать в показатели оценки уровень стрессоустойчивости животных.

Тип стрессоустойчив ости коров

■ 1 группа, роботизированное доение п 2 группа, доение в молокопровод

Рис. 3. Распределение коров по типам стрессоустойчивости, %

Основными причинами выбытия коров из стада являлись прочие незаразные болезни (35,0‒40,0 %), заболевания половых органов (19,00‒22,0 %) и болезни ног (10,0‒19,0 %). Следует отметить, что по причине болезней ног чаще выбраковывались коровы, которые содержались без привязи и доились добровольно с помощью роботизированной системы – на 9,0 % чаще, чем животные второй группы. А коровы, содержащиеся на привязи при доении в молокопровод доильными аппаратами, на 3,0 % чаще выбраковывались вследствие болезней половых органов, чем животные первой группы. В связи с заболеваниями вымени коровы, доившие- ся в молокопровод, выбывали из стада на 4,0 % чаще по сравнению с животными при применении робота-дояра.

Продолжительность жизни и срок хозяйственного использования животных второй группы превышает соответствующие показатели другой исследуемой группы ( табл. 6 ). Так, период жизни выше на 0,4 года (p < 0,001), чем в первой группе.

Таблица 6 ‒ Продолжительность жизни и хозяйственного использования коров в зависимости от технологии доения

|

Показатель |

Технология доения |

, группа коров |

||

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n=124) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n=124) |

|||

|

1 |

2 |

|||

|

X ± Sx |

Сv, % |

X ± Sx |

Сv, % |

|

|

Продолжительность жизни, лет |

4,1±0,06 |

17,0 |

4,5±0,1*** |

32,2 |

|

Срок хозяйственного использования, лактаций |

2,0±0,07 |

38,02 |

2,2±0,1*** |

48,0 |

При анализе показателей молочной продуктивности за весь период жизни коров ( табл. 7 ) установлено, что от коров первой группы надоили больше молока, чем от животных второй группы, на 1882,0 кг (14,3%) (p < 0,01).

Таблица 7 ‒ Пожизненная молочная продуктивность коров в зависимости от технологии доения

|

Показатель |

Технология доения, группа коров |

|||

|

роботизированная доильная система, беспривязное содержание (n=124) |

доение в молокопровод, привязное содержание (n=124) |

|||

|

1 |

2 |

|||

|

X ± Sx |

Сv, % |

X ± Sx |

Сv, % |

|

|

Удой, кг |

13150,0±494,0** |

41,7 |

11268,0±505,9 |

50,4 |

|

МДЖ, % |

3,68±0,01* |

3,2 |

3,76±0,04 |

12,7 |

|

Количество молочного жира, кг |

486,1±18,7* |

42,6 |

423,5±18,9 |

50,2 |

|

МДБ, % |

3,06±0,01 |

2,6 |

3,01±0,03 |

13,0 |

|

Количество молочного белка, кг |

403,8±15,4** |

42,2 |

339,3±15,3 |

50,8 |

В этой же группе коров количество молочного жира и белка за период жизни больше, чем во второй на 62,6 кг (12,9 %) (p < 0,05)и 64,5 кг (15,9 %) (p < 0,01). Показатель массовой доли жира в молоке выше во второй группе коров на 0,08 % (p < 0,05), чем в первой группе, массовой доли белка – выше в первой группе на 0,05%, чем во второй.

Таким образом, применение добровольной системы доения коров черно-пестрой породы с использованием робота-дояра обеспечивает повышение интенсивности молокоотдачи на 0,2 кг/мин (9,2 %) с преимуществом по основным морфологическим характеристикам молочной железы, позволяет получать более высокие показатели удоя животных в среднем за 305 дней лактации ‒ на 1190,0 кг (19,2

%) (p < 0,001) больше и за период производственного использования коров – на 1882,0 кг (14,3%) (p < 0,01).

Список литературы Биологические и продуктивные особенности коров черно-пестрой породы при различной технологии доения

- Коробейникова, Л.П. Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой породы при разных технологиях содержания и доения / Л.П. Коробейникова, К.С. Симакова // Разработки и инновации молодых исследователей: материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей, 2018. - С. 209-212.

- Научные основы совершенствования и пути повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях уральского региона при промышленных технологиях содержания: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института / [Барашкин М.И. и др.]. - ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет", 2016. - С. 152-156.

- Степанова, Ю.А. Биологические особенности коров разных пород в условиях интенсивной технологии доения: автореф. дис.. канд. биол. наук / Ю.А. Степанова. - Екатеринбург, 2019. - 23с.

- Зелепукин, А.А. Продуктивные и биологические качества чёрно-пёстрого скота при разной кратности доения и способах содержания: дис.. канд. с.-х. наук. / А.А. Зелепукин. - Дубровицы, 2011. - 137с.

- Цикунова, О.Г. Молочная продуктивность коров в зависимости от способа их содержания и технологии доения / О.Г. Цикунова // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XIX Международной научнопрактической конференции, посвященной 90-летию образования кафедр биотехнологии и ветеринарной медицины и кормления и разведения с.-х. животных. - УО "БГСХА", 2016. - С. 340-344.

- Казанцева, Е.С. Методы повышения продуктивного долголетия высокопродуктивных коров черно-пестрой породы Зауралья / Е.С. Казанцева // Современные достижения молодёжной науки Зауралья. - Курган, 2014. - С. 109-110.

- Чеченихина, О.С. Молочная продуктивность и свойства вымени коров чернопестрой и симментальской пород при использовании роботизированной системы доения / О.С.Чеченихина, Ю.А. Степанова, Н.А. Андрюкова // Молочнохозяйственный вестник. - 2017. - №1. - С.70-76.

- Симакова, К.С. Технология доения коров на молочно-товарных фермах при разных технологиях содержания и доильных установках / К.С. Симакова, К.П. Назарова, Л.П. Коробейникова // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. - Ижевск, 2018. - С. 336-338.

- Баркова, А.С. Влияние современных технологий машинного доения на состояние молочной железы коров / А.С. Баркова // Ветеринария. - 2018. - № 6. - С. 41-45.

- Ахметзянова, Г.Ф. Продуктивные качества коров голштинской породы разных селекций при промышленной технологии производства молока: дис.. канд. с.-х.наук / Г.Ф. Ахметзянова. - Уфа, 2015. - 128с.

- Изменчивость и наследуемость хозяйственно-биологических признаков коров черно-пестрой и голштинской пород в условиях Зауралья / К.К. Есмагамбетов, И.М. Донник, О.Г. Лоретц, П.В. Леонов // Аграрный вестник Урала. - 2015. - № 11 (141). - С. 27-29.

- Сравнительная оценка технологий доения высокопродуктивных коров черно-пестрой породы на современных комплексах / Е.А. Тяпугин, С.Е. Тяпугин, В.К. Углин, В.Е. Никифоров, В.В. Плотникова, И.С. Сереброва // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - №4. - С. 77-80.

- Степанов, А.В. Влияние технологии доения на молочную продуктивность и период производственного использования коров / А.В. Степанов, О.А. Быкова // Материалы конференции "Стратегические задачи по научно-технологическому развитию АПК". - Екатеринбург, 2018. - С. 277-280.

- Васильева, А.Ю. Морфофункциональные особенности вымени коров в зависимости от технологии доения / А.Ю. Васильева // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. - Ижевск, 2018. - С. 210-214.