Быть или не быть российским бизнес-школам?

Автор: Дружинин Александр Иванович, Малышева Лариса Анатольевна

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Актуальные вопросы подготовки управленческих кадров

Статья в выпуске: 7, 2005 года.

Бесплатный доступ

Вхождение России в мировое экономическое сообщество и глобализация бизнеса усилили потребность в грамотных управленческих кадрах. В статье рассматриваются место, роль и тип бизнес-образования в России. Особую актуальность данные вопросы приобретают в свете Болонского процесса. Цель данной статьи - разработка идеальной модели бизнес-школы, отличающей ее от всех остальных образовательных учреждений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142139619

IDR: 142139619

Текст научной статьи Быть или не быть российским бизнес-школам?

•

A. Druzhinin, L. Malysheva

То be or not to be for Russian Business-Schools?

Under the conditions of modernization of the Russian educational system new terms, approaches and institutional/ organizational forms appear. During this process some foreign models are adopted as well as the existing models are modified. The most worries during this transition period are related to the future of the supplementary education in general and of the business-schools, in particular.

丈) хождение России в мировое экономическое D сообщество и глобализация бизнеса усилили потребность в грамотных управленческих кадрах. В то же время реформа российского образования и экспансия зарубежных образовательных моделей вызывают необходимость уточнения места, роли, типа бизнес-образования в России как ^профессионального образования и обучения людей, участвующих в выполнении функции управления на предприятиях и в хозяйственных организациях, которые действуют в условиях рынка и ставят своей главной целью получение прибыли» [1]. Особую актуальность данные вопросы приобретают в свете Болонского процесса.

В настоящее время достаточно много говорится о том, какой должна быть бизнес-школа российского формата. Здесь стоит вспомнить корифеев Российской ассоциации бизнес-образования (РХБО) —Л. И. Евенко, С. К. Мордовина, А. М. Зобова, С. Р. Филоновича, А. В. Молодчика, С. А. Щенникова и многих других энтузиастов, работающих в нечетко определенном правовом поле и при не-прекращающихся образовательных реформах. В 2004 г. вышла фундаментальная монография коллектива перечисленных авторов по общей редакцией С. Р. Филоновича. Данный труд, на наш взгляд,

наиболее полно отражает сложившиеся на сегодняшний день стратегии, технологии и организационные факторы в области бизнес-образования; приводятся примеры организации ведущих бизнес-школ Москвы, Санкт-Петербурга, Перми [1].

Однако за всеми этими прототипами сложно уловить принципиальные отличия бизнес-школ от других организационных форм, и хотя бы поэтому возникает желание использовать это модное название для любого образовательного учреждения, реализующего программы в области менеджмента, маркетинга или экономики. Даже начальные профессиональные образовательные учреждения, обучающие офис-менеджеров, могут претендовать на статус бизнес-школы: во-первых, в названии профессии присутствует слово менеджер, во-вторых, сам термин «бизнес-школа» ближе к названию общеобразовательной школы, нежели к университету.

В этих условиях довольно странное ощущение вызывают рейтинги, в которых с равным успехом присутствуют и вузы, и негосударственные образовательные учреждения, и совсем маленькие коммерческие фирмы, не имеющие штатных преподавателей, но также гордо именующие себя «биз-нес-школами».

Цель настоящей статьи ——разработка идеальной модели бизнес-школы, отличающей ее от всех остальных образовательных учреждений. В ходе исследования нами будет выработан набор критериев для классификации образовательных учреждений и уточнено понятие бизнес-школы. По нашему глубокому убеждению, рейтинги могут составляться только для однотипных образовательных учреждений.

Для разработки идеальной модели воспользуемся следующими положениями:

—бизнес-образование ——это знания о бизнесе;

—бизнес-образование — это образование для бизнеса;

—бизнес-образование — это бизнес;

—бизнес-школа — это образовательное учреждение, реализующее программы бизнес-обра-зования.

Бизнес-образование — это знания о бизнесе

В условиях быстрых изменений рыночной ситуации программы должны быть гибкими и не следовать за спросом, а опережать его. В этом кроется отличие программ бизнес-образования от программ высшего образования, подчиняющегося государственным образовательным стандартам. Программы профессиональной подготовки гораздо более адаптивны, поскольку регламентируются государственными требованиями. В качестве примера можно привести Программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также программу МВА (Master of Business Administration).

Первый показатель, который определяет степень гибкости программ,—— доля программ, подчиняющихся образовательным требованиям ^не снандармамн.

Программы должны иметь возможность адаптации к нуждам предприятий, а это означает, что их содержание должно быть проблемно-ориентированным, а не предметно-ориентированным. Переход к проблематике требует полного пересмотра учебного плана и структурных сдвигов в традиционных дисциплинах. Руководитель, решая задачу, не занимается последовательно менеджментом, маркетингом, финансами и пр., а использует все возможные инструменты принятия управленческих решений.

Программы должны иметь внутреннюю логи ку и строиться в соответствии с системным подходом. Менеджеры, принимая решение о своем обучении по программам повышения квалификации или профессиональной подготовки, рассчитывают на карьерный рост. Документ государственного образца, несомненно, важен. Однако системные знания приобретают все большую ценность, как для слушателя, так и для предприятия, являющегося конечным потребителем образовательной услуги. Не случайно программа МВА должна иметь миссию, четко определенные цели, задачи, логику и структуру. Таким образом, следующий показатель ——доля программ, выстроенных по проблемно-ориентированному принципу и обладающих миссией, целями, логикой.

Программы бизнес-школ должны иметь практическую направленность. Этот тезис следует из проблемной ориентации бизнес-образования. Практическая направленность программ достигается специфическими методами обучения взрослых —деловыми и ролевыми играми, разбором практических ситуаций, тренингами, управленческими поединками и др. Очень важным показателем является доля практических занятий.

Преподаватель системы бизнес-образования должен обладать особыми качествами. Во-первых, он должен уметь делать то, о чем рассказывает, т. е. обладать профессиональными навыками решения подобных проблем в бизнесе. Достигается подобный навык консультированием руководства предприятий, работой в реальном секторе экономики. Во-вторых, он должен владеть методами обучения взрослых. И в-третьих, он должен хорошо знать предмет, причем иметь собственное видение области применимости различных теорий на практике. Для программ высшего образования достаточно обладать только третьим качеством. И последнее. Программы высшего образования предполагают высокую степень стандартизации, т. е. взаимозаменяемость преподавателей и типовой курс на основе учебников. Программы бизнес-образования — авторские, зависят от личности преподавателя, не подлежат тиражированию. Таким образом, в программах бизнес-образования присутствуют два типа клиентов ——платежеспособные бизнесмены и высокооплачиваемые преподаватели. Качество преподавателей, на наш взгляд, можно охарактеризовать показателем доля штатных преподавателей, имеющих опыт консультирования/практической деятельности.

Бизнес-образование — это образование для бизнеса

Образование для бизнеса подразумевает учет требований заказчика. Используя трехуровневый анализ продукта, можно выявить, чего хотят бизнесмены в ходе обучения, в ближайшей и долгосрочной перспективе. Таким образом, определяется базовая выгода, т. е. осязаемая сущность продукта: это может быть диплом, зарубежная стажировка. Фактически слушатели получают определенную систематизацию знаний, устанавливают партнерские связи с другими слушателями, преподавателями, успешными бизнесменами, политиками, зарубежными преподавателями. В ходе обучения слушатели приобретают навыки решения проблем своего предприятия, получая консультации у ведущих преподавателей. Важным показателем, на наш взгляд, является доля программ, реализуемых соучастием зарубежных партнеров.

И наконец, дополнительные выгоды в долгосрочной перспективе ——карьерный рост, развитие бизнеса, устойчивые связи с бизнес-школой, возможность подготовки собственного персонала. Слушателей интересует постпрограммная работа, организующая их в рамках бизнес-сообщества. Еще один показатель качества —— наличие службы постпрограммного сопровождения.

В ходе обучения бизнесмены предъявляют повышенные требования к комфорту и инфраструктуре, это предполагает современное оборудование аудиторий, отдельное здание, удобную стоянку, центральное расположение в городе, наличие приветливого персонала, кафе, организацию кофе-брейков и т. п. Показатели удобства для потребителя —— наличие здания с’азвито/ инфраструктурой; наличие службы сопровождения про грамм.

Бизнес-образование — это бизнес

Бизнес в области образования означает долгосрочное функционирование в рыночных условиях. Клиент волен выбирать программы и оплачивать свое обучение. Бизнес направлен на получение прибыли, следовательно, для идеальной модели бизнес-школы характерно платное обучение, будь то дополнительное или второе высшее обра-;ованпс.

Го суд ар ственный образовательный заказ на профессиональную подготовку не предусматривает конкуренции и не является рыночным. Федеральное агентство объявляет тендер на государственный заказ, и оно же, а не реальный бизнес, определяет победителей. Мы считаем, что проблемы президентской программы, связанные с текучестью подготовленных кадров, обусловлены прежде всего тем, что за обучение платят не предприятия, и даже не сами слушатели.

Нам представляется, что традиционный показатель, используемый для сравнения бизнес-школ, а именно выручка, не заслуживает внимания, поскольку сильно зависит от масштаба образовательного учреждения. С учетом того, что законодательно статус бизнес-школы не установлен и эмпирически ею может называться любой вуз, реализующий программы второго высшего образования в области менеджмента, мы получаем несравнимые величины. На наш взгляд, более подходящим показателем является доля внебюджетных поступлений. В идеальной модели бизнес-школы она равняется 1.

Бизнес-школа, по определению, работает в условиях жесткой конкуренции со стороны вузов, различных тренинговых, консалтинговых компаний, корпоративных центров подготовки сотрудников и т. д. Обучая менеджменту, бизнес-школа сама должна быть образцом эффективного менеджмента. Она должна иметь миссию, сбалансированный портфель образовательных продуктов, базовые и функциональные стратегии. Что касается продуктового портфеля, то он, с одной стороны, должен быть сбалансирован в плане соотношения «дойных коров» и «звезд», с другой стороны, должна быть выдержана специализация. Время специалистов широкого профиля проходит, наступает эпоха профессионалов. Чем выше степень специализации, тем качественнее обучение.

Принципиальным фактором рыночной структуры является наличие системы проектного бюджетирования. Должны быть определены центры финансовой ответственности, рассчитаны нормативы отнесения затрат на центр ответственности и на проект. Необходим учет поступлений и расходов по проектам, при этом проектом считается каждая группа слушателей, находящаяся на обучении. В условиях вуза практически невозможно распределить поступления по группам, поскольку бюджет не дает такой возможности, а ведение расчетов через казначейство замедляет процесс, как минимум, в 2 раза. Нам представляется, что стоит учитывать долю центров финансовой ответственности от общего числа подразделений и долю выручки, поступившей через коммерческие счета в банке. Второй показатель косвенно свидетельствует о юридическом статусе образо- вательного учреждения. В государственных структурах вся выручка контролируется казначей-сіво\і.

В идеале все затраты должны быть прямыми по отношению к проекту, а базы отнесения затрат сведены к часам или количеству слушателей. Такой подход позволяет рассчитать маржинальную прибыль, точку безубыточности и оценить рентабельность групп. Показатель доля прямых затрат дает возможность оценить степень внедрения системы учета и отнесения затрат по принципу «директ-костинг».

Принципиальной должна быть ответственность и полномочия руководителя проекта. «Родительская» организация должна установить ставки разнесения накладных расходов в части аренды, коммунальных платежей, оплаты телефонов, Интернета. Кроме того, должны быть рассчитаны трансфертные цены за услуги всех функциональных подразделений, включая администрацию. Степень вовлеченности функциональных подразделений в проектную деятельность можно оценить показателем до^я подразделений, на чьи услуги установлены трансфертные цены.

«Родительская» организация регулирует цены и процент централизованных отчислений. Руководитель проекта распоряжается оставшимися после расчетов с «родительской» организацией средствами с учетом фактических поступлений на расчетный счет. Высокая степень самостоятельности руководителей стимулирует инновационную активность. Показатель отношение доли, остающейся враспо_ря 区 ениируководителя проекта, к доле «родительской» организации характеризует эту степень.

Задачей бизнес-школы является управление внутренней конкуренцией. В условиях растущего спроса и низкой конкуренции на рынке руководство бизнес-школы может стимулировать внутреннюю конкуренцию с целью повышения качества. При наличии же серьезных конкурентов на рынке необходимо исключить внутреннюю конкуренцию и жестко сегментировать потребителей.

Бизнес-школа — это образовательное учреждение, реализующее программы бизнес-образованих

Организация, реализующая платные услуги в условиях жесткой конкуренции, должна строиться в соответствии с принципами процессного подхода. Этот тезис следует из стандартов менеджмента качества ISO 9001:2000.

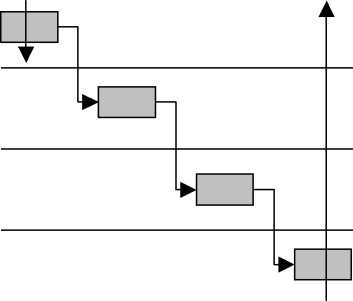

Говоря о процессном управлении, выделим два подхода: классический — описание процессов компании и реинжиниринговый, заключающийся в оптимизации бизнес-процессов. Второй подход приводит к построению проектной структуры. Классики проектного менеджмента предлагают различные варианты организационных структур: функциональную, слабую, среднюю, сильную матрицы, и, наконец, проектно-матричную. По картинке организационной структуры сложно определить соотношение между функциональной и проектной составляющими. Мы предлагаем разрешить данную проблему путем изображения биз-нес-процесса в технологии Swim Lane (модифицированной IDEF3) и анализа его конфигурации. Данный подход даст нам возможность выявить долю процессных операций в соотношении с фун-кппональнымп.

Подробнее о технологии Swim Lane. Бизнес-процесс изображается прямоугольниками операций, каждая из которых размещается на «плавательной дорожке» соответствующего исполнителя. Вдоль оси абсцисс слева направо размещается время, по оси ординат — участники бизнес-про-цесса, каждый из которых имеет свою «плавательную дорожку». Входы-выходы операций представляют собой документы (показатели), совокупность которых образует документооборот.

Функционально выстроенный бизнес-процесс представляет собой совокупность операций, каждая из которых имеет вход от одного участника и передает выход (результат) другому участнику бизнес-процесса (рис. 1). При этом каждый участник не видит процесс целиком, отвечает только за свой участок работы и не заинтересован в конечном результате.

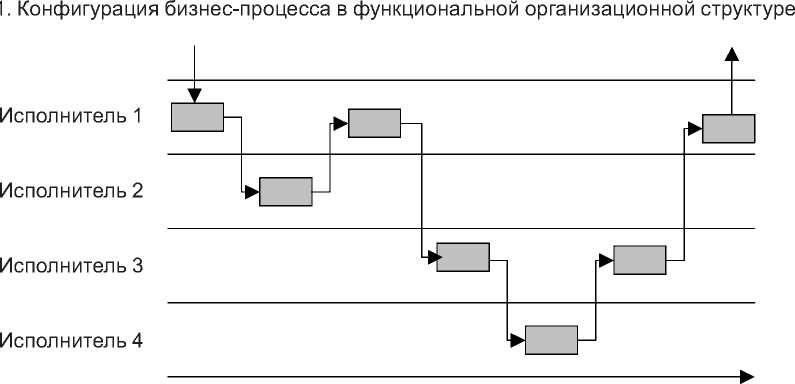

Процессное управление основано на другом принципе. Операция передает результат своего выполнения тому же участнику, от которого получен входящий документ (рис. 2). Таким образом формируется понятие внутреннего клиента, при этом он является и заказчиком, и получателем результатов операции от другого исполнителя.

Фактически конфигурация бизнес-процесса функциональной организации характерна для вуза и реализуемого в недрах вуза типового продукта массового спроса — программы профессиональной подготовки. Чем четче отлажена каждая функция, тем быстрее и лучше реализуется весь бизнес-процесс в условиях ярко выраженной специализации исполнителей.

Конфигурация бинес-процесса в проектной структуре характерна для организаций, предоставляющих эксклюзивный продукт (услугу). В нашем случае —— программы бизнес-образования. При этом у бизнес-процесса есть координатор или менеджер процесса (проекта) 一一 его роль на рис. 2 выполняет исполнитель 1, есть владелец, перераспределяющий ресурсы. Требования к каждому участнику бизнес-процесса предъявляет внешний или внутренний клиент (инициатор действия и получатель результатов). Затраты всех исполнителей относятся на проект и являются прямыми. Качество операций также оценивается клиентом. Система стимулирования участников проекта выстроена в зависимости от результата и может быть выражена в форме процента от поступлений. В функциональной организации действует окладно-премиальная система, при этом премии не зависят от результатов выполнения операций. Постоянная часть вознаграждения сравнима и зачастую превышает переменную составляющую. В проектной структуре доля переменной части вознаграждения существенно превышает постоянную часть и зависит от результатов проекта.

Предлагаем учитывать степень мотивированности сотрудников в зависимости от результата их деятельности с помощью показателя доля сотрудников, у которых более 50 % вознаграждения зависят отрезультатов деятельности организации. В проектной организации все сотрудники (включая сотрудников бухгалтерии и отдела кадров) могут быть участниками проектной деятельности.

Если мы говорим о том, что организация биз-нес-школы является результатом реинжиниринга вуза и переводом его из функционально выстроенной организации в проектную рыночную структуру, то, естественно, мы рассматриваем две крайности, каждая из которых работает идеально в определенных нами условиях: вуз 一一 для реализации типового стандартного, недорогого продукта массового спроса, бизнес-школа — для реализации эксклюзивных услуг в условиях жесткой конкуренции.

Исполнитель 1

Исполнитель 2

Исполнитель 3

Исполнитель 4

Рис.

Рис. 2. Конфигурация бизнес-процесса в проектной структуре

Разработанная нами система критериев позволяет разграничить эти две крайности. Показатели сведены в таблице. Для идеальной модели бизнес-школы все переменные принимают значение, равное или близкое к единице. Для вузов, не имеющих программ бизнес-образования, значения стремятся к нулю.

Суммируя значения по всем 14 критериям, мы можем условно разделить образовательные учреждения на следующие категории, в зависимости от полученного значения результирующего показателя категории образовательного учреждения:

О — государственное образовательное учреждение, реализующее только бюджетные программы;

от Одо5 — организации бюрократического типа, реализующие в основном типовой продукт массового спроса;

от 5до9 — организации смешанного типа;

от 9до 14 — бизнес-школы (проектно-матричные организации, реализующие дорогостоящие программы бизнес-образования);

14 — модель идеальной бизнес-школы.

Разделение образовательных учреждений по категориям дает возможность кластеризации. Мы повторим свою мысль о том, что при составлении рейтингов можно сравнивать только однотипные образовательные учреждения, т. е. относящиеся к одной категории. Так, ИПК УГТУ относится к категории бизнес-школ с результирующим показателем 9,58. Это нижняя граница значений для категории бизнес-школ.

В реальной жизни мы имеем смешанные модели, в которых совмещаются образовательные программы, структуры, клиенты и т. п. Здесь-то и начинаются проблемы. Назовем хотя бы основные из них:

-

1. Одновременная реализация универсальных и эксклюзивных программ требует различных стратегий развития образовательного учреждения и организации его деятельности. Образовательное учреждение должно ориентироваться либо на тиражирование массового продукта, либо на инновационную деятельность по выводу на рынок дорогостоящих программ. Совмещение стратегий снижает качество эксклюзивных программ.

-

2. Участие преподавателей в эксклюзивных программах требует значительного снижения аудиторной нагрузки в пользу занятий консультационной и исследовательской деятельностью, при этом регулирование вузом ставок почасовой оплаты и плановой нагрузки преподавателей будет препятствовать развитию эксклюзивных программ.

-

3. Наложение проектной структуры на функциональную приводит к бюрократизации проектной организации и снижению ее гибкости.

Система критериев отнесения вуза к категории бизнес-школы*

1.

Доля программ, подчиняющихся образовательным требованиям (не стандартам) О......................./.. 1

2.

Доля программ, выстроенных по проблемно-ориентированному принципу /

и обладающих миссией, целями, логикой О.................. •....... 1

3.

Доля практических занятий О.................... 、 …. 1

4.

Доля штатных преподавателей, имеющих опыт консультирования/ практической \

деятельности О...................^^Д. 1

5.

Доля программ, реализуемых с участием зарубежных партнеров О......... * ^^^......... 1

6.

Наличие службы постпрограммного сопровождения О....................^?Т^1

7.

Наличие службы сопровождения программ О......................^^1

8.

Доля внебюджетных поступлений О..................^С 1

9.

Доля центров финансовой ответственности от общего числа подразделений О............^^^^ 1

1О.

Доля выручки, поступившей через коммерческие счета в банке О * .................... 1

11.

Доля прямых затрат О................ • 1

12.

Доля подразделений, на чьи услуги установлены трансфертные цены О......... * ... ............ 1

13.

Отношение доли, остающейся в распоряжении руководителя проекта, к доле «родительской» организации О................ 、 ........ 1

14.

Доля сотрудников, у которых более 5О % вознаграждения зависят от результатов \

деятельности организации О..................... •..... 1

* В правой колонке приведен профиль Института переподготовки кадров УГТУ (ИПК УГТУ).

-

4. Наличие в составе вуза соответствующего структурного подразделения, как наиболее распространенной формы оказания образовательных услуг в рамках дополнительной профессиональной деятельности (ДПО), значительно сужает свободу действий. Как правило, это структурное подразделение вуза не является основным (по определению). Отсутствие финансовой независимости не создает условий для мотивации персонала, ограничивает возможности развития учебно-материальной базы, привлечения лучших специалистов, продвижения собственных кадров в научном и образовательном плане.

-

5. Качественные программы требуют высоких стартовых инвестиций, включающих исследование потребностей, привлечение и подготовку высококвалифицированных преподавателей, разработку и оформление учебно-методических материалов, проведение рекламной кампании. Несмотря на наличие спроса и актуальность, программа может быть не востребована по причинам низкой платежеспособности клиентов либо недоверия к образовательному учреждению.

-

6. Эксклюзивные программы обычно имеют практическую направленность, что существенно повышает требования к преподавателям, заставляя их заниматься не только преподавательской, но и консалтинговой деятельностью. В настоящее время продолжается отток высококвалифицированных преподавателей из образовательных учреждений в консалтинговые фирмы, которые предлагают более высокую оплату. Кроме того, предприятия предпочитают привлекать преподавателей на работу по контракту, без участия образовательного учреждения.

-

7. Подготовка менеджеров высшей квалификации предполагает привлечение преподавателей, имеющих опыт не только практической, но и управленческий работы. Преподаватель должен уметь организовать процесс обучения, управлять персоналом, вести образовательные проекты, взаимодействовать с руководителями предприятий и зарубежными коллегами. И здесь также существует опасность увеличения доли административной работы в ущерб преподавательской, практической и научной деятельности.

В списке приведен далеко не полный перечень проблем, появляющихся в смешанных структурах, пытающихся одновременно реализовать разнотипные программы.

Можно пр о анализир овать существующие в настоящее время институциональные формы сме- шанных структур. Их не так много: 1) структурные подразделения вузов (факультеты и институты); 2) негосударственные образовательные учреждения (НОУ), автономные некоммерческие организации (АНО).

Несмотря на растущий спрос в области биз-нес-образования, нерешительная политика государства привела к тому, что в наиболее выгодной позиции, как это ни странно, оказались негосударственные структуры. Основная тенденция — передача учреждений ДПО, в том числе претендующих на статус бизнес-школы, в структуры вузов. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.06.05 № 892-р, государственные образовательные учреждения ДПО могут быть ликвидированы, приватизированы, переданы вузам, реструктуризированы.

После передачи учреждения ДПО в вуз эффективность этого структурного подразделения в основном, зависит от политики вуза и позиции ректора. Если бизнес-школа будет работать в качестве факультета и подчиняться тем же организационным, финансовым кадровым и административным требованиям, что и факультеты, реализующие программы высшего образования, она обречена. Второй вариант —— присоединение к вузу на правах юридического лица по доверенности. Чем выше самостоятельность руководства бизнес-школы в отношении всех вышеперечисленных аспектов, тем больше надежд на успешную деятельность. Хотя и в этом случае наличие расчетов через казначейство и инфраструктура, ориентированная на студентов, дают проигрыш, в сравнении с негосударственными бизнес-школами.

Не так давно появился документ «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года», одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 9 декабря 2004 г. [3]. Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования признано повышение инвестиционной привлекательности данной сферы. Для этого необходимо, в частности, «создать условия для повышения экономической самостоятельности образовательных учреждений путем увеличения разнообразия организационноправовых форм образовательных организаций».

Сошлемся также на постановление Совета российского Союза ректоров от 14 июля 2005 г. № 1 «Об основных принципах государственного регулирования системы организационно-правовых форм высшего и послевузовского профессиональ- ного образования» [2]. Совет считает целесообразным продолжить работу по «развитию новых институциональных форм интеграции образовательных и научно-исследовательских комплексов инновационной направленности. Возможной организационной формой для этих структур представляется разновидность государственной корпорации, которая могла бы иметь в своем составе самостоятельные подразделения с правами юридического лица. Для этого потребуется внести лишь отдельные дополнения в действующее российское законодательство, что не повлечет за собой изменений его структуры в целом (в частности, дополнить статью 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» соответствующим пунктом)».

В этом случае бизнес-школа, обладая полной юридической и финансовой самостоятельностью, будет работать с базовым вузом по типу проекта в бизнес-школе, т. е. с фиксированными ставками затрат и процентом централизованных отчислений. Таким образом, станет возможным встраивание проектной структуры в функциональную, без потери эффективности.

Очередная инициатива Министерства образования и науки Российской Федерации 一一 создание бизнес-школ в Московском регионе и г. Санкт-Пе тербурге. Из приказа № 250 от 5.10.05 «Об утверждении сетевого плана по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования» следует, что бизнес-школы будут созданы на базе вузов. Пока механизм не ясен...

Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и мы не дадим развалиться нашей государственной, годами взлелеянной, системе дополнительного профессионального образования и сможем поспорить с западными бизнес-школами о качестве образования.