Ценностно-смысловые ориентации как фактор становления профессионального самосознания студентов вуза

Автор: Матрова А.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрено влияние ценностно-смысловых ориентаций на становление профессионального самосознания студентов вуза. Так же определена динамика становления профессионального самосознания студентов педагогического и технического вузов и разработана программа по формированию ценностно-смысловых ориентаций и профессионального самосознания студентов вуза.

Ценностно-смысловые ориентации, профессиональное самосознание, самосознание личности, профессиональное самоопределение, профессиональный тип личности

Короткий адрес: https://sciup.org/140272412

IDR: 140272412

Текст научной статьи Ценностно-смысловые ориентации как фактор становления профессионального самосознания студентов вуза

Как известно, глобальные преобразования, происходящие во всех сферах социальной и духовной жизни российского общества, остро ставят проблему ценности образования, ориентированного на его гуманизацию, развитие самосознания личности, создание условий для ее самореализации. Поэтому неслучайно современное российское образование характеризуется гуманистическими тенденциями и инновационными процессами. [ 10, c.34 ].

Исходным понятием для профессионального самосознания является понятие «самосознание» - осознание человеком себя как индивидуальности, осознание своих психических качеств и особенностей. Поэтому профессиональное самосознание можно охарактеризовать как некую проекцию, охватывающую все структуры компонентов самосознания на профессиональную деятельность, в том числе – это личностное образование, которое формируется под воздействием профессиональной среды. [ 3, c.12 ].

На сегодняшний день, в современной отечественной психологии выполнено достаточно большое количество исследований, посвященных различным аспектам развития личности, в том числе становлению самосознания в онтогенезе и профессионального самосознания будущего специалиста на этапе обучения в вузе (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Г. Асмолов, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и др.). Вместе с тем работ, связанных с изучением влияния ценностных ориентаций на формирование профессионального самосознания студентов, буквально единицы.[ 1, c.6 ].

Рассматривая многие традиционные формы обучения студентов высшей школы и новых образовательных моделей, возникает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих высоким профессионализмом, востребованных на рынке труда. Вышесказанное и определило выбор темы исследования: «Ценностно-смысловые ориентации как фактор становления профессионального самосознания студентов вуза».

Итак, было проведено эмпирическое исследование, целью которого явилось изучение показателей ценностно-смысловой сферы и ее влияния на становление профессионального самосознания студентов технического и педагогического вузов.

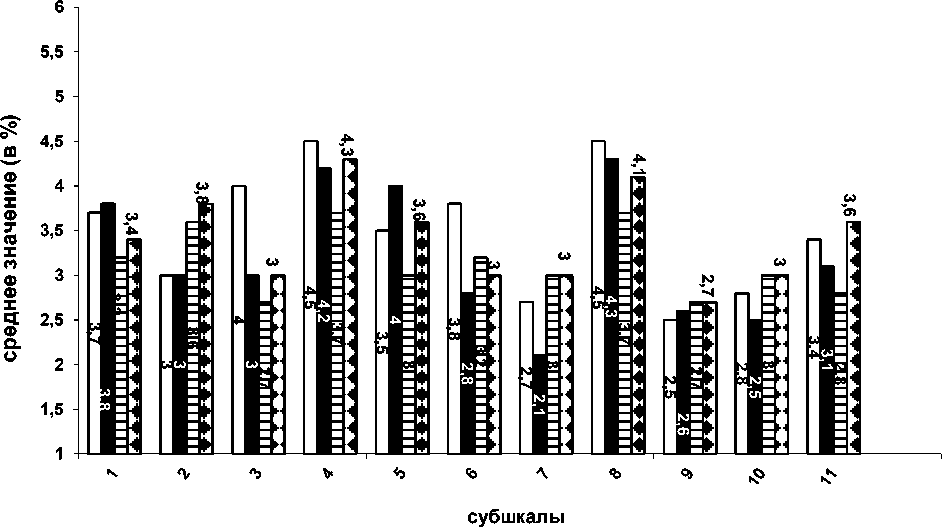

Тест ценностных ориентаций С.С. Бубнова показал, что самыми значимыми ценностями для студентов педагогического вуза являются: ценности личной жизни - любовь (2 курс - 3,5%; 5 курс - 4%), влияние на окружающих (2 курс - 4,5%; 5 курс - 4,3%); ценности межличностных отношений - помощь другим людям (2 курс - 4,5%; 5 курс - 4,2%). Но заметны и расхождения: если на 2 курсе студенты искали наслаждение прекрасным (4%), то к 5 курсу (3%) стали стремиться к более прагматичным интересам, смотрят на мир глазами рациональных людей, знают, что хотят в жизни. Социальные ценности, такие как высокий социальный статус (2 курс - 2,7%; 5 курс - 2,1%) и социальная активность (2 курс - 2,5%; 5 курс - 2,6%), к сожалению, выражены в меньшей степени.

2 курс ТГУ г.Тобольск 4 курсТГУ г. Тобольск

Результаты диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнов)

Примечание: 1 - отдых, 2 - высокое материальное обеспечение, 3 - поиск и наслаждение прекрасным, 4 - помощь другим людям, 5 - любовь, 6 -признание нового, 7 - высокий социальный статус, 8 - влияние на окружающих, 9 - социальная активность, 10- общение, 11 - здоровье.

Для студентов технического вуза в большей степени присущи индивидуальные ценности - высокое материальное обеспечение (2 курс -3,6%; 4 курс - 3,8%); ценности личной жизни - влияние на окружающих (2 курс - 3,7%; 4 курс - 4,1%) и ценности межличностных отношений - помощь другим людям (2 курс - 3,7%; 4 курс - 4,3%). Расхождение мы увидели в конкретных жизненных ценностях - в здоровье (2 курс - 2,8%; 4 курс -3,6%): если студенты в начале обучения мало уделяют внимания здоровью, то к концу обучения они следят за своим здоровьем и считают, что это необходимо в жизни.

Таким образом, мы выяснили, что у студентов 2 и 4 курсов технического и педагогического вузов значительных расхождений в ценностных ориентациях не наблюдается. Такую ценность, как «помощь и милосердие к другим людям», они ставят на первое место. Тем самым можно сказать, что они осознают себя в профессиональном плане и готовы прийти на помощь другим людям. Особенно это показательно для студентов педагогического вуза.

Студенты 2 и 4 курсов педагогического и технического вузов имеют высокую мотивацию в учебной деятельности и обладают такими психологическими характеристиками, как: доменантность, социальная смелость, не боятся нового, стремятся к познанию. Студенты приобретают личностные и профессионально значимые качества, начинают серьезнее относиться к себе и окружающим людям.

Перечисленные психологические характеристики свойственны, как правило, успешным людям при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. Следовательно, мы можем утверждать, что ценностные ориентации личности проявляются, закрепляются и корректируются в ходе профессиональной подготовки и влияют на Я-концепцию студентов, являясь социально-психологическим фактором профессионального самосознания личности.

Сравнительный анализ уровней становления профессионального самосознания студентов педагогического и технического вузов

|

Курсы и вузы |

Уровни профессионального самосознания |

|||||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

||||

|

Абс. кол. |

% |

Абс. кол. |

% |

Абс. кол. |

% |

|

|

Тюм ГНГУ 2 курс (15 чел.) 4 курс (13 чел.) |

5 7 |

33,4 53,8 |

8 5 |

53,3 38,5 |

2 1 |

13,3 7,7 |

|

ТГУ 2 курс (12 чел.) 4 курс (16 чел.) |

7 12 |

58,3 75,0 |

4 3 |

33,4 18,7 |

1 1 |

8,3 6,3 |

Как видим из материалов, представленных в таблице высокий, средний и низкий уровни профессионального самосознания выявлены у студентов как 2-го, так и 4-го курсов технического и педагогического вузов. Закономерно, что уровневые показатели профессионального самосознания к концу обучения студентов на 4-ом курсе повышаются: 7 человек (53,8 %) технического вуза и 12 человек (75,0 %) педагогического вуза обладают высоким уровнем профессионального самосознания (студенты характеризуются отличным знанием содержания и структуры будущей профессиональной деятельности, положительным отношением к учебной деятельности, глубоким осознанием образа «Я-профессионал»); у 5 человек (38,5 % ) технического вуза и у 3 человек (18,7 %) педагогического вуза уровень профессионального самосознания средний (у студентов присутствует определенное представление себя в профессиональной деятельности, но оно не достаточно осознанное, осознание образа «Я-профессионал» неполное).

К сожалению, даже к концу обучения в техническом (7,7%) и педагогическом (6,3%) вузах имеются такие студенты, у которых зафиксирован низкий уровень профессионального самосознания (присутствует поверхностное представление о содержании и структуре будущей профессиональной деятельности, наличиствуют безразличное отношение к учебной деятельности и единичные характеристики образа «Я- профессионал» в общем жизненном контексте). Для таких студентов важнее получить диплом о высшем образовании, а не профессиональные знания, умения и навыки. Следовательно, выбор профессии для данной категории студентов было делом случайным, работать по профессии они, по всей вероятности, не будут.

Анализируя динамику становления профессионального самосознания у студентов технического и педагогического вузов, мы отметили, что изучаемый нами процесс профессионального становления более динамичен у студентов педагогического вуза. Это наблюдается уже на 2-м курсе обучения в вузе: 58,3 % студентов педагогического вуза обладают высоким уровнем профессионального самосознания, в то время как в техническом вузе таких студентов 33,4 %. К концу 4-го курса данные показатели возрастают: соответственно 75,0 % и 53,8 %.

Мы объясняем данную тенденцию тем, что, уже с 1-го курса для студентов педагогического вуза представляется большая возможность погружения в будущую профессиональную деятельность (учебным планом предусмотрены: тренинги профессиональной направленности - тренинги профессиональной наблюдательности, тренинги личностного роста; ролевые игры; практики и т.п.).

Таким образом, подтвердилось наше предположение о том, что динамика становления профессионального самосознания у студентов педагогического и технического вузов различная: более динамичен процесс профессионального становления у студентов педагогического вуза.

Для оптимизации процесса формирования у студентов профессиональной направленности, ценностных ориентаций и развития профессионального самосознания необходимо проведение с ними специальной развивающей работы. Была разработана программа по формированию ценностно-смысловых ориентаций и профессионального самосознания студентов вуза.

Тематическое планирование занятий по формированию ценностно-смысловых ориентаций и профессионального самосознания студентов вуза

|

№ п/п |

Блоки и темы занятий |

Цели занятий |

Название упражнений |

Количе ство часов |

|

1. |

Блок1. Знакомство. Знакомство с группой. |

---определение п груповых целей работы; -создание атмосферы, способствующей самопознанию и самопроявлению. |

«Аплодисменты по кругу». |

2 |

|

2. |

Блок 2. Ориентировочнодиагностический. Моя профессия. |

информированности участников о выбранной профессии;

вербального и невербального общения;

мышление. |

|

2 |

|

3. |

Моя профессия. |

мышление. |

|

2 |

|

4. |

Блок3. Личностный. Важные качества. |

|

|

2 |

|

5. |

Важные качества. |

- развитие памяти, внимательности |

|

2 |

|

6. |

Эмоциональная компетентность. |

-укрепить соотнесение названия эмоции с мимическим ее выражением;

|

«Прогноз погоды».

|

2 |

|

7. |

Профессиональная коммуникация. |

коммуникативных способностей;

|

|

2 |

|

эмпатической чувствительности |

правдивцев. 5. Выходная рефлексия. |

|||

|

8. |

Мои способности. |

- помочь участникам соотнести индивидуальные особенности и требования профессии к человеку; -построить перспективу развития |

|

2 |

|

9. |

Блок 4. Заключительный . Мои профессиональные планы. |

-осознать участниками возможные препятствия на пути к профессиональным целям |

|

2 |

|

10. |

Достижение поставленных перед собой целей. |

-закрепление найденных ценностно-смысловых ориентаций участников;

-укрепить уверенность участников в том, что они способны достигать цели;

|

|

2 |

Таким образом, программа состоит из 10 занятий. Встречи проводятся один раз в неделю, длительность одного занятия - 2 часа. Предлагаемая программа рассматривается как психолого-педагогические рекомендации по результатам эмпирического исследования.

Список литературы Ценностно-смысловые ориентации как фактор становления профессионального самосознания студентов вуза

- Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. для студ. вузов. - М.: Академический проект, 2005. - 701 с.

- Абульханова - Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - 336 с.

- Ананьев Б. Человек как предмет познания. - Л., 1969. - 339 с.

- Андреева Т.В. Самореализация личности представителей творческих профессий: половые различия // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 2. -СПб, 1998. - С. 203-216.

- Антипов Г.А. Философская рефлексия и проблема идеального // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования / Ред. коллегия: Н.Г. Алексеев, Г.А. Антипов, О.А. Донских. - Новосибирск: Наука, 1987. - С. 24- 25.

- Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990. - 367 с.

- Барам Д.П. Учебные и профессиональные интересы восьмиклассников с различными особенностями познавательных процессов // Вопросы психологии. - 1984. - № 2- С. 60-66.

- Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Под ред. Фельдштейна Д.И. - М.: Междунар. пед. академия, 1995. - 212 с.

- Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. - 1979. - №4. - С. 23-34.