Чагырская пещера -стоянка среднего палеолита Алтая

Автор: Деревянко А.П., Маркин С.В., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Зажигин В.С., Сизикова А.О., Солотчина Э.П., Смолянинова Л.Г., Антипов А.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Сибирячихинский вариант среднего палеолита Атая

Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе освещаются результаты комплексных исследований материалов из Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай), включающих богатейшие среднепалеолитические индустрии и останки представителей неандертальского антропологического типа. Рассматриваются основные свойства и условия формирования отложений в пещере, данные гранулометрического, химического, микроморфологического, рентгеноструктурного, палеомагнитного, радиоуглеродного анализов неоплейстоценовых пород карстовой полости. Сделан вывод о сходстве состава пещерного заполнителя с лессовидными суглинками верхнего неоплейстоцена Западной Сибири. Археологические материалы, обнаруженные в пещере, имеют единственный аналог на Алтае, представленный в индустриях пещеры Окладникова. Анализ технокомплексов обоих объектов свидетельствует о существовании особого мустьероидного варианта регионального среднего палеолита - сибирячихинского.

Чагырская пещера, геология, гранулометрический, химический, микроморфологичесий, рентгеноструктурный, палеомагнитный анализы, лесс, мелкие млекопитающие, средний палеолит, каменные индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/14522964

IDR: 14522964 | УДК: 902.01+551.791

Текст научной статьи Чагырская пещера -стоянка среднего палеолита Алтая

Стадию среднего палеолита Северной Азии представляют объекты, сосредоточенные преимущественно на Алтае и близлежащих территориях Южной Сибири. Начало сложения среднепалеолитической культуры на Алтае приходится на вторую половину среднего неоплейстоцена – 282–133 тыс. л.н., большая часть стоянок относится к 100,0–44,8 тыс. л.н., самые поздние комплексы датируются 33,5 тыс. л.н. [Археология…, 1998; Природная среда…, 2003]. Для материальной культуры алтайского среднего палеолита в целом характерна однородность [Природная среда…,

2003]. Однако технокомплексы пещеры Окладникова, датированные 44,8–33,5 тыс. л.н., обладают особыми технологическими и типологическими признаками [Деревянко, Маркин, 1992]. Ранее считалось, что специфика индустрий стоянки обусловлена главным образом природными факторами и фациальной особенностью. Изучение материалов недавно открытой на Алтае стоянки – Чагырской пещеры [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2008; Деревянко и др., 2009], близких к индустриям пещеры Окладникова, позволило сделать вывод о решающей роли культурного фактора в проявлении вариабельности регионального среднего палеолита.

Геологическое строение долины реки Чарыш в районе Чагырской пещеры

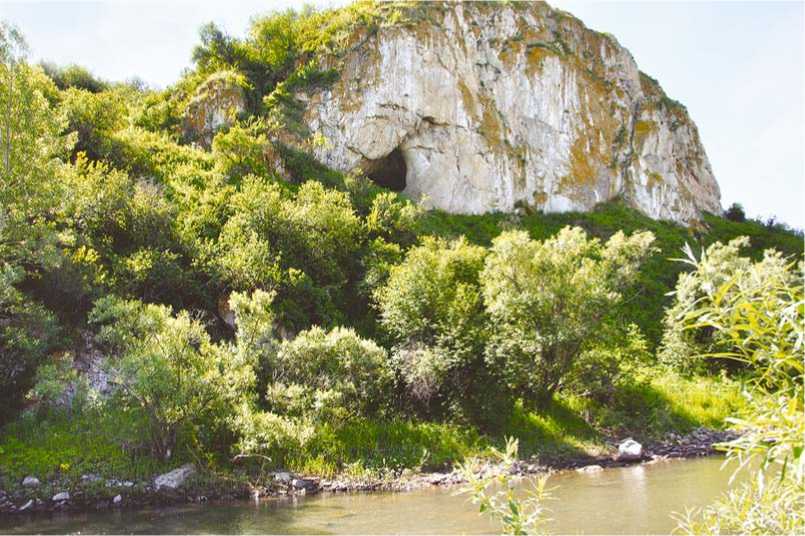

Пещера расположена в среднегорном районе СевероЗападного Алтая и приурочена к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Ти-герекского хребта (рис. 1). Абсолютный уровень реки вблизи карстовой полости составляет 337,3 м. В районе пещеры отчетливо выделяются сближенные при-долинные субгоризонтальные поверхности высотой 50–70 м и шириной от 70 м и более, цоколем которых служат палеозойские породы. Поверхности имеют сглаженный тыловой шов и нечеткую бровку. Пещера имеет северную экспозицию и располагается на высоте 25 м над уровнем Чарыша, своей приустьевой частью она выходит на вертикальную поверхность уступа фрагмента цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенного серыми, массивными, нижнесилурийскими известняками чагырской свиты. Она имеет два зала общей площадью ок. 130 м2, один из них дает начало трем почти полностью погребенным горизонтальным и вертикальным галереям. На горизонтальной поверхности террасы прямо над пещерой под маломощной современной почвой встречаются хорошо окатанные гальки и обломки валунов разных пород. Окатанный материал присутствует также в отложениях пещеры и ее вертикальных галереях. Он входил в состав древнего, практически несохранившегося аллювия, залегавшего на высоких террасовидных поверхностях. Наличие переуглубления в долине реки, в ее левом борту напротив пещеры, заполненного отложениями древнее позднего неоплейстоцена, свидетельствует о формировании уровня высоких террас ранее конца среднего неоплейстоцена. Высокие террасовидные уровни, по-видимому, являются исходным репером последующего поднятия территории и глубокого врезания долины Чарыша, начало которого соответствует времени формирования карстовой полости.

Отложения в пещере, основные их свойства и условия формирования

Многочисленными разрезами пещерного заполнителя мощностью до 3,6 м, вскрытого раскопками в приустьевой и во внутренней частях зала 1 карстовой полости, установлен следующий состав рыхлых отложений:

Слой Мощ ность, м

-

1. Суглинок легкий опесчаненный, серого, темно-серого цвета со слабым зеленоватым оттенком, некарбонатный, слабо уплотнен, содержит много мелкой окатанной гальки, щебенки; отмечается глиняный песок с четкой нижней границей .............................. 0,01–0,1

-

2. Галечник серый хорошо окатанный, плохо сортированный, включает мелкие валуны и фрагменты известняка размерами до 0,15 м, скрепленные опесчаненным суглинком и глиняным песком светло-серого цвета, рыхлым, некарбонатным. Ос-

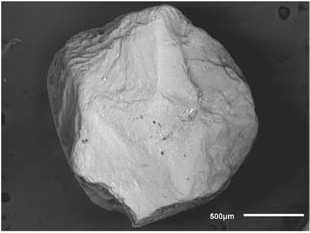

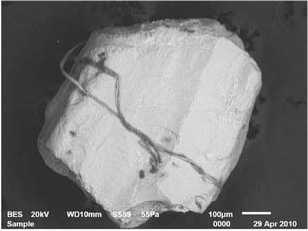

Рис. 1. Общий вид Чагырской пещеры.

-

3. Суглинок легкий опесчаненный, карбонатный, пестроокрашенный, в верхней части серый, с серовато-белесыми прослоями, в средней – коричневато-серый, у основания – желтовато-серый, содержащий мелкую гальку, щебенку, обломки карбонатных пород, с волнистой нижней границей, выполненной белесыми карбонатными прослоями 0,02–0,56

-

4. Алеврит серый, линзовидного залегания, комковатый, плохо сортированный, с большим количеством глиняного песка и гравия, состоящего из зерен лесса и почвы, встречаются мелкие, реже крупные обломки известняка и мелкая галька . . . 0,02–0,54

-

5. Суглинок опесчаненный, коричневато-серый, с белесым оттенком, более плотный, чем вышележащие слои, встречается много глиняного песка, слабокарбонатный (редкие пятнышки и тонкие прослои), слабопористый, включает мелкую щебенку, гальку размерами до 0,05 м, гравий размерами до 0,005 м и обломки известняков размерами более 0,1 м. Вокруг обломков горных пород и галек отмечается шлировая структура. В верхней части слоя выделяется небольшой прослой более плотного суглинка, опесчаненного, светло-коричневого цвета, обогащенного глиняным песком. Цвет прослоя обусловлен, вероятнее всего, содержанием большего количества полуторных окислов и глинистой фракции. В слое встречаются норы землероев диаметром до 0,15 м, заполненные суглинком из слоя 1 и 3. Переход к нижележащему осадку заметен по цвету .................... 0,06–1,42

-

6а . Суглинок опесчаненный, серовато-коричневый, более темный и плотный, чем вышележащий, карбонатный, пористый, изобилует обломками известняка различного размера, окатанной гальки размерами 0,01–0,07 м, дресвы размерами до 0,01 м. Верхняя граница слоя – в виде волнистой линии и клинообразных углублений, нижняя более ровная, неотчетливая. Встречаются норы землеро-ев диаметром 0,07–0,1 м, заполненные суглинком из слоя 3. В слое отмечается неясная слоистость, ориентированная вдоль по падению слоя и связанная, вероятно, с мерзлотными процессами ...... 0,6–0,45

-

6б. Суглинок опесчаненный, коричневато-серый, более плотный и менее пористый, чем вышележащий, слабокарбонатный, активно вскипают от HCL только разложившиеся обломки известняков, отмечается глиняный песок, плохо сортированный, преимуще ственно мелкозернистый, с отдельными зернами крупнозернистого песка. Структура параллельно-слойчатая, свидетельствующая о развитии мерзлотных процессов при седиментации слоя. В меньшем количестве представлены обломки известняка, галька, щебень небольшого размера и дресва. Отмечаются норы землероев диаметром до 0,12 м. От вышележащего осадка слой отличается меньшим содержанием обломочного материала и цветом ............. 0,09–0,56

Слой Мощ ность, м нование слоя четкое по мере уменьшения количества обломочного материала и по цвету ....... 0,05–0,55

Слой Мощ ность, м

-

6в/ 1. Суглинок опесчаненный, близкий по цвету к вышележащему, но более интенсивного серого оттенка, слабокарбонатный, слабопористый, содержит небольшое количество обломков кристаллических горных пород размерами до 0,05 м, иногда разложившихся в процессе выветривания, а также мелкой гальки, щебня и дресвы; присутствуют окатанные зерна кварца размерности крупного песка и мелкого гравия. Отмечаются норы землероев диаметром до 0,1 м. Переход к нижележащему осадку хорошо выражен по цвету .... 0,05–0,44

-

6в/ 2. Суглинок желтовато-зеленого цвета облекает неровное основание слоя 6в/1, в продольной стенке раскопа прослеживается в ложбинообразном понижении, включает горизонтально ориентированные по склонам ложбинки щебень, гальку. Ниже этого прослоя понижение заполнено легким суглинком пепельно-серого цвета, некарбонатным, рыхлым, в котором отмечаются обломки горных пород, галька, послойно располагающиеся на склонах ложбинки ....................... 0,05–0,56

-

7а – в. Суглинки тяжелые, перемешанные, с трудом расчленяемые, плотные, темно-коричневые (слой 7б), местами коричневато-серые (слой 7в) и черные (слой 7а), оскольчатые, крупнооскольчатые, прокрашенные гидроокислами железа и марганца, с зернами черной и разноцветной монтмориллонитовой глины, с большим количеством хорошо окатанной и слабовыветрелой гальки кристаллических пород и обломков валунов, разложившегося известняка, зерен кварца, грубозернистого плохо сортированного глиняного песка. В кровле слоя встречаются зеркала скольжения. Верхняя граница осадка местами маркируется мелкими ко сыми трещинками, заполненными осадком вышележащего слоя, который ме стами образует также мелкие инъекции тяжелых суглинков в породы слоя 6в/2, что, вероятно, отражает проявление мерзлотных процессов ........... 0,04–1,37

В составе заполнителя пещеры выделяются голоценовые (слой 1–4) и неоплейстоценовые образования. Голоценовые осадки включают слой (2) плохо сортированного, хорошо окатанного галечника из вышележащей цокольной террасы, переотложение которого в пещеру происходило через карстовые воронки и вертикальные полости. Между голоценовыми и нижележащими отложениями фиксируется значительный перерыв в осадконакоплении. Неоплейсто-ценовые образования четко делятся на две части. Верхняя часть сложена преимущественно субаэральными осадками, в которых выделяются два горизонта (слой 5 и слои 6а, 6б, 6в/1, 6в/2) лессовидных отложений. В пользу того, что эти горизонты представлены лессовидными суглинками, свидетельствуют цвет, пористость, осадков, их гранулометрический состав, аналогичный одновозрастным субаэральным отложениям, изученным в долине Чарыша, напротив пещеры. Залегающие в основании разреза тяжелые суглинки (слой 7а – в) с зернами кварца и глиняного песка отражают иной цикл седиментации карстовой полости, связанный с активным проявлением физико-химических процессов.

По образцам, отобранным из неоплейстоценовых пород пещеры (слои 5, 6а, 6б, 6в/1, 6в/2), получены данные гранулометрического, химического, микро-морфологического, рентгеноструктурного, палеомаг-нитного анализов, изучены морфоскопия и морфометрия песчаных кварцевых зерен.

Гранулометрический анализ рыхлых отложений

Проводился на лазерном измерителе размера частиц Fritsch Analysette 22. По размеру рассмотренные нами фракции пыли и глины совпадали с соответствующими фракциями из лессовых отложений [Konert, Vandenberghe, 1997].

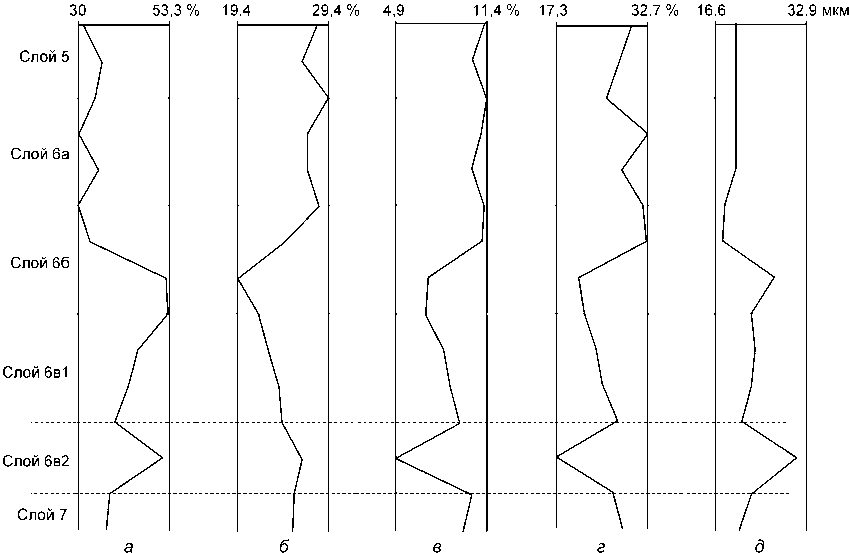

Слой 5 представлен суглинком, в гранулометрическом составе имеются фракции крупной пыли (31,5–36,25 %), средней (до 29,35 %) и существенно меньше мелкой пыли (до 11,35 %). Доля глинистой фракции (< 0,005 мм) составляет 25,7–30,0 %, к ос- нованию слоя она постепенно уменьшается (рис. 2). В валовом химическом составе присутствуют оксид кремния, полуторные оксиды алюминия и железа, оксиды кальция и фосфора (табл. 1).

Суглинок слоя 6а характеризуется также повышенным содержанием фракций пыли; доля крупной пыли достигает 35,4 %, средней – 28,35 и мелкой – 11,2 % (рис. 2). В слое 6 по сравнению со слоем 5 несколько выше удельный вес глинистой фракции (28,3–32,7 %), а также меньше содержится полуторных оксидов железа и алюминия, оксидов кальция и фосфора, больше SiO2 (табл. 1).

Cуглинок слоя 6б состоит в основном из фракции крупной пыли, содержание которой к основанию увеличивается до 53,65 %. Процент фракции средней пыли практически в 2 раза меньше, чем крупной, доля фракции мелкой пыли очень незначительна (11,0–7,05 %) и постепенно уменьшается к основанию. Содержание фракции размером < 0,005 мм колеблется в пределах 21,1–32,4 %, что приблизительно равно таковому в слое 6а. В данном слое по сравнению с вышележащими меньше доля полуторных оксидов железа и алюминия, оксида кремния, но выше – оксида кальция, оксида фосфора и марганца (табл. 1).

В суглинке слоя 6в/1 также преобладают фракции пыли, среди которых максимальных значений достигает фракция крупной пыли (рис. 2). Ее процентное со-

Рис. 2. Гранулометрический состав слоев Чагырской пещеры.

а – крупнопылеватая фракция (0,063–0,016 мм); б – среднепылеватая (0,016–0,008 мм); в – мелкопылеватая (0,008–0,005 мм); г – глинистая (< 0,005 мм); д – средний размер зерна.

Таблица 1. Валовой химический состав слоев Чагырской пещеры

|

Слои |

Глубина взятия образца, м |

% на прокаленную навеску |

|||||||||||

|

ППП |

SiO 2 |

Fe 2 O 3 |

Al 2 O 3 |

CaO |

MgO |

K 2 O |

Na 2 O |

P 2 O 5 |

TiO 2 |

MnO |

BaO |

||

|

5 |

1,80 |

9,38 |

47,76 |

4,89 |

11,53 |

12,89 |

1,73 |

2,51 |

1,34 |

5,08 |

0,59 |

0,16 |

0,06 |

|

6а |

1,70 |

13,73 |

48,79 |

4,62 |

11,10 |

11,41 |

1,87 |

2,36 |

1,58 |

2,92 |

0,65 |

0,09 |

0,04 |

|

6б |

1,30 |

8,85 |

45,87 |

4,37 |

10,64 |

14,01 |

1,48 |

2,47 |

1,58 |

6,71 |

0,54 |

0,22 |

0,04 |

|

6в/1 |

0,70 |

13,32 |

43,30 |

4,10 |

9,75 |

13,96 |

1,39 |

2,23 |

1,68 |

7,32 |

0,52 |

0,13 |

0,05 |

|

6в/2 |

0,60 |

7,14 |

55,89 |

5,60 |

12,67 |

5,62 |

1,17 |

3,11 |

2,07 |

3,72 |

0,70 |

0,13 |

0,06 |

|

0,40 |

5,85 |

56,76 |

5,58 |

13,07 |

4,62 |

0,99 |

3,39 |

2,26 |

4,61 |

0,70 |

0,08 |

0,07 |

|

|

7а – в |

0,50 |

10,69 |

50,34 |

9,11 |

17,30 |

1,40 |

1,55 |

3,77 |

0,42 |

1,56 |

0,70 |

0,63 |

0,50 |

|

0,70 |

9,66 |

47,48 |

10,07 |

18,89 |

2,38 |

2,12 |

3,66 |

0,28 |

0,92 |

0,75 |

2,31 |

0,19 |

|

держание достигает наибольших значений в верхней части слоя и постепенно убывает к основанию. Содержание средней и мелкой пыли в слое имеет обратное распределение. Доля фракции < 0,005 мм колеблется в пределах 24,0-27,6 % и последовательно увеличивается вниз по горизонту. Согласно данным валового химического анализа, для слоя характерны минимальное содержание оксида кремния, полуторных оксидов железа и алюминия, достаточно высокая доля оксида кальция и самый высокий процент оксида фосфора (табл. 1).

Слой 6в/2 представлен суглинком, в гранулометрическом составе которого фракция крупной пыли достигает 52,3 % и по этому показателю близка к фракции слоя 6б, доля фракции средней пыли вдвое меньше, чем в слое 6б, а мелкой пыли - минимальная (рис. 2). Фракция < 0,005 мм составляет 17,3 % вверху и 26,8 % внизу. В данном слое по сравнению с вышележащими содержание оксида кремния имеет максимальное значение (56,76 %), несколько больше процент полуторных оксидов железа и алюминия и значительно меньше оксидов фосфора и кальция (табл. 1).

В гранулометрическом составе суглинка слоя 7а - в превалируют фракции пыли, среди которых доминирует фракция крупной пыли (рис. 2). Фракция размером < 0,005 мм составляет 28,5 %. По результатам валового химического анализа этот слой отличается от всех изученных самым высоким содержанием полуторных оксидов железа и алюминия, оксидов марганца и бария, самым низким показателем оксида кальция (табл. 1).

Таким образом, гранулометрический состав нео-плейстоценовых пород Чагырской пещеры характеризуется преобладанием фракций пыли, валовой химический состав оксида кремния, полуторных оксидов железа и алюминия сходен с таковым в лессовидных суглинках верхнего неоплейстоцена Западной Сибири [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Зыкина, Зыкин, 2012]. Это позволяет рассматривать отложения пещеры как аналоги лессов, накопившихся эоловым путем.

Морфоскопия и морфометрия песчаных кварцевых зерен

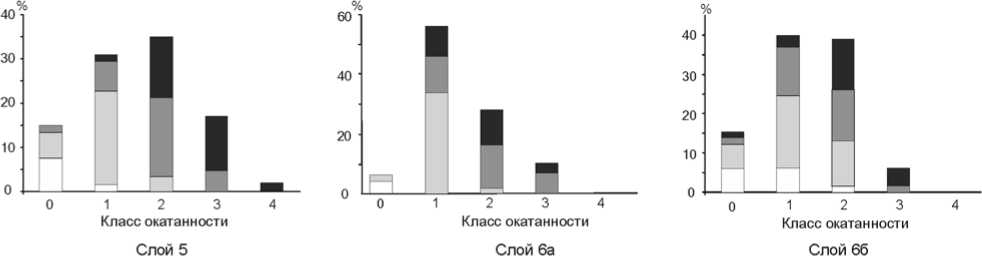

Для реконструкции условий формирования исследуемые слои в отложениях пещеры были изучены методом морфоскопии и морфометрии песчаных кварцевых зерен, разработанным в Институте географии РАН [Величко, Тимирева, 2002]. Анализу подвергнуты кварцевые зерна фракции размерами 0,5-1,0 мм. Степень их окатанности оценивалась по пятибалльной шкале А.В. Хабакова [1946] и трафарету Л.Б. Рухина [1969].

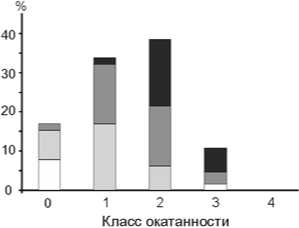

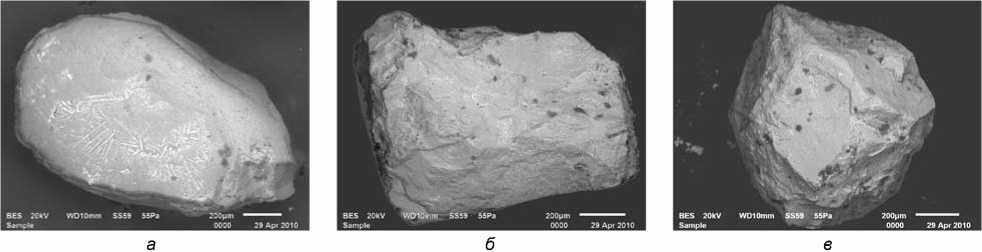

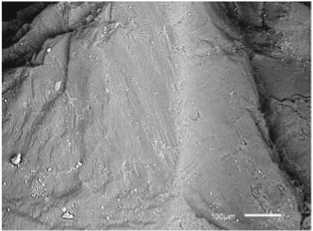

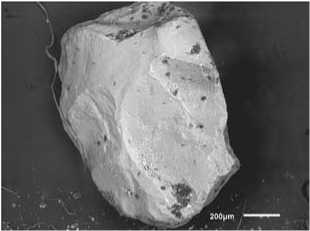

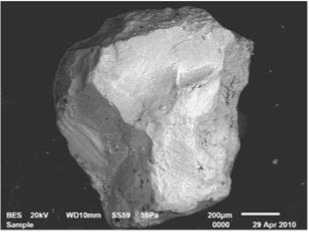

Среди кварцевых зерен в слое 5 преобладают зерна 1-го и 2-го класса окатанности (30-35 %), зерна 3-го и нулевого класса составляют 15-18 %, присутствует несколько идеально окатанных зерен кварца 4-го класса (рис. 3). Коэффициент окатанности 40 %. Среднее его значение может указывать на то, что следы механической обработки присутствуют практически на всех зернах в образце. Отсутствие округлой формы ряда зерен, возможно, объясняется незначительными расстоянием переноса зерен и временем нахождения их в воздушной среде. Поверхности зерен характеризуются разной степенью заматованности: 10 % зерен имеют глянцевую поверхность, 30 % - матовую, а остальные - четверть- и полуматовую (рис. 4, а - в ). Степень заматованности составляет 53 %. Этот достаточно высокий показатель свидетельствует об эоловой обработке материала. Различия в степени матовости поверхности большинства зерен также свидетельствуют об их переносе в воздушной среде. На поверхности зерен отмечаются такие следы механического воздействия, как микроямки, неглубокие борозды, трещины, углубления. Их образование - результат соударения зерен при переносе в ветровом потоке [Величко, Тимирева, 2002]. Для многих зерен характерно наличие тонкого алевритового материала в углублениях поверхности. На зернах низких классов окатаннос-ти имеются раковистые сколы, обусловленные морозным выветриванием (рис. 4, г, д ).

абвг

Слой 6в1

Рис. 3. Гистограмма окатанности и заматованности песчаных кварцевых зерен в слоях Чагырской пещеры.

Степень заматованности поверхности: а - глянцевая поверхность; б - чет-вертьматовая; в - полуматовая; г - матовая.

г

д

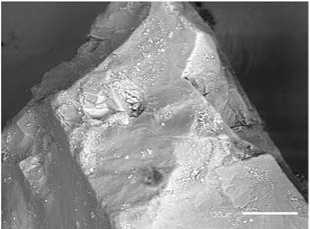

е

Рис. 4. Кварцевые зерна из слоев 5 ( а - д ) и 6а ( е - ж ) Чагырской пещеры.

a - матовое зерно с микроямчатой поверхностью; б , в - матовые зерна; г - глянцевое зерно с раковистым сколом; д - раковистый скол зерна; е - полуматовое зерно с микроямчатой поверхностью; ё - следы механической абразии на зерне е ; ж - глянцевое зерно с раковистыми сколами.

ж

В слое 6а плохо окатанные зерна составляют 56 %, среднеокатанные 2-го класса – 28 %, хорошо окатанные – 10, необработанные – 6 % (см. рис. 3). Коэффициент окатанности 27,5 %, степень заматованности 52 %. Больше всего отмечается полуматовых зерен (40 %), меньше зерен с четвертьматовой (32 %) и матовой (24 %) поверхностью, небольшой процент приходится на глянцевые зерна (см. рис. 3). Практически все зерна имеют микроямчатую поверхность (см. рис. 4, е ), часто на них наблюдаются раковистые сколы, что является результатом проявления мерзлотных процессов (см. рис. 4, ж ). Это, а также борозды, следы соударений, штриховка, наличие на их поверхности «приставших частиц» свидетельствуют об эоловой транспортировке данных зерен (см. рис. 4, е, ё ).

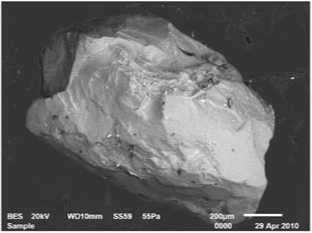

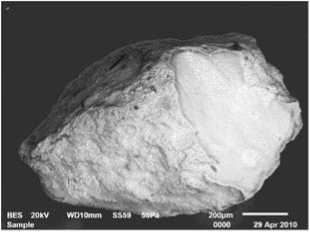

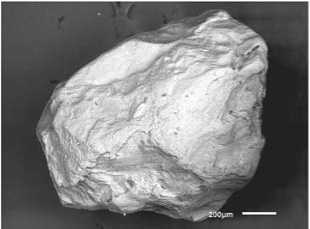

Кварцевые зерна слоя 6б характеризуются довольно низкой степенью окатанности: ок. 15 % представляют нулевой класс, по 40 % – 1-й и 2-й класс, небольшой процент составляют зерна хорошей степени окатанности. В выборке отсутствуют превосходно обработанные зерна (см. рис. 3). Коэффициент окатанности 33 %. В слое отмечается до 21,5 % матовых зерен, ок. 10 % – глянцевых, ок. 68,5 % – зерна с полу- и четвертьматовой поверхностью (рис. 5, а, в, г). Степень заматованности зерен образца составляет 45 %. Несмотря на довольно слабую обработку зерен, на их поверхности имеются хорошо выраженные следы проявления эоловых процессов в виде микроямча-тости, царапин, особенно у матовых кварцевых зерен (рис. 5, б, д, е). Это убедительный аргумент в пользу ветрового переноса этих кварцевых зерен. Об эоловой транспортировке также может говорить заполнение углублений мелким алевритом. На некоторых зернах заметны раковистые сколы, трещины, которые образуются в результате проявления мерзлотных процессов.

В слое 6в/1 присутствуют до 16 % необработанных зерен, 38 – среднеокатанных, 36 – плохо окатанных 1-го класса, ок. 10 % – хорошо окатанных 3-го класса (см. рис. 3). Коэффициент окатанности находится в пределах средних значений и равен 38 %. Поверхность зерен, кроме хорошо окатанных, характеризуется раз-

в

г

д

е

Рис. 5. Кварцевые зерна из cло-ев 6б ( а – е ) и 6в/1 ( ё, ж ) Чагырской пещеры.

а, в – четвертьматовые зерна; б – микроям-чатая поверхность и борозды на зерне а ; г – полуматовое зерно; д, е – матовые зерна с микроямчатой поверхностью; ё – чет-вертьматовое зерно с раковистым сколом; ж – полуматовое зерно с микроямчатой поверхностью и раковистым сколом.

ж

ной степенью матовости. Зерна с полу- и четвертьма-товой поверхностью представлены приблизительно одинаково, доля зерен с матовой поверхностью не превышает 25 % (см. рис. 3). Степень заматованнос-ти достаточно высока и составляет 50 %. Характерной чертой поверхности зерен является микроямчатая текстура, обусловленная механической абразией, которая связана с присутствием алевритового материала в воздушной среде при транспортировке (см. рис. 5, ж ). На ряде зерен отмечаются «приставшие» частицы алеврита. На некоторых зернах имеются раковистые сколы (см. рис. 5, ё, ж ). Их образование связано с процессами морозного выветривания: водные растворы, проникавшие по трещинам внутрь зерна, замерзали, и происходило откалывание частей зерен [Величко, Тимирева, 2002]. В углублениях и трещинах зерен отмечены вторично образованный кварц и плагиоклаз, что указывает на развитие химических процессов в постседиментационный период [Там же].

Все изученные зерна из слоев лессовидных суглинков Чагырской пещеры (5, 6а, 6б, 6в/1) имеют средние по величине показатели степени окатанности (от 27,5 до 40,0 %), большинство относится к 1-му и 2-му классу окатанности. Практически отсутствуют зерна, полностью не подвергавшиеся механической обработке. Степень заматованности зерен лежит в пределах 45-52 %, а количество зерен с полностью матовой поверхностью - не выше среднего. На поверхности многих зерен наблюдается микроямчатость, свидетельствующая об обработке зерен в процессе активного перемещения в воздушной среде. У многих зерен из этих слоев различные неровности рельефа заполнены мелким алевритом, что характерно для зерен из лессовых горизонтов. Наличие раковистых сколов на ряде зерен указывает на процессы морозного выветривания [Там же]. Следует отметить, что средние значения степени заматованности и небольшое количество матовых зерен в изученных слоях связаны с непродолжительным пребыванием зерен в воздухе при транспортировке. Данные по морфоскопии и морфометрии слоев Чагырской пещеры имеют более низкие значения, чем для горизонтов баганско-ельцовского (МИС-2) и тулинского лессов (МИС-4) лессово-почвенной последовательности Западной Сибири [Сизикова, Зыкина, 2011]. Это связано, вероятнее всего, с меньшим пребыванием зерен в воздушном потоке и близким расположением источника выноса материала.

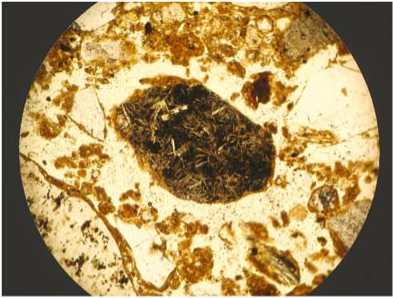

Микроморфологическое строение суглинков

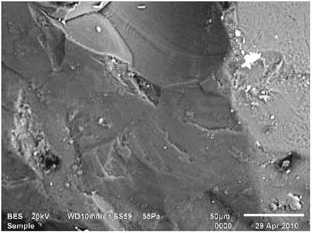

Отложения слоя 5 имеют коричневато-серый цвет и песчано-плазменное микростроение. Осадок слабопористый, поры извилистые межагрегатные и межскелетные, плазма железисто-глинистая. Агрегаты округлой формы размером 0,07-0,35 мм (рис. 6, a). Содержание скелетных зерен составляет 15-20 % от площади шлифа, распределение зерен в основе неравномерное. Размер скелеточных частиц колеблется от 0,03 до 0,45 мм, размер одной частицы 1,8 мм. По форме преобладают зерна полуокатанные и угловатые, реже встречаются окатанные. На поверхности скелетных зерен отмечаются железисто-глинистые пленки (рис. 6, б). В плазме отмечена кольцевая ориентировка минерального скелета (рис. 6, в). В шлифе встречены следующие обломки горных пород: слабовытянутый обломок базальта, сланцы удлиненной формы размерами 1,5»1,0 мм измененного плагиоклаза, кварца, калиево-полевого шпата - 4 мм (рис. 6, г - е).

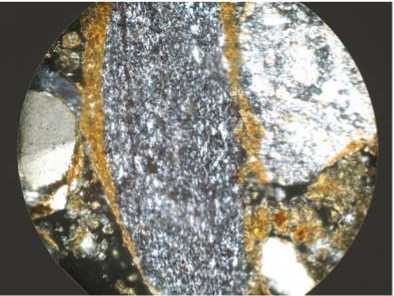

Суглинок слоя 6а коричневато-серого цвета, имеет песчано-пылевато-плазменное микростроение, пористый. Поры каналовидные, межагрегатные извилистые и межскелетные, размером от 0,2 до 0,6 мм. На стенках пор пленок не наблюдается. Агрегаты простые, округлой формы, размером от 0,08 до 0,45 мм (рис. 7, a ). Плазма железисто-глинистая, крапчатой ориентировки. Илистые частицы содержатся в небольшом количестве и входят в состав микроагрегатов и пленок на зернах минерального скелета вместе с железом (рис. 7, б ). Распределение глинистых и пылеватых частиц по полю шлифа неравномерное. Минеральный скелет занимает 20-25 % площади шлифа, представлен калиево-полевым шпатом (КПШ), базальтом, кварцем, эпидотом, плагиоклазом, биотитом. Крупные частицы, представленные обломочными минералами, имеют угловатую и полуокатанную форму, их размеры колеблются от 0,02 до 0,07 мм. Большая часть минералов имеет размер от 0,02 до 0,03 мм, иногда встречаются крупные обломки размерами 1,13; 1,35 и 2,5 мм. В плазме основы наблюдается кольцевая ориентировка минерального скелета (рис. 7, в ).

Микроморфологическое строение суглинка слоя 6б песчано-пылевато-плазменное, цвет светлый, серовато-коричневый; суглинок пористый, поры каналовидные, межагрегатные извилистые и межскелетные, агрегаты простые, округлой и округло-удлиненной формы, размер от 0,06 до 0,35 мм, состоят из железисто-глинистой плазмы, которая обладает чешуйчатой структурой, изотропна, слабо ориентирована (рис. 7, г ). Зерна минерального скелета имеют тонкую кайму из оптически ориентированных глинистых минералов. В плазме основы наблюдается кольцевая ориентировка минерального скелета (рис. 7, д ). Минеральный скелет занимает 20-25 % площади шлифа, представлен кварцем, эпидотом КПШ, плагиоклазом (рис. 7, е ; 8, a ). Зерна скелета по форме неокатанные, угловатые, размером 0,03-0,37 мм.

Микростроение суглинка слоя 6в/1 песчано-пылевато-плазменное, цвет серовато-коричневый. Осадок плотнее вышележащего, поры каналовидные,

а

б

в

г

д

Рис. 6. Микростроение слоя 5 Чагырской пещеры.

a – общее строение слоя, PPL, × 2,5; б – железисто-глинистые пленки на поверхности зерен, XPL, × 20; в – кольцевая ориентировка зерен скелета, XPL, × 2,5; г – обломок базальта, PPL, × 10; д – обломок сланца, измененный плагиоклаз, кварц, XPL, × 20;

е – КПШ, XPL, × 10.

е

извилистые межагрегатные и межскелетные, агрегаты округлой и удлиненно-округлой формы, размер 0,015–0,45 мм, состоят из железисто-глинистой плазмы с чешуйчатой структурой (рис. 8, б). Зерна имеют тонкую кайму из оптически ориентированных глинистых минералов (рис. 8, в). Скелетные зерна занимают 20–25 % площади шлифа. Их распределение в основе неравномерное. Отмечается кольцевая ориентировка минерального скелета (рис. 8, в). Преобладают неока-танные и полуокатанные зерна размером 0,03–0,33 мм. Встречены следующие виды обломков горных пород: КПШ, кварц, биотит, эпидот, агрегат из кварца, размер которого достигает 1,5 мм (рис. 8, г – е).

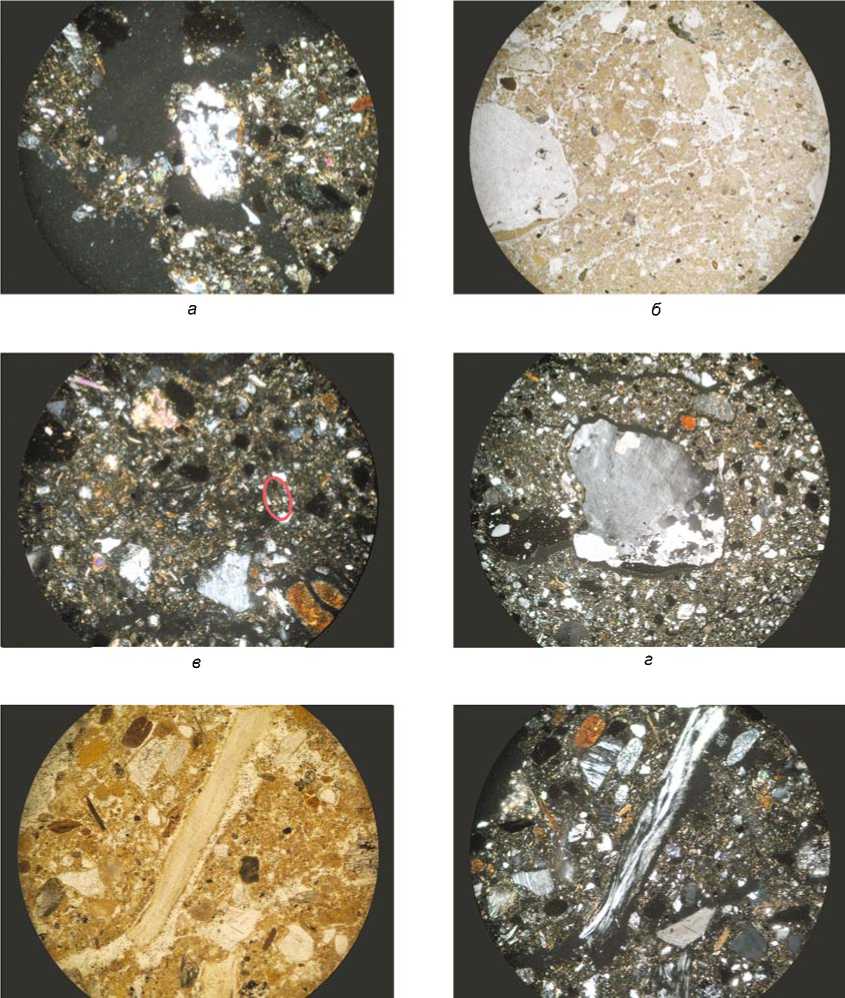

Приведенные данные, отражающие микроморфо-логическое строение суглинков пещеры, свидетельствуют о минералогическом составе, обусловленном

де

Рис. 7. Микростроение слоев 6а ( а – в ) и 6б ( г – е ) Чагырской пещеры.

a – общее строение слоя, PPL, × 2,5; б – пленки оптически ориентированных глинистых минералов на поверхности зерен, XPL, × 10; в – кольцевая ориентировка зерен скелета, XPL, × 10; г – общее строение слоя, PPL, × 20; д – кольцевая ориентировка зерен скелета, XPL, × 20; е – эпидот, агрегат кварца, XPL, × 10.

поступлением материала из одной области. Во всех слоях отмечается кольцевая ориентировка минерального скелета по краям микроструктурных отдельностей и в межагрегатных пустотах. Это является следствием, согласно данным И.Т. Кошелевой [1958] и М.И. Герасимовой, С.В. Шубина, С.А. Шобы [1992], процессов вымораживания. Преобладают полуокатан-ные, неокатанные и угловатые зерна.

Общими чертами для слоев суглинков пещеры и одновозрастных им горизонтов лессов Западной Сибири являются микроагрегированность, порозность, слабая выветрелость минеральной массы, кольцевая ориентировка минерального скелета. Особенность микростроения пещерного заполнителя заключается в отсутствии карбонатных новообразований, что связано с повышенной влажностью осадков в карсто-

де

Рис. 8. Микростроение слоев 6б ( а ) и 6в/1 ( б – е ) Чагырской пещеры.

a – эпидот, кварц, КПШ, плагиоклаз, XPL, × 10; б – общее строение слоя, PPL, × 2,5; в – пленки оптически ориентированных глинистых минералов на поверхности зерен, PPL, × 20; г – КПШ, кварц, XPL, × 2,5; д – биотит видоизмененный, PPL, × 10;

е – биотит видоизмененный, эпидот, агрегат кварца, XPL, × 10.

вой полости. Округлые скопления и полоски хорошо разложившихся обломков известняков в суглинистых породах пещеры необходимо рассматривать в качестве включений. Суглинки пещеры имеют более рыхлое сложение, обусловленное присутствием мелких обломков горных пород в плазме, в них отсутствуют округлые поры, плазма железисто-глинистая вместо глинисто-карбонатной, типичной для лессов.

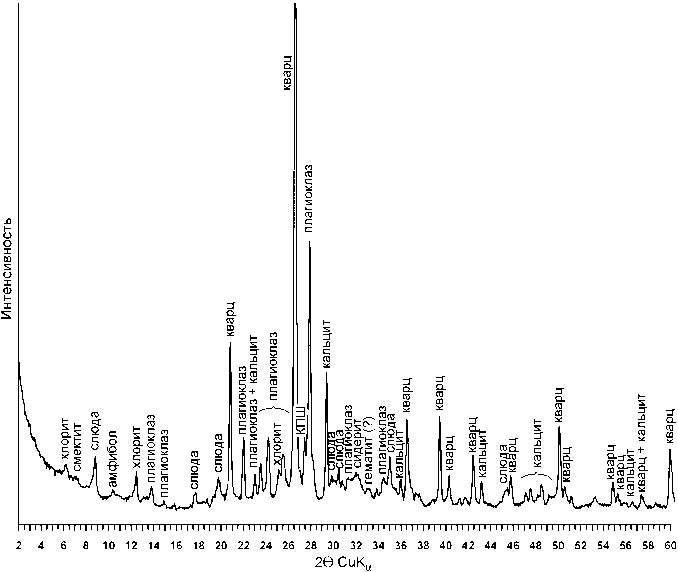

Рентгеноструктурный анализ неоплейстоценовых пород

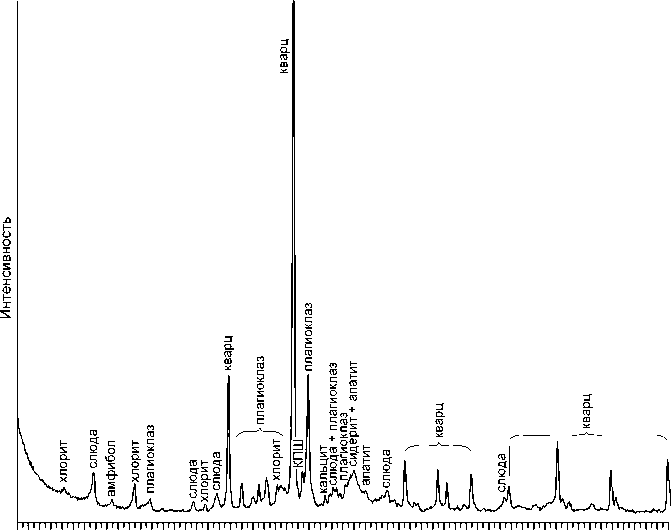

Съемка образцов проведена на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA (излучение Cu Kα). В минеральном составе самого верхнего слоя отложений (слой 5, глубина взятия образца составляет 1,7 м) преобладает кварц, также установлены кислый плагиоклаз, каль- цит, диоктаэдрическая слюда политипов 2М1 и 1М и магнезиально-железистый 14Л-хлорит. Отмечается малая примесь калиево-полевого шпата, апатита, возможно присутствие следовых количеств сидерита и гематита (рис. 9, а). Детальный рентгеноструктурный анализ минерального состава образцов пород из слоев 6а (глубина 1,6 м), 6б (глубина 1,2 м), 6в/1 (глубина 0,8 м), 6в/2 (суглинок желтовато-зеленый)

а

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

26 СиКа

б

Рис. 9. Рентгеновские дифракционные спектры слоев 5 ( а ) и 6б ( б ) Чагырской пещеры.

I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ч I |1 11 I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIЧI I I I I 11 I I I I I I I 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

26 CuKa

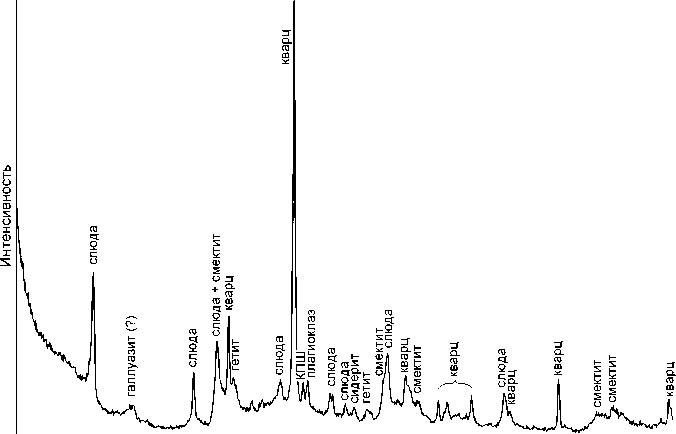

Рис. 10. Рентгеновский дифракционный спектр слоя 7 а – в Чагырской пещеры.

и 6в/2 (суглинок пепельно-серый) показал лишь небольшие различия между ними. Во всех пяти исследованных образцах доминирует кварц, присутствуют плагиоклаз, диоктаэдриче ская слюда двух политипов 2М1 и 1М и магнезиально-железистый 14Ǻ-хлорит, установлена малая примесь калиево-полевого шпата, апатита, амфибола, отмечаются следовые содержания кальцита, сидерита и гематита (рис. 9, б ). Основное отличие минерального состава верхнего слоя 5 от нижележащих слоев осадков – 6а, 6б, 6в/1 и двух разноокрашенных слоев суглинка 6в/2 – состоит в повышенном содержании в нем кальцита (до 10 % от вещественного состава породы) и плагиоклаза (рис. 9, а, б ). Иной минеральный состав и, соответственно, генезис имеет слой 7 (тяжелый суглинок темно-коричневого цвета). Помимо кварца, полевых шпатов (плагиоклаза и калиевого полевого шпата), следовых количеств сидерита и гематита, в образце из слоя 7 установлено повышенное содержание ди-октаэдрической слюды, представленной двумя политипами 2М1 и 1М, присутствуют турбостратический (неупорядоченный) смектит и галлуазит (рис . 10), не установленные в вышележащих о садках пещеры.

Палеомагнитные данные отложений

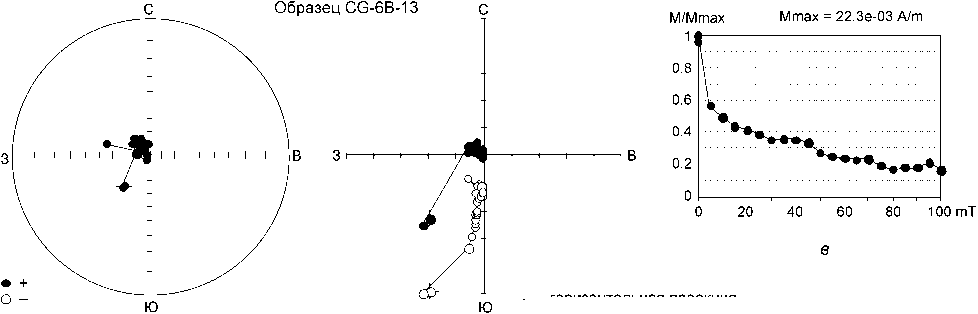

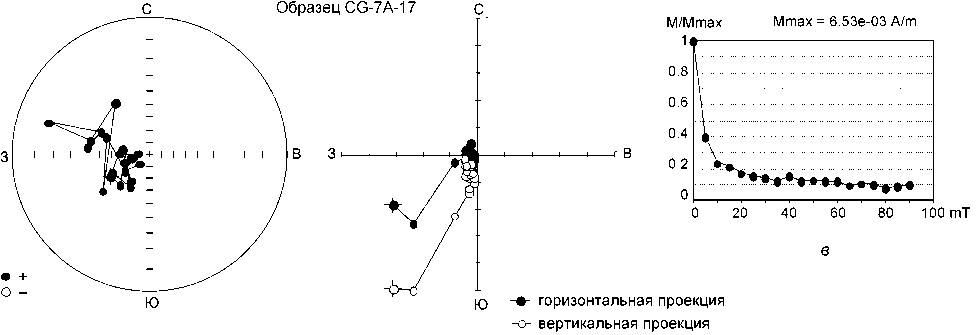

Палеомагнитные исследования отложений в пещере проводились по общепринятой методике. Магнитная чистка образцов осуществлялась переменным магнитным полем на установке LDA-3A (Чехия). Изме- рения естественной остаточной намагниченности (Jn) производились на магнитометре JR-6A (Чехия), а магнитной восприимчивости (K), в т.ч. частотно-зависимой K (Kfd) – с помощью системы MS2 (Bartington, Великобритания). При анализе полученных данных компоненты Jn устанавливались по ортогональным проекциям (диаграммам Зийдервельда).

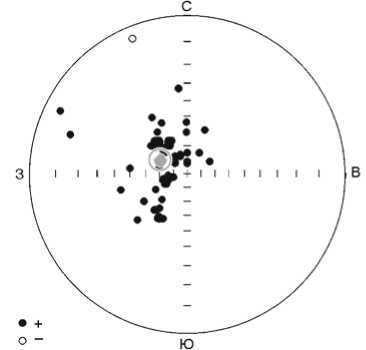

Максимальные значения K приходятся на слои 6в/1, 6в/2, минимальные – на слой 7а – в (табл. 2). Величина Kfd вычислялась по формуле (Kfd)%= =(Klf – Khf)/Klf×100 , где Klf – магнитная восприимчивость при частоте измерений 460 Гц, а Khf – при частоте 4 600 Гц. Она отражает наличие ферримагнетиков в суперпарамагнитном состоянии, которые образуются, как правило, во время химических реакций в почвах [Пилипенко и др., 2010]. В слоях 3, 5 и 7а по резкому возрастанию величины Kfd установлено наличие суперпарамагнетиков. Среднестатистическое значение склонения векторов Jn до магнитной чистки (рис. 11) 298о, наклонения – 68о. Координаты магнитного полюса при этом 65о с.ш., 14о з.д.

Для выделения компонент естественной остаточной намагниченности по одному образцу из каждого слоя подверглись размагничиванию переменным магнитным полем. На рис. 12, 13 представлены характерные примеры поведения вектора естественной о статочной намагниченности в ходе магнитной чистки. При уменьшении величины Jn направление вектора практически не меняется. После размагничивания общая картина распределения изменилась незначительно. Среднестатистические величины

Таблица 2. Магнитные свойства отложений в Чагырской пещере

|

Слой |

K (ед. СИ) *10–5 |

J n (A/m) *10–3 |

K fd (%) |

|

3 |

85 |

16 |

5,29 |

|

5 |

79 |

23 |

4,42 |

|

6а |

63 |

22 |

0,16 |

|

6б |

59 |

26 |

0,85 |

|

6в/1 |

104 |

14 |

0,33 |

|

6в/2 желтовато-зеленый |

134 |

18 |

0 |

|

6в/2 пепельносерый |

180 |

33 |

0,50 |

|

7а |

24 |

5 |

3,80 |

|

7б |

24 |

5 |

0,82 |

|

7в |

36 |

4 |

0 |

Рис. 11. Стереопроекция распределения векторов естественной остаточной намагниченности в географических координатах.

а

б

-е- горизонтальная проекция ху вертикальная проекция

Рис. 12. Стереопроекция ( а ), диаграммы Зийдервельда ( б ) и график размагничивания переменным полем ( в ) образца из слоя 6в/1.

б

Рис. 13. Стереопроекция ( а ), диаграммы Зийдервельда ( б ) и график размагничивания переменным полем ( в ) образца из слоя 7а.

склонения, наклонения и координаты полюса остались теми же. Видимо, все слои пещеры находятся в хроне Брюнес.

Согласно данным вышерассмотренных исследований, породы слоев 5, 6а, 6б, 6в/1 и 6в/2 заполнителя Чагырской пещеры представлены лессовидными суглинками поздненеоплейстоценового возраста, накопившимися эоловым путем. На это указывают максимальное количество пыли в гранулометрическом составе суглинков и кварцевых зерен, подвергшихся механической обработке, микроямчатость поверхности многих зерен, возникающая при активном их перемещении в воздушном потоке. Присутствие же мелкого алеврита в неровностях рельефа поверхности кварцевых зерен – важный диагностический признак зерен лессовых горизонтов. В микростроении слоев пещеры сохраняются признаки, характерные для лессовидных суглинков Западной Сибири: микроагрегированность, порозность, слабая вывет-релость минеральной массы, кольцевая ориентировка минерального скелета. Таким образом, литологические особенности субаэральных осадков пещеры, их стратиграфическое положение позволяют сопоставить их с лессово-почвенной последовательностью Западно-Сибирской равнины [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Зыкина, Зыкин, 2012]. Допустимо предположить соответствие слоя 5 ельцовскому лессу, накопление которого приходится на сартан-ское оледенение (МИС-2) позднего неоплейстоцена. Даты 33 760 ± 170 л.н. (MAMS 14954) и > 49 000 л.н. (MAMS 14955), определенные по образцам костей Bison sp. из кровли осадка, возможно, несколько уд-ревнены. Суглинки слоев 6а, 6б, 6в/1, 6в/2, вероятно, могут рассматриваться как аналоги тулинского лесса, который сформировался в период ермаков-ского оледенения, приходящегося на четвертую стадию изотопно-кислородной кривой. Она, по данным Бассинота и др. [Bassinot et al., 1994], соответствует 57–71 тыс. л.н. Согласно AMS- и 14C-датам, определенным в Центре археометрии Курта Энгельхорна в Манхейме (Германия) по различным костям Bison sp., некоторые из которых имеют признаки воздействия на них каменными артефактами, возраст кровли слоя 6а > 49 000 л.н. (MAMS 14957), средней части слоя 6б – > 49 000 л.н. (MAMS 14958), его подошвы – > 49 000 л.н. (MAMS 14959), > 52 000 л.н. (MAMS 14353, MAMS 14354), кровли слоя 6в/1 – 45 672 ± 481 л.н. (MAMS 13033), > 49 000 л.н. (MAMS 14960), > 52 000 л.н. (MAMS 14355), его средней части – 48 724 ± 692 л.н. (MAMS 13034), подошвы – 50 524 ± 833 л.н. (MAMS 13035), > 49 000 л.н. (MAMS 14961, MAMS 14962, MAMS 14963), > 52 000 л.н. (MAMS 14356, MAMS 14357, MAMS 14358), слоя 6в/2 – > 49 000 л.н. (MAMS 14964). Приведенные AMS-даты позволя- ют предположить, что углеродный возраст суглинков соответствует отрезку времени, приходящемуся на конец 4-й и границу между 4-й и 3-й стадиями океанической шкалы.

Мелкие млекопитающие

В верхненеоплейстоценовых и голоценовых отложениях пещеры представлены 34 вида из 25 родов насекомоядных, зайцеобразных и грызунов и 3 вида из 2 родов мелких хищных семейства куньих (табл. 3). Таксономический состав палеофауны в основном соответствует современному составу млекопитающих данного региона Алтая. Однако в слоях 6а и 7а – в обнаружены коренные зубы обского лемминга Lemmus sibiricus , современный ареал которого расположен в Субарктике, в единичных экземплярах по всему разрезу отложений в пещере зафиксирован другой необычный для современной фауны Алтая вид – желтая пеструшка Eolagurus luteus . Сейчас этот вид обитает в опустыненных степях Призайсанья, Монголии и Китая. В карстовой полости встречены также остатки большого тушканчика Allactaga major , современный ареал которого находится за пределами Алтая.

Мелкие млекопитающие Чагырской пещеры представлены зубами и костями посткраниального скелета 1 475 особей. Землеройки и кроты ( Insectivora – Soricidae, Talpidae ) составляют 3,73 % от общего количества, зайцы и пищухи ( Lagomorpha – Leporidae, Lagomyidae ) – 2,64 % (табл. 3). Основная масса костных о статков (более 90 %) принадлежит грызунам ( Rodentia ) из четырех семейств – Sciuridae, Dipodidae, Muridae, Cricetidae.

Беличьи представлены видами из родов Sciurus, Marmota , Tamias, Spermophilus и составляют 6,03 %. Доминируют остатки степных форм (сурок и два вида сусликов). Виды, обычно выступающие индикаторами лесной зоны (бурундук и обыкновенная белка), представлены единичными остатками, белка – двумя ко стными о статками в разных неоплейстоценовых уровнях, бурундук – по одному остатку в неоплей-стоценовых и голоценовых уровнях, что свидетельствует об отсутствии лесной зоны. Белки и бурунду-

Таблица 3. Таксономический состав мелких млекопитающих в отложениях Чагырской пещеры, экз.

Почти во всех слоях встречены остатки большого тушканчика A. major , типичного представителя степной жизненной формы млекопитающих.

Среди видов подсемейства Microtinae можно выделить несколько групп, заселяющих различные биотопы. Луговые пойменные биотопы заселяют водяные и обыкновенные полевки, полевки-экономки. Пеструшки Lagurus lagurus, Eolagurus luteus занимают степные и полупустынные участки горных склонов. Скальная полевка Alticola strelzovi селится в каменных россыпях с редкой растительностью. Clethrionomys rutilus, C. rufocanus и несколько видов мышей рода Apodemus занимают пойменные участки с редкой древесно-кустарниковой растительностью.

Фауна грызунов Чагырской пещеры указывает на постоянное наличие степной зоны на водораздельных склонах в позднем неоплейстоцене и голоцене. Наиболее убедительно об этом свидетельствует присутствие во всех слоях степных и желтых пеструшек и большого тушканчика. Пойменные участки постоянно занимали представители нескольких видов серых и водяных полевок и мышей. Малая численность остатков мышей указывает на слабое участие древесно-кустарниковой растительности в пойме Чарыша. Об отсутствии древесной растительности на горных склонах в позднем неоплейстоцене можно судить также по наличию остатков Lepus tolai (табл. 3), заселяющего в настоящее время обширную пустынную зону Азии и Африки.

Ни в одном из горизонтов слоя 5 не обнаружено зонального комплекса млекопитающих таежной зоны, что не соответствует результатам спорово-пыльцевого анализа [Рудая, 2010]. Состав грызунов слоя 5 свидетельствует о постянном присутствии степных форм млекопитающих (Lagurus lagurus, Eolagurus luteus ) во всех выделенных стратиграфических уровнях (табл. 4).

Как указывалось выше, на двух стратиграфических уровнях слоев 7а – в и 6а верхненеоплейстоце-новых отложений обнаружены остатки обского (сибирского) лемминга. Ареалом этого вида в настоящее время является только Субарктика. Однако в неоплейстоцене в периоды наибольшего похолодания ареал лемминга находился намного южнее и совмещался с ареалами таких типично степных форм, как степная и желтая пе струшки. Эти сообщества получили название «смешанных фаун» [Вангенгейм, 1977] и обитали в своеобразной климатической обстановке «тундро-степей», или перигляциальных «холодных степей».

В Чагырской пещере «смешанная фауна» перигляциальной холодной степи представлена в слоях 7а – в и 6а. Возможно, к этому же типу относит-

Таблица 4. Состав грызунов в отложениях в Чагырской пещере, по стратиграфическим уровням в слое 5 * , экз.

|

Грызуны |

Горизонт 1, глубина 94–148 см |

Горизонт 2, глубина 112–158 см |

Горизонт 3, глубина 113–156 см |

Горизонт 4, глубина 111–170 см |

Горизонт 5, глубина 153–182 см |

Горизонт 6, глубина 168–210 см |

|

Spermophilus undulatus |

2 |

– |

– |

2 |

– |

1 |

|

S. erythrogenis |

1 |

1 |

2 |

– |

1 |

1 |

|

Allactaga major |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Cricetus cricetus |

11 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Allocricetulus eversmani |

2 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

|

Cricetulus migratorius |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

|

Clethrionomys rufocanus |

4 |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

|

C. rutilus |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Alticola strelzovi |

8 |

5 |

3 |

3 |

1 |

5 |

|

Eolagurus luteus |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

Lagurus lagurus |

2 |

4 |

3 |

2 |

1 |

2 |

|

Microtus gregalis |

18 |

13 |

11 |

6 |

4 |

14 |

|

M. eoconomus |

3 |

3 |

2 |

1 |

– |

3 |

|

M. arvalis |

3 |

3 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

Arvicola terrestris |

– |

1 |

– |

1 |

– |

2 |

|

Myospalax myospalax |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

*Глубина от дневной поверхности отложений.

ся фауна, остатки которой зафиксированы в слое 5. Однако остатков леммингов там не обнаружено. Вероятно, это объясняется низкой плотностью населения вида на границе ареала сибирского лемминга. Остатки леммингов в неоплейстоценовых слоях в алтайских пещерах встречаются нередко . Они обнаружены на многих палеолитических стоянках. Например, в Денисовой пещере вместе с о статками настоящих леммингов, степной пеструшки, хомяка Эверсмана и тушканчика рода Alloctaga обнаружены о статки копытного лемминга Dicrostonyx sp. [Агаджанян, 2001].

Состав фауны мелких млекопитающих Чагырской пещеры в течение поздненеоплейстоценового этапа осадконакопления менялся мало. Это указывает на постоянное наличие пойменных, степных и полупустынных ассоциаций и отсутствие лесной зоны в период накопления верхненеоплейстоценовых отложений в Чагырской пещере. «Смешанная фауна» слоев 7а – в и 6а определенно свидетельствует о холодном сухом климате перигляциальной зоны и об отсутствии тундровых биотопов.

со следами ретуширования с брюшка и с противолежащей отделкой, полукина. Выделяются скребла-ножи с естественными и искусственными обушками либо с противолежащими рабочим ретушированным кромкам или примыкающими к ним под углом. Орудия типа déjeté представлены в самых разнообразных двойных и тройных комбинациях. Немногочисленные группы артефактов образуют зубчатые изделия, ретушированные анкоши, остроконечники, бифасы. Определение производственного фактора Чагырской пещеры основано на характере фракционирования кремневых остатков. В индустриях всех слоев обнаружено небольшое количество свидетельств расщепления исходного сырья в пределах стоянки. Можно предположить, что апробирование и начальная обработка горных пород производились человеком в основном вне пещеры, на русловых галечниках Чарыша. Возможно, пещера представляла собой стоянку длительного обитания, где разделывалась и обрабатывалась охотничья добыча. Среди фаунистических остатков Equus (E.) ferus, E. ex. gr. hydruntinus, E. hydrunti-nus/ferus, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus,

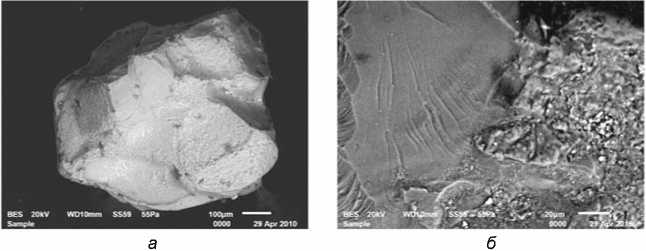

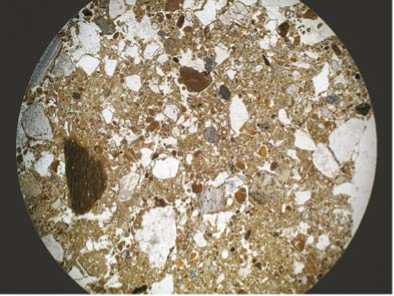

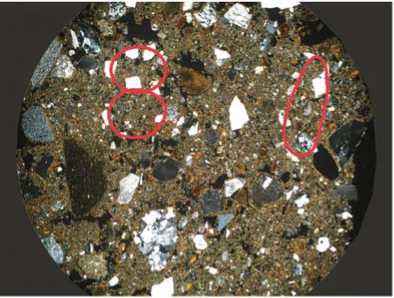

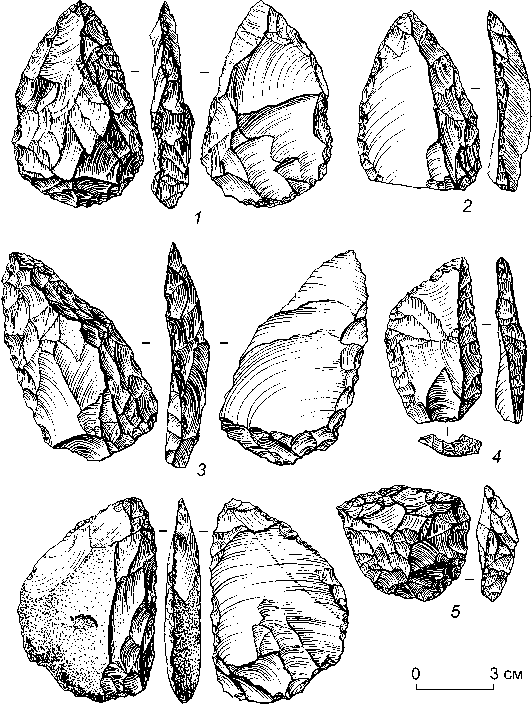

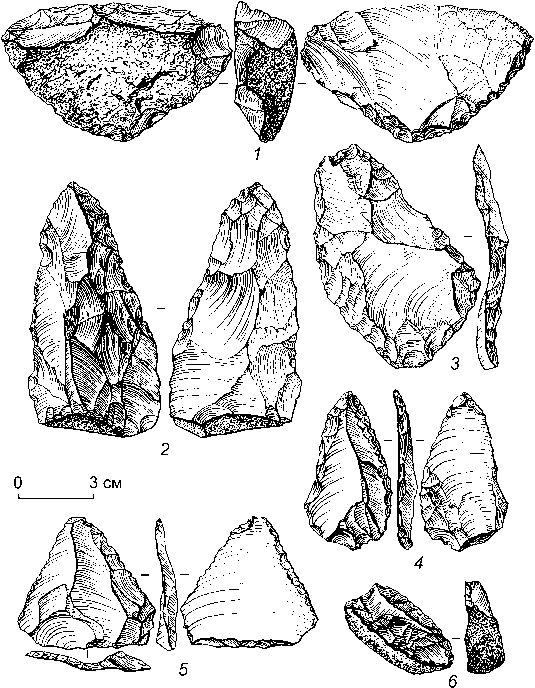

Археологические материалы

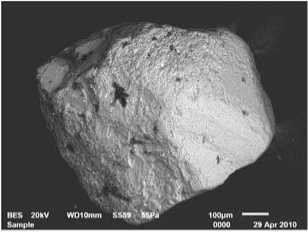

Археологический материал, обнаруженный в неоплейстоценовых осадках пещеры, распределяется неравномерно. В слоях 5, на границе слоев 6в/2 и 7а – в представлены единичные артефакты, пока не допускающие уверенных сопоставлений. Богатейшие индустрии, основанные на яшмоидах, роговиках, алевролитах, песчаниках [Кулик, Маркин, 2009], связаны с породами слоев 6а – 6в/2. Особенность преимущественно однотипного инвентаря – малочисленность яд-рищ и большие объемы орудий, достигающие 19 % от количества инвентаря. Для большинства сколов характерно смещение корпуса заготовки от оси снятия, что в сочетании с лицевой огранкой свидетельствует о преобладании приемов радиального расщепления. Вторичная обработка осуществлялась в основном с помощью разнообразных ретушных отделок. Прослеживаются признаки различных утончений заготовок с целью удаления бугорков, подтески базальных частей, исправления кривизны профиля, уплощения кромок и угла схождения лезвий артефактов типа déjeté. Типологической основой набора орудий являются скребла и орудия типа déjeté, их доля в некоторых слоях составляет 90 % (рис. 14, 15). Среди скребел преобладают одинарные боковые и поперечные формы, меньше двойных параллельных и конвергентных орудий, единичны скребла с утонченной спинкой,

Рис. 14. Déjeté разнообразных типов из слоя 6в/1 Чагырской пещеры.

Рис. 15. Каменные орудия из слоя 6б Чагырской пещеры.

1, 2, 5 – скребла разнообразных типов; 3, 4, 6 – déjeté разнообразных типов.

ком, вскрывается разрез высотой 11,55 м. Он состоит из нескольких горизонтов лессовых отложений, залегающих под современной черноземной почвой. Горизонты лесса разделены отчетливыми денудационными перерывами . Они залегают на ископаемой почве, находящейся на глубине 10 м от бровки обнажения. В верхней части она представлена фрагментами гумусового горизонта (А1 ≈ 0,4 м), сложенного тяжелым, темно-серым с коричневым оттенком, карбонатным, плотным, слабопористым суглинком с большим количеством дресвы и мелкого щебня. Нижняя граница неровная, нечеткая. Иллювиальный горизонт (Вca ≈ 0,6 м) состоит из суглинка серовато-коричневого цвета, карбонатного, более плотного и менее пористого, чем гумусовый горизонт. В нем встречается мелкий щебень, много нор землероев диаметром 7–10 см, заполненных серовато-белым рыхлым суглинком. Ископаемая почва по морфотипическим признакам аналогична нижней почве бердского комплекса Западно-Сибирской равнины [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Архипов и др., 1995; Зыкина, Зыкин, 2012]. Она сформировалась в казанцев-ское межледниковье, что позволяет рассматривать возраст вышележащих отложений как поздненеоплейстоценовый.

В настоящее время по литологическим признакам, цвету, последовательности формирования можно провести предваритель-

Rangifer tarandus, Bison priscus, Capra sibirica, Ovis ammon, Capra/Ovis и др. доминируют остатки бизона, что предполагает не только активное использование ископаемым человеком биоресурсов различных ландшафтных зон, но и специализацию его охотничьей деятельности. Судя по обнаруженным в пещерах антропологическим материалам, носителями данных индустрий являлись представители неандертальского антропологического типа [Viola, Markin, Zenin et al., 2011; Viola, Markin, Buzhilova et al., 2012].

Геологическое строение лессовых разрезов в долине Чарыша и его притоков

В долинах мелких притоков, выходящих в долину Ча-рыша, хорошо сохранились фрагменты древних лессовых покровов, сформированных во время аридиза-ций и похолоданий климата. Так, напротив пещеры, в 1,6 км к северо-западу от нее, в правом борту долины Чарыша, близ западной окраины пос. Усть-Пус-тынка, в руслообразном понижении в палеозойских породах, дренированном сейчас небольшим водото- ную корреляцию выделенных горизонтов со слоями, имеющимися в Чагырской пещере. Горизонт лессовидного, светло-коричневого, уплотненного, пористого суглинка с множеством корнехо-дов, заполненных темным органическим веществом и карбонатным псевдомицелием, который залегает под современной почвой на глубине 1,45–2,4 м от бровки, сопоставим со слоем 5 в Чагырской пещере [Деревянко и др., 2009]. Горизонт серовато-коричневого, плотного, пористого суглинка с карбонатным псевдомицелием и большим количеством корнехо-дов, залегающий на глубине 2,4–4,75 м от бровки обнажения, коррелирует со слоем 6а пещеры. В нем с глубины 2,05 м от кровли до 2,4 м встречаются мелкие карбонатные пятнышки; в отличие от вышележащего горизонта, ближе к основанию горизонта возрастает количество песчаных прослоев толщиной от 0,5 до 2,0 см. Горизонт коричневато-серого, карбонатного суглинка, расположенного на глубине 4,75–5,75 м от бровки, соответствует слою 6б пещеры. Он плотнее вышележащего суглинка, менее пористый, с многочисленными корнеходами. В нем редко встречается мелкий щебень размерами от 0,3 до 1,2 см, песчаные прослои отсутствуют, в самой верх- ней части встречаются мелкие (до 0,7 см) рыхлые гипсовые конкреции и тонкие гипсовые прослои.

Ископаемая почва приведенного разреза залегает на отметках, близких поверхности современной высокой поймы. Ниже почвы на глубину 0,5 м вскрыты легкие серовато-желтые, карбонатные суглинки с полыми корнеходами и мелким щебнем размером до 0,5 см.

В следующем разрезе, расположенном также в правом борту долины Чарыша, близ пос. Усть-Пус-тынка, в правом борту долины руч. Речка, в нижней части склона в субаэральной лессовой толще на глубине 5 м от бровки обнаружена нижняя почва берд-ского комплекса. Она залегает, как и почва вышеописанного разреза, на том же гипсометрическом уровне и имеет сходные с ней морфотипические признаки, соответствующие нижней бердской почве. Однако в этом разрезе почва имеет профиль лучшей сохранности, позволяющий выделить в ее развитии две стадии – луговую и лугово-черноземную. Под почвой залегает легкий опесчаненный, серовато-желтоватый, карбонатный суглинок видимой мощностью 1,5 м, слагающий верхнюю часть отложений, которые выполняют переуглубление долины Чарыша.

Таким образом, изученные разрезы представлены субаэральными отложениями, в которых присутствует нижняя почва бердского комплекса, сформировавшаяся в казанцевское межледниковье, являющееся аналогом изотопно-кислородной стадии 5е. Следует отметить, что вне зависимости от денудационных и склоновых процессов горизонты лессов сохраняют основные закономерности строения и морфологические особенности, характерные для них в Западной Сибири. Это позволяет сопоставлять лессовые горизонты долины Чарыша с лессово-почвенной последовательностью Сибири [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Добрецов, Зыкин, Зыкина, 2003; Zykina, Zykin, 2008; Маркин, Зыкин, Зыкина, 2011; Зыкина, Зыкин, 2012].

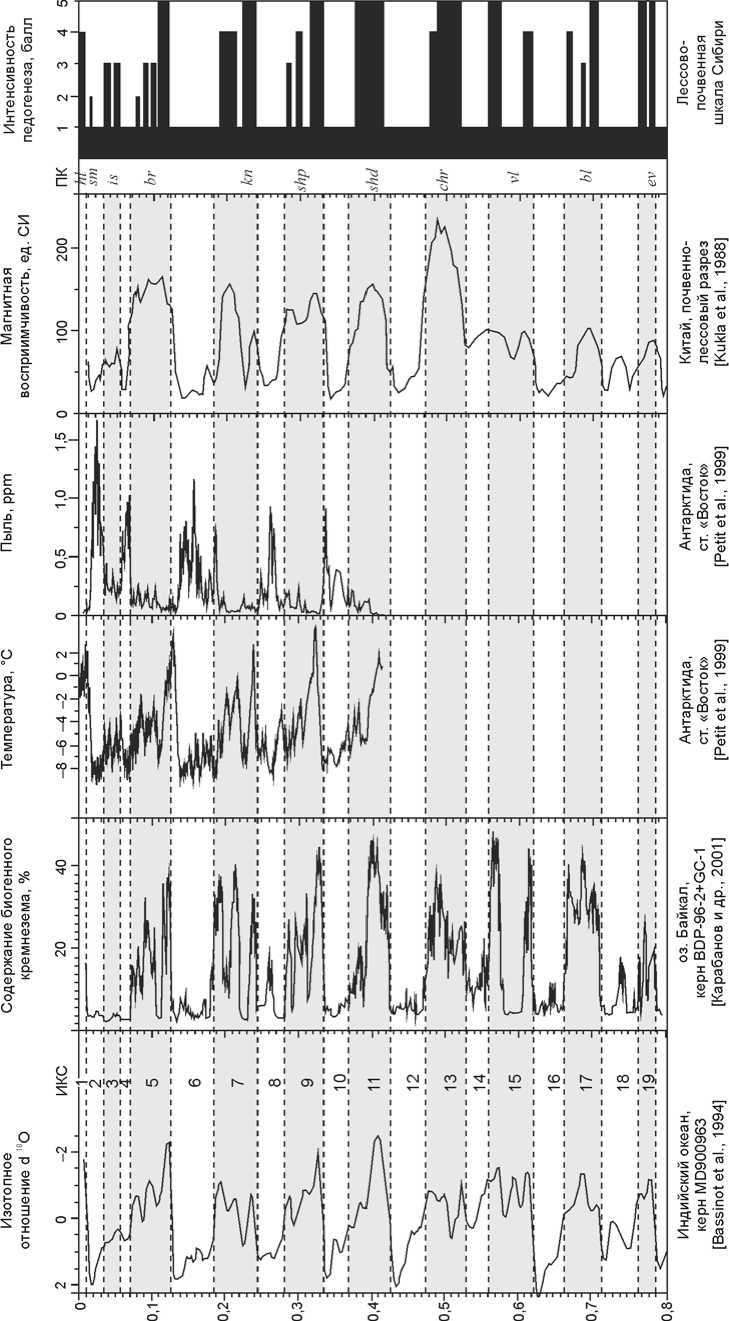

Реконструкции климата и природной среды эпох лессонакопления

Геологические образования, заполняющие Чагыр-скую пещеру, относятся, вероятно, к разновозрастным лессовым горизонтам. Лессовые покровы, представляющие собой продукт осаждения атмосферной пыли в периоды активизации атмосферной циркуляции, на юге Сибири формировались во время оледенений. Об образовании лессов в периоды похолодания и ариди-зации климата свидетельствуют совпадение времени их формирования с холодными стадиями изотопнокислородной шкалы [Bassinot et al., 1994], а также обогащение пылью холодных интервалов антарктического (рис. 16) и гренландских кернов. Послед- ние данные, полученные по кернам льда в Антарктиде [Petit et al., 1990, 1999] и Гренландии [Alley et al., 1995; Biscaye et al., 1997; Alley, 2000], показывают, что увеличение количества пыли в атмосфере, связанное с усилением ветра, происходило в ледниковые эпохи. В периоды максимумов оледенений содержание пыли в атмосфере в 30 раз превышало ее количество в течение максимумов межледниковий [Broecker, 2000].

Лессово-почвенная последовательность является уникальной толщей среди континентальных отложений неоплейстоцена Западной Сибири, которая наиболее полно отражает глобальные изменения климата и природной среды в масштабе времени орбитальных параметров. Ее стратиграфические горизонты четко соответствуют стадиям изотопно-кислородной шкалы океанических осадков и других глобальных записей климата [Добрецов, Зыкин, Зыкина, 2003; Zykina, Zykin, 2008; Зыкина, Зыкин, 2012]. Следовательно, она является подробной эталонной шкалой для детального исследования не только ископаемых почв, но и горизонтов лессов, а также для внутри- и межрегиональных корреляций. В позднем неоплейстоцене выделяются три горизонта лесса: баганский, ельцов-ский и тулинский [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Зыкин, Зыкина, Орлова, 2000; Зыкина, Зыкин, 2012]. Баганский и ельцовский лесс выделены в составе сартанского горизонта. Первый залегает непосредственно под современным почвенным покровом; он небольшой мощности и значительно затронут почвообразовательными процессами, а последующий расположен на образованиях каргинского интерстадиала. Тулинский лесс перекрыт отложениями каргинского горизонта.

Возрастные пределы формирования каждого горизонта были установлены с учетом корректной корреляции одновозрастных горизонтов лессов Средней и Западной Сибири и данных радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования. Установлен возраст основания и кровли каждого стратиграфического горизонта лесса позднего неоплейстоцена [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Zander et al., 2003; Kravchinsky, Zykina, Zykin, 2008; Зыкина, Зыкин, 2012]. Рассмотрим подробно возраст ельцовского и тулинского лесса, поскольку в Чагырской пещере, вероятно, присутствуют отложения этого возрастного интервала.

Ельцовский лесс формировался во время сартан-ского оледенения, его нижняя граница соответствует нижней границе МИС-2 [Зыкина, Зыкин, 2012] и проводится на уровне 24 тыс. л.н. [Bassinot et al., 1994]. Его мощность 1,5 м. Горизонт ельцовского лесса залегает на искитимском педокомплексе, который состоит из верхней и нижней почвы. Для обеих почв есть радиоуглеродные и термолюминесцентные даты [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981; Zander et al., 2003; Зыкина, Зыкин, 2012]. Радиоуглеродным щ|$

Рис. 16. Сопоставление лессово-почвенной последовательности Западной Сибири с глобальными палеоклиматическими событиями.

iau ним 'loedcog методом была датирована верхняя почва искитим-ского педокомплекса территории южной части Западной Сибири (Новосибирское Приобье, междуречье Шипунихи и Койнихи) [Зыкина, Волков, Дергачева, 1981]. Есть дата по гуминовым кислотам и для верхней искитимской почвы из разреза Белово [Зыкина, Волков, Семенов, 2000; Зыкин, Зыкина, Орлова, 2000]. В Средней Сибири начало осадконакопления трифоновского лесса, который является аналогом ельцовского лесса, приходится на 24 ± 4 тыс. л.н. [Zander et al., 2003; Kravchinsky, Zykina, Zykin, 2008]. На о сновании перечисленных данных можно считать, что искитимский педокомплекс сформировался 53–24 тыс. л.н. [Zander et al., 2003; Kravchinsky, Zykina, Zykin, 2008]. Следовательно, накопление отложений ельцовского лесса началось 24 тыс. л.н., а завершилось 18 тыс. л.н. Согласно результатам люминесцентного датирования лесса из разреза Кур-так, этому периоду лессонакопления соответствует возрастной интервал 25–15 тыс. л.н. Максимальный период аккумуляции лесса был связан с отмеченным скачком температуры в течение пленигляциального максимума в МИС-2 в Центральной Европе.

Тулинский лесс, средняя мощность которого составляет 2,5–4,0 м, находится над верхней почвой бердского педокомплекса. Сверху его перекрывает нижняя искитимская почва, начало формирования которой приходится на 57 тыс. л.н. [Сизикова, Зыкина, 2011; Зыкина, Зыкин, 2012]. Тулинский лесс соотносится с МИС-4, которая оценивается временным интервалом 71–57 тыс. л.н. [Bassinot et al., 1994]. В Средней Сибири начало формирования чанинского лесса, являющегося аналогом тулинского, приходится на 68 ± 8 тыс. л.н., а его кровля датируется 53 ± 4 тыс. л.н. [Zander et al., 2003; Kravchinsky, Zykina, Zykin, 2008]. Следовательно, накопление тулинского лесса происходило 68–53 тыс. л.н.

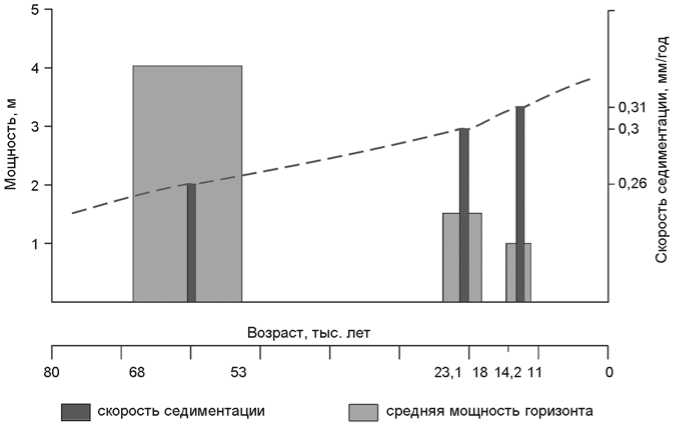

Установлено, что средняя скорость лессонакопления для баганского горизонта составляла 0,31 мм/год, для ельцовско-го – 0,3 мм/год, а в тулинскую эпоху лессообразования формирование о с адка происходило со скоростью 0,26 мм/год (рис. 17). Таким образом, скорость лессонакопления увеличивалась от тулинского горизонта к баганскому. Данные о бóльшей скорости накопления осадка в баганскую эпоху лес-сообразования хорошо согласуются с результатами морфос- копии и морфометрии кварцевых зерен. Подобные расчеты скоростей были проведены А.Е. Додоновым для лессово-почвенных разрезов Южного Таджики тана [2002]. Согласно этим расчетам, сила ветра увеличивалась к позднеледниковью. Однако, несмотря на меньшую скорость осадконакопления в тулинскую эпоху лессообразования, мощности тулинского лесса значительно выше, чем ельцовского и баган-ского, что связано с большей продолжительностью его формирования.

В Чагырской пещере, вероятнее всего, детально изучены аналоги ельцовского и тулинского лессов Западной Сибири. Их формирование также происходило в течение холодных эпох (МИС-2, МИС-4); этому выводу не противоречат полученные для отложений AMS- и 14C-даты (> 52 000 л.н.) и данные по микротериофауне. Не смотря на различия в облике лес-сов, характере их осадконакопления, климатические условия формирования обоих горизонтов лессов были сходные. Подтверждением о снованного на данных микростроения заключения о накоплении лессовых горизонтов, изученных в Чагырской пещере, в холодные эпохи является наличие кольцевой ориентировки зерен минерального скелета по краям микроструктурных отдельностей и в межагрегатных пустотах. Это обусловлено, как показано И.Т. Кошелевой [1958] и М.И. Герасимовой, С.В. Губиным, С.А. Шоба [1992], криогеными процессами. Результаты морфоскопии и морфометрии песчаных кварцевых зерен свидетельствуют о наличии раковистых сколов на ряде зерен, что также соответствует процессам морозного выветривания [Величко, Тимирева, 2002].

Климат холодных эпох характеризуется неустойчивостью. Наиболее полные реконструкции клима-

Рис. 17. Скорости осадконакопления верхнеплейстоценовых горизонтов лессов юго-восточной части Западной Сибири.

та эпох лессонакопления были проведены по отложениям сартанской толщи в котловине оз. Аксор в Павлодарском Прииртышье. О его значительной изменчивости во время последнего оледенения свидетельствует строение сартанской толщи, выполняющей замкнутую дефляционную котловину оз. Аксор, дно которой расположено на 27 м ниже меженного уровня Иртыша. Отчетливое циклическое чередование в разрезе озерных песков, полигональных первично-песчаных жил и горизонтов пустынного выветривания и селективного выдувания отражает резкие изменения температуры и влажности. Криогенез связан со временем, когда температура опускалась до –12...–20 °С, а среднегодовая сумма осадков составляла менее 100 мм [Karte, 1983]. Зимы были малоснежные, с сильными ветрами. Из котловины выносилось большое количество рыхлого материала. Отклонение среднегодовой температуры во время фаз криогенеза от современных значений составляло 13–21 °С, что хорошо согласуется с результатами палеоклиматического моделирования [Kutzbach et al., 1998], дающего для этих широт на уровне 21 тыс. л.н. среднегодовые температуры на 10–15 °С ниже современных. Данные термометрии скважины, пробуренной во льдах Гренландии на станции Саммит [Cuffey, Clow, 1997], указывают, что в течение ледниковой эпохи температура воздуха в среднем была на 15 °С ниже, чем сейчас, а в периоды сильного похолодания – на 18–20 °С. Во время формирования озерных песков увлажнение территории увеличивалось, а полигонально-жильные структуры не формировались. С учетом холодного климата сартанской эпохи [Архипов, Волкова, 1994] можно допустить, что озерные осадки без мерзлотных структур накапливались близ южной границы криолитозоны, где среднегодовые температуры воздуха в настоящее время близки –3 °С [Дучков и др., 1995]. Горизонты пустынного выветривания с карбонатными образованиями, развитые на поверхностях озерных осадков и первично-песчаных жил, по-видимому, формировались в сухих умеренно-холодных условиях. Хорошая сохранность мерзлотных структур, в частности выпуклых частей первично-песчаных жил, свидетельствует о достаточно быстрых сменах условий осадконакопления в замкнутой котловине. В разрезе выделяются не менее восьми кратковременных умеренно-холодных и влажных эпох, во время которых происходили деградация мерзлоты, сопровождаемая вытеканием первично-песчаных жил, и трансгрессия озера, и восемь эпох сильных похолоданий и ариди-зации климата, когда озерный водоем осушался, его дно промерзало, образовывались первично-песчаные жилы и развивалась дефляция. Самая поздняя озерная трансгрессия, осадки которой залегают выше последней датированной почвы, по-видимому, соответствует времени последней дегляциации. Ее начало зафик- сировано в изотопно-кислородной записи осадков центральной части Арктического океана на уровне 15 700 л.н. [Stein, Nam, Schubert, 1994]. Различия в температуре интервалов сильного и умеренного холода составляли от 9 до 17 °С.

Установление продолжительно сти быстро сменяющихся периодов похолодания и относительного потепления климата затруднено из-за неточного возраста нижней границы сартанской эпохи. Если считать нижним рубежом 25–24 тыс. л.н. [Кинд, 1974], границей между 2-й и 3-й стадиями изотопно-кислородной шкалы 24 тыс. л.н. [Bassinot et al., 1994], с учетом радиоуглеродной даты для верхней почвы 16 210 ± 850 л.н. и наличия в этом интервале семи эпох резких потеплений и похолоданий климата, то можно заключить, что продолжительность наблюдаемых в разрезе циклов ок. 1 100–1 300 лет. Если рубеж между 2-й и 3-й стадиями соответствует 28 тыс. л.н. [Bond et al., 1997], то она увеличивается до 1 600– 1 700 лет. Таким образом, определенная в разрезе продолжительность климатических циклов хорошо коррелирует с установленными впервые во льдах Гренландии и осадках Северной Атлантики [Bond et al., 1993; Dansgaard et al., 1993] тысячелетними эпохами резких потеплений и похолоданий. О совпадении этих событий свидетельствуют также данные о значительном увеличении пыли в атмосфере Северной Атлантики в периоды сильного холода [Broecker, 2001] и резком увеличении дефляции в Павлодарском Прииртышье во время формирования полигональных первично-песчаных структур. Цикличные климатические изменения отчетливо фиксируются и в палинологических последовательностях в Европе.

В начале оледенений в связи с аридизацией климата сток в речных долинах значительно сокращался, что подтверждается наличием фаций плесов в верхней части казанцевского аллювия в осевой части долины Иртыша ниже г. Омска. Дальнейшие похолодание и аридизация климата во время оледенений приводили к выполнению речных долин субаэральными, преимущественно эоловыми отложениями и почти полному отсутствию в них магистрального стока. Так, долина р. Ини (левый приток Чарыша) в северо-западной части Горного Алтая полностью выполнена лессами мощностью до 10 м, что указывает на отсутствие в ней в это время магистрального стока. Залегание этой толщи на хорошо датированных каргинских отложениях [Бутвиловский, 1993] свидетельствует о том, что они формировались во время последнего сартанского оледенения. В лессах на разных уровнях слоя часто встречаются линзы толщиной до 1,5 м и протяженностью до 7 м очень слабо окатанного галечника и щебенки, состоящих преимущественно из сланцев, слагающих борта долины. В них присутствует большое количество грубозернистого полимиктового пес- ка. Гальки и щебень слабо наклонены против течения современной реки. Наличие линз слабо окатанного местного материала с наклонным положением галек позволяет предполагать периодическое возобновление слабого стока в долине во время накопления в ней эолового материала в периоды похолодания и ариди-зации климата последнего оледенения.

Заключение

Археологические материалы, обнаруженные в Ча-гырской пещере, имеют единственный аналог на Алтае, представленный в индустриях пещеры Окладникова. Повторяемость технологических и типологических признаков наборов каменных артефактов обеих пещер и их отличие от других среднепалеолитических технокомплексов Алтая, объединенных в кара-бомовскую и денисовскую технические разновидности [Природная среда…, 2003], свидетельствуют о существовании особого мустьероидного варианта регионального среднего палеолита – сиби-рячихинского. Доминирующей в индустриях пещер является радиальная технология, на которой базируется массовое производство угловатых заготовок. Идентичной в индустриях пещерных стоянок представляется вторичная отделка рабочих кромок и отдельных участков изделий, в т.ч. различного рода утончения заготовок. Однотипными выглядят и орудийные наборы, включающие прежде всего разнообразные скребла, реже остроконечники, зубчато-выемчатые изделия, ретушированные сколы, бифасы. Особенностью комплексов арте фактов являются многочисленные наборы скребел, ножей обушковых разновидностей и разнообразных угловатых орудий – déjeté двойных и тройных комбинаций. Судя по обнаруженным в пещерах антропологическим остаткам, носители данных индустрий принадлежали к неандертальскому антропологическому типу [Krause et al., 2007; Медникова, 2011; Viola, Markin, Ze-nin et al., 2011; Viola, Markin, Buzhilova et al., 2012]. Материалы обоих пещер сопоставимы с мустьер-скими комплексами ряда районов Евразии и особенно Юго-Западной Европы, Закавказья, Восточного Средиземноморья.

Временные показатели индустрий из пещеры Окладникова установлены серией дат в интервале от 44 000 ± 4 000 до 33 500 ± 700 л.н. [Деревянко, Маркин, 1992]. Незначительно превосходят их AMS-даты для технокомплексов Чагырской пещеры. Малочисленность объектов сибирячихинского варианта среднего палеолита объясняется тем, что на Алтай, где уже сформировалась верхнепалеолитическая культура, проникла небольшая группа представителей неандертальского антропологического типа, которые в течение короткого времени растворились в существовавшей здесь культурной и антропологической среде [Деревянко, 2011]. Такой вывод подтверждается тем, что последствия развития данных технокомплексов не отмечаются в алтайских индустриальных разновидностях на стадии сложения культуры раннего верхнего палеолита [Деревянко, 2012]. В свете отмеченных возрастных показателей для материалов пещеры Окладникова и слоя 11 Денисовой пещеры (ок. 50 000 л.н.), которые включают типичные верхнепалеолитические индустрии ориньякского облика, все более отчетливой становится проблема взаимоотношений неандертальцев и человека иного антропологического облика в палеолите Алтая на стадии смены культур. Отметим, что на костных остатках из Денисовой пещеры недавно выделена геномная последовательность, принадлежащая ранее неизвестному гоминиду [Krause, et al., 2010; Reich et al., 2010]. Взаимоотношения одновременно сосуществовавших разных гоминидов, отличных друг от друга материальных культур в палеолите Алтая еще предстоит оценить в полной мере.