Частная модель "Образование" в сводной модели социолектов городов Пермского края

Автор: Ерофеева Тамара Ивановна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Социо- и психолингвистика

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется моделирование социолектов городов Пермского края. Социолект рассматривается как речь среднего индивида, являющегося представителем определенной социальной группы, культуры; как набор языковых кодов, которыми владеют индивиды, объединенные каким-либо фактором. Исследовано влияние фактора «образование» на речевую продукцию говорящего.

Социолект, статистический метод, социальный фактор "образование", частная модель, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147227678

IDR: 147227678 | УДК: 811.161.1''27

Текст научной статьи Частная модель "Образование" в сводной модели социолектов городов Пермского края

При исследовании обиходно-разговорной речи в рамках социолингвистики вошло в традицию говорить об использовании вариаций языковых единиц в пределах территориальных или социальных групп. Для обозначения коллективного, или группового, языка считаем целесообразным ввести термин социолект – инвариантная социально маркированная подсистема языка, то есть набор элементов и правил языка, формирующихся и реализующихся в речевой деятельности той или иной социальной общности. С точки зрения стратификации, это совокупность языковых кодов, которыми владеют индивиды, объединенные какой-либо стратой – например, пол, возраст, место рождения, образование и т.д. Исследование социолекта проводится с помощью метода дисперсионного факторного анализа силы влияния , который позволяет измерить степень употребления какого-либо элемента разными группами информантов, а также установить как иерархию социальных страт, формирующих социолект провинциального города, так и набор существенных старт-факторов.

Основная часть

Построение сводной модели социолекта требует строгих статистических методов. Наиболее для этого подходящей, как нам кажется, является процедура дисперсионного анализа силы влияния факторов (далее - ДА). Сущность ДА заключается в измерении степени употребления какого-либо элемента разными группами информантов. ДА дает возможность измерить вес фактора: фактор с наибольшим весом оказывает самое сильное влияние. Это позволяет выстроить иерархию факторов по силе их влияния на речь. Решение о существенности фактора принимается по F-критерию Фишера на 5 % уровне значимости. Подобный уровень значимости является достаточным для гуманитарных исследований [Штерн, 1992].

К числу исследуемых факторов относим возраст испытуемых, место рождения, специальность, гендер и образование. Каждый фактор должен быть представлен небольшим конечным числом градаций. В исследовании приняты следующие градации факторов. По возрасту испытуемые разделены на 4 возрастные группы: 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 и более лет. Фактор «место рождения» представлен тремя градациями: г. Пермь, районные центры, села (сюда входят и деревни). Здесь речь идет не только о месте рождения, например, информант квалифицировался как житель села, если он провел дошкольные годы в сельской местности, то есть первичное становление языка определялось специфически сельским окружением. Фактор «специальность» подразделяется на две градации: гуманитарную и негуманитарную. Фактор «образование» подразделяется на среднее и высшее. Фактор «гендер» имеет, естественно, две градации.

Проведена серия экспериментов. Материалом исследования послужили языковые единицы лексического уровня (локализм, архаизм); синтаксические характеристики (средняя длина предложения и средний показатель синтаксической сложности). Полученные результаты сведены в общую таблицу, где определены ранги факторов (см. табл. 1).

Таблица 1. Сводная статистическая модель городских социолектов по данным дисперсионного анализа1

|

Фактор |

Лексический уровень |

Синтаксический уровень |

||||

|

Локализм |

Архаизм |

Длина предложения |

Синтаксическая сложность |

|||

|

З |

У |

З |

У |

|||

|

Специальность |

4 |

3 |

1 |

1 |

||

|

Место рождения |

3 |

1 |

3 |

2 |

(3) |

(4) |

|

Образование |

2 |

4 |

2 |

(5) |

1 |

1 |

|

Возраст |

1 |

2 |

(4) |

(4) |

(4) |

(2) |

|

Гендер |

(5) |

(5) |

(5) |

3 |

2 |

(3) |

В рамках общей модели социолекта возможно выделить и частные модели. Частными моделями социолектов, вслед за Е.В. Ерофеевой [Ерофеева Е., 2005], называем вариацию изучаемых лингвистических признаков по одному из исследуемых факторов. В данной работе будет представлена частная модель социолекта по уровню образования. Материалом исследования послужила речевая продукция городских носителей литературного языка Пермского края, описанная на лексическом и синтаксическом уровнях с точки зрения образования. Фактор «образование» рассматривается в ряду других факторов (специальность, место рождения, гендер, возраст) в общей статистической модели городского социолекта.

«Давно известно, что для каждого говорящего выбор языкового стиля или конкретной лексической единицы предсказуем на основе ситуации, жанра речи или таких признаков, как пол или положение собеседника» [Эрвин-Трипп, 1975, c. 183]. Социальные факторы обусловливают (детерминируют) выбор говорящими тех или иных единиц при речевой деятельности, то есть особенности речи социальной группы в целом. Однако различие «групповых языков» – социолектов – зачастую заключается не в наличии/отсутствии языковых элементов, но и в их количественной мере, то есть в разной частоте встречаемости языковых элементов в речи разных социальных групп [Ерофеева Е., 2005]. С одной стороны, наблюдается детерминированность речевой продукции от некоторых факторов, с другой – признается, что эта обусловленность носит вероятностный характер. Следовательно, только сочетание детерминистской и вероятностной логик обеспечит успешное исследование языка в реальной речевой деятельности пользующихся этим языком людей.

Фактор «образование» включен в исследование, поскольку предполагает различную степень владения нормами литературного языка и сознательного отношения к культуре своей речи. Данный фактор учитывается практически во всех социолингвистических исследованиях, так как он связан с языковыми характеристиками говорящих [Крысин, 1980] и, по нашим данным [Ерофеева Т., 1979, 1991], влияет на уровни речевой деятельности.

1 З – параметр «знание», У – параметр «употребление». В скобки заключены несущественные признаки.

Фактор «образование» представлен двумя градациями: среднее, куда включаются студенты первых трех курсов вуза, и высшее, где учитываются данные студентов последнего курса.

На лексическом уровне проведено два эксперимента. Для эксперимента 1 материалом послужили 69 локализмов (слова диалектного происхождения), которые составили анкету, предъявляемую 48 информантам: 39 существительных, 20 глаголов, 3 прилагательных, 5 наречий, 1 фразеологическая единица и 1 частица. Рассматриваемый эксперимент строился на основе интроспекции, то есть информанты сами давали отчет о знании и употреблении локализма. Экспериментальная процедура состояла в следующем. В задачу испытуемого входило дать два ответа, знает ли он каждое слово в анкете, употребляет ли его в речи. Таким образом, представляется возможность исследовать два результирующих признака: частоту знания диалектного слова и частоту его употребления (см. табл. 2).

Таблица 2. Частоты знания и употребления локализмов и архаизмов в зависимости от образования, в %

|

Уровень образования |

Локализмы |

Архаизмы |

||

|

Знание |

Употребление |

Знание |

Употребление |

|

|

Среднее |

79 |

54 |

51 |

45 |

|

Высшее |

85 |

51 |

56 |

42 |

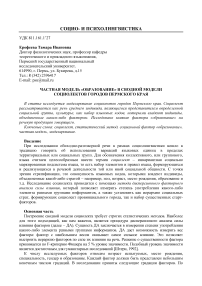

Рисунок 1. Частота «знания» (—) и «употребления» (- - -) локализмов в зависимости от образования

Таблица 2, Рисунок 1 показывают, что информанты с высшим образованием знают больше локализмов, чем информанты со средним образованием, а употребляют меньше, чем горожане, которые не имеют высшего образования и близки к диалектной среде.

Кроме того, рисунок 1 показывает, что параметр «употребление» локализма расположен на графике немного ниже параметра «знание». Думается, что это еще и результат восприятия локализма как социально непрестижного и, следовательно, связанного с более низкой культурой. Именно поэтому «говорящий выбирает форму, отвечающую его представлениям о том, что «правильно» или «престижно», а не ту, которую он действительно употребляет» [Лабов, 1975, c. 126].

В эксперименте 2 рассматривается влияние фактора «образование» на знание архаических единиц и их употребление в речи.

Материалом эксперимента послужила анкета, составленная из 37 архаических единиц, выбранных на основании ранее проведенных пилотажных экспериментов: 24 существительных, 3 глагола, 10 прилагательных. В эксперименте участвовало 96 человек.

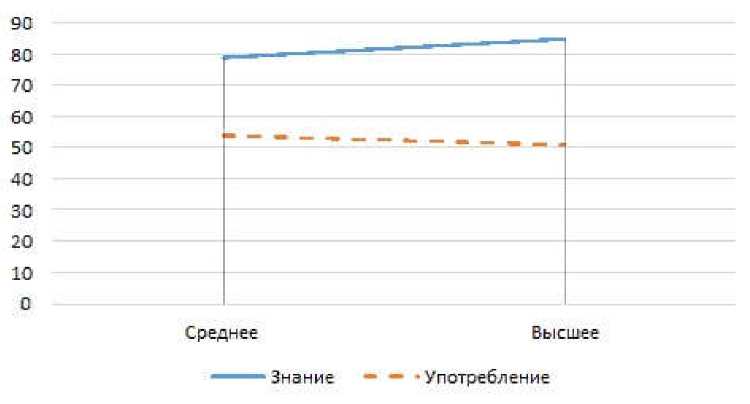

Частоты ответов информантов представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Рисунок 2. Частота «знания» (—) и «употребления» (- - -) архаизмов в зависимости от образования

Прежде всего, отметим, что средние проценты как знания, так и употребления архаизма оказались ниже, чем соответствующие показатели у локализма. Это говорит о том, что диалектное слово «ближе» нашим информантам, чем архаическое, что вполне естественно и находит обоснование в специфике лексических единиц [Ерофеева Т., 1991].

Лица с высшим образованием знают архаизмы лучше, чем лица со средним образованием. Возможно, это связано с тем, что люди с высшим образованием осознают специфику архаической единицы и ее стилистическую привязанность к письменной речи, поэтому они реже употребляют их в устной речи.

Результаты экспериментов на лексическом уровне были подвергнуты дисперсионному анализу дважды – для каждого из результирующих признаков отдельно (частота знания слова и частота употребления слова).

ДА (таблица 1) показал значимость страта «образование» для знания локализма и архаизма – ранг 2. Существенным оказался и ранг параметра «употребление» для диалектного слова – четвертый ранг, в то время как для архаизма этот параметр несущественный – пятый. Следовательно, данные, полученные с помощью ДА, подтверждают вывод о том, что наборы и иерархия значимых страт не совпадают у разных единиц.

На синтаксическом уровне исследована речь 32 человек. Выборка информантов сбалансирована по четырем стратам: образование, место рождения, возраст и гендер. Общая протяженность звучания составила 160 минут. В качестве результирующих исследовались два признака: длина предложения в словах и синтаксическая сложность предложения. Количественные характеристики синтаксического уровня от параметра «образование» даны в таблице 3.

Таблица 3. Количественные характеристики синтаксического уровня в зависимости от параметра «образование»

|

Фактор |

Средняя длина предложения (в словах) |

Средний показатель синтаксической сложности |

|

Образование: |

||

|

1. Среднее |

21.0 |

1.44 |

|

2. Высшее |

28.3 |

1.65 |

Как видим, люди с высшим образованием говорят более длинными предложениями и употребляют более сложные синтаксические конструкции.

Заключение

Дисперсионный анализ, использованный на синтаксическом уровне, показал, что образование оказалось важным фактором: и для параметра «длина предложения», и для параметра «синтаксическая сложность». Этот фактор является существенным – ранг 1.

Фактор «образование» изучался на лексическом (локализм и архаизм) и синтаксическом уровне. Он наиболее важен для синтаксического уровня (ранг 1) и для знания лексических единиц (ранг 2), то есть можем считать, что эта страта в основном влияет на владение разными уровнями языковой системы.

Итак, сводная модель подтверждает существование стратификации речевой деятельности. Построенная с помощью частных моделей, она позволяет определить вес изучаемого фактора (в данном случае образования) на лексическом и синтаксическом уровнях языка.

Список литературы Частная модель "Образование" в сводной модели социолектов городов Пермского края

- Ерофеева Е.В. Вероятностные структуры идиомов. Пермь: Изд-во «Пермский государственный университет», 2005. 320 с.

- Ерофеева Т.И. Локальная окрашенность литературной разговорной речи: учебное пособие. Пермь: Изд-во «Пермский государственный университет», 1979. 91 с.

- Ерофеева Т.И. Опыт исследования речи горожан (территориальный, социальный и психологический аспекты). Свердловск: Изд-во «Уральский университет», 1991. 136 с.

- Ерофеева Т.И. Социолект: стратификационное исследование. Монография. Пермь: Изд-во «Пермский государственный университет», 2009. 240 с.

- Крысин Л.П. Социолингвистическое исследование варианта современного русского литературного языка. Автореф.. д. филол. н. Москва, 1980. 30 с.

- Лабов У. Исследование языка в социальном контексте // Новое в лингвистике. Москва, 1975. Вып. 7: Социолингвистика. С. 96-181.

- Штерн А.С. Перцептивный аспект речевой деятельности (Экспериментальное исследование). Санкт-Петербург: Изд-во «Санкт-Петербургский государственный университет», 1992. 236 с.

- Эрвин-Трипп С. Социолингвистика в США // Социально-лингвистические исследования. Москва, 1975. С. 181-199.