Человеческий капитал российских организаций: альтернативный подход к оценке

Автор: Антоненко В.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономика и управление предприятиями, организациями, отраслями, комплексами

Статья в выпуске: 4 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

В условиях современной экономики эффективное функционирование отдельных предприятий и организаций, а также региональных и национальных экономических систем в целом связывается с перманентным повышением качества человеческого капитала. В результате к сотрудникам организаций независимо от вида работ и условий производственной деятельности предъявляются требования к регулярному повышению квалификации, которая фактически не приводит к росту реальных знаний, умений и навыков. В связи с этим целью данного исследования является измерение эффективности инвестиций в человеческий капитал с учетом производственной необходимости в перманентном приращении капитала образования сотрудников. В качестве основного метода сбора первичной информации использован массовый анкетный опрос по репрезентативной выборке руководителей организаций (заместителей руководителей, начальников структурных подразделений), работающих в г. Волгограде и Волгоградской области. Для получения детализированной информации с отдельными респондентами были проведены глубинные интервью. Информационную базу исследования также составили данные официальной государственной, региональной и ведомственной статистики. Обработка полученной информации производилась с помощью программы Statistica. Исследование позволило сделать следующие значимые выводы: 1) накопленный капитал образования является достаточным и в целом соответствует условиям хозяйственной деятельности отечественных предприятий и организаций; 2) постоянное наращивание человеческого капитала в виде регулярного повышения квалификации, переподготовки или переобучения не требуется большинству сотрудников организации и в большей степени является вынужденным для соответствия требованиям законодательства. Следовательно, оно не обеспечивает увеличения реального запаса знаний, умений и навыков и не имеет доказанной эффективности для всех субъектов инвестиционного процесса (индивиды, работодатели, государство), поскольку не приводит к измеряемому повышению их доходов. Полученные в ходе исследования выводы обосновывают необходимость разработки комплексного социально-экономического механизма повышения эффективности инвестиций в совокупный человеческий капитал типичного региона РФ на основе трансформации существующей структуры данных инвестиций на всех уровнях хозяйствования, а также внедрение принципиально новых мероприятий, институтов и практик воспроизводства человеческого капитала в региональной экономике.

Человеческий капитал, эффективность инвестиций, качество капитала образования, рентабельность капитала образования, повышение квалификации, репрезентативный опрос, анализ данных

Короткий адрес: https://sciup.org/147246849

IDR: 147246849 | УДК: 331.108.45 | DOI: 10.17072/1994-9960-2021-4-389-404

Текст научной статьи Человеческий капитал российских организаций: альтернативный подход к оценке

Несмотря на длительную эволюцию и значительное число теоретических концепций человеческого капитала, ее авторы и последователи так и не создали единой теории человеческого капитала, а также не сформулировали «каноническое» и универсальное определение этого понятия. Поэтому каждый ученый, работающий в рамках данного направления экономической науки и изучающий разные аспекты формирования, воспроизводства или эффективности человеческого капитала, уточнял его сущностные характеристики, структурные элементы, в наибольшей степени отвечающие целям и задачам конкретного исследования. При этом неизменным оставалось только содержательное ядро, которое образуют ключевые элементы любых концепций человеческого капитала. Среди таких элементов обязательно присутствуют системообразующие составляющие человеческого капитала, без которых рассмотрение данного экономического феномена представляется как минимум не полным, а как максимум теряет исследовательский смысл [1–3].

Первой из таких составляющих является образование в любых его формах, поскольку инвестиции в образование формируют у индивида качества или свойства (в т. ч. на основе развития приобретенных или врожден- ных), без которых, во-первых, нет смысла говорить о человеческом капитале, поскольку без этого речь будет идти о других экономических явлениях и процессах, а во-вторых, не будет воспроизводства способности к общественно полезному труду, приносящему доход самому носителю человеческого капитала, работодателю и государству. Второй такой неотъемлемой составляющей (элементом) человеческого капитала выступает здоровье, которое в качестве ключевого элемента человеческого капитала стало рассматриваться существенно позже образования. В результате здоровье присутствует не во всех теоретических концепциях человеческого капитала [4–6].

Образование как элемент человеческого капитала следует разделить на его формальную составляющую, которая подтверждается наличием аттестата, диплома, сертификата и т. п. о среднем или высшем образовании, курсах повышения квалификации, переподготовке и проч., и реальную, которую образуют врожденные и приобретенные качества индивида, его способности, знания, умения и навыки, позволяющие ему эффективно трудиться, принося таким образом доход себе, работодателю и хозяйственной системе в целом. Собственно суть образования в том и состоит, чтобы передавать разнообразные знания и умения от предыдущих поколений последующим. В свою очередь, целью экономического развития прежде всего является приращение прибыли посредством совершенствования производства, наращивания его объемов, увеличения эффективности и т. п. и на этой основе – обеспечения повышения уровня и качества жизни населения [7; 8]. В условиях современного способа хозяйствования достижение указанных целей развития невозможно без индивидов с достаточно высоким уровнем образования (как в отдельных организациях, так и в национальной экономике в целом), а также необходимой их структуры по профессиональной специализации [9; 10].

Таким образом, система образования сама по себе не формирует человеческий капитал, поскольку профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие повысить производительность труда, создаются только в процессе самого труда в течение многих лет. Система образования лишь осуществляет функцию отбора и ранжирования индивидов, обладающих (или не обладающих, обладающих частично, в недостаточной степени и т.д.) такими качествами, которые позволят им в будущем (или, соответственно, не позволят) эффективнее освоить предполагаемую трудовую деятельность (например, дисциплинированность, ответственность, прилежание, пунктуальность, стремление проявить себя и т.п.). Аттестаты, дипломы и число лет обучения, таким образом, не являются подтверждением наличия качественного человеческого капитала у его носителя, они лишь указывают на способность последнего приобрести такой человеческий капитал в процессе трудовой деятельности. Именно поэтому работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более высоким уровнем образования, в т. ч. на вакансии, где фактически оно не требуется [5; 6].

Для современной России, как показали проведенные в период 2013–2020 гг. исследования автора [11; 12], характерна проблема несоответствия сформированных системой образования качеств у детей, подростков, молодежи и различных категорий экономически активного населения реальному запасу знаний, умений и навыков, составляющих человеческий капитал как молодежи, так и специалистов более старших возрастов. В результате можно говорить о неэффективности государственных и частных инвестиций в человеческий капитал [см. об этом подробнее также: 13–15].

Более того, в вузах уровень знаний и навыков студентов постоянно снижается на протяжении как минимум последних 15 лет (о чем свидетельствуют, в частности, отзывы опрошенных нами преподавателей), а когда они попадают на рынок труда, то уже работодатели начинают говорить о падении интеллектуального, творческого и профессионального потенциала выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Для домохозяйств, работодателей и государства это означает высокие материальные и финансовые затраты с низким уровнем окупаемости в будущем, т. е. вложения в человеческий капитал характеризу- ется нулевой либо отрицательной эффективностью. Данные выводы подтверждают результаты проведенных нами массовых и экспертных опросов, формализованных и глубинных интервью [16; 17]. Снижение же уровня здоровья школьников, особенно к старшим классам, убедительно демонстрируют данные медицинской и демографической статистики1. Исходя из вышесказанного целью данного исследования является измерение эффективности инвестиций в человеческий капитал с учетом производственной необходимости в перманентном приращении капитала образования сотрудников современных российских организаций. Заметим, что в данной статье анализ эффективности инвестиций в человеческий капитал современной России ограничен оценкой руководителями отечественных организаций (в т. ч. их заместители и руководители структурных подразделений) уровня капитала образования своих сотрудников, поскольку другие аспекты исследования данной проблемы раскрыты в более ранних публикациях автора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ

С целью получения информации о представлениях работодателей относительно уровня капитала об- разования своих сотрудников под руководством автора данной статьи был проведен анкетный опрос руководителей (заместителей руководителей, начальников отделов) предприятий, организаций и учреждений, в т. ч. региональных и муниципальных органов власти, а также руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей г. Волгограда и Волгоградской области. Всего, таким образом, было опрошено 240 человек (выборка случайная многоступенчатая, доверительный интервал не превышает ±5 % при уровне доверия 2σ). Руководители организаций (либо их заместители или главы подраз- делений) были отобраны для опроса таким образом, чтобы структура организаций в выборочной совокупности по основным видам хозяйственной деятельности примерно соответствовала таковой по региону в целом и областному центру (по нему был отдельный отбор). Например, если четверть организаций региона в качестве основной деятельности указали «Оптовая и розничная торговля», то и в выборке их доля должна быть приблизительно такой же. Аналогичным образом определялись квоты для организаций всех остальных видов хозяйственной деятельности (данные были взяты из ЕГРЮЛ). Внутри квот отбор производился случайным образом из общего списка с помощью программы Statistica. К примеру, на момент проведения соответствующего этапа исследования предприятий оптовой и розничной торговли в Волгоградской области насчитывалось порядка 13 тыс., из которых программа отобрала 65 организаций. В случае если никто из руководящего состава предприятия не соглашался принять участие в опросе, то случайным образом выбирались еще несколько организаций требуемого профиля деятельности с тем, чтобы структура выборочной совокупности отражала реальное распределение хозяйствующих субъектов региона по видам деятельности.

На наш взгляд, несмотря на то что опрос проводился только на территории Волгоградской области, его результаты вполне корректно экстраполировать на другие регионы России, сходные по уровню экономического развития и социально-демографическим параметрам с Волгоградской областью. Сравнительный анализ данных параметров субъектов РФ показывает, что количество таких регионов составляет 40–50 %, в них проживает около половины населения страны. Безусловно, в мегаполисах, крупнейших агломерациях, моногородах, регионах-лидерах (локомотивах роста) или же, напротив, аутсайдерах ситуация вполне может быть отличной от ситуации в Волгоградской области. Анализ и обработка результатов опроса проводились посредством программы Statistica . В основном использовались описательные статистики, графический метод, корреляционно-регрессионный и факторный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отечественной научной литературе преобладает точка зрения, согласно которой сотрудники орга- низаций разного профиля деятельности должны постоянно повышать свою квалификацию

[18–20]. Считается, что в условиях современной хозяйственной системы любые знания и особенно профессиональные устаревают настолько быстро, что критически важно обновлять их каждые несколько лет [21; 22]. Между тем в российских экономических и смежных с ними публикациях крайне сложно найти конкретные данные (статистические, фактические и проч.) или расчеты, которые убедительно подкрепляли бы данный тезис. В подавляющем большинстве случаев представлены лишь ссылки на другие работы, где также констатируется безальтернативность необходимости все более частого повышения образовательного уровня или квалификации профильного персонала, однако обоснование экономической или производственной необходимости этого отсутствует [23; 24]. В зарубежной научной литературе в целом представлена существенно более взвешенная точка зрения на этот счет, каждый случай конкретного предприятия, профессиональной группы или отрасли рассматривается отдельно, а также приводятся первичные данные и их анализ [25–27]. Результаты российских исследований, в которых анализируется реальная, а не декларируемая потребность современных отечественных организаций в постоянном повышении образовательного уровня сотрудников, аналогичные рассматриваемым ниже, нам не встречались. Для возможности объективированной оценки типичного уровня капитала образования сотрудников организаций руководителям был задан вопрос: «Сотрудники Вашей организации, реализующие ее профильную деятельность, в основном имеют какой уровень образования?». Профильная деятельность означает, что если, например, анкета была предложена директору школы, то к профильному персоналу относится только педагогический коллектив. Соответствующие разъяснения были даны респондентам перед началом опроса. В результате были получены следующие ответы (сумма может превышать 100 %, так как отвечающие могли выбирать любое количество вариантов из предложенных, а также формулировать свой):

-

- начальное – 1,7 %;

-

- неполное среднее – 3,8 %;

-

- среднее – 16,3 %;

-

- среднее профессиональное (специальное) – 39,2 %;

-

- неоконченное высшее – 15 %;

-

- высшее (бакалавр) – 33,8 %;

-

- высшее (специалист или магистр) – 55,4 %;

-

- два и более высших образования – 6,7 %;

-

- ученая степень (кандидат, доктор наук) – 5 %;

-

- иное – 0,4 %.

Очевидно, что общий образовательный уровень экономически активного населения региона достаточно высок, так как не имеет профессионального образования только пятая часть сотрудников организаций.

Далее необходимо было определить достаточность образовательного уровня сотрудников организации, реализующих ее профильную деятельность, для эффективного выполнения производственных задач. Здесь респонденты могли выбирать только один вариант ответа:

-

- совершенно не достаточен, подавляющему большинству сотрудников необходимо существенно повышать свой образовательный уровень – 3,3 %;

-

- скорее не достаточен, многим сотрудникам не мешало бы повысить свой образовательный уровень – 10 %;

-

- в принципе достаточен, но отдельным сотрудникам лучше было бы повысить свой образовательный уровень – 53,8 %;

-

- абсолютно достаточен, повышение образовательного уровня никому не требуется – 31,3 %;

-

- избыточен, с этой работой справились бы и менее образованные – 1,3 %;

-

- нет ответа – 0,41 %.

Можно констатировать, что оценочные данные по поводу достаточности накопленного в организациях человеческого капитала образования, согласно мнению руководящего состава, в целом совпадают с реальным уровнем образования сотрудников и почти полностью устраивают подавляющее большинство руководителей.

Далее перейдем к его качественной составляющей, эмпирическим индикатором которой в данном случае выступил вопрос: «Соответствует ли профиль образования сотрудников Вашей организации, реализующих ее основную деятельность, выполняемым производственным задачам?». Здесь респонденты могли также выбирать только один вариант ответа:

-

- полностью соответствует, у всех именно такая специальность, которая требуется – 22,1 %;

-

- в целом соответствует, кроме отдельных сотрудников – 36,7 %;

-

- частично соответствует, есть достаточное число сотрудников не с профильным образованием – 16,7 %;

-

- в целом не соответствует, только некоторые сотрудники имеют профильное образование – 9,6 %;

-

- вообще не соответствует, ни у кого нет профильного образования – 6,3 %;

-

- основную деятельность нашей организации могут выполнять сотрудники с широким кругом специальностей, поэтому проблема такого соответствия отсутствует в принципе – 7,5 %;

-

- нет ответа – 1,3 %.

Сразу заметим, что количество организаций, для которых не принципиален образовательный профиль сотрудников и у которых есть существенные кадровые проблемы в плане соответствия такого профиля основной деятельности компании, невелико. В большинстве организаций (22,1 % + 36,7 %) почти все сотрудники имеют образование, необходимое для выполнения всего спектра производственных задач. Следовательно, формально уровень образования экономически активного населения в современной России высокий или как минимум достаточный для его реализации в практической деятельности и почти полностью соответствует основным видам деятельности организаций. Однако реальные знания, умения и навыки в современных условиях хозяйствования вполне могут достаточно быстро устаревать, вследствие чего периодически возникает необходимость повышения квалификации сотрудников организаций.

Согласно результатам опроса периодичность повышения квалификации сотрудниками организации, реализующими ее основную деятельность, должна быть следующей:

-

- 1 раз в год или чаще – 32,9 %;

-

- 1 раз в 3 года – 33,8 %;

-

- 1 раз в 5 лет – 15,4 %;

-

- 1 раз в 10 лет или реже – 0,4 %;

-

- повышение квалификации не требуется – 17,5 %.

В первую очередь обратим внимание, что организаций, которым вообще не требуется повышение квалификации сотрудников, довольно много – более одной шестой выборочной совокупности. При этом две трети опрошенных руководителей ответили, что сотрудникам необходимо повышать качество человеческого капитала образования раз в три года, раз в год или чаще. Здесь важно, что представители руководящего состава организаций в ходе глубинных интер-вью1 подчеркивали, что повышение квалификации может быть также только формальным, не приводя к накоплению реальных знаний, умений и навыков. К примеру, реальное повышение квалификации профильных сотрудников необходимо в случае приобретения специализированным медицинским центром нового диагностического оборудования, поскольку без освоения новых методов диагностики невозможно продолжать практическую деятельность. Обратная ситуация, когда государственному служащему или преподавателю вуза необходимо получить сертификат о прохождении курсов повышения квалификации для выполнения заявленных правительством требований к занимаемой должности. Здесь в подавляющем большинстве случаев никакого реального повышения квалификации не происходит (и соответственно, нет приращения человеческого капитала в виде новых знаний).

Следовательно, для нас было важно установить, существуют ли в организации требования повышения образовательного уровня, квалификации или получения до- полнительного образования к сотрудникам, реализующим ее основную деятельность. Если организация не требует от своих сотрудников периодического повышения квалификации, то очевидно, что руководство сомневается в его эффективности, даже если заявляет о его необходимости. В итоге на вопрос: «Требует ли Ваша организация от сотрудников, реализующих ее основную деятельность, повышения образовательного уровня, квалификации или получения дополнительного образования?» были получены следующие ответы (отвечающие могли выбирать только один вариант):

-

- да, у нас это очень жесткое требование ко всем сотрудникам и одно из условий продления контракта – 13,8 %;

-

- у нас это достаточно жесткое требование, без этого невозможен карьерный рост – 14,2 %;

-

- это рекомендуется делать, так как может помочь при карьерном росте, распределении отпусков и т.п. – 18,3 %;

-

- в принципе это приветствуется, но только без отрыва от основной деятельности и не в ущерб ей – 32,1 %;

-

- у нас это не требуется – 21,3 %;

-

- нет ответа – 0,4 %.

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что более половины руководителей организаций не требуют повышения квалификации от сотрудников, фактически переводят принятие данного решения на уровень сотрудника, при этом подчеркивая, что они должны выполнять трудовые обязанности в полном объеме. В таких условиях большинство сотрудников, предположительно, будут отказываться от инициативы накопления человеческого капитала.

Результаты анкетирования позволяют также установить типичные ключевые характеристики организаций, которые предъявляют или не предъявляют к сотрудникам требования повышать квалификацию. Так, в табл. 1 представлено взаимное распределение ответов респондентов в зависимости от вида деятельности организации.

Что касается различий по требованиям повышения квалификации сотрудниками организаций в зависимости от вида деятель- ности, то данные табл. 1 наглядно подтверждают данную необходимость в соответствии с нормами законодательства РФ.

Так, например, максимальные значения, отражающие необходимость регулярного повышения квалификации для продления контракта или карьерного роста, наблюдаются в образовании, здравоохранении, государственном управлении, в которых обязательность периодического повышения квалификации закреплена законодательно, а не вытекает из логики повышения эффективности функционирования организаций. Там же, где подобная обязательность не закреплена нормативно-правовыми документами и одновременно нет производственной необходимости в ней, руководители организаций не считают нужным отвлекать ресурсы предприятия или отдельного сотрудника на подобные мероприятия. К таким видам деятельности относятся сельское хозяйство и торговля. Что касается финансовой сферы, то в рамках глубинного интервью владелец и основатель небольшой брокерской и консалтинговой фирмы отметил, что он время от времени повышает свою квалификацию на краткосрочных курсах, однако, по его собственному утверждению, они не дают новых знаний, умений и навыков, а полученные сертификаты используются для повышения доверия клиентов, иначе говоря, служат не производственным, а маркетинговым целям.

В свою очередь, в сфере услуг или строительстве, напротив, иногда требуется реальное, а не формальное повышение квалификации. К примеру, в глубинных интервью руководитель салона красоты отметила, что недавно прошла повышение квалификации на курсах по новой технике окрашивания волос, стоимость которых составила 200 тыс. руб. (обучение за счет личных средств). По ее утверждению, срок окупаемости курсов 6 месяцев, так как данная техника в настоящее время активного востребована у клиентов женского пола. Аналогичную ситуацию описал руководитель среднего звена строительной организации, который отправил за счет средств компании (и генеральный директор это одобрил) операторов башенного крана на обучение работе на аналогичном новом оборудовании. Подчеркнем, однако, что необходимость в подобном реальном повышении квалификации в современных российских организациях возникает достаточно редко. Чаще бывает именно формальное повышение квалификации, которое за- ключает в себе неэффективные вложения в человеческий капитал персонала большинства организаций, особенно бюджетной сферы, где повышение квалификации обязательно, независимо от реальной производственной необходимости.

Таблица 1. Распределение ответов руководителей организаций на вопрос о необходимости регулярного повышения квалификации сотрудниками в зависимости от вида основной деятельности

(в % от суммы всех обследованных организаций данного вида)

Table 1. Answers of the companies’ heads to the question about a need for regular advanced training of the employees by their core activities

(% from the total number of surveyed companies of one type)

|

Основной вид деятельности организации* |

Количество организаций в выборочной совокупности, n |

Варианты ответа на вопрос: «Требует ли Ваша организация от сотрудников, реализующих ее основную деятельность, повышения образовательного уровня, квалификации или получения дополнительного образования?», %** |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

Оптовая и розничная торговля |

65 |

9 |

6 |

15 |

34 |

35 |

|

Предоставление прочих социальных и персональных услуг |

34 |

12 |

21 |

18 |

24 |

26 |

|

Образование |

25 |

16 |

24 |

32 |

24 |

4 |

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности |

20 |

25 |

25 |

25 |

20 |

5 |

|

Здравоохранение и социальное страхование |

15 |

33 |

20 |

7 |

40 |

0 |

|

Финансовая деятельность |

14 |

14 |

0 |

14 |

57 |

14 |

|

Транспорт и связь |

11 |

18 |

9 |

9 |

36 |

27 |

|

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство |

10 |

10 |

10 |

0 |

50 |

30 |

|

Строительство |

9 |

0 |

22 |

22 |

22 |

33 |

|

Обрабатывающие производства |

8 |

0 |

0 |

38 |

62 |

0 |

* По строкам представлены виды организаций по основной деятельности. Организаций других видов деятельности (например, добыча полезных ископаемых или операции с недвижимостью) в выборке недостаточно для статистически значимого выявления различий между подгруппами или внутри них.

Достаточно информативным представляется анализ распределения ответов респондентов относительно требований организаций к сотрудникам по поводу регулярного повышения квалификации (факторный признак) по возрасту. Возрастная структура сотрудников организации (результативный признак) выглядит следующим образом:

-

- от 16 до 22 лет включительно – 12,1 %;

-

- от 23 до 29 лет включительно – 51,3 %;

-

- от 30 до 39 лет включительно – 64,6 %;

-

- от 40 до 49 лет включительно – 54,2 %;

-

- от 50 до 59 лет включительно – 27,5 %;

-

- от 60 лет и старше – 9,2 %1.

Численные значения обоих признаков (и факторного, и результативного) получены по ранговой шкале, следовательно, для оценки связи между ними возможно применить непараметрические коэффициенты корреляции – например коэффициент корреляции Спирмена (ρ). При этом каждый из приведенных выше возрастных интервалов представляет ранговую шкалу с двумя позициями «1» или «0», так как респонденты могли соответственно выбирать или не выбирать каждый вариант ответа, независимо от выбора всех остальных. В результате получилось шесть значений коэффициентов корреляции Спирмена (для каждого возрастного интервала), которые наглядно демонстрируют реальную потребность в регулярном повышении квалификации сотрудников в зависимости от возраста (табл. 2).

Как показывает табл. 2, существует сла-бовыраженная тенденция к увеличению требований организаций относительно регулярного повышения квалификации в зависимости от возраста сотрудников. Анализируя проценты ответов на вопрос, также можно заметить, что для варианта ответа «1» (и в какой-то степени для варианта ответа «2») по мере увеличения преобладающих возрастов увеличивается и доля ответов респондентов, тогда как для варианта ответа «5» она сокращается, хотя и не столь существенно. При этом количественная оценка тесноты связи между преобладающими возрастными группами сотрудников организаций и настойчивостью требований к регулярному повышению квалификации демон- стрирует слабую, но статистически значимую зависимость, т. е. чем выше возраст сотрудника, тем несколько более выраженными являются данные требования. Отрицательные значения коэффициента ρ в строках 4–6 табл. 2 объясняются обратной нумерацией вариантов ответа на анализируемый вопрос (от «1» – максимально жесткие требования – до «5» – их полное отсутствие). Другими словами, значение ρ, примерно равное 0,13 для возрастной группы сотрудников 16–22 лет включительно, говорит о том, что оценки руководителей организаций смещены в сторону вариантов ответа под номерами 4 и 5 по сравнению с распределением ответов по всей выборочной совокупности, а отрицательные значения коэффициента корреляции Спирмена для трех старших возрастных групп указывают на то, что для них требование регулярного повышения квалификации чуть строже по сравнению с общевыборочным значением.

Иначе говоря, по мере повышения возраста сотрудников руководители организаций начинают несколько более настойчиво требовать от них повышать квалификацию, что вполне объяснимо, поскольку увеличивается вероятность устаревания их знаний или навыков. При этом заметим, что слабая связь между данными показателями характеризует незначимость, по мнению руководителей, постоянного приращения человеческого капитала сотрудников в части знаний, умений и навыков, которые соответствуют условиям производственной деятельности предприятия.

Заметно более выраженной оказалась зависимость строгости требований регулярного повышения квалификации от среднего уровня заработной платы сотрудников организации, реализующих ее основную деятельность. Выборочная совокупность предприятий по размеру средней заработной платы имеет следующую структуру:

-

- до 10 тыс. руб. в месяц – 0,4 %;

-

- от 10 до 20 тыс. руб. в месяц – 4,2 %;

-

- от 20 до 30 тыс. руб. в месяц – 45,8 %;

-

- от 30 до 50 тыс. руб. в месяц – 32,1 %;

-

- от 50 до 100 тыс. руб. в месяц – 11,7 %; - более 100 тыс. руб. в месяц – 1,7 %.

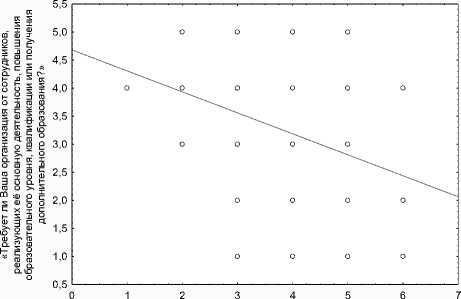

Оценка тесноты связи между средней зарплатой сотрудников и строгостью требований к ним со стороны руководителей организаций о регулярном повышении квали- фикации представлена на рисунке (коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла составили –0,24 и –0,20 соответственно при p ≈ 0,00).

Таблица 2. Распределение ответов руководителей организаций на вопрос о необходимости регулярного повышения квалификации сотрудниками в зависимости от возраста

(в % от суммы всех организаций с преобладанием данного возрастного интервала), а также оценка тесноты связи между данными признаками

Table 2. Answers of the companies’ heads to the question about a need for regular advanced training of the employees by their age

(% from the total number of all companies with this dominant age period) and strength of relationship between these features

|

Преобладающие возрастные интервалы в организациях |

Варианты ответа на вопрос: «Требует ли Ваша организация от сотрудников, реализующих ее основную деятельность, повышения образовательного уровня, квалификации или получения дополнительного образования?», % |

Оценка тесноты связи между преобладающими возрастными интервалами и распределением ответов на вопрос |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

ρ |

p * |

|

|

От 16 до 22 лет включительно |

10 |

7 |

24 |

14 |

45 |

+0,13 |

0,05 |

|

От 23 до 29 лет включительно |

16 |

11 |

18 |

33 |

22 |

0,00 |

0,97 |

|

От 30 до 39 лет включительно |

14 |

12 |

18 |

34 |

22 |

+0,05 |

0,48 |

|

От 40 до 49 лет включительно |

17 |

15 |

19 |

33 |

16 |

–0,14 |

0,03 |

|

От 50 до 59 лет включительно |

15 |

18 |

23 |

30 |

14 |

–0,13 |

0,05 |

|

От 60 лет и старше |

33 |

14 |

18 |

18 |

18 |

–0,12 |

0,06 |

* p – статистическая оценка погрешности.

Средняя зарплата в организации:

1 - до 10 тыс. руб./мес.; 2 - от 10 до 20 тыс. руб./мес.; 3 - от 20 до 30 тыс. руб. /мес.; 4 - от 30 до 50 тыс. руб./мес.; 5 - от 50 до 100 тыс. руб./мес.; 6 - более 100 тыс. руб./мес.

Зависимость строгости требований регулярного повышения квалификации сотрудников от среднего уровня зарплат в организации*

Dependence of strict requirements of regular advanced training of employees on an average salary in a company

* На рисунке численные обозначения вариантов ответа на рассматриваемый вопрос полностью соответствует данным табл. 1 и 2. Линия тренда построена методом наименьших квадратов.

Заметим, что заработная плата сотрудников не является самостоятельным факторным признаком, так как зависит от основного вида деятельности организации. Согласно данным Росстата, более высокий уровень заработной платы в целом несколько выше в отраслях экономики, где существует законодательное требование регулярно повышать квалификацию (государственное управление, здравоохранение, образование). Независимый вклад уровня заработной платы в изменение строгости требований к повышению квалификации является статистически незначимым (случайным).

Помимо статичного представления характеристик человеческого капитала организаций, важным аспектом их функционирования является динамическая составляющая его параметров. В частности, в случае превышения пороговых значений текучесть кадров может крайне негативно сказаться на устойчивости деятельности организации. Кроме того, в этом случае наблюдается отрицательная отдача от инвестиций в человеческий капитал сотрудников, так как его приращение будет реализовано в деятельности других организаций. Для выявления указанной зависимости руководителям организаций был задан вопрос о продолжительности работы: «Как долго молодые сотрудники работают в Вашей организации, устраиваясь на постоянной основе?». На него было получено следующее распределение ответов:

-

- как правило, очень долго, постепенно становясь опытными и ценными для нас специалистами - 38,8 %;

-

- довольно долго, но, набравшись опыта, уходят - 10,4 %;

-

- по-разному бывает, кто как - 40,4 %;

-

- скорее недолго: получив небольшой опыт работы, как правило, увольняются -3,3 %;

-

- очень недолго, практически сразу увольняются - 0,4 %.

Высокую текучесть кадров фактически отметили менее 4 % руководителей организаций, тогда как 80 % ответов респондентов распределилось между вариантами «очень долго» и «по-разному». Именно эти варианты ответов выступили факторными призна- ками для организаций для оценки тесноты связи по отношению к среднему уровню заработной платы сотрудников и жесткости требований работодателей регулярно повышать квалификацию. Значения коэффициента корреляции Спирмена с анализируемым динамическим параметром у данных признаков составили 0,12 при p, примерно равном 0,09, и +0,11 при p, равном 0,10. Это означает слабую связь с условной статистической достоверностью, что обусловлено ограничениями позиций шкалы ответов на данный вопрос до двух вариантов, причем одна из них не крайняя, а центральная, т. е. ее ранг будет нейтральным при любом характере зависимости.

Тем не менее в этом случае, на наш взгляд, возможно сформулировать ряд содержательных суждений. Во-первых, чем выше размер заработной платы сотрудников, тем в целом несколько ниже текучесть кадров молодых сотрудников, менее нуждающихся, по мнению руководителей организаций, в повышении квалификации. Во-вторых, существует слабая степень зависимости уменьшения показателей текучести кадров от величины требований регулярного повышения квалификации. Как показывает более детализированный факторный анализ, такие зависимости преимущественно достигаются за счет организаций в сфере государственного управления. В данном секторе в среднем более высокий уровень заработной платы, более стабильная кадровая структура и более высокие требования как к повышению квалификации, так и к общему образовательному уровню сотрудников. В остальных организациях регулярное повышение квалификации практически не приводит к росту заработной платы и повышению лояльности сотрудников к конкретной организации, что свидетельствует в целом о низкой эффективности инвестиций в человеческий капитал сотрудников. Исключением является реальное, а не формальное освоение новых профессиональных знаний, навыков или умений, которые, как было показано нами ранее, в действительности незначительны.

В качестве обобщения результатов опроса 240 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей г. Волгограда и

Волгоградской области сформулируем его основные выводы.

Во-первых, образовательный уровень экономически активного населения, занятого в организациях одного из типичных по своим макроэкономическим и социальнодемографическим параметрам регионов современной России, по мнению руководящего состава, является достаточным. Следовательно, проблемы эффективности функционирования (в случае наличия таковых) как отдельных организаций, так и региональной или национальной хозяйственной системы в целом находятся за пределами соответствия формального образования и реальных запасов знаний, умений и навыков современным условиям хозяйственной деятельности.

Во-вторых, постоянное наращивание человеческого капитала в виде регулярного повышения квалификации, переподготовки или переобучения не требуется большинству сотрудников организаций. Случаи реальной производственной необходимости в получении новых знаний, умений и навыков незначительны. Преимущественно повышение квалификации персонала отечественных организаций происходит формально, т. е. ради получения соответствующего удостоверения (диплома, сертификата и т. п.) с последующим отчетом об этом как самого носителя человеческого капитала, так и структурного подразделения организации, где он занят. Причем, как правило, это бывает вызвано не производственной необходимостью, а законодательным закреплением требований периодического повышения квалификации для целого ряда профессий, учреждений, отраслей или сфер деятельности (государственные и муниципальные служащие, работники образования, здравоохранения и т. д.).

В-третьих, непрерывное повышение образовательного уровня экономически активным населением современной России является инвестициями с недоказанной эффективностью для всех субъектов, от индивидов до государства, так как в большинстве случаев это не приводит к измеряемому повышению доходов как самого носителя человеческого капитала, так и работодателей или национальной (региональной) хозяйственной системы в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные требования мобильности и гибкости к персоналу организаций предполагают его способность подключаться к решению самых различных производственных задач, а также наличие высокого уровня профессионализма [28]. В то же время эти требования часто предъявляются к сотрудникам, которые выполняют однообразную, рутинную или алгоритмизированную работу. Рост профессионального уровня работников организаций обеспечивается скорее на микропредприятиях, где работодатель заинтересован не только в снижении текучести кадров и повышении уровня мотивации сотрудников, но и в их профессиональном росте. Инвестирование средств в обучение и развитие персонала организации является, безусловно, эффективным для самой компании-инвестора. Работодатели отмечают рост производительности труда, улучшение эмоционального климата в коллективе, повы- шение мотивации к труду в результате проводимых образовательных мероприятий.

Однако беспрерывность процесса обучения персонала говорит и о кратковременности достигаемого эффекта. Постоянное повышение квалификации вне зависимости от уровня образования и опыта сотрудников отражает ангажированность и идеологичность прививаемых знаний, равно как и принципиальное недоверие к системе образования. Любые дипломы, аттестаты или сертификаты (о пройденных курсах и проч.), по представлению работодателя, демонстрируют скорее целеустремленность и «правильное» воспитание специалиста, нежели его профессиональные навыки. Отсутствие четких критериев определения уровня профессионализма заставляет работодателей ориентироваться на наличие множества формальных документов, подтверждающих качество человеческого капитала сотрудников. В результате существует большое количество должностей с требованием наличия высшего образования, которое фактически спектр выполняемых трудовых обязанностей не предполагает.

В этой связи отечественной хозяйственной системе требуется разработка социаль- но-экономического механизма повышения эффективности инвестиций в совокупный человеческий капитал типичного региона современной России посредством трансформации существующей структуры инвестиций в человеческий капитал на всех уровнях, для всех субъектов и объектов вложений, а также полного пересмотра объемов инвестиций по всем возможным направлениям. Использование специальных, ранее не применявшихся методик оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал позволит обосновать разработку и внедрение принципиально новых мероприятий, институтов и практик воспроизводства человеческого капитала субъектов РФ, а также осуществлять комплексный мониторинг результатов внедрения данного социально-экономического механизма по целому ряду специально отобранных для этой цели ключевых параметров.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Волгоградской области в рамках проекта проведения научных исследований № 18-410-340003 (р_а) «Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал детей в современной России».

Список литературы Человеческий капитал российских организаций: альтернативный подход к оценке

- Гойло В.С. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы: (Критический очерк). М.: Наука, 1975. 232 с.

- Капелюшников Р.И. Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы. М.: Наука, 1981. 286 с. EDN: WLGDBL

- Клочков В.В. Экономика образования: иллюзии и факты. М.: Мысль, 1985. 176 с.

- Миронов Б.Н. Экономический рост и образование в России и СССР в XIX-XX веках // Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 119-129. EDN: RSNPXX

- Wiles P. The correlation between education and earnings: The external test-not-content-hypothesis (ETNC) // Higher Education. 1974. Vol. 3, №. 1. P. 43-58.