Черты поведения, стимулирующие рост межличностного доверия в условиях спора

Автор: Шамликашвили Ц.А., Харитонов С.В., Быкова М.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся результаты двухэтапного рандомизированного двойного слепого исследования по идентификации поведенческих характеристик одной из сторон спора, способствующих росту доверия у другой стороны спора. В результате исследования установлено, что в поведении людей есть черты, усиливающие уровень доверия (список поведенческих характеристик, наиболее благоприятствующих доверию, был составлен по результатам первого этапа). Эти черты могут быть воспроизведены, при их демонстрации повышается уровень доверия у лиц, не знающих о том, что перед такой демонстрацией велась определенная подготовка.

Доверие, спор, поведение, структурированное наблюдение, правда, ложь, медиация

Короткий адрес: https://sciup.org/14939853

IDR: 14939853 | УДК: 159.9.019.43:346.9

Текст научной статьи Черты поведения, стимулирующие рост межличностного доверия в условиях спора

Доверие – одна из наиболее активно разрабатываемых тем в современных науках, изучающих социально-психологические аспекты деятельности человека. По мнению большинства исследователей, доверие является фундаментальной установкой человека по отношению к миру и к себе. А вопросы доверия в их социальной экстраполяции связаны с глобальной безопасностью общества [1].

Доверие включено в процесс целостного взаимодействия человека с миром и может рассматриваться как двухполюсная установка, одновременно обращенная к миру и к себе. В зависимости от меры выраженности доверия к миру, делегированного условиям, которые предоставляет человеку мир в каждой конкретной ситуации, и меры выраженности доверия к себе человек регулирует свое поведение [2]. При этом доверие оказывается связанным с представлениями о социальной справедливости [3] и, как следствие, с качеством жизни человека. По мнению Б.Ф. Поршнева [4], «доверие и правдивость составляют простейший остов общности» и предопределяют множество социальных процессов.

Исследование связи между доверием, традиционной и современной моделями общества позволяет прийти к выводу, что уместно выделять доверие, основанное на иррациональной вере, связанное по своей природе с традиционными формами общественной деятельности, и доверие рационального типа – свойственное современной модели общества [5].

По П. Штомпке, доверие – это «ставка в отношении будущих непредвиденных действий других» [6]. Однако это определение не раскрывает механизмов, лежащих в основе доверия, так, как это делается в работах по социальной психологии, в частности в работах Э. Эриксона. По его мнению, основанному на многочисленных экспериментальных исследованиях, доверие формируется из диады «мать - ребенок», о которой упоминают в своих работах и Уильям и Марта Сирс. По Э. Эриксону, индикатор возникновения личностного качества доверия - готовность ребенка без особой тревоги переносить исчезновение матери из поля зрения. То есть речь идет о способности ребенка к автономии [7].

Как видно из этих примеров, доверие является важной составляющей коммуникативного пространства и, что особенно важно, пространства, связанного с урегулированием споров в медиации и альтернативным разрешением споров. С целью определения наиболее существенных поведенческих черт, влияющих на уровень доверия в ситуации спора, было предпринято настоящее исследование.

Материал исследования

В исследовании приняли участие 87 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Все участники имели высшее образование. Выборка включала преимущественно юристов (36 чел.), психологов (18 чел.), педагогов (17 чел.), социальных работников (8 чел.) и представителей некоторых других профессий. Мужчин среди участников было 24, женщин - 63.

На втором этапе исследования были задействованы 84 чел., трое участников выбыли по разным причинам. Мужчин было 23 чел., женщин - 61.

Дизайн исследования

Исследование состояло из двух этапов, реализуемых последовательно в одной и той же выборке участников.

На первом этапе участникам предлагалось вести спор в парах, где один из участников получал инструкцию убедить другого в правдоподобности того или иного высказывания, которое было записано в специальном файле. В случайном порядке (рандомизация методом «конвертов») определялось, кто в паре будет участником, ориентированным убедить другого (УУ - убеждающий участник) в правдоподобности высказывания. Второй участник и исследователь не знали, какая инструкция выпала УУ (двойное ослепление). Участники исследования, в отношении которых была предпринята попытка убеждения (УР - участник-реципиент), после того как узнавали, верно или нет они распознали правдивость или ложность убеждений со стороны УУ, определяли, что в поведении убеждающего партнера казалось им наиболее вызывающим доверие. На основе этих высказываний формировался список черт в поведении, которые вызывали наибольшее доверие. Из всего многообразия ответов выбирались наиболее часто встречающиеся (в роли респондентов выступили все 87 чел.), которые были распределены по категориям. Если ответ не мог быть отнесен ни к одной из категорий, он должен был положить начало новой категории. Дополнительно велся подсчет, сколько раз поверили лживым убеждениям УР.

На втором этапе исследования участникам предлагались наборы карточек с предложениями убеждать в лживом утверждении УР. Но перед этим все УУ проходили небольшую тренировку по формированию навыка лгать и проявлять черты поведения, выявленные на первом этапе исследования и которые будут пользоваться наибольшим доверием.

Методы исследования

Метод структурированного наблюдения поведения применялся как естественный метод изучения детерминант человеческого поведения.

У метода наблюдения есть ряд особенностей: связь наблюдателя с объектом наблюдения, наблюдатель не может быть лишен чисто человеческой черты - эмоциональности восприятия (и эта особенность наблюдения при любом исследовании должна учитываться как один из источников возможного искажения данных наблюдения), сложность повторного наблюдения.

Успешность наблюдения как социологического метода во многом определяется типом наблюдения. Различают следующие типы (виды) наблюдения: структурированное, неструктурированное, включенное, внешнее, полевое, лабораторное, систематическое, случайное. Структурированное наблюдение в дополнение к вышесказанному предполагает: разработку системы документов и показателей, характеризующих выделенные для наблюдения элементы объекта; наличие разработанного плана; анализ установок наблюдателей относительно природы и структуры изучаемого объекта.

Статистический метод - применялась непараметрическая статистика. В частности, критерий х2 Пирсона - это метод, который позволяет оценить значимость различий между фактическим (выявленным в результате исследования) количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. Выражаясь проще, метод позволяет оценить статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей (частот, долей).

Результаты исследования

Первый этап исследования

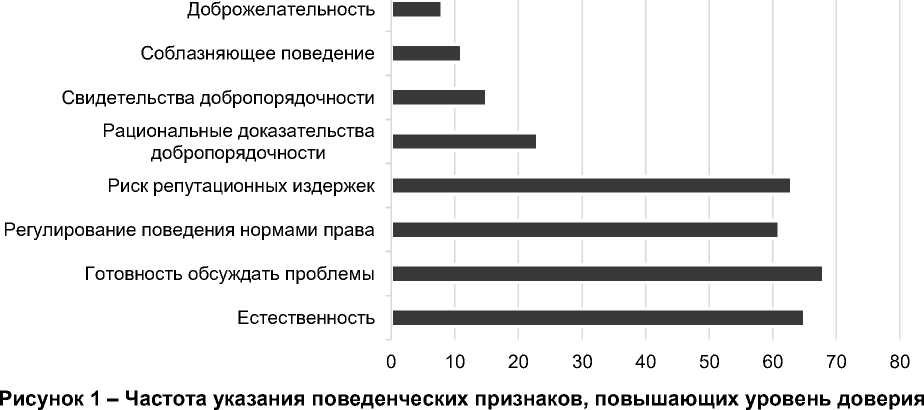

В результате интервью, проведенных с 87 респондентами сразу после того, как их пытались убедить в своей правдивости УУ, были получены неранжируемые ответы, распределенные участниками исследования по шестнадцати категориям. Более подробно частота указания тех или иных категорий представлена в таблице 1, за исключением категорий, предложенных менее чем в 5 %.

Таблица 1 – Частота поведенческих признаков, внушающих доверие

|

Категория |

Частота |

|

1. Естественность поведенческих проявлений и их неизменность независимо от того, убеждал ли один человек другого в чем-либо или это было обычное общение. |

65 |

|

2. Готовность обсуждать проблемы доверия, не минимизируя и не преувеличивая их, а говоря открыто и пытаясь найти решение. |

68 |

|

3. Приведение свидетельств, что поведение убеждающего предопределено нормами права и в случае лжи он будет наказан. |

61 |

|

4. Зависимость поведения человека от социальных групп и наличие у него рисков репутационных издержек в случае лжи. |

63 |

|

5. Попытка приводить рациональные доказательства, свидетельствующие о том, почему можно верить убеждающему. |

23 |

|

6. Свидетельства в пользу своей добропорядочности, не основанные на объективных факторах. |

15 |

|

7. Соблазняющее поведение (кокетливое, стимулирующее сексуальное восприятие и т. п.). |

11 |

|

8. Указания на свою незаинтересованность в исходе диалога. |

10 |

|

9. Доброжелательность (проявляемая в мимике, жестах, интонациях и речевых оборотах). |

8 |

Таким образом, наиболее частыми оказались категории «Естественность поведенческих проявлений и их неизменность независимо от того, убеждал ли один человек другого в чем-либо или это было обычное общение»; «Готовность обсуждать проблемы доверия, не минимизируя и не преувеличивая их, а говоря открыто и пытаясь найти решение»; «Приведение свидетельств, что поведение убеждающего предопределено нормами права и в случае лжи он будет наказан» и «Зависимость поведения человека от социальных групп и наличие у него рисков репутационных издержек в случае лжи». Для наглядности данные по некоторым из категорий представлены на рисунке 1.

На втором этапе исследования было задействовано 84 чел. (трое участников выбыли по разным причинам) . В основной группе (52 чел.) с УУ проводился часовой тренинг по формированию навыков: естественности поведенческих проявлений и их неизменности независимо от того, что лжешь; демонстрации готовности обсуждать проблемы доверия, не минимизируя и не преувеличивая их, говорить о них открыто, пытаясь найти решение; выдачи лживых, но выглядящих как социально детерминированные, гарантий; приведения свидетельств, что поведение убеждающего предопределено нормами права и в случае лжи он будет наказан; указания на зависимость поведения УУ от социальных групп и наличие у него рисков репутационных издержек в случае лжи. В тренинге осуществлялась работа в разных парах и стороны могли обсуждать качество следования трем выбранным категориям. УР не знали о том, что УУ проходили такой тренинг.

В контрольной группе (32 чел.) осуществлялся такой же тренинг, но только в отношении наименее часто указываемых категорий – «Свидетельства в пользу своей добропорядочности, не основанные на объективных факторах», «Соблазняющее поведение», «Указания на свою незаинтересованность в исходе диалога» и «Доброжелательность».

В результате последующего взаимодействия УУ с УР в основной группе поверили лживым утверждениям 19 чел. из 26 участников-реципиентов. В контрольной группе из 16 чел. поверили лживым убеждениям только 7. Данные анализа по четырехпольной таблице представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Статистические критерии оценки исходов и связи факторов

|

Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска |

||

|

Наименование критерия |

Значение критерия |

Уровень значимости |

|

Критерий Хи-квадрат |

4,556 |

p < 0,05 |

|

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса |

3,527 |

p > 0,05 |

|

Критерий Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие |

4,652 |

p < 0,05 |

|

Точный критерий Фишера (двусторонний) |

0,04209 |

p < 0,05 |

|

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом |

||

|

Наименование критерия |

Значение критерия |

Сила связи |

|

Критерий φ Критерий V Крамера Критерий К Чупрова |

0,259 |

средняя |

|

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) |

0,251 |

средняя |

|

Нормированное значение коэффициента Пирсона (C') |

0,354 |

средняя |

Выводы

Условия проведения рандомизированного двойного слепого экспериментального исследования свидетельствуют, что такие поведенческие характеристики, как «Естественность поведенческих проявлений и их неизменность независимо от того, убеждал ли один человек другого в чем-либо или это было обычное общение»; «Готовность обсуждать проблемы доверия, не минимизируя и не преувеличивая их, а говоря открыто и пытаясь найти решение»; «Приведение свидетельств, что поведение убеждающего предопределено нормами права и в случае лжи он будет наказан» и «Зависимость поведения человека от социальных групп и наличие у него рисков репутационных издержек в случае лжи», имели значительно большую частоту встречаемости, чем остальные категории.

При намеренном следовании вышеуказанным поведенческим чертам уровень доверия у убеждаемой стороны (участники-реципиенты) статистически достоверно возрастал в основной группе по сравнению с контрольной и убедительность заявлений такого человека существенно повышалась.

Ссылки:

-

1. Ардашкин И.Б. Доверие в науке и религии: к вопросу о становлении культуры доверия // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 370. С. 56–60.

-

2. Скрипкина Т. Антиномия доверия к миру и доверия к себе в человеческом бытии // Развитие личности. 2011. № 3. С. 111–131.

-

3. Шушпанов С.С. Доверие и справедливость: зависимость формирования представлений о справедливости от общественного доверия // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 3 (88). С. 9–13.

-

4. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 141.

-

5. Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Социологический журнал. 2000. № 1-2.

-

6. Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Модель культуры доверия П. Штомпка: профили рисков [Электронный ресурс] // Credo. 2008. URL: http://credonew.ru/content/view/669/60 (дата обращения: 23.04.2016).

-

7. Ericson E.H. Identity, youth and crisis. New York, 1968. Р. 96.

С. 16–35.

Список литературы Черты поведения, стимулирующие рост межличностного доверия в условиях спора

- Ардашкин И.Б. Доверие в науке и религии: к вопросу о становлении культуры доверия//Вестник Томского государственного университета. 2013. № 370. С. 56-60.

- Скрипкина Т. Антиномия доверия к миру и доверия к себе в человеческом бытии//Развитие личности. 2011. № 3. С. 111-131.

- Шушпанов С.С. Доверие и справедливость: зависимость формирования представлений о справедливости от общественного доверия//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 3 (88). С. 9-13.

- Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 141.

- Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий//Социологический журнал. 2000. № 1-2. С. 16-35.

- Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Модель культуры доверия П. Штомпка: профили рисков //Credo. 2008. URL: http:// href='contents.asp?titleid=9370' title='Credo new'>Credonew.ru/content/view/669/60 (дата обращения: 23.04.2016).

- Ericson E.H. Identity, youth and crisis. New York, 1968. Р. 96.