Дефиниция диалектической взаимообусловленности понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия на эксплицитном и имплицитном уровнях в немецких и русских паремиях

Бесплатный доступ

В данной статье произведен компаративный анализ немецких и русских паремиологических единиц разных тематических групп структурно - смыслового блока «Внутренняя красота + внутреннее безобразие», репрезентирующих диалектическую взаимосвязь понятий красоты и безобразия в обоих сравниваемых языках. В работе указываются данные историко-этимологических и толковых словарей с целью выявления общих и отличительных признаков в семантике ключевых слов паремий.

Красота, безобразие, паремия, этимология, лексема, диалектика, специфика

Короткий адрес: https://sciup.org/148100436

IDR: 148100436 | УДК: 81.37

Текст научной статьи Дефиниция диалектической взаимообусловленности понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия на эксплицитном и имплицитном уровнях в немецких и русских паремиях

Фразеологический материал двух и более языков всегда является богатым источником для исследовательской работы. В ходе языковой выборки нами были найдены паремии, которые выражают диалектическую взаимообусловленность внутренней красоты и внутреннего безобразия эксплицитно и имплицитно. Паремии, эксплицит- но отображающие диалектику внутренней красоты и внутреннего безобразия, сформированы нами в следующие тематические группы: I. «Ум ↔ глупость (ошибки)»; II. «Радость ↔ боль»; III. «Видная личность ↔ подозрения»; IV. «Позитивное желание ↔ ужасные душевные муки».

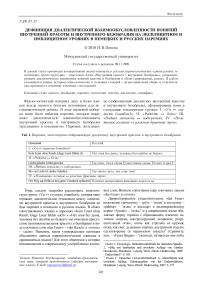

Таб. 1. Паремии, эксплицитно отображающие диалектику внутренней красоты и внутреннего безобразия

|

Немецкий |

Русский |

|

I . «Ум ↔ глупость (ошибки)» |

|

|

Kein Feuer ohne Rauch, kluge Leute fehlen ch. |

Нет огня без дыма, человека без ошибок не бывает. |

|

II. «Радость ↔ боль» |

|

|

Leicht gelacht, leicht geweint. |

Где смех, там и слезы (Смех сквозь слезы. И смех и грех). |

|

III. «Видная личность ↔ подозрения» |

|

|

Wo viel Licht ist starker Schatten. |

Где много света, там гуще тень! |

|

IV. «Позитивное желание ↔ ужасные душевные муки» |

|

|

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen epflastert. |

Благими намерениями вымощена дорога в ад. |

Итак, следует подробно рассмотреть тематическую группу «Ум ↔ глупость (ошибки)», которая явно отражает диалектические отношения между понятиями внутренней красоты и внутреннего безобразия на базе паремий в немецком и русском языках. В обоих сопоставляемых языках в паремиях «Kein Feuer ohne Rauch, kluge Leute fehlen auch» и «Нет огня без дыма, человека без ошибок не бывает» мы отмечаем присутствие противопоставления красоты и безобразия в виде ключевых слов «das Feuer» – «der Rauch» и «огонь» – «дым». Выясним, какие универсальные признаки объединяют данные паремиологические единицы в сравниваемых языках? Для этого обратимся к истории возникновения и современному употреблению ключе-

вых слов. Вначале сопоставим пару ключевых лексем «das Feuer» и «огонь».

Древнегерманское существительное «das Feuer» родственно греческому – «pŷr» – 'огонь' и хеттскому – «pahhur» – 'огонь' и восходит к индоевропейскому корню «*punés» – 'огонь'1 и в современном языке обозначает форму горения с образованием пламени; источник энергии, контролируемый человеком; разрушительный огонь; огонь как стрельба из оружия; огонь как свет; душевная энергия, внутренний подъем, одухотворение (в переносном смысле)2 (Сравните: нем. – «Feuer fangen» – 'увлечься, загореться чем-либо, каким-либо чувством')3 и рус. – «Глаза горят огнем» – 'о страсти'; «Юноша – огонь!» – 'о живом, пылком человеке'4.

Этимология древнерусского слова «огонь» («огнь») показывает, что оно встречается в славянских языках и родственно по происхождению хеттскому – «agniš», это сближает лексемы «das Feuer» и «огонь»5. Современная семантика слова «огонь» схожа со словом «das Feuer»6. Отсюда понятно, что лексемы «das Feuer» и «огонь» максимально приближены друг к другу в семантическом плане, употребляясь в немецком и русском языках в прямом и переносном смыслах.

Древнегерманское слово «der Rauch» восходит к глаголу «riechen» – 'дымиться, курить'7 и обозначает в современном немецком языке 'поднимающееся от горящих материалов и веществ облако из газов'8. Лексема «der Rauch» в разговорном языке может употребляться в переносном смысле – «Rauch in der Küche (Stube, im Haus) – 'домашний скандал, семейные неурядицы'»9.

Древнерусское слово «дым» («дымъ») встречается в славянских языках и родственно наряду с другими языками древневерхненемецкому – «toum» – 'дым, туман, пар', что этимологически сближает лексемы «der Rauch» и «дым»10. Современное значение слова «дым» – 'летучие продукты горения с мелкими частицами угля'11 близко к семантике немецкого слова «der Rauch». Лексема «дым» также как и «der Rauch» может употребляться в переносном значении (Сравните: «Дым коромыслом» – 'шум, беспорядок')12. Отсюда ключевые лексемы «das Feuer» – «огонь» и «der Rauch» – «дым» за счет семантического сходства можно считать эквивалентными.

Таким образом, в паремиях немецкой «Kein Feuer ohne Rauch, kluge Leute fehlen auch» и в русской «Нет огня без дыма, человека без ошибок не бывает» ключевые лексемы употреблены в переносном значении и в целом понимаются как 'все имеет свои причины'. В обоих сравниваемых языках встречаются эквивалентные паремии, типа: «Kein Rauch ohne Flamme» – 'Нет дыма без пламени', «Wo Rauch ist, ist auch Feuer» – 'Нет дыма без огня', т.е. не бывает следствия без причины. Вторая часть данных паремий «…kluge Leute fehlen auch» и «…человека без ошибок не бывает» строятся на основе сравнения, подобного в первой части, где огонь противопоставляется дыму, т.е. как нет дыма без огня и огня без дыма, так нет умных людей, не совершающих ошибки.

Диалектика существования понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия в данных паремиях отображается в обоих языках за счет причинноследственной связи огня и дыма в виде сравнения с умственными способностями, которые могут быть несовершенны. Отсюда ум человека выступает как внутренняя красота, а способность совершать ошибки в качестве внутреннего безобразия в виде негативных действий человека.

Однако в русском языке специфика взаимодействия противоположных понятий красоты и безобразия может проявляться в виде лексем «мудрец», «мудрый» как красота глубокого ума, опирающегося на жизненный опыт, и «простота», «безумье» как утрата разумности в действиях, в поведении и недальновидность ума, заключающаяся в способности сделать глупость.

Проанализируем тематическую группу «Радость ↔ боль» (См. таб.1). Интересно выяснить, как выражается в паремиях «Leicht gelacht, leicht geweint» и «Где смех, там и слезы» диалектика внутренней красоты и внутреннего безобразия? Для этого выделим сначала ключевые слова «gelacht» – «geweint» (нем.) и «смех» – «слезы» (рус.). Сопоставим лексемы «gelacht» – «смех» и «geweint» – «слезы». Партицип 2 «gelacht» образован от глагола «lachen», который является древнегерманским по происхождению и восходит к индоевропейскому корню «*klēg» (Сравниет: в лит. – «klagėti» – 'хихикать, болтать, сплетничать')13.

В современном немецком языке лексема «lachen» обозначает 'радость на лице благодаря мимике; явно веселить кого-либо' (в переносном смысле – «Счастье улыбнулось»)14.

Древнерусское слово «смех» («смъхъ») встречается в славянских языках (Сравните: укр. – «смiх», болг. – «смях», слов. – «smệh», чеш. – «smich», словац. – «smiech»)15. Хотелось бы заметить, что этимология слов немецкой «lachen» и русской «смех» показывает наличие звукоподражательного корня и сближает их в этом плане . Однако этимологически родственными данные лексемы считать нельзя. В семантике слов «lachen» и «смех» подчеркиваются позитивные чувства в виде веселья, радости, удовольствия16.

Немецкое слово «geweint» образовалось от глагола «weinen» - 'проливать слезы' и восходит к древнегерманскому глаголу «weinen» (Сравните: ср.в.н. – «weinen», др.в.н. – «weinōn», нидерл. – «wenen», др.англ. – «wānian») к «weh» – 'причитать над кем-либо'17. Слово «weinen» выражает в языке 'болезненный процесс (состояние), возникающий при сильном внутреннем возбуждении человека'. Может употребляться в сочетаниях типа: «слезы радости, крокодиловы слезы»18.

Древнерусское слово «слеза» («сльза») встречается в славянских языках и родственно за счет прасла-вянской основы «slьza» средненижненемецкому – «slik, slîk» – 'слизь', нововерхненемецкому – «schlickern» – 'проливать', средневерхненемецкому – «slîch» – 'ил'19. Отсюда мы наблюдаем у слов «weinen» и «слеза» этимологическое родство за счет праславян-ской основы «slьza». Среди значений слова «слеза» просматривается 'плач', т.е. то же, что 'проливать слезы', а это сближает лексемы «weinen» и «слеза» в обозначении болезненного процесса у возбужденного человека. Следовательно, в ключевых словах «gelacht» – «смех» и «geweint» – «слезы» мы отмечаем сходство в семантике. Отсюда паремии «Leicht gelacht, leicht geweint» и «Где смех, там и слезы» можно считать эквивалентными, где первая часть обозначает позитивные чувства в виде радости, веселья, удовольствия («gelacht» – «смех»), а вторая – негативные чувства в виде боли («geweint» – «слезы»). Интересно отметить, что оба чувства (позитивные и негативные) возникают в результате сильного внутреннего возбуждения. Диалектика в данных паремиях проявляется за счет взаимодействия понятий внутренней красоты в виде положительных чувств и внутреннего безобразия в виде отрицательных чувств одинаковым образом. Данные паремиологические единицы могут употребляться в разговорной речи как восклицание по поводу чего-нибудь трагикомического, т.е., когда смешно, и досадно в один момент. В русском языке специфичным является то, что негативную часть русской пословицы может обозначать слово «грех» – 'вина, ошибка, неприятность' (Сравните: «И смех и грех»).

Следующая тематическая группа представлена паремиями немецкой «Wo viel Licht ist starker Schatten» и русской «Где много света, там гуще тень!». Выделим ключевые лексемы в обоих сопоставляемых пословицах: «das Licht» – «der Schatten» и «свет» – «тень». Сопоставим пары ключевых слов «das Licht» – «свет» и «der Schatten» – «тень», чтобы выяснить об- щее и отличительное в семантике и этимологии. Благодаря субстантивации западногерманского прилагательного «licht» возникло в XVIII веке имя существительное «das Licht» (Сравните: ср.в.н. – «lieht», др.в.н. – «lioht», нидерл. – «licht», англ. – «light»). Данное слово вначале употреблялось в значении 'осветительные приборы; блеск, сияние; светлое, свет', потом обозначало горящую свечу, источники света или светиль-ник20. В современном немецком языке слово «das Licht» используется для обозначения чего-то, что делает окружение светлым, вещи очевидными благодаря освещению, а также может употребляться в значении 'лампа', 'источник света'21.

Древнерусское слово «свет» встречается в славянских языках со значениями 'мир, люди, свет, день' и родственно наряду с другими языками древневерхненемецкому языку – «hwîз» – 'белый'22, что этимологически сближает лексемы «das Licht» и «свет». Многозначное слово «свет» обладает похожей на немецкое «das Licht» семантикой в обозначении лучистой энергии, воспринимаемой глазом, делающей мир видимым либо источник освещения23. Однако существительное «das Licht» может употребляться переносном смысле 'ум' (Сравните: «sein Lichtleuchten lassen» – 'блеснуть умом, знаниями', 'показать себя с лучшей стороны'. Хотя русское слово «свет» может пониматься, как способность видеть, воспринимать и познавать окружающий мир («Ученье – свет»). Специфичным для русского слова «свет» является устаревшее значение, в котором употребляется данное слово в качестве ласкательного обращения («Свет ты мой ясный!»). Итак, общим значением у слов «das Licht» и «свет» можно считать то, что делает окружающий мир видимым, т.е. воспринимается взглядом.

Древнегерманское существительное «der Schatten» родственно греческому – «skotos» – 'темнота, тьма, мрак, темь' и восходит к индоевропейскому корню «*skot-» – 'темь, темнота'. Данная лексема может употребляться с семантикой 'призрак, душа умершего', которое связано с греческими представлении о жизни мертвых24. Слово «der Schatten» в современном немецком языке понимается как 'более или менее ясно ограниченный', 'образ, узнаваемый в очертаниях как силуэт', 'темное место, пятно', 'тень, призрак' (в царстве теней – в античном мире)

или в переносном смысле 'тот, кто постоянно сопровождает, охраняет'25.

Лексема «тень» встречается в таких славянских языках, как: укр. – «тiнь», словен. – «tenja» – 'тень, силуэт', пол. – «cien» - 'тень', н.-луж. – «sěn» -'тень, мрак'26. В этимологии у данных ключевых лексем мы видим общее значение тени, встречающееся в родственных языках. Однако хотелось бы подчеркнуть общее современное значение 'неотчетливое очертание человеческой фигуры; силуэт, призрак'. Необходимо учитывать в немецкой паремии «Wo viel Licht ist starker Schatten» значение слова «der Schatten» – 'темное пятно', а в русской – «Где много света, там гуще тень!» в слове «тень» – 'подозрение в чем-либо нехорошем'. Оба значения являются негативными и употребляются в переносном смысле. Это является спецификой в обоих сопоставляемых языках. Таким образом, в данных паремиях ключевые лексемы «das Licht» и «свет» представляют позитивное, т.е. светлую сторону мира, а «der Schatten» и «тень» – негативное, т.е. темную сторону мира. Отсюда, учитывая, что в центре мира находится человек, мы предполагаем, что данные пословицы могут употребляться в смысле 'Чем ярче личность человека, чем он виднее, заметнее, тем больше он привлекает внимание, в т.ч. негативного, тем больше пятен и подозрений на нем'. Данный смысл сближает эти паремии.

Однако в немецкой пословице, учитывая семантику слова «das Licht» – 'ум' и в русской – «свет» как познание, значение еще может быть и таким: «чем умнее человек, тем больше негативного к нему внимания». Следовательно, диалектика взаимодействия понятий красоты и безобразия на примере данных паремий отображается в виде всего светлого, наличия умственных способностей, позитивной деятельности человека, выражая внутреннюю красоту, и темного, негативного в виде пятен и подозрений как внутреннего безобразия в сравниваемых языках. В обоих сопоставляемых языках имеет место тематическая группа «Позитивное желание ↔ ужасные душевные муки», которая представлена паремиями немецкой «Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert» и русской «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Проанализируем вначале ключевые слова «der Weg» и «дорога», выясним общее и отличительное в этимологии и современном толковании.

Общегерманское существительное «der Weg» восходит к глаголу «bewegen», представленного индоевропейским корнем «uegh- » – 'двигаться, качаться, ехать, тянуть'27 и обозначает в современном немецком языке полоску, ведущую через местность, по которой можно ходить; направление, по которому следует идти, чтобы достичь определенной цели; ходьба, поездка; возможность или метод решения для достижения цели (в переносном смысле)28. Слово «дорога» употреблялось вначале со значением 'снаряд для ловли рыбы, в основном щуки' и вероятно было заимствовано из скандинавского языка (Сравните: норв. – датск. – «dorg», др.исланд. – «draga» - 'тащить')29, есть сходство последнего «draga» – 'тащить' с одним из значений индоевропейского корня «uegh- » существительного «der Weg». Следует иметь ввиду, что из немецкого «Darge» – 'вид удочки' произошло польское «darka» – тоже.

Отсюда можно предположить, что русское «дорога» этимологически отождествляется с немецким «Darge», значения которых максимально приближены. Современные значения лексемы «дорога» сходны по своему семному составу с немецкой «der Weg»30. Таким образом, слова «der Weg» и «дорога» можно считать эквивалентными. Слова «die Hölle» и «ад» этимологически не связаны. Известно, что древнерусское слово «ад» («адъ») произошло от греческого «άδης»31, а общегерманское слово «die Hölle» в древней Германии обозначало 'пребывание мертвых' и восходит к временам обращения в христианство германских племен. Германское наименование царства мертвых восходит к слову «hehlen», представленное индоевропейским корнем «*kel-» – 'покрывать, прятать. защищать' и отсюда толкуется как 'спасающая'. И если исходить из представления о царстве мертвых может истолковываться как 'родовая гробница, защищенная забором или камнем'. В сложных словах типа: «Höllenangst» – 'смертельный страх', «Höllenschmerz» – 'страшная боль' слово «die Hölle» имеет усилительную функцию32. Этимология трактует слово «die Hölle» еще как 'помещение, в котором можно кого-нибудь укрыть, спасти'.

В современном немецком языке лексема «die Hölle» употребляется с негативным значением и обозначает 'место вечного проклятия для грешников, царство дьявола' (в религиозном плане); 'место сильных мук, чего-то ужасного, непереносимого'33.Семантика русского слова «ад» имеет общие моменты со словом «die Hölle» в обозначении места, где души грешников

Gűnther Drosdowski. Mannheim / Leipzig /Wien/ Zűrich: Dudenverlag, 1989/ – Duden Band 7. S. 803.

после смерти предаются вечным мукам, и в переносном смысле 'тяжелые, невыносимые условия; хаос, ужас'34. Слова «der Vorsatz» и «намерение» этимологически не связаны, однако обладают сходным лексическим значением 'решительно, осознанно предпринять что-нибудь с желанием'35. Лексемы «gut» и «благой» (устар.) имеют общее значение 'хороший'36. Отсюда можно сделать вывод, что пословицы немецкая «Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert» и русская «Благими намерениями вымощена дорога в ад» одинаковым образом выражают диалектику отношений понятий внутренней красоты в виде позитивного желания сделать что-нибудь хорошее и внутреннего безобразия в виде ужасных душевных мук для человека. Однако надо иметь ввиду, что в русской паремио-логии в эксплицитном выражении диалектической связи понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия проявляется специфика. Найденные нами паремии были распределены по тематическим группам:

I. «Ум ↔ дурость, глупость». 1) Век живи, век учись, а дураком помрешь. 2) На всякого мудреца довольно простоты. 3) Умная голова, да дураку досталась. II. «Созидание хорошего ↔ ошибки». 1) Лес рубят, щепки летят. III. «Достоинство человека ↔ заурядность». 1) Сокол с места, а ворона на место. IV. «Простодушие, наивность ↔ неприятности». 1) Простота хуже воровства.

Русские паремиологические единицы могут специфично отображать в языке диалектическую связь понятий внутренней красоты в виде наличия ума (за счет лексем «учиться», «мудрец», «умная голова»), общего позитивного дела («лес рубят»), обладания значительными внутренним качествами («сокол»), доверчивости («простота») и внутреннего безобразия в виде недостаточности ума («дурак», «простота»), возможности ошибиться («щепки летят»), недостойной личности («ворона») и ущерба («воровство»). Нами были найдены паремии, имплицитно отражающие диалектическую взаимообусловленность понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия. Они сформировались в следующие тематические группы: I. «Ангельская (невинная) красота ↔ обман, лицемерие». II. «Краснословие ↔ лицемерие». III. «Позитивные внутренние качества ↔ скрытность».

Проанализируем первую тематическую группу «Ангельская (невинная) красота ↔ обман, лицемерие». В сопоставляемых языках имеют место идиомы «Das Unschuldslamm spielen» (буквальный перевод: 'разыгрывать невинную овечку') в немецком языке и «Прикидываться агнцем» в русском языке. В данных идиомах мы отмечаем противопоставление в виде ключевых слов «das Lamm» – «spielen» и «агнец» – «прикидываться» в обоих сравниваемых языках. Выясним на основе данных идиом, как отображается диа- лектика отношений понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия в немецком и русском языках? Обратимся к этимологии слова «das Lamm». Происхождение данного германского слова непонятное. Производные слова от лексемы «das Lamm» появились лишь в XVII – XVIII веках («ein Lamm werfen» – 'производить ягненка на свет'; «Lämmerwolke» – 'облака в виде барашек')37. В современном немецком языке лексема «das Lamm» употребляется в прямом и переносном смыслах: 'молодая овца; ягненок как символ жертвы Христу; шкура ягненка (барашка); кроткий, терпеливый, снисходительный человек'38. Слово «das Lamm» может употребляться в разговорном немецком языке шутливо, когда говорят о вверенных кому-либо лицах: «народ», «команда»39.

Старославянская лексема «агнец» («агньць» – 'ягненок') заимствована из церковнославянского и являлась обозначением части просфоры как символа жертвенного агнца в христианской литургии40. В современном русском языке является как образ непорочности во плоти представителем Спасителя41. Этимологический анализ показал отсутствие родства.

Следует отметить, что в немецкой идиоме «das Lamm» входит в состав сложного слова, первая часть которого обладает семантикой невинности, хотя она неявно присутствует в данном слове, т.е. дважды подчеркивается непорочность в комплицитном слове «das Unschuldslamm», в отличие от русского, где само слово «агнец» воплощает в себе безгрешного, нравственно чистого человека, отображая внутреннюю красоту. Лексемы «spielen» и «прикидываться» сходны в семантике. Слово «spielen» может употребляться в современном немецком языке для создания ситуации, в которой происходит влияние на кого-либо с какой-то целью для получения результата42.

Русская лексема «прикидываться», т.е. 'притворяться, разыгрывать' может употребляться с семантикой 'принять на себя какой-нибудь вид с целью 43

ввести в заблуждение' , в котором явно просматриваются негативные действия человека. И если в идиоме «Прикидываться агнцем» отрицательное значение просматривается за счет глагола, то в немецкой учитывается семантика и глагола

«spielen», и имени существительного «das Unschuldslamm», которые придают отрицательный семантический оттенок всему выражению.

Таким образом, слова «das Unschuldslamm» и «агнец» представляют собой в переносном смысле человека покорного, безропотного, полного невинности, т.е. чистого в нравственном отношении, отражая тем самым красоту внутреннего мира человека, а в сочетании с глаголами «spielen» и «при- кидываться» представляют негативную сторону человеческого безобразия в виде обмана, лицемерия. Отсюда диалектика взаимовлияния понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия в обоих сопоставляемых языках на примере данных идиом проявляется одинаковым образом за счет сходства в семантике ключевых лексем.

Таб. 2. Паремии, имплицитно отражающие диалектическую взаимообусловленность понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия

|

Немецкий |

Русский |

|

I. «Ангельская (невинная) красота ↔ обман, лицемерие» |

|

|

Das Unschuldslamm spielen. |

Прикидываться агнцем. |

|

II. «Краснословие ↔ лицемерие» |

|

|

|

|

III. «Позитивные внутренние качества ↔ скрытность» |

|

|

Du bist mir gerade der Richtige! Ihr seid mir ja schöne Kadetten! |

Хорош гусь! (ирон., пренебр.) Хороши вы! Ну и типы же вы! |

Сопоставим идиомы и паремии тематической группы «Краснословие ↔ лицемерие» с целью выявления в них диалектики существования понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия.

В немецкой идиоме «Etwas hat einen doppelten Boden» – 'что-либо имеет двойное дно' мы выделяем ключевое слово «doppelt». Обратимся к этимологии данной лексемы. Слово «doppelt» иностранного происхождения, возникшее в XV веке из французского языка (Сравните: «double») в формах «dobbel», «dubbel» в значении 'двойной, двоякий'44 и наложило отпечаток на современную семантику: 'два в одном, дважды'45. Следовательно, в немецком языке на основе вышеназванной идиомы двойственность понятий красоты и безобразия может выражаться за счет употребления в паремиологии слова «doppelt», что является специфичным.

В русских пословицах «На языке – медок, а под языком – ледок», «На устах мед, в сердце лед», «В глаза мил, за глаза постыл», «Мягко стеллит, да жестко спать» тоже отображается двойственность понятий красоты и безобразия за счет противопоставления: «На языке – под языком», «мед – лед», «на устах – в сердце», «в глаза – за глаза», «мил – постыл», «мягко – хрустко».

Противопоставление внутренней красоты в виде краснословия и внутреннего безобразия в виде лицемерия может выражаться в немецком языке на примере идиом «Schöne Worte machen» – 'говорить красивые слова' и «Große Reden schwingen» – 'витийствовать, ораторствовать, т.е. заниматься красноречием с целью понравиться, льстить', а также афоризма «Hinterm Rücken mich mancher bespricht, wär' ich zugegen, er tät es nicht», где внутреннее безобразие отображается в виде словосочетания «Hinterm Rücken bespricht» – 'говорить, обсуждать что-то за спиной'.

Тематическая группа «Позитивные внутренние качества ↔ скрытность» представлена в обоих сравниваемых языках идиомами «Du bist mir gerade der Richtige!» и «Хорош гусь!». Как выражается в них имплицитно диалектика понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия? Выясним это. Выделим ключевые слова в немецком – «richtig», в русском – «хороший». Этимологический экскурс показывает, что лексема «richtig» восходит к «recht» и встречалась в древних германских языках. В настоящее время слово «richtig» может употребляться в роли определения, а именно: 'правильный, верный, настоящий'46, а существительное «der Richtige» – в значении 'тот человек, который нужен'. Древнерусское слово «хороший» вероятно произошло из сокращенной формы на «-шь» от «хоробрый» и в украинском – «хороший», белорусском – «харашыцца» употреблялось в значении

'хвастать, чваниться'47. Мы не наблюдаем этимологического родства, однако значение 'положительный по своим качествам; такой, как следует' у слова «хороший» сближает его с немецким словом «richtig». Но так как слова «richtig» и «хороший» в вышеназванных идиомах употреблены пренебрежительно, в ироничном плане, то данные лексемы и идиомы в целом приобретают негативный смысл, а именно: 'скрытность, изолированность, необщительность человеческой натуры'. В русском языке специфичным является употребление слово «гусь» в значении человека себе на уме48. Таким образом, в данных идиомах мы наблюдаем неявное взаимодействие понятий внутренней красоты в виде наличия позитивных внутренних качеств и отсюда нуждаемости в человеке и внутреннего безобразия в виде скрытности характера и отсюда ненужности человека, т.е. как бы внутренняя красота переходит во внутреннее безобразие и наоборот, сливаясь в одно целое, где красота притягивает, а безобразие отталкивает (Сравните: идиома «Du bist mir gerade der Richtige!» может переводиться как 'Ты мне как раз и нужен!').

Нами была найдена пара идиом «Ihr seid mir ja schöne Kadetten!» и «Хороши вы! Ну и типы же вы!», выражающих имплицитно диалектическую связь понятий красоты и безобразия подобно предыдущим идиомам, где внутренняя красота отображается за счет слов «schön» и «хороший», а внутреннее безобразие – за счет слов «die Kadetten» и «типы» (Сравните: «eine schöne Geschichte» – 'хорошенькое дело', отсюда «schöne Kadetten» – 'хороши типы' в ироническом плане). Лексема «der Kadett» может употребляться иронически в обращении 'тип, брат, супчик'49. Отсюда становится понятно, что в данных идиомах внутренняя красота выражается в виде обладания позитивными внутренними качествами («schön – хороший»). Однако сочетания «schöne Kadetten» и «хороши типы», приобретая иронический смысл, отображают негативный внутренний мир человека (Сравните в ироническом смысле «schön и хороший» → 'дурной, плохой'). В ходе языковой выборки нами была найдена немецкая паремия, обладающая специфичными признаками и не имеющая русского эквивалента в имплицитном отображении понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия, а именно: «Bücher machen keine Weisen» (буквальный перевод: 'книги не сделают мудрецом'), где внутренняя красота выражена словом «die Bücher» – 'книги' как источник знаний, а внутреннее безобразие – «keine Weisen» – 'не мудрец'. В русском языке специфика в диалектическом отражении понятий красоты и безобразия проявляется в паремиях эксплицитно – «Против жара и камень треснет», «Молодйц среди овец» и имплицитно «И сырые дрова загораются», где внутренняя красота выступает в виде метафоры «камень», «дрова» как

'сдержанный, невозмутимый, спокойный человек', «молодец» как 'смелый, самоуверенный' и внутреннее безобразие – «жар», «загораться» как 'постоянные неприятности, трудности, испытания' и «овца» как символ слабости.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа немецких и русских идиом и паремий мы выясняем, что они в сравниваемых языках могут отображать диалектику существования понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия на эксплицитном и имплицитном уровнях одинаковым образом и со спецификой. Компаративный анализ паремиологических единиц продемонстрировал схожее эксплицитное проявление диалектических отношений противоположных понятий, а именно: понятие внутренней красоты в виде наличия умственных способностей (Смотрите таблицу) («das Feuer – огонь), позитивных чувств в виде радости, веселья, удовольствия («gelacht – смех»), в виде яркой, видной личности («das Licht – свет») и в виде желания сделать что-нибудь хорошее («der Weg – дорога») и внутреннего безобразия в виде способности ошибаться («der Rauch – дым ), болезненных чувств («geweint – слезы»), подозрения («der Schatten – тень») и ужасных душевных мук («die Hölle – ад»). Идиомы «Das Unschuldslamm spielen» – «Прикидываться агнцем», «Ihr seid mir ja schöne Kadetten!» – «Хороши вы! Ну и типы же вы!» могут отражать диалектику существования понятий красоты и безобразия одинаково. Но может проявляться специфика за счет слов «doppelt» и противопоставлений «мед-лед», «мил – постыл», «мягко – хрустко», «молодец – овца» и слова «гусь».

В целом диалектическая взаимообусловленность понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия в обоих сравниваемых языках выражается в виде двойственности, т.е. оба понятия красоты в виде нравственной чистоты, красноречия, наличия позитивных качеств, смелости, самоуверенности и безобразия в виде обмана, лицемерия, скрытности характера, слабости представляют единое целое (Сравните: «Das Unschuldslamm spielen» – «Прикидываться агнцем», «Einen doppelten Boden» – «На языке – мед, под языком – лед»; «der Richtige!» – «Хорош гусь!», «schöne Kadetten» – «хороши типы»). Специфика в диалектическом проявлении понятий красоты и безобразия говорит нам о том, что немецкий и русский языки, являясь отдаленно родственными, обладают своеобразной этимологией и семантикой.

Список литературы Дефиниция диалектической взаимообусловленности понятий внутренней красоты и внутреннего безобразия на эксплицитном и имплицитном уровнях в немецких и русских паремиях

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 185.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 572.

- Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики: Свыше 12000 слов -М.: 1994. -С. 213.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов/Под общ. ред. проф. Л.И.Скворцова. -М.: 2005. -С. 431.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т./Пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева. -4-е изд., стер. -М.: 2007. -Т.3. -С.118.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 574.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 1358.

- Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики:… -С. 577.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.… -Т.1. -С.558.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: -С. 181. Там же. -С. 181.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 399.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 1039.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка… -Т.3. -С.687.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: -С. 722.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 806.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 1909.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. -Т.3. -С.668.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 419

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 1076.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка… -Т.3. -С.575 -576.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: … -С. 689.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 622.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S. 1448.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка… -Т.3. -С.43.

- Duden C. Etymologie. Herkunftsworterbuch der deutschen Sprache. 2., vollig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gunther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zurich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 803.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.1900 -1901.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка… -Т.1. -С.530.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: … -С. 172.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.… -Т.1. -С.61.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 288 -289.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.844.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка:… -С. 21.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.1870

- Ожегов С.И. Словарь русского языка:… -С. 373.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка:… -С. 50.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 402.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.1043.

- Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики: … -С. 441.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.… -Т.1. -С.61.

- Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. -М.: 2005. -С.70

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: … -С. 12.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.1578.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: … -С. 589.

- Duden C. Etymologie. Herkunftswőrterbuch der deutschen Sprache. 2., vőllig neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gűnther Drosdowski. Mannheim/Leipzig/Wien/Zűrich: Dudenverlag, 1989/-Duden Band 7. S. 133.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.416.

- Duden C. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag, 2007. S.1396.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. … -Т.4. -С.267.

- Даль В.И. Толковый словарь русского языка. … -С.70

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: …-С. 201.