Деформации контакта офиолитовых и палеоостроводужных комплексов южной части Полярного Урала

Автор: Сычев С.Н., Куликова К.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (205), 2012 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения структурных характеристик зоны контакта офиолитового и палеоостроводужного комплексов южной части Полярного Урала сделан вывод о многостадийности происшедших здесь деформаций. Установлено, что на постнадвиговом этапе коллизии разломы зоны контакта подвергались левосторонним и правосторонним сдвиговым смещениям. На позднем коллизионном этапе происходило сначала сжатие вдоль, а затем поперек Уральского складчатого пояса.

Структурная эволюция, офиолиты, островная дуга, полярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129050

IDR: 149129050

Текст научной статьи Деформации контакта офиолитовых и палеоостроводужных комплексов южной части Полярного Урала

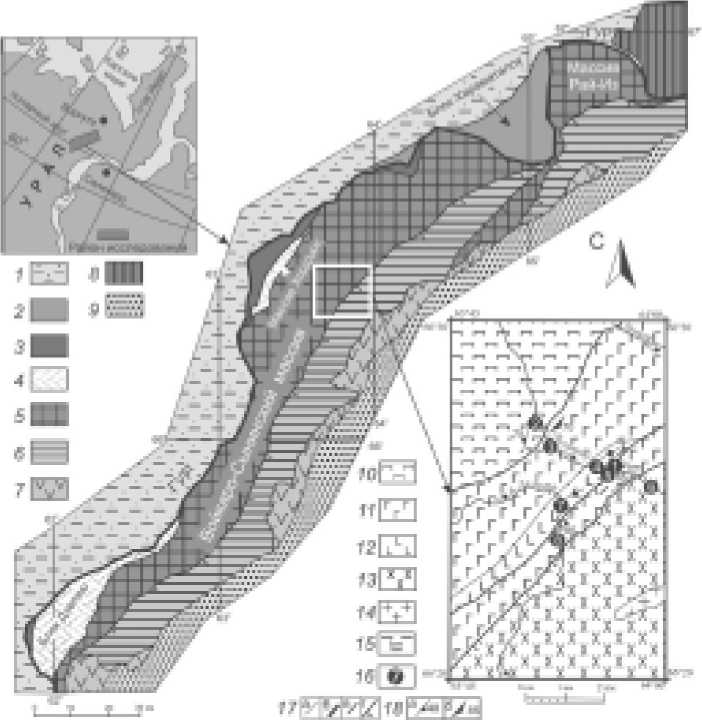

Офиолиты Войкаро-Сынинского массива вместе с перекрывающими их островодужными комплексами пород (рис. 1) входят в систему аллохтонов, надвинутых на континентальную окраину Восточно-Европейской платформы в конце среднего — позднем палеозое [10, 14, 16, 17, 19, 20 и др.]. Комплексы офиолитовой ассоциации рассматриваются как фрагменты мантии и коры океанического типа, сформировавшиеся в задуговых окраинных бассейнах [19]. Войкаро-Сынинин-ская офиолитовая ассоциация состоит из трех комплексов: райизско-вой-карского дунит-гарцбургитового, кэр-шорского преимущественно габбро-вого и лагортаюского долеритового, а Войкарская островная палеодуга на данном участке представлена собским плагиогранит-диоритовым и янаслор-ским гранитным комплексами (рис. 1). В ряде опубликованных работ были рассмотрены особенности строения полярноуральских офиолитов [19,20, 26 и др.], лагортаюского комплекса параллельных даек [8, 28, 29], а также островодужные образования [26, 18 и др.].

В пределах Уральского орогена распространены в основном надвиго-вые и сдвиговые деформации. Надви-говые деформации впервые были выделены в работах К. Г. Войновского-Кригера [1], а затем в работах Н. П. Хераскова [27], А. С. Перфильева [9, 10], К. П. Плюснина [13], М. А. Камалетдинова [5] и др. Широкое развитие субмеридиональных сдвигов на Урале отмечал еще А. П. Карпинский в 1919 г. [6]. Позднее К. П. Плюсниным [12] и другими исследователями на Южном Урале были установлены левосдвиговые смещения, произошедшие в течение палеозоя и мезозоя. Образование надвигов и связанных с ними сдвигов вследствие косо ориентированной коллизии обсуждалось в работах В. Н. Пучкова [15] и К. С. Иванова [4] и было подтверждено данными о мезоструктурных элементах, полученными С. Е. Знаменским [2,3], Г. А. Петровым [21], С. Н. Сычевым и К. В. Куликовой [7, 21-25].

Ниже приводятся результаты исследования структурной эволюции зоны контакта офиолитового и палеоостроводужного комплексов южной части Полярного Урала в районе среднего течения рек Лагортаю и Большая Лагорта.

В ходе полевых работ нами проводилось изучение структурно-геометрических характеристик индикаторов перемещений — осей вращения будин и порфиробластов, а также индикаторов палеонапряжений — плоскостей сопряженных трещин. По ориентировке этих плоскостей затем вычислялись оси сжатия [30].

Были выявлены два главных типа структур: ранние пластические деформации, представленные деформированными будинами и порфиробла-стами, и более поздние хрупкие деформации, которые фиксируются по сопряженным трещинам. При анализе структурных данных мы выделили четыре стадии деформации, приуроченные к определенным этапам коллизионного процесса.

Прежде всего следует отметить, что на изучаемой территории нами не зафиксированы деформации, характерные для зоны Главного Уральского разлома (ГУР) и отвечающие региональному надвигообразованию, т. е.

Рис. 1. Схема геологического строения южной части Полярного Урала. На врезке показана геологическая карта среднего течения рек Лагортаю и Большая Лагорта.

1 — формации палеозойской пассивной окраины Восточно-Европейского континента; 2 — докембрийские метаморфические образования Хараматалоуского блока; 3 — метаморфиты зоны ГУР (пальникшорскаятолща); 4 — метаморфизованные ультра-мафит-мафитовые породы; 5 — раннепалеозойские габбро-гипербазитовые офиолитовые массивы; 6 — девонские островодужные гранитоиды собского и янаслорского комплексов; 7 — островодужные вулканогенно-осадочные образования позднесилу-рийско(?)-девонского возраста; 8 — докембрийские метаморфические образования Харбейского блока; 9 — мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 10—14 — комплексы пород: 10 — райизско-войкарский дунит-гарцбургитовый, 11 — кэршорский дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый, 12 — лагортаюский долеритовый, 13 — собский плагиогранит-диоритовый, 14 — янаслорский гранитный; 15 — бластомилониты; 16 — номер участка структурных измерений; 17 — геологические границы и разрывные нарушения: а — интрузивные контакты, б — ГУР, в — прочие разломы, г — надвиги; 18 — элементы залегания: а — сланцеватости, б — полосчатости

основному этапу формирования структуры Урала. Поскольку были обнаружены только более поздние сдвиговые смещения, система нумерации стадий деформации начинается с D n .

Сдвиговые деформации постнад-вигового этапа (стадии Dn+1 и Dn+2) нами интерпретировались по осям вращения будин и порфиробластов в апогаббровых бластомилонитах кэр-шорского комплекса. Оси вращения (рис. 2, аз. пр. 1) погружаются на восток под углом 50—60°, и морфология структур указывает как на правосдвиговые, так и на левосдвиговые смещения. Определение последовательнос ти левого и правого сдвигов по полевым данным не представляется возможным. Однако можно констатировать, что на постнадвиговом этапе контакт лагортаюского и кэршорско-го комплексов подвергался левосторонним и правосторонним сдвиговым смещениям.

Хрупкие деформации позднего коллизионного этапа (сопряженные трещины) наблюдаются во всех рассматриваемых комплексах и секут зоны распространения бластомилонитов. У осей сжатия, вычисленных по сопряженным трещинам, отмечается переменная ориентировка. Среди них преобладают оси сжатия с

СЗ—ЮВ и СВ—ЮЗ направлениями (рис. 2, аз. пр. 2—8). В ходе полевых наблюдений удалось установить, что сопряженные трещины с осями сжатия СЗ—ЮВ простирания смещают сопряженные трещины с осями сжатия СВ— ЮЗ ориентировки, поэтому оси сжатия СВ—ЮЗ простирания интерпретируются нами как начальная стадия хрупкой деформации (Dn+3), а оси СЗ—ЮВ ориентировки — как конечная стадия (Dn+4). На стадии Dn+3 сжимающие напряжения были направлены вдоль Уральского орогена (рис. 2, аз. пр. 3—8), а на стадии Dn+4 они поменяли ориентировку и стали перпендикулярными его простиранию (рис. 2, аз. пр. 2—5,8). Обобщающая схема структурной эволюции изученных нами геологических объектов представлена на рис. 3.

Таким образом, приведенные выше данные указывают на многостадийность деформаций, произошедших в юной части Полярного Урала. В породах лагортаюского комплекса и его обрамления идентифицированы четыре стадии деформаций, но не выявлены деформации, отвечающие региональному надвигообразованию. Выявлены две стадии пластических деформаций (постнадвиговый этап) и две стадии хрупких деформаций (поздний коллизионный этап). Стадии деформаций Dn+1 и Dn+2 установлены только в бластомилонитах на контакте лагортаюского и кэршорского комплексов, а стадии Dn+3 и Dn+4 фиксируются на всей изученной территории. На стадиях Dn+1 и Dn+2 разломы южной части Полярного Урала были левосторонними и правосторонними сдвигами, последовательность перемещений по которым определить не удалось. Затем, на стадии Dn+3 происходило сжатие вдоль структуры Урала, эта ориентировка появилась скорее всего вследствие неравномерного совмещения различных палеоокеани-ческих комплексов, образующих в современном плане рисунок с «заливами и пережимами». Потом на стадии Dn+4 сжимающие напряжения поменяли ориентировку и стали поперечными. Такое изменение ориентировки оси сжатия, вероятно, связано с возобновлением действия поперечных напряжений в ходе коллизионного процесса.

Авторы благодарят А. К. Худолея (СПбГУ), Д. Н. Ремизова и С. Ю. Петрова (ФГУП «ВСЕГЕИ») за конструктивное обсуждение полученного материала и плодотворные дискуссии.

Рис. 2. Азимутальные проекции линейных структурных элементов (нижняя полусфера). В левом верхнем углу указаны номера проекций, соответствующие участкам структурных измерений (см. рис. 1), под стереограммами — оцифровка изолиний в процентах и количество замеров (N)

Работа выполнялась при поддержке темплана НИР СПбГУ и ФЦП «Кадры». Госконтракт № 14.740.11.0187.

Список литературы Деформации контакта офиолитовых и палеоостроводужных комплексов южной части Полярного Урала

- Войновский-Кригер К. Г. Два комплекса палеозоя на западном склоне Полярного Урала // Сов. геология, 1945. № 6. С. 27-44.

- Знаменский С. Е., Знаменская Н. М. Роль сдвиговых дуплексов в региональном структурном контроле позднепалеозойского золотого оруденения Магнитогорской мегазоны (Южный Урал) // Литосфера, 2009. № 4. С. 83-92.

- Знаменский С. Е., Знаменская Н. М. Структурные парагенезисы и фазы деформаций Восточно-Уральской мегазоны на широте профиля Уралсейс (URSEIS-95) // Геологический сборник № 5 / ИГ УНЦ РАН. Уфа: Дизайн ПолиграфСервис, 2006. С. 18-29.

- Иванов К. С. Оценка палеоскоростей субдукции и коллизии при формировании Урала // Докл. РАН, 2001. Т. 377. № 2. С. 231-234.

- Камалетдинов М. А. Покровные структуры Урала. М.: Наука, 1974. 230 с.