Деятельность медико-санитарного отдела Американской администрации помощи в Самарской губернии (1921–1923 гг.)

Бесплатный доступ

В статье исследуется деятельность медико-санитарного отдела АРА в Самарской губернии в период голода 1921-1922 годов. АРА действовала в России в 1921-1923 г. Автор рассматривает конкретные меры помощи, реализуемые АРА для поддержания системы здравоохранения губернии, в том числе деятельность американских врачей и медико-санитарных отделов, снабжение медикаментами, прививочные кампании и борьбу с социальными болезнями. Анализируются методы работы, а также порядок взаимодействия отдела АРА с советской властью в 1921-1923 гг. Помощь АРА явилась весомым вкладом в борьбу с голодом. Благодаря деятельности медико-санитарного отдела АРА и его главы - доктора Ф. Фукара - все лечебные учреждения Самарской губернии во время голода могли правильно функционировать и спасли тысячи людей, обреченных на смерть.

Голод в поволжье 1921-1922 годов, американская администрация помощи (ара), самарская губерния, губздравотдел, медицинская помощь, борьба с эпидемиями, фредерик фукар

Короткий адрес: https://sciup.org/148330832

IDR: 148330832 | УДК: 93/94 | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-46-56

Текст научной статьи Деятельность медико-санитарного отдела Американской администрации помощи в Самарской губернии (1921–1923 гг.)

профессиональных сообществ, далеких от политики, в ситуации преодоления международного хаоса и последствий Первой мировой войны. Особого внимания и изучения заслуживает деятельность иностранных благотворительных организаций по борьбе с эпидемиями в указанный период.

Деятельность иностранных организаций в Поволжье в период голода широко освещена в работах российских исследо-вателей1. Часть научных работ посвящена вопросам борьбы с эпидемиями, помощи медицинским учреждениям, проведению санитарно-гигиенических кампаний2. Среди исследований зарубежных авторов можно выделить работу официального историографа АРА Г. Фишера, которая включает раздел о реализации медицинской программы в России3. Деятельность медицинского подразделения Самарского отделения АРА до настоящего времени подробно не исследовалась.

Помимо основной миссии - снабжения населения, и в первую очередь детей, про- довольствием - АРА начала с 1921 года осуществлять медицинскую помощь. Медицинская деятельность была новым опытом для сотрудников организации. В предыдущих своих миссиях АРА этим не занималась, но «медицинский голод», который они увидели в России, заставил изменить порядок. В октябре 1921 г. при главном управлении АРА в Москве был образован медико-санитарный отдел во главе с Г. Бьюкисом. Отдел начал свою работу в Москве, Петрограде, в Татарской республике, в ноябре добавились Симбирск, Саратов, Царицын, Оренбург. Позже органзации АРА разворачиваются в Марийской и Чувашской областях, на Южном Урале, Украине и в Белоруссии.

В российской миссии AРA в 16 округах работали 30 врачей-американцев, численность американских граждан, занимавшихся в медико-санитарных отделах делопроизводством, в июле 1922 года достигла 40 человек. Самой важной обязанностью медико-санитарных отделов было наблюдение за снабжением медицинских учреждений. Это потребовало проведения инспекций для определения потребностей и обеспечения надлежащего использования материалов после доставки4.

В сентябре 1921 года формируется Самарский округ АРА, который по май 1922 года возглавляет У. Шафрот, а с мая 1922 года - Р. Аллен. В октябре 1921 г. представители медико-санитарного отела АРА начинают знакомиться с состоянием лечебных учреждений и детских домов в Самаре. С декабря 1921 года до прекращения деятельности отдела - 20 мая 1923 года - его возглавлял майор армии США - доктор Фредерик Фукар5. Исключением являлись несколько недель зимой 1923 года, когда его заменял доктор Джон Тул – руководитель Саратовского медико-санитарного отдела АРА.

Фукар добирался в Самару из Москвы по железной дороге. Позже он вспоминал, что «мы с моим американским коллегой большую часть времени проводили, опрыскивая наше купе порошком от паразитов». Тем не менее, когда он прибыл, он все равно ока- зался «паршивым» (покрытым вшами). Пройдет несколько нервных дней ожидания, прежде чем он будет уверен, что не заразился тифом6.

Самарский округ разбили на несколько районов общей площадью 103344 квадратных километра, которые в основном совпадали с границами уездов: Кошкинский, Мелекесский, Самарский, Ставропольский, Пугачевский, город Самара, Бузулукский, Клявлинский 7. Позже в состав округа вошли уезды соседних Симбирской и Пензенской губерний.

Успех американской миссии во многом зависел от организации сотрудничества с местной администрацией, а также местными практикующими врачами. С 1918 г. по 1928 г. здравоохранением Самарской губернии управлял Самарский Губернский отдел здравоохранения (Самгубздрав). С декабря 1921 г. по 1924 г. Самгубздрав возглавлял Георгий Федорович Пяткин, бывший председатель Исполкома Наро-Фоминского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Московской губернии, мобилизованный ЦК РКП(б) для работы по прекращению голода в Самарской губернии.

Как отмечал Г.Ф. Пяткин, сначала контакт с Губздравом и с другими иностранными организациями у медико-санитарного отдела АРА «был налажен слабо»8. И если с Губздравом, Самарской губернской комиссией помощи голодающим (Губкомголод), местным врачебным сообществом со временем удалось установить нормальные рабочие отношения, то с другими миссиями их так и не возникло.

Для организации работы и определения объемов и содержания необходимой помощи медико-санитарный отдел АРА начинает сбор статистической информации. Многие сведения получали в Губздраве, но статистика была неполная и часто неточная. Между тем в ежемесячных отчетах в центр требовалась полная и точная информация. Сотрудники отдела лично инспектируют лечебные учреждения, детские приемники и детские дома, собирая актуальную информацию.

Голод парализовал работу лечебных учреждений. В больницах не хватало топлива и продовольствия, белья, медикаментов и медицинского персонала. Из-за отсутствия финансирования в 1921-1922 гг. лечебные учреждения в губернии стали массово закрываться. В мае 1922 года в стране был осуществлен перевод учреждений здравоохранения на местные бюджеты, что еще больше ухудшило финансирование. Помощь была жизненно необходима. АРА никогда не брали больницы на полное обеспечение, как это делали, например, шведы, но помогали всем необходимым везде, где это требовалось.

С января 1922 года все уездные больницы и губернская столица стали снабжаться различными медикаментами, перевязочным материалом, медицинскими инструментами, постельным бельем, одеялами, теплой одеждой со склада АРА. Также все больницы Самарской губернии, за исключением Бузулукского района – там работали квакеры, снабжаются дополнительным детским питанием. С марта 1922 года АРА ввиду тяжелого положения персонала больниц начала выдавать им кукурузные пайки. Всего больным и служащим было выдано свыше 11 тыс. кукурузных пайков, дополнительного питания больным - 7 тыс. порций.9

Необходимо отметить, что весь период своей деятельности в губернии медотдел АРА занимался поддержкой медицинского персонала и семей умерших врачей. Для определения нуждающихся в помощи в отдел приглашалась комиссия из 6-7 врачей, живущих в г. Самаре, а также представитель из бюро секции врачей. Четыре раза производилась выдача продуктовых и мануфактурных посылок. Всего было выдано: 90 мануфактурных посылок, 235 продуктовых посылок, 165-ти врачам выдавали необходимое белье10.

Кроме учреждений Губздрава снабжались всем необходимым больницы и амбулатории Губернского отдела народного образования (Губнароба). Они получали детское белье, одеяла, простыни, столовую и кухонную посуду. Помощь поступала также в детские дома, детсады, детские приемники, школы, интернаты, дома престарелых, научные медицинские учреждения. Клиники медицинского факультета Самарского университета были снабжены микроскопами, рентгеновскими принадлежностями и всем необходимым со складов АРА.

Главным принципом снабжения медучреждений была передача медицинских грузов со склада АРА непосредственно в учреждения. В Самаре лечебные учреждения Губздрава, Дорздрава, Рупвода, Губнароба, Русского Красного Креста и детские дома получали груз со склада медико-санитарного отдела сами, а в уездах – со складов АРА от уездных инспекторов. Распределение груза между учреждениями всегда производил лично доктор Фукар11.

Все учреждения, получившие медгруз, обязаны были для устранения злоупотреблений принимать его через Комиссию, составлять акт, копия которого присылалась в отдел. Летом 1922 г. в отделе служил врач-контролер, который обследовал все медучреждения Самары с целью проверки расходования помощи АРА. В конце 1922 г. функцию контроля взял на себя Губздрав. В уездах распределением и контролем занимались инструкторы АРА.

Доставка грузов в районы часто вызывала затруднения. Их транспортировку обязаны были обеспечивать местные власти, что в сложившихся условиях было непростой задачей. У АРА имелось 11 собственных машин. Но в некоторые уезды зимой и в распутицу проехать было невозможно. Приходилось отправлять грузы окружным путем по железной дороге, например для Пугачевского уезда - через Пензу-Саратов12.

Местные комитеты АРА составили списки голодающих детей для организации их питания в столовых. При отборе детей прежде всего ориентировались на состояние здоровья, требуя, по возможности, результаты заключения врачебных комиссий. Отбирали самых слабых. Когда дети начали приходить в столовые, часто грязные и больные, появились случаи заражения сотрудников столовых сыпным тифом, основными разносчиками которого были вши.

Отдел пригласил педиатров Шульц и Ва-лицкого, которые должны были осматривать детей перед посещением столовых в Самаре. По результатам осмотра больным детям запрещали посещать столовую до выздоровления и выдавали карточку, по которой родители могли получать паек за ребенка. Грязных и завшивленных детей отправляли в баню, выдавали им мыло и полотенце, а одежду дезинфицировали в пароформалиновой камере. Для мытья детей был образован банный отряд. Дети от 3 до 7 лет посещали баню в сопровождении родителей, которые заодно мылись и сами. И если сначала дети шли в баню неохотно, то впоследствии некоторые даже просились, чтобы их туда отправили13. Помимо тифа педиатры выявляли другие заразные заболевания - корь, коклюш, дифтерию, скарлатину, распространение которых также необходимо было предотвратить.

В феврале 1922 года инспекторы АРА констатировали снижение детской смертности в губернии. Объективных статистических сведений привести невозможно, т.к. статистика либо не велась, либо не охватывала всего происходящего вокруг.

Для служащих АРА в феврале 1922 года была организована амбулатория, где они могли получать бесплатную медицинскую помощь и лекарства. Доктор Румш, заведующий лабораторией, должен был посещать больных служащих на дому.

Состояние больниц в губернии было удручающим: большинство не ремонтировались с 1914-1915 годов. Самарский Губз-дравотдел обратился к АРА за помощью в проведении ремонта лечебных учреждений. Главное управление АРА после обращения доктора Фукара ответило положительно. Врачи городских больниц и уездные инспекторы АРА предоставили сметы, и Губздра-вотдел начал ремонт. АРА было выделено на ремонт больниц города Самары 6388 пудов кукурузы и 1881 пуд 28 фунтов муки, на ре- монт уездных больниц – 20681 пуд кукурузы и 6388 пудов овса14. Ввиду дороговизны продуктов и дешевизны рабочих рук на такое количество продовольствия можно было многое сделать. За производством ремонта в Самаре наблюдал в качестве консультанта от АРА инженер В.К. Сухов. Ремонт был закончен в августе 1922 года.

Важнейшей задачей здравоохранения губернии являлась работа по предотвращению эпидемий. Густонаселенное Поволжье являлось одной из самых опасных в эпидемиологическом плане областей. Среди ослабленных голодом людей эпидемии распространялись с огромной скоростью. Наиболее распространены в Самарской губернии были различные тифы и натуральная оспа. Вместе местная власть и АРА работали над борьбой и предотвращением эпидемических заболеваний, проводя обширные кампании санитарии и вакцинации.

Государственные меры по борьбе с заразными заболеваниями были малоэффективны из-за недостатка ресурсов. Например, зимой 1919 г. в Самаре главным средством борьбы с эпидемией тифа стало строительство в местах скопления людей вошебоек: раздавали резиновые лопатки, которыми колотили по одежде, чтобы перебить вшей.

Катастрофически не хватало прививочных препаратов. Производством сывороток и вакцин в губернии с 1895 года занимался Самарский бактериологический институт имени доктора Ру, ставший после 1917 года лабораторией им. Ру при Губернской советской больнице. Голод, эпидемии, нищета, ослабление дисциплины чуть было не привели к полному уничтожению учреждения. Медотдел АРА взял на полное содержание на весенние и летние месяцы всех 24-х сотрудников лаборатории. Они были обеспечены питанием, бельем, посудой, химическими препаратами, лабораторными принадлежностями. В 1920-1922 гг. на пожертвования иностранных миссий сотрудники лаборатории произвели 29592 дозы дифтерийной сыворотки для предохранительных впры- скиваний по 500 единиц и 2597 лечебных доз15. АРА доставила в губернию тетравакцину, шприцы и все необходимое для проведения прививочной кампании.

Первые прививочные отряды медотде-ла были организованы в апреле и работали до августа 1922 года. Они прививали детей, питающихся в столовых, и взрослых, получающих пайки. В Самаре работали 7 отрядов, которые сделали 14750 прививок противохолерной тетравакциной и 360 противооспенной вакциной детям и 14000 прививок тетравакциной взрослым. В уездах работали 123 отряда. Отряд состоял из врача, фельдшера и санитара. Уездными отрядами было произведено 400000 прививок тетравакциной и 17000 - оспенным детритом16.

Такая обширная прививочная кампания была проведена в губернии впервые. Она проходила очень трудно. Крестьяне боялись прививок, не понимали их значения и избегали разными способами. За отказ от прививки грозило исключение из списков питающихся в столовых АРА. Если эта мера не действовала, обращались за помощью к Самарскому боевому отряду Эпидчека, занимавшемуся очисткой улиц, изоляцией больных, вывозом трупов и т.д. Бойцы отряда обладали исключительными полномочиями и имели право пустить в ход оружие, если считали, что дело угрожало эпидемической ситуации17. В итоге 50% питающихся от АРА – около 1 млн человек - были привиты, 25% имели медотвод, остальные – уклонисты18.

В начале мая 1923 года медотдел АРА организовал отряд для прививания тетравакциной детей, питающихся в столовых АРА в г. Самаре. Врачи сделали 5065 прививок: первичных – 3917, вторичных - 2724. Повторно привитых при этом оказалось 54%19.

Одной из главных причин массового распространения эпидемий в городах было антисанитарное состояние жилых домов, хозяйственных помещений, улиц. «Самара грязна. Самара ужасна. Мы захлебываемся в лужах грязи, вязнем в кучах навоза», - с болью пишет неравнодушный самарский житель на страницах губернской газеты, при- зывая горожан к соблюдению санитарных норм20. Ассенизационный обоз, вывозящий из города нечистоты в цистернах, которые тянули лошади, из-за недостатка фуража сократился с августа 1921 г. по февраль 1922 г. с 1727 цистерн до 7921. Нечистоты стекали в Волгу. Рабочие и служащие санитарного транспорта Губздрава, бойцы эпидотряда голодали, не имели элементарной одежды и обуви, что значительно снижало эффективность их работы. Медицинский отдел АРА выделил им необходимую одежду и обувь, предоставил дополнительные пайки.

В неудовлетворительном состоянии находился водопровод губернской столицы. Зараженная вода – основная причина вспышек холеры. В городском водозаборе также обнаружили тифозные палочки. АРА на свои средства исследует городской водопровод и помогает в его ремонте. Доктор Фукар добивается доставки из США мощного аппарата для хлорирования воды. В июле 1922 года его установили в систему городского водоснабжения, но сразу не подключили, видимо, опасались неизвестного новшества. В столовых АРА и в банях, где мылись дети, установили баки «Листера» для хлорирования воды22. Хлорирование воды, как и прививки, вызывало у населения боязнь. Служащим АРА приходилось объяснять, почему нужно хлорировать воду и что это безопасно.

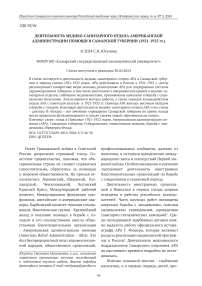

Предпринятые меры привели к конкретным результатам. Количество заболевших инфекционными заболеваниями, за исключением малярии, в 1922 году значительно сократилось, эпидемией это уже назвать нельзя (табл. 1).

В августе 1922 года медотдел АРА усилил меры по борьбе с привозной инфекцией, главным образом сыпного и возвратного тифа. Голод поднял с мест огромное количество народа в поисках «хлебных мест». Государство приняло решение о планомерном выселении граждан из голодающих губерний. Большинство беженцев передвигались по железной дороге в Среднюю Азию, незначительная часть – в Западную Сибирь. В декабре 1921 г. организованное переселе-

Таблица 1 . Заболеваемость малярией в Самарской губернии в 1921-1924 гг. (чел.) 23

|

Годы |

Население |

Заболело всеми заразными заболеваниями |

Заболело малярией |

|

1921 |

2819969 |

203868 |

144921 |

|

1922 |

2370000 |

172640 |

302197 |

|

1923 |

2194910 |

84185 |

714257 |

|

1924 |

2257031 |

141515 |

466363 |

ние было приостановлено вследствие большого скопления беженцев на железнодорожных станциях24.

Сотрудники эвакопунктов, отвечавшие за работу с беженцами, сами нуждались в поддержке. Часть сотрудников Линейного пункта железной дороги и Изолятора пропускного пункта в Самаре, занимавшегося стационарным лечением беженцев, взяла на содержание АРА. На железнодорожных станциях Самара и Кинель были созданы амбулатории АРА. Сотрудниками амбулаторий ежемесячно осматривались до 200 поездов и оказывалась медпомощь свыше 2500 тыс. человек25.

Для предотвращения распространения тифа в Самаре медотдел АРА организует по просьбе Губздравотдела бесплатную баню для беднейшего населения, безработных, детей из детских домов, студентов университета, рабочих Губпрофсовета и Губз-дравотдела. АРА взяла на себя ремонт помещения городской бани № 4, содержание служащих, выдачу мыла и оборудование бани. Губкомголод взялся обеспечить баню топливом. С 3 января 1923 года баня начала функционировать. Но скоро оказалось, что снабжать ее топливом у Губкомголода нет возможности. Медотдел АРА берет на себя и доставку топлива. В бане проводили дезинфекцию белья, используя пароформалиновую камеру, вмещавшую 200 комплектов белья. Вымыться в бане можно было, имея ордер, который получали сотрудники перечисленных учреждений или горожане непосредственно в бане, предоставив справку от домкома или милиции о нуждаемости. По ордеру можно было мыться два раза в месяц, без ордеров пускали учащихся школ. Пропускная способность бани составляла

2000 человек в день. С 3 января по 31 мая 1923 г. в бане вымылось 217860 чел. При бане работали две парикмахерские и амбулатория. Два врача амбулатории оказывали бесплатную медицинскую помощь и производили осмотр посетителей26.

Кривая заболеваемости брюшным и возвратным тифом зимой 1922-23 года в губернии уверенно пошла вниз. Эту зиму можно назвать благополучной, если учесть, что в предыдущую эпидемия грозила перерасти в пандемию.

С ноября 1922 года районы деятельности АРА изменились: Бугульминский и Кош-кинский отошли к Симбирскому району, Пугачевский – к Саратовскому, а к Самарскому району присоединили из Симбирской губернии Сызранский, из Пензенской области - Городищенский.

В начале 1923 года медотдел АРА начал борьбу с социальными болезнями – трахомой и сифилисом. Лечением трахомы и сифилиса не занимались в губернии с 1915 года. Количество болеющих этими заболеваниями в итоге приняло огромные размеры. Медотдел АРА, как обычно, начал работу со сбора информации. По собранным сведениям выяснилось, что в некоторых селах до 70% населения больны сифилисом и до 75% – трахомой27.

1 апреля 1923 года первый трахоматозный отряд, состоящий из врача и фельдшера, снабженный медикаментами и инструментарием, отправился в Стюхинскую волость Бугурусланского уезда. В четырех деревнях этой волости проживало 8097 человек, 75% из которых страдали от трахомы. 20 апреля для работы в селах Качкарлейской волости Сызранского района отправились два отряда – трахоматозный и сифилитический 28.

Отряды обустраивали в селах амбулатории, совершали обход домов и осмотр населения, проводили разъяснительную работу. После этого начинался амбулаторный прием больных. Отряды по борьбе с сифилисом проводили лечение впрыскиванием неосальварсана и ртути. Врачи трахоматозных отрядов кроме медикаментозного лечения делали несложные операции, больных со сложными случаями отправляли в ближайшую участковую больницу. Так, больные из Стюхинской волости, расположенной недалеко от Бугуруслана, отправлялись в городскую больницу к офтальмологу Соколову, работу которого оплачивала АРА.

Специальный отряд, организованный АРА, в этих селах проводил работу по санитарной пропаганде, используя предоставленный Губздравотделом музей с картдиа-граммами, диапозитивами и устройством для их просмотра. Врачи читали лекции, показывали на наглядных пособиях результаты лечения сифилиса, трахомы и малярии соответствующими препаратами. Отряды два раза в месяц отчитывались перед отделом по установленной форме.

Из отчета отряда по борьбе с сифилисом в Качкарлейской волости оказалось, что в 8 селах с населением 11347 человек больны сифилисом 1422 (12,5%). Из них больных первой (ранней) стадии – ни одного, второй – 137, третьей – 1285 человек. Медицинские работники отряда провели 1948 вливаний неосальварсана: по 909 первичных и вторичных, 130 - третичных 29.

Еще одним направлением работы медицинского отдела АРА в Самарской губернии была борьба с малярией. По заболеванию, распространяемому комарами, губерния занимала одно из первых мест в стране. Согласно официальной статистике, заболевших малярией было в разы больше, чем другими заразными заболеваниями (см. табл. 1).

Медотдел АРА разработал план борьбы с малярией, но реализовать его до конца не успел в связи с ликвидацией. Борьбу с малярией планировали вести одновременно и широкомасштабно в двух направлениях:

уничтожение плазмодиев малярии в крови больных и уничтожение личинок комаров – переносчиков заразы от больного к здоровому. Первая проблема решалась большим количеством хинина, вторая – нефтеванием болот, в которых зимовали личинки комаров. По подсчетам доктора Фукара, хинина требовалось 1500 кг. Он обратился в Главное управление АРА, и через неделю хинин, шприцы и все необходимое для борьбы с малярией было доставлено в Самару30.

В районы предполагалось отправить инструкторов, прошедших противомалярийные курсы. Они должны были собрать данные по топографии малярийных мест и степени распространения малярии среди жителей. Инструкторы также должны были обучить местных врачей методу внутривенного вливания хинина, так как большинство уездных врачей не умели его применять. Параллельно инструктор занимался контролем использования медицинского груза АРА в уездных больницах. Предполагалось также в села с высоким уровнем заболеваемости малярией, удаленные от уездных больниц, направлять малярийные отряды.

Для нефтевания болот глава самарского отдела АРА Р. Аллен согласился выделить дополнительное количество кукурузы. Предполагалось, что инспекторы АРА самостоятельно произведут засыпку болот, луж, водоемов и других мест размножения комаров.

Отдел успел послать только двух инспекторов – в Бугурусланский и Самарский районы. В Бугурусланском районе врач-инструктор объехал Абдулинский, Пономаревский и Матвеевский участки. Врач-инструктор Самарского района объехал все села, расположенные по Волге, от Самары до Обшаровки. Врачи обследовали население по методике измерения селезеночного индекса Росса и обнаружили его превышение. В отчетах они отмечали, что количество заболевших быстро увеличивается. Также инспекторами были собраны топографические данные по этим селам с указанием мест распространения личинок комаров.

В Самаре успели создать две малярийные амбулатории. В амбулатории при губернской советской больнице работали два врача. За месяц они приняли и пролечили 1964 человека. Врач из амбулатории за Панским переездом принял 1353 человека31.

Противомалярийная кампания проводилась всего один месяц, и значимых результатов достигнуть не удалось. Уже после окончания голода с малярией в губернии будут еще долго бороться и победят ее только в 1930-е годы.

В 1923 г. было подписано соглашение между АРА и РСФСР о прекращении ее деятельности и роспуске персонала. 20 мая 1923 г. Ф. Фукар покинул Самару, а 24 мая служащие медико-санитарного отдела АРА в связи с его ликвидацией были сокращены.

Отдельных слов заслуживает личность главы медико-санитарного отдела АРА в Самарской губернии – Фредерика Фука-ра. Один американец из Самары написал о Фукаре, что он «чрезвычайно ценен и ему поклоняется весь персонал больницы, заключенные и нищие в городе». Доктор Джон Тул охарактеризовал его как «сумасшедшего, психа, но эффективного»32. Г.Ф. Пяткин описал Фукара так: «личность очень энергичная и до щепетильности со самостоятельным характером»33. Глава Губздрава отмечал необыкновенную работоспособность доктора, его добросовестность и искреннее желание помочь. Летом 1922 года Г. Пяткин был в командировке в Астрахани и мог сравнивать деятельность АРА в двух губерниях. Объем помощи, оказываемой медотделом АРА в Самаре, был значительно больше. Фукар, изучив имеющуюся проблему, обращался в Главное управление АРА в Москве, убедительно аргументируя необходимость выделения того или иного груза, чтобы снабдить лечебные учреждения и детские дома Самарской губернии всем необходимым, что в России достать было трудно или невозможно. Нарком здравоохранения Н.А. Семашко за энергичную и успешную работу лично поблагодарил Фукара телеграммой.

По объективным причинам фактически ни одна из определенных государством форм помощи голодающим не была реализована в Самарской губернии в полном объеме34. Помощь АРА явилась весомым вкладом в борьбу с голодом. Благодаря деятельности медико-санитарного отдела АРА и его главы – доктора Ф. Фукара – все лечебные учреждения Самарской губернии во время голода могли правильно функционировать и спасли тысячи людей, обреченных на смерть. Впервые были проведены масштабные прививочные кампании, опыт которых будет востребован губернской системой здравоохранения. После закрытия отдела на складах АРА осталось 5 тысяч пудов груза, которые были переданы местным учреждениям. В итоге все лечебные учреждения Самарского Губздрава были снабжены медицинскими препаратами и продовольствием на несколько месяцев вперед.

История семьи автора статьи напрямую связана с описываемыми событиями. В 1921 году в селе Ягодное Ставропольского уезда Самарской губернии открыли столовую АРА, в которую взяли на работу местную многодетную крестьянку Акулину Ивановну Фадину – мою прабабушку, разрешив питаться в столовой ее детям. Все восемь детей вырастут, продолжат свой род и до конца жизни будут хранить память о трагических событиях 1920-х годов и людях, которые помогли им выжить.