Демократизация образования: быть или не быть?

Автор: Макарова Ирина Вениаминовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Воспитание в условиях перехода к ФГОС общего образования: новации и преемственность

Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются основные идеи и проблемы демократизации образования, конкретизируются основные задачи по их реализации, прослеживается преемственность демократических идей в отечественной (дореволюционной и первых лет советской власти) и современной педагогической практике.

Демократизация образования, субъекты образования, педагогический процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/14821933

IDR: 14821933

Текст научной статьи Демократизация образования: быть или не быть?

Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. провозглашается гуманистический и демократический характер образования и управления им [3]. Демократизация общества и демократизация образования – два взаимообусловленных процесса строительства российской демократии. Проблема демократизации носит междисциплинарный характер, затрагивая философию, политологию, социологию, психологию и другие области знания. В то же время она явно недостаточно разработана сегодня в педагогической науке, хотя демократическая традиция имеет в отечественном образовании достаточно глубокие корни.

Еще на рубеже XIX–ХХ вв. в педагогической теории оформились основные идеи образования для демократического общества: всеобщее образование, автономия педагогического процесса и общественно-государственное управление образованием. Именно в этих направлениях развивалась критика существовавшей тогда системы образования.

Среди множества альтернативных педагогических течений рассматриваемого периода выделяются три группы педагогов, представителей как педагогической теории, так и практики, отличавшиеся видением основных задач демократизации школы и поиском новых методологических оснований педагогической деятельности. Условно обозначим их следующим образом: педагоги-философы, педагоги-исследователи и педагоги-политики.

Для педагогов-философов главным было решение вопроса о целях и смыслах образования. Их демократизм был связан с разработкой для образования ценности свободы и нравственного самоопределения личности, ориентацией педагогики на общечеловеческие, в том числе христианские ценности.

Педагоги-исследователи базовым считали принцип автономии педагогического процесса, освобождения его от влияния церкви, политики и государства. Они требовали для педагогики возможности развиваться по собственным законам, в соответствии с научными данными.

Педагоги-политики особое внимание уделяли требованию всеобщего народного образования, передачи управления им органам местного самоуправления. Они занимали наиболее воинственную позицию по отношению к образовательной политике самодержавия, входили в политические партии и активно участвовали в общественно-педагогическом движении. Выделяя социальную функцию образования, они настаивали на связи школы с социумом и рассматривали пути решения педагогических проблем политическими средствами.

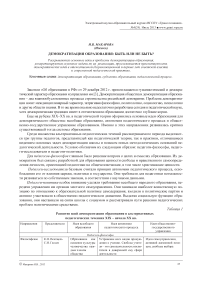

Таблица 1

Развитие идей демократизации образования в альтернативных педагогических течениях XIX – начала XX вв.

|

Направления |

Представители |

Идея всеобщего образования |

Идея автономии педагогического процесса |

Идея общественногосударственного управления |

|

Педагоги-философы |

||||

|

Философское |

К.Н. Вентцель С.И. Гессен |

Образование как освоение культуры человечества каждым членом общества |

Устранение всех видов принуждения к учению. Свобода учителя – это самодеятельность воспитателя в доверенной ему сфере деятельности |

Идеи самоуправления, активной жизненной позиции, свободы выбора |

|

Направления |

Представители |

Идея всеобщего образования |

Идея автономии педагогического процесса |

Идея общественногосударственного управления |

|

Провиденциа-листское |

Н.А. Бердяев В.В. Зеньковский И.А. Ильин В.В. Розанов В.С. Соловьев Л.Н. Толстой В.В. Трубецкой С.Л. Франк |

Всеобщее образование воплощает христианский идеал равенства и братства |

Образование направлено на духовное развитие личности, что возможно только при гуманистических отношениях ребенка и педагога. Душа человека рассматривается как нечто более значимое, чем его интеллект |

Связь школы, семьи, церкви |

|

Педагоги-исследователи |

||||

|

Естественнонаучное |

В.П. Вахтеров А.П. Нечаев Н.Е. Румянцев Г.И. Россолимо И.А. Сикорский |

Образование как фактор развития человека. Единое и всеобщее образование для всех |

Педагогика как естествознание, как прикладная педология, или искусство индивидуального воспитания при использовании общих законов развития ребенка |

Необходимость активной общественно-педагогической деятельности |

|

Антро-пологи-ческое |

П.П. Блонский Н.Ф. Бунаков В.И. Водовозов М.И. Демков П.Ф. Каптерев Н.А. Корф П.Ф. Лесгафт Д.Д. Покровский В.П. Острогорский |

Единство человеческой природы требует единой школы, доступности ее для всех сословий |

Педагогика как человекознание. Личностно ориентированная педагогика. Активная природа человека требует преодоления различных форм закрепощения личности в процессе обучения и воспитания |

Связь школы с жизнью, с окружающим миром оказывает воздействие на развитие душевных сил ребенка. Взаимодействие школы и семьи |

|

Опытническое |

С.Н. Дурылин А.У. Зеленко А.С. Макаренко С.Т. Шацкий В.Н. Шацкая Л.К. Шлегер |

Проблема народного образования и попечения о социально уязвимых группах детей, борьба с беспризорностью и безнадзорностью |

Педагогика как практика. Отрицание регламентации образования, упразднение нормативной педагогики. Задача воспитателя – «дать возможность совершенствования в сотрудничестве, кооперации усилий» |

Образование для жизни. Связь школы с социумом. Школа – культурный центр. Педагогизация пространства. Самоуправление |

|

Педагоги-политики |

||||

|

Социологическое |

Н.И. Кареев П.А. Кропоткин Н.А. Рубакин В.И. Чарнолуский Н.В. Чехов |

Человек – продукт природы и среды. Обязательность всеобщего образования |

Педагогика как обществознание. Сотрудничество и взаимопомощь детей, а также детей и взрослых для подготовки к жизни в обществе. «Школа – учреждение взаимной помощи и поддержки» |

Решение всех педагогических вопросов зависит от взаимодействия школы и жизни. Включение педагогов в общественно-педагогическое движение |

|

Революционно-демократическое (тоталитаристы – 1917– 1920 гг.) |

А.К. Гастев Н.К. Крупская А.В. Луначарский В.М. Познер В.Н. Шульгин |

Ликвидация неграмотности. Всеобщее образование, понимаемое как народное образование. Единая школа как преемственность всех ступеней образования |

Педагогика как большая ложь. Школа не может быть свободна от политики. Классово-обусловленный подход к образованию, к детям и к учителю. Коллективизм |

Школа открыта социуму, слияние интересов школы и общества. Общественный контроль как партийный контроль. Цель школы – формирование политических ориентиров |

В конце XIX – начале XX в. каждое из этих направлений вносило свой вклад в разрушение устоев самодержавия. Идея всеобщего образования разрушала сословный характер феодального государства. Идея автономии педагогического процесса наносила удар по церковно-государственному идеалу образования в духе верности престолу и церкви. Идея децентрализации и общественно-государственного управления входила в противоречие с бюрократической организацией всей социально-политической системы российского государства. В 1915–1917 гг. в России были предприняты три попытки демократизации отечественного образования с целью разрешения социально-педагогического кризиса как противоречия между высоким уровнем демократизации общественно-педагогического сознания и сословно-бюрократической организацией образования.

Первая попытка принадлежит министру народного образования царского правительства графу П.Н. Игнатьеву в 1915 г. Она была нацелена на преодоление имеющихся противоречий между политикой государства в области образования, требованиями педагогической науки и общественности. Это была первая реформа образования в России, которая открыто провозгласила демократические принципы. Ее основными идеями были отмена всех сословных, национальных и других ограничений; всеобщее обязательное начальное образование; создание единой школы с преемственностью всех ее ступеней; совместное обучение мальчиков и девочек; содействие развитию национального образования; поощрение частной инициативы; отделение школы от церкви; привлечение общественности к управлению образованием; автономия школ и большие права органов местного самоуправления в сфере образования; свобода преподавания и отмена цензуры учебников; обновление содержания образования.

В ходе второй попытки демократизации образования, которая осуществлялась в период Февральской революции 1917 г., реформаторская инициатива исходила от педагогической общественности. Для легитимности этого процесса был создан Всероссийский учительский союз (ВУС) и его региональные организации (всего около 300). В апреле 1917 г. на учредительном съезде ВУС из авторитетных представителей педагогической общественности был образован Государственный комитет по народному образованию, который явочным порядком наделил себя законодательными полномочиями. Таким образом, был реализован демократический принцип децентрализации управления образованием.

В итоге пятимесячной работы Госкомитета было разработано свыше сорока отдельных законопроектов по демократизации образования. Деятельность Госкомитета способствовала активизации педагогической общественности на местах. Инициатива педагогических общественных организаций опережала даже законотворческую деятельность Госкомитета.

Октябрьская революция не сразу остановила процесс демократизации образования. Третью попытку в этом направлении предприняли руководители Наркомпроса А.В. Луначарский и Н.К. Крупская, активно поддержавшие демократические идеи образования в период Февральской революции. Законопроекты Госкомитета легли в основу реформы образования, начатой сразу после революции. Первые документы советской власти об образовании проникнуты духом гуманизма и демократизма. Однако концепция Единой трудовой школы довольно быстро вступила в противоречие с советской политической системой. Демократические принципы были подвергнуты трансформации.

Идея равенства в образовании трансформировалась в идею всеобщего образования для народных масс. Образование снова стало практически сословным.

Строительство общественно-государственной системы управления образованием вошло в противоречие с административной реформой комиссариата внутренних дел (НКВД), проводимой Ф.Э. Дзержинским. В его планы реализация демократического принципа децентрализации управления не входила. Не только общественно-государственные, но и государственно-общественные законодательные и совещательные органы образования, создававшиеся в первые месяцы после Октябрьской революции, оказались мертворожденными. По инициативе Комиссариата внутренних дел законодательная и исполнительная власть в образовании была сосредоточена в Наркомпросе, несмотря на сопротивление его руководителей Н.К. Крупской и А.В. Луначарского, которые считали, что это приведет к новой волне бюрократизации школы. К лету 1918 г. все полномочия выборных органов были упразднены и восстановлена централизованная организация образования.

Трансформации был подвержен и принцип автономии педагогического процесса. Он был непосредственно связан с недоверием партии к педагогам. К учительству средней школы коммунисты относились как к «враждебному элементу», а народное учительство к строительству новой школы считалось «не готовым». Нарушен был и принцип автономии педагогического процесса. У педагогической науки и практики больше не было возможности опираться на собственные закономерности, она не могла оставаться вне политики. Идеологические принципы были важнее законов человековедения. Одним из первых мероприятий по претворению в жизнь кадровой политики партии и государства по отношению к учительству стали выборы административно-педагогического персонала, которые походили скорее на «чистки от контрреволюционеров и саботажников».

Таким образом, в ходе строительства советской системы образования идеи и принципы демократизации образования претерпели серьезные трансформации. Всеобщее и доступное образование ограничивалось классово-сословным происхождением. Единая школа стала пониматься как единообразная и унифицированная. Партийный контроль деятельности учителей оправдывался недоверием к «старым, запятнавшим себя сотрудничеством с царским режимом» кадрам. Реализация идеи связи школы с обществом поставила образование под партийный контроль. К концу 1919 г. в области управления народным образованием сложилась административно-бюрократическая система.

«Сворачивание» демократических тенденций в образовании стало возможным на фоне ослабления общественно-педагогического движения и имитации демократических принципов. Система образования начала эффективно работать на поддержание советского строя. За ненадобностью были подвергнуты репрессиям целые научные направления, среди которых числились педология, психология личности и др.

Закон РФ «Об образовании» в 1992 г. вновь провозгласил принцип демократизации образования, подтвержденный и в Законе «Об образовании в РФ» 2012 г. Его педагогический смысл сводится к преодолению негативных последствий авторитарной педагогики, порожденной централизованной бюрократической государственной системой, которая способствовала отчуждению субъектов образования от образовательных институтов. В настоящее время необходимо не только провозгласить, но и четко обозначить механизмы обеспечения принципов демократизации образования.

В философско-педагогическом аспекте демократия рассматривается как социальная ценность, неразрывно связанная с принципами равенства, свободы, прав человека и созданием максимально эффективных для саморазвития личности условий. На этой основе демократизация предстает как процесс социальных изменений, направленный на становление демократического общества, на формирование соответствующей культуры, в том числе педагогической. Под демократизацией образования, в свою очередь, сегодня понимается постепенный процесс формирования и упрочения в сфере образования демократических ценностей и институтов.

Целью демократизации образования является формирование нового типа взаимодействия всех субъектов образования, новых отношений между государством и обществом в данной сфере, основанных на демократических процедурах. Большую работу в этом направлении проводит Ассоциация демократических школ, основанная А.Н. Тубельским и развивающая идеи формирования правового пространства школы [2], журналы «Новые ценности образования» и «Демократическая школа» (гл. редактор Н.Б. Крылова).

Современные российские ученые и практики разрабатывают пути демократизации отечественного образования, выделяя принципы, идеи, направления этого процесса. Анализируя некоторые из них, можно увидеть преемственность с задачами, решаемыми отечественной педагогикой в течение последних 100 лет. Это равенство образовательных возможностей, гуманизация педагогического процесса и открытость образования. Суммируя и соотнося их с демократическими ценностями, выделим комплекс основных идей, определяющих тенденции демократизации образования в наше время.

Таблица 2

|

Исследователь |

Равенство образовательных возможностей |

Гуманизация педагогического процесса |

Открытость образования |

|

А.М. Новиков |

– принцип равных возможностей; – многообразие образовательных систем; – регионализация образования |

– сотрудничество; – самоорганизация учебной деятельности обучаемых |

– открытость; – общественно государственное управление [1] |

|

И.Д. Фрумин |

– обеспечение равенства образовательных возможностей, ориентированного на компенсацию социального и культурного неравенства – поддержка многообразия форм и содержания образования для удовлетворения потребностей граждан |

– выявление и преодоление факторов закрепощения и подавления в организации и содержании образования на основе опыта свободного образования; – демократизация образовательного процесса на основе метода проектов и ответственного выбора форм и содержания обучения |

– согласование интересов разных групп, вовлеченных в принятие решений в области образования (родителей, учеников, педагогов), через открытые каналы коммуникации и критическую дискуссию; – усиление автономии школ в вертикали управления в контексте усиления общественного характера управления образованием [4] |

|

Т.Ю. Ломакина |

– равные возможности в получении образования и его бесплатный характер; – негосударственные формы получения образования и частные образовательные учреждения; – многообразие образовательных учреждений; – регионализация образования |

– сотрудничество обучающих и обучаемых; студенческое самоуправление; – международная интеграция и сотрудничество |

– открытость; – общественногосударственное управление в системе образования; – демократический механизм руководства и контроля за качеством образования с учетом расширения имеющихся на всех уровнях полномочий |

Современные исследователи о демократизации образования

Анализ отечественного опыта и современного видения процесса демократизации образования позволил сделать вывод о том, что неудачные попытки демократизации образования связаны с особенностями взаимоотношений государства и общества в сфере образования.

Основным условием демократизации образования является наличие и активная позиция общественно-педагогического движения. Задачами этого движения должны стать:

– демократизация общественно-педагогического сознания, т.е. осознание демократии как общечеловеческой ценности, принятие демократических ценностей всеми субъектами образования и особенно педагогами;

– технологизация демократических процедур (обсуждений, переговоров, принятия решений и т.д.), т.е. создание правового поля реализации демократических принципов в современной образовательной политике и практике;

– приобретение опыта педагогического самоуправления;

– преодоление отчуждения субъектов образования от образовательных институтов путем создания демократического уклада школьной жизни.

Важную роль в современном процессе демократизации образования должен сыграть диалог власти и общественно-педагогического движения по поводу создания благоприятных условий развития демократических тенденций в сфере образования. В противном случае лозунги демократизации образования в рамках современной все еще централизованной и бюрократической системы образования неизбежно будут вызывать раздражение и разочарование.

Список литературы Демократизация образования: быть или не быть?

- Новиков А.Н. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008

- Тубельский А.Н. Правовое пространство школы. М.: МИРОС, 2001

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (любое изд.)

- Фрумин И.Д. Основные подходы к проблеме равенства образовательных возможностей//Вопр. образования. 2006. № 2