Диагностические возможности методики "топограмма" как инструмента исследования психологической репрезентации студентами образовательной среды вуза

Автор: Панюкова Юлия Геннадьевна, Панина Елена Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся эмпирические данные, позволяющие проанализировать диагностические возможности нескольких методических инструментов, направленных на изучение особенностей психологической репрезентации студентами образовательной среды вуза. Для проверки диагностических возможностей графической методики «Топограмма» были проанализированы данные, полученные в результате проведения методики «Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей» (СОРБЦ), собственно «Топограммы» и ассоциативного эксперимента. С помощью статистических методов обоснованы диагностические возможности «Топограммы» как инструмента, позволяющего исследователю получить информацию об особенностях репрезентации образовательной среды, в частности через представленность в репрезентации различных элементов образовательной среды, и о связи этой информации со степенью реализуемости базисных ценностей в вузе. Обнаружено, что, во-первых, показатели, полученные с помощью методики «Топограмма», статистически значимо связаны с показателями методики СОРБЦ; во-вторых, диагностические возможности «Топограммы» позволяют фиксировать данные как солидарные с показателями других методик, так и предоставляющие дополнительную информацию.

"топограмма", диагностический инструмент, субъективная оценка реализуемости базисных ценностей, ассоциативный эксперимент, психологическая репрезентация, образовательная среда, экопсихологический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/149133229

IDR: 149133229 | УДК: 159.99:378 | DOI: 10.24158/spp.2019.11.14

Текст научной статьи Диагностические возможности методики "топограмма" как инструмента исследования психологической репрезентации студентами образовательной среды вуза

Поиск методических инструментов, направленных на получение валидной информации об удовлетворенности студентов образовательной средой вуза, можно считать одной из актуальных проблем в современном пространстве исследований в области психологических проблем высшей школы. Учитывая многообразие компонентов, которые составляют образовательную среду вуза, исследователи обращают внимание в первую очередь на методики, позволяющие получить комплексное представление об особенностях восприятия вуза студентами. В современной зарубежной психологии, ориентированной на изучение удовлетворенности студентов образовательной средой, таких методик разработано достаточно много [2]. В отечественной психологии возможность получить интересующую нас информацию предоставляют диагностические инструменты, разработанные в формате экопсихологического подхода, в рамках которого образовательная среда рассматривается как комплекс средовых условий, в большей или меньшей степени способствующих удовлетворению потребностей студентов.

В качестве методологического основания экопсихологического подхода мы рассматриваем положение об образовательной среде как о социоэкологической системе, в структуру которой включены ценностный, физический и социальный компоненты [3]. Рассмотрение истоков оформления экопсихологического подхода к анализу эффективности образовательной среды позволяет определить в качестве наиболее известных и эксплуатируемых такой методический инструмент, как методику, основанную на теории векторного моделирования образовательных сред, ориентированную на гуманитарную экспертизу школьной образовательной среды [4]. Позднее методика векторного моделирования стала использоваться и для оценки особенностей восприятия студентами образовательной среды вуза [5]. Один из вариантов этой методики позволяет получить представление о таких характеристиках образовательной среды, как широта, интенсивность, осознаваемость, обобщенность и др., а экспресс-вариант методики направлен на диагностику типа модальности образовательной среды: от «типичной догматической» до «безмятежной среды пассивной свободы», которая идентифицируется по показателям шкал «свобода – зависимость» и «активность – пассивность».

Помимо методики, разработанной В.А. Ясвиным, в современных исследованиях достаточно широко используется методика «Субъективной оценки реализуемости базисных ценностей» (СОРБЦ), направленная на получение информации о том, насколько образовательная среда вуза ориентирована на удовлетворение потребностей субъектов [6]. Специфика использования данного инструмента связана с анализом различий между уровневыми показателями значимости для респондентов 20 потребностей в жизни и возможностью удовлетворить эти потребности в вузе. Анализ используемых в методике потребностей позволяет разделить их на несколько групп: когнитивно ориентированные (получение знаний), личностно ориентированные (самоутверждение), социально ориентированные (быть уважаемым), профессионально ориентированные (иметь работу) и др. Индекс расхождения между значимым в жизни и реализуемым в вузе позволяет сделать вывод об удовлетворенности студентами образовательной средой вуза.

Указанные нами методики в определенной степени провоцируют студентов на социально одобряемый ответ, что приводит к некоторому искажению информации о действительно существующих интенциях в репрезентации образовательной среды.

В статье акцентируем внимание на возможности использовать в качестве дополнительной методической процедуры проективную графическую методику, которая была названа нами «То-пограмма». История оформления этого методического инструмента связана с разработкой «Социограммы» как валидного диагностического инструмента для получения информации о психологически значимых аспектах взаимоотношений в семейной среде [7]. Прогностичность методики подтверждается фактом ее использования за пределами семейной психологии, в том числе с целью изучения особенностей социально-психологического пространства студентов [8], понимания места и роли информационных технологий в структуре идентичности человека [9] и др. Ранее мы описывали использование методики «Топограмма» для получения информации об особенностях репрезентации образовательной среды вуза студентами с разным психологическим благополучием [10] и подчеркивали, что данная методика позволяет выделить количественные показатели репрезентации образовательной среды, которые определялись нами на основе как общего числа выделенных респондентами элементов, так и количества элементов, относящихся к ценностному, физическому и социальному компонентам образовательной среды вуза.

В настоящем исследовании предпринята попытка проанализировать диагностические возможности «Топограммы» путем сравнительного анализа данных, полученных в результате проведения методики СОРБЦ и проективной графической методики, описанной выше. Мы предположили, что последняя может рассматриваться в качестве дополнительной компактной, легкой в проведении и обработке методической процедуры, позволяющей получить более достоверную информацию, чем методики, провоцирующие респондента на социально положительные ответы, выполняя роль своеобразной «шкалы лжи». Для проверки этого предположения мы использовали три методических инструмента: методику СОРБЦ, графическую проективную методику «То-пограмма» и ассоциативный эксперимент.

Выборка составила 67 студентов двух московских вузов, обучающихся на факультетах IT-технологий. Респондентам предлагались инструкция и бланк опросника СОРБЦ, инструкция и бланк методики «Топограмма». В инструкции к последней предлагалось разместить в круге определенного диаметра кружки меньшего размера, которые являются для респондента значимыми элементами образовательной среды вуза. Кроме того, предлагалось для каждого элемента образовательной среды (ценностного – «программы обучения», физического – «архитектура вуза» и социального – «студенты и преподаватели») написать несколько слов-ассоциаций. В последующем они обрабатывались с помощью контент-анализа, а полученные данные сравнивались с результатами графической методики.

По методике СОРБЦ фиксировались баллы, отражающие выраженность субъективной оценки реализуемости 20 потребностей в образовательной среде вуза (шкала от 1 до 7); по методике «Топограмма» выделялись количественные показатели: число всех кружков, число кружков, обозначающих ценностный компонент образовательной среды («занятие», «семинар», «лекция», «учебник» и др.), физический компонент образовательной среды («аудитория», «буфет», «спортивный зал», «дорога от остановки к учебному корпусу» и др.) и социальный компонент образовательной среды («одногруппники», «преподаватели», «близкий человек» и др.). Для ти-пологизации кружков привлекались эксперты. Результаты ассоциативного эксперимента были подвергнуты качественной обработке: анализировались слова-дескрипторы, которые относились к определенному элементу образовательной среды вуза. Важным являлась не частота употребления определенного дескриптора, а степень его соответствия/несоответствия содержанию, представленному в «Топограмме». Например, в графической методике респондент указывал конструкт «отношения с одногруппниками», а в ассоциативном эксперименте приводил дескрипторы «хорошие и добрые ребята» или «всем доказывают, что они студенты вуза, а не колледжа».

Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов описательной статистики, корреляционного анализа (по Спирмену) с использованием компьютерной программы SPSS 21.0.

В результате анализа полученных данных было обнаружено следующее.

Во-первых, выделены значимые корреляционные связи между показателями методики СОРБЦ и графической проективной методики «Топограмма», свидетельствующие о том, что высокие значения по субъективной оценке реализуемости таких базовых ценностей, как «быть уважаемым», «быть любимым», «иметь семью» и др., значимо связаны с доминирующим количеством элементов, репрезентирующих социальный компонент образовательной среды (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа данных между показателями методики СОРБЦ и графической методики «Топограмма»

|

Количество элементов |

Потребность |

|||||

|

s t Ф VO S Q. c |

H о R m H ф s |

S 3 -fl 5 н о vo X |

2 H 5 io | О |

s gS &to о |

JX 6 s О ф |

|

|

Репрезентации (кружков) |

||||||

|

Репрезентирующих ценностный компонент |

||||||

|

Репрезентирующих физический компонент |

0,362 * |

0,523 ** |

0,508 ** |

|||

|

Репрезентирующих социальный компонент |

0,315 * |

0,247 * |

0,352 ** |

|||

*P ≤ 0,05.

**

P ≤ 0,01.

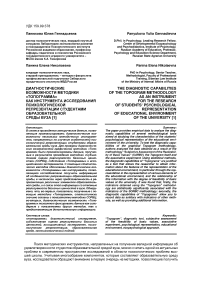

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что высокие значения по показателям возможности реализации в вузе таких потребностей, как «быть примером», «быть уважаемым» и «иметь власть», значимо связаны с более высокими значениями по количеству элементов, репрезентирующих социальный компонент образовательной среды. Для иллюстрации данного положения приводим вариант «Топограммы», в котором в качестве значимого для субъекта элементов образовательной среды представлен социальный компонент репрезентации: «взаимоотношения со студентами», «взаимоотношения с преподавателями», «общение с сотрудниками смежных кафедр» и др. (рисунок 1).

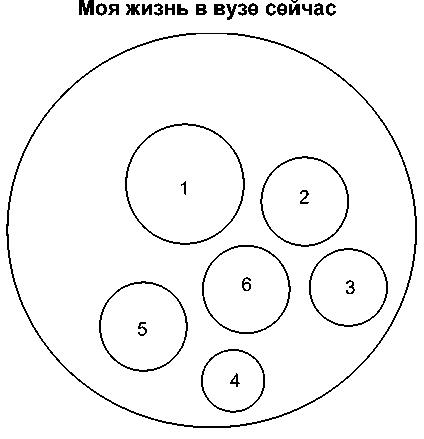

Во-вторых, были обнаружены значимые положительные корреляционные связи между показателями субъективной оценки реализуемости таких базовых ценностей, как «быть оригинальным», «стать свободным», «самоутвердиться», и показателями графической методики, характеризующими представленность в репрезентации образовательной среды физического компонента. Иначе говоря, респонденты, обозначающие актуальность реализации в вузе указанных ценностей, в репрезентации образовательной среды демонстрируют доминирование элементов, относящихся к ценностному либо к физическому компоненту, а элементы, относящиеся к социальному компоненту, представлены в меньшей степени или не представлены совсем. В качестве иллюстрации приведем вариант «Топограммы» с доминированием элементов, репрезентирующих ценностный компонент образовательной среды («активная организаторская деятельность», «движение вперед», «вкусная еда» и др.) (рисунок 2).

1 – взаимоотношения со студентами нашей группы

2 – взаимоотношения с преподавателями

3 – общение с сотрудниками смежных кафедр

4 – взаимоотношения со студентами другой группы

5 – приемная комиссия

6 – учебный процесс

Рисунок 1 – Образец выполнения методики «Топограмма» с доминированием социального компонента

Моя жизнь в вузе сейчас

-

1 – активная организаторская деятельность

-

2 – получение знаний

-

3 – участие в мероприятиях

-

4 – вкусная еда

-

5 – общение со знакомыми

-

6 – новые знакомства

-

7 – движение вперед

-

8 – негативное отношение к некоторым событиям

-

9 – волонтерская деятельность

-

10 – недосып

-

11 – практика

-

12 – выезды

-

13 – форумы

Рисунок 2 – Образец выполнения методики «Топограмма» с доминированием ценностного компонента

В-третьих, представляется психологически релевантной информация о вариантах соотношения данных, полученных по графической методике, с одной стороны, и ассоциативному эксперименту – с другой. В частности, мы обнаружили, что возможны несколько вариантов такого соотношения: во-первых, когда информация, полученная по обеим методикам, является «однонаправленной» и не дополняет друг друга; во-вторых, когда информация, полученная по обеим методикам, является «разнонаправленной», т. е. данные, полученные по графической методике, дополняются данными по ассоциативному эксперименту, причем векторы этого дополнения могут различаться. Примеры вариантов указанных соотношений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты соотношения данных, полученных с помощью графической методики и ассоциативного эксперимента

|

Данные по графической методике («Топограмма») |

Данные по ассоциативному эксперименту |

|

Некомфортные помещения |

« Туалет “дырка” и плохо пахнет, интерьер напоминает больницу… » |

|

Напряженные отношения в группе |

« Студенты – отзывчивые, добрые… » |

|

Реакции и действия в нестандартных ситуациях |

« Стиль преподавания – стандартный… » |

Полученные данные свидетельствуют о том, что графическая проективная методика позволяет обнаружить значимые для студента элементы образовательной среды вуза, а вербальная проективная методика предоставляет возможность выявить качественные особенности этой значимости, фиксирующие степень и направленность субъектной (пристрастной, эмоциональной) оценки данного элемента образовательной среды.

В результате проведенного исследования диагностических возможностей «Топограммы» как графической проективной методики, позволяющей анализировать особенности психологической репрезентации образовательной среды вуза студентами, было обнаружено, что показатели «Топограммы» статистически значимо связаны с показателями методики, направленной на диагностику субъективной оценки реализуемости базисных ценностей в вузе (СОРБЦ). Небольшая выборка позволяет интерпретировать полученные данные лишь как результат пилотажного исследования, обозначающего некоторые тенденции в методических возможностях графической проективной методики «Топограмма», которые требуют более тщательного анализа.

Вместе с тем можно констатировать, что использование графической проективной методики «Топограмма» как самостоятельной и как дополняющей другие методические инструменты может быть целесообразным для исследования особенностей психологической репрезентации образовательной среды вуза студентами.

Ссылки и примечания:

Список литературы Диагностические возможности методики "топограмма" как инструмента исследования психологической репрезентации студентами образовательной среды вуза

- Eduljee N., Michaud R. Student Perceptions and Levels of Satisfaction About Academic Advising // International Journal of Psychosocial Research. 2014. Vol. 3, no. 1. P. 1-12.

- Farahmandian S., Minavand H., Afshardost M. Perceived Service Quality and Student Satisfaction in Higher Education // IOSR Journal of Business and Management. 2013. Vol. 12, iss. 4. P. 65-74. DOI: 10.9790/487X-1246574

- Gibson A. Measuring Business Student Satisfaction: A Review and Summary of the Major Predictors // Journal of Higher Education Policy and Management. 2010. Vol. 32, iss. 3. P. 251-259. DOI: 10.1080/13600801003743349

- Ковалев Г.А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 13-23

- Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001. 365 с

- Ясвин В.А. Оценка студентами университетской среды на основе метода векторного моделирования // Известия Саратовского университета. Новая cерия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2012. Т. 1, № 2. С. 33-37

- Богомаз С.А., Атаманова И.В. Оценка восприятия городской и университетской среды через измерение ценностей // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы развития / отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М., 2017. С. 646-651

- Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд., перераб. и доп. СПб., 2008. 672 с

- Шукова Г.В. Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов - практических психологов [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 33. URL: http://psystudy.ru/num/2014v7n33/938-shukova33.html (дата обращения: 07.11.2019)

- Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Информационные технологии в структуре идентичности человека: возможности и ограничения рисуночной методики [Электронный ресурс] // Там же. 2016. Т. 9, № 45. URL: http://psystudy.ru/num/2016v9n45/1233-emelin45 (дата обращения: 07.11.2019)

- Панюкова Ю.Г., Панина Е.Н., Алябьева В.А. Особенности психологической репрезентации студентами образовательной среды вуза // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 12. С. 120-126.

- DOI: 10.24158/spp.2018.12.20