Диагностика конфликтов в студенческой среде: индивидуальный подход

Автор: Рожков Н.Т.

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Психологическая безопасность личности

Статья в выпуске: 1 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе теоретического анализа выявлена проблема, связанная с диагностикой конфликтов в студенческой среде. Для решения данной проблемы был разработан и обоснован индивидуальный подход к диагностике конфликтного поведения студентов. Сущность данного подхода заключается в том, что многие мотивы своего поведения индивид не осознает, которые в большинстве своём и являются первоисточниками конфликтного поведения. Это обусловлено деятельностью не только индивидуального бессознательного личности, но и коллективного. В результате, сделан вывод, что бессознательное есть источник возникновения конфликтов между людьми, и причины их связаны с особенностями формирования социальных установок (прежде всего, субъект - объектной и субъект - субъектной).

Синергетика, символ, архетип, коллективное бессознательное, индивидуальное бессознательное, установка, инстинкт

Короткий адрес: https://sciup.org/142245558

IDR: 142245558 | УДК: 37.0

Текст научной статьи Диагностика конфликтов в студенческой среде: индивидуальный подход

Современный этап общественного развития свидетельствует о том, что свобода без системы ценностей для общества разрушительна. Общество, находящееся на стадии своего становления в новых социально-экономических условиях, неизбежно погружается в политические, экономические, социальные, национальные, религиозные и другие конфликты. Эти конфликты самым негативным образом отражаются на процессе воспитания подрастающего поколения.

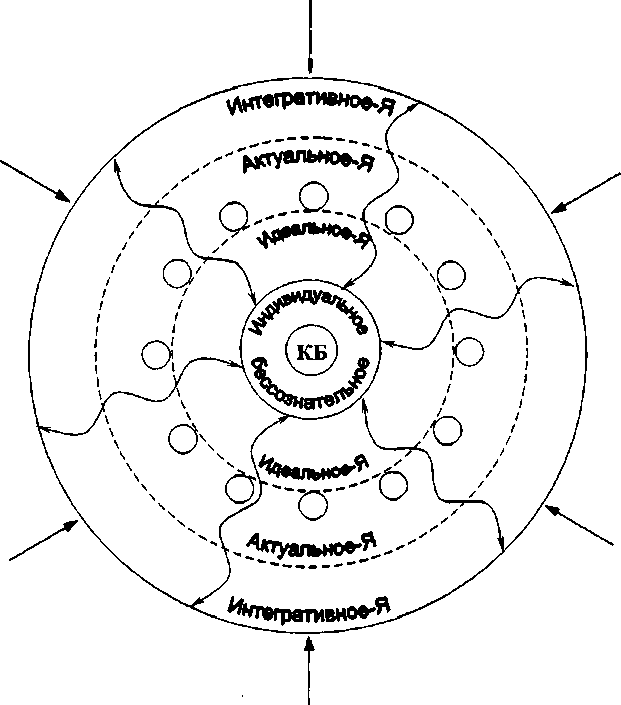

В нашем исследовании обосновывается индивидуальный подход к диагностике конфликтов в студенческой среде. Этот подход основывается на том, что личность есть целостность, что поведение и деятельность личности определяются системой взаимообусловленных факторов и зависимостей и что эта взаимообусловленность прямо касается конфликтного поведения. В свете этого отправной точкой в исследовании является знание о системе личности. Синергетическая теория воспитания [1] и синергетическая структурная моделью личности [см. рисунок 1,] дают нам исходные ориентиры в решении проблемы.

Внешняя среда

Внешняя среда

КБ – коллективное бессознательное

Рис. 1. Синергетическая структурная модель личности

В данной теории утверждается, что многие мотивы своего поведения индивид не осознает до конца, которые в большинстве своём и являются пер- воисточниками конфликтного поведения. Это обусловлено деятельностью не только индивидуального бессознательного личности, но и коллективного. Коллективное бессознательное хранит опыт конкретного человеческого рода, который наследуется, то есть передаётся от поколения к поколению в виде типичных поведенческих реакций, проявляющихся в конкретных жизненных ситуациях. Именно в ситуациях фрустрации (препятствия), столкновения, противоречия и т. д. проявляется истинное лицо индивида. В таких ситуациях на помощь индивиду приходит подсознание, потому что времени на принятие взвешенных, продуманных решения нет. В ситуациях препятствия, когда время на осознанный поступок ограничено у индивида автоматически включается программа действия, которая хранится глубоко в подсознании, и которая была адаптирована представителями конкретного человеческого рода к аналогичным или близким по форме и содержанию ситуациям. Отсюда, чтобы увидеть «истинное лицо человека», надо создавать проблемные ситуации, воспитывающие ситуации, ситуации препятствия, провоцировать столкновения и т. д.

Коллективное бессознательное наполнено архетипами или первообразами, представляющими собой глубинную структуру психики человека. Эти первообразы не что иное, как формальные образцы поведения или символические образы, на основе которых оформляются конкретные, наполненные содержанием образы, соответствующие в реальной жизни стереотипам сознательной деятельности человека. Действие архетипов протекает инстинктивно, то есть они возбуждают соответствующий инстинкт, который затем формирует образ поведения и деятельности человека. Недаром Г. Айзенк утверждал, что «генетически наследуемой является предрасположенность человека поступать и вести себя определённым образом при попадании в определённые ситуа-ции» [2, с. 319].

По нашему мнению, коллективное бессознательное наиболее ярко проявляет себя в подростковый период развития человека. Подростковый период является тем утёсом, о который разбиваются люди с патологической наследственностью. В этот период как говорили в старину все «бесятся»: одни - больше, другие - меньше. Этот период как ветрянка, который надо переболеть. У некоторых эта болезнь протекает уродливо, с преступными действиями, попытками самоубийства и т. д. Эти негативные реакции временны, основаны больше на эмоциях и проходят с возрастом.

В этом отношении педагогическая деятельность не является исключением. Здесь как нигде проявляется вся многогранность человеческой личности. В частности, принято считать, что педагогическая запущенность - устойчивое отклонение от норм в нравственном сознании и поведении детей и подрост-ков, обусловленное отрицательным влиянием среды и воспитания. Но надо помнить о том, что поведенческие реакции, в большинстве своём, осуществ-ляются неосознанно, и в глубинах подсознания они хранятся в готовом виде, лишь только ждут удобного момента, чтобы заявить о себе. Поэтому педагоги-ческая запущенность среди студентов - это явление, которое имеет не только социальные корни, но и сугубо личностные, связанные с индивидуально-психологическими особенностями личности и, прежде всего, с коллективным бессознательным.

Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что причины негативных явлений в отношениях между людьми кроются в символах коллективного бессознательного. Это подструктура, которая хранит типичные поведенческие реакции индивида присущие человеческому роду. Наиболее ярко они проявляются в ситуациях препятствия.

Коллективное бессознательное является основой для развития и формирования индивидуального бессознательного. Данное психическое образование наполнено инстинктами, влечениями, стремлениями, переживаниями, страстями, которые ждут своего момента, чтобы вырваться на поверхность и заявить о себе, реализовать себя в той или иной форме. Сама природа оригинально решила проблему зарождения инстинктов, как первоисточников активности человека. Многочисленные комбинации инстинктов предков, она превратила в символы и закодировала их в виде образов или типичных форм поведения. Эти символы (архетипы), разворачиваясь в пространстве и времени, поро-ждают инстинкты, которые трансформируются затем в соответствующие задат-ки и способности, а точнее говоря, предрасположенность личности к той или иной деятельности. Другими словами, индивид всегда заранее «установлен», и от его установки зависит характер как восприятия, так поведенческих реак-ций.

В процессе исследования, мы убедились в том, что весьма важное значение для понимания причин конфликтного поведения личности является рассмотрение таких установок как: субъект-объектная и субъект-субъектная. Прежде всего, остановимся на особенностях проявления субъект-объектной установки.

В основе действия субъект-объектной установки лежит то, что индивид считает себя субъектом, в то время как другие люди для него не более чем объекты. При этом к человеку он относится как к средству для достижения своих целей, забывая, что окружающие его люди такие же субъекты взаимоотношений и взаимодействий. Характерной особенностью такой установки является то, что субъект испытывает отрицательные эмоции к объекту установки, его мысли и представления по отношению к объекту установки переполнены тем, что «партнера можно использовать или убрать», «им можно управлять», «его не надо понимать» и т. д., действия субъекта по отношению к объекту однонаправлены, поведение монологично. Естественным продолжением субъект-объективности является «право» эксплуатировать других людей, что непосредственно вызывает социальные микро- и макроконфликты .

Субъект-объектной установке противостоит субъект-субъектная. В основе действия субъект-субъектной установки лежит признании того, что «я субъект», но и «он субъект». И я как самодостаточная личность, могу жить за свой счёт, не эксплуатируя других людей. Я осуществляю самоактуализацию, реализуя свои способности, свой личный потенциал и живу только за счёт этого. Характерной особенностью такой установки является то, что субъект испытывает положительные эмоции к субъекту установки, его мысли и представления по отношению к субъекту установки наполнены тем, что «партнёра надо уважать и на взаимовыгодных условиях решать вопросы», «с ним надо искать компромисс», «его надо понимать» и т. д., действия субъекта по отношению к субъекту многоплановы, поведение полилогично. Естественным продолжением субъект-субъективности является - справедливость, уважение, взаимопонимание и т. д. между людьми, жизнь за счёт своего труда, реализуя свои способности, что способствует предупреждению социальных конфликтов, а если они и возникают, то и их урегулированию.

В процессе исследования, мы пришли к выводу, что субъект-субъектная и субъект-объектная установки имеют инстинктивное происхождение. Точнее говоря, в основе формирования первой установки лежит инстинкт общности, а в основе второй - инстинкт агрессии. Аналогичную мысль высказал и А. Я. Анцупов. По его словам, в конфликтных ситуациях поведение человека во многом определяется подсознанием - эмоциями и бессознательным - инстинктами, главным образом социальными. Объяснить и регулировать конфликты трудно без учёта и управления этими двумя уровнями психического отражения [3, с. 28]. Анализируя причины конфликтов между школьниками, А. Я. Анцупов пришел к выводу, что они обусловлены агрессивностью. Он пишет о том, что «наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность конфликтов не только с их участием, но и без них - между другими членами классного коллектива.

В своём исследовании, мы особое внимание обратили на инстинкты общности и агрессии. Обусловлено это тем, что это диаметрально противоположные инстинкты: первый из них порождает субъект-субъектную установку и позитивно влияет на формирование её компонентов (эмоционального, когнитивного, поведенческого); второй - порождает субъект-объектную установку и оказывает негативное влияние на формирование ее компонентов.

Таким образом, индивидуальное построение диагностики конфликтного поведения личности студента позволяет нам сделать следующие выводы:

-

- коллективное бессознательное хранит в себе и передает по наследству модели типичных поведенческих реакций индивида, которые проявляются в ситуациях противоречия, препятствия, столкновения, потому что времени на принятие взвешенного решения у него нет;

-

- индивидуальное бессознательное есть источник возникновения конфликтов между людьми, и причина их связана с особенностями формирования социальных установок (прежде всего, субъект-объектной и субъект-субъектной) и их компонентов.

В целом, можно утверждать, что индивидуальный подход к диагностике конфликтов в студенческой среде дает педагогу системные ориентиры в ха- рактеризуемой деятельности.