Дидактические предпосылки организации стимулирования инициатив при решении нестандартных задач

Автор: Шманова Г.А., Батяева Т.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Фундаментализация образования

Статья в выпуске: 2 (22), 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135465

IDR: 147135465

Текст статьи Дидактические предпосылки организации стимулирования инициатив при решении нестандартных задач

На современном зтапе развития науч- матике. М. 1958. С. 4). «Интуиция гго-ной мысли для решения многих теорети-. ^ти всегда — способность чело вс юс ко-

ческих и практических проблем философии, недаюгики, психологии, методики препода-па.11 и я и ряда других наук необходимо иметь четкое представление об организации творческого процесса. Особую значимость представляют те проблемы, которые возникают при изучении познавательных возможностей человека и процессов, при-водяших к созданию новых идей. Главную роль здесь играет интуиция.

Говоря об интуиции. как правило, концентрируют внимание на психологической стороне дела, изображая ее как своеобразный момент психической жизни человека, тесно связанной с эмоциями, воображением, вдохновением. Хотя проблема интуиции поднималась многим и учеными, вопрос о возможности развития интуиции до СИХ пор остается открытым.

Развитие пси сятия «ижуипня» происходило по трем основным напраа. еснйям :

-

1) интуиция чунствег п ]ая ( j ]рямое усмотрение истины с помощью внешнего чувства);

-

2) интуиция hi псллеюуальЕ 1ая («вознигсает последдшслЬЕЮГО сознана вьного ai илиза И подсознательного дополне! гия»):

-

3) интуиция R интеграции - чувственная и интеллектуальная (см.: Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. М., 1972. С 52).

Определение понятия «интуиция» дается во многих философских исследованиях (А. Бергсон. М. Бунте, Л. де Бройль, В.Ф. Асмус, А. С. Кармин, Б.М. Кедров, А.А. Налчаджян и др.). «Интуиция - это непосредственное знание, представляющее собой прямое усмотрение истины, то есть объективной связи вещей, нс опирающейся на доказательство» (Асмус В.Ф. Проб ле м а инту иций в фи .тосо фи и и м а те-

Мы рассматриваем инициативу как единицу активности обучаемого. В исследовании мы создаем специальные условия для организации стимулирования совокупности разных видов инициатив, используемых при решении задач (рис. Г).

Инициатива г--принятия задачи к решению ----построения гипотезы

— решения задачи

----начала решения

---продолжения решения

-

— -осуществления развития знаний для решения задачи

--завершения решения

-

-■ —анализа решения

---опровержения решения

----углубления уже развитых знаний после полученного решения

; задачи и т.д.

Рис. 1. Виды инициатив

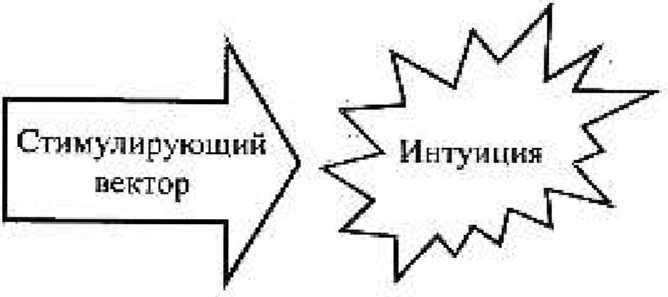

Указанные виды инициатив рассматриваются как координаты вектора, стимулирующего проявление интуиции.

Для развития инициативы мы предлагаем группы эвристических приемов мышления по формированию следующих умений:

-

1) осмысливать компоненты научного знания и их взаимосвязи;

-

2) исследовательских;

-

3) развивать свои знания.

Философы, занимающиеся проблемой интуиции, указывают, что «человек приобрел особую познавательную способность -интуицию», что «интуиция является познавательным актом, в результате которого появляется новое знание» (Налчаджян А.А. Указ. сот. С. 39).

Педагоги и психологи (ГС. Альтшулер, Н.П. Волков, В В. Давыдов. Н.П. Иванов, Б М. Теплев, М.А. Мазманян, В.11 Пушкин. В.Г Щавырипа^ Д.Б. Эльконин и др.) вслед за философами подтверждают существование интуитивного пути познания. Они рассматривают интуицию в двух аспектах; I) как процесс возникновения решения задачи; 2) в связи с представлением о бессознательной мыслительной деятельности. По словам Г.С. Альтшулера, «творчеству как любой деятельности, можно учиться». В качестве инструментария решения творческих 'задач автор выделяет знания, (Напомним, что к творческим относятся те задания, принцип выполнения которых не указан, а часто к не известен обучаемым явно. Творческой считается задача, для шторой нет знаний и способов се решения в данной предметной области.) Эти утверждения позволяют нам рассматривать иг нунцию как психолого-педагогическую категорию и дают возможность создания условий для oprai шза1щи стимулирования итуиции.

В новых программах по педагогике заложен определенный путь формирования исследовательских умений и умения развивать знания. Выделены следующие направления:

-

1) система развивающего обучения Л.В. Занкова;

-

2) технология развивающего обучения Д.Б- Эльконина - В.В. Давыдова:

-

3) системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (ИП- Волков. ГС. Альтшулер, ИЛ. Иванов);

-

4) личностно ориентированное развивающее обучение (И.С, Якиманская);

-

5) технология сачоразвиваюшеги обучения (Г.К. Седев но) (см. об этом: Сслев-ко ГК. Современные образовательные технологии. М-, 1998).

Указанные технологии дают некоторые возможности воспитания у учащихся интуиции путем треещровки способности уста-павливачь связи между предметами, объектами и понятиями- Однако планомерные механизмы ее воспитания авторами не рассматриваются.

Дня студентов университетов и педагогических вузов, готовящихся стать учи-телями-исследелателями. а также учителей школ, лицеев, гимназий, включенных ь инновационные процессы, представляет интерес книга, помогающая л решении нестандартных задач: «Педагогика творческого саморазвития» (Казань. 1998). Заметим, что сс автор, В.И. Андреев, впервые говорит о том, ч то принцип творческого саморазвития духовно-нравственной сферы личности должен стать одним из прноричетных и системообразующих в профессиональной подготовке учителя, и предлагает систематику эвристических приемов, сальдирующих педагогические умения.

Проведенное аналитическое исследование позволило выделить следующие предпосылки органнэагщи стимулирования инициатив при решении продуктитшых задач.

Первая ^^^.ещсы.'/ку: формирование совокупности самостоятельных продуктивных действий в виде инициатив (необходимо подчеркнуть, что предметное действие должно быть сформировано на основе предметных знаний, а доя выполнения продуктивного действия должны быть сформированы обобщенные методологические знания о знании, о развитии знаний, о познании, о деятельности, о взаимосвязях предметных и межпредметных).

.Bmo/мк п^мдпосмлкд'. проявление действия п виде инициативы на основе направленного формирования обобщенных знаний.

Третья п/зй^пусылхтг: целенаправленное формирование инициатив как координат вектора, стимулирующего проявление ншуицци

С опорой на выделенные теоретические предпосылки разработаны критерия стимулирования интуиции, которые представлены на рис. 2.

-

1- Постановка продуктивных Задач

-

2. Систематика эвристических приемов

-

3. Систематика эвристических приемов по осмыслению компонентов научного знания, по формированию исследовательских умений, ио развитию знаний

-

4. Целенаправленная организация обучения

Рис. 2. Дидактические условия стимулирования интуиции

Реализация представленного материала осу шеетелилась дня студентов V курса математического факультета в рамках спецкурса «Теория и методика педагогического эксперимента». Она проведена в двух сериях эксперимента, который включал прямой путь и косвенный. 13 качестве прямого условия деятельности выступало использование обобщенных приемов по развитию указанных выше умений. Косвенный путь заключался в формиро" вании этих же умений через предъявление обучаемым частных примеров (задач). Результаты констатирующего эксперимента показали. что прямой путь формирования инициатив экономичен и эффективен; косвенный путь нс является эффективным.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

В.И. Кудряшов. «спирант Института общего образования

Современной чертой естествознания является процесс взаимопроникновения наук, все более тесное и многостороннее их взаимодействие. Такое положение вещей не может не отразиться на дисциплинах, преподаваемых в школе. Каждый школьный предмет имеет тенденцию к замкнутости. Вместе с тем нН один из них не может существовать без притока информации из других дисциплин. Это позволяет говорить о научной дисциплине как об открытой системе. неспособной функционировать без межпредметых связей и взаимосвязей с более общей системой, которой является нвюльное образовании в целом.

Школьное образование базируется на дидактических принципах. Средн важнейших из них - принцип систематичности и последовательности. Он предполагает усвоение знаний и формирование умений в определенной логической связи, где ведущее значение имеют существенные черты изучаемого объекта. Реализация этого принципа на практике требует от учителя специалы юй дсticj i ь нос ги, напрадленной на организацию получаемых учащимися знаний в определенную с ие тому Учителю необходимо знать ряд категорий, относящихся к названному принципу: система, системность, систематичность, систематизация, обобщение. Кратко рассмотрим их содержание.