Дидактика проектного обучения в формировании гражданственности разных категорий обучающихся

Автор: Юрченко Маргарита Алексеевна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проектное обучение как дидактическая система, будучи непривычной для российского образовательного контекста, обеспечивает связь обучающихся с их сообществами, способствует углублению понимания демократии, формирует гражданственность. Цель исследования - доказать предпочтительность использования дидактической системы «проектное обучение» для формирования гражданственности разных категорий обучающихся. Исследование опирается на комплексную методологию, сочетающую культурологический, личностно-деятельностный и аксиологический подходы, а также взаимодополняющие теоретические и эмпирические методы (педагогическое моделирование, эксперимент и опрос). В работе подробно анализируется педагогический эксперимент (N = 66, 2023/2024 учебный год), проведенный автором, с помощью которого было доказано, что проектное обучение способствует приобретению компетенций по мере того, как обучающиеся решают проблемы, связанные непосредственно как с локальным сообществом, так и с глобальными проблемами современности. Представлены разработанные автором инструменты и процедуры оценивания, дидактическое наполнение проектных модулей, выявлены трудности и потенциал проектного обучения. Автор приходит к выводу о том, что проектное обучение масштабируемо. Организация учебной программы по гуманитарно-социальным наукам в дидактической системе проектного обучения имеет потенциал для трансформации обучения, как на уровне высшего образования, так и на уровне средней школы. Обучающиеся познают связи с окружающим миром и связи наук между собой в процессе разрешения проблемных ситуаций разного уровня сложности. Проектное обучение особенно ценно тем, что задействует внутреннюю мотивацию обучающихся в качестве главного двигателя образовательного процесса. Таким образом, студенты воспринимают обучение не только через призму оценок или отдельного приобретения полезных навыков, но и через понимание того, какую пользу они могут принести обществу и как стать его полноценными членами.

Проектное обучение, дидактика, гражданственность, средняя школа, вуз, обучение действием

Короткий адрес: https://sciup.org/147245987

IDR: 147245987 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped240406

Текст научной статьи Дидактика проектного обучения в формировании гражданственности разных категорий обучающихся

Поскольку растет спрос на подготовку обучающихся в соответствии с запросами и трендами развития мировой экономики, сфера образования не перестает задаваться вопросом о создании «новой дидактики» для подготовки выпускников школ, колледжей и вузов. Эффективное обучение является прологом к успешной реализации человеческого потенциала и пополнения конкурентоспособного кадрового резерва страны, что гарантируется проектированием и организацией процесса обучения на основе оптимального сочетания актуальных и зарекомендовавших себя подходов. В конечном счете усилия национальных систем образования направлены на то, чтобы обучающиеся действительно стали людьми, которые создают смыслы посредством соответствующих учебных мероприятий [28].

Уникальность проектной работы в части развития эмоциональной привязанности к создаваемому продукту и широкого спектра компетенций, которые нужны не только в конкретном классе1, показывает степень важности внедрения проектного обучения (далее – ПО) для повышения достижений обучающихся в базовом опыте обучения наряду с их усвоением содержания предлагаемой учебной программы. Многие формы PBL, которые в сущности состоят из ролевых игр и/или симуляций, все чаще используются в преподавании, поскольку эти формы работы помогают органично развивать более глубокое понимание того, как обучающиеся совершенствуют тот или иной навык2, а также поощряют и/или зарождают их интерес к непростым, традиционно мало обсуждаемым темам.

Внедрение ПО приносит огромные изменения в школы за счет программ проектных модулей, которые по-новому структурируют организационную роль педагогов. Очевидно, что модуль показывает себя более эффективно, если образовательная организация в целом придерживается принципов дидактической системы «проектное обучение» [22]. Роль руководства в создании пространств проектного обучения исключительно важна для координации и взаимопомощи внутри педагогических коллективов, традиционно отмечающих ряд повседневных трудностей, связанных с проектным обучением и в особенности касающихся многокомпонентной системы оценивания.

В отличие от традиционного обучения, проектное обучение не ориентировано на одного «контролируемого» ученика, но является подлинно социальным – содержательно и динамически. Результатами ПО являются ответственность за обучение, способность к само-менеджменту и автономии, которые позволяют обучающимся последовательно следовать за своими интересами в работе над проектом, выстраивая связи между различными научными областями естественным образом [15]. Не секрет, что многие дети и молодые люди попросту не понимают ценности тех или иных учебных действий, в то же самое время образцы для подражания из их возрастных групп, их педагогов имеют критически важное значение в формировании их личностных качеств и идентичности. Особенно полезно, если эти образцы находят подкрепление у тех, кто, по мнению обучающихся, достиг успеха. Именно поэтому защиты итоговых продуктов проектных модулей всегда публичны, позитивно оценивается участие не только других обучающихся и педагогов в защитах, но и участие экспертов, медиасообществ и практиков. Это связано с тем, что большинству учащихся необходимо чувствовать, что их вклад находит отклик, действительно влияет на их сообщество, их среду или любую область, в которую они вовлечены. Исследователи сходятся во мнении о том, что разработка учебной программы, которая включает ощутимые практические инициативы, помогающие обучающимся увидеть влияние их вклада на целостность общества, является исключительно положительной педагогической стратегией. Аналогичным образом выводы исследователей подтверждают аргумент о том, что обучение в условиях высокой автономии оказывает положительное влияние на гражданственность обучающихся.

Исследование Intel 2012 г. утверждает, что учителя, которые используют исследование в качестве стратегии обучения, поощряют учеников задавать вопросы, планировать и проводить исследования, фиксировать наблюдения и размышлять о том, что они обнаружили. Особенно важно то, что исследовательская деятельность может происходить в континууме, от более структурированной и направляемой учителем до более открытой и движимой интересами учеников [21]. Для студентов, привыкших к традиционному обучению, это означает переход от приказа к выполнению самостоятельной учебной деятельности, от знания фактов, терминов и содержания – к пониманию процессов, от слушания и реагирования на услышанное – к общению и принятию ответственности, от запоминания и повторения – к открытию, от теории к применению теории и от зависимости от учителя – к расширению прав и возможностей. Если в традиционном обучении цель состоит в том, чтобы донести до обучающегося содержание определенного курса, то ПО стремится решить центральную проблему (отзеркаливающую наводящий вопрос), используя любой находимый самими учащимися подходящий контент и навыки, необходимые для создания продукта.

Ценность ПО заключается в том, что оно позволяет студентам выбирать, предлагает разные возможности для получения и раздачи обратной связи и приоткрывает учебную среду для различных стилей обучения, типов восприятия, интересов, что действительно может повысить мотивацию и удовлетворенность студентов процессом обучения. Наряду с этим обучающиеся плавно входят на путь обучения в течение всей жизни, у них, наконец, есть реальная возможность понять, зачем оно нужно, почему продолжают учиться старшие братья и сестры, родители и даже бабушки с дедушками, и приобрести самую, как нам кажется, потрясающую привычку XXI в. – привычку учиться.

Постановка проблемы

В развитых странах ПО в основном использовалось в среднем и профессиональном образовании. В научной литературе англоговорящих стран изложено множество идей, касающихся внедрения данной дидактической системы и оценки ее эффективности в рамках национальных образовательных экосистем [16, 18, 26], в то время как страны постсоветского пространства начали перенимать опыт внедрения проектного обучения как дидактической системы, а не метода (как это происходило в Советской России 1920-х гг. [4, 7, 10]), относительно недавно. Первичным фокусом ПО в России являлся уровень СПО, что объясняется приоритетами в развитии экономики страны [3, 8, 9]. Большая часть литературы о ПО концентрируется, с одной стороны, на уровне профессионального образования, с другой стороны, на естественных и технических науках [1, 5, 6, 20], остальные же случаи применения ПО, их специфика и образовательный эффект являются темным пятном педагогического знания.

Долгое время проектное обучение использовалось с целью обеспечения социальной целостности сообществ, на передний план выдвигались именно те прикладные проблемы, которые стоят перед сообществом, могут быть решены сообща и требуют внимания всех. В данном исследовании мы обращаемся к проектному обучению, желая сформировать активную гражданственность у обучающихся, обоснованность данного намерения подтверждается разными авторитетными исследованиями и международными образовательными инициативами [17]. Исходя из суждений о том, что дидактическая система «проектное обучение» наилучшим образом подходит для развития агентности, без которой невозможна гражданственность, мы задаемся вопросом о пределах масштабируемости ПО (действительно ли эта дидактическая система идеальна только в условиях преподавания технических и естественно-научных дисциплин и в основном на уровне СПО?) и ставим перед собой цель -доказать применимость ПО для формирования гражданственности в процессе обучения разных категорий обучающихся3.

Перед нами стояли задачи:

-

1) спроектировать разные по своему наполнению модули проектного обучения, стержнем которых являлось бы социально-гуманитарное знание;

-

2) проиллюстрировать реальность достижения системой ПО ожидаемых образовательных результатов, установленных образовательными стандартами;

-

3) предложить систему оценивания прогресса обучающихся по модулям;

-

4) проанализировать потенциал и ограничения выбранной дидактической системы.

Методы и материалы. Методологической основой исследования выступают личностно-деятельностный, аксиологический и культурологический подходы. Нами был применен комплекс методов исследования: теоретические методы, среди которых анализ отечественного и зарубежного опыта, обобщение, и эмпирические методы включенного наблюдения, педагогического эксперимента, педагогического моделирования, интроспекции, опроса.

В 2023/2024 учебном году нами был проведен педагогический эксперимент с участием разных категорий обучающихся: школьного возраста (10-й класс Президентского лицея Сибирского кампуса РАНХиГС), студентов программы получения первого высшего образования (2-й и 4-й курсы бакалавриата направления подготовки «Международные отношения», профиль «Мировая политика» Сибирского кампуса РАНХиГС), общее число участников эксперимента составило 66 человек.

Результаты и их обсуждение

Задача 1.

Поскольку тема идентичности и гражданственности обладает базовой «социальной» природой, но в то же время необходимо было учесть требования образовательных программ разных уровней, на основе культурологического подхода нами были разработаны и реализованы разные междисциплинарные модули проектного обучения:

-

1. Для 10-го класса - на стыке предметов «Обществознание» и «Иностранный язык (английский)» (далее - проектный модуль № 1). Наводящий проблемный вопрос модуля: «Какие социальные проблемы являются общими для разных стран и как их можно решить совместными усилиями через международное сотрудничество с учетом культурных различий?» Длительность модуля - 1 четверть.

-

2. Для группы 4-го курса - на стыке дисциплин «Иностранный язык 2 4 » и «Международная интеграция и международные организации» (далее - проектный модуль № 2). Наводящий проблемный вопрос модуля: «Как социально-политические процессы в Европе и Америке влияют на межкультурную коммуникацию народов стран и глобальное формирование восприятия многополярности мира?» Длительность модуля - 1 семестр.

-

3. Для группы 2-го курса - на стыке дисциплин «Иностранный язык 1» и «Мировая политика» (далее - проектный модуль № 3). Наводящий проблемный вопрос модуля: «Возможно ли применять одинаковые методы и инструменты анализа мировой политики в видении исследователей разных цивилизациях?» Длительность модуля - 1 семестр.

Поскольку это был первый опыт внедрения проектного обучения на базе Сибирского кампуса РАНХиГС, было принято решение задействовать рамку для «начинающих» -внедрение проектного обучения в образовательной организации, согласно классификации Института образования Бака (рис. 1).

РУБРИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

|

Практика преподавания на основе проектов |

Начинающий учитель PBL |

Развивающийся в PBL учитель |

Золотой стандарт PBL-учителя |

|

Дизайн и план |

|

-Проект включает в себя все основные элементы дизайна, но некоторые из них не находятся на самом высоком уровне рубрики дизайна проекта.

|

-Проект включает в себя все основные элементы дизайна проекта, описанные в соответствующей рубрике. -Планы детализированы и включают в себя поддержку и оценку обучения студентов, а также график, который остается гибким для удовлетворения потребностей учащихся. -Ресурсы для проекта были предусмотрены в максимально возможной степени и организованы заблаговременно |

|

Соответствие стандартам |

-Критерии для продуктов даны, но коррелируют со стандартами. -Формирование учебного процесса, протоколы обратной связи и оценки, рубрики не ссылаются на достижение учащимися определенных результатов и не способствуют им |

|

- Критерии для продуктов четкие и специально разработаны на основе стандартов, что позволяет продемонстрировать мастерство. -Формирование учебного процесса, протоколы обратной связи и оценки, рубрики ссылаются и поддерживают достижение учащимися определенных целей в рамках стандарта |

|

Культура работы |

- Нормы создаются для руководства проектной работой, но они все равно могут восприниматься как «правила», навязанные и контролируемые учителем. -Учащимся предлагают высказать свои идеи, но возможности для выражения мнения и выбора предоставляются нечасто или касаются только незначительных вопросов. -Иногда учащиеся работают самостоятельно, но часто обращаются за руководством к учителю. -Команды часто непродуктивны или требуют частого вмешательства преподавателя |

|

|

Рис. 1. Рубрики проектного обучения как дидактической системы [23]

Организационно-проектная деятельность осуществлялась средствами учебных циклов по иностранным языкам, т. е. непосредственным проектированием обучающиеся были заняты именно на этих занятиях, для того чтобы отслеживанием прогресса мог заниматься непосредственно автор исследования. Обучающиеся работали в группах по 6–9 человек, сформированных случайным образом и стабильных на протяжении всего модуля.

Основные этапы работы:

-

1. Формулирование проблемы (1-й семинар): группа определяется с темой исследования, после чего начинает планирование на весь семестр.

-

2. Работа с источниками (2-й семинар): группа занимается предварительным подбором материалов в контексте сформулированной проблемы.

-

3. Исследование и анализ (3–6-й семинары): группы проводят глубокий анализ выбранной темы, изучают существующие исследования, статистику и официальные документы. Они должны определить текущее состояние дел в выбранной для исследования сфере, ее ключевые недостатки и предложить потенциальное направление поиска вариантов решения.

-

4. Разработка проекта (7–10-й семинары): на этом этапе группы начинают разрабатывать свои решения или предложения по улучшению функционирования ООН, учитывая возможные последствия и прорабатывая разные точки зрения и интересы заинтересованных сторон.

-

5. Подготовка итоговой работы (11–14-й семинары): каждая группа подготавливает набор артефактов исследования, которые станут итогом всей работы. Они могут в себя включать:

o отчет по исследованию (до 3000 слов);

o презентация (10 минут);

-

o визуальный материал (постер или инфографика);

-

o видеоролик (до 5 минут) с ключевыми выводами и предложениями.

-

6. Презентация и защита проекта (15–16-й семинары): группы публично представляют свои проекты; преподаватели и студенты других групп задают вопросы и дают обратную связь.

Задача 2.

Нами был разработан базовый комплект учебных материалов, подходящий как для школьной, так и для студенческой аудитории (усложнение происходило не за счет форму- лировки заданий, а за счет сложности продукта и артефактов обучения).

Приведем несколько примеров тематических фрагментов занятий по формированию национальной идентичности у обучающихся.

Вводное занятие

Цель первого занятия - помочь студентам понять, почему, прежде чем приступить к изучению истории, литературы или гражданственности, полезно сначала рассмотреть свою идентичность. Студенты начинают с определения того, что для них значит быть русским/ американцем/британцем. Затем они начнут рассматривать идею о том, что национальная идентичность и история государства являются продуктом множества индивидуальных точек зрения, голосов и принятых решений. Понимая свою идентичность и истории о том, как они и их семьи оказались там, где сейчас проживают, они смогут понять, какой вклад вносят и как участвуют в жизни страны. Наконец, студенты рассматривают влияние и значимость их лич- ных историй на судьбу сообщества.

Тематический фрагмент занятия – упражнение «Наши суждения о себе и других»

Во вводном задании студенты начнут раз- дел с размышлений о том, что для них значит быть россиянином.

-

• Попросите студентов взять чистый лист бумаги и нарисовать то, как, по их мнению, выглядит россиянин.

-

• Через несколько минут попросите их поделиться и обсудить свои рисунки с соседом, задав следующие вопросы: как каждый из вас решил, что рисовать? Чем похожи рисунки? Чем они отличаются?

-

• Обсудите вместе: откуда могут взяться наши представления о том, что значит быть россиянином? Откуда мы получаем информацию о том, что такое российскость?

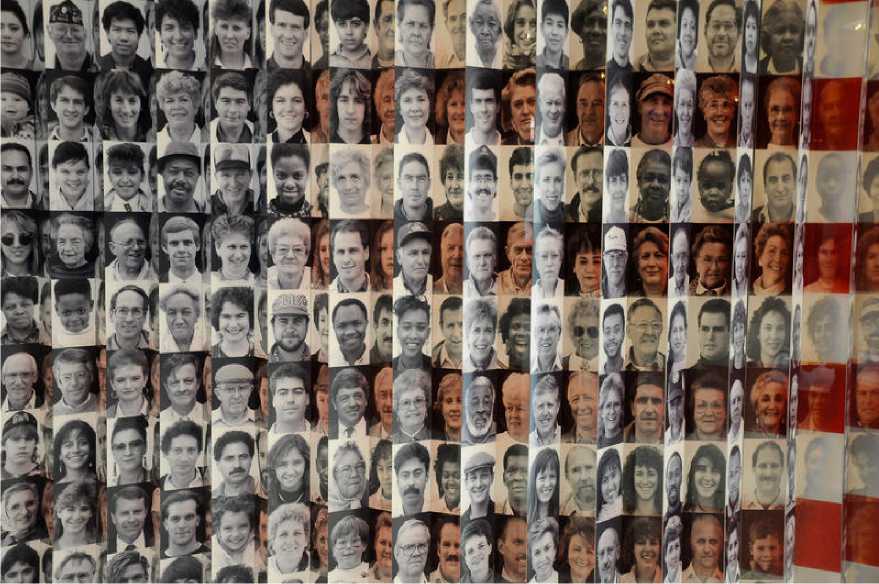

«Флаг лиц» (рис. 2) предлагает студентам проанализировать изображение, состоящее из множества отдельных лиц, служа полезной метафорой для связи между людьми и национальной идентичностью.

-

• Попросите обучающихся записать три особенности «флага», затем проведите обсуж-

- дение произведения искусства.

Вывод по упражнению: так же, как эти лица людей вносят вклад в общий образ «фла- га», личность вносит вклад в идентичность страны и ее развитие.

Занятие медианы модуля

На протяжении всей нашей жизни люди навешивают на нас ярлыки, и эти ярлыки от- ражают и влияют на то, как другие думают о нашей идентичности, а также как мы думаем

Рис. 2. Флаг лиц (выставочный экспонат музея иммиграции о. Эллис) [19]

о себе. Ярлыки не всегда негативны; они могут отражать положительные характеристики, устанавливать полезные ожидания и обеспечивать значимые цели в нашей жизни. Однако часто ярлыки, которые мы используем для описания друг друга, являются результатом необоснованных предположений и стереотипов. Мы регулярно навешиваем ярлыки на людей, которых едва знаем или даже никогда не встречали, и то же самое происходит с нами. Таким образом, ярлыки влияют на нашу идентичность, часто неподконтрольно нам самим.

Цель занятия – предоставить обучающимся возможность изучить некоторые из способов, которыми мы используем ярлыки для идентификации друг друга, и рассмотреть, как эти ярлыки влияют на то, как другие думают о нас, как мы себя ведем и как мы думаем о себе. Лучше понимая влияние ярлыков и стереотипов в своей жизни, обучающиеся могут достичь лучшего понимания того, как похожие идеи влияли на их предков и персонажей классической русской литературы в прошлом.

Тематический фрагмент – упражнение «Живучесть стереотипов»

Студенты читают историю молодой женщины, которая, чувствуя необходимость перемен, подстригла и покрасила волосы, сделала пирсинг. В этом упражнении они узнают не только о том, как эти изменения во внешности заставляют людей относиться к нам по-другому – а иногда и вызывают у них негативные эмоции, – но и о том, как они научили главную героиню быть уверенной в себе, помогли разобраться в том, кто она есть на самом деле, несмотря на сторонние суждения и стереотипы.

-

• Студенты принимают участие в индивидуальной или парной (с предъявлением друг другу) рефлексии на основе высказывания (методика неоконченных предложений):

o Основываясь только на моей внешности, люди никогда не ожидали бы, что я ____________ (предложите от 3 до 7 вариантов о себе).

-

• Затем студенты читают текст Still Me Inside (Это все та же Я 5 ) [2]. Понимание идеи текста проверяется в обсуждении, можно использовать следующие вопросы в качестве подсказок:

○ Почему М. Года решила изменить внешность?

○ Как вы думаете, что М. Года имеет в виду, когда пишет: «Я чувствовала себя в некоторой степени обязанной потакать навязанному мне стереотипу»? Что за стереотип она имеет в виду?

o Как изменилось отношение людей к М. Года после того, как она изменила свою внешность? Какие доказательства нового восприятия людьми ее личности она приводит?

o Что, по вашему мнению, имеет в виду М. Года, когда говорит, что она «хорошо выступила, но чувствовала себя ужасно» на своем концерте? Что повлияло на ее самочувствие?

o Что, по вашему мнению, имеет в виду М. Года, когда говорит, что «обменяла один стереотип на другой»? Что такое «новый» стереотип?

-

• Обучающиеся работают индивидуально, придумывая варианты окончания высказывания с позиции М. Года: Основываясь только на моей внешности, люди никогда не ожидали бы, что я _____________.

-

• Занятие завершается дискуссией, выстроенной вокруг вопросов:

○ Что, по-вашему, имеет в виду М. Года, когда говорит, что теперь ей нравится доказывать людям, которые делают предположения о ней, что они не правы? Как она это делает?

○ Изменилась ли личность М. Года на самом деле с изменениями во внешности?

o Как ярлыки и стереотипы влияют на то, как другие люди идентифицируют каждого из нас? Как ярлыки, предположения и стереотипы могут повлиять на то, как мы думаем о себе?

Заключительное занятие

На этом занятии предлагается рассмотреть влияние как семейного наследия, так и более широкого историко-социального контекста на идентичность. Как заявила журналист М. Хинохоса [14], у всех нас есть истории о том, как мы попали «сюда», – индивидуальные истории, семейные истории. К лучшему или к худшему, мы обязаны, по крайней мере, частью того, кем мы являемся, выбору, который сделали наши семьи и другие важные люди в нашей жизни, а также выбору, сделанному старшими поколениями. Этот выбор создает для каждого из нас своего рода наследие, которое влияет на нашу идентичность, наши обстоятельства жизни и, в свою очередь, на выбор, который мы делаем. Однако вся эта цепочка выбора, включая тот, что мы делаем сегодня, происходят без отрыва от более ши- рокого контекста. Когда мы рассматриваем наследие, которое получили от наших семей, мы также можем найти связи с историей наших сообществ, народов и мира. Такое исследование может привести к более глубокому пониманию своей идентичности.

Тематический фрагмент – упражнение «Связь с историей»

Размышление над «Воспоминаниями о предметах» [25]. Студентам вслух читается абзац из эссе «Object memories» (Воспоминания о вещи) 6 :

«Я не люблю выбрасывать вещи. Под «вещами» я не подразумеваю стулья, одеяла или слишком малые брюки – я подразумеваю коробки с собранными «кусочками» и вещами из самых разных событий и периодов моей жизни... То, что всем остальным кажется хламом, на самом деле вещи, хранящие все мои истории... Это не столько страх отпустить саму вещь, сколько ужасный страх потерять любое время или воспоминание, которое вещь стала обозначать...

Большая часть меня понимает, что забывание – это просто то, как устроена жизнь... Большую часть меня это устраивает. Приятно знать, что мне не нужно оставаться привязанной к личности и мнениям человека, которым я была три года назад, четыре года назад и 10 лет назад. Но, хотя большая часть меня с радостью принимает изменения и рокировки, которые приносит каждый год, крошечная часть меня отвергает их. Эта крошечная испуганная часть меня восстает против вытеснения и замены памяти и части моей идентичности...»

Преподаватель рассказывает, что далее по тексту автор продолжает описывать засушенные розы, коллекцию тетрадей и коробку из-под обуви из своего прошлого, которые имеют значимую связь с ее идентичностью.

-

• Студенты пишут о вещах, которые у них есть (или были), которые связаны с их личной или семейной историей, что такое «вещь» и что она значит для них лично. Желающие могут поделиться с классом.

-

• Студенты рисуют (или визуально представляют другим способом) вещи, о которых они писали, показывая, как они относились к этим вещам раньше и как относятся сейчас.

Специфичная проектная ориентация

-

3 модулей

Проектный модуль № 1

Согласно программе по обществознанию [12] и программе по английскому языку [11] личностные и метапредметные результаты, достигаемые в результате освоения двух курсов, фактически совпадают; что касается предметных результатов, к концу 10-го класса на занятиях по английскому языку ученики должны научиться в числе прочего вести разные виды диалога, осуществлять минимальную аналитическую работу с источниками на языке, в том числе с аудиовизуальными, на занятиях по обществознанию в числе прочего – владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов, характеризовать российские духовнонравственные ценности, уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках – на чем мы и сосредоточили наш модуль проектной деятельности.

Тематические планы по дисциплинам «Иностранный язык» и «Обществознание» нашли единое выражение в ожидаемом продукте в разрезе проектной деятельности по модулю в формате подкастов о социальных конфликтах в классической литературе России и Великобритании, теме человека в разных культурах (например, «маленький человек» в русской литературе и человек в произведениях зарубежной классики).

Компетентностная база студентов ВО

Согласно ФГОС [13] и рабочим программам, в рамках указанных дисциплин студенты осваивают УК-4, ОПК-1 (осуществление деловой коммуникации на языках), УК-5 (восприятие межкультурного разнообразия), ОПК-5 (формирование аналитических материалов по профилю), ОПК-4 (установление причинноследственных связей, оценка событий и процессов) и готовятся осуществлять такие виды профессиональной деятельности, как организационно-управленческая (например, рациональная организация и планирование деятель- ности), собственно проектная, а также эксперто-аналитическая (например, применение навыков владения основами международнополитического анализа).

Проектный модуль № 2

Тематические планы по дисциплинам «Иностранный язык 2» и «Международная интеграция и международные организации» нашли единое выражение в ожидаемом продукте в разрезе проектной деятельности по модулю в формате эссе или мультимедийных инфографик о борьбе с постколониальной политикой Франции, культурной политики в заморских департаментах, реальной политической силы Международной организации Франкофонии.

Проектный модуль № 3

Тематические планы по дисциплинам «Иностранный язык 1» и «Мировая политика» нашли выражение в ожидаемом продукте в разрезе проектной деятельности по модулю в формате видеоблогов или аналитических записок по вопросам состояния современных международных конфликтов, политического дискурса в рамках актуальной повестки России и англоговорящих стран (по выбору команд).

Задача 3.

Текущее оценивание производилось по окончании каждого занятия в рамках проект- ного обучения после презентации артефактов на основе бланков оценивания, разработанных в 2009 г. Университетом Рочестера (рис. 3, 4).

Оценивание итогового продукта производилось в соответствии с рубрикой «Дизайн проекта» Института образования Бака 2022 г. (рис. 5).

В табл. 1, 2 представлены бланки оценивания, доработанные и оптимизированные нами в части полноты и ясности наполнения рубрик, поскольку мы считаем: 1) малоэффективным отсутствие критериального наполнения промежуточных колонок в соответствии с присваемыми баллами; 2) устаревшими и непрозрачными для российского контекста некоторые формулировки наполнения; 3) необходимым задавать критерий оценки в терминах ожидаемого образовательного результата так, чтобы критерии не дублировали друг друга.

Первая рубрика (см. табл. 1) используется преподавателем на протяжении всего курса и обучающимися по его завершении (на этапе сбора обратной связи после защит проектов), тогда как вторая рубрика (см. табл. 2) разработана в большей степени для студентов и используется преподавателем для анализа формирования мягких навыков, групповой динамики и «самочувствия» обучающихся в новой дидактической системе.

#1: РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

|

Ученик |

1 Ограниченный |

2 Развивающийся |

3 Профессионал |

4 Продвинутый |

5 Образцовый |

Лично |

В команде |

|

Определяет соответствующие факты («Что мы знаем?») |

Не может определить факты или смешивает факты с мнениями |

Выявляет наиболее значимые факты |

Помогает отличить факты от мнений/выводов |

||||

|

Задает уместные вопросы («Что еще мы хотим знать?») |

Не задает вопросов или задает вопросы, не имеющие отношения к теме |

Задает базовые вопросы типа «кто, что, где, когда» |

Задает вопросы более высокого уровня, отражающие глубину мысли |

||||

|

Структурирует исследовательские вопросы |

Не умеет организовывать вопросы по категориям |

Организует вопросы в соответствующие категории |

Определяет вопросы, которые попадают в несколько категорий |

||||

|

Выбирает полезную информацию из подходящих источников |

Не может найти информацию, которая могла бы ответить на вопросы исследования |

Получает необходимую информацию из ключевых источников |

Получает достоверную и обширную информацию из широкого перечня источников |

||||

|

Организует и представляет информацию |

Не организует информацию для четкого представления ответов на вопросы исследования |

Организует информацию для четкого представления ответов на вопросы исследования |

Обобщает информацию из многих источников; изложение краткое, точное и содержательное |

||||

|

Выявляет основные проблемы и заинтересованные стороны |

Не может сформулировать основную проблему или определить важные заинтересованные стороны |

Выявляет основную проблему и основные заинтересованные стороны |

Различает основные и второстепенные проблемы; определяет прямые и косвенные заинтересованные стороны |

||||

|

Разрабатывает несколько решений выделенных проблем |

Указывает только один (очевидный) способ решения главной проблемы |

Разрабатывает два или более решения основных проблем |

Разрабатывает несколько решений на основе плюсов / минусов и точек зрения заинтересованных сторон |

||||

|

Выбирает курс действий и поддерживает выбор |

Не может выбрать или поддерживать определенный курс действий |

Выбирает и поддерживает курс действий, основанный на этике или рисках / выгодах одной заинтересованной стороны |

Выбирает решение, основанное как на этике, так и на рисках / выгодах множества заинтересованных сторон |

Рис. 3. Рубрика оценивания решения проблемы (Университет Рочестера) [24]

#2: РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

|

Члены команды |

1 Ограниченный |

2 Развивающийся |

3 Профессионал |

4 Продвинутый |

5 Образцовый |

Лично |

В команде |

|

Распределяют задачи |

Не распределяет задачи поровну |

Распределяет задачи поровну |

Распределяет задачи на основе навыков членов команды |

||||

|

Сотрудничают и вносят справедливый вклад в общее дело |

Позволяет одному или двум членам команды выполнить большую часть работы |

Убеждается в том, что все члены команды вносят полноценный вклад |

Знает и поощряет сильные стороны других для качественного выполнения работы |

||||

|

Управляют конфликтами |

Не распознает конфликт и не принимает меры по его разрешению |

Разрешает конфликты, чтобы продолжать заниматься делом |

Выявляет и активно использует взаимовыгодные решения для управления конфликтами |

||||

|

Используют «Правила» мозгового штурма |

Не использует «правила» мозгового штурма; позволяет другим блокировать процесс |

Соблюдает «правила» мозгового штурма и предлагает идеи в равной степени с другими |

Разрабатывает новые «правила» по мере необходимости для облегчения процесса мозгового штурма |

||||

|

Эффективно рефлексируют о командной работе |

Не участвует в обсуждениях своей работы в команде |

Использует результаты рефлексии, чтобы предложить способы улучшения командной работы |

Регулярно контролирует и оценивает командную работу отдельных лиц и команды в целом |

||||

|

Достигают консенсуса |

Не пытается достичь консенсуса |

Использует консенсус для эффективной работы |

Воспринимает обратную связь и обрабатывает ее для улучшения командной работы |

||||

|

Управляют временем |

Не отслеживает прогресс и не учитывает ограничения по времени |

Использует время эффективно и выполняет все задачи вовремя |

Регулярно отслеживает и оценивает прогресс, чтобы превзойти ожидания по выполнению задач |

||||

|

Выполняют работу качественно |

Не уделяет никакого внимания или уделяет малое внимание качеству работы |

Создает продукты высокого класса, которые соответствуют ожиданиям |

Создает продукты, которые вдохновлены работами практиков |

||||

|

Придерживаются курса |

Легко или часто отвлекается от выполнения задачи |

Использует время целенаправленно и продуктивно |

Составляет план работы и отслеживает ход его выполнения |

||||

|

Приходят подготовленными |

Не всегда обеспечен необходимыми материалами |

Всегда обеспечен необходимыми материалами |

Ежедневно уделяет время тому, чтобы убедиться, что материалы готовы к следующему шагу |

||||

|

Сохраняют позитивный настрой |

Демонстрирует негативное поведение, использует «уничижительные» выражения |

Демонстрирует позитивное отношение/поведение по отношению к работе и другим людям |

Помогает другим поддерживать позитивное отношение и поведение |

Рис. 4. Рубрика оценивания командной работы и динамики (Университет Рочестера) [24]

РУБРИКА ДИЗАЙНА ПРОЕКТА

|

Начинающий Дизайн проекта пока что не выглядит стройным и осмысленным. Есть возможность улучшения при пересмотре проекта |

Развивающийся Проект включает в себя некоторые необходимые элементы дизайна, а также предполагает возможности для дальнейшего улучшения в будущих итерациях |

Образцовый Проект наглядно и убедительно демонстрирует все принципы и элементы дизайна |

|

|

Цели обучения: Ключевые знания, понимание концептов и навыки успеха |

|

-Проект ориентирован на знания и владение концептами, предусмотренные стандартом, но он фокусируется на слишком малом / большом объеме компетенций или выбирает наименее важные из них. -Навыки успеха являются целевыми, но их может быть задействовано слишком много в одном проекте, чтобы их можно было адекватно развивать и оценивать |

-Проект направлен на обучение студентов конкретным и важным знаниям, пониманию и навыкам, полученным из стандартов и основных для затронутых предметных областей. - Навыки успеха специально развиваются, прогресс можно оценить (например, критическое мышление, сотрудничество, креативность и управление проектом) |

|

Основные элементы дизайна проекта |

|||

|

Сложная проблема или вопрос |

|

|

|

|

Вдумчивое исследование |

|

-Проект включает в себя краткие или периодические возможности для исследования, в первую очередь сосредоточенные на сборе информации. - Студенты задают вопросы, но хотя некоторые из них могут быть рассмотрены, они пока не используются для руководства исследованием и не влияют на ход проекта. |

-Исследование поддерживается с течением времени и концептуально обладает академической строгостью (ученики задают вопросы, собирают и интерпретируют данные, разрабатывают и оценивают свои решения или создают доказательства своей точки зрения, задают себе дополнительные вопросы. -Исследование обусловлено вопросами, идущими от студентов на протяжении всего проекта |

©2022 Институт образования Бака

Рис. 5. Рубрика дизайна проекта [23]

|

э 2 Й |

|||||||

|

3 S В ч о |

|||||||

|

KhO ТОО2 § с h: а 9 е § £ 2 о я |Ps я « о н Н м й к § л д S s g a ’g 5^ •Л н Й о |

я ° О -я с я О О о s й И с сео ч д Й g Ч о S Й а 2 Э & д н Й О с Ч о ^ R н^ а к я к □ Й £ Я § 5 & £ S & я 5 S ° & Я о 2 X о н & V а д о й |

ч д я я ч д S и Ч д ® Н О ° £ Я S § ° * Я я Я Й я Д £ й О «till §&eof ЕЗ^я о й О 2 ^ 2 й ^ Д ft |

й 8 8 я з § u Д £ Д 2 U Ч юани и о О ill! 8 Я Я U В ч Д о ч J С “ i s д & § Q. S Й W °&2а Одно |

ч ч д a s д й о ш 2 с н е н а ко х я и s н ч □ о й а о зй □ §енкд3 ч U | Ч д $ § ^s 3 Не о ш О « § В я о н о § Н КО U д о н Д о о |

ч 2 и о д д едя ° В Я ч 2 ч Я Ё & о о и а ° В я Д Я о > д 5 А я о э о я 8^8 5 я В & §Р§ 2 д ч д |

и о д я a g S Й Е s § & До,® й ° U 3 2 ч X 5 2 а в о р д а g Й йЯ 11 &§ ehl |

& О 2 й S 2 3 о PsP я я a ft я О О g 2 Д О ° § д Й я £ □ Ч и й S я Е § Д и 2 2 В О ° И 8 Ч « Я о о д о Д а Он hs^s gpss г § 8 8 а 2 S О Ч pi |

|

§ Й « О о м § ОН м о я я 2 О КО Я & я д £ & 2 ? § 2 я о 4saa тГ Д Й С |

& § д § « е д з н 5 g н Д 2 Рои £5й Д Он о h& egg |

J ч д 1ё«-ё с§р Он Д С □ я д « S ч о 3 д Й й ч д § ч й ч Ь 2 н я “ g g § 5 Я 2 Я В |

и 3 2 s 8 ч 3 ч В Ч р ^ § В 5 Ё ® к ® &5S ^ е 5&а |

ч 2х ^ с ч Я н ч § ч ы 5 д □ S Л ^ ч ч ни й ч 8 я ч о Д д Н Ч й ч Д Н Й г; НН Д S ° й ко g з £ « о 8 о н й о и Б о о д А к Он а а^ О 5 д а д Б |

6 Д 5 ч,§ я »2 Id § 2 ° я & ч к ° ihs 1^8 й о S ft 2 Д □ Д |

ii Д д 2 н Й ч 2 Я я и я 2 яда В я я ч н « Я § К ч н Д Он 2 2 н а сёё. |

® Д 2 о о Ч о Д Ч g ю g & g В 3 ч я ч S « « " я а § §П & Р § 1 & Й § з я § 3 §8 Р §2 & §g % S С д д д « о |

|

В О IO i s g с § ° Q 4 ^Л s ^а Ё й И & 2 м О нД нн Д ^ Д Н Д н яс 8 я S £ . О С О о ГГ) Я Д R Д |

2 2 д о и Д □ н ч 2 о о о ч н « о В S S 3 д д ю де о |

' Й а _ g §ея Я д 3S Ч О 3 й й К §8^ е «аа ” g = E Д Р1 М |

8 н S я Р а и 2 с £ S ° § н ® д & я я s д д ^ Д 3 S О О я о □ S ч V о д Ч |

В В В д А ч Я ч и а я g s Р В ч о 2 й 1 S 2 ° ® Я й £ § ® ’§ & О Д В ч" й о 5 н ^ Д и х д д g д н О Д д н Ч □ 4 я Z w нн д ч S о Ч 2 о W д Н д ° ЭДю О 2 2 н а ч а о U 2 н а Д ч |

а ч я § ^ ® д о о 3 U 2 Д |

О и § s о & Д Д д S ч ч а ю а х Я £ 2 Я Ю О S ч ч д а ч □ ДДД С g I |

s д 2 s д и § а 2 5 § " я а д ч l со н S и Р ®| 9 w д й js Р йР!|й Ч S Й s « Е g В Я U Ч д В Он ^ д X В а э я я g g л а о s С Д Д Д Он 2 |

|

Д « & о н Д О g S 6 Н О ч л 5 о ко д К д Й s я в 5 Ри □ 5 2 4 Д О S « § а а с t[ Щ О ц ? О о . д д

|

2^о ! £ Я С ^ « д о О А Is 2 2 я д 2 « | 3 Е^Ё 8 Л Д Ч д д д е д |

я о а о я R Он * 2 S ас .h & S § я 3 “ § g н 5 sass и 5 д S а д п а д д к о а я о я ч s 2 ° 8 Н 5 к н S § 2 >. г, а и Д ОнКО Д Д |

2 ° А д В д h»3 § ЙО &h s g g о s a p о a я о ч д a 8 Д ® u д о ч n 4 с а я S |

2^нч^ Ь о 8 ^ а § 1 ° g й^§|§| а н о ° н □ ч ч н □ А я ag 3 н о g о S я? о а = я g 2 й □ О н « Н й ч д ч я 8 о S □ о ° 8 2 § 1§ “ И чю о а д1 д |

а" Й а § а о 2 < о Д С н « Я я н Ч я 2 я 2 ч щ а 2 я § g § С g ё |

8 § д я & 1 2 з ° S О о ко В « я а з л g д Я ч £ ч ко В Д ч S д л § о СО |

2 я § ^g а S s н S Д о н ^ s з t “ л w о 2 с = ^ ч s q й о S 2 а а Д о ч й Д о 2 |

|

6 6 Ч о с й И 2 « Й = Я “ я Ё s а ° о Й a Д О £ “ & и С а я д 2 S КО о R • о й □ — о ко н |

А Н и к 2 ° о ^ Д Он Ч В В S ° О 2 0^0 g Ди ° 2 ^ д 2 2 3 ц^ идеи |

а 5 о о В P&h Он В о я я ha® § 3 2 8ч « § о 8 8 Д к 3 ч в ^ 1 ° 2 1§ а ^ ё g Я = о а 1 Й 2 я 5 Дю В о д |

a a 6 6 Он Д O e о к ч ° s Ч 8 я 3 1| «§5а 8 S с 3 я hs Н м w н а ка§^ |

® В В о Й §и « В 2 ^ " § ° о й а а Э □ 8 ч § И & §1 h я “ § Р S _ й й a g « g 8 1 8 s § 1 &8 = С ||P P о В о 5 о Л ко о _ н к sga&d |

SH «Яо § Д OS В £ ° f Р Си Р^| |

о 2 О U 8 ® й Ч 3 и “ 2 S Е 8 В я ю ко £ о о. 5 я О И « Д g § Сод |

В £ S w 14 &g & я л 2 о Д О я „ д о я а 2 о а 2 д л □ я я я О 3 С Он о |

|

W « в 2 8 к^ О |

1 £ hs а д л Д д ^Д О « 2 В М ко д 3 ^ 8 « 2 « U ао о |

д д ч д л § д н д н о Д о ® Ч 2 а ч S £ Д Ч Г о о О Ч х 2 о нн о о g Д 2 Л Ч ? О д Д |

i Д * а я & ко я о ° н о д Д о и § |

н ® м Ч ЛИВ hp а а и ч н Я ал ° о я К h^ о д a S о fa S я О § Он и и ае □ |

2« 1 Я 5 д ё« 10 В я В О Он g О U я |

§ Й ■ о 3 я о д & О 5 е в а Й ° Л О я я § | 3 О □ g 8 а В и g S £ |

В я а Д й о Я а я Д о b & ч « Д д о я 2 я ® а Д □ Ч ко Я Л о д я о о 3 2 а « U ан о |

s

|

э л й |

|||||||

|

X W 5S S В 1 о |

|||||||

|

2 Д м |

g 3 § о - ^3 I § 1 Д со 2 |

Н S Д Й о э § 3 h « О g р н с И b 3 а з д ч &S hS 9 S Й я g я я В я я а де SB д Й й Д Я Д й и SSsSSS |

a S s S ,2 Н & I 1 еч В о о О й « д о >2 се и с ^ В Is el 5 и о й д 9 « й |

бон® Й и 3 а £ 5 г £ е 5 h§o О о 2 W S о = g § ё з s § g о л н ч я 2 В ° я о си се о й си 9 я д 5 о Я Ч И н о 2 ж « 9 В со О н ffl Ч |

д О й ж 5 О се ^ Я о со я 2 я Я О Я « и о О н « Он я О Д СО К ° Ё Я a s s 2 9 о ч и X >■ Я S О си Д н |

са 2 я я & 2 ’Я я s 1 ° 8 S cu § с д * м 5 |

я Д’ h я & Я и и п К КО |

|

2 д д о о £ |

8 £ й в И ко 3 о § Д о ° 2 ® К s □ □й 2 S и 2 я ° Д д Д Й Ч □ га s п Д о д |

Й и § 2 о Я ко й й Ё ? а о и S s д 5 о о 2 ЛОНС й Й а 3 Д О' ж ко о g о о о 2 ^ ° с Й „ио Н 2 ^ н Н о о О ч чко |

« о о « ® Q н £ 8 § са S W н Я о д 2 3 ч Hf о о £ s д kS о 2 се 0- са о. |

eik4 ^ | о § S 3 д н н о 2 са о Д 2 В — * Щ ч £ ® « я Я Я Ч Й Й Й О У Д я ° н о Й я о л g S ° Й 2 я § о а В £ а8 * 2 S * g й § Ё « 3 § Э а Д „ Н и О Д се и о о о се си ко ко Ч Й й |

д 2 я 2 я а S Н Д я и & Я 2 cu s а 1 Ё а з pS г^« U Д си |

о Д са 2 И д се gi 5 & S а о я яс ^ |

S д' □ о а и а Р * д н со S с & |

|

2 д д 1 н о |

о О д о д 1 д □ о д м се Он |

В з 2 £ и я к Н Д Си к с m аи § м Си 2 н Й « га й а й а н я о □ U 2 Д |

ко д 2 □ Д ОДД Д О й я н ко о 5 2 3 “ с с s« ^ S ^ я -ч ts я g 2 о я g Д Й « КО 2 я о й S с й а |

6 й 9 6 н н си са 9 я Д 9 . Й g о и ^Ё ° Ч Я 0 се О ° 9 я 8 “ 2 “ & a s g 3 S 5 s 1 &5“ 15 ^ Я ч 3 g I Д „ Н о Д о се й о й □ СП ко ко Д о. и |

Ч я 2 £ S & а Б й s и о а а § * я О Я О 5 18 а |

6 сё §: с о Я £ 2 а д е а« са £ 3 й ЕЙ 2 9 ° и я X Н КО |

ё □ о 1 д §1 й се 1 о. СЕ ? |

|

д д д д d |

о о д м се л д о д о о д л о д са се д |

й Д Д ' ® ° В g sueL |g" ^ д & и й я * д О Д Я Н К 0 о н я S П 3 4 s 2 о й к й О « « п S |

Д са W д В 2 ’Я Си о § § ч S |

2 2 и я 2 п И Я О Я Д Я Й S 2 2 Я S и д я ч се $ „ “ ко Й 2 2 я о 1 Й О ^ я К са д |

2 2 ® Я ко ч ^ е s g 8 ^ К о Он |

6 Д Й 3 ЕЙ д и 2 я О g а я а д U о |

О н д ^ „ д Я о Б 2 я й д 2 я я й 3 2 я 2 9 ко 2 2 □ о К и 2 |

|

ей Н е s f Ей £ Г о |

о д □ о д и се □ д д о д са се к |

Й Г1 i * ё р S и g S S з й IP КО Г- О о О £ п н a g§ |

в а са Д о се Я a S |

Я О и я о Я Я ° ° й 2 Я м 2 § я С Ч и 2 Я се ^й 2 2 я яд 5 е g К и д |

я S н д ч к д § я Й о и и □ о ё 1 g i 9 д |

й :Д О □ о д а и § К ко |

CU о « Си S в & S о о й О я _ я О ч н д я се _q се я о Зои |

|

S ко к 5 § а га д |

S э со □ Д д л д о се Он |

о Д са са а £ ё ® ^ § |

Й Он |

о ч о ч о & ко о са S со |

W д 1 а |

о д д о й са § § с |

=д о в се д « д д о ко се Он |

Таблица 3

Максимумы баллов за артефакты: распределение по этапам проектной работы

|

Этап |

Максимальное количество баллов |

Критерии оценивания артефактов |

|

1 |

25*количество встреч на этап =Х вторичных баллов (Y первичных) |

1, 2, 3, 5, 7 |

|

2 |

20* количество встреч на этап… |

1, 3, 5, 7 |

|

3 |

15* количество встреч на этап … |

4, 6, 7 |

|

4 |

25* количество встреч на этап… |

3, 4, 5, 6, 7 |

|

5 |

25* количество встреч на этап… |

3, 4, 5, 6, 7 |

Таблица 4

Рубрика «Оценивание продукта» в проектном обучении*

|

№ команды |

||

|

ФИО участников |

||

|

Название продукта |

||

|

Актуальность создания продукта обоснована (0/1) |

Дизайн продукта |

|

|

Цель проекта сформулирована и достигнута (0/1/2) |

||

|

Методы адекватны проблеме и цели (0/1) |

||

|

Предлагаемые решения обладают новизной (0/1/2) |

Презентация продукта |

|

|

Визуальное сопровождение (0/1/2) |

||

|

Грамотность речи (0/1/2) |

||

|

Адекватность регистра (0/1) |

Обсуждение продукта |

|

|

Ораторское мастерство (0/1/2) |

||

|

Аргументированные и грамотные ответы на вопросы по своему продукту (0–4) |

||

|

Активное участие в обсуждении продукта всех членов команды (0/1/2) |

Эксперт 1 |

|

|

Эксперт 2 |

||

|

Эксперт 3 |

||

По итогам встреч формируется оценка вклада каждого в проектную работу:

-

1. Рубрика «Командная работа» – от 1 до 5 баллов по каждому из критериев (среднее значение).

-

2. Рубрика «Решение проблемы» – от 1 до 5 баллов по каждому критерию, применимо к этапу – суммарная оценка (табл. 3).

Итого максимум: N вторичных баллов (=M первичных баллов, диапазон соотношения первичных и вторичных баллов – от 4 до 6:1). Рейтингованием выявляются самая сплоченная команда и самая продуктивная команда, на защите оценивается наилучшим образом подготовленный проект (табл. 4).

Задача 4.

45 % участников эксперимента школьного возраста и 34% студентов в рамках обратной связи по модулям высказали мнение о том, что в отсутствие более директивного руководства со стороны педагога их команды оказались в тупике из-за недостатка собственного энтузиазма. Считаем, что такая реакция ожидаема и разнится соответственно возрастным особенностям обучающихся.

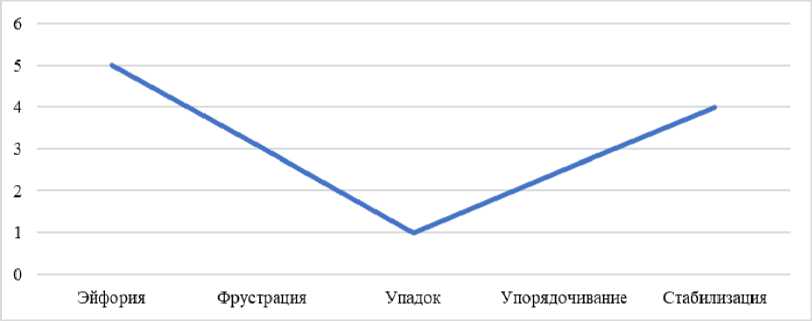

На начальных этапах часто отмечается, что группы гораздо более настойчивы в определении проблемы, чем в работе с обратной связью, подъем (1/8 часть модуля) в описании групповой динамики через рубрику табл. 2 по усредненным оценкам обучающихся сменяется фрустрацией (1/8 часть модуля) и регрессом (1/8 часть модуля) (рис. 6), что в целом вполне нормально для первого опыта ПО, в том числе среди взрослых обучающихся, ¼ часть модуля занимает упорядочивание командной работы и 3/8 – стабильная работа.

Следующая проблема была обнаружена на стыке групповой динамики и состава команд. Первоначальный состав был основан на случайном распределении, однако в течение курса часть студентов почти не появлялась на

Рис. 6. Модель групповой динамики в проектном обучении (авторская)

семинарах, в случае некоторых команд это оказало значительное влияние на общую продуктивность в связи с закономерным повышением доли «мертвых душ». Около 13 % от общего числа участников эксперимента, важно отметить, что это обучающиеся из разных команд, утверждают, что команда справилась бы намного лучше, если бы условные студенты Х и У всегда присутствовали во время проектной работы. Не было случая, когда хотя бы треть одной и той же команды утверждала подобное, что позволяет нам заключить взаимосвязь таких оценочных суждений с психотипом отдельных обучающихся и склонностью перекладывать ответственность на других, а не с неверной установкой на случайное формирование групп, которое, конечно, требует усилий и адаптации к коллективу, который индивид не выбирал, как и бывает в реальной жизни.

Интересны соображения обучающихся касательно нагрузки и распределения баллов по модулю. Наша главная задача заключалась в том, чтобы студенты не проводили время впустую на занятиях, не воспринимали проектную работу как одно огромное домашнее задание и в то же самое время за счет личной эмоциональной привязки (отношения к общему делу) стремились быть готовыми к работе над проектом в аудитории. На практике оказалось, что, вне зависимости от проблемного вопроса, заданного модулем, и выбора продукта на этапе планирования работы конкретной командой, студентами естественным образом принимались решения о дополнительных встречах вне официальных часов обучения и об интенсивном общении по проектам в социальных сетях. В отношении суммативного оценивания мы не столкнулись с недоволь- ством в части представленности индивидуальных усилий в оценивании артефактов и продукта, что обязано доработке рубрик с нашей стороны, однако установочный период (1–2 встречи) был отчасти использован для того, чтобы разобраться в рубриках до конца и выработать навык работы с ними как в русле индивидуальной рефлексии, так и в русле оценки работы команды: почти для трети участников модулей (30 %7) оказалось тяжело отделить свой личный вклад от результата командной работы.

Наконец, в отсутствие традиционных форм работы и оценивания на семинарах обучающиеся опасались, что они будут менее способны успешно показать себя в момент промежуточной аттестации (ПА). Хотя успеваемость по курсам не только не упала, но и стала выше в случае отдельных обучающихся, к сожалению, почти половина (47 %) в своей обратной связи рассказали о том, что их опасения подтвердились – готовиться было сложнее. Делаем вывод о необходимости переструктурировать ПА таким образом, чтобы дать обучающимся видимую возможность применить компетенции, полученные в проектной работе, что станет одним из приоритетов в нашем дальнейшем исследовании проектного обучения.

Наряду с вышесказанным существуют некоторые ограничения для внедрения ПО, которые можно резюмировать следующим образом:

во-первых, педагогическое сообщество крайне слабо осведомлено о внедрении проектного обучения как дидактической системы;

во-вторых, существует много страхов и сильная волна противостояния, поскольку, с одной стороны, педагогам кажется, что идет отлучение от их естественных позиций, что в системе ПО они якобы не делают того, за что им обычно платят, с другой стороны, модули проектного обучения действительно трудоемки с точки зрения планирования, проектирования и реализации, особенно для преподавателя-новичка;

в-третьих, объективно говоря, пока что очень слабо разработан переход от достижений в рамках модулей ПО к процедурам промежуточной аттестации, будь то ЕГЭ или государственный экзамен в вузе.

Логично, что, когда мы «на выходе» спрашиваем иначе, чем учили все это время, мы можем столкнуться с целым ворохом проблем и неудовлетворенности, наконец, нагрузка на преподавателей все еще распределяется недостаточно эффективно для того, чтобы у них была возможность собираться и тщательно планировать проектную работу, не жертвуя при этом своим личным временем.

Выводы. В заключение представим некоторые размышления, заслуживающие, на наш взгляд, внимания. Во-первых, ПО наглядно обеспечил большую ответственность студентов за обучение, но это также было более проблематичным для них самих, если студенты искренне не стремились к такой ответственности или считали ее необоснованно тяжелой ношей. Нет сомнений, что более легкий путь -традиционного обучения (ТО), это простая модель: когда все прорабатывается «мелом и разговорами» [27]. В то же время награды как для студента, так и для преподавателя за переход к ПО значительны и стоят дополнительных первоначальных усилий и трудностей в применении. Глубина вовлеченности и естественная мотивация студентов в разработке предложенных проблемных вопросов, их решимость успешно обосновать принятые решения, стремление докопаться до сути, поразительны и ценны. Можем утверждать, что такой опыт действительно обеспечивает обучение в деятельности, погружает в проблематику предмета/дисциплины глубже за счет активации критического мышления, чем ТО, вносит значительный вклад в развитие гражданственности, фиксации идентичности и является релевантным решением для успешного личностного и профессионального развития.

ПО имеет многообразные последствия для образовательной динамики класса и поднимает множество вопросов о власти в классе, соответствующих ролях студента и педагога. На наш взгляд, внедрение ПО в целом оказалось положительным, несмотря на исходную требовательность дидактической системы к серьезной и детальной подготовке, позитивному участию студентов, затраченные усилия того стоят.

Главный урок, извлеченный из опыта проектирования модуля ПО, заключается в том, что разработка и представление ПО как дидактической системы должны быть продуманы исключительно тщательно. Связи между целями обучения, содержанием курса, представлением курса и средствами оценки важны независимо от методологии, но в случае ПО зачастую не только влияют на успех, но и определяют его. Необходимо учитывать баланс между групповыми и индивидуальными усилиями и открывать новые видимые возможности для оценки индивидуальной работы в рамках ПО для того, чтобы не терялось «авторство» конкретного студента. Этот тезис в том числе содержит в себе отсылку к тому, что каждый ценен, наша сила как педагогических коллективов и коллективов обучающихся заключается в единстве, а единство при этом -в многообразии.

Список литературы Дидактика проектного обучения в формировании гражданственности разных категорий обучающихся

- Гарновская, И.И. Геймификация в практико-ориентированном обучении информатике в медицинском университете / И.И. Гарновская // Науч. труды Республик. ин-та высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. – 2019. – № 19-2. – С. 180–188.

- Года, М. (личный блог). – https://missscheppsblog.files.wordpress.com/2014/07/still-me-insideshort-story-and-advice-column-assignment.docx (дата обращения: 21.01.2024).

- Дженис, Ю.А. Проектное обучение в СПО как концепция интеграции знаний в производство / Ю.А. Дженис // Инновац. развитие проф. образования. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 49–51.

- Дорошенко, С.И. Метод проектов в зарубежной и отечественной педагогике 1920–1930-х годов / С.И. Дорошенко, Ю.И. Дорошенко // Ученые записки ЗабГУ. Серия «Педагогические науки». – 2018. – № 5. – С. 6–13.

- Заяц, М.Л. Технология проектного обучения основам вычислительного эксперимента студентов технических вузов / М.Л. Заяц, С.Е. Попов // Вестник Орлов. гос. ун-та. Серия «Новые гуманитарные исследования». – 2011. – № 2 (16). – С. 135–138.

- Методология и методика формирования инновационно-технологических метакомпетенций студентов в процессе проектной деятельности в социальной сфере: здоровье и медицина / З.Ф. Мазур, Н.З. Мазур, Т.Н. Иванова, С.Н. Широбоков // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – 2023. – № 2 (97). – С. 79–85.

- Пеньковских, Е.А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике / Е.А. Пеньковских // Вопросы образования. – 2010. – № 4. – С. 307–319.

- Прокофьева, О.Н. Формирование познавательного интереса студентов в процессе проектного обучения в организациях СПО / О.Н. Прокофьева, Е.А. Мурашова // Проблемы соврем. пед. образования. – 2021. – № 73-1. – С. 249–251.

- Рыбина, О.В. Проектное обучение в системе СПО как эффективная форма подготовки будущих специалистов к работе в профессиональной команде / О. В. Рыбина // Пед. образование. – 2023. – Т. 4, № 1. – С. 206–210.

- Фарафонова, И.В. Метод проектов в России в начале ХХ века / И.В. Фарафонова // Ученые записки ОГУ. Сер. «Гуманитарные и социальные науки». – 2016. – № 2 (71). – С. 302–307.

- Федеральная рабочая программа среднего образования. Иностранный (английский язык (базовый уровень) (для 10–11 классов). – https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/4_frp-angl-yaz_10-11-klassy_baza.pdf (дата обращения: 08.01.2024).

- Федеральная рабочая программа среднего образования. Обществознание (базовый уровень) (для 10–11 классов). – https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11-klassy_baza.pdf (дата обращения: 08.01.2024).

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования направления подготовки 41.03.05 Международные отношения. – https://fgos.ru/fgos/fgos-41-03-05-mezhdunarodnye-otnosheniya-555/ (дата обращения: 08.01.2024).

- Хинохоса, М. Найти свои корни. – https://www.pbs.org/weta/finding-your-roots/about/meetour-guests/maria-hinojosa (дата обращения: 17.01.2024).

- Aksela, M. Project-Based Learning (PBL) in Practise: Active Teachers' Views of Its' Advantages And Challenges / M. Aksela, O. Haatainen // Integrated Education for the Real World: 5th International STEM in Education Conference Post-Conference Proceedings. – Australia: Queensland University of Technology, 2019. – P. 9–16.

- Bell, S. Project-based learning for the 21st century: Skills for the future / S. Bell // The clearing house. – 2010. – No. 83 (2). – P. 39–43.

- EDPC Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework. – https://one.oecd.org/document/EDU/EDPC(2017)25/en/pdf (дата обращения: 21.12.2023).

- Engaging the community with a project-based approach / A.-L. Halvorsen, N.K. Duke, S.L. Strachan, C.M. Johnson // Social Education. – 2018. – No. 82 (1). – P. 24–29.

- Flag of faces. – https://www.statueofliberty.org/discover/flag-of-faces/#:~:text=A%20Portrait%20of%20America,picture%20of%20our%20national%20spirit (дата обращения: 27.12.2023).

- Implementing project-based learning for students of engineering specialties in the context of the pandemic / E.P. Sedanova, I.V. Slesarenko, E.A. Sklyarova, A.M. Lider // Pedagogical Journal. – 2022. – Vol. 12, No. 2-1. – P. 790–797.

- Intel Teach Program (2012). Overview and Benefits of Project-Based Learning. – https://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/elements/pba/Project_Based_Syllabus.pdf (дата обращения: 25.11.2023).

- Martínez, M. Does student learning improve through project-based instruction? / M. Martínez // Institut Catala d’Avaluacio de Politiques Publiques. 2019. 29 p. – https://ivalua.cat/sites/default/files/2020-01/Que_funciona_16_Angles.pdf. (дата обращения: 07.03.2024).

- PBLWorks. – https://www.pblworks.org (дата обращения: 27.12.2023).

- Rochester University. Educational materials of life sciences learning center. – https://www.urmc.rochester.edu/medialibraries/urmcmedia/life-sciences-learning-center/documents/pbl_introduction_and_resource_list.pdf. (дата обращения: 27.12.2023).

- Rookie Mag. – https://www.rookiemag.com/2016/04/object-memories/ (дата обращения: 17.02.2024).

- Tamim, S.R. Definitions and uses: Case study of teachers implementing project-based learning / S.R. Tamim, M.M. Grant // Interdisciplinary Journal of problem-based learning. – 2013 – No. 7 (2). – P. 72–101.

- Tonra, B. Teaching EU Foreign Policy via Problem-Based Learning / B. Tonra // Journal of Contemporary European Research. – 2020. – No. 16 (1). – P. 13–24.

- Yam, S. Implementing a project-based learning approach in an introductory property course / S. Yam, P. Rossini // 16th Pacific Rim Real Estate Society Conference. – Wellington, New Zealand, January 2010. – 19 p. – https://www.prres.org/uploads/746/1820/Yam_Implementing_a_Project-Based_Learning_Approach_in_an_Introductory_Property_Course.pdf (дата обращения: 22.03.2024).