Динамические компьютерные тесты-тренажеры как средство освоения обучающимися деятельности по идентификации объектов

Автор: Шадрин Игорь Владимирович, Верещагина Татьяна Дмитриевна, Туранова Лариса Михайловна, Дьячук Петр Павлович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (34), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается процесс освоения обучающимися деятельности по восприятию и идентификации структурных элементов сложных объектов. Предлагаются динамические компьютерные тесты-тренажеры по распознаванию объектов, которые допускают саморегулирование обучающимися неопределенности проблемной среды, оптимизирующее их поисковую активность. Экспериментально показано, что объем и качество запоминания образной и словесно-логической информации об объекте существенно выше, чем при традиционных формах обучения.

Распознавание, идентификация, сложный объект, проблемная среда, неопределенность, поисковая активность, запоминание, информация

Короткий адрес: https://sciup.org/144154221

IDR: 144154221

Текст научной статьи Динамические компьютерные тесты-тренажеры как средство освоения обучающимися деятельности по идентификации объектов

DYNAMIC COMPUTER TEST SIMULATORSAS А MEANS OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITY IN IDENTIFICATION OF COMPLEX OBJECTS

И.В. Шадрин, Т.Д. Верещагина, Л.М. Туранова, П.П. Дьячук

I.V. Shadrin, T.D. Vereshchagina, L.M. Turanova, P.P. Dyachuk

Распознавание, идентификация, сложный объект, проб-лемная среда, неопределенность, поисковая активность, запоминание, информация.

Рассматривается процесс освоения обучающимися деятельности по восприятию и идентификации структурных элементов сложных объектов. Предлагаются динамические компьютерные тесты-тренажеры по распознаванию объектов, которые допускают саморегулирование обучающимися неопределенности проблемной среды, оптимизирующее их поисковую активность. Экспериментально показано, что объем и качество запоминания образной и словесно-логической информации об объекте существенно выше, чем при традиционных формах обучения.

Detection, identification, complex object, problemsolving environment, uncertainty, search activity, memorizing, information.

The paper examines the process of students’ learning activities in perception and identification of structural elements of complex objects. They are offered dynamic computer test simulators on identifying the objects, which allow students to control the uncertainty of problem-solving environment, optimizing their search activity. It was experimentally shown that the volume and quality of memorizing figurative and verbal-logical information about an object is significantly higher than in traditional forms of education.

Вусловиях внедрения в образовательный процесс ФГОС акцентируется внимание преподавателей на развитии способностей обучающихся к продуктивной деятельности, которые проявляются при решении задач в изменяющихся условиях. Одним из условий продуктивной деятельности является наличие соответствующей базы фактических знаний (тезауруса). Это требует от обучающегося владения понятийным аппаратом и запоминания элементов струк- туры сложных объектов предметной облас-ти. На- пример, студенты, изучающие высшую математику, должны знать на память таблицы производных и интегралов основных функций, правила диффе- ренцирования и интегрирования и т.д. и т.п. Студентам медицинских университетов необходимы знания анатомии человека, т.е. он должен запомнить все части тела человека, названия и местоположение всех органов, костей, тканей и мышц.

Традиционно изучение сложных объектов и запоминание названий структурных элементов, из которых они состоят, включает использование иллюстраций или моделей объектов с перечнем элементов, из которых они состоят. При этом процесс учения, как правило, неэффективен, так как требует больших трудозатрат, волевых усилий, времени и внимания, а усвоенная информация быстро забывается.

Для повышения эффективности процесса учения авторы предлагают использовать динами- ческие компьютерные тесты-тренажеры (ДКТТ) соответствия или идентификации, которые инициируют состояние поисковой активности обу- чающихся в условиях саморегулирования неопределенности проблемной среды. Как указывал Д.С. Чернавский, информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных [Чернавский, 2013, с. 21]. Не-

ВЕСТНИК

определенность выбора является необходимым условием поисковой активности и продуктивной деятельности обучающегося. Поэтому, предлагая обучающемуся сделать выбор в условиях неопределенности и запомнить его, можно ожидать более качественной идентификации и запоминания элементов структуры сложных объектов.

Проблемная среда ДКТТ представляет собой совокупность условий, необходимых для поисковой активности при научении решению задач [Дьячук, Суровцев, 2010, с. 115]. В нашем случае это научение решению задач идентификации сложного объекта. Динамические компьютерные тесты-тренажеры идентификации сложных объектов основаны: а) на непрерывном слежении и протоколировании учебных действий студента в режиме реального времени; б) распознавании в пространстве состояний задачи, величины рассогласования текущего и целевого состояния решения задачи и его корректировке через механизмы обратной связи; в) системе экспертной оценки учебных действий и отмены или корректировки неправильных действий; саморегулировании объема и частоты информационных (пассивных) и активных (отменяющих или корректирующих неправильные действия обучающегося) действий проблемной среды, содействующих уменьшению величины рассогласования текущего и целевого состояния решения задач [Дьячук, 2005, с. 28].

Завершение научения решению задачи идентификации сложных объектов происходит при достижении безошибочной деятельности студента в проблемной среде с максимальной неопределенностью.

Экспериментальная проблемная среда

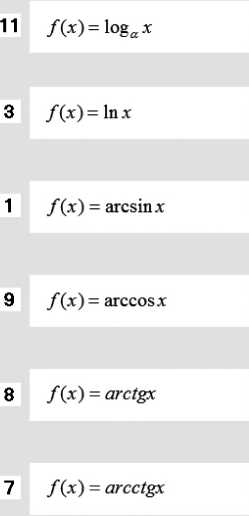

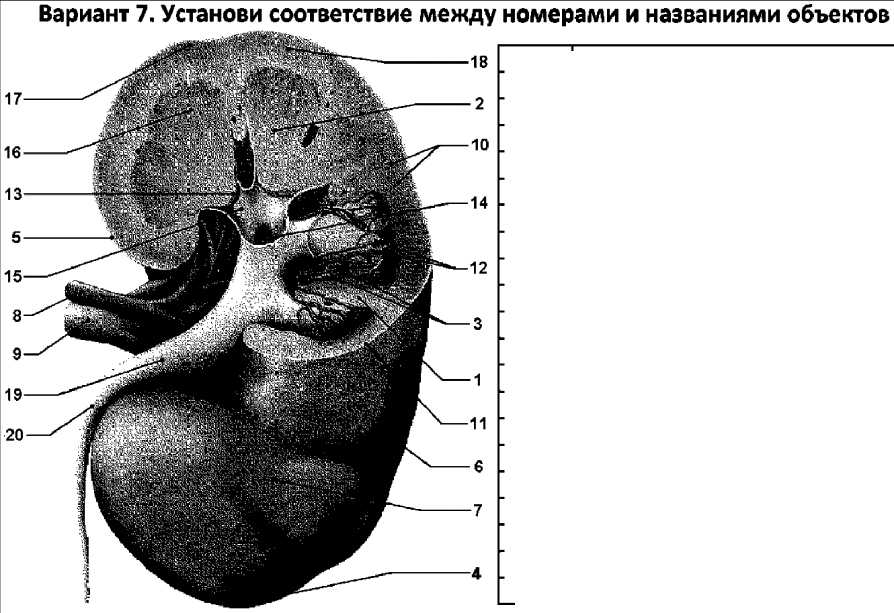

Типичный интерфейс ДКТТ идентификации элементов структуры объекта (в качестве объек-та взята таблица производных) представлен на рис. 1. ДКТТ идентификации создает неопределенность и управляет деятельностью обучающегося посредством системы датчиков. Кроме датчиков «расстояние до цели» и «уровень сложности проблемной среды», в ДКТТ имеется датчик «цветовая информация» о правильности установлен- ных соответствий: правильно указанные номера подсвечиваются зеленым цветом, а ошибочные – красным. Проблемная среда итеративно предлагает устанавливать соответствие между пронумерованными функциями и их производными. Для почки человека студент должен установить соответствие между элементами структуры почки и их названиями. Обучающийся должен достичь безошибочной деятельности на 10 уровне сложности проблемной среды, соответствующей полному отсутствию реакции проблемной среды. При формировании каждого нового задания ДКТТ случайным образом нумерует элементы структуры объекта на изображении и также в случайном порядке формирует последовательность функций или названий элементов структуры почки в списке.

Для определения эффективности применения ДКТТ при изучении сложных объектов и запоминании названий структурных элементов, из которых они состоят, в сравнении с традиционным запоминанием названий был проведен эксперимент. В нем приняли участие более ста человек разных возрастных групп, социального статуса, пола и уровня образования, в том числе студенты Красноярского государственного медицинского университета им. Войно-Ясенецкого (КГМУ) и студенты Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (КГПУ). Эти студенты были поделены на две группы, которым для изучения одновременно предлагались пары систем объектов: строение легких и почки для студентов КГМУ и таблицы формул производных и интегралов основных функций для студентов КГПУ.

В начале эксперимента все участники прошли входное тестирование, определившее исходный уровень знаний элементов структур объектов, подлежащих изучению. В предложенных иллюстрациях номерами были указаны структурные элементы, а прилагающийся список содержал поля для внесения номеров, соответствующих приведенным названиям. Каждый вариант задания создавался с помощью генератора случайных чисел и отличался уникальными нумерациями структурных элементов и последовательностями назва-

Рис. 1. Интерфейс ДКТТ идентификации производных функций

ВЫБЕРИ НОМЕРА ПРОИЗВОДНЫХ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИЯМ (для завершения необходимо ДВАЖДЫ подряд выполнить задание БЕЗ ОШИБОК)

Уровень

Состояние

Показать ошибки

Показать ошибки" - ОШИБОЧНЫЙ ШАПП

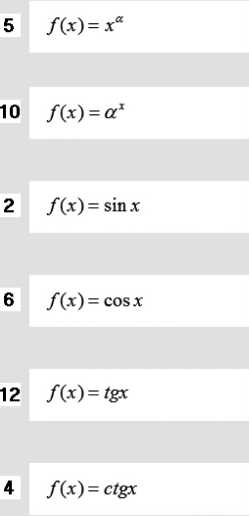

ний в списке. Всего было подготовлено 25 вариантов заданий для каждой системы. Пример раздаточного материала (теста) представлен на рис. 2. Участникам эксперимента были объяснены правила проведения тестирования и метода определения итоговой оценки. Особенность заключалась в том, что была сделана попытка исключить мотив для угадывания соответствий: каждая ошибка уменьшала значимость правильно указанных названий. Уточнялось, что лучше оставить незаполненными некоторые поля (даже все), чем расставить значения наугад. Указывалось, что при определении итоговой оценки количество правильно установленных соответствий будет умножено на долю правильных в общем количестве ответов:

Оценка = Nnpae

N

прав

N прав

+ N

неправ

где N прав – количество правильно установленных соответствий, N неправ – количество неправильных. После входного тестирования студенты присту-

пили к изучению объектов, применяя соответ-

ствующие ДКТТ идентификации.

На изучение предложенного материала (2 системы) обоим группам был отведен один академический час (45 минут). Это ограничение определяло лишь максимальное время работы: обучающиеся могли приступить к итоговому тесту, как только сочтут это возможным, будут уверены в своих знаниях. Итоговый тест проводился тем же способом, что и входной. После его завершения обучающиеся могли покинуть кабинет. По истечении отведенного времени обучения все остальные участники эксперимента так же были протестированы.

Одной группе было предложено изучить строение почки в проблемной среде, а легкие – традиционным способом (был подготовлен дидактический материал в виде цветной компьютерной иллюстрации с указанием названий объектов, входящих в состав системы). Другой наоборот: строение почки – традиционным способом, а легкие – в проблемной среде. Аналогично группы студентов математиков и физиков изучали таблицы производных и интегралов.

В протоколе эксперимента для каждого обучающегося было зафиксировано время работы

ВЕСТНИК

Рис. 2. Пример тестового задания для студентов КГМУ

|

Номер |

Название |

|

Почечная артерия |

|

|

Малые почечные чашки |

|

|

Медиальный край |

|

|

Верхний конец; верхний полюс |

|

|

Почечный сосочек |

|

|

Корковое вещество почки |

|

|

Дугообразная артерия; дуговые вены |

|

|

Фиброзная капсула |

|

|

Задняя поверхность |

|

|

Междолевые артерии; междолевые вены |

|

|

Почечные столбы |

|

|

Почечные пирамиды |

|

|

Мочеточник |

|

|

Мозговое вещество почки |

|

|

Большие почечные чашки, верхняя чашка |

|

|

Нижний конец; нижний полюс |

|

|

Мозговые лучи |

|

|

Почечная лоханка |

|

|

Почечные вены |

|

|

Латеральный край |

с ДКТТ и количество выполненных заданий, время работы с иллюстрацией, а также результаты входного и итогового тестирования. Контрольное тестирование участников эксперимента проводилось через 7 дней. Задания и методы оценки были такими же, что и в начале, а результаты были добавлены в протокол эксперимента.

Результаты эксперимента. Анализ результатов входного тестирования показал, что обучающиеся не были знакомы со структурой и элементами образующими объект (почки): максимальный результат – 1,33 балла (из 20 возможных), средний – 0,87, то есть все участники эксперимента находились в одинаковом (в пределах погрешности) состоянии и можно было ожидать, что результаты итогового теста будут обусловлены только личными качествами (в основном внимательностью и способностью к запоминанию) и способами изучения предложенных систем.

Одним из важных показателей процесса обучения является его темп – скорость подачи и усвоения учебного материала [Калмыкова, 1981, с.200], которая может быть измерена ко- личеством изученных дидактических единиц за единицу времени. Исходя из того, что все обучающиеся изучали системы сопоставимой сложности с одинаковым количеством объектов, примем это количество за единицу, что позволит измерять темп минутами затраченного на изучение времени.

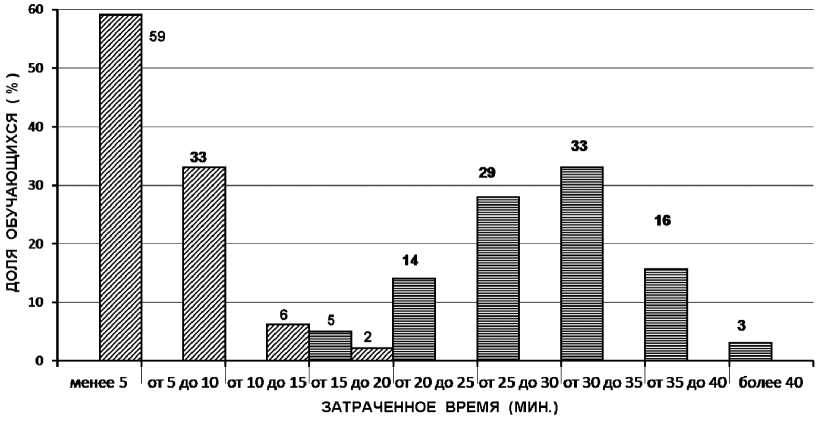

Обобщенные итоги измерений затраченного на обучение времени проиллюстрированы гистограммой, представленной на рис. 3. Диагональной штриховкой обозначены доли обучающихся, занимавшихся изучением номенклатуры объектов традиционным способом, а горизонтальной – с помощью проблемной среды. Как видно, изучение традиционным способом занимало значительно меньше времени. Большинство обучающихся потратили менее пяти минут.

Это говорит о том, что, независимо от личностных качеств и способностей к обучению, традиционные дидактические материалы не способны удерживать внимание и мотивацию обучающихся на высоком уровне, а субъективная уверенность в своих знаниях без объективного контроля заставляет их завершать обучение.

Рис. 3. Распределение обучающихся по затраченному времени

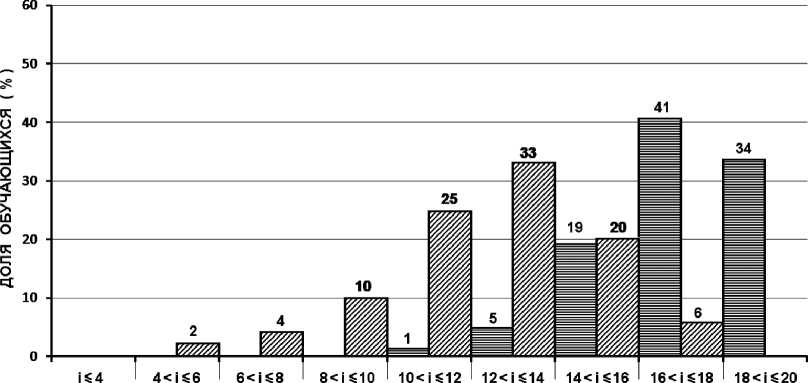

Такое утверждение можно сделать, проведя анализ результатов итогового тестирования – объективного измерения уровня знаний обучающихся. Приведенная на рис. 4 гистограмма распределения полученных оценок оказывается не в пользу традиционного способа изучения элементов структуры объектов и их названий. Здесь, аналогично рис. 3, диагональной штри-

ДИАПАЗОН ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК, i

Рис. 4. Распределение обучающихся по результатам итогового тестирования

Более половины участников теста получили оценки выше 17. Среднее значение составило 17,09 баллов, а 10 % обучающихся справились с тестом, не допустив ни одной ошибки. Похожую картину показало и отдаленное тестирование. Это говорит о том, что кажущаяся экономия вре- ховкой указаны доли обучающихся традиционным способом, а горизонтальной – после обучения в проблемной среде. Средний бал у обучающихся традиционным способом составил 12,33. При этом никто не выполнил тест без ошибок, а максимальный результат равнялся 17,05. Другая картина складывалась у обучающихся в проблемной среде.

^

m

мени оборачивается недостатками в знании изучаемых объектов.

Использование ДКТТ для распознавания и запоминания названий структуры и элементов, образующих сложный объект, является более эффективным условием, чем традиционное

ВЕСТНИК

использование иллюстраций, рисунков, схем и т.д. Проведенный эксперимент показал, что обучающиеся быстро теряют интерес к изучению объектов в неизменяющихся условиях. Изучение структуры элементов и их наименований в обычной образовательной практике больших временных затрат. В условиях использования ДКТТ обучающиеся более мотивированы к достижению безошибочной деятельности и способны длительное время удерживать объект в поле внимания. Все это способствует более качественному запоминанию элементов структуры сложных объектов и сохранению полученных знаний на длительный срок [Шкерина и др., 2014, с. 96].

Выводы. Таким образом, использование ДКТТ для изучения элементов структуры сложных объектов и их наименований показало убедительное преимущество по сравнению с традиционным способом. Кроме того, применение ДКТТ открывает большие возможности для создания условий обучения с оптимальным для каждого обучающегося темпом. Разработка таких дидактических средств и их внедрение в учебный процесс позволит заметно повысить качество подготовки обучающихся на разных уровнях образования.

Список литературы Динамические компьютерные тесты-тренажеры как средство освоения обучающимися деятельности по идентификации объектов

- Дьячук П.П Интеллектуальные обучающие тренажерные системы//Открытое образование. 2005. № 2. С. 28-31.

- Дьячук П.П., Суровцев В.М. Компьютерные системы автоматического регулирования учебных действий//Информатика и образование. 2010. № 4. С. 115-118.

- Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа развивающего обучения. М.: Знание, 1981. 200 с.

- Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: Кн. дом «Либрокром», 2013. 304 с.

- Шкерина Л.В., Дьячук П.П., Грицков М.К. Самоорганизация обучающегося в процессе научения решению математических задач в проблемной среде: синергетический подход//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 2 (28). С. 96-101.