Динамика природной среды монгольского Алтая в голоцене

Автор: Рудая Н.А., Тарасов П.Е., Дорофеюк Н.И., Калугин И.А., Андреев А.А., Дикман Б., Дарьин А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению динамики природной среды Монгольского Алтая в голоцене. Материалом для реконструкций послужили данные спорово-пыльцевого и диатомового анализов образцов из колонки донных отложений высокогорного оз. Хотон-Нур, расположенного на восточном макросклоне Монгольского Алтая. Полученные результаты позволили реконструировать в конце плейстоцена - начале голоцена (11 500-10 700 л.н.) период холодного сухого климата и развитие криофитных степных ассоциаций; в среднем голоцене (9 300-6 500 л.н.) - существование наиболее теплых и гумидныхусловий, ставших причиной экспансии лесной растительности; после 6 500 л.н. - возрастание континентальности климата, сокращение лесов и развитие тундровых и степных сообществ. Последние 3 000 лет характеризуются исчезновением лесов и распространением степей, что может быть связано не только с климатическими факторами, ной с возросшим антропогенным влиянием.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522680

IDR: 14522680 | УДК: 551.89

Текст научной статьи Динамика природной среды монгольского Алтая в голоцене

Монгольский Алтай, расположенный в центре ЕвроАзиатского континента, является водоразделом между реками бассейна Северного Ледовитого океана и бессточного бассейна Центральной Азии и характеризу- ется резко-континентальным климатом, особым типом высотной поясности с выпадением лесного пояса, развитием тундр и криофитных степей в высокогорьях, а также самобытностью и мозаичностью растительного покрова. Монгольский Алтай является местом обитания многих редких и эндемичных видов животных и мощь в определении непыльцевых палиноморф, А. Эбелю (Томский государственный университет) за консультации по вопросам о современном распространении растительности, Л. Назаровой (Институт полярных и морских исследований, Потсдам) за помощь в определении остатков Chironomidae и Н. Цэрэндаш (Институт геологии и минеральных ресурсов МАН, Улан-Батор) за организацию полевых работ.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (36) 2008

растений. В высокогорных районах сосредоточены основные экономически пригодные природные ресурсы (лес, продуктивные пастбища, водные запасы), которые всегда привлекали внимание кочевого населения Центральной Азии. Несмотря на то что в настоящее время антропогенную нагрузку в Монгольском Алтае оценивают как «умеренную» [Ecosystems…, 2005], наблюдается тенденция к опустыниванию и деградации земель [Vegetation dynamics…, 1999; Ecosystems…, 2005].

Интегральную картину изменений природной среды дают палеобиологические и геохимические данные, полученные из донных отложений озер. В глубоководных частях водоемов с течением времени накапливаются осадки, сносимые с водосбора и содержащие остатки животных и растений, живших в водосборном бассейне, а также организмов, обитавших в озере [Давыдова, 1985; Battarbee, 1986; Battarbee et al., 2001].

Наибольший объем работ по палинологическому исследованию донных осадков монгольских озер был выполнен палеоботаническим отрядом совместной советско-монгольской комплексной экспедиции в 80-х гг. прошлого столетия [Виппер и др., 1978, 1981; Дорофеюк, Тарасов, 2000; Vegetation dynamics…, 1999; Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000]. Новейшие отложения опорных разрезов Монголии с использованием методов палинологии изучались Е.М. Малаевой [1989]. В по следнее десятилетие появилось только несколько работ, посвященных реконструкциям климата и растительности Монголии по данным, полученным из донных осадков озер Убсу-Нур в Котловине Больших озер [Grunert, Lehmkuhl, Walther, 2000], Тэл-мэн и Хубсугул в Центральной Монголии [Peck et al., 2002; Fowell et al., 2003; Prokopenko et al., 2007].

Наиболее полно динамика природной среды и климата Центральной Азии в голоцене изучена на территории Китая [Winkler, Wang, 1993; Rhodes et al., 1996;

Herzschuh et al., 2004, 2005, 2006; Wünnemann, Mischke, Chen, 2006; etc.]. Ряд работ посвящен изменениям природной среды в голоцене и позднем плейстоцене в Северном и Центральном Казахстане [Tarasov, Jolly, Kaplan, 1997; Kremenetski, Tarasov, Cherkinsky, 1997], Российском Алтае и Туве [Blyakharchuk et al., 2004, 2007, 2008; Schlütz, Lehmkuhl, 2007]. Последние дополнены результатами анализа остатков диатомей [Westover et al., 2006] и хирономид [Ilyashuk B., Ilyashuk E., 2007].

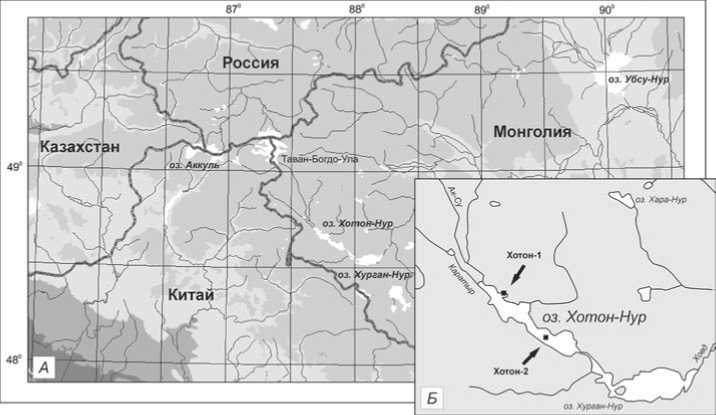

Настоящая работа посвящена исследованию озерных отложений оз. Хотон-Нур, расположенного на восточном макросклоне Монгольского Алтая в Северо-Западной Монголии (рис. 1). В первый раз колонка донных осадков из изолированного залива этого озера изучалась спорово-пыльцевым и диатомовым методами в 1980 г. Тогда же было получено и несколько радиоуглеродных дат [Tarasov et al., 1996;Vegetation dynamics…, 1999]. Анализ колонки (Хотон-1) проводился с низким временным разрешением и, хотя и выявил общую тенденцию голоценовых изменений биоты и климата в регионе, является недостаточным для детальных палеогеографических реконструкций [Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000]. В данной статье представлены результаты спорово-пыльцевого и диатомового анализов колонки отложений из глубоководной части озера (Хотон-2), проведенных с высоким временным разрешением. Их интерпретация позволила составить схему развития природной среды и климата Монгольского Алтая в голоцене и сопоставить ее с палеогеографическими реконструкциями в соседних регионах.

Природные условия района исследований

Озеро Хотон-Нур (48°40′ с.ш., 88°18′ в.д., 2 083 м над ур.м.) расположено в межгорной тектонической

Рис. 1. Район исследования ( А ) и точки бурения Хотон-1, Хотон-2 ( Б ).

впадине в северной части Монгольского Алтая (рис. 1). Его площадь 50,1 км2, длина ок. 21,5 км, наибольшая ширина 4,0 км; средняя глубина 26,6 м, максимальная – ок. 58 м [Tarasov et al., 1994]. Озеро олиготрофного типа; его воды характеризуются минерализацией ок. 0,500 мг/л, рН = 7,5 и относятся к гидрокарбонатнонатриевой группе [Севастьянов и др., 1994].

Основное питание озера осуществляется реками Каратыр и Ак-Су, а также другими небольшими речками, стекающими со склонов Монгольского Алтая. Система озер Хотон-Нур и Хурган-Нур, связанных широкой протокой, является истоком р. Ховд, дренирующей весь Монгольский Алтай. Образование оз. Хотон-Нур связано с подпруживанием поверхностного стока рек Каратыр и Ак-Су конечными моренами последнего позднеплейстоценового оледенения [Хилько, Курушин, 1982].

Монгольский Алтай расположен в северогобийской климатической провинции с резко-континентальным

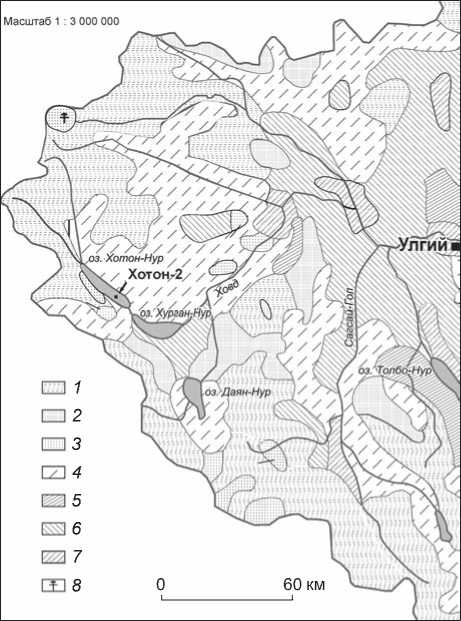

Рис. 2. Современная растительность северной части Монгольского Алтая.

1 – лишайниковые и мохово-лишайниковые тундры ( Cetraria , Cladonia , Alectoria , Aulacomnium , Polytrichum ); 2 – высокогорные кобрезники и осочники ( Kobresia myosuroides , K. smirnovii , Carex stenocarpa , C. rupestris ); 3 – лиственничники ( Larix sibirica ); 4 – криофитные степи ( Festuca lenensis , Oxytropis oligantha , Potentilla nivea );

5 – разнотравно-злаковые степи ( Festuca lenensis , Poa attenuata , Koeleria macrantha ); 6 – сухие разнотравно-злаковые степи ( Festuca lenensis , Agropyron cristatum , Potentilla sericea ); 7 – опустыненные степи ( Stipa glareosa , Anabasis brevifolia ); 8 – Pinus sibirica .

климатом, характеризующимся небольшим количеством осадков, постоянными и сильными ветрами, большими амплитудами сезонных и суточных температур. В целом для района исследования характерны длинная суровая зима (среднемноголетняя температура января –24… –25 °С) и короткое прохладное (средняя температура июля ок. 12–15 °C) и умеренно-влажное лето. Среднегодовая сумма осадков в бассейне озера составляет 250–300 мм в год [Национальный атлас…, 1990].

Озеро Хотон-Нур расположено в высокогорном поясе Монгольского Алтая. Современный растительный покров (рис. 2) представлен главным образом сухими горными степями (c Agropyron cristatum, Artemisia frigida, Arenaria meyeri, Potentilla sericea, Astragalus brevifolia ). На склонах в северной части озера распространены криофитные мелкодерновинно-злаковые и разнотравные степи (с Festuca lenensis, Poa attenuata , Arenaria meyeri, Oxytropis oligantha, Androsace chamaejasme ) в сочетании с остепненными осочниками ( Carex stenocarpa, C. rupestris ) и кобрезниками ( Kobresia myosuroides, K. smirnovii ) [Волкова, 1994].

Доминирующей древесной породой в окрестностях озера является лиственница сибирская ( Larix sibirica ). Она образует чистые лиственничники с подлеском из березки круглолистной ( Betula rotundifolia ), ивы сизой ( Salix glauca ) и мохово-травянистым покровом из Festuca altaica, Carex orbicularis, Hedysarum neglectum, Aulacomnium turgidum в верхнем течении р. Ак-Су. Лиственничники с примесью ели сибирской ( Picea obovata ) произрастают по горным склонам в юго-западной части озера и по долинам рек. Сосна сибирская ( Pinus sibirica ), образующая границу леса в Российском Алтае и Саянах, встречается только в 50 км к северу от озера, в долине р. Ак-Су [Грубов, 1982; Национальный атлас…, 1990]. В высокогорьях (выше 3 000 м) появляются лишайниковые, моховые и ерниковые тундры [Волкова, 1994].

По сравнению с Китаем, Казахстаном и Российским Алтаем, Монгольский Алтай малонаселен. В Баян-Улгийском аймаке (на территории которого находится озеро) проживают всего 18 тыс. чел. [Национальный атлас…, 1990]. Население ведет кочевой образ жизни, занимаясь в основном животноводством. Несмотря на малонаселенность территории, антропогенная нагрузка в долинах рек и по побережью оз. Хотон-Нур оценивается как умеренная и высокая, главным образом из-за чрезмерного стравливания пастбищ [Ecosystems…, 2005].

Материалы и методы

В 2004 г. в юго-восточной части акватории оз. Хотон-Нур (48°37′18,1′′ с.ш., 88°20′45′′ в.д.) на глубине 35 м была пробурена скважина и получена колонка донных осадков (Хотон-2) мощностью 257 см (см. рис. 1, Б). Отложения подразделяются на две пачки – нижнюю (257–205 см) и верхнюю (205–0 см), – разделенные полостью, вероятно, на месте ледяной линзы. Резкая граница между пачками предполагает перерыв в осадконакоплении. В целом осадки достаточно однородны и представлены полосчатыми глинистыми алевритами с примесью органики (3–4 %), подстилаемыми сероголубой глиной на глубине ок. 205 см. Гранулометрический анализ показал, что средний диаметр частиц меняется по интервалам: 257–190 см – 10–20 мкм, 190–50 см – 20–30 мкм, 50–0 см – 15–20 мкм. Под микроскопом различаются частицы кварца, полевого шпата, светлой и буроватой слюды. Состав пород изменяется между глубинами 185 и 150 см, что отражается в небольшом увеличении содержания Fe2O3, TiO2, MgO и уменьшении – SiO2, снижении магнитности.

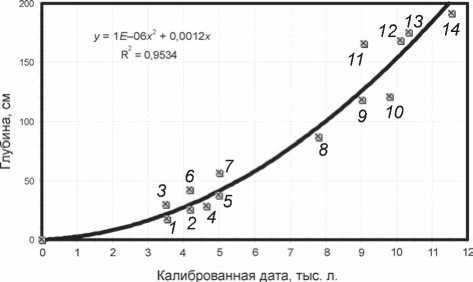

Малое содержание органики в колонке отложений составило серьезную проблему для радиоуглеродного датирования. Десять образцов с незначительными по объему органическими остатками были отправлены в радиоуглеродную лабораторию университета г. Киля (Германия). Материал шести из них оказался недостаточным для AMS-датирования. Анализ двух образцов показал возраст более 53 тыс. лет, т.е. за пределами возможно стей радиоуглеродного метода. По материалу с глубины 236,5–237,0 см получена дата 32 450 ± 380 л.н. (табл. 1). Можно предположить, что нижняя пачка серо-голубой глины накапливалась в позднем плейстоцене до последнего ледникового максимума, или эта дата также является удревненной. Таким образом, адекватной представляется единственная дата 9 130 ± 40 л.н., полученная с глубины 174,5–175,0 см. Чтобы проверить ее надежность и построить глубинно-временную модель для колонки Хотон-2, были привлечены результаты датирования колонки Хотон-1 (табл. 2) из небольшой бухты в северо-восточной части озера с глубины 4,8 м (см. рис. 1, Б). Расположение места отбора недалеко от берега в полузамкнутой богатой органикой бухте со стабильными условиями седиментации позволило получить последовательность из шести 14C-дат в интервале 9 070–2 950 л.н. [Vegetation dynamics…, 1999; Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000]. Эти даты были откалиброваны [CalPal…], и на их основании построена возрастная модель для колонки Хотон-1. Сравнение спорово-пыльцевых спектров Хотон-1 и -2 показало совпадение 13 событий в изменениях содержания 21 таксона. На основании корреляции этих событий с использованием калиброванных дат колонки Хотон-1 была построена возрастная модель для Хотон-2 (без нижней части колонки). Она представляет собой линию регрессии с полиномиальной аппроксимацией второй степени (рис. 3).

Сто образцов (по 1–2 г сухого вещества) с интервалом 2,5 см были обработаны для спорово-пыльцевого анализа с применением стандартной методики [Faegri, Iversen, 1989]. Подсчет пыльцевых зерен и спор проводился с помощью светового микроскопа с увеличением ×400. Для расчета их концентрации использовались таблетки спор Lycopodium . Таксономическую принадлежность устанавливали по определителям и

Таблица 1. Даты, полученные по мелким органическим остаткам колонки отложений Хотон-2

|

Глубина, см |

Дата, л.н. |

Лабораторный номер |

|

|

14 C |

калиброванная |

||

|

49,5–50,0 |

55 000 + 5 220/ – 3 140 |

– |

KIA32074 |

|

144,5–145,0 |

53 580 + 2 870/ – 2 110 |

– |

KIA32075 |

|

174,5–175,0 |

9 130 ± 40 |

10 304 ± 56 |

KIA32076 |

|

236,5–237,0 |

32 450 ± 380 |

36 987 ± 815 |

KIA29869 |

Таблица 2. Даты, полученные по гиттии колонки отложений Хотон-1 [Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000]

|

Глубина, см |

Дата, л.н. |

Лабораторный номер |

|

|

14 C |

калиброванная |

||

|

70–95 |

2 950 ± 80 |

3 122 ± 119 |

TA-1471 |

|

147–170 |

3 900 ± 140 |

4 331 ± 199 |

TA-1440 |

|

195–220 |

5 360 ± 80 |

6 141 ± 106 |

TA-1472 |

|

245–270 |

5 975 ± 150 |

6 841 ± 188 |

TA-1439 |

|

295–320 |

7 910 ± 120 |

8 780 ± 166 |

TA-1473 |

|

350–375 |

9 070 ± 150 |

10 195 ± 229 |

TA-1419 |

Рис. 3. Модель изменения возраста донных отложений Хотон-2 с глубиной.

Палинологические события, аналогично проявившиеся в спорово-пыльцевых спектрах из колонок Хотон-1 и Хотон-2: 1 – пик содержания пыльцы травянистых таксонов (Тр), особенно полыни; 2 – сокращение содержания пыльцы Тр (особенно полыни) и небольшое увеличение доли пыльцы древесных таксонов (Др); 3 – пик содержания пыльцы маревых;

-

4 – пик содержания пыльцы Тр (особенно полыни) и снижение доли пыльцы Др; 5 – пик содержания пыльцы эфедры, снижение концентрации пыльцы Тр (особенно полыни);

-

6 – пик содержания пыльцы ели сибирской; 7 – начало повышения концентрации пыльцы полыни и маревых, уменьшение доли пыльцы ели сибирской; 8 – пик содержания пыльцы ели сибирской; 9 – пик содержания пыльцы лиственницы сибирской; 10 – начало повышения концентрации пыльцы Тр;

-

11 – пик содержания пыльцы Др; 12 – возрастание содержания пыльцы ели сибирской; 13 – дата, полученная AMS-методом для колонки Хотон-2, – 10 304 ± 56 кал. л.н.; 14 – снижение содержания пыльцы ели сибирской.

атласам [Куприянова, Алешина, 1972, 1978; Reille, 1992, 1995, 1998]. Всего было определено 54 типа пыльцы и спор, что в 2,5 раза больше, чем в колонке Хотон-1 [Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000]. Спорово-пыльцевой анализ выявил хорошую сохранность и отно сительно высокую концентрацию пыльцы и спор в верхней части колонки (0–205 см) – до 500 зерен в образце, тогда как в нижней она очень низкая – часто менее 100 зерен в образце, что является недостаточным для статистического анализа [Faegri, Iversen, 1989]. Поэтому только для верхней части колонки были подсчитаны процентные соотношения в спектрах всех пыльцевых таксонов (общая сумма принималась за 100 %), за исключением спор, устьиц хвойных и других непыльцевых палиноморф.

Образцы, приготовленные для спорово-пыльцевого анализа, использовались также для подсчета устьиц хвойных и других непыльцевых палиноморф (НПП). Устьица, найденные в колонке Хотон-2, принадлежат родам Picea и Larix (определение по: [Trautmann, 1953; Sweeney, 2004]). Непыльцевые палиноморфы представлены хламидоспорами эндо-микоризного гриба Glomus, остатками спорополлениновых клеток колониальных зеленых водорослей (Botryococcus braunii, Pediastrum cf. boryanum), яйца- ми тихоходок (Macrobiotus hibernicus и M. hufelandi) и остатками челюстей Chironomidae (Cladotanytarsus и Mesocricotopus), которые были определены с помощью опубликованных описаний, изображений и фотографий [Jankovska, 1991; Van Geel, 2001; Komarek, Jankovska, 2001].

Для диатомового анализа было отобрано 58 образцов с интервалом ок. 5 см. Образцы подвергались технической обработке методом дезинтеграции в перекиси водорода, при которой панцири диатомовых водорослей очищались от органики [Диатомовые водоросли…, 1974; Battarbee, 1986]. В дальнейшем из обработанных проб были приготовлены постоянные препараты в среде Naphrax. Идентификация диатомей осуществлялась с помощью светового микроскопа с использованием масляной иммерсии, дающей увеличение не менее ×750, и окуляра с масштабной линейкой. Подсчет створок диатомовых водорослей проводился по горизонтальному ряду в средней части покровного стекла до 500–600 шт. Для расчета концентрации (общей и отдельных видов) в 1 г сухого осадка использовались количественная методика обработки данных и формула, предложенные Н.Н. Давыдовой [1985]. Общая сумма водорослей, выявленных в препарате, принималась за 100 %, и определялась относительная доля каждого вида, а соответственно, и его роль в диатомовом комплексе: < 1 % – единичные, 1–5 % – обычные, 5–10 % – субдоминанты, > 10 % – доминанты.

По приуроченности к определенным биотопам диатомеи были разделены на планктонные, бентосные и виды-обрастатели (перифитон). По отношению к солености вод выделялись пресноводные и солоноватоводные (мезогалобные) водоросли. К первым относятся галофобные (обитают в водах с содержанием солей до 0,2 ‰), индифферентные (0,2–0,3 ‰) и галофиль-ные (0,4–0,5 ‰). Мезогалобные диатомеи предпочитают воды с содержанием солей > 0,5 ‰. По отношению к активной реакции среды водоросли делятся на ацидофильные (воды с рН < 7), циркумнейтральные (рН ≈ 7) алкалифильные (рН ≥ 7) и алкалибионтные (рН > 7). По основным типам ареала видов диатомовой флоры озера были выделены арктоальпийская, бореальная и космополитная географические группы.

Спорово-пыльцевая и диатомовая диаграммы построены с помощью программного обеспечения TILIA–TILIAGRAPH [Grimm, 1991]. Разделение на палинозоны и диатомовые зоны проводилось с использованием программы CONISS [Grimm, 1987].

Результаты спорово-пыльцевого анализа

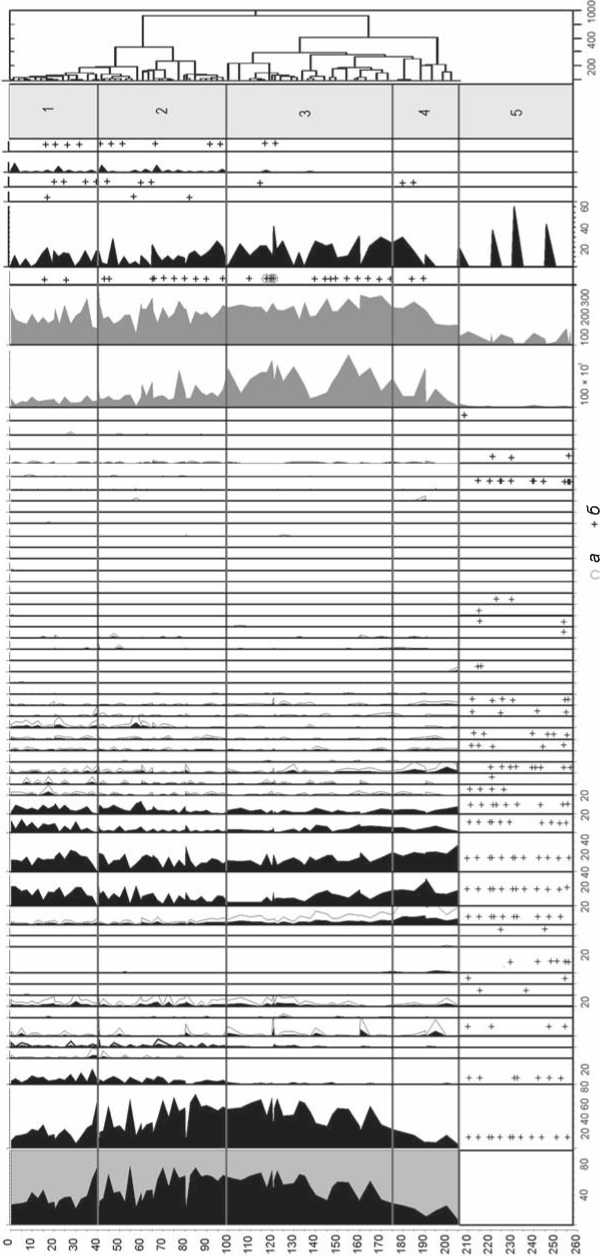

На спорово-пыльцевой диаграмме выделяются пять палинозон (ПЗ) (рис. 4).

еносонииеи aep^ouoji4O dds snioiqojoe^ шпие^од p uinjpeiped

8ПШ019

iiunejq зпоооооЛдод

Х1яниовх вЬичюд

douo и iqnquiqu bwwAq

(j/wadac) douo и iqhquiqu KnhediHdhHox

— шпи/imbe штриэ^ шгщрХцод ШnSSO|6O!ЦdO eiAqdopuaid

------ ШП)951ПЬЗ ejeuiiwajepui eeqjan o6e)ueid uoia6oiue)od е/пиедше^ eeeoeiin saieouq umiueDjeds uiqooi6ui eie6Xiod aoesojpuv aeaoeiuejag e6eiiixes

9eaoeue|nqdojD$ aeaoeuooA|Od aeaoeqej эвэовиюшп aeaoeinv aeaoeui6ejog aeaoeidv aeaoeoissejg эеэое1ше1 aeaoenAqdoAjeo aBapiouoqoio aeapiojatsv 9dX)-enqua)0d aeaoesoy uirupiiem aeaoeinouhuey aeaoejadAo эеээеоу

aeaoeipodouaqo

S

§

ds eisiuapv ds ejpaqdd aeaoeueinssojg ejaoiuo"!

ds xijes esooqruj qos epfaqosnQ dssnuiv adX)-aeueN P^s g adA)-aeqiv pas e/njag

XUBJ saiqv adX)-supeAiXs snuy adA)-eouiqs snuy

еэоу

aiqiDHHbeedi aisHoasady wo ‘ewngAuj

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма для отложений оз. Хотон-Нур (Хотон-2). а - присутствие устьиц Picea ; б - присутствие устьиц Larix.

Q Q Q Q Q 8 О О О о н и uex 'loedEog § § о о о 8 о о о 8

1- <ч v и> ® ^ со ст о

ПЗ 5 (257–205 см; до 1 800 зерен/см3; верхняя граница датируется ок. 11 500 л.н.*). Из-за низкой концентрации пыльцы процентное содержание таксонов не подсчитывалось. Наиболее часто встречается пыльца травянистых растений (Chenopodiaceae, Artemisia , Cyperaceae) и пустынно-полупустынного кустарничка Ephedra . Отмечены единичные зерна Picea obovata , Pinus sibirica и Larix sibirica .

ПЗ 4 (205–175 см; до 21 000 зерен/см3; ~11 500– 10 700 л.н.). Здесь доминируют травянистые таксоны (до 85 %), включая Chenopodiaceae и Artemisia . Характерной особенностью зоны является значительное содержание пыльцы Ephedra (до 15 %). Среди древесных таксонов наиболее обильна пыльца Picea obovata. Встречается пыльца Pinus sibirica и Larix sibirica .

ПЗ 3 (175,0–97,5 см; до 25 000 зерен/см3; ~10 700– 7 900 л.н.). Она характеризуется резким повышением содержания пыльцы древесных (до 75 %) и снижением – травянистых. Доля пыльцы Picea obovata достигает 70 %. Возрастает и обилие пыльцы Pinus sibirica , Larix sibirica и Betula sect. Nanae . Значительно снижается содержание пыльцы Chenopodiaceae и Artemisia .

ПЗ 2 (97,5–40,0 см; до 20 000 зерен/см3; ~7 900– 4 900 л.н.). Отличительной особенностью зоны являются резкие изменения в соотношении пыльцы древесных и травянистых растений, особенно в содержании пыльцы Picea obovata (варьирует от 10 до 75 %). Увеличивается доля пыльцы Pinus sibirica , а Abies sibirica – достигает своего максимума (4 %). Среди травянистых таксонов доминирует пыльца Artemisia , Chenopodiaceae, Poaceae и Cyperaceae.

ПЗ 1 (40–0 см; до 6 320 зерен/см3; ~4 900–0 л.н.). Примечательно общее сокращение количества пыльцы древесных (из-за снижения содержания пыльцы Picea obovata до 10–40 %). В то же время доля пыльцы Pinus sibirica несколько увеличивается. Содержание пыльцы травянистых таксонов возрастает до 60– 70 %. Продолжает доминировать пыльца Artemisia , Chenopodiaceae, Poaceae и Cyperaceae.

Результаты анализа непыльцевых палиноморф

Одной из примечательных особенностей спектра Хотон-2 является присутствие устьиц лиственницы и ели во всех ПЗ, за исключением пятой (рис. 4). Несмотря на малочисленность (не более пяти в образце), они довольно часто встречаются в ПЗ 3 и 2 и единично – в ПЗ 4 и 1.

Среди других НПП преобладают остатки Bot-ryococcus braunii, которые появляются уже в ПЗ 5 и постоянно присутствуют в ПЗ 3 и 1. B. braunii – широко распространенная водоросль, обитающая в водоемах от Арктики до тропических широт и предпочитающая олиготрофные условия [Tyson, 1995; Smittenberg et al., 2005]. В ПЗ 1–4 встречаются также остатки Pediastrum cf. boryanum. В отложениях моложе 9 000–9 450 лет (ПЗ 3) появляются яйца тихоходок Macrobiotus (M. hibernicus и M. hufelandi) и челюсти Cladotanytarsus и Mesocricotopus (Chironomidae, Diptera). В ПЗ 2 и 1 встречены единичные хламидоспоры Glomus.

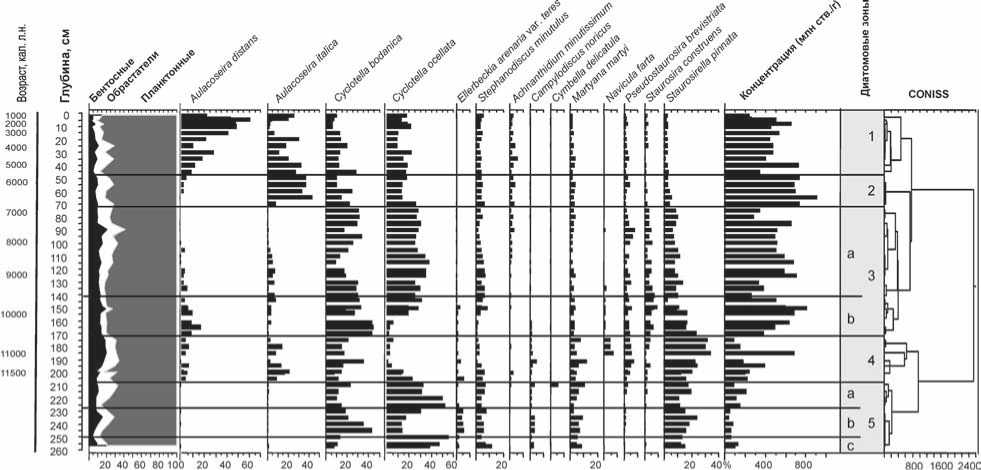

Результаты диатомового анализа

Диатомовая флора донных осадков оз. Хотон-Нур включает 295 таксонов из 67 родов. Опубликованный ранее состав диатомей танатоценозов озера [До-рофеюк, Цэцэгмаа, 2002] пополнился 90 таксонами, впервые выявленными в осадках его глубоководной части. Из них 13 – новые для альгофлоры Монголии: Cyclotella operculata var. unipunctata , Amphora dusenii , Brachysira brebissonii , Caloneis tenuis , Cavinula jarnefeltii , C. lacustris , Cymbella behrei , Diploneis domblitensis , Eunotia polydentula , Gomphonema abbreviatum , Luticola crf. undulata , Navicula farta , Stauroneis sibirica . Центрические диатомовые водоросли представлены 21 таксоном, из которых наиболее разнообразны роды Cyclotella (10) и Aulacoseira (5). Из пеннатных диатомей наибольшим числом видов выделяются роды Gomphonema (15 таксонов), Cymbella и Navicula (по 12 видов) и Eunotia (11).

В доминирующем диатомовом комплексе (ДК) колонки Хотон-2 преобладают центрические планктонные виды: Aulacoseira distans f. distans , A. italica var. italica + var. tenuissima , Cyclotella bodanica var. bodanica , C. ocellata , Ellerbeckia arenaria var. teres , Stephanodiscus minutulus . На разных этапах развития озера в него входят пеннатные субдоминанты: Achnanthidium minutissimum var. minutissimum , Campylodiscus noricus var. noricus , Cymbella delicatula , Martyana martyi , Navicula farta , Pseudostaurosira brevistriata , Staurosira construens f. construens , Staurosirella pinnata var. pinnata .

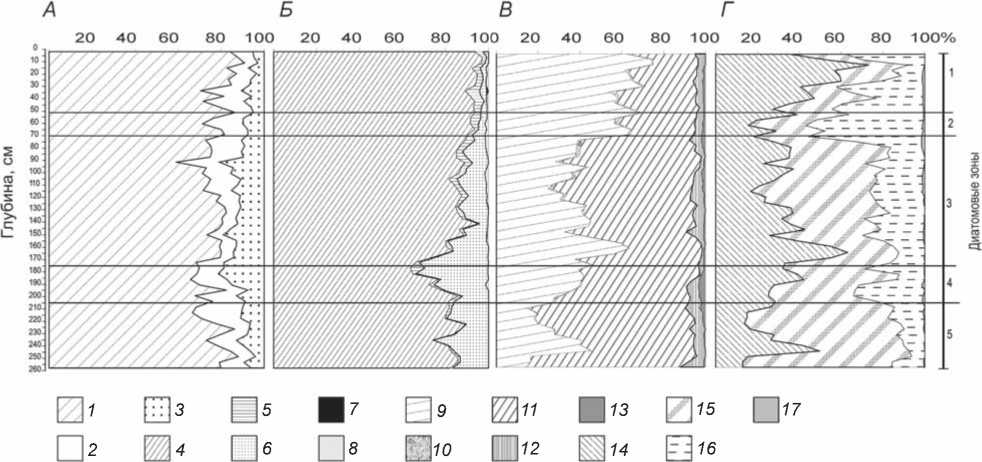

Эколого-географическая структура ДК показана на рис. 5, динамика представлена на диаграмме (рис. 6). Выделяются пять диатомовых зон (ДЗ).

ДЗ 5 (257–205 см; верхняя граница зоны датируется ок. 11 500 л.н.). Доминирующий комплекс представлен планктонными Cyclotella ocellata , характерными для литорального планктона олиготрофных, относительно неглубоких водоемов; C . bodanica – стенотермным видом, обитающим в пелагиали глубоких озер; Staurosirella pinnata – видом-обрастателем, часто отмечаемым в планктоне водоемов. В зоне выделяются три фазы развития ДК. В фазе 5с (257–250 см; 9,2– 13,1 млн ств./г; 31–48 таксонов) абсолютным доминан-том является C. ocellata . В фазе 5b (250–235 см; 3,1–

Рис. 5. Эколого-географические группы диатомовых водорослей для отложений оз. Хотон-Нур (Хотон-2).

А – по приуроченности к биотопам: 1 – планктонная, 2 – обрастатели, 3 – бентосная; Б – по отношению к солености вод: 4 – индифферентная, 5 – галофобная, 6 – галофильная, 7 – мезогалобная, 8 – виды с неясной экологией; В – по отношению к активной реакции вод: 9 – индифферентная, 10 – ацидофильная, 11 – алкалифильная, 12 – алкалибионтная, 13 – виды с неясной экологией; Г – по основным типам ареала: 14 – арктоальпийская, 15 – бореальная, 16 – космополитная, 17 – прочие.

Рис. 6. Диаграмма изменения видового состава диатомовых водорослей для отложений оз. Хотон-Нур (Хотон-2).

7,5 млн ств./г; 32–40 таксонов) на первую позицию выдвигается C. bodanica , за ней следует S. pinnata , а C. ocellata занимает третье место. На глубине 235 см ведущее положение в ДК принадлежит S. pinnata . В фазе 5a (235–250 см; 4,5–22 млн ств./г; 58 таксонов) вновь доминирует C. ocellata , а C. bodanica и S. pinnata попеременно занимают вторую и третью позиции.

ДЗ 4 (205–175 см; ~11 500–10 700 л.н.; 69 млн ств./г на глубине 185 см и 9 млн ств./г в верхней части ДЗ; 39–58 таксонов). Характеризуется нестабильностью всех характеристик ДК. Наибольшей изменчивостью отличается доминирующая группа диатомей. Доми-нантом в большинстве образцов является S. pinnata, содоминирующим видом – C. bodanica. Занимавший первую позицию на нижней границе зоны C. ocellata постепенно становится содоминантом, а затем полностью выпадает из доминирующей группы. Характерной особенностью ДК этой зоны является внедрение в состав доминантов широко распространенного в континентальных мезотрофных и эвтрофных водоемах планктонного вида Aulacoseira italica. Начиная с ДЗ 4 отмечается незначительное, но заметное увеличение ацидофильной группы водорослей (см. рис. 4), связанное с ростом содержания остатков A. distans, который становится субдоминантом.

ДЗ 3 (175–70 см; ~10 700–6 600 л.н.). Здесь выделяются две фазы. В фазе 3b (175,0–130,5 см; ~10 700– 9 150 л.н.; 60–81 млн ств./г) в доминирующем комплексе господствует пелагический вид C. bodanica , содоминантом которого является S. pinnata . В фазе 3а (130,5–70,0 см; ~6 600–9 150 л.н.; 28–70 млн ств./г) доминирует C. ocellata , смещая C. bodanica на позицию содоминанта. Лишь в образцах с глубины 75–80 см последний вновь занимает ведущее положение.

ДЗ 2 (70–50 см; ~6 600–5 500 л.н.; 69–91 млн ств./г). Характеризуется доминированием планктонного вида Aulacoseira italica var. italica и его экологической формы A. italica var. tenuissima , обитающей в относительно неглубоких мезотрофных и эвтрофных озерах [Диатомовые водоросли…, 1992]. C. ocellata и C. bodanica в этой зоне являются содоминантами.

ДЗ 1 (50–0 см; ~5 500–0 л.н.; 23–73 млн ств./г). В доминирующем комплексе преобладает планктонный вид Aulacoseira distans . В группу доминантов входят также A. italica , C. ocellata и C. bodanica . Отличительной особенностью зоны является возрастание содержания створок ацидофильных водоро слей до 62 % (на глубине 5 см), что свидетельствует о значительном подкислении вод озера (см. рис. 4).

Интерпретация результатов

Климат Монгольского Алтая в голоцене. Нижняя часть колонки отложений Хотон-2 может быть отнесена к финалу плейстоценовой эпохи (ок. 11 500 л.н.). Конец плейстоцена и начало голоцена в Монгольском Алтае характеризовались континентальным холодным и сухим климатом. Континентальность еще более усилилась (климат стал суше, но не теплее) в период между ~11 500 и ~10 700 л.н. Ее ослабление, сопровождавшееся развитием лесной растительности, началось после ~10 700 л.н. и продолжалось весь средний голоцен. Наиболее влажные климатические условия отмечены между 9 300 и 6 500 л.н. Приблизительно 8 000 л.н. зафиксировано слабое похолодание. Аридность и континентальность постепенно начали возрастать после ~6 500 л.н. Такая тенденция сохранялась до наших дней.

История развития оз. Хотон-Нур в голоцене. Результаты анализа диатомей и частично НПП могут быть использованы для реконструкции истории развития оз. Хотон-Нур. В раннем голоцене (~11 500 л.н.) уровень озера был самый высокий, а вода наиболее холодной за весь реконструируемый период. В интервале 11 500 – ок. 10 700 л.н. произошел переход от холодной и олиготрофной стадии к более мелководной и мезотрофной. Диатомовый комплекс переходного к среднему голоцену периода можно охарактеризовать как типичный для глубоководных олиготрофных и холодных высокогорных озер (исключая непродолжительное падение уровня озера между ~10 000 и ~9 800 л.н.). Высокий уровень озера и олиготрофные условия сохранялись до ~6 600 л.н., а затем уровень начал постепенно понижаться и был наиболее низким, видимо, в интервале 6 600–5 500 л.н. Появление, а затем постоянное присутствие в отложениях Хотон-2 остатков челюстей хирономид (обитателей глубоководной зоны) позже 9 000 л.н. указывают на то, что, несмотря на прогрессирующее понижение уровня, озеро оставалось достаточно глубоким.

Диатомовый комплекс позднего голоцена соответствует холодной фазе в развитии озера. В то же время отмечено значительное подкисление вод, что может быть связано с выщелачиванием основных катионов из почв водосборных бассейнов. Причинами этого процесса могут быть изменения климата, нарушение водосборного режима в результате пожаров и ветровой эрозии, сильное антропогенное воздействие и трансформация почвенно-растительного покрова водосбора [Battarbee et al., 2001]. Значительное сокращение площадей хвойных лесов и остепнение большей части территории водосборного бассейна в позднем голоцене привели к выщелачиванию основных катионов гумусовых горизонтов почв и выносу их в озеро.

История растительности Монгольского Алтая в голоцене. В конце плейстоцена – начале голоцена в высокогорьях Монгольского Алтая были развиты криофитные степи и криоксерофитные группировки с доминированием осок и кобрезий, в средних поясах – сухие разнотравные и злаковые степи с элементами опустыненных. В раннем голоцене (~11 500 – ок. 10 700 л.н.) состав растительного покрова значительно не изменился, хотя увеличение доли пыльцы эфедры в спорово-пыльцевых спектрах может указывать на более широкое распространение пустынностепных сообществ в это время.

Примерно с 10 700 л.н. в высокогорьях Монгольского Алтая тундровые сообщества с карликовой березкой стали вытеснять криофитные степи и осоковые крио-ксерофитные группировки. В это же время в окрестностях оз. Хотон-Нур начала распространяться древесная растительность (преимущественно леса с елью сибир- ской и лиственницей сибирской). Одним из надежных доказательств существования леса является присутствие устьиц хвойных в донных отложениях озера. Они свидетельствуют о локальном произрастании хвойных (независимо от уровня концентрации пыльцы этих деревьев в спектрах) [Sweeney, 2004] в радиусе 20 м от места сбора образцов [Parshall, 1999]. Данное обстоятельство представляется исключительно важным для реконструкции существования лиственничников в окрестностях озера, т.к., несмотря на то что лиственница сибирская является наиболее распространенной хвойной породой в Монгольском Алтае [Волкова, 1994; Vegetation dynamics…, 1999], ее пыльца обычно немногочисленна в палеоспектрах и имеет плохую сохранность [Pisaric et al., 2001], что существенно снижает ценность палеогеографических построений.

Период максимального развития темнохвойной тайги в Монгольском Алтае реконструируется между 9 300 и 6 500 л.н. Около 8 000 л.н. в высокогорьях начали более широко распространяться ерниковые тундры. Сокращение занятых лесом площадей параллельно с распространением пустынно-степных и степных сообществ произошло приблизительно между 6 500 и 5 000 л.н. Позже ~5 000 л.н. этот процесс продолжался. Тундровые, степные и пустынно-степные элементы стали играть значительную роль в сложении растительного покрова.

Период с 3 000 л.н. и до настоящего времени характеризуется прогрессирующим исчезновением лесов и широким распространением злаковых степей, криоксерофитных сообществ с доминированием осок и кобрезий, высокогорных тундр с карликовой березкой и ивой, а также пустынно-степных сообществ с полынью и маревыми. Хвойные леса, очевидно, о ста-вались только на западном макросклоне Монгольского Алтая и по долинам рек.

Изменения в составе спор, пыльцы и НПП, полученных из колонки донных отложений Хотон-2, не указывают на какое-либо значительное влияние человека на природную среду в регионе. Постоянно присутствующие в спектрах позже ~8 000 л.н. яйца тихоходок (род Macrobiotus ) свидетельствуют о существовании незагрязненных экотопов [Jankovska, 1991]. Хламидоспоры гриба рода Glomus , являющиеся индикатором почвенной эрозии в бассейне озера, в т.ч. и в результате человеческой деятельности [Van Geel et al., 2003], встречаются в колонке отложений исключительно редко. Только диатомовый анализ показывает резкое увеличение концентрации планктонной ацидофильной водоросли Aulacoseira distans в интервале 2 900 – ок. 1 200 л.н. Виды Aulacoseira нуждаются в повышенном содержании кремнезема в воде, не являясь при этом конкурентоспособными, поэтому их широкое распространение, как правило, приурочено к периодам с низкой концентрацией других диатомей

[Wolfe et al., 2000]. Существование таких условий может быть связано с похолоданием климата или усилением антропогенной нагрузки [Battarbee et al., 2001].

В период 3 000 – ок. 2 000 л.н. у племен, населявших Монгольский Алтай, практически полностью завершился переход к кочевому скотоводству [Новго-родова, 1989; Jacobson, 2001]. Первое тысячелетие до нашей эры характеризовалось ростом населения на территории Монголии [Новгородова, 1989]. Таким образом, возросшая антропогенная нагрузка могла стать одной из причин изменений природной среды в бассейне оз. Хотон-Нур.

Обсуждение результатов

Аридный и холодный климат, обусловивший развитие криофитных степей в Монгольском Алтае в раннем голоцене, реконструируется и в соседних регионах. Сухие и опустыненные степи в конце плейстоцена были распространены в межгорных котловинах в Северо-Западной Монголии (оз. Ачит-Нур); даже в котловинах и высокогорьях Хангая и Хентея (Центральная Монголия) лесные и тундровые сообщества сменились в этот период сухими степями [Vegetation dynamics…, 1999].

К северу от Монгольского Алтая холодный и сухой климат в начале голоцена реконструирован для Российского Алтая и Тувы [Blyakharchuk et al., 2004, 2007, 2008; Westover et al., 2006; Ilyashuk B., Ilyashuk E., 2007]. В юго-восточной части Российского Алтая и на территории Тувы в это время сократились альпийские луга и расширились полынные степи с эфедрой в сочетании с ерниковыми тундрами. Центральная часть Российского Алтая, покрытая сейчас лесом, была полностью занята безлесной тундростепью, которая контактировала непосредственно с высокогорьями. На территории Северного Казахстана конец плейстоцена – начало голоцена характеризовался распространением полынно-маревых сообществ и березовых колков [Tarasov, Jolly, Kaplan, 1997].

Период максимальной гумидности климата и экспансии лесной растительности (9 300 – ок. 6 500 л.н.) также зафиксирован в региональных схемах развития природной среды в Центральной Монголии. Даже в современной зоне опустыненных степей в северо-западных районах в среднем голоцене были развиты участки леса с лиственницей сибирской и сосной сибирской [Vegetation dynamics…, 1999; Дорофеюк, Тарасов, 2000].

В Российском Алтае лесной пояс формировался между 9 000 и ~6 000 л.н. Степные сообщества остались только в межгорных котловинах и по склонам южной экспозиции [Blyakharchuk et al., 2004]. Максимального развития темнохвойная тайга до- стигла здесь приблизительно 9 500–7 500 л.н. Около 7 500–6 500 л.н. ель сибирская и пихта сибирская полностью исчезли, в растительном покрове территории стали доминировать леса с господством сосны сибирской и лиственницы сибирской. В Туве также зафиксировано развитие хвойных лесов с сосной сибирской, сосной обыкновенной, лиственницей сибирской, пихтой сибирской и елью сибирской в раннем и среднем голоцене [Blyakharchuk et al., 2008]. На территории Северного Казахстана климат в среднем голоцене тоже имел тенденцию к потеплению и увлажнению – степные сообщества произрастали в комбинации с березовыми лесами (8 600 – ок. 8 000 л.н.), сосна обыкновенная появилась в окрестностях Иртыша ок. 7 300 л.н. [Kremenetski, Tarasov, Cherkinsky, 1997; Tarasov, Jolly, Kaplan, 1997].

В Северо-Западном Китае также реконструирован переход в среднем голоцене от сухих континентальных условий к более гумидным [Rhodes et al., 1996; Wünnemann et al., 2006]. В Джунгарской Гоби (оз. Манас, Синьцзян) максимально теплый и влажный климат был 8 300–6 800 л.н., когда пустынная растительность сменилась полынными степями [Rhodes et al., 1996]. На территории Внутренней Монголии средний голоцен характеризовался увлажнением климата и распространением древесной растительности между 9 200 и 6 500 л.н. [Jiang et al., 2006]. Похолодание зафиксировано здесь после 8 000 л.н. Синхронное событие отмечено нами для Монгольского Алтая. В наиболее аридном регионе Центральной Азии – на Тибетском нагорье – увлажнение и снижение континентальности климата, датированные 10 800–4 400 л.н., проявились в развитии умеренных степей и субальпийских кустарников [Herzschuh et al., 2006].

Континентальность климата в Монгольском Алтае начала возрастать ок. 6 000–4 900 л.н. Площади, занятые лесной растительностью, сократились за счет развития сухих степей. Аналогичные события имели место в Российском Алтае и на территории Тувы после 6 500 л.н. Климат стал более холодным и континентальным. Ро ссийский Алтай покрывали леса из сосны сибирской, в межгорных котловинах были развиты криофитные разнотравные и полынные степи [Blyakharchuk et al., 2004, 2007, 2008; Ilyashuk B., Ilyashuk E., 2007].

В Северо-Западном Китае (Джунгарская Гоби) начало аридизации климата отмечается в период 6 800–5 100 л.н. [Rhodes et al., 1996]. На территории Внутренней Монголии тенденция к усилению континентальности климата, сопровождавшаяся значительным сокращением ареала лиственных пород и развитием хвойных лесов, проявилась между 6 500 и 5 100 л.н. [Jiang et al., 2006].

Последние 3 000 лет в Монгольском Алтае продолжались континентализация климата и сокращение лесов. При этом остатки древесины хвойных, найденные в небольшой котловине Гобийского Алтая (Баян-Сайр, 45°34′20′′ с.ш.; 96°54′36′′ в.д.) и датированные 5 000–3 000 л.н. [Динесман, Киселева, Князев, 1989], свидетельствуют о том, что участки хвойного леса в позднем голоцене существовали в подходящих экото-пах гораздо южнее их современного распространения. Наиболее поздние даты, полученные по этим материалам для пихты и ели, соответственно 3 829 ± 159 и 4 229 ± 330 л.н. Остатки древесины лиственницы, найденные в Гобийском Алтае (Уэрт-Ам, 45°37′48′′ с.ш., 96°49′48′′ в.д.), датированы 2 171 ± 119 л.н. Отсутствие здесь этой породы в настоящее время может быть связано с возросшей хозяйственной деятельностью.

Похолодание и снижение влажности климата на юго-востоке Российского Алтая и в Туве отмечены для последних 4 000 лет. Холодные зимы привели здесь к развитию многолетней мерзлоты, распространению высокогорных тундр и криофитных степей. Последние 3 000 лет сокращение площадей лесной растительности Тувы могло быть связано с возросшей пастбищной нагрузкой [Blyakharchuk et al., 2004, 2007, 2008]. На территории Внутренней Монголии поздний голоцен (после 2 600 л.н.) также характеризовался усилением аридности климата и развитием степных сообществ [Jiang et al., 2006].

Таким образом, реконструкция природной среды Монгольского Алтая в голоцене по результатам спорово-пыльцевого и диатомового анализов отложений оз. Хотон-Нур хорошо согласуется с региональными схемами изменения растительности и климата Северо-Западной и Центральной Монголии, гор Южной Сибири, Северного и Северо-Западного Китая. Возросшая пастбищная нагрузка, вырубки деревьев, а также естественное сокращение лесов из-за смены климатических условий могли быть причинами значительных изменений природной среды Монгольского Алтая в позднем голоцене.