Дятловые птицы (Picidae, Piciformes, Aves) азиатской России: обзор состояния популяций видов

Автор: Тагирова Валентина Тихоновна, Елаев Эрдэни Николаевич, Маннанов Игорь Ахатович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В Азиатской России обитает 10 видов дятлов, относящихся к 5 родам и отличающихся по характеру пребывания, распространению, численности и биологии. Это 66,6% от всего видового состава дятлов России. Из них 8 видов встречаются круглый год, а 2 - вертишейка и рыжебрюхий дятел - только в гнездовой период. Кроме «узкоареальных» седого и белоспинного дятлов, другие виды - вертишейка, малый и большой пестрые, трехпалый дятлы, желна - широко распространены в исследуемом регионе, причем северная граница ареала доходит, а у ряда видов даже переходит полярный круг. Три вида - рыжебрюхий, малый и большой острокрылые дятлы довольно специфичные (тропические и субтропические), «заходят» только в Южное Приморье, а малый острокрылый дятел - также на о. Сахалин. Рыжебрюхий и белоспинный дятлы являются редкими и занесены в Красные книги разного уровня. Приведенные в статье сведения охватывают одну из крупнейших природных областей Северной Палеарктики - от гор Южной Сибири до бассейна и устья р. Амур. Основными (модельными) местами исследования стали на западе - Восточный Саян, Предбайкалье и Западное Забайкалье, Витимское плоскогорье, юг Якутии и Забайкальский край, на востоке - г. Хабаровск и его окрестности. Проведенное обобщение - это первый после серийного издания «Птицы России ...» (2005) обзор состояния популяций Дятлообразных по азиатской части России.

Дятловые птицы, состояние популяций, характер пребывания, численность, местообитания, биология, азиатская Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/148317889

IDR: 148317889 | УДК: 373.167:614.8 | DOI: 10.18101/2587-7148-2019-3-3-18

Текст научной статьи Дятловые птицы (Picidae, Piciformes, Aves) азиатской России: обзор состояния популяций видов

Тагирова В. Т., Елаев Э. Н., Маннанов И. А. Дятловые птицы ( Picidae, Piciformes, Aves ) Азиатской России: обзор состояния популяций видов // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2019. № 3. С. 3–18.

Общие сведения. «Азиатская Россия», а точнее азиатская часть России,— это географический макрорегион от Урала до Тихого океана — около 13 млн км2, что составляет около 77% территории современной России с такими крупными географическими регионами, как Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. В системе физико-географического районирования в пределах азиатской части России выделяют следующие физико-географические страны и области: ЗападноСибирская равнина, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири (Алтайско-Саянская и Байкальская горные страны), Северо-Притихоокеанская (Камчатско-Курильская) и Амуро-Сахалинская страны (Гвоздецкий, Михайлов, 1978; Кривцов, Водорезов, 2016).

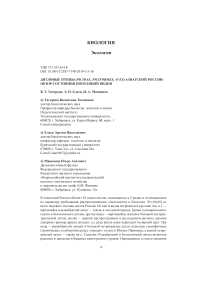

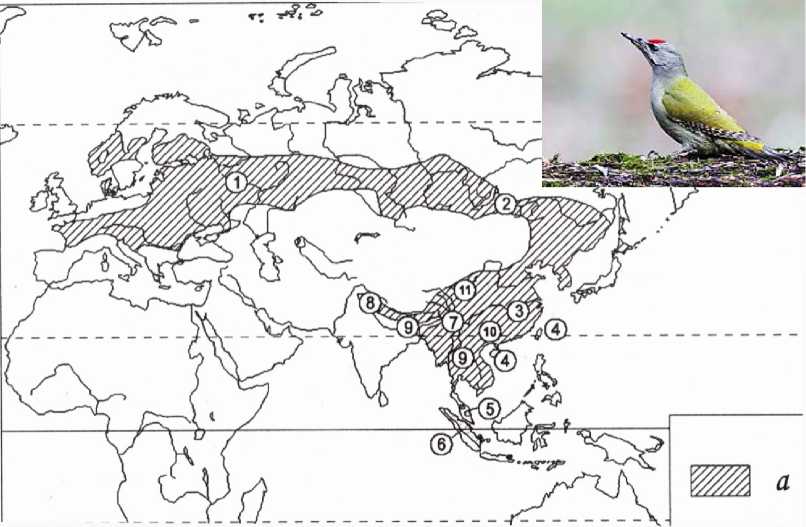

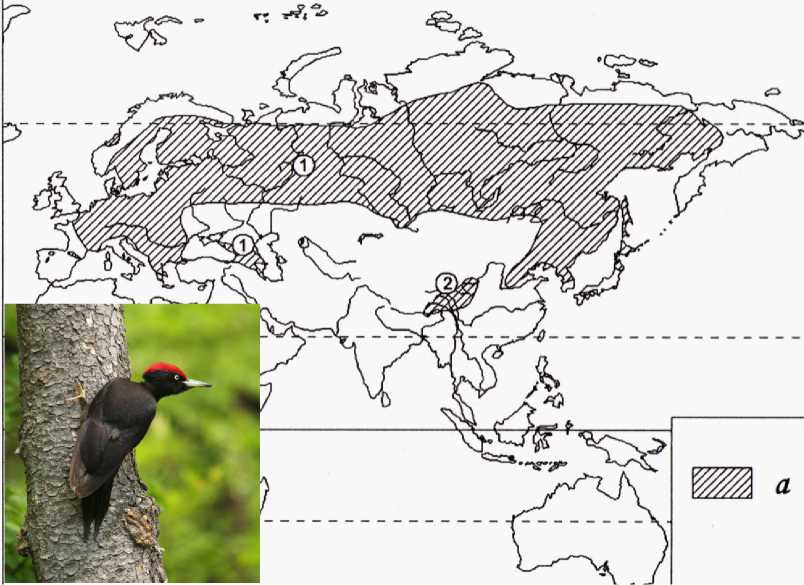

На этой огромной территории обитает 10 видов дятлов, относящихся к 5 родам и отличающихся по характеру пребывания, распространению, численности и биологии (табл.). Из них 8 видов встречаются круглый год, а 2 — вертишейка и рыжебрюхий дятел — только в гнездовой период. Кроме «узкоареальных» седого (см. рис. 1) и белоспинного дятлов, другие виды — вертишейка, малый и большой пестрые, трехпалый дятлы, желна (рис. 2) — широко распространены в исследуемом регионе, причем северная граница ареала доходит, а у ряда видов даже переходит полярный круг. Три вида — рыжебрюхий (рис. 3), малый и большой острокрылые дятлы — довольно специфичные (тропические и субтропические), «заходят» только в Южное Приморье, а малый острокрылый дятел — также на о. Сахалин. Рыжебрюхий и белоспинный дятлы являются редкими и занесены в Красные книги разного уровня.

Приведенные в работе сведения охватывают одну из крупнейших природных областей Северной Палеарктики — от гор Южной Сибири до бассейна и устья р. Амур. Основными (модельными) местами исследования стали на западе — Восточный Саян, Предбайкалье и Западное Забайкалье, Витимское плоскогорье, юг Якутии и Забайкальский край, на востоке — г. Хабаровск и его окрестности. Проведенное обобщение — это первый после серийного издания «Птицы России …» (2005) обзор состояния популяций Дятлообразныхпо азиатской части России.

Материал и методика. Материалом послужили результаты специальных исследований и попутных наблюдений с 1995–2015 гг. Учеты проводились методом линейных маршрутов (3–5 км) в период наибольшей активности с 7 до 10 час. с середины мая до середины июля. Регистрировали птиц визуально и аудиально.

Плотность населения птиц рассчитывалась по методике Р. Л. Наумова (1965). Показатель активности птиц принимали за 0,7 (70% поющих птиц), по И. В. Измайлову и Г. К. Боровицкой (1973).Для обозначения численности вида принята балльная система А. П. Кузякина (1962): многочисленный — более 10 особей на км2, обычный — от 1 до 9,9, редкий — от 0,1 до 0,9 и очень редкий — менее 0,1. Названия птиц даны по Е. А. Коблику и др. (2006), В. А. Нечаеву и Т. А. Гамовой (2009), порядок видов — по Е. А. Коблику и В. Ю. Архипову(2014).

Результаты и обсуждения. Наиболее обширным семейством отряда являются Дятловые Picidae . В фауне Восточной Европы и Северной Азии насчитывается 15 видов дятлов, из которых 14 гнездящихся и 1 вид — чешуйчатый дятел — в настоящее время не отмечается (Птицы..., 2005), в азиатской части России 10 видов (табл.).

Таблица

Характер пребывания, обилие и распространение дятловых птиц в Азиатской России

|

№ п/п |

Виды |

Характер пребывания |

Обилие на большей части ареала |

Распространение |

|

1 |

Вертишейка |

гнездящийся, перелетный |

редкий, местами обычный |

таежная зона Северной Азии |

|

2 |

Рыжебрюхий дятел |

гнездящийся перелетный |

редкий вид на периферии ареала, внесен в Красные книги Хабаровского края и РФ |

широколиственные леса северо-востока Китая, нижнее течение р. Амур, Приморье |

|

3 |

Малый острокрылый дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

очень редкий |

широколиственные леса юга Дальнего Востока, острова Японии, Сахалин, Корейский п-ов |

|

4 |

Большой острокрылый дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

очень редкий |

широколиственные леса южного Приморья, нижнее течение р. Амур, Корейский п-ов, Восточный Китай, ю.-в. Азия, Индонезийские о-ва |

|

5 |

Малый пестрый дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

редкий, местами обычный |

таежная зона Северной Азии |

|

6 |

Белоспинный дятел |

гнездящийся, оседло-кочую-щий |

редкий, внесен в Красную книгу Республики Бурятия |

мелко- и широколиственные леса таежной зоны Северной Евразии |

|

7 |

Большой пестрый дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

обычный |

таежная зона Северной Азии |

|

8 |

Трехпалый дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

редкий, местами очень редкий |

таежная зона Северной Азии |

|

9 |

Желна |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

редкий |

таежная зона Северной Азии |

|

10 |

Седой дятел |

гнездящийся, оседлый, кочующий |

редкий, местами обычный |

мелко- и широколиственные леса таежной зоны Северной Евразии |

Рис. 1. Область распространения седого дятла: а — гнездовой ареал; цифрами обозначены подвиды (цит. Иванчев, 2005).

Вертишейка — Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) — перелётный гнездящийся вид. В гнездовой период селится в светлых лесах(смешанных и лиственных с разновозрастным древостоем), при этом предпочитает островные леса, опушки, поляны, вырубки, избегает сплошных лесных массивов, горной темнохвойной тайги, горного редколесья (Иванчев, 2005а).

На юге Восточной Сибири редкий, местами обычныйвид (Елаев, 2000). К редким вертишейка отнесена: в лесном поясе на северо-восточном побережье озера — 0,02– 0,18 ос/км2 (Ананин, 2010), в сосновых, приключевых смешанных лесах, сосновом и ильмовом лесостепье юго-западного Забайкалья — 0,1–0,3, в приречных кустарниковых зарослях — 0,6 (Измайлов, Боровицкая, 1973), в древесно-кустарниковых зарослях по долинам речек и ручьев южного побережья оз. Байкал — 0,7 (Богородский, 1989). На соседнем Витимском плоскогорье вертишейка обычна — наибольшей плотности она достигает в лиственнично-березовых рощах и колках лесостепья (4,0 ос/км2), несколько реже встречается в разреженных лиственничных лесах (1,5–1,8); на зарастающих вырубках и к северу на Становом нагорье редка (0,1) (Измайлов, 1967). По опушкам лиственнично-сосновых лесов Лено-Амгинского междуречья

Рис. 2. Область распространения желны: а — гнездовой ареал; цифрами обозначены подвиды (цит.Иванчев, 2005).

Рис. 3. Районы встреч рыжебрюхого дятла в России: а — залеты;

б — находки на гнездовании (цит. Вальчук, 1988; Назаров, 2005).

(южная Якутия) плотность населения ее 1,0 ос/км2 (Ларионов и др., 1991). В разреженных лиственнично-сосновых лесах по долине р. Ока (Восточный Саян) обычна — 2,1 ос/км2 (Доржиев и др., 1998). Прилетает в середине мая (Измайлов, Боровицкая, 1973; Богородский, 1989), в северных и высоко-горных районах прилет продолжается до конца месяца (Измайлов, Боровицкая, 1973; Елаев, 1997).Самые ранние сроки прилета: 3/V в г. Иркутск (Сирохин, 1991) и 9/V в западное Прибайкалье (Богородский, 1989). Гнездовой период в Прибайкалье и Забайкалье продолжается со второй декады мая до конца июля — начала августа (Елаев, 2000).

В Хабаровске чаще встречается в пригородных и городскихагроком-плексах и рекреациях, где её численность составляет не более 3 ос/км2, в основном на лугах с древесно-кустарниковой растительностью; в центральной части города редка (соответственно 0,5–0,1) (Тагирова и др., 2015). Весной, по нашим данным, прилетает в последних числах апреля — начале мая. Первые птицы по голосам были встречены 12.04.2001 г. (в окрестностях пос. Некрасовка), 21.04.2019 (п. Динамо), 23.04.2004 г. (р. Чёрная), 24.04.1999 г. (п. Динамо), 25.04.2009 г. (садово-огородные участки города). Массовый прилёт 3–5.05 (Яхонтов, 1969; Тагирова, 1997). Для гнездования в городских условиях использует старые дупла дятлов и скворечники (Тагирова, 1988; Тагирова и др., 2015). На берегу протоки Бешеная (о. Кабельный) гнездились в дупле сухого вяза на высоте 2,5 м, птенцы вылетели из гнезда 4.08.2001 г.

Рыжебрюхий дятел — Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 1831) — на юге Хабаровского края перелётный гнездящийся вид (Нечаев, Гамова, 2009). Населяет густые хвойные, лиственные, смешанные, рододендроновые сосновые или дубовые леса (Назаров, 2005). В пригороде Хабаровска гнездится во вторичных смешанных лесах правого берега Амура вблизи с. Малышево (Вальчук, 1988, рис. 3). Нами одна особь была встречена в сентябре 2003 г. в районе городского эколого-биологического центра. Пару рыжебрюхих дятлов, проявлявших беспокойство и, возможно, гнездящихся, наблюдала группа английских орнитологов в Хехцирском лесхозе в хвойно-широколиственном лесу 1.06.1990 г. Одиночный самец был встречен 7.06.1990 г. в высокоствольном осиннике у руч. Сосницкого (Иванов, 1993). Включён в Красные книги Хабаровского края и Российской Федерации (Вальчук, 2001; Олейников, 2008).

Большой острокрылый дятел — Dendrocopos canicapillus (Blyth, 1845) — гнездящийся, оседлый вид (Нечаев, Гамова, 2009). Основной гнездовой стацией являются лиственные леса долин и гор (Иванчев, 2005д). Нами на исследуемой территории не встречался. В. А. Нечаев (1963) добыл 30.01.1956 г. самца в кедровошироколиственном лесу вблизи пос. Корфовский (цит. по: Иванов, 1993).

Малый острокрылый дятел — Dendrocopos kizuki (Temminck, 1835) — гнездящийся, оседлый и кочующий вид (Нечаев, Гамова, 2009). Населяет широколиственные леса маньчжурского типа, особенно предпочитая пойменные с участием ольхи и чозении, в гнездовой период встречается как в чистых дубняках, так и в дубняках с примесью кедра, клена и рододендрона, но численность его здесь ниже, чем в пойменных лесах (Иванчев, 2005е). В более ранние годы отмечался в южной части Хабаровского края на Хехцире примерно в 35 км к югу от г. Хабаровска и на морском побережье р. Ботчи (Кулешова и др., 1965; Тиунов, 2002).

Нами на количественных учетах 27.07.1998 г. были встречены по одной особи на лугу с древесно-кустарниковой растительностью в районе Тихоокеанского университета и в неучётное время — в центральной части города по ул. Фрунзе (Маннанов, 2005; Тагирова и др., 2015). С. В. Ивановым (1993) наблюдался 11.06.1973 г. в устье руч. Белого и 22.09.1987 г. около пос. Бычиха. Гнездование не доказано.

Малый пёстрый дятел — Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) — гнездящийся, оседлый вид. На юге Восточной Сибири редкий, местами обычный вид, предпочитающий лиственные и смешанные леса в поймах малых и крупных рек, обычно встречается в приречных зарослях тальников, крупных ив, черемух и др. Во внегнездовое время залетает в пригородные леса, парки, сады (Елаев, 2000).Такая привязанность к пойменным лесам характерна для большей части территории в пределах всего ареала (Иванчев, 2005г). В смешанных лесах среднего течения р. Иркут в окрестностях с. Кырен в конце июня 1991 г. плотность его населения на отдельных участках доходила до 4–5 ос/км2, в начале июля 1996 г. в тальниковых зарослях долины р. Иркут в окрестностях с. Шимки численность не превышала 0,8–1,0 ос/км2 (Доржиев, Елаев, 1996). В пойменных лесах Южного Предбайкалья средняя численность малого дятла, по данным Ю. В. Богородского (1989), составляет 1,1 ос/км2, в приключевых смешанных лесах юго-западного Забайкалья — 0,06 ос/км2 (Измайлов, Боровицкая, 1973). После зимних кочевок на местах гнездовий дятлы появляются в середине-конце марта. В это время слышна его «барабанная дробь» и регулярные крики, пик которых приходится на конец марта — начало апреля. Постройка дупел продолжается в течение всего апреля.Молодые птицы покидают дупла в конце июня — в первой декаде июля. Со второй половины июля начинаются их перекочевки (Елаев, 2000).

В черте Хабаровска обычный вид, редкий на его окраинах. Отмечено гнездование на лугах с древесно-кустарниковой растительностью (в суммарных показателях составили 6 ос/км2), садово-огородных участках города (1,6), в зонах рекреации (1,4) и в центре города (1,2). В пойме реки Чёрной оказался близок к обычным видам (0,8). В пригородных местообитаниях их обилие не превышало 0,4 ос. (Тагирова и др., 2015). Наблюдали пару гнездящихся птиц в дупле вяза возле автомобильной дороги по ул. Серышева. В смешанных и широколиственных лесах равнинной части Большехехцирского заповедника, по наблюдениям С. В. Иванова (1993) — не более 6 ос/км2. В период гнездования отличается повышенной «крикливостью» около гнезда в радиусе до 15 м.

Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) — редкий, местами обычный, гнездящийся оседлый вид. По югу Восточной Сибири проходит северная граница распространения вида. Самой северной точкой регистрации в бассейне оз. Байкал является Верхнеангарская котловина (Садков, 1995). На северо-восточном побережье оз. Байкал отмечали лишь единичные залеты (Скрябин, Филонов, 1962; Ананин, 2010). Далее границатянется на восток по бассейну р. Амур (Степанян, 2003; Бутьев, Фридман, 2005). Белоспинный дятел обитает в светлых лиственных и смешанных лесах различного типа, но больше предпочитает старые, нередко заболоченные березовые леса и разреженные участки ильмовых и ивняковых насаждений в речных поймах. Очень редко встречается в сосново-лиственных лесах с трухлявыми деревьями и пнями. Во время осенне-зимних кочевок залетает в города. Повсюду крайне редок. По учетным данным И. В. Измайлова и Г. К. Боровицкой (1973) в юго-западном Забайкалье, плотность населения этих дятлов в приречных кустарниковых зарослях поймы р. Селенги составила 0,1 ос/км2. К северу он становится еще реже. Так, на восточном побережье оз. Байкал в старом березняке в окрестностях пос. Сухая, по данным 1970 г., его численность не превышала 0,01–0,09 ос/км2 (Прокопьев, 1988).Активное токование птиц начинается в исследуемом регионе в конце марта — начале апреля. «Барабанная дробь» их резко отличается от таковой других видов дятлов — менее продолжительная, частая и глухая. Строительство гнездового ду-пла идет во второй половине апреля, птенцы появляются во второй декаде мая, вылет молодых — во вторую-третью декаду июня (Ешеев, Елаев, 1996; Елаев, Ешеев, 1998).Занесен во все три издания Красных книг Республики Бурятия (Прокопьев, 1988; Елаев, Ешеев, 2005, 2013).

В окрестностях Хабаровскаего обилие во всех типах леса, за исключением темнохвойных, достигает 10 ос/км2 (Иванов, 1993). На исследуемой территории наибольшая плотность отмечена на лугах с древесно-кустарниковой растительностью (6,3), в других местообитаниях — не более 0,6.

Большой пёстрый дятел — Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) — самый обычный из всех дятлов, оседлый вид. Населяет практически все типы спелых высокоствольных лесов. В гнездовое время предпочитает смешанные леса, а зимой, наоборот, сосновые. Не избегает разреженных пойменных лесов. Охотно поселяется вблизи жилья человека — в городских парках, скверах, окраинах городов (Бутьев, Фридман, 2005).

Плотность населения на юге Восточной Сибири весьма неравномерна, наивысшей она становится в светлых лесах — смешанных и лиственных — северных широт. Так, в южной Якутии плотность населения в смешанных лесах составила, по учетным данным Г. П. Ларионова с соавторами (1991), в среднем 7,8 ос/км2, в сосняках — 6,1, в лиственничных лесах — 1,1–1,7. На Витимском плоскогорье наибольшей численности — 8,0 ос/км2 — дятел достигает в лиственнично-березовых рощах и колках, значительна плотность населения также в лиственничной тайге Муйской долины — 5,0, в горной лиственничной тайге она составляет 2–4, в лиственничном редколесье и сосновом лесу — соответственно 1,5 и 1,2, в горном редколесье и на зарастающих вырубках — 0,1 и 0,3, в речной уреме не встречен (Измайлов, 1967). Ю. В. Богородский (1989) приводит для Южного Предбайкалья следующие показатели: в древесно-кустарниковых зарослях по поймам рек — 6,4 ос/км2, в березовых лесах под Иркутском — 6,5, в смешанных лесах по склонам Приморского хребта — 4,9. В юго-западном Забайкалье численность вида примерно такая же: в приключевых смешанных лесах — 4 ос/км2, в сосновых лесах значительно ниже — 2, горная темнохвойная тайга — 0,8, приречные кустарниковые заросли — 0,4 (Измайлов, Боровицкая, 1973). Весеннее оживление птиц начинается в конце января — начале февраля — и длится до середины апреля с пиком в марте. Строительство дупел, начинающееся в апреле-мае, заканчивается к началу кладки — к концу мая — началу июня. В городских условиях птицы гнездятся в старых тополях, березах, соснах; однажды дупло пестрого дятла было обнаружено в усыхающей яблоне Палласа и даже в старой шпале из лиственницы, пропитанной креозотом (Сирохин, 1991). Откладка яиц происходит в конце мая — начале июня, выводки дятлов начинают встречаться с первой декады июля. Самый ранний вылет молодых птиц зафиксирован 30/VI в южной Якутии (Ларионов и др., 1991).

В Хабаровске наибольшая плотность наблюдалась в рекреациях, лесных массивах и садово-огородных участках пригорода (Воронежские высоты), в суммарных показателях составили не более 4,8 ос/км2, в других местообитаниях 2,2. Дупла гнездящихся птиц чаще встречали в парках, Дендрарии, зелёных насаждениях детского и военного санаториев. Не избегает гнездиться в дуплах деревьев около автомобильных дорог. Гнездо, расположенное в дупле старого ильма, было обнаружено 14.06.2001 г., возле автомобильной дороги на высоте 3 м. В 2018 г. гнездование наблюдали по ул. Дикопольцева в тополе Максимовича на высоте 2,5 м.

Трёхпалый дятел — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) — гнездящийся, оседлый вид. Встречается во всех типах лесов, но предпочитает глухие массивы горной темнохвойной тайги, в частности пихтарники и лиственничники. Предпочитает тенистые, сырые, иногда болотистые участки. Трехпалые дятлы тяготеют также к гарям, где много сухостойного леса, старым вырубкам с пнями и валежником (Бутьев, Фридман, 2005).

На юге Восточной Сибири редок повсеместно. В приключевых сме-шанных лесах юго-западного Забайкалья численность трехпалого дятла крайне низкая — 0,03 ос/ км2 (Измайлов, Боровицкая, 1973; Елаев, Сандакова, 2004). В северных районах она несколько возрастает. Так, по учетным данным И. В. Измайлова (1967), в сосновых лесах и лиственнично-березовых рощах юга Витимского плоскогорья плотность населения составила 0,2 ос/км2, в лиственничной тайге — 0,3, в речных уремахМуйской долины — 0,6. В лиственничных лесах в южной Якутии в июле 1986 г. численность в среднем была 0,2 ос/км2, в смешанных лесах — 0,4 (Ларионов и др., 1991).

В долине р. Амур в многолетних учетах 1990-х гг. в хвойном древостое санатория «Уссури» отмечен единично, оказался очень редким (Тагирова, 2002). В другие годы на исследуемой территории не встречался. Гнездование отмечено 7.07.1989 г. в Большехехцирском заповеднике на водоразделе между р. Быкова и руч. Соснинский. Найденное гнездо находилось в дупле ели с полностью оперившимися птенцами (Иванов, 1993).

Желна — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) — гнездящийся, оседлый вид.По югу Восточной Сибири проходит южная граница распространения вида (Иванчев, 2005в, рис. 2). Типичными местами обитания желны, как и на большей части Азиатской России, являются высокоствольные леса различного типа: горная темнохвойная и лиственничная тайга, сосновые и смешанные леса и т.д., предпочтение при этом отдает разреженным древостоям, местам вблизи полян, опушек, гарей и вырубок (Елаев, 2000). Во внегнездовой период может проникать в населенные пункты, иногда в условиях диффузного города может гнездиться, как, например, в г. Байкальске, на южном побережье оз. Байкал (Сирохин, 1991). Повсюду в юго-западном Забайкалье редок: в сосновых лесах — 0,5 ос/км2, горной темнохвойной тайге — 0,4, приключевых смешанных лесах — 0,2 (Измайлов, Боровицкая, 1973). Примерно такого же уровня — 0,8 особи на 10 км2 — их численность достигает в южном Предбайкалье (Богородский, 1989). В северных районах бассейна оз. Байкал желна становится малочисленным, иногда обычным видом (Скрябин, Филонов, 1962; Лямкин, 1977; Литвинов, 1982; Огородникова, Миронова, 1984; Скрябин, Пыжьянов, 1987; Юмов и др., 1989; Елаев и др., 1995). По нашим учетным данным (Елаев, 1996), в лишайниково-зеленомошном редкостойномлиственничнике на северо-западном склоне Икатского хребта численность этого дятла доходит до 0,6 ос/км2, как и в однотипных местообитаниях Витимского плоскогорья; несколько выше — 0,8 — в речных уремах. В других стациях — горное редколесье, сосновые леса, лиственнично-березовые рощи и колки — это редкая птица, численность которой не превышает 0,3–0,4 (Измайлов, 1967). В Лено-Амгинском междуречье, по данным Г. П. Ларионова с соавторами (1991), плотность населения желны составила 0,4 ос/км2, в сосняках — 0,6.

На востоке в долине р. Амур гнездится в хвойных лесах южных отрогов Большого Хехцира (25 км Владивостокского шоссе), регулярно отмечали на гнездовании пару особей в районе горнолыжной базы. В других местообитаниях (садово-огородные участки Малого Хехцира и в пойме р. Черной) нами были отмечены единично залётные птицы. Во внеучётное время в марте 2014 г. наблюдали одну особь в центральной части города по ул. Гамарника. Средние показатели их численности не превышали 0,3 ос/км2 (Тагирова и др., 2015).

Седой дятел — Picus canus (J. F. Gmelin, 1788) — гнездящийся, оседлый вид. По исследуемому региону гнездовой ареал вида проходит узкой полосой. Северным пределом распространения седого дятла в Байкальском регионе является северная оконечность оз. Байкал (Садков, 1995; наши данные), далее к югу вдоль Икатского хребта в обход с юга Витимского плоскогорья к верховьям р. Читы, на восток по долине р. Аргуньи Амур. Южная граница здесь пролегает по 52º с. ш. до государственной границы России в верховьях Аргуни и Амура (Stegman, 1929; Павлов, 1948; Степанян, 2003; Иванчев, 2005б). В южной Якутии и на Витимском плоскогорье не обнаружен (Воробьев, 1963; Измайлов, 1967; Огородникова, Миронова, 1984; Борисов, 1987; Ларионов и др., 1991). Обитает в смешанных и лиственных лесах, предпочитая участки высокоствольных осинников среднего и старого возраста. Охотно селится в светлых пойменных лесах с большим количеством мертвых и усыхающих деревьев, развитым подлеском. Молодняков и мелколесья избегает. Обычно для гнездования выбирает участки с разнообразием древесных пород, большими полянами и места, где один тип леса переходит в другой. В осенне-зимний период довольно часто залетает в города и другие населенные пункты (Богородский, 1989; Сирохин, 1991; Ешеев, Елаев, 1996; Елаев, 2000). Ю. В. Богородский (1989) оценивает численность седого дятла в склоновых смешанных лесах Приморского хребта в 1,9 ос/км2. Примерно такого же уровня достигает численность вида на северном макросклоне хр. Хамар-Дабан (Васильченко, 1987). В целом юго-западное Прибайкалье — пожалуй, единственное место в регионе, где этот дятел малочислен и обычен. Во всех других районах он редок (Скрябин, Филонов, 1962; Измайлов, Боровицкая, 1973; Лямкин, 1977; Скрябин, Пыжьянов, 1987; Юмов и др., 1989; Елаев и др., 1995; Ешеев, Елаев, 1996; Доржиев и др., 1998).

Подобный статус сохраняется за видом и на Дальнем Востоке. В черте г. Хаба- ровск редкий вид иблизкий к обычным в его окрестностях. Влесных местообитаниях пригорода его численность в суммарных показателях не превышала 1,1 ос/км2; на садово-огородных участках в пределах административной черты города, лугах с древесно-кустарниковой растительностью, рекреациях и центральной части города составила 0,8. В парке «Динамо» на площади 28,9 га с марта 2019 г. обитают не менее трёх пар. Гнездящиеся птицы чаще наблюдались в городских парках (Тагирова и др., 2015).

Заключение. Как показал проведенный обзор, в азиатской части России дятлы представлены достаточно разнообразно (66,6% от всех представителей данного отряда Северной Евразии). В гнездовой период они занимают типичные («видоспецифические») стации, но все же постепенно начали проникать в селитебные ландшафты. Гнездование в населенных пунктах вертишейки, белоспинного, большого и малого пёстрых дятлов было известно и ранее (Гладков, Рустамов, 1975).

На примере г. Хабаровска синантропизация затронула седого, два вида острокрылых дятлов, желну и даже трехпалого дятла, которые «перебираются» для гнездования ближе к поселениям человека, выбирая высокоствольные древостои (Воронов, 1998; Маннанов, 2005, 2006; Тагирова, 1997, 1998, 2002; Тагирова, Маннанов, Елаев, 2016; Тагирова, Елаев, Маннанов, 2018аб, 2019). Основными путями проникновения их на городскую территорию являются«зелёные коридоры», т. е. мозаично произрастающие древесные сообщества, сохранившимися на рекреационных территориях, садово-огородных участках, бульварах, дворах и т. д., позволяющие птицам перекочевывать из окрестных хвойно-широколиственных и широколиственных лесовв город (Елаев, Тагирова, 2017).

Список литературы Дятловые птицы (Picidae, Piciformes, Aves) азиатской России: обзор состояния популяций видов

- Ананин А. А. Птицы Северного Прибайкалья: динамика и особенности формирования населения. Улан-Удэ: Изд-во БГУ 2010. 296 с.

- Богородский Ю. В. Птицы Южного Предбайкалья. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1989. 208 с.

- Борисов З. З. Птицы долины средней Лены. Новосибирск: Наука, 1987. 120 с.

- Бутьев В. Т., Фридман В. С. Большой пестрый дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеоб-разные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 328-353.

- Бутьев В. Т., Фридман В. С. Белоспинный дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеоб-разные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 383-397.

- Бутьев В. Т., Фридман В. С. Трехпалый дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 423-434.

- Васильченко А. А. Птицы Хамар-Дабана. Новосибирск: Наука, 1987. 104 с.

- Воробьев К. А. Птицы Якутии. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 336 с.

- Воронов Б. А. Население птиц Хабаровска / Хабаровск: как он есть сегодня // Вопросы географии Дальнего Востока. Хабаровск, 1998. Вып.21. С. 52-69.

- Гладков Н. А., Рустамов А. К. Животные культурных ландшафтов. М.: Мысль, 1975. 220 с.

- Вальчук О. П. Первое свидетельство гнездования рыжебрюхого дятла Dendrocopos hyperythrus subrufinus (Cabaniset Heine) на территории СССР // Редкие птицы Дальнего Востока и их охрана. Владивосток, 1988. С. 139

- Вальчук О. П. Рыжебрюхий дятел Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 1831) // Красная книга Российской Федерации. М.: АСТАСТРЕЛЬ, 2001. С. 546-548.

- Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. Азиатская часть: Учебн. для студ. геогр. фак. ун-тов. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: «Мысль», 1978. 512 с.

- Доржиев Ц. З., Елаев Э. Н. Новые сведения к фауне Тункинского национального парка // Состояние и проблемы особо охраняемых природных территорий Байкальского региона. Улан-Удэ: Изд-во БГУ 1996. С. 100-102.

- Доржиев Ц. З., Елаев Э. Н., Ешеев В. Е., Вайгль Ш., Вегляйтнер Ш., Мункуева Н. А. К фауне птиц реки Оки (Восточный Саян) // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 2: Биология. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1998. Вып. 1. С. 56-86.

- Елаев Э. Н. Материалы по размещению птиц северо-западных склонов Икатского хребта (Прибайкалье) в гнездовой период // Состояние и проблемы особо охраняемых природных территорий Байкальского региона.— Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1996.— С. 46-50.

- Елаев Э. Н. Фенология пролета птиц в Баргузинской котловине (Северо-Восточное Прибайкалье) // Состояние и проблемы охраны природных комплексов Северо-Восточного Прибайкалья / Труды заповедника «Джергинский».—Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1997.—Вып. 2.— С. 82-88.

- Елаев Э. Н. Дятловые птицы (Picidae, Piciformes, Aves) юга Восточной Сибири: ретроспективный анализ состояния популяций и биология видов // Вестник БГУ. Серия 2: Биология. Вып. 3. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2000. С. 79-98.

- Елаев Э. Н., Сандакова С. Л. Динамика населения птиц лесных экоси-стем пограничного типа Гусиноозерской котловины (Западное Забайкалье) // Вестник БГУ Серия 2: Биология. Вып. 5. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2004. С. 28-44.

- Елаев Э. Н., Тагирова В. Т. Город как экотонная система (на примере птиц некоторых городов юга Восточной Сибири и Дальнего Востока) // Вестник БНЦ СО РАН. 2017. № 3 (27). С. 26-40.

- Елаев Э. Н., Ешеев В. Е. К гнездовой экологии белоспинного дятла Dendrocopos leucotos (Piciformes, Picidae) в Забайкалье // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 2: Биология. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1998. Вып. 1. С. 86-93.

- Елаев Э. Н., Ешеев В. Е. Белоспинный дятел // Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды животных. 2-е изд., перераб. и доп. Улан-Удэ: ИД «Информпо-лис», 2005. С. 151-152.

- Елаев Э. Н., Ешеев В. Е. Белоспинный дятел // Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. Изд. 3-е, перераб. и доп. / отв. ред. Н. М. Пронин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. С. 194.

- Елаев Э. Н., Доржиев Цыр. З., Юмов Б. О., Пронин Н. М., Калинина Л. Н., Бороное-ва Г. И., Бадмаев Б. Б., Нагуслаев М. Т. Материалы к фауне позвоночных заповедника «Джергинский» // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья / Труды заповедника «Джергинский». Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1995. Вып. 1. С. 70-90.

- Ешеев В. Е., Елаев Э. Н. Новые данные о встречах и гнездовании редких видов птиц в окрестностях г. Улан-Удэ // Сохранение биологического разнообразия в Байкальском регионе: проблемы, подходы, практика. Мат-лы республ. совещ. Улан-Удэ, 1996. С. 172-173. Иванов С. В. Птицы // Флора и фауна заповедников. Позвоночные животные Большехех-цирского заповедника. М., 1993. Вып. 53. С. 16-45.

- Иванов С. В. Птицы // Флора и фауна заповедников. Позвоночные животные Боль-шехехцирского заповедника. М., 1993. Вып. 53. С. 16-45.

- Иванчев В. П. Вертишейка // Птицы России и сопредельных регионов: Совообраз-ные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 284-297.

- Иванчев В. П. Седой дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообраз-ные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 309-319.

- Иванчев В. П. Желна // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 319-327.

- Иванчев В. П. Малый пестрый дятел // Птицы России и сопредель-ных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 401-417.

- Иванчев В. П. Большой острокрылый дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 412-417.

- Иванчев В. П. Малый острокрылый дятел // Птицы России и сопре-дельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 417-421.

- Измайлов И. В. Птицы Витимского плоскогорья. Улан-Удэ, 1967. 303 с.

- Измайлов И. В., Боровицкая Г. К. Птицы юго-западного Забайкалья. Владимир, 1973. 316 с.

- 3 5. Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов // Зоологические исследования. 2014. № 14. 171 с.

- Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. 256 с.

- Кривцов В. А., Водорезов А. В. Физическая география и ландшафты России: учебн. пособие. Рязань: Ряз. ГУ им. С. А. Есенина, 2016 [Электронный ресурс].

- Кузякин А. П. Зоогеография СССР // Уч.зап.МОПИ им. Н. К. Крупской. М., 1962. Т. 109. Вып. 1. Биогеография. С. 3-182.

- Кулешова Л. В., Матюшкин Е. Н., Кузнецов Г. В. Орнитогеографический очерк хребта Хехцир (Приамурье) // Орнитология. Вып. 7. С. 97-107.

- Ларионов Г. П., Дегтярев В. Г., Ларионов А. Г. Птицы Лено-Амгинского междуречья. Новосибирск: Наука, 1991. 189 с.

- Литвинов Н. И. Фауна островов Байкала (наземные позвоночные животные). Иркутск: Изд-во ИГУ, 1982. 132 с.

- Лямкин В. Ф. Зоогеография млекопитающих и птиц Баргузинской котловины // Рег. биогеогр. исслед. в Сибири. Иркутск, 1977. С. 111-176.

- Маннанов И. А. Птицы зеленой зоны северного округа г. Хабаровска // Новые исследования (Биология. Экология. Образование). Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2005. Вып. 6. С. 47-51.

- Маннанов И. А. Птицы Воронежских высот ближайших окрестностей г. Хабаровска // Ресурсы и экологические проблемы Дальнего Востока: Мат-лы Межрегион. научн.-практ. конф. Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2006. С. 184-189.

- Назаров Ю. Н. Рыжебрюхий дятел // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 398-401.

- Наумов Р. Л. Методика абсолютного учёта птиц в гнездовый период на маршрутах // Зоологический журнал. М., 1965. Т. XIV Вып. 1. С. 81-93.

- Нечаев В. А., Гамова Т. В. Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог). Владивосток: Дальнаука, 2009. 564 с.

- Огородникова Л. И., Миронова В. Е. Орнитофауна Ивано-Арахлейских озер // Фауна и экология животного мира Забайкалья. Чита, 1994. С. 54-80.

- Олейников А. Ю. Рыжебрюхий дятел // Красная книга Хабаровского края: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Хабаровск, 2008. Вып. 7. С. 283-291.

- Павлов Е. И. Птицы и звери Читинской области. Чита, 1948. 150 с.

- Прокопьев В. Н. Белоспинный дятел // Красная книга Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурятск. кн. изд-во, 1988. С. 153-154.

- Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стри-жеобразные, Ракшеобразные, Дятлообразные / Бутьев В. Т., Зубков Н. И., Иванчев В. П. и др. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2005. С. 281-434.

- Садков В. С. Материалы по орнитофауне Северного Прибайкалья и проблемы охраны птиц и водно-озерных экосистем Северного Байкала // Эколого-географ. характеристика зооценозов Прибайкалья. Иркутск: Изд-во ИГПИ, 1995. С. 96-101.

- Сирохин И. Н. Дятлы в урбанизированных ландшафтах ЮжногоПредбайкалья // Экология и фауна птиц Восточной Сибири. Улан-Удэ: БНЦ СО АН СССР, 1991. С. 162-172.

- Скрябин Н. Г., Пыжьянов С. В. Население птиц // Биоценозы островов пролива Малое море на Байкале. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1987. С. 133-147.

- Скрябин Н. Г., Филонов К. П. Материалы к фауне птиц северо-восточного побережья Байкала // Тр. Баргузинск. гос. заповедн. Улан-Удэ, 1960. Вып 2. С. 119-189.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 808 с.

- Тагирова В. Т. Жизнь приамурских птиц. Хабаровск: Изд-во «РИО-ТИП», 1997. 72 с.

- Тагирова В. Т. Парковые птицы и другие позвоночные животные города Хабаровска // Региональный компонент в содержании школьных экскурсий по биологии. Хабаровск, 1998. С. 3-17.

- Тагирова В. Т. Птицы рекреационного комплекса на примере санатория «Уссури» // Новые исследования (Биология. Экология. Образование). Хабаровск, 2002. С. 28-34.

- Тагирова В. Т., Маннанов И. А., Елаев Э. Н. Птицы города Хабаровска: фауна, структура населения и охрана. Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2015. 162 с.

- Тагирова В. Т., Маннанов И. А., Елаев Э. Н. Птицы крупных городов Приамурья (на примере города Хабаровска) // Философия современногоприродопользования в бассейне реки Амур: Мат-лы V Междунар. науч.-практ. конф. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. ГУ, 2016. Вып. 5. С. 141-144.

- Тагирова В. Т., Елаев Э. Н., Маннанов И. А. Некоторые аспекты синантропизации населения птиц садово-огородных участков Малого Хехцира (окр. г. Хабаровска) // Процессы урбанизации и синантропизации птиц: Мат-лы Междунар. орнитол. конф. Сочи, 2018 а. С. 307-313.

- Тагирова В. Т., Елаев Э. Н., Маннанов И. А. Население птиц агрокомплексов в черте города Хабаровска // Вестник БГУ Серия Биология, география. Улан-Удэ, 2018б. Вып. 4 (1). С. 39-45.

- Тагирова В. Т., Елаев Э. Н., Маннанов И. А. Население птиц южных отрогов Большого Хехцира // Вестник БГУ Серия Биология, география. Улан-Удэ, 2019. Вып. 1. С. 22-28.

- Тиунов И. М. К орнитофауне Ботчинского заповедника (восточные склоны центрального Сихотэ-Алиня) // Рус. Орнитолог. журн. 2002. Экспресс-выпуск 176. С. 146-150.

- Юмов Б. О., Калинина Л. Н., Бадмаев Б. Б., Ешеев В. Е., Нихилеева Т. П. Наземные позвоночные Забайкальского национального парка. Улан-Удэ, БНЦ СО АН СССР, 1989. 49 с.

- Яхонтов В. Д. Страна птиц. Хабаровск, 1969.— 304 с.

- Stegmann B. Die Vogel Sud-Ost Transbaicalensis // Ежегодник Зоол. музея АН СССР (1928). 1929. Т. 29. С. 83-242.