Духовное восхождение в проблемном полилоге дидактического процесса освоения русской духовно-музыкальной культуры

Автор: Барковская Светлана Петровна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 36 (212), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены дидактические средства реализации духовного восхождения в проблемном полилоге как педагогическое условие полилогического процесса освоения русской духовно-музыкальной культуры педагогами-музыкантами в учреждениях среднего профессионального образования. Обосновано, что духовное восхождение в проблемном полилоге посредством аналитико-эмоционального движения формирует готовность студентов к восприятию искусства религиозной традиции, полилогического текста, проблемной текстуально-полилогической деятельности в полилоге субъект-объектных и субъект-субъектных взаимодействий.

Профессиональная подготовка педагогов-музыкантов, русская духовно-музыкальная культура, полилогический процесс, проблемный полилог, духовное восхождение в проблемном полилоге, полилог диалоговых смыслов, аналитическое восхождение, эмоциональное восхождение, текстуально-полилогическая деятельность, полилогический текстовый продукт, проблемная текстуально-полилогическая ситуация, полилогические отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/147157352

IDR: 147157352 | УДК: 377.016:78

Текст научной статьи Духовное восхождение в проблемном полилоге дидактического процесса освоения русской духовно-музыкальной культуры

Осмысление личностных достижений в полилогическом процессе освоения русской духовно-музыкальной культуры (РДМК) будущими педагогами-музыкантами в учреждениях среднего профессионального образования (УСПО) невозможно без включения личности в самоанализ своих действий, сравнения их с текстуально-полилогическим «образцом» на основе самооценки, самопро- ектирования своего развития, воспитания и совершенствования - духовного восхождения (ДВ) в проблемном полилоге. Поскольку самоанализ и самооценка - основные компоненты самодиагностики, то стимулировать личностные достижения студентов-музыкантов можно посредством их включения в решение диагностико-проектировочных задач.

Проектировочные задачи - это задачи, которые включают студентов в аналитикопрогностическую деятельность по построению образа «Я - профессиональное» (или «Я - концепции»). В научно-педагогической литературе доказано, что эффективность построения образа «Я» обеспечивается за счет работы личности в системах «Я и другое», «Я и другие», «Я и другое Я» в трех временных рамках: прошлое - «Я - ретроспективное», настоящее - «Я - настоящее», будущее - «Я-будущее», реальное и желаемое [4 и др.]. Следует отметить, что работа будущих педагогов-музыкантов в системах «Я текстуально-полилогических образов» невозможна без самодиагностики, то есть диагностика - это основа анализа и прогнозирования личностных достижений, выпивающееся в образ «Я - профессиональное».

В обучающем эксперименте включение студентов в решение диагностико-проектировочных задач осуществлялось нами по следующей схеме: знакомство будущих педагогов-музыкантов с диагностической программой и методикой отслеживания личностных достижений в духовном восхождении -» работа в системе «Я-другое» (субъект-объектное взаимодействие) и «Я-другое Я» (субъект-субъектное взаимодействие) на основе самодиагностики имеющихся на данный момент достижений («Я - настоящее») -» работа в системе «Я и другие» на основе сопоставления своих результатов с результатами однокурсников и текстуально-полилогическим «образцом» -^ прогнозирование личностных достижений на определенный период времени («Я - будущее» реально достижимое) и более длительный период («Я - желаемое») -» проектирование конкретных проблемно-диалоговых текстуально-полилогических действий по достижению построенных образов «Я - реально достижимое» и «Я - желаемое».

В ходе обучающего эксперимента студенты отслеживали свои личностные достижения в субъект-объектном и субъект-субъектном восхождении (интеллектуально-эмоциональном движении), вместе с преподавателем анализировали и оценивали результаты и перспективы развития самостоятельного полило-гического мышления в полилоге диалогов, отношения (противоречие, синтез) к РДМК и нравственно-эстетического переживания содержания произведения (православного песнопения) русской духовной музыки. При этом мы проводили работу по отслеживанию раз вития рефлексивной позиции будущих педагогов-музыкантов, анализируя адекватность их самооценки своего уровня подготовленности к полилогическому процессу освоения РДМК как духовного восхождения в проблемном полилоге в целом и развития тех или иных критериев, сравнивая свои результаты с результатами работы студентов по самодиагностике. На основе полученных нами данных вместе со студентами делалась корректировка в организации процесса аналитического и эмоционального восхождения - движения на всех этапах педагогического эксперимента.

В данном контексте «движение» представляет момент развития всех составляющих обучения и воспитания в системе педагогического управления полилогическим процессом освоения РДМК будущими педагогами-музыкантами в У СПО. Из философии известно [3, с. 125], что в широком смысле движение (всякое изменение, изменение вообще) включает единство противоположностей: с одной стороны, относительный покой, представляющий момент движения и относительную обусловленность, представляющий момент связи, изучаемые метафизикой, с другой - абсолютное движение и всеобщую связь, изучаемые диалектикой [1, с. 105].

Духовное восхождение в проблемном полилоге процесса освоения РДМК включает разновидность движения, представляющую единство противоположностей: метафизику, основанную на памяти и анализе - методе разложения целого на его составные части и сведения частных положений к субъект-объект-ному и субъект-субъектному полилогу диалоговых сопряжений, и диалектику, основанную на полилогическом мышлении и полилогиче-ском синтезе - обратном методе сложения целого из частей, или элементов, а также выведении следствий из полилога диалоговых сопряжений, где частное положение, вывод, следствие находятся в таком же отношении, в каком духовное восхождение в проблемном полилоге находится к проблеме полилогиче-ского освоения РДМК педагогами-музыкантами в У СПО.

Следующей стратегической линией ДВ в проблемном полилоге является создание атмосферы единства противоположностей «спокойного анализа и напряжённого состязательного синтеза» [1, с. 106] в аналитическом и эмоциональном восхождении каждого студента.

Содержательная часть ДВ в проблемном полилоге выстраивается на субъект-объект- ном восхождении в системе полилога диалоговых смыслов и субъект-субъектном восхождении в системе полилога речевых диалогов, отражающих и воплощающих последовательное движение познания от аналитической (аналитическое восхождение) к эмоциональной (эмоциональное восхождение) ступени в соответствии с анализом и синтезом учебного материала, обеспечивающих его познание.

Уточним, под полилогом диалоговых смыслов мы понимаем способ полилогическо-го познания РДМК, который выражает целостное и конструктивное постижение объективно (текстуально) представленных субъективных ценностей в условиях процесса выстраивания открытых, доверительных, эмпатических, проблемных и непроблемных во-прос-ответных, свободных, равноправных, конструктивных, осознанных отношений как полилог диалогов-противоречий и полилог диалогов-синтезов с ними. Полилог речевых диалогов аккумулирует субъект-субъектное взаимодействие в полилоге диалогового общения, текстуально-полилогические и технолого-методические ресурсы, обеспечивающие продуктивность полилогического процесса освоения РДМК будущими педагогами-музыкантами в УСПО.

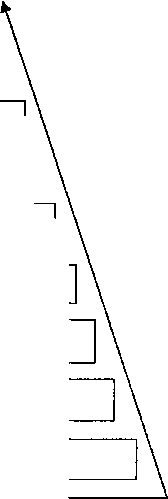

Содержательная часть ДВ в проблемном полилоге предусматривает три этапа построения системы знаний в соответствии с единст вом анализа и синтеза в аналитическом и эмоциональном восхождении (см. рисунок).

Первый этап ДВ в проблемном полилоге включает индивидуальный практический анализ и синтез, полилог коллективного синтеза. Он выстраивается от анализа текста гласовых песнопений, авторских композиций русской духовной музыки, основанного на культурологическом, музыковедческом, хороведче-ском и богословском, регентском подходах, выделения эстетической и нравственной красоты образно-эмоциональной сферы текста к постижению эстетической и нравственной красоты музыки, её прослушиванию, анализу выразительных средств, выявлению диалога-синтеза текста и музыки. В основе первого этапа лежат шесть шагов духовного (аналитического и эмоционального) восхождения.

Второй этап выстраивается на вокальнохоровой работе студентов с произведением, их переживании религиозно-духовных, общечеловеческих, художественных, нравственноэстетических ценностей.

На третьем этапе студенты исполняют произведение, воплощая результат - личное отношение к русской духовно-музыкальной культуре.

Эта схема отражает путь к адекватному восприятию музыки религиозной традиции, путь постижения нравственно-эстетической красоты текста и музыки, связанный с инди-

III

ЭТАП

Л

-

8. Исполнение студентами произведения. Результаты работы - личностное отношение к РДМК.

-

7. Вокально-хоровая работа. Переживание студентами религиозно-духовных, общечеловеческих, художественных, нравственно-эстетических ценностей произведения.

2. Прослушивание произведения.

II ЭТАП

I

Э Т А П

-

6. Выделение нравственно-эстетических ценностей в произведении

-

5. Беседа о диалоге-синтезе текста и музыки.

-

4. Мировоззренческие диалоги о соотношении текста и музыки.

-

3. Музыкально-теоретический анализ. Полилогическая форма.

/ 1. Знакомство с текстом. Перевод, объяснение содержания, анализ структуры. Полилогиче- )

*~ ская форма.

Схема этапов содержательной части духовного восхождения в проблемном полилоге

видуальным (субъективным) восприятием каждого студента, личностным духовным восхождением, которое В.В. Медушевский определяет как «познавательные силы души... умный свет творящей красоты» [6, с. 59].

В том ключе, в котором мы понимаем принцип единства анализа и синтеза в аналитическом и эмоциональном «движении», он связан с ситуацией успеха. Успешность тек-стуально-полилогической Деятельности студентов-музыкантов в полилогическом процессе освоения РДМК - мощная мотивировка к достижению более высоких результатов в субъект-объектном, субъект-субъектном восхождении. В нашем эксперименте атмосфера духовного восхождения в полилоге диалогов, направленного на успех каждого студента в полилогическом процессе освоения РДМК, обеспечивалась:

-

- предварительным обучением студента технологическим действиям в аналитическом и эмоциональном движениях по решению профессиональных (музыкально-педагогических, музыкально-исполнительских, хормейстерских) и исследовательских задач. При этом мы исходили из того, что успех в тексту-ально-полилогической деятельности может быть обеспечен, если учебный материал и способы ДВ в проблемном полилоге будут понятны и доступны студенту (т.е. осуществляется опора на общепедагогические принципы дидактики: доступности, последовательности и т. д.); .

-

- использованием приоритетных позиций выбора, которые позволяют студенту проявить самостоятельность и интеллектуальное творчество в выборе научных и религиозных приоритетов в полилоге диалоговых смыслов и проблемно-диалоговых способов выполнения задания. В основе приоритета выбора лежит мотив достижения как успех высокого уровня профессионализма в полилогическом процессе освоения РДМК. Чтобы ощутить себя настоящим профессионалом, студент должен, во-первых, не только рискнуть выбрать более трудное задание и самый непростой текстуально-полилогический вариант его решения, но и сделать этот выбор соразмерным своим возможностям и знаниям, во-вторых, не только продемонстрировать уровень профессионального мастерства, но и попытаться предложить новые способы аналитического и эмоционального движения в решении проблемной текстуально-полилоги-ческой задачи. Следовательно, приоритет

выбора открывает перед студентом смыслообразующее поле дальнейшего личностного развития, желание постоянно повышать свою профессиональную подготовку в области РДМК.

Основная задача преподавателя при реализации принципа единства анализа и синтеза в аналитическом и эмоциональном восхождении - обеспечить атмосферу доброжелательной критики и объективной оценки работы каждого студента членами группы, коллектива на практических занятиях. Это значит, что признание высокого профессионализма в полилогическом процессе освоения РДМК идёт не от оценки преподавателя (хотя и его мнение учитывается), а является общепризнанным мнением всех участников совместной учебной деятельности на практических занятиях. При этом открытие для студентов перспективы роста, перехода в ранг «настоящего профессионала» происходит не на административном, а на моральном уровне.

Отметим, что приём высокого профессионализма не обособляет студентов, ибо каждый может быть в группе настоящих профессионалов. Для этого необходимо выдержать необъявленный конкурс на свой текстуально-полилогический субъект-объект-ный и субъект-субъектный подход, продемонстрировать более высокий уровень овладения знаниями в полилогическом процессе освоения РДМК. По сути, мотивирующим фактором выступает ситуация успеха, но через стремление самореализоваться, отличиться, быть признанным в студенческой группе, коллективе. Итак, используя ситуацию успеха как действенный стимул к личностному достижению (аналитическому и эмоциональному восхождению), мы обеспечивали реальную возможность для студента отличиться в полилогическом процессе освоения РДМК при решении учебных текстуально-полилогических и исследовательских задач.

В полилогическом процессе освоения РДМК будущими педагогами-музыкантами в У СПО мы создавали четыре типа полилоги-ческих проблемных ситуаций:

-

1) полилогическая проблемная ситуация, связанная с тем, что студент в полилогическом процессе освоения РДМК не знает способа решения текстуально-полилогической задачи (задания) в субъект-объектном полилоге диалоговых смыслов, не может ответить на проблемный вопрос, поскольку не имеет достаточного объема необходимых знаний;

-

2) полилогическая проблемная ситуация, которая ставит студента в новые условия по-лилогического процесса освоения РДМК, где для решения текстуально-полилогической задачи (задания, вопроса) требуется субъект-субъектный полилог диалогового общения, а студент располагает лишь опытом субъект-объектной коммуникации в полилоге диалоговых смыслов;

-

3) полилогическая проблемная ситуация, связанная с возникновением у студента противоречия между теоретически возможными путями решения текстуально-полилогической задачи и практической (музыкально-педагогической, музыкально-исполнительской, хормейстерской) неосуществимостью избранного способа;

-

4) полилогическая проблемная ситуация, обеспечивающая возникновение у студента противоречия между практически достигнутым результатом выполнения текстуально-полилогического задания и отсутствием произведённого полилогического текстового продукта.

Для создания указанных выше проблемных ситуаций в ходе аналитического и эмоционального восхождения в полилогическом процессе освоения РДМК мы использовали следующие способы и приёмы: побуждение студентов к теоретическому объяснению способов, приёмов, особенностей полилога диалоговых сопряжений в решении проблемной ситуации на этапах ДВ в проблемном полилоге; широкое использование полилогических ситуаций из опыта применения полилога диалоговых смыслов, проблемно-диалогового дискуссионного полилога для проектирования предстоящей профессиональной (музыкальнопедагогической, музыкально-исполнительской, хормейстерской) деятельности (принцип связи теории с практикой); поиск текстуально-полилогических условий использования результата выполнения проблемного задания в аналитическом и эмоциональном восхождении; побуждение к анализу, синтезу, обобщению, систематизации и другим мыслительным операциям в субъект-объектном и субъект-субъетном полилоге диалоговых сопряжений для производства полилогического текстового продукта; выдвижение предположений в аналитическом и эмоциональном восхождении и др.

Чтобы «восходить» аналитически и эмоционально, нужно быть настроенным на проблемную ситуацию полилога диалоговых сопряжений, на духовно-образную сферу 72

РДМК, на эстетические и нравственные переживания, отношения к изучаемому. Это возможно, когда в условиях полилогического процесса освоения РДМК: 1) обучение носит ярко выраженный бинарный характер, а учение рассматривается как относительно самостоятельный компонент в процессе обучения; 2) в учении развиты субъектные элементы (самостоятельность, активность, индивидуальность); 3) в обучении наряду с воспитанием выделяется и становится относительно самостоятельным самовоспитание; 4) наряду с рефлексивностью процесса обучения у студента наблюдается развитость саморефлек-сии; 5) в процессе обучения фигурирует и реализуется не только развитие, но и саморазвитие; 6) наряду с образованием реализуется самообразование; 7) наряду с понятием «деятельность» приобретает значимость и вес понятие «самодеятельность».

Поэтому к духовному восхождению в проблемном полилоге мы подходим с точки зрения: 1) духовной и психологической культуры человека; 2) саморазвития и самовоспитания в самообучении личности юношеского возраста; 3) полилогического мышления студента-музыканта; 4) эвристических методов проектирования, моделирования и программирования с их эмоциональным переживанием и личностным отношением к РДМК.

В ходе педагогического эксперимента мы широко использовали метод учебных проектов. Так, например, вместо традиционной аннотации на произведение русской духовной музыки студенту уже на первых занятиях предлагается, с учётом его потенциальных интересов, выбрать музыкальное произведение (песнопение), в котором будет исследоваться тема, близкая предметной области курса «Русская духовно-музыкальная культура» («РДМК»), Причем список тем и песнопений для исследования является открытым, так что студент может сам предложить тему и музыкальную композицию для своего исследования, что повышает мотивацию обучения. По каждому разделу темы работу выполняют несколько студентов - микрогруппа: 2-3 человека, которые исследуют разные музыкальные сочинения. Каждый студент такой рабочей группы выполняет своё собственное задание, определенное для него преподавателем, исходя из учета индивидуальных возможностей и отсутствия дублирования.

При этом основной задачей начального периода такого исследования является поиск и сравнительный анализ научной и религиозной текстуально-полилогической информации по каждому разделу темы исследования. Для поиска соответствующих текстуально-поли-логических информационных ресурсов студенты используют как печатные источники, так и современные Интернет-технологии поиска информации. Исследовательский характер работы определяется, прежде всего, заранее неизвестным её результатом. Поэтому уже на первом этапе духовного восхождения от студента требуется освоение полилога диалоговых смыслов и применение текстуально-полилогического поиска.

На следующем этапе духовного восхождения - обобщения отобранной научной и религиозной текстуально-полилогической информации отрабатываются навыки проектирования полилогического текстового продукта как результата исследовательской работы по анализу произведения. В итоге выполнения этой части работы студент создаёт свой полилогический текстовый продукт, отражающий состояние вопроса по избранной теме.

Преподаватель в ходе выполнения проекта осуществляет необходимое обучение, консультирование и руководство работой на всех её этапах. Согласно цели проекта, будущие педагоги-музыканты должны были освоить необходимые знания в предметной области курса «РДМК», активно использовать компоненты полилогической среды - полилога диалоговых сопряжений: полилог диалоговых смыслов, полилог речевых диалогов, ДВ в проблемном полилоге как дидактические единицы педагогических условий, а также технологию проектирования и создания собственной текстуально-полилогической модели исследования произведения русской духовной музыки.

Полилогическая форма проведения занятий позволила увеличить стремление студентов к повышению эффективности своей профессиональной подготовки в области РДМК, улучшить субъект-субъектные взаимоотношения с преподавателем и студентами в по-лилогическом процессе освоения РДМК в обучающем курсе, способствовала осуществлению перехода от управления текстуально-полилогическим процессом со стороны преподавателя к самоуправлению данным процессом со стороны студентов.

Результаты формирующего эксперимента подтвердили необходимость и эффективность оптимального наращивания самоуправляю-щих функций студентов, осуществляемого в режиме субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента, студентов между собой.

В ходе педагогического эксперимента мы также использовали метод эвристического программирования, который позволяет моделировать не только результат текстуально-полилогической деятельности в духовном восхождении будущего педагога-музыканта, но и сам эвристический поиск решения творческих задач.

Согласно теории программирования [7], мы используем эвристический приём, где решение проблемной задачи выстраивается от конца: от того, что требуется узнать, к имеющимся богословским, регентским и хоровед-ческим, хормейстерским данным. Так, студентам после прослушивания двух произведений на один текст «Ныне отпущаеши» -обиходного по напеву шестого гласа и С. Рахманинова из «Всенощного бдения» (соч. 37, № 5 киевского роспева) в сравнительном анализе необходимо определить и сформулировать качественную характеристику хорового звука в русской богослужебной и концертной духовной музыке. Если сразу решить данную задачу не удаётся, то им предлагается решить вспомогательную (более лёгкую) задачу - обратиться и преломить вокально-хоровую характеристику, которая имеет применение в анализе светской хоровой музыки. Решение такой вспомогательной задачи может навести на мысль о методах (в данном случае - сравнения и сопоставления), которыми следует решить основную духовномузыкальную проблемную задачу.

В процессе эвристического поиска решения проблемных текстуально-полилоги-ческих задач целесообразно также воспользоваться такими специальными эвристическими приёмами, как редукция, допущение, инверсия.

Приёмов редукции существует множество, их назначение - свести выделенную сложную проблему к более простой либо применить известный метод решения вместо неизвестного. Используя приёмы редукции, студенты приходят к выводу о том, что в процессе решения проблемной текстуально-полилогической задачи важно не просто отыскать идею её решения, но более ценным будет отыскание наиболее адекватной - рациональной, творческой идеи решения, которая к тому же может сэкономить силы и время у решающего.

В процессе эвристического поиска решения проблемной задачи большое значение должно придаваться такой эвристической категории, как допущение. Смысл допущения состоит в том, что в той или иной тестуально-полилогической задаче ослабляется жесткость условий, в результате чего получается целая система задач, имеющая большее число степеней свободы, нежели в данной. На основе допущений выводится ряд следствий. Если следствия не противоречат фактам (основополагающему значению слова, двойственности содержания духовной музыки и др.), считающимся истинными и если следствия исчерпывают все возможные варианты их проявления, то гипотеза принимается; если же хотя бы одно из полученных следствий противоречит неопровержимым фактам, то гипотеза либо переконструируется, либо отбрасывается вовсе.

На основе эвристической категории «допущения» можно дать схему рассуждений при прямом доказательстве: 1) вначале тезис вводится как допущение - «допустим, что (вариант «а») музыкальные средства призваны усилить религиозное состояние в распетой молитве или (вариант «б») музыкальные средства играют главную роль в религиозном состоянии распетой молитвы»; 2) к этому тезису подключаются ранее полученные знания, связанные с доказываемой проблемой, а из них выводят следствия; 3) получают заключение об истинности (в варианте «а») или ложности (в варианте «б») доказываемого тезиса.

Структура инверсии - косвенного доказательства (методом от противного) также начинается с введения допущения об условии доказываемого предположения, но, в отличие от прямого доказательства, здесь добавляется еще одно допущение — отрицание заключения доказываемого тезиса - «допустим, что в концертной духовной музыке художественные средства музыкальной выразительности не имеют равноправного с текстом значения». Доказательство заканчивается тем, что обнаруживается противоречие между допущением-отрицанием, известными фактами и условиями тезиса.

В процессе доказательства духовномузыкальной проблемы следует руководствоваться двумя видами правил: 1) правила, которыми определяется схема доказательства (ввести допущение вывести следствие -» прийти к выводу); 2) правила, посредством которых из имеющихся предложений получаются новые предложения в виде следствий.

Пользуясь первым видом правил, студент может найти идею доказательства, последовательность его осуществления, то есть схему. Применяя вторую группу правил, студент заполняет пустые места в этой схеме, поэтому первую группу правил можно назвать «правилами творчества», а вторую -«правилами исполнения».

Существует логическая связь между рассуждением в момент «рождения идеи» и рассуждением на стадии строгого доказательства. Сам процесс построения логичных доказательств, пополняющий теорию новыми истинами или уточняющий известные положения, представляет собой разновидность эвристической деятельности. Поэтому студенты в поли-логическом процессе освоения РДМК, приобщаясь к использованию эвристических методов и приёмов ДВ в проблемном полилоге, тем самым оказываются способными к самостоятельному добыванию новых знаний, к субъективному аналитическому восхождению.

Субъективное аналитическое восхождение в проблемной тестуально-полилогической ситуации способствует появлению переживания, провоцируя его, делает педагогически управляемым. Переживание представляет своеобразный показатель эффективности по-лилогического процесса освоения РДМК педагогами-музыкантами. Полилогические отношения: противоречия, синтез, пронизывающие каждую новую проблемную текстуально-полилогическую ситуацию невольно заставляют студента эмоционально переживать, подключая те или иные механизмы восприятия и закрепления впечатлений. Эмоции и связанные с ними переживания всегда открыты, присущи всем, независимо от возрастного и уровневого личностного развития [2, 5, 8 и др.]. Переживания духовных, общечеловеческих, художественных, нравственных и эстетических ценностей представляют естественный элемент в практике ДВ в проблемном полилоге.

Наличие проблемной текстуально-полилогической ситуации способствует проявлению ценностного отношения студента к явлениям РДМК. Оно складывается постепенно - от первичного отношения (принятия или отторжения) к каждой конкретной теме, произведению, постепенно развиваясь, восходя до отношения к РДМК вообще. В формирующуюся сферу отношений вовлечены: преподаватель, одногруппники, однокурсники, самосознание самого студента, художествен- ные явления, высокие духовные и рассчитанные на сиюминутное потребление. Складывающаяся в достаточной мере совокупность таких отношений у студентов определяет направленность и активную форму проявления их духовной, психологической, нравственноэстетической культуры.

Следовательно, ценностные отношения в духовном восхождении студентов представляют: 1) «эмоциональный фильтр» [5, с. 122] в процессе приобретения знаний, переработки полилога диалоговых смыслов; 2) стимул для формирования музыкально-педагогических, музыкально-исполнительских, хормейстерский умений и навыков; 3) предпосылку и условие для творческого текстуально-полилоги-ческого процесса в полилоге диалоговых сопряжений. Грамотные установочные действия преподавателя в аналитическом восхождении подводят к эмоциональному восхождению (резонансу), эмоциональной готовности студентов к восприятию искусства религиозной традиции, полилогического текста, проблемной текстуально-полилогической деятельности в полилоге субъект-объектных и субъект-субъектных взаимодействий. Поэтому в аналитическом и эмоциональном восхождении как аналитико-эмоциональная целостность, студент это, прежде всего, человек чувствующий, переживающий.

Таким образом, духовное восхождение в проблемном полилоге как педагогическое условие полилогического процесса освоения РДМК педагогами-музыкантами в У СПО обеспечивается посредством: стимулирования личностных достижений студентов в текстуально-полилогической деятельности, направленной на эффективную профессиональную подготовку педагогов-музыкантов в области РДМК; создания проблемных текстуально-полилогических ситуаций в процессе субъект-объектного, субъект-субъект-ного аналитического и эмоционального восхождения в полилоге диалогов; включения студентов в личностно-значимую для них тек-стуально-полилогическую деятельность в соответствии с анализом и синтезом учебного материала, обеспечивающего построение системы знаний в аналитическом восхождении и интеллектуальных, нравственно-эстетических переживаний в эмоциональном восхождении.

Список литературы Духовное восхождение в проблемном полилоге дидактического процесса освоения русской духовно-музыкальной культуры

- Ботов М.И. Проблемы мониторинга качества подготовки специалистов в системе рефлексивного управления/М.И. Ботов, М.С. Солтанова//Эффективность образования в условиях его модернизации: Материалы Международной научно-практической конференции, 26-28 апреля 2005 г., г. Новосибирск: в 3 ч./Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. -Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2005. -Ч. 1.-276с. -С. 94-108.

- Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры/Л.С. Выготский. -М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. -510 с.

- Краткая философская энциклопедия. -М.: Изд. группа «Прогресс»: «Энциклопедия», 1994.-576 с.

- Кулюткин Ю.Н. Моделирование педагогических ситуаций/Ю.З. Кулюткин. -М.: Педагогика, 1981. -120 с.

- Малюков Б.З. Феномен события-переживания в теории и практике художественно-эстетического воспитания школьников/А.Н. Малюков//Современные подходы к теории эстетического воспитания: материалы и тезисы Буровских чтений. -М.: ИХО РАО, 1999.-207 с.

- Медушевский В.В. Мысли о православной психологии музыки/В.В. Медушевский//Альманах музыкальной психологии. -М.: МГК, 1994. -С. 48-75.

- Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения: пер. с англ./Д. Пойа. -М.: Наука, 1975. -464 с.

- Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений/Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; под ред. Г.М. Цыпина. -М.: Издательский центр «Академия», 2003. -368 с.