Два императора: образ Петра Великого как идеологическая модель царствования Николая I

Автор: Выскочков Леонид Владимирович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (12), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья продолжает тематику, начатую в других публикациях автора, и посвящена особенностям идеологического оформления николаевского царствования, использованию в «сценарии власти» образа Петра I, что отражало возвращение к национальным истокам и отвечало задачам укрепления имперской власти после событий 14 декабря 1825 г. Новые подходы соответствовали личному отношению Николая I к Петру Великому как образцу для подражания. Рассматривается формирование у великого князя Николая Павловича представлений о Петре I, знакомство с жизнью и деятельностью основателя Российской империи, в том числе на основе документов, дневников, мемуаров, музейных предметов. Последовательно анализируются новые тенденции в литературе и искусстве, использование образа Петра I в памятниках, сохранение памятных мест, связанных с императором, включение петровской тематики в культурную жизнь России и в оформление дворцовых интерьеров, а также создание музейных комплексов (Петровский зал, Петровская галерея в Зимнем дворце). Делается вывод, что как для Петра I, так и для Николая I было характерно в своих действиях исходить из понятия «общего блага», однако в условиях новой эпохи консервативная (но не реакционная) политика Николая I скорее отражала тенденции просвещенного абсолютизма.

Романовы, император петр i, император николай i, государственная идеология, петровская тематика в литературе и искусстве, охрана памятников, просвещенный абсолютизм, личность императора

Короткий адрес: https://sciup.org/140297557

IDR: 140297557 | УДК: 94(470)(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_1_130

Текст научной статьи Два императора: образ Петра Великого как идеологическая модель царствования Николая I

Обращение к национальным истокам и следование национальным интересам России (по сравнению с предшествующим царствованием Александра I, пытавшегося создать объединенную Европу на основе принципов Священного союза) стало характерной чертой Николаевской эпохи. Многие поэты, уловив новые тенденции, призывали царя быть подобным его великим предкам и, прежде всего, Петру I. Поддержка отечественной истории, мероприятия, направленные на охрану памятников истории и культуры, так же как и использование их в идеологических целях, вполне вписывались в эту систему и отвечали личным пристрастиям императора. Если у его отца, императора Павла I, было два кумира — Петр I и Фридрих Великий, то для Николая Павловича такой дилеммы не существовало. Обращение к петровской легенде при Николае I нашло отражение в ряде исследований3.

Если воцарение старшего брата Николая Павловича, Александра I, вызвало у современников воспоминания о лучших днях Екатерины Великой, абстрактные поэтические ассоциации с античными мотивами и образ Александра Македонского, то совершенно иным было восприятие восшествия на престол императора Николая I. Как отмечала исследовавшая петровские сюжеты в русской лирике первых лет царствования Николая Павловича Н. Г. Костина, буквально сразу же после трагических событий на Петровской площади 14 декабря 1825 г. авторы многих произведений выражают надежды на умеренные реформы сверху благодаря мудрости монарха, достойного блаженной памяти Петра Великого. По свидетельству графа А. И. Рибопьера, уже на следующий день после воцарения хорошо знавший Николая Павловича французский посол в С.- Петербурге Лаферроне заявил: «Он заслужил прозвание образованного Петра Великого»4.

Сопоставление Николая I прежде всего с Петром I присутствует в стихотворениях Ф. Н. Глинки, А. Ф. Мерзлякова, П. Г. Ободовского, А. И. Полежаева, М. Д. Суханова, Б. М. Федорова, И. Б. Чеславского5. В стихотворении, опубликованном в «Северной пчеле» 7 декабря 1826 г., Федор Глинка призывал императора «Как пращур Петр, дружить по сердцу, правоте, И при звезде ночной томить над делом очи» 6 . Не избежал общих настроений и А. С. Пушкин. В известном стихотворении «Стансы» (22 декабря 1826 г.), поднесенном императору через А. Х. Бенкендорфа, он также выражал надежды на молодого царя, заканчивая знаменательным четверостишием, где была строка: «Семейным сходством будь же горд…» 7 Официальный отзыв последовал через того же А. Х. Бенкендорфа: «Государь остался совершенно доволен произведением Пушкина, но не желает, чтобы оно было опубликовано» (стихи были опубликованы только в первом номере «Московского вестника» за 1828 г.)8.

Заезжий путешественник маркиз де Кюстин в 1839 г. сделал, в сущности, верный вывод о большей близости образа Петра I царствующему императору по сравнению с покойным братом Александром I: «У русских вообще нет привычки чтить память покойных императоров, на сей раз вычеркнуть минувшее царствование из памяти

Домик Петра I в Заандаме (Саардаме). Открытка 1901 г.

приказывают разом и чувства, и политика. Петр Великий ближе Николаю, чем Александр, и на него нынче куда большая мода»9. В связи со столетием Петербургской Академии наук была выпущена медаль, на одной стороне которой был помещен портрет Николая I, а на другой — Петра I и Александра I. На юбилейные торжества, как сообщала «Северная пчела» 1 января 1827 г., Николай Павлович пришел «в мундире Преображенском, мундире полка Петра Великого», что сочли счастливым предзнаменованием для Академии и предметом «радостного восторга для всех присутствующих»10. Собственно «Северная пчела» первой стала пропагандировать идею, что Николай I является продолжателем дела Петра Великого. Судя по всему, подобные мысли высказывал и сам Николай Павлович. Об этом, в частности, свидетельствовал в 1839 г. упомянутый де Кюстин. Передавая разговоры с императором и великой княгиней Еленой Павловной, он воскликнул: «Петр Великий не умер!»11

Образ Петра I сформировался у великого князя Николая Павловича в детстве, тем более что в ближнем кругу его сравнивали с Петром I. Первые сведения о Петре I Николай Павлович почерпнул еще в годы своего ученичества, когда его особенно привлекала история и биографии выдающихся исторических личностей, «в особенности государей, на которых лежит ответственность за счастие или несчастие их подданных»12. Известно, что в конце 1812 — начале 1813 гг. молодой великий князь написал сочинение «Краткое описание царствования Петра I». Через полтора года Николай Павлович вместе со своим младшим братом Михаилом во время своей поездки по Европе по приглашению принца Оранского посетил и Голландию. Поездка предусматривала осмотр домика Петра Великого в Саардаме (ныне Зандам). В дополнениях к записной книжке А. Н. Смирновой-Россет сохранился такой пассаж: «Государь сказал Пушкину: „Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме“. Пушкин ответил: „Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники“. Государь рассмеялся и сказал: „Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах“»13. А. С. Пушкин был допущен к документам Государственного архива, который находился рядом с архивом Министерства иностранных дел.

Свое отношение к Петру I Николай Павлович привил и детям. При назначении для наследника Александра Николаевича учителя истории К. И. Арсеньева император сказал ему: «До Петра вы, а с Петра — я»14. Во время пребывания в Нидерландах 5 (17) апреля 1839 г. Александр Николаевич вместе со своей тетей, супругой наследного принца Вильгельма Оранского Анной Павловной (с 1840 г. — королева Нидерландов), посетил этот дом. В письме к отцу цесаревич писал: «Мы пили Твое здоровье, милый бесценный папа, и нашего Флота , которого основатель жил в этой хижине корабельным работником и которого память драгоценна для всякого русского сердца!»15

До вступления на престол великий князь Николай Павлович в своих записных книжках фиксирует все, что связано с именем Петра Великого. 12 (24) ноября 1822 г. во время пребывания в Нарве он осмотрел дворец Петра I и оставил в записной книжке запись: «…дворец Петра, большие знамена, кровать и пр., приказываю забрать знамена в Михайловский замок»16. В это время Михайловский замок приспособлялся под Инженерное училище, любимое детище великого князя как генерал-инспектора по инженерной части. В июле 1822 г. он пишет о неоднократных прогулках в петергофских Монплезире17 и Марли18, особо зафиксировав: «Коляска Петра Великого»19. Посетив Кронштадт 26 июля (7 августа) 1822 г., он делает запись: «Штурманское училище, прекрасное здание, деревянная лестница времен Петра Великого…»20 15 (27) ноября 1822 г. упоминает при посещении Михайловского замка «конный портрет Петра Великого работы Сапожникова»21, 29 июня (11 июля) 1825 г. осматривает в Кронштадте канал имени Петра Великого22.

Став императором, Николай Павлович особое внимание уделяет знакомству с источниками по эпохе Петра I. Когда в 1826 г. начальник Московского Главного архива иностранных дел А. Ф. Малиновский через графа К. В. Нессельроде преподнес государю краткий перечень письменных древностей, находящихся в архиве, то Николай I крестиком пометил рукописные книги, с которыми он желал бы познакомиться лично. Среди них были книги с современными портретами царей Михаила, Алексея, Федора, Петра и Иоанна23. По распоряжению Николая I наиболее важные документы, считавшиеся секретными, как, например, следственные материалы по делу царевича Алексея, были сосредоточены в особом архивохранилище Архива Министерства иностранных дел.

Неподдельный интерес к Петру Великому сближал Николая I и А. С. Пушкина. По свидетельству А. О. Смирновой-Россет в пересказе ее дочери Ольги, «Пушкин был поражен памятью государя, всем, что он знает и что читал о царе Алексее Михайловиче и Петре I»24. По его мнению, Царь Алексей Михайлович «подготовил царствование Петра Великого, Петр следовал уже по данному направлению»25. Для Николая Павловича не было характерно противопоставление Московской Руси и Петровской эпохи, присутствующее в полемике западников и славянофилов. Ему были одинаково дороги и памятники допетровской Руси, хотя к славянофилам он относился настороженно. Прозвучала в упомянутом разговоре и мысль о несчастном царевиче Алексее. Император заметил: «…долг государя повелел ему это. Страна, которой управляешь, должна быть дороже семьи»26. Николай Павлович во время разговоров с А. С. Пушкиным, по свидетельству поэта, ссылался «на архивы», «дневник» Петра I («Журнал или поденная записка…»), дневник Патрика Гордона, труды И. И. Голикова и советовал прочитать их27.

Как известно, в июле 1831 г. А. С. Пушкин добивается права заниматься в архивах, что подразумевало возвращение на государственную службу. «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям, — писал А. С. Пушкин в официальном письме А. Х. Бенкендорфу, — дозволение заняться историческими разысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III»28. На этом же письме А. Х. Бенкендорф наложил резолюцию: «…Государь велел принять его в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра Первого»29. То есть Николай I сузил тему до Петра I30. Николай Павлович и в дальнейшем интересовался работой А. С. Пушкина над историей Петра I, в частности, во время беседы в начале 1833 г., в которой принимали участие министр внутренних дел Д. Н. Блудов (консультант императора по архивной части) и А. Х. Бенкендорф. Пятилетняя работа не была завершена. После кончины Пушкина Николай I затребовал все материалы, связанные с этим трудом, и наложил резолюцию: «Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого»31.

В начале царствования Николай I затребовал информацию о вещах, принадлежавших Петру I, сохранившихся в различных «казенных домах», и внимательно изучил отчеты. Самые подробные ведомости поступили из Оружейной палаты. Среди вещей, принадлежащих Петру I, значились: корона царская, которою государь короновался, скипетр, держава, портрет государя императора Петра Великого миниатюрный в золотой оправе, кафтаны, шкиперское одеяние32, носилки короля шведского Карла ХII, взятые в результате победы при Полтаве, «огромный трон, обитый весь чеканным серебром, сделан в Гамбурге для обоих совокупно царствовавших царей братьев Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича», знамена, клинок шпажный («на нем насечено: за Бога и царя Петра»), лохань серебряная (подарок Карла ХI 1684 г.), другие подарочные лохани33, «рукомойник, весь золоченый, с тремя финифтяными клеймами»34, серебряные блюда, кубки, ковши, «кубок хрустальный большой с надписью: Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, живи, владей и побеждай»35, «кубок также хрустальный, внутри которого вделан червонец 1709-го года», кружки, «росольники (так в тексте. — Л. В.) разные серебряные тридцать шесть» (от Карла ХI)36, пять сковород, два ставца, одиннадцать серебряных стаканов, «четыре из них с надписью: Государя Петра Алексеевича сытного двора»37, тарелки, подарки из Китая и т. д. Немало предметов, связанных с Петром I, находилось в Академии художеств38. В Эрмитаже отметили наличие чашки и финифтяных часов Петра I39, многое хранилось в Императорской академии наук40, кое-что — в Санкт-Петербургском арсенале41. Некоторые сведения о вещах и памятных местах содержались в отчете владимирского гражданского губернатора (ботик и вещи у Переславского озера в музее у с. Весько-во, созданном в 1804 г.)42. Выяснилось, что в г. Мологе разные вещи были переданы на хранение по указу Ярославского губернского правления от 15 июля 1798 г.43, а в селе Дединово Зарайского уезда Рязанской губернии хранятся барки (представлен рисунок) и другие вещи44. Некоторая информация была получена по г. Петровску45, Царицыну46, Екатериненталю (Квадриогу) в Ревеле (Таллинне)47, Архангельску48, Новодвинской крепости (в дельте реки Северная Двина)49, Воронежу50.

Николай Павлович внимательно, как высочайших цензор, отсматривал и литературные произведения о Петре I. Петровская тема, только намеченная в русской литературе ХVШ — первой четверти ХIХ в.51 в незаконченных поэмах «Петриаде» А. Д. Кантемира (рукопись 1730 г.), «Петр Великий» М. В. Ломоносова (1761) и одноименной поэме поэта С. А. Ширинского-Шихматова (1810), стала популярной при Николае I. Отношение к Петру I могло оказаться решающим в оценке провинившегося в глазах Николая I литератора. В 1834 г. был закрыт журнал «Московский телеграф», издаваемый Н. А. Полевым. Формальным основанием для его закрытия послужили неблагоприятный отзыв Н. А. Полевого о патриотической драме Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», посвященной воцарению Романовых. В начале 1836 г. Н. А. Полевой обратился с просьбой разрешить ему «составление летописи» (документированного жизнеописания) Петра I. Николай Павлович отказал, наложив резолюцию: «Историю Петра Великого уже пишет Пушкин, которому открыт архив Иностранной коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместным»52. После смерти А. С. Пушкина Николай I в 1842 г. поручил работу о Петре I профессору Н. Г. Устрялову, уже известному своей «Русской историей» (1-е изд. — СПб.,1836).

Когда осенью 1836 г. Николай Павлович приехал в Москву, сопровождавший его А. Х. Бенкендорф навел справки об Н. А. Полевом. Отзывы были благоприятны, и Александр Христофорович показал императору его статью «Памятник Петру Великому в Петербурге». Николай Павлович был чрезвычайно доволен. Он вызвал через фельдъегеря автора и сказал, что готов поощрять его во всех полезных трудах. Осенью следующего, 1837 г. Н. А. Полевой переехал в Петербург53. Своей патриотической пьесой «Дедушка русского флота» Н. А. Полевой снискал новое благоволение императора. В письме к брату К. А. Полевому от 24 ноября 1838 г. в Москву Н. А. Полевой рассказал, как на четвертое представление пьесы неожиданно появился прибывший в тот день в Петербург Николай I: «Начался „Дедушка“ — все загремело, и когда пошла вторая половина пьесы, — это были просто гром, крик, „ура“! Видно было, что государь наслаждался этим неподдельным голосом народа; он был весел, хлопал, смеялся. „Полевой дал мне семейный праздник!“ — сказал государь потом… „У автора необыкновенные дарования, — говорил он, — ему надобно писать, писать, писать! Вот что ему писать надобно (он улыбнул-

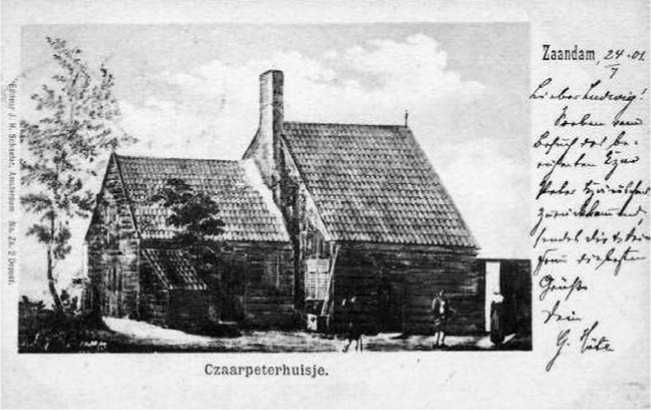

Подвиг купца Иголкина (Эпизод из Северной войны). Худ. В. К. Шебуев, 1839 г.

ся), а не издавать журналы“»54. Вскоре после этого представления Н. А. Полевой был вызван к А. Х. Бенкендорфу, и в цитированном выше письме он упоминает лестный для себя отзыв императора в пересказе шефа жандармов: «Государь благодарит вас;

велел мне сказать вам, что он никогда не сомневался в дарованиях ваших, но не предполагал в вас такого сценического искусства. Но просит вас, приказывает вам писать для театра. Давайте мне все, что вы напишите, государь сам будет все читать»55. В конце беседы А. Х. Бенкендорф обнял драматурга и вручил ему бриллиантовый перстень стоимостью около 2500 рублей ассигнациями.

В 1839 г. Н. А. Полевой написал еще одну драму из петровской эпохи — «Купец Иголкин». Тогда же бывший учитель рисования Николая, ректор Академии художеств В. К. Шебуев создал известную картину «Подвиг купца Иголкина». Сюжет драмы и картины был заимствован у И. И. Голикова из его труда «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России…» Заключенный под арест в годы Северной войны в Швеции новгородский купец Иголкин убил двух часовых, которые при нем оскорбили имя русского царя Петра I. Карл ХII, узнав о причинах поступка, приказал освободить русского купца. Не случайно именно в 1839 г. маркиз де Кюстин отметил популярность в России образа Петра I. Художник В. К. Шебуев был также автором картины «Петр Великий в сражении при Полтаве». Трудами И. И. Голикова пользовался и А. С. Пушкин, опубликовавший в 1829 г. поэму «Полтава», строки которой, посвященные Петру I, стали хрестоматийными. В исторической прозе образ Петра I воссоздавался в повестях А. О. Корниловича «Андрей Безымянный», написанной в Петропавловской крепости, К. П. Масальского «Стрельцы», Н. В. Кукольника «Позументы», «Прокурор», «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно». Повесть Н. В. Кукольника «Сержант Иван Иванович Иванов» вызвала даже восторженную оценку В. Г. Белинского, хотя в целом он не жаловал казеннопатриотическую литературу.

Николай Павлович продолжил дело отца по увековечиванию памяти Петра I, в 1800 г. установившего у Михайловского замка забытый конный монумент Петру I по модели Б. К. Растрелли (1744) с красноречивой надписью «Прадеду. Правнук. 1800», который должен был оппонировать «Медному всаднику» М. Фальконе (1782). К началу царствования Николая I общее количество различных памятников в России не превышало полутора десятков, так как в соответствии с русской православной традицией памятные места ознаменовывались сооружением храмов и часовен. Царствование Николая I — это эпоха постановки памятников в честь исторических событий и выдающихся деятелей русской истории, всего — около

Памятник Петру I в Кронштадте. Скульп. Т.-Ж.-Н. Жак, 1841 г.

ста памятников. Помимо «монументальной пропаганды», связанной с увековечиванием Отечественной войны 1812 г., это 58 отдельных памятников, поставленных как государством, так и частными меценатами с разрешения верховной власти56. Особое внимание было уделено Петру I: три государственных и один частный. Первым был памятник на парадном плацу Кронштадта между Арсеналом и Петровским каналом (1841, Теодор Жозеф Наполеон Жако, отлит П. К. Клодтом), открытый в годовщину Полтавской битвы. Процесс его создания был под контролем императора. В письме к сыну цесаревичу Александру от 3 (15) января 1838 г. Николай Павлович, между прочим, сообщил: «Потом ездил в Академию смотреть модель статуи Петра Великого, [исполненную] французом Jacques, очень хорошо удавшуюся…»57 В 1846 г. появился частный памятник, для установки которого также требовалось разрешение, — обелиск Петру I в имении Кузьминки князя С. М. Голицына под Москвой в память пребывания там царя (отлит на уральском заводе князя; утрачен в конце 1920-х гг.). В 1849 г. к 140-летию Полтавской битвы был установлен чугунный обелиск в Полтаве на месте дома казака Магденко, где на второй день после сражения отдыхал царь (А. П. Брюллов; реставрирован в 1939 г.). В 1852 г. появилась стела у села Веськово на берегу Переславского (Плещеева) озера, заложенная двумя годами ранее сыновьями императора Николаем и Михаилом (архитектор П. С. Кампани)58. Роль Петра I как создателя

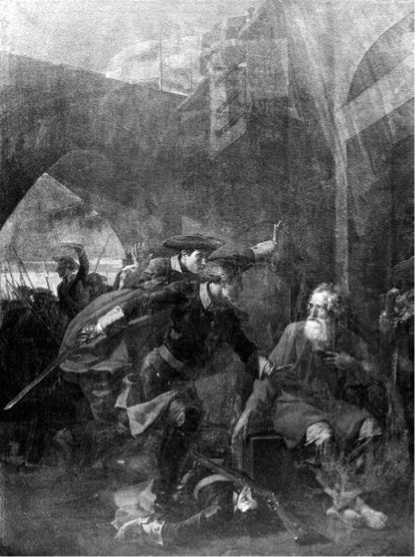

Детская сыновей Николая I («Корабельная») в Зимнем дворце. Худ. И. И. Шарлемань, 1856 г.

русского флота нашла отражение и в названии линейного 110-пушечного корабля Балтийского флота «Император Петр I», заложенного в декабре 1827 г. и спущенного на воду 2 (14) мая 1829 г. Тогда на докладе А. Ф. Моллера с просьбой о награждении корабельных инженеров и прочих чиновников за участие в постройке этого корабля Николай Павлович наложит резолюцию: «Когда лично удостоверюсь, что корабль чисто отделан»59.

При Николае I бережно сохранялся и петровский Монплезир в Петергофе. Интересны воспоминания Л. Ф. Львова о посещениях его Николаем Павловичем, когда он в летнее время жил в Александрии: «Из Александрии ежедневно, несмотря ни на какую погоду, государь пешком в 9 часов утра отправлялся в Большой Петергофский дворец; заходил непременно во дворец Мон-Плезира и, войдя в спальную царя Петра, с благоволением и крестным знамением, прикладывался к царскому колпаку, находившемуся на царской постели»60. Еще в августе 1825 г. император Александр I подарил брату участок на петергофском взморье, где находились и фрагменты недостроенного дворца А. Д. Меншикова Монкураж. Неподалеку находился петровский Монплезир, где сохранялась постель императора и его личные вещи. Вот что пишет исследователь творчества архитектора А. Менеласа: «Александрия в Петергофе стала новым этапом становления Николая как архитектора империи. Став монархом, он возвратил двор в любимое место своего исторического кумира, на балтийское побережье. Возвращение к идеям начала ХVIII в. было подчеркнуто и созданием небольшого дворца, возведение которого было поручено Менеласу. Коттедж с крошечным морским кабинетом, откуда монарх наблюдал за маневрами своей эскадры, можно сравнить с петровским дворцом Монплезир и рассматривать как исполнение завета. В списке дел Петра был особый пункт „о строении дома готической архитектуры“»61.

Екатерингофский дворец. Фотография начала ХХ в.

«В Петергофе, — пишет в своих мемуарах А. Н. Бенуа, — образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая I приобретают в окружении петергофской атмосферы оттенок „милой уютности“. Один превращается в голландского средней руки помещика… Другой рисуется романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозношаловливого рококо»62. Николай Павлович, как и Петр I, любил море. Интерьеры его жилых помещений были украшены морскими пейзажами. При Николае I началось возрождение флота, пришедшего в упадок в предшествующее царствование. Морские смотры и встреча кораблей, вернувшихся из плавания, были любимым занятием Николая I. Командиры кораблей трепетали от его грозных взоров, замечавших малейшие неисправности на судне. Как и Петр I, Николай Павлович был вспыльчив и мог подчас несправедливо подвергнуть капитана судна позорному наказанию, отправив его на салинг (площадку на верху мачты), чтобы отменить его только сигналом из Петергофа63. Своего второго сына Константина, будущего генерал-адмирала и управляющего Морским министерством, Николай Павлович с детства приучал к морскому делу, приставив к нему в качестве наставника адмирала Ф. П. Литке. На детской «половине» Зимнего дворца в 1839 г. в одной из комнат, названной затем «Корабельной», Генерал-интендантским департаментом Морского министерства была собрана в натуральную величину учебная яхта64.

Особое внимание Николай I уделял сохранению петровского наследия. В самом начале царствования Николая Павловича деревянный Екатерингофский дворец, построенный Петром I для Екатерины в устье Фонтанки (1711 г), по высочайшему повелению в 1826 г. был подчинен Гоф-интендантской конторе с назначением штата служителей: один гоф-фурьер, следивший за его содержанием, отвечающий за сохранность экспонатов, два истопника, три сторожа-инвалида. Прикомандированный

Домик Петра I в Санкт-Петербурге. Фотография начала ХХ в.

лакей мог исполнять обязанности экскурсовода. В том же году сам Екатерингоф окончательно перешел под городское управление и стал первым публичным садом С.- Петербурга, в котором 1 мая и в Троицын день устраивались гуляния великосветского общества и жителей столицы наподобие гуляний в Булонском лесу. В 1840-гг. дворец был отремонтирован, а личные вещи Петра I переданы в 1850-х гг. в Петровскую галерею Зимнего дворца65. Это оказалось кстати, так как после пожаров (1924 и 1925 гг.) в 1926 г. дворец был разобран на дрова.

Не оставил он своим вниманием и первое жилище царя, небольшой дом, сооруженный для его летнего пребывания в С.- Петербурге в 1703–1708 гг. рядом с Троицкой площадью (современный адрес — Петровская наб., 6). В 1784 г. по приказанию Екатерины II дом «оградили» каменным чехлом («футляр») на прочном фундаменте. При Николае I в 1844 г. «футляр» был разобран и заменен новым по проекту архитектора Р. И. Кузьмина.

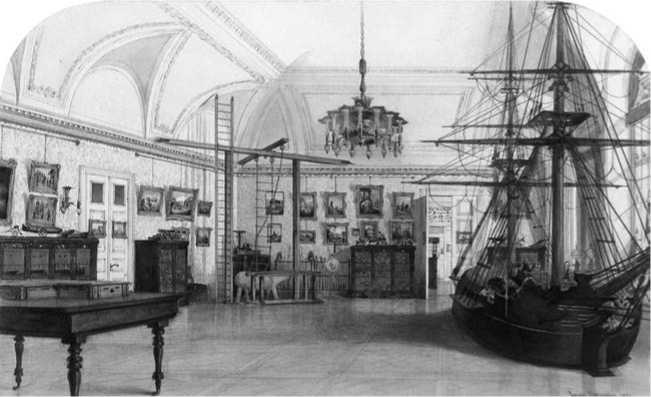

Но Николай Павлович не был бы сам собою, если бы образ Петра I не присутствовал в интерьерах императорских дворцов, в частности, в Зимнем дворце, где создавался грандиозный историко-мемориальный комплекс как «памятник истории имперского развития России»66. Особое место в этом комплексе занимал Петровский зал, распоряжение о его создании последовало 13 апреля 1833 г. Он создавался на месте Казачьего зала и Арабесковой комнаты. Работы по новому репрезентативному залу, который часто называли Малым Тронным (Эрмитаж. № 194) поручили О. Р. Монферрану. В том же году был заключен контракт с художниками Барнаба Медичи и Пьетро Скотти на написание картин «Нарвская битва» и «Битва под Лесной» (первоначально предполагался сюжет «Основание Петербурга»), которые были размещены в полуциркульных люнетах крестового свода. Но они не стали главной константой оформления зала; так как зал представлял Петра I как основателя Российской империи, декор был насыщен изображением государственной символики, бронзовые позолоченные двуглавые орлы и изображенные на своде трубящие фигуры Славы конкретизировали идею императорской власти. На возвышении

Петровский зал в Зимнем дворце. Создан в 1833 г. Огюстом Монферраном, восстановлен после пожара 1837 г. Василием Стасовым в 1839 г.

в центральной нише на аллегорическом полотне работы Якопо Амикони Петр I был изображен рядом с богиней мудрости Минервой («Петр I с Минервой», 1734). Под картиной находился трон, изготовленный в С.- Петербурге в конце ХVIII в. Петровский зал предназначался для малых приемов. После пожара 1837 г. он восстанавливался В. П. Стасовым67. Николай Павлович внимательно следил за работами и в письме к наследнику Александру Николаевичу от 2 (24) октября 1838 г., находившемся в европейском турне, писал: «Фельдмаршальская и Петра I также кончаются в потолках и штукатурке»68. В 1839 г. был восстановлен и интерьер зала.

В 1848–1849 гг. по приказанию Николая I была создана «Галерея Петра I», или «Петровская галерея». В 1848 г. в Петровскую галерею из Кунсткамерного кабинета в Марли были переданы вещи из гардероба царя (всего свыше 300 предметов), а в 1848–1849 гг. много памятных вещей поступило из Кабинета Его Императорского Величества. Как отмечалось, поступили сюда и мемориальные вещи из Екатерингофа. На протяжении следующих шестидесяти лет Петровская галерея стала сосредоточием петровских коллекций. Судьба петровских вещей сложилась по-разному в связи с открытием новых музейных комплексов. В юбилейный год 350-летия со дня рождения Петра, в январе 2022 г., в Эрмитаже, в бывших комнатах младших сыновей Николая I Николая и Михаила, были открыты новые выставочные залы «Галерея Петра I». Фактически музейно-архивным комплексом по истории династии Романовых стал при Николае I Гатчинский дворец. В 1850-е гг. для него были сделаны копии портретов современников Петра I69. Портреты самого Петра I были во всех императорских дворцах, камер-фурьерский журнал от 6 августа 1854 г. фиксирует, что члены императорской семьи «за Высочайшим столом сидели в средине от портрета Петра I»70.

Можно отметить и некоторые бытовые параллели, которые, несомненно, замечались современниками — высокий рост (в метрической системе 203 и 189 см), спартанские наклонности, предпочтение русской кухне, любовь к пению.

Николай I, естественно, жил в иное время, чем Петр I, но их сближало стремление видеть Россию великой державой. Российское Государство было для них выше личности, выше интересов отдельного человека, будь это даже сам император, который должен показывать пример в службе, точнее, служении России, «ради общего блага подданных»71. Применяя современную терминологию, они были «государственники». Термин «общее благо» присутствует и в высказываниях Николая I, духовного ученика Н. М. Ка-рамзина72. Николай I не был реакционером, каким его часто изображали его политические противники. Он был «консерватором с прогрессом», способным к определенным умеренным реформам сверху, которые были бы подготовлены постепенно без заигрывания с общественным мнением. Процессы, происходившие во время его царствования и которые он в значительной степени инициировал, способствовали созданию экономических основ нового общества, складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, воспри-

Портрет Николая I. Худ. Е. И. Ботман, 1849 г.

нимаемый как символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом обеспечении этого процесса. Царствование Николая I подготовило грядущие реформы после Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться рядом своих корпоративных преимуществ во благо России.

Список литературы Два императора: образ Петра Великого как идеологическая модель царствования Николая I

- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 728. Оп. 1. Кн. 3. Д. 1354: Отрочество великого князя Николая Павловича.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 472. Оп. 1. Д. 26. О достопамятных вещах, принадлежавших Императорской фамилии и со времен Петра I хранящихся в разных казенных зданиях. 1826, 24 мая — 1830, 7 июня.

- РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 203. Об устройстве в Зимнем дворце учебной яхты. 1839 г.

- РГИА. Ф. 472. Оп. 35 (Внутр. оп. 9/976. Д. 51/87). О заказе для Гатчинского дворца копий с портретов современников в Бозе почивающего императора Петра Ьго. 1851г.

- РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (Внутр. оп. 28/1618). Д. 165. Камер-фурьерский журнал. 1854 г.

- Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 26. Оп. 1. Д. 16. Ч. II. ШестаковА.И. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания.

- БенуаА.Н. Мои воспоминания: В 2 т. (5 кн.) 2-е изд. [Т.] I. Кн. 1-3. М., 1990. 711 с.

- Божерянов И.Н. Екатерингоф // Русская старина (РС). 1884. Т. 41. № 3. С. 627-629.

- Выскочков Л.В. Монументальная пропаганда при императоре Николае I // Мавродин-ские чтения / Под ред. Ю. Г. Кривошеева, М. В. Ходякова. СПб., 2002. С. 162-168.

- Выскочков Л.В. Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века. М.: Академический проект, 2018. 999 с.

- Выскочков Л.В. Н.М. Карамзин и Николай I: теория и практика «просвещенного абсолютизма» // Mikolaj Karamsin i jego czasy / Redakcja naukowa Magdalena D^browska i Piotr Gluszkowski. Warszawa, 2017. С. 309-318.

- Долгов А. Памятники и монументы, сооруженные в ознаменование достопамятных русских событий и в честь замечательных лиц. СПб.: В тип. Морского министерства, 1860. 48 с.

- Есипов В.М. Переписка А.С. Пушкина с А.Х. Бенкендорфом. СПб.: Нестор-История, 2021. 192 с.

- Историческая записка о бывшей в Переславле-Залесском флотилии и об открытии памятника императору Петру Великому на берегу Переславского озера близь села Весько-ва. 2-е изд., испр. и доп. М.: В тип. Александра Семена, 1853. 44 с.

- [Корф М. А.] Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская старина (РС). 1899. Т. 98. № 6. С. 511-542.

- Корф М.А. Материалы и черты к биографии императора Николая I и истории его царствования: Рождение и первые двадцать лет его жизни (1796-1817) // Сборник Русского исторического общества (Сб. РИО). 1896. Т. 98. С. 101-160.

- Костина Н..Г. Освещение Петра I в русской периодической печати в первые годы после 14 декабря 1825 года // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. Сер. Ист.-филол. Вып. № 78: Из истории общественного движения и общественной мысли в России в ХХ веке. Горький, 1966. С. 653-655.

- Кузнецов С. О. Адам Менелас на российской земле: Возможные пути интерпретации творчества архитектора императора Николая I // Философский век. Россия в николаевское время: Наука, политика, просвещение. Альманах 6. СПб., 1998. С. 211-229.

- Кюстин, Астольф де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. Под ред В. Мильчиной; коммент. B. Мильчиной и А. Осповата: В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1996.

- Львов Л.Ф. Из воспоминаний Леонида Федоровича Львова // Русский архив (РА). 1885. Кн. № 3. С. 347-365.

- Любознательность императора Николая Павловича // Русский архив (РА) 1896. Кн. 2. № 6. С. 292.

- Мотольский Д.К. Петр I в поэзии XVШ века // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 14. Л., 1938. С. 123-146.

- [Николай Павлович.] Записные книжки великого князя Николая Павловича. 18221825 / Под ред. М. В. Сидоровой, М. Н. Силаевой. Пер. с франц.: Е. Э. Лямина, О. В. Эдель-ман. М.: Росспэн, 2013.

- Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. 591 с.

- Пашкова Т.Л. Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: В 2 ч. СПб.: Изд-во ГЭ, 2014. Ч. 1: 1796-1837. 461 с.

- Переписка цесаревича Александр Николаевича с императором Николаем I. 18381839 / Под ред. А. Г. Захаровой, С. В. Мироненко. М., 2008. 739 с.

- [ПолевойК.А.] Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого // ИВ. 1887. Т.30. №10. C. 48-81.

- Пушкин A.C. Стансы // Пушкин A.C. Полн. собр. соч: В 16 т. Т.3 [1.] [М.; Л.,] 1948. С. 40.

- Пушкин А. С. — А. X. Бенкендорфу (не позднее 21 июля 1831г.) // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1962. С. 499-500.

- [Рибопьер А.И.] Записки графа Александр Ивановича Рибопьера // Русский архив (РА). 1877. № 5. С. 5-36.

- Скрынников Р. Г. Дуэль Пушкина. СПб.: БЛИЦ, 1999. 367 с.

- [Смирнова-Россет А. О.] Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет с 1825 по 1845 гг. СПб.: Московский рабочий, 1999. 412 с.

- Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С. В. Житомирская. М.: Наука, 1989. 789 с.

- Собственноручные резолюции императора Николая I по Морскому ведомству // Николай I: Pro et contra. Антология // Сост. Т. В. Андреева, Л. В. Выскочков. СПб.: Научно-образовательное культурологической общество, 2011. С. 517-541.

- Сокол К.Г. Монументы империи. 2-е изд. испр. и доп. М.: Грантъ, 2001. 458 с.

- Соловьев П. К. «Другой Петр Великий»: Культ Николая I в русской литературе второй половины 1820-х — середины 1830-х гг. // Актуальные вопросы истории: Сб. науч. работ аспирантов и студентов исторического факультета Саратовского ун-та. 1999. Вып. 1. С. 4-39.

- Соловьев П. К. Николай I и «петровская легенда»: Общество, власть, литература // Освободительное движение в России: Сб. ст. Саратов, 2000. Вып. 18. С. 52-60.

- Цебрикова М. Пятидесятые годы (Из воспоминаний о войне 1853-55 гг.) // Вестник всемирной истории. 1901. № 12. С. 1-20.

- [Языков Д.А.] Император Николай I в русской поэзии (с двумя неизданными стихотворениями) // Московские ведомости. 1898. № 48. 18 февраля.