Два выбора. Н. В. Гоголь и граф А. К. Толстой как потомки малороссийских гетманов

Автор: Виноградов Игорь Алексеевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византиноведение

Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье сопоставляются политические взгляды двух русских классиков - Н. В. Гоголя и графа А. К. Толстого. Отношение к русской государственности Алексея Толстого сравнивается с неизменной монархической позицией по этому вопросу Гоголя. Основой для сопоставления служит не только то, что писатели были современниками, но и то, что в роду у обоих были представители казацкой старшины - украинские гетманы. На примере двух русских литераторов - гетманских потомков - показывается, как твердая позиция в вопросе о государственности определяет личную судьбу человека. Анализируется разница в подходах к высокому патриотическому служению графа Толстого, приятеля Наследника, детского друга Императора Александра II, и Гоголя, сблизившегося в 1830-х гг. с еще одним приятелем Цесаревича, графом И. М. Виельгорским, и намеревавшегося затем занять место воспитателя при Дворе - при сыне Наследника великом князе Николае Александровиче. Восстанавливается идейно-политический контекст, позволяющий адекватно оценить известный отзыв Толстого о Гоголе в письме к кузену Л. М. Жемчужникову 1852 г. Делается вывод о последовательной позиции создателя «Тараса Бульбы» в отношении исторического будущего Малороссии в составе единой России.

История России и украины, н. в. гоголь, а. к. толстой, повесть

Короткий адрес: https://sciup.org/140297567

IDR: 140297567 | УДК: 929:94(470+571)+94(477) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_89

Текст научной статьи Два выбора. Н. В. Гоголь и граф А. К. Толстой как потомки малороссийских гетманов

По актуальности творчество Н. В. Гоголя не уступает наследию никакого другого русского классика, а в чем-то и превосходит. Один из важных и современных вопросов, который с полным правом можно назвать гоголевским, — это проблема, ставшая в последнее время чрезвычайно актуальной для всей славянской культуры, — тема нашей казацкой вольницы. Она приобрела теперь почти вселенский размах в связи с событиями на Украине.

Без сомнения, исторические экскурсы являются чрезвычайно важным, деятельным подспорьем в анализе той ситуации, с которой столкнулся в настоящее время не только славянский мир, но и вся мировая цивилизация. Биографии и творчество двух наших знаменитых классиков — писателя Николая Васильевича Гоголя и поэта графа Алексея Константиновича Толстого — служат наглядной иллюстрацией, своего рода отдаленной прелюдией, происходящих ныне процессов.

Творчество Гоголя изучается давно и непрерывно. Поэтическому наследию графа А. К. Толстого «повезло» гораздо меньше. Лишь два года назад вышла в свет книга известного петербургского ученого-гуманитария Владимира Алексеевича Котельникова, посвященная поэзии А. К. Тол-стого1. Это вторая за последние годы капитальная монография о поэте-классике. Первая, не менее важная и основательная, работа о графе А. К. Толстом увидела свет еще тремя годами ранее: она принадлежит перу столь же авторитетного в этой области ученого, московского исследователя и издателя Алексея Владимировича Федорова2. Обе книги — первые «ученые ласточки» в углубленном, фундаментальном изучении творчества Толстого. В. А. Котельников предпринял свой труд лишь после весьма основательной текстологической и комментаторской работы над новым академическим изданием Полного собрания сочинений и писем А. К. Толстого в пяти томах3.

Именно при чтении монографии В. А. Котельникова, освещающей и жизнь,

Н. В. Гоголь. Худ. К. П. Мазер, 1840 г.

А. К. Толстой. Фото С. Левицкого.

Санкт-Петербург, 1855 г.

А. К. Толстой в юности. Худ. К. П. Брюллов, 1836 г.

и творчество Алексея Толстого, перед читателем невольно встает упомянутый гоголевский вопрос о казацкой вольнице. Дело в том, что граф Алексей Константинович Толстой был, как справедливо указывает исследователь, правнуком последнего гетмана Украины4.

Скажем сразу, что и Н. В. Гоголь был достойным потомком казацкой старшины — и не одного, а сразу трех украинских гетманов5. К тому же — гетманов настоящих, боевых, стародавних, а не скороспелого гетмана Кирилла Разумовского, чиновной карьерой и дворянством обязанного своему брату, бывшему певчему.

Не лишне сравнить в этом отношении двух наших литераторов, двух гетманских потомков. Ключевым здесь является значимый сюжет, связанный со стихотворением Алексея Толстого «Колокольчики мои…» Это стихотворение посвящено важнейшему событию в истории России и Украины — их воссоединению в 1654 г. В 2016 г. чрезвычайно содержательную статью об этом сти хотворении, с новой его датировкой, написал Александр Сергеевич Курилов. Она называется «Когда и о чем звенели колокольчики?»6 А. С. Курилов занимался творчеством А. К. Толстого еще в 1960-е гг. Новая статья исследователя с наглядностью еще раз продемонстрировала, сколько проблем и подводных камней кроется в нашем т. н. «малороссийском» вопросе — так теперь актуальном. С новой датировкой и пояснениями стихотворение о «колокольчиках» многое проясняет в мировоззрении Алексея Толстого, — мировоззрении одновременно и консервативном, и в то же время в известной степени оппозиционном, так сказать, боярско-оппозиционном.

«Больное» место всех украинофилов — якобы пагубные последствия воссоединения Украины с Россией. Как выясняется, этот вопрос весьма тревожил и Алексея Толстого. «И у меня был край родной когда-то … В чужбине век я праздно доживаю…»7 (курсив мой. — И. В. ). «Чужбина», в которой герою стихотворения Толстого приходится «праздно доживать», — это говорится о России, и говорит это не кто другой, как приятель Наследника-Цесаревича, детский друг самого Императора Александра II. Вот эти, так сказать, «шевченковские» политические мотивы поэзии Толстого проливают свет на очень многое в его творчестве — не вполне откровенное по тогдашним цензурным условиям. Эти мотивы являются хорошей иллюстрацией весьма острых и жестких проблем славянофильства в его разных, и очень разных проявлениях: русского, польского и украинского. Можно сказать, что в лице Алексея Толстого мы имеем яркий пример деградации тогдашней политической элиты России. Козьма Прутков вместо важного и ответственного правительственного поста, вместо «правой руки» Государя — это, как кажется, очень неравноценный обмен.

Гоголь был очень чуток к этим проблемам. И шел он как раз в обратном направлении. К 1830-м гг. относится его тесное сближение с графом Жозефом Виельгорским, с еще одним близким приятелем Наследника, которого тоже прочили на роль «правой руки» будущего Государя (к сожалению, «бедный Жозеф», соученик Наследника, умер в 1839 г.; Алексей Толстой знал Ви-ельгорского еще с юных лет).

Гоголь настолько понимал важность воспитания при Дворе, что одно время даже сам собирался стать воспитателем в Царской семье — на этот раз при сыне Наследника, Великом князе Николае Александровиче (скончавшемся потом в двадцатилетнем возрасте в 1865 г.). Как известно, за это намерение Гоголь заслужил суровый выговор от Белинского в его известном зальцбрунн-ском письме.

С Алексеем Толстым Гоголь тоже был знаком с 1830-х гг.8, и, можно не сомневаться, сблизился бы с ним теснее, если бы реально увидел и почувствовал намерение подрастающего графа сделаться «правой рукой»

Портрет гетмана графа К. Г. Разумовского (1728–1863), прадеда А. К. Толстого.

Худ. Л. Токе, 1758 г.

Государя. Но, увы, этого не случилось. Поэт В. А. Жуковский, воспитатель Наследника, в тот период, когда Гоголь впервые узнал Толстого, оценивал поведение юного графа

неодобрительно. Имея в виду Алексея Толстого — вместе с еще одним приятелем Цесаревича, Александром Барятинским, — Жуковский записал в своем дневнике: «Великий Князь в руках у наших молокососов, которые врут и насмешничают»9. В отличие от Жозефа Виельгорского, в отличие от Александра Барятинского, ставшего впоследствии генерал-фельдмаршалом, Алексей Толстой помощником Царя, по-видимому, уже тогда быть не собирался.

Так что если Гоголю Белинский сурово выговаривал за его намерение получить место воспитателя при Дворе, то в отношении Алексея Толстого радикальный критик мог быть спокоен. Если Гоголь неуклонно шел навстречу Царскому Дому, то Алексей Толстой, при всем его аристократическом воспитании и связях, от служения при особе Царя определенно уклонялся. Причина, как кажется, тут ясна. «И у меня был край родной когда-то … В чужбине век я праздно доживаю»10.

Последнего гетмана Малороссии графа Кирилла Разумовского, чьим потомком был Алексей Толстой, Екатерина II отстранила от гетманства за сепаратизм. Кичливый гетман мечтал ни много ни мало о малороссийском княжестве — захотел быть «владычицей морскою». Императрица передала тогда, в 1764 г., управление Украиной надежной правительственной Малороссийской коллегии.

И Владимир Алексеевич Котельников очень уместно подсказывает11, что известная террористка Софья Перовская, руководившая убийством Александра II, соученика Алексея Толстого и Жозефа Виельгорского, тоже была прямым потомком Кирилла Разумовского. (Мать Алексея Толстого, графиня Анна Алексеевна, была рожденная Перовская. Воспитывал Толстого его дядя, Перовский-Погорельский.)

Нельзя все больше и больше не уважать и не ценить Гоголя. Писатель начинал свой путь без всякой поддержки, завоевывал известность вдали от Двора — но всегда при этом был носителем подлинно имперского сознания. Для него интерес всех славянских народов, включая жителей Южной Руси, сосредотачивался в Русской Империи. Как в начале жизни, так и в конце все его упования и надежды — в России, в укреплении ее могущества и воскрешении отдельных «мертвых душ».

В отличие от никому не известного в начале жизни Гоголя, Толстой начинал свой путь совсем иначе — с совместного воспитания с самим Наследником, в непосредственной близости ко Двору. Но его политический облик, его мечты и упования, увы, несколько отличаются от гоголевских. Не был бы Толстой придворным человеком, спрос с него был бы другой. Но мы имеем дело с особым случаем. Фигура графа Алексея Толстого — это не просто фигура литератора. Это нечто большее. Это судьба самого служилого сословия, выходящего в тираж, занимающегося литературными «колокольчиками», наместо государственного служения. Сословия, ищущего себе в этом оправдания. В конце концов, это — известная, давно избитая, но так до конца и не понятая проблема «лишнего человека» — лишнего не потому, что ему некуда и негде развиваться, а потому, что делать этого ему просто не хочется. «В чужбине век я праздно доживаю»12.

Гоголь, все прекрасно понимая, досконально зная историю родного края, ни на йоту, однако, не поддался, в отличие от некоторых своих земляков-современников, даже друзей, греху малороссийского сепаратизма. Напротив, граф Толстой, при всем его консерватизме, отдал, в отличие от Гоголя, дань разрушительным веяниям, которые разделяют теперь единый славянский, русский народ. Мы знаем теперь, куда ведут анархистские мечты о «козацкой воле». И Петр Дорошенко, и Иван Скоропадский, и Евстафий Гоголь — три украинских гетмана, и полковники Лизогуб и Танский — все это прямые предки Николая Васильевича Гоголя. Но потомок казацких гетманов и полковников Гоголь хорошо понимал, чем чревата казацкая вольница…

К графу Толстому последнее, конечно, отношения не имеет. Вернемся к конкретному гоголевскому материалу.

В эпистолярном наследии А. К. Толстого долгое время представляло загадку одно известное письмо Алексея Константиновича, где упоминается, в весьма важном контексте, Гоголь. Понимание этого письма ускользало от исследователей.

Прежде всего, следует отметить, что автограф толстовского письма до нас не дошел и печаталось оно, судя по отточиям в первой публикации13, с купюрами, что заставляет задуматься о его подцензурном содержании. Купюры подчас говорят красноречивее открытого текста.

Речь в письме идет о встрече Толстого с Львом Жемчужниковым, своим родственником, который только что приехал тогда из Батурина. Итак, 3 ноября 1852 г. Толстой, сообщая будущей жене Софье Андреевне об этой встрече, писал: «Мой двоюродный брат приехал из Малороссии и привез с собою такие великолепные национальные мотивы! <…> Он пел их без всякого аккомпанемента… <…> Они мне перевернули сердце…»14

(Важно еще добавить, что письмо при первой публикации М. М. Стасюлевичем было датировано именно 1852 г.15, и это точно соответствует тогдашней поездке Жемчужникова в Батурин16. Впоследствии письмо было отнесено к 1853 г.17, что представляется проблематичным.)

Далее в письме Толстой восклицает: «Никакая национальная музыка не выразила свою народность с таким величием и силой, как малороссийская… Слушая ее, ты бы постепенно видела перед собою всю историю Малороссии, ты бы лучше

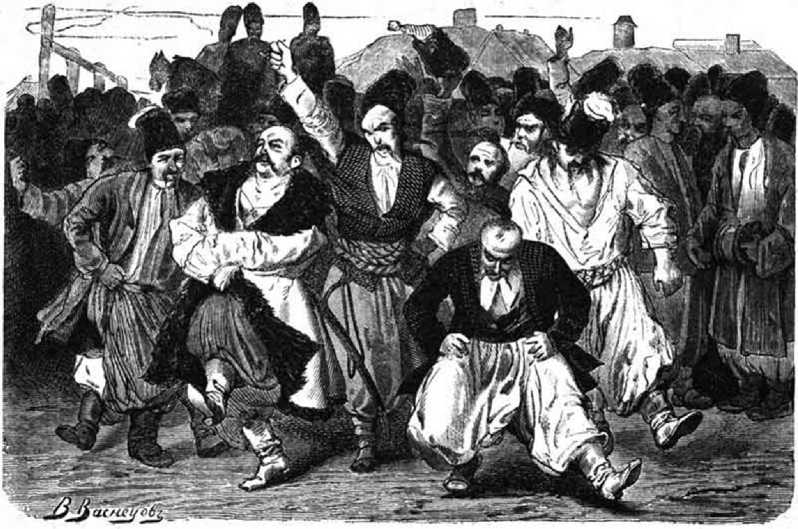

Иллюстрация к повести «Тарас Бульба». Худ. В. М. Васнецов, 1874 г.

поняла характер народностей, чем читая Гоголя или Кониского »18 (курсив мой. — И. В. ). (Под Конисским подразумевалась известная «История Русов», приписывавшаяся долгое время перу свт. Георгия (Конисского), архиепископа Белорусского.)

Проблема этого письма заключается в том, что Толстой в связи с украинскими песнями вдруг критически упоминает о Гоголе и «Истории Русов». Почему он это делает? Вопрос не праздный. Дело в том, что Гоголь ни под каким условием просто не смог бы написать своего «Тараса Бульбу», если бы не этот исторический памятник, «История Русов» (которую любил, кстати, и Пушкин), и если бы не украинские песни. Повесть Гоголя буквально пронизана песенным началом, малороссийскими думами. Это не только частное наблюдение. Об этом писали многие. Это аксиома. «Тарас Бульба» — это квинтэссенция народной украинской песни, энциклопедия народного песенного репертуара, вобравшая в себя все самое в нем ценное и важное19. И вот, только Толстой вдруг противопоставил Гоголя и украинскую песню. Случай уникальный. Если вдуматься, если судить объективно, это почти нонсенс. В чем тут дело?

Думается, все дело в том, что уже тогда, еще в XIX в., Гоголь, объединивший своим творчеством русскую и украинскую стихии, многих именно этим и не устраивал. К примеру, известный украинский сепаратист П. А. Кулиш, первый биограф Гоголя, «Тараса Бульбу» просто ненавидел. Он и за биографию Гоголя взялся в надежде поживиться, сделать из Гоголя знамя малороссийского сепаратизма: но «Тарас Бульба» шансов ему на это не оставил20. (С Кулишом, кстати сказать, был знаком и Алексей Толстой — он делился с ним своими воспоминаниями о Гоголе.)

Дворец К. Г. Разумовского в Батурине. Арх. Ч. Камерон, 1803 г. Современное фото

Вот тут, по-видимому, и кроется разгадка напечатанного с купюрами письма Алексея Толстого, — с восхищением украинскими песнями и критикой в адрес Гоголя и «Истории Русов». Судя по всему, в этой оценке и сыграла свою роль принадлежность Алексея Толстого к роду опального малороссийского гетмана-сепаратиста.

Тут важно и то, кто привез Толстому украинские песни, с чьего голоса он их слышал и что они при этом обсуждали. И даже то, откуда были привезены песни. А привез песни Толстому из-под Батурина Лев Жемчужников — такой же дальний родственник графа Разумовского. И Батурин здесь совсем не случаен: это родовое имение Разумовских, так сказать, родовое гнездо, одинаково значимое и для Жемчужникова, и для Толстого. При этом Жемчужников был и близким другом сепаратиста Кулиша. Лев Жемчужников — это брат тех трех Жемчужниковых, Алексея, Александра и Владимира, которые стали, вместе с Алексеем Толстым, соавторами Козьмы Пруткова.

Итак, Кулиш, братья Жемчужниковы — тоже из рода Разумовских, Алексей Толстой — их дядя и соавтор, не говорю уже об их общей родственнице Софье Перовской (по роду Разумовской), — всех их не устраивал тот Гоголь — потомок гетманов, — который резко расходился с украинскими сепаратистами в понимании исторического будущего Малороссии, — а именно Гоголь-монархист, убежденный сторонник русской Империи как главной опоры не только русского и украинского, но и всего славянского мира.

Поэзию Алексея Константиновича невозможно не любить, нельзя ею не восхищаться. Нельзя не смеяться и удивительным шуткам Козьмы Пруткова. Толстой, конечно, допустил грубую ошибку, назвав погребальные стихиры Иоанна Дамаскина «тропарем» (это в известной мере говорит о его далекости от Церкви). Но за само это удивительно точное, превосходнейшее переложение этих стихир поэту низкий поклон. Даже за одно это многое можно ему простить. Невольно вспоминается случай из жития митр. Московского Макария. Сходство поразительное. Это случай, когда Иван Грозный просил свт. Макария прислать ему какую-нибудь душеполезную книгу, а тот прислал ему… Чин погребения! (чем, как известно, Иван Грозный был возмущен). Душеполезность поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» для всех поколений несомненна. А политические взгляды поэта нуждаются в дальнейшем, для пользы дела и поучительных выводов, исследовании.

Список литературы Два выбора. Н. В. Гоголь и граф А. К. Толстой как потомки малороссийских гетманов

- Виноградов И.А. Первый биограф Гоголя // Кулиш П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 3-81.

- Виноградов И. А. Комментарий // Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий / Изд. подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 387-656.

- Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). С родословной летописью (1405-1808). Научное издание: В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017. Т. 1. 736 с.; Т. 3. 671 с.

- Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14. 768 с.

- Котельников В.А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 864 с.

- Курилов А. С. Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о датировке стихотворений А. К. Толстого // Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 114-142.

- Толстой А.К., граф. Из переписки графа А.К. Толстого. 1851-1875гг. // Вестник Европы. 1897. № 4. С. 592-626.

- Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. / Ред. И. Ямпольский. М.: Правда, 1969.

- Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: В 5 т. / Гл. ред. В. А. Котельников; сост. подгот. текстов, вступ. ст., коммент. В. А. Котельникова при участии А. П. Прозорова, А. В. Федорова. М.: Классика, 2017-2018.

- Федоров А.В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его времени. М.: Русское слово, 2017. 752 с.