Ейский поэт Иван Подушко

Автор: Чумаченко Виктор Кириллович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 1 (9), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена жизни и творчеству ейского поэта второй половины XIX столетия И. П. Подушко, которого современная ему критика относила к эпигонам Т. Г. Шевченко. Автор не основе редких сохранившихся документов отделяет «опоэтизированную» биографию поэта от реальной, анализирует его единственный поэтический сборник «Починок». Отмечается большой вклад писателя в развитие общественной и культурной жизни кубанского города-порта. В приложении даются характерные образцы его поэтического творчества в переводах на русский язык.

Поэт иван подушко, культурная жизнь ейска, украинская литература кубани, эпигоны т. шевченко

Короткий адрес: https://sciup.org/170174785

IDR: 170174785

Текст научной статьи Ейский поэт Иван Подушко

Кубанского поэта Ивана Порфирьевича Подушко1 (ок. 1850–1895), творившего во второй половине XIX столетия в портовом Ейске, сегодня вспоминают очень редко. Писали о нем в недавнем прошлом лишь местные краеведы старшего поколения (Г. Клименьев, Е. Котенко), но их уже нет в живых, а новое поколение «краелюбов» довольно равнодушно к литературной летописи родного города. А ведь в культурной жизни своей эпохи он занимает заметное место. Наделенный литературным даром ейчанин выступал в региональных изданиях Кубани и Дона как хроникер, печатал стихи на украинском и русском языках, устраивал для земляков народные чтения на специальной лавке, установленной перед входом в его магазин, вместе с немногочисленной местной интеллигенцией хлопотал об открытии первой публичной библиотеки.

Иван Порфирьевич Подушко (ок. 1850–1895) -кубанский поэт

Единственная книга его стихов «Починок Ивана Подушки» вышла в 1871 году в Петербурге [6]. Уже тогда немногочисленные критики, обратившие на нее внимание, отнесли поэта к эпигонам Т. Г. Шевченко. Названная литературная болезнь не была единичным фактом только его личной биографии. Подражание Кобзарю как одно из магистральных направлений в украинской поэзии дало о себе знать еще при его жизни, а после смерти приняло характер затяжной эпидемии. Первым зорко подметил это явление и поставил ему диагноз И. Я. Франко. В 1902 году он писал: «Когда в 1861 г. в Петербурге умер Шевченко, он взял с собою в могилу целый отдельный период нашей литературы, целую отдельную манеру поэтического творчества. Той дорогой, которую первым проложил и до конца прошел он, идти дальше было некуда; тот отдельный стиль, который привнес он в нашу поэзию, был присущ ему, был его индивидуальным стилем. Хотя и легко получалось наследовать ему, но в руках других он выходил бумажным цветком, а зачастую смахивал на карикатуру. При этом влияние поэзии Шевченко было так сильно, чары его слова такими стойкими, что в понимании многих украинцев украинская поэзия могла выразить себя только в этой, освященной Шевченко форме, только его стиль казался по-настоящему поэтичным, только его мелодии «отвечали духу украинской национальности», только в том направлении необходимо было идти дальше» [9, с. 223].

Красноречивую иллюстрацию к своему тезису И. Франко нашел бы в личности и творчестве кубанца – Ивана Подушки, который творил и выпустил свой единственный поэтический сборник «Починок» как раз в годы точно обозначенного писателем «десятилетнего антракта» в украинской литературе, начавшегося после смерти Кобзаря. Зависимость собственной музы от Шевченко автор не только осознавал, но и пытался найти ей объяснение. Издатель его книги таганрогский книгопродавец И. П. Миронов, представляя читателям нового поэта, писал: «Не можем, к сожалению, не заметить, что некоторые его произведения, как, например, повесть «Поповна», имеет ту же тему, что и «Катерина» Шевченка, но, по уверению автора… это совершенно случайное стечение, так сказать, тождество двух поэм. Автор «Поповны» глубоко об этом сожалеет, но вместе с тем с некоторой долею гордости радуется, что его муза напоминает нам народного малороссийского гения – Тараса Григоровича Шевченка» [7, с. II–III].

Заметим для себя, что авторская «радость» по поводу несамостоятельности своей музы – слишком неуместное в данном контексте чувство, даже для литератора 1860 – 1870 гг. ХIХ века. Разумеется, ни о каком тождестве двух муз в данном случае речи быть не может. Перед нами сознательное моделирование себя и своей поэзии под желанный образец, неприкрытое желание стать вторым Шевченко, если не для всей Украины, то хотя бы для Кубани.

Моделирование второго, «местного» Шевченко начинается с собственной биографии, в которой избирательно, более выпукло подаются факты, сближающие двух поэтов. Как ни странно, но сохранилось очень мало источников, которые помогли бы нам что-то уточнить и перепроверить в жизнеописа- нии, содержащемся во все том же предисловии издателя И. П. Миронова. Согласно его информации, полученной непосредственно от автора, «И. П. Подушка – уроженец Екате-ринославской губернии, Ростовского уезда, сын государственного крестьянина, некогда внук грустного и удрученного крепака. Детство свое он провел обыкновенною жизнию мальчика-поселянина; грамоте учился в простой сельской школе под руководством популярного между крестьянами письменного и начитанного поселянина. Программа такого образования, конечно, состояла из четырех отделов: азбуки, часослова, псалтыря и писания от азов до складов – тем и кончился курс научного образования Подушки. С причислением в граждане г. Ейска, он был отдан своим отцом к одному купцу в мелочную лавку, в виду будущего торговца» [7, c. I–II]. Эти же факты излагаются в двух опубликованных после смерти И. Подушки некрологах. Первый из них появился в «Кубанских областных ведомостях». За подписью «С», очевидно, скрывается редактор газеты В. В. Скидан, одно время

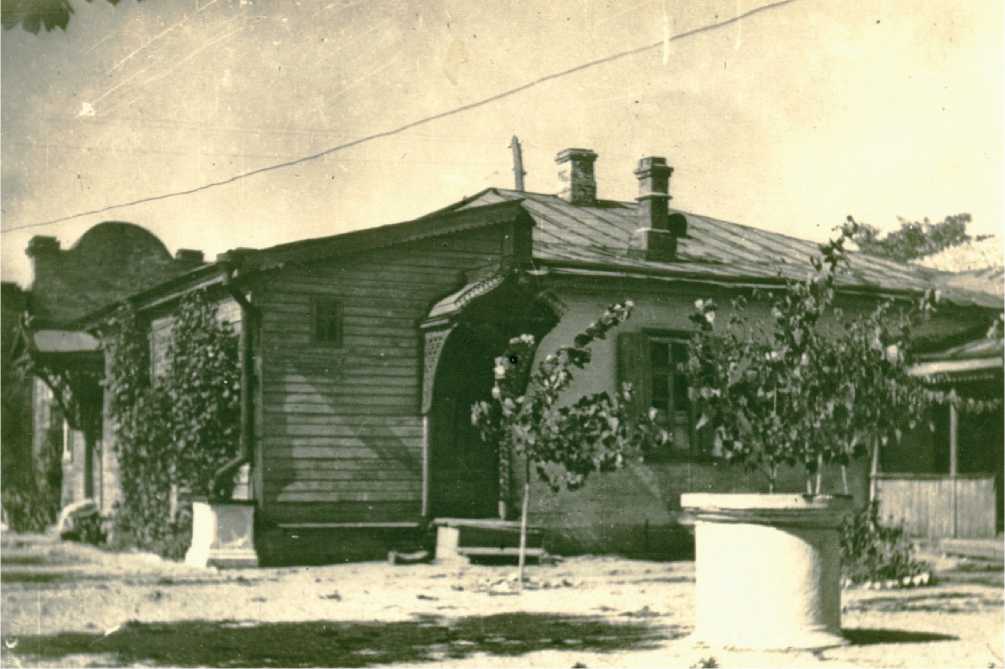

Дом Ивана Порфирьевича Подушко в Ейске

А теперь о самой книге и критических откликах на нее. По существу, их было два, но весьма подробных. Один из них, довольно снисходительный, принадлежит перу классика украинской литературы И. С. Нечуй-Левиц-кого. В свое время он опубликован не был, долгое время хранился в архиве [6] и увидел свет лишь в 1994 г. в малотиражном украинском научном сборнике «Актуальные проблемы современной филологии» [5]. Будь он опубликован вовремя, и, возможно, судьба поэта сложилась бы более благоприятно. К сожалению, при жизни И. Подушки увидела свет лишь разгромная рецензия Ив. Билыка (псевдоним И. Рудченко) в львовском журнале «Правда», навсегда отбившая у молодого поэта охоту представлять на суд читателя свои новые поэтические произведения [1].

Первое, что отмечает И. С. Нечуй-Ле-вицкий, – чисто внешнее подобие двух книг: «Починок» И. Подушки – немалая книга, имеющая в себе 153 страницы в восьмую часть листа, каким было первое издание шевченковского «Кобзаря» [5, c. 69–70]. Добавим от себя: после смерти Шевченко его «Кобзарь» издатели стараются, время от времени, печатать в улучшенном варианте, понимая, что это новая украинская поэтическая Библия. Подражая этим изданиям и мечтая сделать свою книгу настольной, ейский поэт издает свой «Починок». Для этого он заказывает ее тираж в Санкт-Петербурге, в типографии товарищества «Общественная польза», располагавшейся почти в центре столицы, на Мойке, у Круглого рынка. Обычно первые книги автора в таком улучшенном исполнении ни тогда, ни позже не печатались. Очевидно, расчет был на успех, и строился он целиком на имени Шевченко. Читатель должен был разглядеть и полюбить его черты в молодом кубанском поэте.

Не знаем, как тогдашний рядовой читатель, а И. С. Нечуй-Левицкий легко включился в предложенную поэтом игру. Он пишет: «И. П. Подушка, как видим из той коротенькой биографии, вышел из простого народа, как и Т. Шевченко, и отличается, может, тем, что не был крепостным, служил панам, да к тому же еще и польским панам. В «Починке» п[ан] Подушки мы видим большое влияние украинской народной песни и Шевченко. И. Подушка идет следом за Шевченко и, если можно так сказать, принадлежит к шевченковской школе» [5, с. 70].

Далее критик подробно рассматривает, «что же шевченковского имеет в себе муза Подушки». Во-первых, их близость он видит в «форме», взятой из народной украинской песни. При этом он замечает, что «стихи Подушки напоминают стихи Шевченко», что «некоторые короткие лирические стихи Подушки будто выписаны из «Кобзаря» [5, с. 71]. Второе сходство двух поэтов – в их склонности к написанию прологов и эпилогов к поэмам. Правда, у Подушки «они немного растянуты, в них много плеоназмов, и если бы они были короче, то были бы лучше» [5, с. с. 71]. Третье сходство, о котором И. С. Нечуй-Левиц-кий говорит особенно подробно, это – тон подушкинской поэзии, «такой же самый, как у Шевченко: тон элегичный, грустный. Муза Подушки, как и Шевченкова, это муза горя, слез, невеселая муза… Как и Шевченкова муза, так и муза Подушки грустна оттого, что они поэты украинские и что у них есть мысль об Украине как нации очень несчастной, с которой история обошлась очень неласково, будто злая мачеха, как нации, которую побила лихая година» [5, с. 71–72].

Как положительный факт, сближающий двух поэтов, критик отмечает и наличие в сборнике «Починок» стихотворений, непосредственно обращенных к Кобзарю: «Могила (На вечную память Т. Г. Шевченко)» и « К портрету Т. Г. Шевченко», в которых отразилось искреннее сочувствие к горькой судьбе украинского гения. И, в конце концов, делается очень лестный для кубанского поэта вывод о том, что «Подушка, как и Шевченко, поэты кругом народные: и сами из простого народа, сами горевали с народом и на себе снесли его горькую долю, и пишут языком истинно народным, и подстраиваются под народную песню так, что трудно распознать, не из самого ли она народа, и сюжеты берут из народной, как Шевченко, из минувшей, тоже народной казацкой жизни» [5, с. 74].

Кстати о сюжетах. И. С. Нечуй-Левицкий тоже не может не заметить, что сюжет поэмы «Поповна», да и героиня ее Настуся, слишком уж напоминают шевченковскую «Катерину». Вот только конец в поэме Подушки другой, но не свой, а тоже заимствованный у Шевченко, из его другой поэмы – «Наймичка». Вот почему с заметным облегчением критик останавливается на другой поэме кубанца – «Пленница», сюжет которой взят из жизни черноморских казаков и кавказских черкесов. В появлении новых сюжетных ходов и поэтических тем критик видит основное различие сравниваемых им поэтов: «Починок» п[ана] Подушки отличается от «Кобзаря», как и наши времена отошли уже далеченько от тех времен, когда жил Шевченко. У п[ана] Подушки уже нет и слова о панщине, нет ничего о панах, да к тому же ляхах-панах, ибо в том далеком краю около Азовского моря и около Ейска, Бог миловал, никогда не было ляхов, разве что ворон, может, когда заносил туда их кости с Полтавщины. В «Починке» не находим ничего о гайдамаках, о давней казатчине, любимые Шевченковы сюжеты, так как там, где живет автор, никогда не было гайдаматчины, и даже тот край не очень давно заняло украинское племя. И если Шевченко назовем поэтом Приднестровской Украины, то п[ана] Подушку можно назвать, пока что, поэтом далекой Восточной Украины, Чер-номорья и Кавказа» [5, с. 77]. Повторимся: как окрылила бы подобная оценка начинающего поэта. Но, повторимся, она была обнародована лишь через столетие после его смерти…

Зато широко известным стало другое мнение о книге «Починок», высказанное в авторитетном львовском журнале «Правда». Ив. Билык не пожалел черной краски, чтобы на корню изничтожить молодого поэта с Кубани. Хотя, вынуждены признать, его критика во многом справедлива. Отмечая, как и предшественник, что муза И. Подушки была вызвана к жизни знакомством юного поэта с «Кобзарем», критик иронизирует, что «виршевать наш самоучка начал не от себя, а давай Кобзаря перевиршовы-вать… Слепое следование довело уважаемого Подушку до того, что он самую большую свою поэму «Поповна» сложил из отрывков то из «Катерины», то из «Наймички» [1, с. 521].

И далее Ив. Билык задается тем же вопросом, что и И. С. Нечуй-Левицкий, а именно: «Чем же уважаемый Подушка напоминает нам славные напевы Тарасовы?» Вот только ответ диаметрально противоположный. Он объясняет, что такую беспощадность критики с его стороны спровоцировал сам поэт, который «за Кобзарем силится голос поднять – образцы с него снимает», а следовательно, и судить его надо в соответствии с заявленным им «гамбургским счетом». А в рамках интересующей нас оппозиции «Шевченко – Подушка» приговор просто убийственен: «Он (Подушка – В. Ч.) берет Шевченковы стихи, перекручивает их, переиначивает – и выдает за свои «бессмертные» творения» [1, с. 525].

Чья оценка творчества И. Подушки оказалась более точной и объективной? На вопрос ответим констатацией простого факта: с момента выхода «Починка» в 1871 г. и до сих пор в украинских поэтических антологиях не было перепечатано из него пока ни одного стихотворения.

И. П. ПОДУШКА Ivan P. Podushko

ЕЙСКИЕ ПЕСНИ И ДУМЫ Eysk Songs and Dumy

***

Пришла весна, цветы поблекли, И лист иссохший шелестит, Повеет ветер и остаток

Прочь, прочь по полю полетит... Опять весна настанет – снова Цветы на поле прорастут, Наступит лето – и повянут, И с поля дружно пропадут...

Проходит время, мир стареет, И, как цветы – проходят люди...

Иных уж нет... Жизнь молодеет, Тебя ж, тебя...

Тебя не будет...

СЕРДЦУ

Что ты ноешь, что ты плачешь, И зачем воркуешь, Мое бедное сердечко, Или беду чуешь?

Может лихо и несчастье Ты мне предвещаешь, Если так, то разве, сердце, Ты того не знаешь, Что без доли родились мы, Ни в чем не повинны, Так, без счастья, видно, в свете, С тобой и загинем.

Перестань же, мое сердце, Ныть и ворковать;

Перестань, мое дитяти, Тоску нагонять...

СТАРЫМ ДЕВАМ

Девчата на свете, Так, как те лимоны, Пока они свежи – То и соком полны, А как поприсохли, Да пылью припали, Тогда – хоть их выбрось, Они уж пропали!

Пятна, цвель покроют, Запаха не станет, Отдай по копейке – Никто и не глянет!

Какой, разве, немец На сок таких купит, Или на похмелье Кто шкурку облупит...

ПЕСНЯ

Шумит море и играет, Дева негодует:

«Где мой милый, чернобровый, Где он там ночует?» Шумит море и играет, Волнами бушует, Стоит дева, как былинка, Плачет и горюет:

«Ты плачешь ли, как я плачу, Утирая слезы?

Остался ли там навеки, А, может, в дороге?»

Н. Н. Н-ВОЙ

Принимаю тебя, сердце,

Да в новой светлице, Пошли, Боже, долю, счастье Жить и веселиться!

Живи, люби свою пташку – Дитяточко-дочку, И у Бога доброй доли Проси ангелочку…

На недругов – будь им пусто! – Махни ты рукою:

Их призванье в белом свете – Водиться с брехнею.

Пусть куют худую славу, Пока их горнило

Не рвануло, и самих их Пока не побило…

Н. Н.

Молись, сердечко мое, Сердцем и душою.

Проси Бога, чтоб навеки

Быть тебе со мною.

Мир, о, мир наш, Смешной мир наш, Смешно люди все живут...

И я смешной, и все смешны, И смешными все умрут!

О! Придет ли та минута, Та пора святая, Снизойдет ли ко мне доля, Слезы осушая?

Когда очи просветлеют, Сердце освежится, Душа выйдет из могилы В чистую светлицу?..

МОЛИТВА

Слава Тебе, милосердный, Что я не женился!

С новым лихом в белом свете Что не подружился…

Лучше буду один в мире Горевать, страдая, Сам с несчастьями бороться Смерти ожидая… Не мешало бы жениться – Только, где ж подруга Надежное найду сердце, Любимого друга? Есть немало их, богатых, В золото «убратых»; Взять бы можно, да что с того, Разве, что богаты?.. Я хотел бы подружиться Сердцем и душою, Чтоб делилась бы всем в жизни Поровну со мною; Вдвоем легче горе маять, Плакать и смеяться, Чтоб, когда совет спрошу я – Могла б отозваться... Не найду такую, вижу, Зачем же жениться? А на деньги, на золото, Не хочу решиться. Зачем оно, то золото, Из камня палаты; Зачем они… как сказать бы? Не любы, богаты... Лучше жить мне сиротою, С волею святою, С натурой казацкою, С чистою душою. Земля свята-моя хата, Крыша моя – небо, Солнце, месяц, ясны звезды, И – хватило мне бы… Я С ВОЛЕЙ Орлом сизокрылым Облетаю чисто поле, Сяду на могилу. Встрепенусь и полечу И у моря стану, А оттуда поднимусь, И неба достану. Запою я одиноко, С радости ли, с горя, Усмехнусь – или заплачу – Один на просторе. 43 Наследие Веков 2017 № 1

МАТЕРИ

Не плачь, моя мама, не плачь, не печалься, Не лей горьки слезы, к Богу обращайся – Молись же святому, и не верь злым людям, Разве ты не знаешь – кого не осудят!... Пусть они смеются, пусть они и судят,-Отвечать за это перед Богом будут;

А ты, моя мама, ты моя, едина,

Не воркуй, голубка, не плачь ты за сыном:

Он ведь твой навеки, сердцем и душою;

Он ведь твой любимый, и вечно с тобою Сердцем будет жить он, и навек любить, И за тебя, мама, Господа молить…

ПАМЯТИ Г. Г. Р – ль

Что ты, море, так притихло, Что ты замолчало?

Не играешь ты волнами, Как летом играло?

Что ты спишь сном богатырским, Ничего не слышишь;

Всегда тихо, как мертвец тот, День ли, ночь - не дышишь… Ты, бывало, расшумишься, Предела не знаешь:

Дыбишь волны, горячишься, Корабли ломаешь.

Было редко тебя видеть, Чтоб волной не било;

Теперь, будто ты все плачешь,

И стонешь уныло…

Богатырскою рукою

Ты всем управляло,

И гордилось ты собою,

И волной играло…

…Так и старость человека

С годами смиряет,

Душа, сердце, разум – те же, Ума не хватает!..

Перевод с украинского языка Агафьи Сагал

Список литературы Ейский поэт Иван Подушко

- Бiлик Iв. Перегляд лiтературних новин. III. Починок Ивана Подушки. СПБ. 1871 р. // Правда. 1873. № 13. 16 (28) верес. С. 519-528.

- Вас. Лук[ич]. Iван Подушка // Зоря. 1895. № 7. С. 140.

- Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454. Оп. 2. Д. 75. Л. 50, 53.

- Дудко В. И. Читая письма В. Мовы (Лиманского) // Кубань: проблемы культуры и информатизации. 1997. №1. С. 27-30.

- Лобас П. О. Iван Нечуй-Левицький - критик i дослiдник української драматургiї та поезiї // Актуаль- нi проблеми сучасної фiлологiї. Лiтературознавство: зб. наук. пр. Рiвне: [б. в.], 1994. С. 64-80.

- Нечуй-Левицький I. С. Бiблiографiя. «Починок. Написав Iван П. Подушка...» // Львовская научная библиотека им. В. Стефаника. Ф. II. Д. 4607. П. 300. Л. 1-5.

- Починок Ивана Подушки. Спб: Тип. т-ва «Общественная польза», 1871.

- С[кидан, В. В.]. И. П. Подушка // Кубанские областные ведомости. 1895. 25 февр. № 44.

- Франко I. Михайло Петрович Старицький // Iван Франко. Зiбрання творiв у п'ятдесяти томах. Т. 33. Кiїв: Наукова думка, 1982. С. 230-277.

- Чумаченко В. К. Рецепция Т. Г. Шевченко в литературной традиции кубанских казаков // Психологические свойства современного исторического знания: Мат-лы II междунар. раб. семинара по ист. психологии (8 февраля 2003 г., Краснодар). / Отв. ред. С. С. Минц. Краснодар: изд-во Кубанского гос. ун-та, 2003. С. 190-197.